近年、インターネットやSNSの利用が日常化する中で、「不正アクセス」や「不正ログイン」といった行為に関する相談が増えています。

ご本人やご家族がこうしたトラブルを起こし、「警察から呼び出された」「今後どうなるのか不安」といった状況にある方も多いのではないでしょうか。

不正アクセス行為をすると、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます。興味本位で他人のアカウントにアクセスしてしまったというケースでも、状況によっては刑事処分が科される可能性があるのです。

この記事では、 不正アクセス禁止法に基づく処罰の内容、不正ログインとの違い、警察の捜査の流れ、そして弁護士が加害者側についたときにできるサポートについて、わかりやすくご紹介します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

不正アクセス・不正ログインとは?違いと対象行為の解説

不正アクセスとは?

「不正アクセス」とは、法律上「正当な権限がない人が、他人のIDやパスワード、システムの脆弱性を利用してネットワークやアカウントに侵入する行為」を指します。

不正アクセス禁止法によって処罰される行為です。

具体的には、以下のような行為が該当します。

不正アクセスの具体例

- 友人のパスワードを盗み見てSNSにログインした

- ゲームアカウントのID・パスワードを入力して勝手に利用した

- 勤務先の社内システムに無断でアクセスした

不正ログインとの違いは?

「不正ログイン」は法律用語としては存在しませんが、一般的には「不正アクセスの一種で、他人のアカウントに無断ログインすること」を意味しています。

つまり、「不正ログイン」は、「不正アクセス」に含まれる行為です。

不正アクセスをするとどうなる?警察は動くのか

不正アクセスが相手にばれたらどうなる?

不正アクセスに被害者が気づくと、ログイン履歴等を保存され、警察署やサイバー犯罪相談窓口に通報・相談される可能性があります。

プライバシー情報の流出や金銭的な被害などが発生している場合には、弁護士に相談して慰謝料請求の準備が進められている場合も考えられるでしょう。

不正アクセスで警察は動く?

不正アクセス事件を警察が認知したからといって、必ず捜査されるわけではありません。

不正ログインなどが頻発している現代において、全ての事件について警察が対処することは不可能です。そのため、警察が動くかどうかは、事件の重大性や悪質性などをもとに判断されるでしょう。

具体的には、不正アクセスが行われた回数や被害額の大きさなどが評価されます。

不正アクセス行為の認知件数・検挙件数

令和5年版犯罪白書によれば、令和4年の不正アクセス行為の認知件数は2,200件でした。

不正アクセス後の行為別認知件数

| 不正アクセス後の行為 | 件数 |

|---|---|

| ネットバンキングでの不正送金 | 1,096件 |

| ネットショッピングでの不正購入 | 227件 |

| 情報の不正入手(メール盗み見等) | 215件 |

| オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作 | 63件 |

| その他 | 599件 |

不正アクセスの後、他人の費用負担の下にインターネットショッピング等をすると不正アクセス禁止法違反に加え、電子計算機使用詐欺罪が成立します。

また、不正アクセスによってメールを盗み見た上、他人のパスワードを変更して自分だけが利用できる状態にすれば、電磁的記録不正作出罪・同供用罪が成立します。

いずれの場合も、不正アクセス禁止法違反のみの場合より刑罰が重くなるおそれが高いです。

「起訴を避けたい」「処罰を軽くしたい」とご希望の場合、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

不正アクセスを弁護士に相談するメリット

不正アクセスをしてしまったら、警察が動く前に弁護士に相談することが重要です。

不正アクセスを弁護士に相談することで、(1)逮捕の回避・早期釈放の実現、(2)不起訴処分の獲得などのメリットがあります。

(1)逮捕の回避・早期釈放の実現

弁護士に相談することで、逮捕や勾留などの身柄拘束を防げる可能性が高まります。身柄拘束されている場合には、早期釈放を実現しやすくなるでしょう。

弁護士であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に主張することができます。

具体的には、同居家族が監督する旨の誓約書を提出し、逃亡のおそれがないことを説明します。証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を迅速に作成し、捜査機関にアピールすることも可能です。

被疑者自身がいくら訴えかけても、警察や検察を説得できるケースはほとんどありません。逮捕の回避や身柄拘束からの早期釈放のためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。

起訴された場合には保釈申請

検察に起訴されてしまった場合には、裁判所に対して保釈を申請します。保釈申請も手続きが複雑であり、裁判官に「釈放しても問題ない」と判断してもらわなければなりません。

ご自身やご家族で手続きを進めることも可能ですが、保釈についても弁護士のサポートを受ける方がほとんどです。

弁護士に依頼すれば、会社、家庭、学校生活等への影響を最小限に抑えることが期待できます。

アトム法律事務所の弁護士が担当した不正アクセス禁止法違反事件で、保釈が認められ早期釈放が実現したケースもあります。

ネットショプでの不正購入事件(執行猶予判決)

他人のポイントカードを不正に利用したとされるケース。依頼者は交際相手がどこからともなく入手してきた他人のポイントカードや個人情報を使い店舗やネット上で買い物をした。詐欺および不正アクセス禁止法違反の事案。

弁護活動の成果

保釈請求が認められ早期釈放が叶った。被害者と示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年執行猶予3年

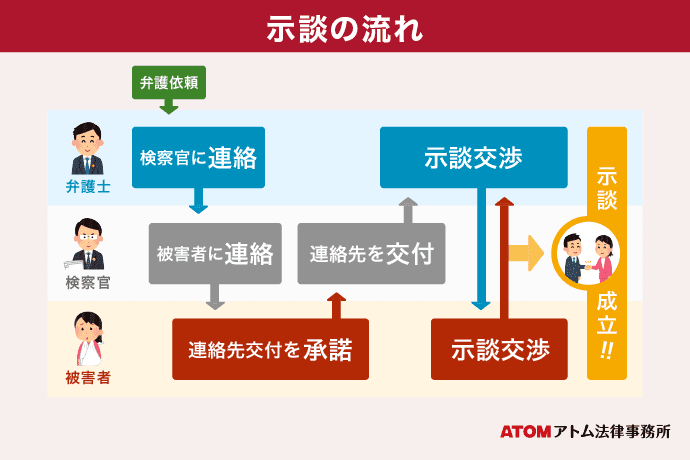

(2)不起訴処分の獲得

不正アクセス禁止法違反で前科をつけたくなければ、不起訴処分を獲得することが最も有効です。

不起訴処分獲得のポイントは、早期の示談成立です。とくに被害者による許し(宥恕)を得られた場合、不起訴処分となる可能性は高くなります。

被害者は不正アクセスによって大きな精神的ダメージを受けているケースも少なくありません。そのような事案で適切な被害者対応をしつつ示談を成立させるには、刑事弁護の豊富な経験が欠かせません。

不起訴処分に向けた弁護活動は、略式手続による罰金刑や、執行猶予付き判決など刑の軽減にもつながります。

メールアカウントへの不正アクセス事件(不起訴)

自身の夫の持つメールアカウントに不正にアクセスし、パスワードを変更したとされるケース。不正アクセス禁止法違反・私電磁的記録不正作出、同供用の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

不正アクセスに強い弁護士の選び方

(1)不正アクセスの豊富な解決実績がある弁護士

不正アクセス事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。私選弁護士を依頼する際には、刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。

示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。とくに不正アクセスは、被害者が個人情報を知られてしまったショックから、示談が難しくなるケースもあります。

被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が鍵を握ります。

解決実績が豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている情報を確認するのが有効です。

(2)信頼できる弁護士

刑事事件では、弁護士と被疑者の間に信頼関係が不可欠です。

警察からの取り調べなどは、被疑者にとって精神的な負担になるでしょう。そんなとき、些細なことでも相談できるような信頼できる弁護士がいれば、大きな支えになります。

信頼できる弁護士かどうかを見極めるためには、実際に面談をして、弁護士の人柄や対応を確かめることが大切です。弁護士の対応が親身で丁寧であれば、信頼できる可能性が高いといえます。

(3)迅速な対応ができる弁護士

弁護士を選ぶ上で、対応の早さは非常に重要です。

とくに身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。

依頼するときには、すぐに早期釈放などの活動に動いてくれる弁護士を選ぶべきでしょう。

不正アクセスに対する罰則・刑罰

不正アクセスは「犯罪行為」のひとつです。違反した場合には刑事罰の対象になります。

たとえ本人は軽い気持ちでやっていたとしても、状況によっては刑事処分を受ける可能性があります。

不正アクセス行為をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス禁止法第三条(不正アクセス行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

不正アクセス禁止法第十一条(罰則)

第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(1)不正ログイン(不正アクセス禁止法2条4項1号)

他人の識別符号(IDやパスワードなど)を無断で入力する行為は、不正アクセス行為に該当します。

不正ログイン型の不正アクセス行為に該当する可能性がある行為

- 他人のID・パスワードを入力してSNSを盗み見た

- SNSで他人のID・パスワードを入力してアカウントを乗っ取った

- インターネットバンキングで他人のID・パスワードを入力して不正に操作した

不正ログインに関する犯罪は、民事上の問題に発展するおそれもあります。

たとえば、本人のアカウントを乗っ取った上で第三者を誹謗中傷したり、わざと炎上させるような書き込みをしたりすれば、損害賠償請求されるおそれがあります。

また、本人に無断で顔写真や住まい等の個人情報を投稿すれば、プライバシーの権利を侵害したことを理由に賠償責任を負う可能性もあります。

実際、インターネット上の掲示板において他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし、第三者を誹謗中傷する投稿をした者に対し、名誉権及び肖像権侵害を理由に損害賠償を認めた民事訴訟が存在します(大阪地判平成29年8月30日)。

この裁判例は不正ログインした事例ではありませんが、不正ログインして本人になりすましたケースでも同様の訴訟を提起される可能性があるでしょう。

不正ログインによって刑事・民事両方の責任を負うおそれがあるのです。

(2)セキュリティ・ホール攻撃(同法2条4項2号、3号)

プログラムの脆弱性をつく攻撃をする行為も不正アクセス行為に該当します。

2号はアクセス制御機能を有する認証サーバを攻撃する場合、3号はアクセス制御機能を有する認証サーバとは別の利用対象サーバを攻撃する場合を規定しています。

不正取得行為

自己または第三者が不正アクセス行為を行う意思があることを認識しつつ自己利用または第三者に提供する目的で、他人の識別符号を取得した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

実際に不正アクセス行為をしなくても、不正アクセスする目的で他人のID・パスワードを入手するだけで処罰対象になります。

不正アクセス禁止法第四条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第四条の規定に違反した者

不正助長行為

正当な理由による場合を除いて、相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知りつつ他人の識別符号を提供した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

相手方に不正アクセスに悪用する目的があると知らずに提供した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

「提供」とは、ID・パスワードなどを第三者が利用できる状態に置くことをいいます。たとえば、インターネットの掲示板(爆サイなど)に他人のID・パスワードを公開する行為も不正助長行為に該当します。

「正当な理由」とは、社会生活上、正当と認められるような場合を意味します。たとえば、インターネット上に他人のID・パスワードが流出しているのを発見した場合、不正アクセスを防止する目的で公的機関等に届け出るケースが該当します。

不正アクセス禁止法第五条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者

不正アクセス禁止法第十三条(罰則)

第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。

不正保管行為

不正アクセス行為に利用する目的で、正当な権限なく取得された他人の識別符号を保管した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス禁止法第六条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第六条の規定に違反した者

不正要求行為(フィッシング)

アクセス管理者が公開したウェブサイトまたはアクセス管理者が送信した電子メールであると利用権者に誤認させて、識別符号を入力させだまし取ろうとする行為(いわゆるフィッシング行為)をした場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。

不正アクセス禁止法第七条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)

何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為

二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為

不正アクセス禁止法第十二条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

四 第七条の規定に違反した者

不正アクセスに関するよくある質問

Q.不正アクセスで逮捕された場合の流れは?

逮捕は被疑者として認められる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。

不正アクセスにより被害を受けた利用権者やアクセス管理者から被害届が出されるなどして、捜査機関で捜査が進められれば、逮捕される可能性があります。

逮捕されると72時間以内に、「勾留」請求されるかどうか判断されます。逮捕後に勾留されると、起訴・不起訴が決まるまで最長で23日間、警察の留置場で身柄を拘束されます。

逮捕後は、警察官や検察官による取調べを受けます。取調べでの供述は重要な証拠になります。取調べで適切な対応ができるかどうかが刑事処分を左右すると言っても過言ではありません。

適切に取調べの対応を行うためには、刑事弁護に強い弁護士のアドバイスが不可欠です。

Q.子どもが他人のSNSにログインしてしまった場合、本人が未成年でも刑事事件になりますか?

子ども(未成年者)が他人のSNSに無断でログインした場合、本人が14歳以上であれば「不正アクセス禁止法違反」として刑事事件になる可能性があります。

14歳未満の場合は刑事責任を問われず、代わりに児童相談所への通告や保護者への指導対象となることがあります。

少年の分類

| 区分 | 該当年齢 | 内容 |

|---|---|---|

| 触法少年 | 14歳未満 | 法律に触れる行為をしたが刑事責任なし |

| 虞犯少年 | 20歳未満 | 犯罪はしていないが、将来非行に及ぶおそれがある |

| 犯罪少年 | 14歳以上20歳未満 | 実際に犯罪を犯した少年 |

少年事件の詳しい流れについては『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事をご覧ください。

Q.不正アクセスの弁護士費用はどれくらいかかりますか?

不正アクセスの弁護士費用は60~200万円程度です。さらに、示談金や保釈金などが必要であれば、弁護士費用とは別に用意する必要があります。

弁護士費用には、主に以下の費用が含まれます。

弁護士費用の内訳の一例

| 弁護士費用の内訳 | 相場 | 概要 |

|---|---|---|

| 法律相談料 | 5千円~1万円程度/30分~1時間程度 | 依頼前に相談する際の費用 |

| (初回)接見料 | 数万円 | 依頼前に弁護士に面会を依頼する費用 |

| 着手金 | 30~60万円程度 | 弁護士に依頼した段階でかかる費用 |

| 報酬金 | 30~100万円程度 | 示談や事件が成功した場合にかかる費用 |

| 日当 | 数万円/1回 | 出張費 |

| 実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料など |

| 合計 | 60~200万程度 |

関連記事

・弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?

不正アクセスはアトム法律事務所の弁護士に相談

不正アクセスについてまとめの一言

不正アクセスは、警察に被害届が提出されると捜査対象となり、捜査次第では事件が起訴される可能性があります。特に被害額が大きい場合、被害者が有名人である場合などは、逮捕の可能性が高くなります。

不正アクセス禁止法違反での逮捕・起訴を避けるには、被害者の方との示談が重要です。不正アクセス禁止法違反に強い弁護士に相談し、早期に対応しましょう。

アトムの弁護士の解決事例(不正アクセス)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不正アクセスの事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

不正アクセス禁止法違反(実刑回避)

他人のポイントカードを不正に利用したとされるケース。依頼者は交際相手がどこからともなく入手してきた他人のポイントカードや個人情報を使い店舗やネット上で買い物をした。詐欺および不正アクセス禁止法違反の事案。

弁護活動の成果

保釈請求が認められ早期釈放が叶った。被害者と示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年,執行猶予3年

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

予想していたよりも良い結果で感謝しています。

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。

丁寧な説明と迅速な対応が良かったです。

説明が丁寧で、全てに迅速で良かったです。大変お世話になりましてありがとうございました。

アトムの弁護士相談:24時間予約受付中

不正アクセスでお困りの方は、アトム法律事務所にぜひご相談ください。

アトム法律事務所は刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として開業し、2008年以来、刑事事件の弁護活動に注力してきました。

不正アクセス禁止法違反事件に関しても、事件を解決した実績があります。

アトム法律事務所は、以下のような充実したサービスを提供しています。突然の逮捕や呼び出しにもスピード対応してご依頼者様の利益を守ります。ぜひお気軽にご相談ください。

- 無料の弁護士相談を24時間365日電話予約受付中

- 豊富な弁護経験と確かなノウハウ

- 来所相談は休日や夜間でもOK

- 初回接見出張サービスでご本人と直接面談してアドバイス

- 全国対応可能

- 明確な弁護士費用