2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

前科とは、過去に有罪判決を受けた事実のことです。

刑務所に入る懲役刑をイメージする方が多いかもしれませんが、罰金刑や執行猶予付きの判決などの場合でも、有罪判決であれば前科はついてしまいます。

もちろん、執行猶予付き判決であれば刑務所に入る必要はありませんが、猶予期間を終えるまで前科のデメリットは残り続けます。

この記事では、前科がつくことのデメリットや、執行猶予期間を満了した場合に前科がどう扱われるのかについて解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

執行猶予も前科になる?|前科と前歴の違い

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予する制度です。

判決で指定された猶予期間を経過することで、国の刑罰権が消滅します。

例えば、「懲役2年/執行猶予3年」の判決だった場合、3年の猶予期間を経過することで国は判決に基づいて懲役2年の刑罰を科すことができなくなるのです。

懲役刑などの判決であっても、執行猶予がついている間は刑務所に入ることなく普段通りの生活をすることができます。

執行猶予中に何か制限をされたり、義務を課されたりすることは基本的にありませんが、別の罪を犯してしまうと執行猶予が取り消される可能性があります。

また、「保護観察付執行猶予」になった場合には、保護司の指導に従った生活をして、定期的に保護司に近況報告をしなければなりません。

執行猶予とは何か、基本的な事項をまとめた関連記事も併せてお役立てください。

関連記事

・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

執行猶予付き判決でも前科になる

執行猶予付き判決となり、刑務所に入らずに済んだ場合でも、前科はつきます。前科とは、裁判で有罪判決を受けた被告人全員につくものです。執行猶予の有無は関係ありません。

ですが、前科がついてしまうとはいえ、執行猶予付きの判決であれば、日常生活への影響を最小限に留めることができます。

執行猶予のつかない実刑判決を受けてしまうと、数か月から数年は刑務所の中に収監されることになります。

仕事ができなくなったり、会社を解雇されたりするリスクが非常に大きいので、普段通りの生活をするためには刑務所に入らないようすることが重要です。

執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは、弁護士の弁護活動によって大きく変わりますので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

執行猶予の条件

執行猶予を付けるためには、法律で定められている条件を満たす必要があります。罰金刑で執行猶予が付くことも法律的にはあり得ますが、実務上はほとんどありません。

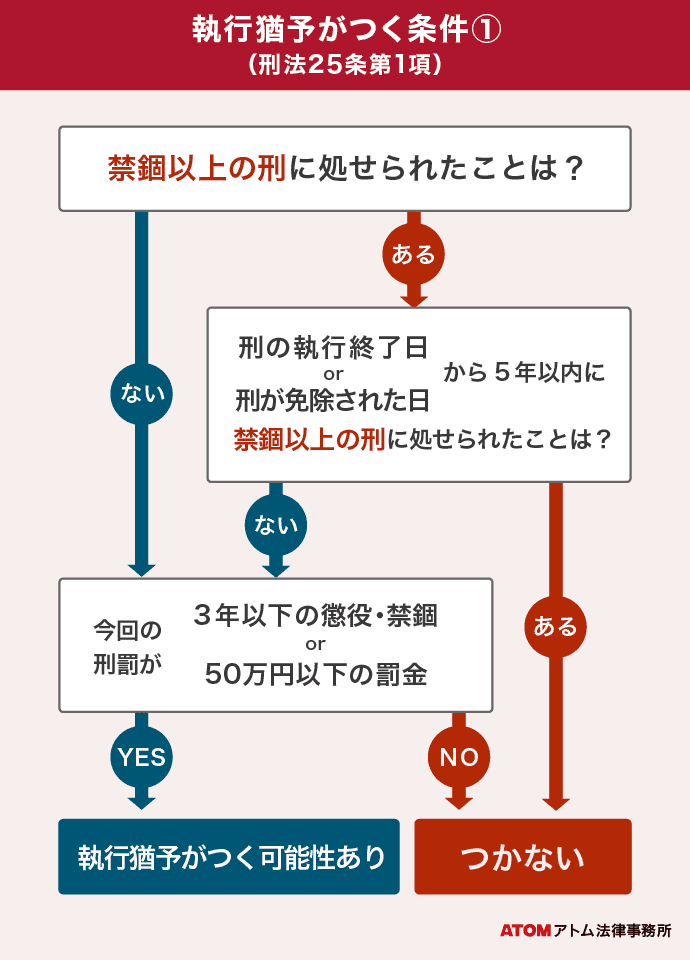

執行猶予の条件は次の4つです(刑法25条1項)。

執行猶予が付く条件

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

- 今回言渡しを受ける刑が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金

- 情状

「情状」が具体的に何を意味するのか法律上明確には書かれていません。実際に執行猶予を付けるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。

執行猶予の判断をする際、裁判官が最も重視するのは犯情(動機、犯罪行為の態様・悪質性、結果の重大性)です。犯情の次に、以下のような事情を考慮して執行猶予をつけるか総合的に判断します。

- 特に財産犯において示談が成立しているか被害弁償がなされていること

- 初犯であるか犯罪歴が古いものであること

- 反省の情が顕著であること

前科と前歴の違い

前科の意義

前科とは、裁判で有罪が確定したことを意味します。 執行猶予付き判決も有罪判決に変わりないので前科になります。

具体的には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の刑罰が確定すると前科になります。刑事裁判で判決の言渡しを受けた場合だけでなく、交通事件等で略式命令を受けた場合も含まれます。

一方、交通違反で「反則金」を支払った場合や、少年事件の保護処分は前科になりません。

起訴されると、無罪にならない限り前科がついてしまいます。したがって、前科をつけないためには不起訴を獲得することが非常に重要です。

前歴の意義

前歴は警察等の捜査対象になったことを意味します。逮捕や書類送検された場合が典型例です。また、起訴猶予された事実や、微罪処分も前歴になります。微罪処分とは、20歳以上である者の事件で、特に軽微な窃盗事件等で検察に送致されず警察限りで終了する処分をいいます。少年事件の保護処分歴も前歴になります。

執行猶予期間が経過すると前科は消える?

刑の消滅(刑の言渡しが効力を失う場合)

執行猶予が取り消されることなく、指定された期間が経過すると、刑の言い渡しが効力を失います(刑法27条)。

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。

刑法27条

刑の言い渡しの効力が消滅すると、判決で出された刑罰は与えらません。また、各種資格の取得制限や履歴書への記載など、前科がつくデメリットも解消されます。

なお、執行猶予がつかなかった場合には、刑の執行や免除を終えてから罰金以上の刑罰を受けることなく一定期間を経過することで刑の言渡しの効力が消滅します(刑法34条の2)。

刑の言渡しの効力が消えるまでの期間

| 執行猶予あり | 執行猶予なし | |

|---|---|---|

| 禁錮刑以上 | 執行猶予の期間 | 刑の執行・免除を 終えてから10年 |

| 罰金刑以下 | 執行猶予の期間 | 刑の執行・免除を 終えてから5年 |

執行猶予期間が経過しても事実上の前科は残る

例えば「懲役2年/執行猶予3年」という判決を言い渡された場合、判決から3年経てば前科はきれいさっぱり消え去り何の影響もなくなる、というわけではありません。

執行猶予期間が経過しても、有罪判決を受けた事実は消えないため、事実上の前科は残るのです。

事実上の前科が残ると、再び刑事事件を起こした際の処分に影響する恐れがあります。

たとえ猶予期間を無事経過しても、検察庁が管理する前科の記録は残り、刑の言渡しを受けた事実は消えません。つまり、再び刑事事件を起こせば、前科が不利に働く可能性があるということです。

判例も、執行猶予期間経過後に前科を量刑の資料にすることは違法ではないと判示しています(最判昭和33年5月1日刑集12巻7号1293頁)。

前科の情報はどのように管理されている?

前科の情報は、検察庁と市区町村が管理するものに分けられます。一般人が前科を調べることはできません。

検察庁が管理するもの

前科の情報は、検察庁において、電子計算機(=コンピューター)と犯歴票等によって管理されています。検察庁の前科情報はとても厳しく管理されており、裁判の証拠とするなど検察官等が職務上の必要がある場合にのみ利用されます。第三者が閲覧することは不可能です。

一度記録された前科情報は、原則として削除・訂正されません。対象者が死亡したときは削除されます(犯歴事務規程18条)。

市区町村が管理するもの

罰金以上の犯歴は、検察庁から対象者の本籍地の市区町村長に通知されます(犯歴事務規程3条4項)。各市区町村はその情報をもとに犯罪人名簿を作成します。犯罪人名簿の主な目的は選挙権・被選挙権や各種資格制限の調査です。犯罪人名簿は厳しく管理されているため、第三者が自由に閲覧することはできません。

犯罪人名簿の抹消は、通常①刑法34条の2の規定により、名簿に登録されている犯歴の刑の言渡しの効力が失われたとき、または、②刑法27条の規定により、名簿に登録されている犯歴(執行猶予が付されている刑)の刑の言渡しの効力が失われたときに行われます。

前科情報の管理

| 検察庁の管理 | 市区町村の管理 | |

|---|---|---|

| 管理方法 | 電子計算機・犯歴票等 | 犯罪人名簿 |

| 利用目的 | 刑事裁判や検察事務の資料 | 選挙権や各種資格制限の調査など |

| 第三者による閲覧・照会 | 不可 | 不可 |

| 前科情報の削除 | 死亡時のみ | 刑の言渡しの効力が失われたとき |

前科があっても執行猶予になるケース

前科があっても執行猶予になるケースは、次の4つに分けられます。もう一度、執行猶予が付く条件を見ておきましょう。

執行猶予が付く条件

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

- 今回言渡しを受ける刑が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金

- 情状

①前科が罰金、拘留、科料のケース

この場合、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」という執行猶予の条件1を満たします。よって、執行猶予の条件3と4を満たせば執行猶予が付きます。

②前科が執行猶予付き懲役刑・禁錮刑で執行猶予期間が満了したケース

「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」 というのは、執行猶予付き懲役刑・禁錮刑で執行猶予期間が満了した者も含まれます。なぜなら、執行猶予期間の満了によって、刑の言渡しは法的に効力を失っているからです。

そのため、執行猶予の条件3と4を満たせば執行猶予が付きます。

③前科が執行猶予の付かない懲役刑・禁錮刑で出所から5年経過したケース

この場合、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日・・・から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない」という執行猶予の条件2を満たします。よって、執行猶予の条件3と4を満たせば執行猶予が付きます。

④ 執行猶予期間中に再び刑事事件を起こした場合|再度の執行猶予になるケース

問題は、執行猶予期間中に再び刑事事件を起こした場合、再び執行猶予が付くかどうかです。再度の執行猶予を得るには、次に掲げる厳しい条件を全て満たす必要があります。なお、保護観察中の執行猶予者に対しては、再度の執行猶予は許されません(刑法25条2項)。

- 条件①:前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者

- 条件②:今回言渡しを受ける刑が1年以下の懲役又は禁錮

- 条件③:情状に特に酌量すべきものがあるとき

この中で特に条件③を満たすケースは非常に限られています。「情状に特に酌量すべきものがあるとき」とは、犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく、かつ、更生の見込みが大きいことを意味するからです。

再度の執行猶予が認められない場合、前回と今回の懲役・禁錮刑を合わせた刑期分、刑務所に行かなければなりません。

とはいえ、被告人について、社会内で再犯防止に向けた環境が相当程度調えられたと認められ、再度の執行猶予が認められた事例も存在します。

元スポーツ選手が万引きで執行猶予付き判決を受けた後、わずか約3ヶ月後に同種犯行に及んだ事案で、裁判所は、本件犯行以前も治療を受けるなどして再犯防止に努めていたこと、保釈後も通院する態勢が調えられ、被告人も治療を継続する強い意思を示していること、両親が治療のサポートを含めた監督をする意向を証言したこと等の事情を考慮し、懲役1年、執行猶予4年の保護観察付有罪判決を言い渡しました(前橋地判平成30年12月3日)。

前科のデメリット

就職時のデメリット

前科がある場合、就職時にできることなら前科の存在を隠したいと思いますよね。

ですが、企業が指定した履歴書に賞罰欄がある場合、前科は正直に記載しなければなりません。履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは、一般的に確定した有罪判決を意味するからです(東京高判平成3年2月20日労働判例592号77頁)。

前科を記載すれば採用面で不利になる可能性は否定できません。しかし、前科があるのに賞罰欄にそのことを記載しなかった場合、経歴詐称として解雇されるおそれが高いでしょう。

一方、次に掲げる事項は、賞罰欄に記載する必要はありません。これらの事項は、採用面接で「犯罪歴はない」と述べても経歴詐称とならず、法的に有効な解雇理由になりません。

- 逮捕・勾留をされた事実

- 起訴猶予された事実(仙台地判昭和60年9月19日労働判例459号40頁)

- 公判継続中である事実(炭研精工事件ー最判平成3年9月19日労働判例615号16頁)

- 保釈中である事実(炭研精工事件ー最判平成3年9月19日労働判例615号16頁)

資格に関するデメリット

前科があると資格が制限される職業があります。ここでは代表的なものをご説明します。ここに挙げたものの他にも、看護師、薬剤師、歯科医師、一般職の国家公務員、地方公務員、公認会計士など多くの職業で前科は欠格事由等になります。

①医師

罰金以上の刑に処せられた場合

- 医師免許を与えないことがある(医師法4条3号)

- 3年以内の医業の停止又は免許の取消しの処分をすることができる(同法7条1項2号、3号)

②学校の校長、教員

- 禁錮以上の刑に処せられた場合、校長又は教員となることができない(学校教育法9条1号)

- 禁錮以上の刑に処せられた場合、教員免許は失効する(学校教育免許法10条1項1号)

③弁護士

- 禁錮以上の刑に処せられた場合、弁護士となる資格を有しない(弁護士法7条1号)

渡航に関するデメリット

前科があると、海外旅行等をする場合に渡航制限を受けるおそれがあります。渡航制限は、パスポートに関する制限とビザに関する制限に分けられます。

パスポートに関する制限

パスポートは、自国が発給するものです。日本の場合、旅券法にパスポートの発給等の制限について規定されています。旅券法13条によると、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、パスポートを取得できないおそれがあります(旅券法13条1項3号)。

執行猶予付き判決を受けた場合もこの規定に該当するため、パスポートが発給されない可能性があります。

ビザに関する制限

ビザは渡航先の国が発行する入国許可の証明書です。前科があるとビザの発給を受けられないおそれがあります。

前科がある場合の取り扱いは国によって様々です。渡航予定がある方は、渡航国の在日大使館や入国管理局に事前に問い合わせた方がよいでしょう。

前科をつけないために弁護士に相談!

前科回避のために不起訴獲得が最重要

前科のデメリットを避けるには、不起訴処分となることが最も重要です。なぜなら、不起訴になれば100%前科がつかないからです。

早期の示談成立で不起訴獲得が期待できる

不起訴獲得のポイントは、示談の成立です。特に、窃盗などの財産犯、痴漢、盗撮、傷害、暴行などの犯罪では示談成立によって不起訴となる可能性が相当程度高まるでしょう。初犯であったり、被害が軽微であれば尚更です。

刑事事件は、逮捕・勾留されてから検察官が起訴・不起訴の判断をするまで最長でも23日しかありません。

刑事事件はスピード勝負。不起訴となるには、一日も早く刑事弁護の実績豊富な弁護士に依頼することが最善の方法です。逮捕されていない場合でも、示談交渉は早く始めるに越したことはありません。

示談が早く成立すれば、その分、被害者の経済的損失や精神的苦痛が回復されることになります。被害者と加害者いずれにとっても、早期に示談を成立させることは重要です。

刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるべき理由・メリットについては、関連記事を読むと理解が深まります。

関連記事

・示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説

示談以外にも不起訴に向けて最善を尽くす

被害感情が大きい場合、示談成立が困難な場合もあります。しかし、弁護士はどのような状況でも依頼者の利益を守るため最善を尽くします。

示談は無理でも被害弁償の申し出をする、被疑者本人が作成した謝罪文をお渡しする、再犯防止に向けて治療計画を立てるなど、個々の事案に応じて不起訴に向けた弁護活動を行います。

関連記事