警察に逮捕されたら、その後の流れがどうなるのか、どうしたら良いのか、いつ釈放されるかが一番の心配ごとになるのではないでしょうか。

特に会社員の場合、逮捕後10日間の勾留を防いで釈放されることが、仕事や社会生活への影響を最小限に抑えるためにも非常に重要になります。

この記事では、逮捕後の流れのほか、逮捕後の釈放のタイミング、釈放を目指すための対応、弁護士に依頼する時期などを解説します。釈放されても安心してはいけない理由もお伝えするので、ぜひ最後までお読みください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

逮捕の種類と流れ

逮捕とは、被疑者(事件の容疑者)の身柄を警察などの捜査機関が強制的に拘束することです。具体的には、以下の2つが目的です。

逮捕の目的

- 逃亡の防止

- 罪証隠滅の防止(例:証拠を破壊、証人に証言を変えさせる)

逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれの心配がない場合、逮捕されません。

一般に良く誤解されやすい点ですが、犯罪行為が発覚して、刑事事件として捜査・処分されるとしても必ず逮捕されるわけではないのです。

同様の罪を犯しても逮捕される場合と逮捕されない場合があるのは、逃亡や罪証隠滅の可能性の有無が関係しています。逮捕されない事件では、被疑者在宅のまま捜査が進められることとなります(在宅事件)。

まずは、逮捕の種類について確認していきましょう。

| 逮捕の種類 | 逮捕できる条件 | 逮捕状 |

|---|---|---|

| 現行犯逮捕 ・準現行犯逮捕 | ・犯行中や犯行直後 ・逃亡・証拠隠滅のおそれ | 不要 |

| 通常逮捕 | ・犯罪をしたと疑う相当の理由 ・逃亡・証拠隠滅のおそれ | 必要 |

| 緊急逮捕 | ・重大事件で急を要する ・逃亡・証拠隠滅のおそれ | 必要※ |

※緊急逮捕の場合、逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後、警察は直ちに裁判官に対して逮捕状の発行を求める必要があります。

現行犯逮捕・準現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条1項)。

準現行犯とは、犯行後間がないと明らかに認められる犯人を逮捕することです(同条2項)。犯人として追われている、犯罪に使った凶器を所持している、体や服に犯罪の証拠がある、問われて逃げる場合などは、準現行犯逮捕ができます。

現行犯逮捕・準現行犯逮捕は、犯人を間違える可能性が低いため、逮捕状なく一般人でもできます(同法213条)。

現行犯逮捕されたらどうなる?

現行犯で逮捕された後は、警察官に最寄りの警察署に連行され、取調べを受ける流れとなるのが通常です。なお、一般人が現行犯逮捕した場合は、警察官等に犯人を引き渡す必要があります(同法214条)。

現行犯逮捕された際は、警察官から「犯罪事実の要旨」と「弁護人を選任できる旨」が伝えられたうえで弁解の機会が与えられます。

弁解により、留置の必要がないと判断されれば釈放されますが、留置が必要と判断されれば、警察署内の留置場に入れられてしまうことになります。

後日逮捕(1)通常逮捕の流れ

通常逮捕とは、逮捕状(逮捕を許可する令状)によっておこなう逮捕です。

一定階級以上の警察官や検察官が、裁判官に対し、逮捕状の発行を請求し、裁判官が発行した逮捕令状に基づいておこなう逮捕が、通常逮捕です(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。

警察が、被害届の提出等で事件を知って捜査を進め、犯人が分かった段階で裁判官に逮捕状を請求する流れとなるのが通常です。

逮捕令状は、犯罪をしたと疑う相当の理由(逮捕の理由)と逃亡・証拠隠滅の恐れ(逮捕の必要性)があると裁判官が認めた場合に限り発行されます。

会社員の場合、朝警察官が逮捕令状を持って自宅に来ることもありますし、任意取調べを求められそのまま逮捕されることもあります。

逮捕状がまだ出ていない段階では、逮捕状の発行を避けることが重要です。

逮捕の前兆を知りたい方は『逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説』の記事を参考になさってください。

後日逮捕(2)緊急逮捕の流れ

緊急逮捕とは、死刑・無期拘禁刑・長期3年以上の拘禁刑にあたる罪について、罪を犯したと疑う十分な理由があり、急を要し逮捕の必要性もある場合に、令状の準備が間に合わなくても、被疑者を逮捕できる手続きです(刑事訴訟法210条)。

逮捕令状は、緊急逮捕された後に、発行されます。裁判所が審査のうえ、逮捕令状を発行しなかった場合は、被疑者は釈放となります。

緊急逮捕されるケースとしては、重大事件で指名手配されている犯人が見つかった場合や、任意の取調べを受けているときにほかの重大犯罪が発覚したような場合があります。

事件から逮捕までの期間はどれくらい?

事件発生から逮捕までの期間に決まった決まりはなく、ケースバイケースです。

現行犯で数分後に逮捕されることもあれば、後日逮捕として数ヶ月〜数年後に逮捕されること、あるいは時効まで逮捕されないこともあります。

さらに、容疑者が事実を認めており、定職があり、逃げる恐れがない場合であれば、あえて逮捕せずに在宅捜査(呼び出し形式)で進める可能性もあります。

逮捕と「検挙」の違い

検挙はよく聞く言葉ですが、法律用語ではありません。警察などの捜査機関が犯罪が起きた場合に被疑者(犯罪の容疑をかけられた人)を特定し、警察がおこなうべき捜査を一通り終えることをいいます。

たとえば、被疑者の特定後に逮捕せず、任意の取調べをした場合や書類送検をした場合等も検挙に含まれます。

「検挙」の例

- 逮捕した

- 逮捕せずに、任意の取調べをした

- 逮捕せずに、在宅捜査の上、書類送検した

検挙は、逮捕と同じ意味ではありません。

よくニュースで「窃盗犯の検挙者数が増えた」などと発表がありますが、たいていの場合、逮捕された人よりも多い数字になっています。

逮捕後の流れはどうなる?

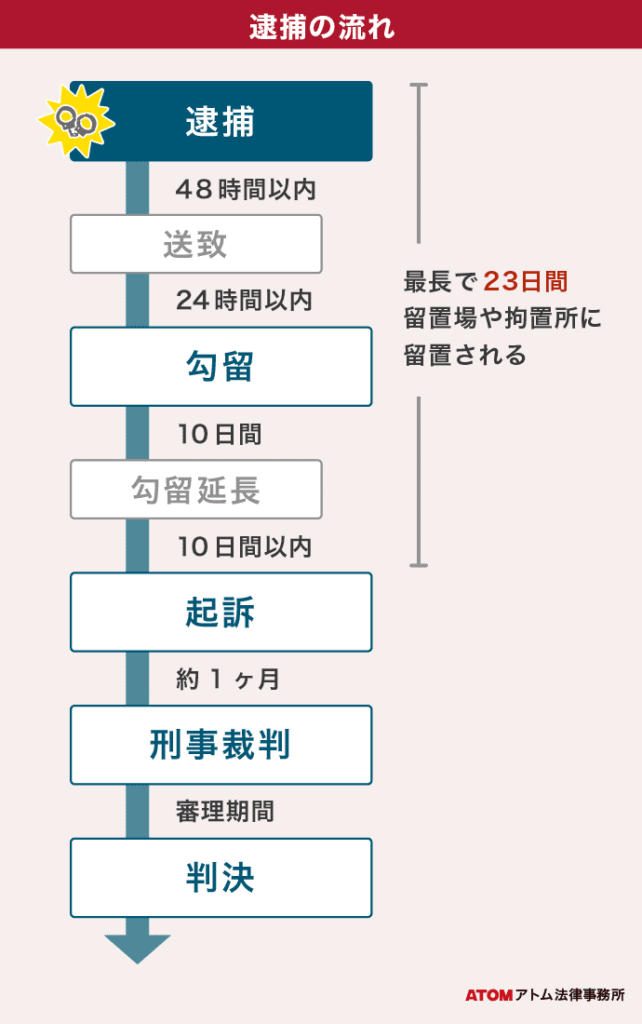

逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は最大で23日間であり、その間警察や検察などの捜査機関による事件の捜査がなされます。捜査が終了すると、起訴・不起訴の判断が下されます。

逮捕された場合、身体拘束という大きな私権制限を伴いますので、その後の手続には厳格な時間制限が定められています。

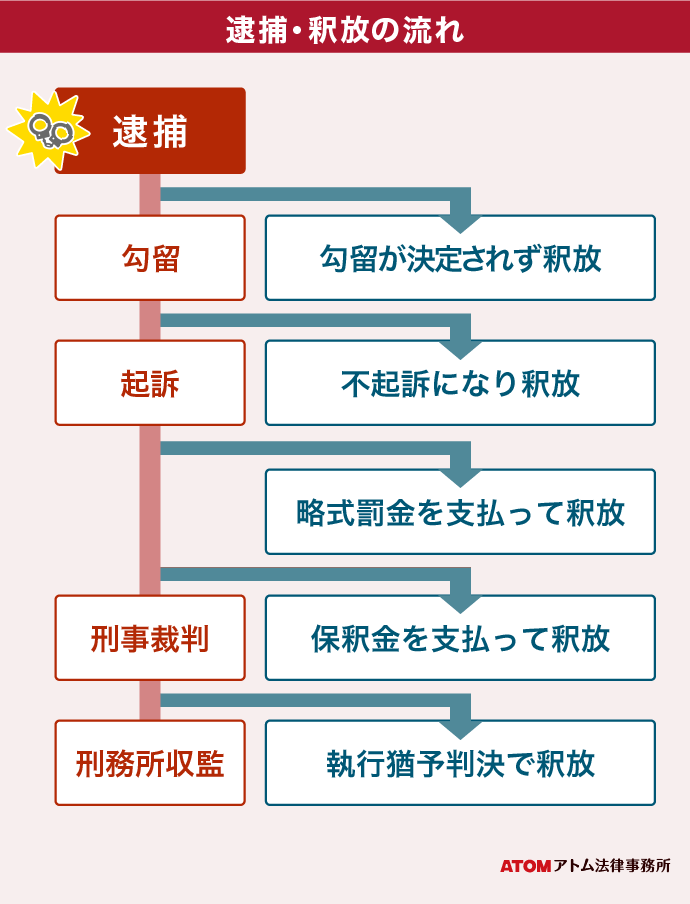

逮捕後の流れ

- 【逮捕後48時間】逮捕~検察へ送致

- 【送致後24時間】送致~勾留の請求

- 【最大20日間】勾留起訴の決定

- 【起訴後】略式裁判・通常裁判

以下で逮捕後の刑事手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

【逮捕後48時間】逮捕から検察へ送致

逮捕されると、まず警察署の留置場に入れられ、警察官から事情を聞かれます(取調べ)。逮捕されてから48時間以内に、警察から検察庁に事件が移されます(送致)。

検察官送致では、朝同じ留置場にいる被疑者が一緒に警察車両に乗せられて検察庁に向かい、順番に検察官の面談を受け、夕方一緒に警察署に戻ります。

警察は、原則として全事件を検察官に引き継ぎます。事件を否認したり、黙秘していても同様です。

例外的に、犯罪の嫌疑がない場合、微罪の場合、被害が小さく既に被害回復がされた場合、既に被害者との示談が成立し被害者が刑罰を望んでいない場合等で、検察官送致せず事件を終了させる場合があります。

【送致後24時間】送致から勾留の請求

検察官は、警察から受け取った証拠と、ご本人から直接聞いた話の内容をもとに、さらに留置場に置くこと(勾留)が必要かを判断します。勾留が必要な場合は、裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求の期限は、逮捕後72時間かつ、送致後、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内です。

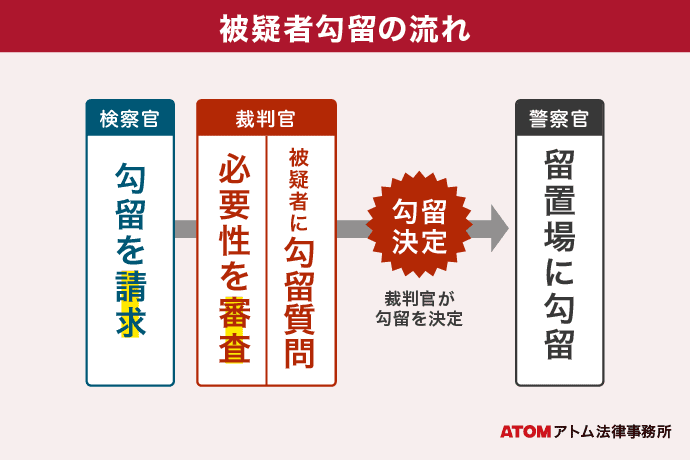

勾留の決定

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を裁判所に呼んで勾留質問を行い、被疑者の言い分等を尋ね、勾留するかを決定します。

勾留請求は常に認められるわけではなく、勾留の要件である、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を満たす場合に認められます。

平成30年版犯罪白書によれば実務上は逮捕事案の9割近くは勾留決定までなされています。

勾留が決まると原則10日間、留置場で生活を送ることになります。勾留は更に最長10日以内の範囲で延長される場合があります。

勾留中も捜査は続き、取調べ等を受けなければいけません。勾留中は、接見禁止がつかなければ家族や友人も面会できるようになりますが、日時や時間は弁護士に比べて大きく制約され警察官も立ち会います。

【最大20日】勾留から起訴までの流れ

勾留満期までに、検察官は事件を起訴(きそ)するかどうか決定します。

起訴とは、事件を刑事裁判にかけることをいいます。一方、事件を裁判にかけずに終了させることは不起訴といい、不起訴なら前科はつきません。

また、処分保留のケースもあります。不起訴や処分保留の場合、ただちに釈放となります。

起訴・不起訴などの区別

- 起訴される場合

→刑事裁判が始まります - 不起訴になる場合

→裁判なしで事件終了。前科もつきません - 処分保留

→勾留中に起訴・不起訴が決まらず、釈放

起訴が決まるまでの流れ

勾留満期までに、検察官は、被疑者を起訴するかどうか(不起訴か、処分保留か)を決めます。

勾留期間は、原則10日、勾留延長が認められるとさらに10日間の範囲内で身柄拘束されます。つまり、最大20日間、留置場等で生活する必要があるのです。

仕事や学校のことを考えると、長いと感じるかもしれません。

ですが、一方で、勾留期間が満期をむかえるまでに、検察官が起訴を決めてしまう可能性もあります。

逮捕から勾留まで最大3日間(48時間+24時間)、勾留期間が10日間と考えると、最短で、逮捕後10日程度で起訴されるかどうか決まる可能性があるということです。

勾留延長で勾留期間が10日延びたとしても、逮捕から23日目には起訴される可能性があります。

身柄事件では、この短い期間で、検察官を説得して起訴を回避する必要があるのです。

起訴の流れを止めるには?

日本の有罪率は99.9%に上るため、前科がつくことを防ぐには不起訴処分を目指すことが重要です。

起訴までの間に弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、不起訴の可能性を高めることができます。

なお、逮捕・勾留が仕事に与える影響や、解雇を防ぐ方法を詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』をご覧ください。

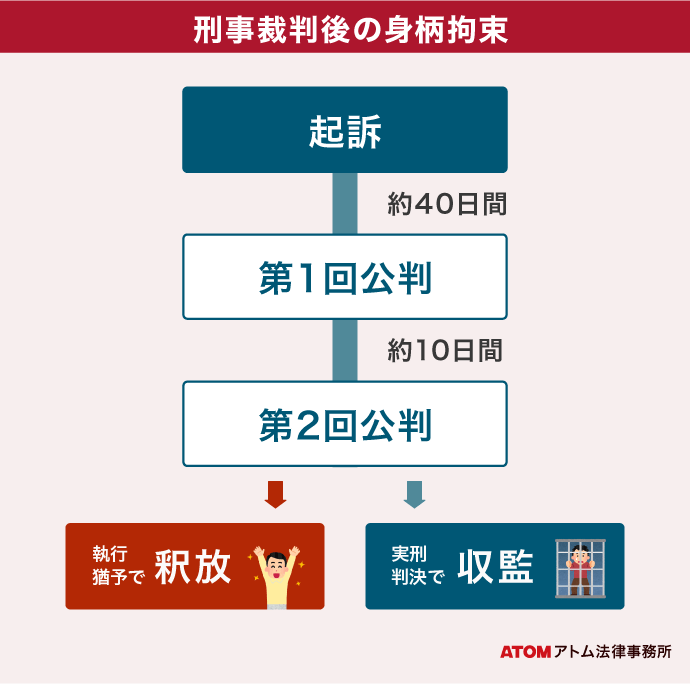

起訴から刑事裁判までの流れ

(1)起訴・刑事裁判の種類

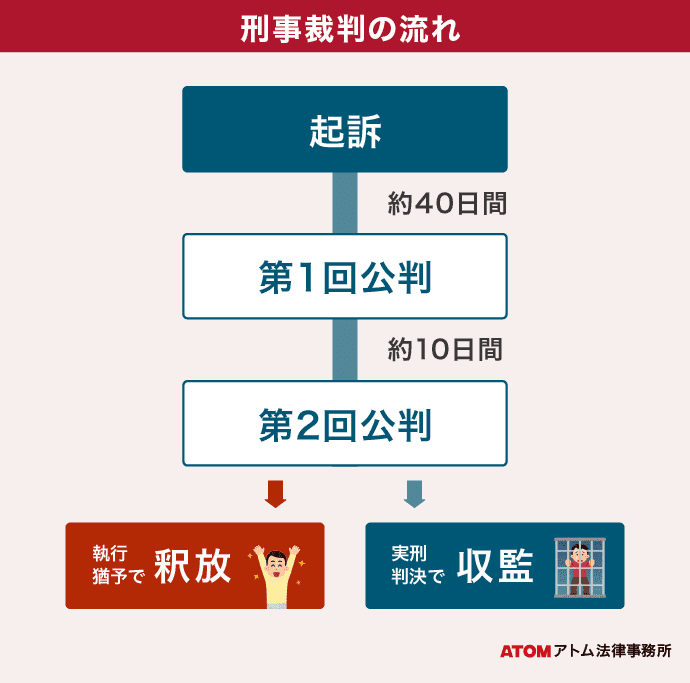

起訴されると、刑事裁判にかけられることになり、呼び名が被疑者から被告人に変わります。起訴には略式起訴と、正式裁判が開かれる通常の起訴があります。

- 略式起訴

書面審理での刑事裁判(略式裁判)を申し立てること。

略式起訴される事件は(1)簡易裁判所が扱える事件で、(2)被疑者の手続きへの同意があり、(3)罰金100万円以下または科料の刑罰を科せるケース。 - 通常起訴

公開の法廷での刑事裁判(正式裁判)を申し立てること。

(2)それぞれの特徴や流れ

略式起訴されて、略式裁判になると、書面審理なので、公開の法廷での審理は回避でき、当事者の身体的・精神的なストレスを避けられるメリットがあります。

ただし、自分の意見を直接、裁判官に聞いてもらえる機会はありません。

通常起訴されて、約1か月後に、正式裁判の第一回公判が開かれます。自白事件では2~4回、否認事件では7~8回程度公判が開かれることが多いです。平均的な審理期間は3か月程度です。

起訴後も、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されると勾留が続くことがあります(被告人勾留)。期間制限はないものの、保釈で釈放を目指すことができます。

関連記事

・刑事事件の裁判の実態は?裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?

Q.刑事裁判の結果にはどのようなものがある?

刑事裁判の結果には、次のようなものがあります。

- 略式罰金:略式起訴で有罪のときに支払う100万円以下の罰金

- 執行猶予付判決:拘禁刑の実施が一定期間猶予される判決

- 実刑判決:拘禁刑で刑務所に入る判決

- 無罪判決:被告人を無罪にする判決

無罪判決の確率は約0.1%と非常に困難です。 有罪判決であれば罰金刑で済んだとしても前科が付くこととなります。

執行猶予判決になれば、執行猶予期間を平穏に過ごせばその罪で刑務所に入る必要はなくなります。

拘禁刑とは刑務所に拘置される刑罰です。実刑には罰金刑が併科されることもあります。少しでも刑を軽くするには、諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。

刑事裁判の結果についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事を参考にしてください。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

逮捕されたら|釈放のタイミング

逮捕後の身体拘束の中でも特に、勾留が認められてしまえば最大で20日間の身体拘束を受けてしまうため、勾留を回避することが早期の釈放のポイントになります。逮捕から勾留決定までは3日間しかありませんので、逮捕後はすぐに弁護士に相談すべきでしょう。

| 釈放のタイミング | 釈放されるケース |

|---|---|

| 逮捕~検察官送致の前 | 微罪処分で釈放 |

| 検察官送致~勾留請求 | 勾留されず釈放 |

| 勾留決定の直後 | 準抗告で釈放 |

| 勾留の後~起訴の前 ※逮捕後23日間が重要 | 不起訴処分 |

| 略式起訴 | 罰金等を納付して釈放 |

| 起訴の後~判決の前 | 保釈 |

| 判決の後 | 執行猶予 |

【逮捕後48時間】送致されずに釈放

逮捕後、最も早く釈放されるのが、警察官の判断によって釈放される場合です。具体的には、逮捕したけれど犯罪の容疑がないと判断した場合、被害が極めて軽い微罪の場合、被害が軽微で被害弁償も済み被害者に処罰意思がない場合、軽微な事案で既に示談が成立した場合などです。

なお、微罪処分で釈放されるタイミングは、逮捕から48時間以内が目安です。微罪処分になればそれ以上の捜査はされず事件は終了します。ただし、微罪処分になるのは、被害の小さい窃盗事件などです。痴漢や盗撮などの性犯罪や薬物事件、交通事故で微罪処分が成立する可能性はまずないといえます。

【逮捕後72時間】勾留されずに釈放

逮捕後、次に釈放を目指すのは、勾留されずに釈放される場合です。警察は、被疑者を逮捕して48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は事件を勾留請求するかを判断し、勾留請求をした場合は裁判官が勾留決定の判断をします。検察官や勾留請求を受ける裁判官が勾留の必要がないと判断すると、逮捕から72時間以内に釈放されることになります。

逮捕後、勾留されずに釈放されるためには、弁護士を通じて勾留の要件がないこと、具体的には逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張することが大切です。そのためには、弁護士に依頼して被害者と示談をすること、家族のサポート体制を整えることなどが重要な要素になります。

関連記事

・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法

Q 釈放されても起訴される?在宅事件とは?

釈放されても、刑事事件の捜査は進みます。

検察統計によると、2023年度、逮捕後、検察官の勾留請求が通らず、勾留されなかった人のうち約35%の人が起訴されています(検察統計「既済事由別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」(調査年月2023年)。

起訴されれば刑事裁判になり、有罪が確定すれば刑罰を受けることになります。

勾留請求が却下された人

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 起訴 | 1,241人 | 35.0% |

| 不起訴 | 2,147人 | 60.5% |

| その他* | 160人 | 4.5% |

| 合計 | 3,548人 |

こちらの表は、検察統計「既済事由別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員」(調査年月2023年)より抜粋する等してまとめました。

* その他には、中止、家庭裁判所に送致などが含まれる。

また、勾留後に釈放された人でも、約14%の人が起訴されています(検察統計「既済事由別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員」調査年月2023年より)。

勾留後に釈放された人

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 起訴 | 5,873人 | 14% |

| 不起訴 | 34,670人 | 83% |

| その他* | 1,158人 | 3% |

| 合計 | 41,701人 |

こちらの表は、検察統計「既済事由別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員」(調査年月2023年)より抜粋する等してまとめました。

* その他には、中止、家庭裁判所に送致などが含まれる。

犯罪の疑いが濃厚でも、犯罪が比較的軽微な場合、本人が容疑を認めている場合、仕事や家庭があり身元が明らかな場合などは、逮捕・勾留されなかったり、途中で釈放になるかもしれません。

しかし、逮捕・勾留されていなくても、事件の捜査は進んでいきます。

身柄を拘束されずに進められる捜査を在宅捜査といいます。

- 警察に呼ばれたが帰宅できた

- 逮捕後すぐに釈放された

このような流れで安心してしまう方もいますが、不起訴が確定していない段階では、捜査は着実に進んでいきます。

釈放かどうかにかかわらず弁護士相談が重要

釈放されて終わったと思っていたところ、数か月後のある日検察から呼び出されて慌てて弁護士に相談をしたがすでに手遅れになっていたというケースも結構あります。刑事事件に巻き込まれたら、自分で判断せず弁護士に相談して下さい。

【勾留された後】準抗告で釈放

裁判官が勾留を決定した場合でも、準抗告(じゅんこうこく)という方法で不服を申し立てて、釈放につながることもあります。

- 勾留に対する準抗告

裁判官が下した勾留決定の不当さを争い、釈放を目指す申立て

準抗告では、勾留を決定した裁判官とは違う裁判官3人で、勾留の必要性について、再度審査をしてくれます。

裁判官が一度くだした結論をくつがえすことは、非常に難しいですが、刑事事件に強い弁護士ならば、あきらめずに準抗告をおこないます。

【逮捕後23日間】不起訴で釈放

勾留されても、不起訴処分を獲得できれば釈放され、前科がつかずに事件は終了します。

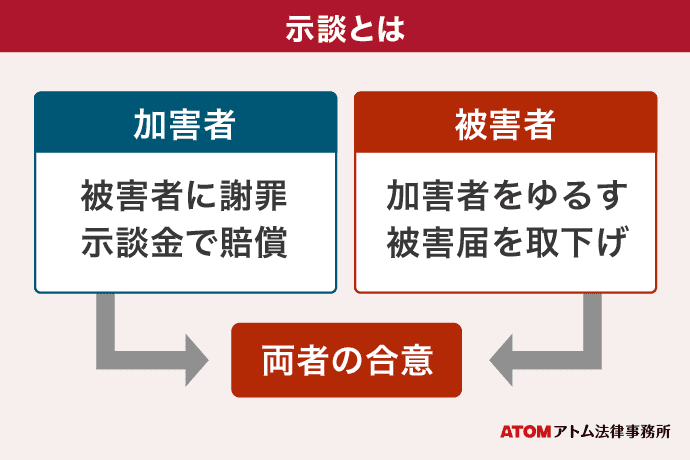

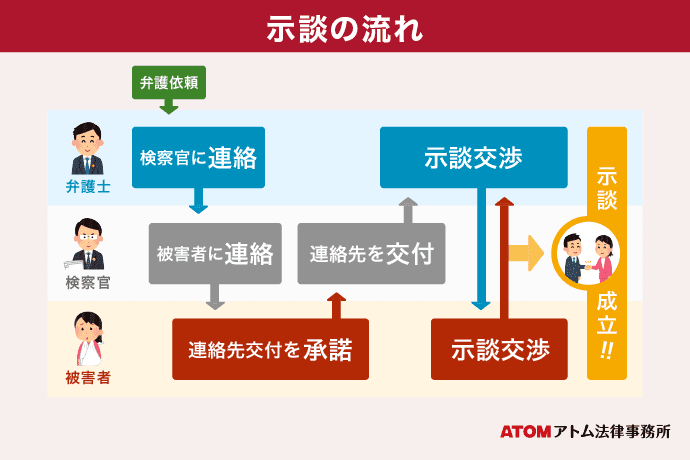

不起訴処分を獲得するには、示談が重要です。

示談とは、被害者に対して謝罪をおこない、賠償を尽くす等して、刑事事件について和解をする合意のことです。

示談の条件

和解の内容として、「加害者を許す」という宥恕(ゆうじょ)や、刑事事件の告訴取消しなどを、被害者に約束してもらえることがあります。

示談の成立だけでも、不起訴につながる事情になり得ますが、宥恕や告訴取消しを合意できた場合、被害者の処罰感情の低下をより強く示すことができます。

検察官は、被害者の処罰感情を見つつ、起訴か不起訴か決断する面もあるので、示談の成立、示談の条件は非常に重要になります。

弁護士は、示談交渉をおこない、その結果を検察官に伝えて、不起訴の説得を試みます。

関連記事

【略式起訴の後】罰金・科料で釈放

略式起訴された場合、刑罰は罰金か科料になります。罰金と科料はどちらもお金を納付する刑罰ですが、逮捕・勾留されていた被告人の場合、罰金・科料を支払うことができれば、その場で釈放となります。

もしも罰金・科料を支払えない場合、必要な金額に達するまで、労役場(ろうえきじょう)に収容され、軽作業をしなければなりません。

労役場に留置される期間は、最長2年です。

たとえば、罰金20万円であれば40日間程度が見込まれ、その後、釈放となります。

【起訴後~判決前】保釈で釈放

通常起訴の後は、保釈で釈放される可能性があります。

起訴されて、正式裁判が始まっても、身柄の拘束が続く場合があります。これを被告人勾留といいます。被告人勾留には、被疑者勾留と異なり時間制限がないので、裁判が終了するまで留置場や拘置所生活が続き、ケースによっては実刑判決を受けてそのまま刑務所に収監される場合もあります。

しかし、起訴後は「保釈」という釈放の手続きを利用できます。保釈で釈放されるには、弁護人を通して保釈申請を行い、裁判官がこれを認めれば保釈保証金を納めることで釈放されます。保釈保証金の額は事件や被告人の資力で150~数百万と差がありますが、無事に裁判を終えれば全額還付されます。

関連記事

・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

【判決後】執行猶予付き判決で釈放

有罪になっても、執行猶予付き判決の場合、すぐに刑務所に収容されず、釈放されます。

執行猶予付き判決とは、一定期間、刑罰の執行が猶予される判決のことです。

執行猶予が付く条件などは『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取消し?』の記事をご覧ください。

逮捕、釈放の悩みを弁護士相談するタイミング

逮捕の前兆がある場合

警察からの呼び出し、被害者に被害届を出すと言われたなど、逮捕の前兆がある場合、弁護士相談をご検討いただいてもよろしいでしょう。

相談すべきか悩んだら、一度、窓口に連絡をいれてみて、オペレーターに確認してみてください。

逮捕されたらすぐ相談!接見も

逮捕されたらすぐに弁護士に相談すべきです。弁護士に相談し、初回接見を依頼すれば、留置場に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを受けられます。逮捕後の接見で、黙秘権の使い方や事実と異なる供述調書が作成された場合の対処方法等を聞いておくことが、その後の事件の流れにも影響します。

逮捕後は当番弁護士を呼べば1回無料で接見してくれます。ただ、当番弁護士は自分で選べず家族への報告義務もないので、刑事弁護の経験があり誠意ある弁護士にあたるとは限りません。また国選弁護人は勾留後しか付きません。信頼できる弁護士を早く派遣するには自分で選べる私選弁護士をお勧めします。

ご家族への弁護士派遣をご検討中の方は『家族が逮捕された方へ|家族のためにできること』のページも併せてご確認ください。

弁護士の種類や、弁護士の呼び方について詳しく知りたい方は『逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。

逮捕、釈放の悩みを弁護士相談するメリット

(1)逮捕後に早期釈放を目指せる

弁護士に依頼すれば、逮捕されても早く釈放される可能性が高まります。逮捕後釈放されるには、勾留を回避することがポイントです。弁護士を通じて勾留の要件である、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を欠くことを主張します。

そのためには、被害者と示談をすること、家族のサポート体制を整えること、反省の情や再犯防止、更生に向けた具体的な取り組みを書面にまとめ、意見書として検察官や裁判官に提出して十分に主張することが重要です。スピード対応が求められるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼してください。

(2)逮捕の回避・釈放・不起訴を目指し、示談交渉ができる

刑事事件の示談に強い弁護士に依頼すれば、示談交渉をスムーズに進めやすくなります。

刑事事件の早期解決には、被害者の方との示談が非常に重要ですが、逮捕されている場合、ご自身で示談交渉をおこなうことは難しいです。

しかし、弁護士をつければ、弁護士が代理人として被害者の方へ連絡をとり、示談交渉を進めることができます。

また、逮捕後に釈放されたような場合でも、弁護士に示談交渉は依頼すべきでしょう。

弁護士がつくと被害者の連絡先を入手しやすくなります。

加害者本人から被害者に連絡を入れたいと思っても、警察・検察は「加害者本人は、被害者に接触してほしくない」と考え、仲介してくれないことが多いです。

しかし、弁護士に被害者情報をとどめることを条件として、被害者の連絡先を入手できるケースも少なくありません。

示談条件の交渉も弁護士が最適?

示談条件には、示談金の金額(被害弁償の金額)、宥恕(ゆうじょ)、告訴取消しなど、当事者だけでは冷静な話し合いが難しいものばかりです。

加害者本人から熱意をもった交渉をすると、証人威迫ととらえられ、事態が悪化する可能性もあります。

そのため、第三者である弁護士をはさむことが最適でしょう。

刑事事件に強い弁護士であれば、示談金の相場なども熟知しています。

逮捕・勾留の可否、不起訴を目指す臨機応変な対応ができる

また、もし示談ができなくても、弁護士に依頼すれば、贖罪寄付等により反省の情を検察官や裁判官に主張してもらうことが可能です。示談やその他の対応で最良の効果を目指すには弁護士に相談しましょう。

関連記事

(3)不起訴・前科の回避を目指せる

弁護士に依頼すれば逮捕されても前科を回避できる可能性が高まります。前科を避けるには、無罪率が約0.1%の日本においては不起訴処分を獲得する必要があります。

不起訴処分獲得のためには、検察官が起訴の決断をするまでに、弁護活動を尽くし、その成果を検察官に主張することが求められます。

具体的には、被害者がいる事件では被害者と示談すること、反省の情を示すこと、再犯防止・更生計画を立て実践すること、家族の支援体制を整えること等を具体的に検察官に主張します。事件に性質によって、前科阻止のためにとるべき対応は異なるので、刑事弁護の経験豊富な弁護人に依頼しましょう。

逮捕、釈放でお悩みの方はアトム法律事務所へ

逮捕されてしまった場合、警察官や検察官から取調べを受けることになります。場合によっては、その後、勾留が続き、最長で23日間、身体拘束を受けたまま、取調べが続きます。

刑事事件に強いアトム法律事務所では24時間・365日対応の加害者側の相談予約受付窓口を開設しています。

- 「逮捕されたらどうなる?」

- 「家族が逮捕された。どうしたらいい?」

- 「早く釈放して欲しい」

- 「不起訴の弁護、被害者の方との示談を依頼したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、是非、アトム法律事務所にご相談ください。

家族が警察に逮捕されたら、どうしたらいい?

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。