事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、警察や検察が、刑事事件について事情を聞くことをいいます。被疑者から話を聞く場合や、法律の表記などでは取調べ(とりしらべ)という言葉を使うことも多いです。

さて、警察や検察による事情聴取(取調べ)は、被疑者、参考人など立場は違えど、不安や緊張を伴うものです。

しかし、失敗は許されません。警察や検察の事情聴取を受けると、話した内容が調書にまとめられ、その後、刑事裁判の重要な証拠になる可能性があります。

この記事では、事情聴取の際に気をつけるべきポイントを整理してお伝えします。

事情聴取によって不利にならないためには、取調べの対応方法について、刑事事件にくわしい弁護士に相談することが必須です。

まずはこの記事を読んで、事情聴取に対する準備を始めましょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

警察の事情聴取(取調べ)とは?

事情聴取とは?

事情聴取とは、警察や検察などの捜査機関が事件の関係者から話を聞くことをいいます。捜査機関が事情聴取をする目的は、事件の捜査を進めるにあたっての必要な情報を収集するためです。事情聴取の回数に制限はないため、1回だけでなく複数回行われることもあります。

なお、「事情聴取」と「取調べ」は、ほとんど同じ意味で使用されます。事情聴取のなかでも、とくに刑事事件の被疑者から話を聞くことを「取調べ」というのが一般的です。

事情聴取は被疑者、参考人が対象

事情聴取(取調べ)の主な対象者は、被疑者、参考人です。

また、参考人の中でも、事件の真相に近い人物を「重要参考人」といいます。たとえば、被疑者の可能性があると睨まれている人物などが重要参考人にあたります。

事情聴取の主な対象者

| 対象者 | 概要 |

|---|---|

| 被疑者 | 捜査機関から犯罪の疑いを受けている人 |

| 参考人 | 事件の参考になる情報を持っている人 |

| 重要参考人 | 被疑者といえる段階ではないが、疑われている人 |

警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられているのが「被疑者」です。被疑者に対する事情聴取(取調べ)が行われることはイメージしやすいと思いますが、事情聴取の対象者となるのは被疑者だけではありません。

事情聴取は被疑者以外にも、「参考人」に対して行われることもあります。参考人とは、事件の被害者や目撃者、家族や友人など、事件について参考となる情報を持っている人のことです。ほかにも会社の同僚、ある特定分野の専門家が事情聴取を受ける対象となりえます。

また、被疑者として特定できない段階では、「重要参考人」として事情聴取を受けることもあります。

つまり、事情聴取は事件に関わるさまざまな立場の人が呼ばれる可能性があることから、事情聴取に呼ばれたからといって、被疑者として疑われているとは限らないということです。

事情聴取(取調べ)は拒否できる?

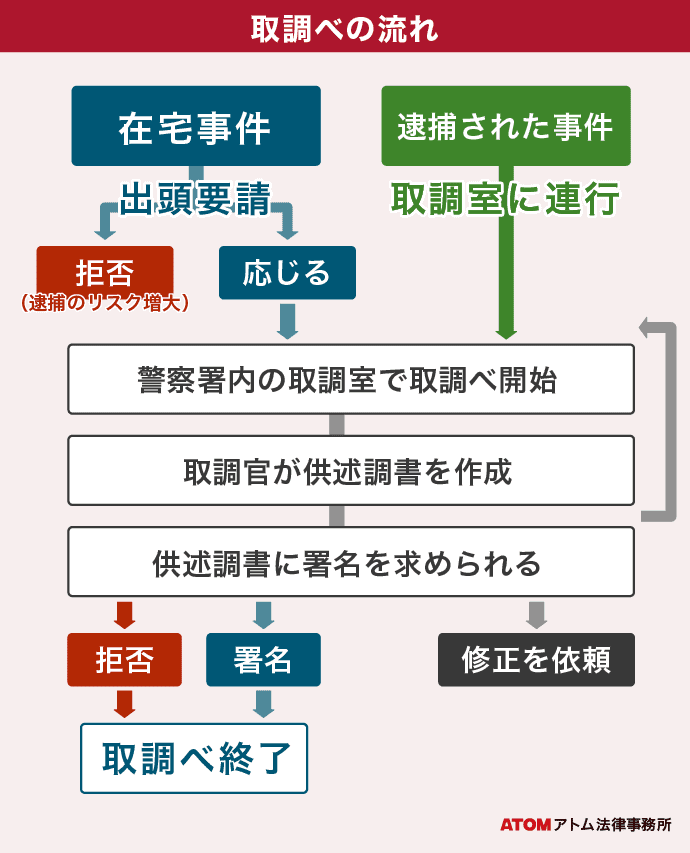

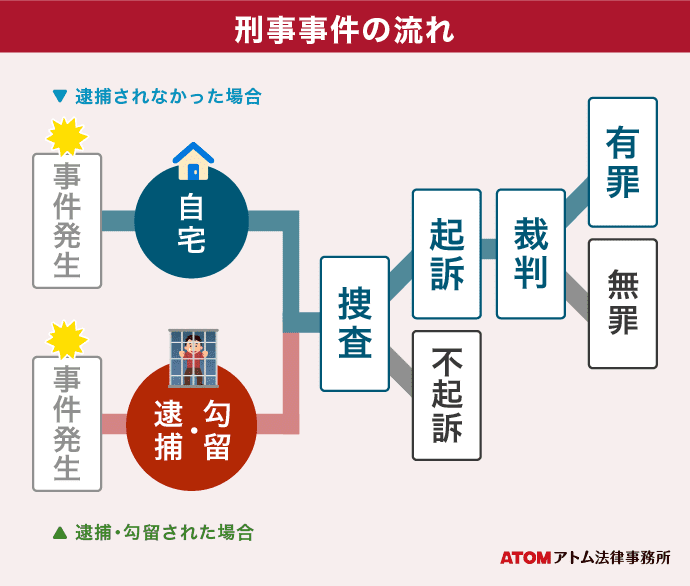

事情聴取には、在宅捜査で行われる「任意の事情聴取」と逮捕・勾留期間中に行われる「強制の事情聴取」があります。

任意の事情聴取は拒否することができますが、強制の事情聴取は拒否できません。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

任意の事情聴取(取調べ)は拒否できる

在宅捜査の場合、任意の事情聴取は警察から電話で呼び出されることが一般的です。任意である以上、事情聴取(取調べ)を拒否することができます。被疑者としての取調べであっても、参考人としての事情聴取も、任意の場合には応じないという選択肢があります。

しかし、注意しなければならないのは、任意の事情聴取(取調べ)を断り続けると、嫌疑が深まり、逮捕という強制捜査に踏み切られてしまうおそれがあることです。

特に警察から「重要参考人」や「あなたに取調べをする」などと言われた場合には、事件の被疑者(容疑者)としてみられている可能性があります。特別な事情がない限り、事情聴取(取調べ)は応じるようにしたほうがよいでしょう。

在宅捜査の場合には、基本的には普段通りの生活を維持することができます。家で生活しながら、警察から出頭要請を受けたときだけ、対応すれば十分です。事情聴取の時間や日時の変更にも柔軟に対応してもらえるケースが多いです。

関連記事

・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説

・警察から電話がくる理由や対応方法は?無視はダメ?一回だけの電話や心当たりがない時は?

逮捕・勾留中は取調べを拒否できない

逮捕・勾留されているときは、被疑者は取調べを拒否できません。逮捕・勾留中の被疑者には「取調べ受忍義務」があり、必ず取調べに応じなければいけないのです。逮捕後は警察署内の留置場で寝泊りをし、取調べがある度に呼び出され、取調室にて警察の質問に答えなければなりません。

もちろん、取調べに応じることと、質問に正直に答えなければいけないことは違います。黙秘権を行使して何も話さないという対応をとることも可能です。

「警察の誘導には乗らないようにしよう」「出来る限り黙秘を貫こう」と思ったとしても、逃げ場のない環境下での取調べは精神的に疲弊します。警察も狙っている供述をとるために、あの手この手で取調べを行います。

取調べでの発言は今後の刑事処分を左右する可能性もあり、きわめて重要です。どれだけ精神的に負荷がかかっても、自身の不利益となる供述をすることは避けましょう。

事情聴取(取調べ)の流れと具体的な内容

事情聴取(取調べ)の流れは以下の通りです。話した内容は警察官や取調官などによって供述調書として作成され、最後に署名を求められます。

(1)事情聴取で聞かれる内容

被疑者への事情聴取(取調べ)では、黙秘権を告知されるなどしたあと、身上に関することと事件に関することを聞かれます。

身上に関すること

身上に関することとは、これまでの生い立ち、家族構成、学歴や現在の仕事、趣味や嗜好などが挙げられます。また、被害者がいる刑事事件では、被害者と知り合いだったのか、偶然見かけた人だったのかなどの関係性も尋ねられる場合があります。

事件に関すること

事件に関する質問は、犯行の経緯や動機などです。何らかの証拠を見せられながら質問されることも想定されます。証拠は防犯カメラ映像から現場に残された指紋まで様々です。

また、いわゆるアリバイを確認するために犯行時や前後の行動を確認されるでしょう。

警察官や検察官は、刑事事件の捜査の一環として事情聴取(取調べ)を行うため、質問内容はケースバイケースです。被疑者や参考人によっても質問内容は異なるでしょう。

事情聴取(取調べ)を受ける前には、刑事事件の解決実績を多く持つ弁護士に相談して、想定される質問や答え方のアドバイスを受けることをおすすめします。

(2)事情聴取の場所(取調べ室・自宅)

・基本は、事情聴取は取調室!

事情聴取(取調べ)は基本的には警察署の取調室で行われます。取調室では、ドア側に警察官が座り、奥に対象者が座ることになります。取調室は狭く、1~2名の警察官と対象者が一緒に取調室に入ります。弁護士の同席は認められていません。

・例外的に、警察からの事情聴取は自宅でできる?

警察から事情聴取の呼び出しを受けた際、自宅での事情聴取を希望することは可能です。

ただし、自宅での事情聴取は高齢者や健康状態が悪い人で、警察署への移動が困難な場合など、極めて例外的なケースに限られます。基本的には取調室で行われるものと考えておいていいでしょう。

(3)事情聴取にかかる時間

事情聴取(取調べ)にかかる時間はおよそ1~2時間程度といわれています。

実際に、ある統計では、1回あたりの平均取調べ時間は、被疑者の場合は1時間33分(身柄事件の被疑者は1時間32分、任意事件の被疑者は1時間35分)、被疑者以外の事情聴取は1時間とされています。

ただし、これはあくまで平均時間です。

警察官や検察官がどんなことを調べるために呼び出したのかでかかる時間は異なります。事件によって、事情聴取(取調べ)の時間がもっと短時間で済むこともあれば、逆にもっと長い時間つづくこともあります。取調べ時間は、原則として、1日に最長8時間までとされています。

関連項目

(4)事情聴取を受けた後の流れ

警察官や検察官による事情聴取を終えると、刑事手続きが次の段階に進むことを意味します。

例えば、警察段階での事情聴取が終わると、検察官へ送致されてさらに捜査が行われるか、いったん釈放されて在宅捜査となるか、警察限りで不処分となる、といった流れが想定できます。

検察段階での事情聴取が終わると、いよいよ処分がくだされます。検察から起訴されて刑事裁判にかけられるか、不起訴処分を獲得できる(≒捜査が終わり、刑事責任に問われることはない)などといった流れになるでしょう。

日本の刑事裁判では、起訴されると99.9%の確率で有罪となります。有罪判決が確定すれば前科がつきます。前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが重要です。

不起訴を目指すためには、被害者との示談を成立させること、被害者からの許しを得ること、十分な反省を示すことなど、状況に応じた対応が必要になります。

不起訴を目指すには?

- 示談(被害者に謝罪し、示談金を支払い、和解する)

- 宥恕(被害者から、ゆるしを得る)

- 反省(反省文を書く。再発防止の対策をたてて、実行する)

etc.

不起訴を目指すための対策は、事情聴取(取調べ)を受けている最中から、実行していくのがベストです。取調べが終われば、起訴・不起訴が決められてしまうので、できるだけ早くとりかかるべきです。

なお、被害者と連絡をとる場合、警察・検察が連絡先を教えてくれい、証人威迫のおそれがあると疑われる、逮捕されていて連絡のとりようがないなどの問題が生じることが、よくあります。そのため、通常、弁護士が、あなたの代わりに示談をおこなうという流れが一般的でしょう。

関連記事

警察の事情聴取(取調べ)の注意点4つ

警察から事情聴取を受けるときには、次の点に注意してください。

(1)供述調書には安易にサインしない

警察や検察官の前で話したことは、基本的にはすべて供述調書にまとめられます。話したことは、警察や検察事務官が文字に起こします。そして、最終的に、その内容に誤りがないか確認が求められ、署名と押印をすることになるのです。

事情聴取(取調べ)では、自白を迫られるような、きびしい対応がとられることも、よくあります。

ですが、どれほど厳しい取調べであっても、被疑者には供述調書への署名を拒んだり、内容の修正を依頼したりする権利があることを覚えておきましょう。これらは署名押印拒否権や増減変更申立権といって、取調べをうける人の権利として法律で認められています。

署名押印拒否権と増減変更申立権

| 権利 | 概要 |

|---|---|

| 署名押印拒否権 | 供述調書に対する署名押印を拒否する権利 |

| 増減変更申立権 | 供述調書に対する修正の権利 |

供述調書は、のちに刑事裁判で証拠として使われることがあり、判決に影響がでる可能性があります。被疑者取調べを担当する警察官・警察官は、「あなたが犯人であることを証明する」という目的で、取調べをしていることを忘れないでください。

「だいたい合っているから署名しよう」という軽い気持ちではなく、少しでも供述調書に誤りがあれば、訂正を求めることが大切です。

また、署名押印をためらう気持ちが少しでもあるならば、記載内容が正しい内容であってもサインを留保し、弁護士に相談しましょう。

弁護士は、先々の展開を考えてアドバイスを行います。サインをするかどうか、弁護士の指示に従い対応することが大切です。

不利な供述調書を作られないためにも、関連記事『警察による供述調書の作成とは?流れやポイントを解説』もあわせてお読みください。

(2)黙秘権を適切に行使する

取調べ時には自分の意思で自由に発言できる「黙秘権」という権利があります。以下の行動は全て権利として保障されています。

- 答えたくない質問への回答を拒否する

- 終始無言で黙っておく

- 何を話し、何を話さないかは自分が決める

このような権利に基づき、話したいことだけを話せばよいことを覚えておいてください。

(3)事情聴取から逮捕につながることも

警察からの事情聴取に応じた結果、そのまま逮捕されてしまう場合もあります。例えば、警察が逮捕状発付に向けて取調べを行っているケースです。

現行犯逮捕や緊急執行の場合を除き、逮捕の多くは通常逮捕(後日逮捕)という方法が取られます。通常逮捕とは裁判所が発行した逮捕状を元に被疑者を逮捕する方法です。

取調べを通して証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがあると判断されると、逮捕につながる恐れがあります。

関連記事

・逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説

(4)逮捕後の取調べしだいで勾留延長に

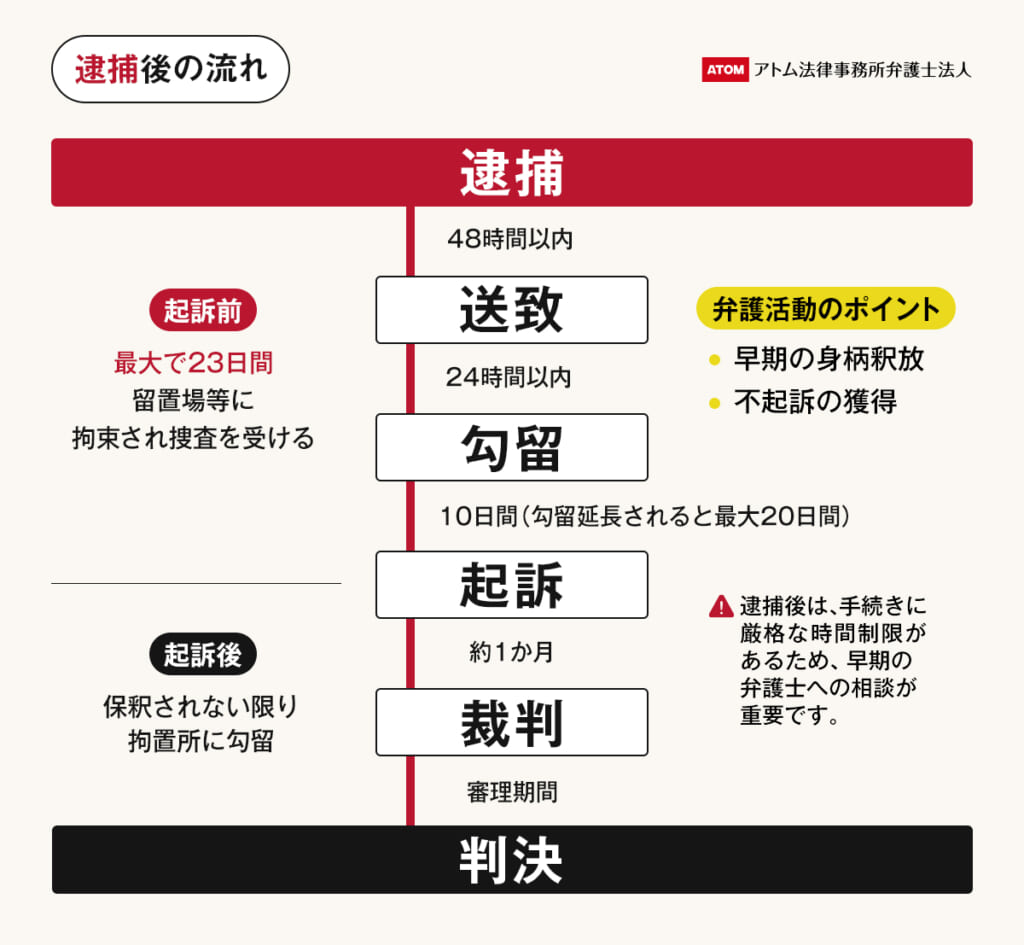

警察は、逮捕後48時間以内に被疑者を釈放して在宅捜査や微罪処分とするか、検察に身柄を送致するのかを判断します。その後、検察は24時間以内に釈放するか、引き続き身柄を拘束する必要があるのかを判断する流れです。

検察は身柄の拘束を続ける必要があると判断すると、裁判所に勾留請求を行います。現状として裁判所が勾留請求を認める可能性は高く、10日間の勾留決定となる可能性が高いでしょう。

逮捕から勾留にわたり、警察の取調べに黙秘を続けたり、十分な供述をしない場合には、捜査が十分に尽くされなかったものとして延長されるのです。

勾留延長は、最大を10日として、その範囲で身体拘束期間が延ばされます。できるだけ早く釈放されたいからと、事実と異なる供述をしたり自分に不利な回答をすると、あとあと取り返しのつかないことになるかもしれません。取調べは、逐一弁護士に相談しながら対応していくようにしましょう。

事情聴取(取調べ)でよくある質問

事情聴取(取調べ)にまつわるよくある質問について解説します。

警察の事情聴取で嘘をついたら?

事情聴取での嘘自体が罪に問われることはありませんが、嘘をつくことは得策ではありません。

警察に言いたくないことがあるときは黙秘が最適です。事情聴取時の嘘がバレると、話したこと全体の信用性が失われかねません。

供述内容の信ぴょう性については、部分的に認めてもらえる可能性もありますが、一度疑いの目を向けられれば挽回するのは至難の業です。

また、「事情聴取で噓をついた」という態度から、「反省がない」と見なされてしまい、刑事処分が重くなる可能性も生じます。

記憶があいまいで「自分がやった」とは言い切れない場合は、はっきりと「記憶がない」と答えるほうが適切です。

無理をして「〇〇かもしれない」「自分がやったも同然だと思う」などと答えた場合、警察の思い通りの供述調書が作成され、あなたが確実に犯人であると思わせるような自白調書が作文されてしまいます。

中途半端に自白するような供述は控えておくべきでしょう。

事情聴取(取調べ)に携帯を持ち込める?

取調べの前には所持品検査が行われるので携帯の持込みは難しいでしょう。

また取調べ時のやり取りを録音する目的で携帯電話など録音機能のある機器を無断で持ち込むこともおすすめできません。取調べの録音自体は違法ではありませんが、警察とのトラブルのきっかけをつくってしまうでしょう。

取調べ時の警察の対応に恐怖や不満がある場合

警察は被疑者に犯罪の疑いがあるものとして接するので、言葉や態度から「自分が犯人だと決めつけられている」と感じる人もいるでしょう。

毅然とした態度で臨むことは勇気がいりますが、弁護士のアドバイスを元に、事前に打ち合わせた方針を貫いてください。

もし、ひどい暴言や暴力行為によって取調べが行われた時は、弁護士に申告をしてください。不当な取調べには弁護士が強く抗議をして改善を求めます。

関連記事

・警察の取り調べはひどい?自白強要されるって本当?拒否・録音はできるのか

事情聴取(取調べ)で余罪を話す?

窃盗や盗撮なとの犯罪には余罪があることも多く、事情聴取(取調べ)でどこまで聞かれるのか、聞かれなくても自分から話すべきなのかなど不安は多いでしょう。

余罪が思い当たる場合は、まず弁護士に相談をしてその都度対応を検討すべきです。言う必要のないことなのか、何を認めて何を否認するのかなど、弁護士と方針を決めることをおすすめします。

関連記事

警察が自宅に訪問。事情聴取が目的?逮捕される?

突然警察が自宅に来たり、不在中に警察が来たことが分かったりすると非常に不安になるでしょう。

警察が自宅に来た理由として考えられるものは、近所で何らかのトラブルがあったときや、事件捜査の聞き込みといったあくまで参考人として自宅に来るケースです。

トラブルや事件が発生していなくても、「巡回連絡」と呼ばれる業務を行っている場合もあります。警察官が地域住民の自宅や事業所を訪問し、防犯や地域の安全に関する情報を提供したり、住民からの相談を受け付けたりする業務です。

または、近所からの通報を受けて自宅に来るケース、任意同行を求めに来たケース、令状に基づく強制捜査のケースが考えられます。

警察が訪問してきた理由(一例)

- 近所からの通報

- 任意同行

- 強制捜査

なお、聞き込みで警察が訪問してくる場合、通常、警察官は2人以上いるでしょう。本物の警察官かどうか不安な場合は、時間がかかったとしても、警察署に確認するという対応が考えられます。

近所からの通報のケース

夫婦喧嘩の様子や子どもの泣き声などを聞いた近所の人が警察を呼んだケースでは、事情聴取された後、警察署への任意同行を求められる場合があります。

現場の状況しだいでは逮捕されたり、子どもと引き離される可能性もあるでしょう。

任意同行を求めに来たケース

ご家族の面前で逮捕するのは忍びないことから、まずは警察署へ任意同行を求め、事情聴取の後、逮捕を予定しているというケースが考えられます。

また、警察官からの呼び出しの連絡を無視し続けた結果、警察署への任意同行を求めに直接自宅に訪問してくるというケースも考えられます。任意同行の拒否自体はできますが、拒否したことで「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断されて、後々に強制執行(逮捕)されるリスクが生じる点に留意しましょう。

なお、任意同行まで求められる段階ではある程度容疑がかたまっていることも考えられるため、より慎重な態度で取調べに臨まねばなりません。

強制捜査のケース

ご自身や家族を逮捕するために、令状に基づく逮捕や家宅捜索目的で警察が自宅に来ることはあります。逮捕を拒否することはできません。なぜなら任意同行とは異なり、逮捕状には強制力があるからです。

逮捕後は、すぐに被疑者取調べが始まります。ご本人も突然の逮捕で、誰とも連絡がとれないなか、ひとりで警察の取調べに対応するのはとても心細い者でしょう。

もし家族や恋人が突然逮捕されてしまった場合には、早急に弁護士を探してあげてください。

逮捕段階では、本人に面会できるのは弁護士だけです。また、その後も接見禁止がつけば家族や恋人であっても本人とは面会できません。

弁護士であればいつでも面会可能ですので、ご家族からのご伝言を承ることもできます。また、取調べ対応は初動が肝心ですので、弁護士は、早急に接見をおこない、事情聴取の対応方法についてアドバイスをおこないます。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

本物の警察官かは慎重に確認が必要

警察を名乗る者が家に来たときには、まず本物の警察かどうかを確認してください。警察と名乗る者の氏名・所属する警察署および部署・要件を確認して、警察署に実在する人物かどうかを確かめましょう。

事情聴取(取調べ)の前に弁護士相談するメリット3つ

事情聴取を受ける前に弁護士に相談すれば、取調べに対するアドバイスをもらうことができます。

警察や検察官から取調べを受ける前には、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談する具体的なメリットには、以下のようなものがあります。

(1)事情聴取(取調べ)内容を書き留めるノートの差し入れ

弁護士は、逮捕直後には被疑者に「被疑者ノート」という冊子を差し入れてくれます。これは、日本弁護士連合会がインターネットで公開しており、弁護士会にも設置されている冊子で、身体拘束中の被疑者がメモをとるためのものです。

被疑者は、受けた取調べの内容と、自分の話したことを詳細に記録しておくのに使います。時間がたてば記憶は薄れます。できる限り正確な情報を弁護士にわたし、それをもとに今後の取調べ対応を検討していくことになるため、被疑者ノートはとても重要なアイテムです。

(2)事情聴取(取調べ)の内容を分析

取調べは、担当する警察官によってもその方法は様々です。ドラマであるような感情に訴えて自供を迫ろうとするケースもあれば、半ば脅迫に近い高圧的な迫り方をする警察官もいます。すべての事件で取調べが可視化されているわけではないため、実際にはどのようなやりとりが行われているか、必ずしも外部からは知ることができるわけではありません。

だからこそ、弁護士とこまめに連携をとり、取調べの状況を専門家に分析してもらうことが大切です。警察がどのような捜査をしようとしているのか、その思惑を知るには取調べを受けた被疑者本人の体験(記憶)はとても重要になります。弁護士との面会は誰も立会人をつけることなく行うことができます。すべてありのままに弁護士に話し、細かいことでも相談をすることが取調べを安全に乗り切るには大切なことです。

(3)違法な事情聴取(取調べ)に抗議

密室の取調室で、乱暴な取調べを受けたとします。必要以上に高圧的であったり、言葉や身体的な暴力が取調べに使われたとすれば、それは問題です。そのようなときは、すぐに弁護士に報告し、是正を求めるようにしましょう。弁護士は、被疑者を守り、適切な取調べが行われるよう、警察署長や担当検察官に抗議を行うことができます。

刑事訴訟法は被疑者・被告人の人権保障を大前提にしています。「犯人だと疑われているから、違法な取調べでも受けることになっても仕方ない」というルールはありません。違法な取調べには、断固反対することが重要です。ここでも、法律の専門家は心強い味方になります。

事情聴取(取調べ)は弁護士と共に乗り切ろう

最後にひとこと

警察から事情聴取(取調べ)を受けることになると、被疑者取調べであっても、重要参考人としての事情聴取であっても、緊張のあまり警察に言われるがまま「はい」といってしまうことがあります。

しかし、その事情聴取(取調べ)を根拠として、いわれのない事実が調書に残ってしまうリスクがあります。

逮捕されて被疑者取調べを受ける場合は、とくに精神的に追いつめられ、うまく対応できないことが予想されます。

また、被疑者と被害者の言い分が食い違うとき、警察は被害者の言い分のほうを重視する傾向にあります。その結果、被疑者への取調べが激化することも十分にありえるでしょう。しっかり自分の主張を警察に理解してもらうためには、弁護士のサポートなしでは難しいという局面があります。

- 警察から呼び出しがきた

- 警察が自宅にきて任意の事情聴取を求められた

- 重要参考人として事情聴取される予定だ

- 逮捕されて被疑者取調べをうけることになりそう

このような警察や検察での事情聴取(取調べ)の不安をお持ちの方は、弁護士の無料相談を利用して、早期に対策を立てましょう。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

過失傷害:不起訴処分

坂道を自転車で運転していた際、前方不注視により歩行中の被害者男性と接触し、相手にケガを負わせたとされるケース。被害者が警察に通報し、事情聴取を受けることになった。重過失傷害の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

不同意性交(旧強制性交):不起訴処分

SNSで知り合った被害者女性の自宅において、性行為を行い陰部裂傷のけがを負わせたとされる強制性交等致傷のケース。数か月後に警察官が訪問し、任意同行して事情聴取された事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

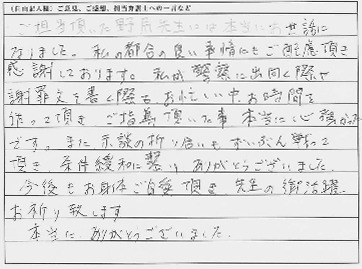

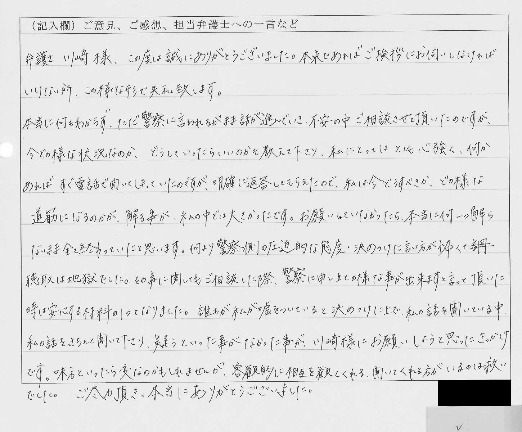

アトムご依頼者様のお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

警察に出向く際の同行や謝罪文の作成の指導が心強かったです。

ご担当頂いた野尻先生には本当にお世話になりました。私の都合の良い事情にもご配慮頂き感謝しております。私が警察に出向く際や謝罪文を書く際もお忙しい中、お時間を作って頂き、ご指導頂いた事本当に心強かったです。また示談の折り合いもずいぶん戦って頂き、条件緩和に(中略)ありがとうございました。今後もお身体ご自愛頂き、先生の御活躍お祈り致します。本当にありがとうございました。

警察の聴取と違い、話を疑わずに聞いてくれて救われました。

弁護士川崎様、この度は誠にありがとうございました。本来であればご挨拶にお伺いしなければいけない所、この様な形で失礼致します。 本当に何もわからず、ただ警察に言われるがまま話が進んでいき、不安の中ご相談させて頂いたのですが、今どの様な状況なのか、どうしたらいいのかも教えて下さり、私にとってはとても心強く、何かあればすぐ電話で聞いてしまっていたのですが、明確に返答してもらえたので、私が今どうすべきか、どの様な道筋になるのかが、解る事が私の中では大きかったです。お願いしていなかったら、本当に何一つ解らないまま全て終わっていたと思います。何より警察側の圧迫的な態度・決めつけた言い方が怖くて、聴取は地獄でした。その事に関してもご相談した際、警察に申し立ての様な事が出来ますと言って頂いた時は安心する材料の一つとなりました。誰もが私が嘘をついていると決めつけた上で、私の話を聞いている中、私の話をきちんと聞いて下さり、疑うといった事がなかった事が、川崎様にお願いしようと思ったきっかけです。味方といったら変なのかもしれませんが、客観的に相互を観てくれる、聞いてくれる方がいるのは救いでした。ご尽力いただき、本当にありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

刑事事件の事情聴取・取り調べでお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約相談受付中

事情聴取の対応を相談するには、刑事事件に詳しい弁護士がおすすめです。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします。

警察や検察での事情聴取(取調べ)の不安をお持ちの方は、アトム法律事務所にご相談ください。

相談ご予約窓口は24時間つながります。

お電話お待ちしております。