2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

不正競争防止法違反をしてしまった方、そのおそれがある方へ。

たとえば「転職の時に、会社のデータ・営業秘密を持ち出した」ようなケースは、不正競争防止法違反が問題になります。

不正競争防止法違反の刑罰は、拘禁刑または罰金、あるいはその両方です。

この記事では、会社の営業秘密を持ち出してしまった方や、不正競争防止法違反で警察から取り調べを受けている方向けに、不正競争防止法違反の具体例と刑罰について刑事事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士が解説します。

この記事では、不正競争防止法違反に該当する行為や刑事罰について、特に問題になることの多い「営業秘密侵害罪」についても詳しくご説明します。

裁判例や解決事例もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

不正競争防止法違反とは

不正競争防止法違反とは、事業者間の公正な競争を確保するために法律で禁止されている「不正競争」行為を行うことです。

商品のデザインを丸ごと模倣したり、企業の営業秘密を盗んだりする行為などがこれにあたり、違反した場合は事業の差止めや損害賠償請求、さらには刑事罰の対象となる可能性があります。

不正競争防止法にあたる行為と刑事罰|具体例もあわせて解説

不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な競争とこれに関する国際約束の的確な実施を確保することで、国民経済の健全な発展に寄与することです。

この目的を実現するために民事上及び刑事上の措置を定め、不正競争行為を規制しています。特に刑事罰については下表の通りです。

不正競争防止法と刑事罰(21条1項~3項)

| 類型 | 個人 | 法人 |

|---|---|---|

| 周知表示混同惹起(1号) | 拘禁刑5年以下、罰金500万円以下 | 罰金3億円以下 |

| 著名表示の冒用(2号) | 拘禁刑5年以下、罰金500万円以下 | 罰金3億円以下 |

| 商品形態の模倣(3号) | 拘禁刑5年以下、罰金500万円以下 | 罰金3億円以下 |

| 営業秘密の侵害(4号~10号) | 拘禁刑10年以下、罰金2000万円(海外使用等は3000万円)以下 | 罰金5億円(海外使用等は10億円)以下 |

| 限定提供データの不正取得等(11号~16号) | なし | なし |

| 技術的制限手段無効化装置等の提供行為(17号、18号) | 拘禁刑5年以下、罰金500万円以下 | 罰金3億円以下 |

| ドメイン名の不正取得等(19号) | なし | なし |

| 誤認惹起行為(20号) | 拘禁刑5年以下、罰金500万円以下 | 罰金3億円以下 |

| 信用毀損行為(21号) | なし ※拘禁刑3年以下、罰金50万円以下の可能性あり(刑法233条の信用毀損及び業務妨害罪) | なし ※拘禁刑3年以下、罰金50万円以下の可能性あり(刑法233条の信用毀損及び業務妨害罪) |

| 代理人等の商標冒用行為(22号) | なし | なし |

※個人への拘禁刑と罰金は併科の可能性あり

こうした不正競争行為に該当する行為について、具体例と刑事罰をくわしく解説します。

周知表示混同惹起

周知表示混同惹起(しゅうちひょうじこんどうじゃっき)は、他社のよく知られた商品名やロゴ、ブランド名などに似た表示を使うことで、消費者に「それは有名なあの商品と関係がある」と誤解させてしまう行為のことです。

たとえば、以下のようなケースは、周知表示混同惹起と判断される可能性があります。

- 全国的に有名なブランドのロゴに似せたデザインを使って商品を販売する

- ある有名企業の社名が印字された袋に、全く関係ない業者が製品を詰めて販売する

- 幅広く認知されている店舗名に酷似した名称を使って、あたかもその店舗の系列であるかのように装う

このような行為は、消費者だけでなく正規の商品メーカーにも大きな損害を与える可能性があります。

周知表示混同惹起は、不正競争防止法2条1項1号にて違反行為とされており、拘禁刑または罰金の刑罰が規定されています。刑罰の内容は、個人に対して拘禁刑5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

著名表示の冒用

著名表示の冒用(ぼうよう)は、他者のよく知られた商品表示と同一もしくは類似の表示を、自社の商品表示として使用し、商品を譲渡・引き渡しする行為です。

たとえば、以下のようなケースは、著名表示の冒用と判断される可能性があります。

- 有名アパレルブランドと同じ名前やロゴを、自社の店舗の看板に使用する

- 全国規模で知名度がある会社名と酷似した名称を、自社のウェブサイトや名刺などに使って営業活動を行う

- 他社の有名な製品名に似せた商品名で、自社の商品を販売する

著名表示の冒用は、不正競争防止法2条1項2号にて違反行為とされており、拘禁刑または罰金の刑罰が規定されています。刑罰の内容は、個人なら拘禁刑5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人なら罰金3億円以下です。

著名表示の冒用と周知表示混同惹起の違い

周知表示混同惹起は、混同が生じるおそれがあることが要件となりますが、著名表示の冒用は混同を要件としません。

また、著名表示の冒用については、たんに「よく知られている」だけではなく、全国的に知られていることが必要とされています。

著名表示の冒用と周知表示混同惹起の違い

| 比較項目 | 著名表示の冒用(2号) | 周知表示混同惹起(1号) |

|---|---|---|

| 表示の知名度 | 全国的に「著名」であることが必要 | 地域や業界で「周知」であれば足りる |

| 混同の要否 | 混同が生じるおそれは不要(ただ乗りで違法) | 混同が生じるおそれが必要 |

| 主な保護目的 | ブランドのタダ乗り・評判の不当利用の防止 | 出所の混同(誰のものか誤認)の防止 |

| 適用される場面 | 有名ブランド名の模倣や使用 | 地域で有名な店名と紛らわしい名称の使用 |

商品形態の模倣

商品形態の模倣行為とは、他者が作成した商品の形態を模倣して作成した商品を譲渡したり、貸したりする行為です。デッドコピーとも呼ばれています。

たとえば、以下のようなケースは、商品形態の模倣と判断される可能性があります。

- 他社の人気商品とほぼ同じ見た目のものを製造・販売する

- 現在販売されている外国製品をそのまま模倣して、日本国内で発売する

- オリジナル商品のパッケージや形状を真似した商品を、自社ブランドとして展開する

他社の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を販売する行為は、不正競争防止法2条1項3号にて違反行為とされており、拘禁刑または罰金の刑罰となっています。刑罰の内容は、個人なら拘禁刑5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人なら罰金3億円以下です。

意匠権侵害との違いは?

模倣品が生まれないよう、デザインの意匠権登録をしておくことは有効とされています。しかし、登録が必要であることから、すべてのデザインに意匠権登録がなされているわけではありません。

意匠権侵害には当たらなくても、この商品形態の模倣は不正競争防止法に違反しているものとして、あるいは両方に問われるものとして責任を問われることもあります。

たとえば、株式会社バンダイは「たまごっち」をめぐって、被告A会社の販売する「ニュータマゴウォッチ」に訴訟を起こしました(東京地裁平成9年(ワ)第8416号不正競争行為差止等請求事件)。

この訴訟では、その名称が不正競争防止法に違反していること、また、商品の意匠権を侵害しているものとして、原告であるバンダイ側の主張がほとんど認められたのです。被告側にはゲーム機の廃棄および2,000万円の支払いなどが命じられました。

商品形態の模倣と意匠権侵害の違い

| 比較項目 | 商品形態の模倣(不正競争防止法) | 意匠権侵害(意匠法) |

|---|---|---|

| 登録の必要性 | 登録不要(無登録でも保護対象となる) | 意匠登録が必要(登録されたもののみ保護) |

| 保護の範囲 | 他社商品と「実質的に同一」な形態を模倣した行為(外観・パッケージなどの全体的特徴) | 登録されたデザインと同一または類似するもの |

| 保護期間 | 販売開始から3年間 | 登録から20年間 |

営業秘密の侵害

営業秘密の侵害は、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性の要件をすべて満たす情報を不正に取得する行為です。

たとえば、以下のようなケースは、営業秘密の侵害と判断される可能性があります。

- 退職時に、在籍していた企業の顧客名簿や設計データをUSBでコピーして次の職場で使う

- 社内の機密データを同業他社に売却する

- 他人から不正に取得されたと知りながら、そのデータを受け取って活用する

営業秘密の侵害は不正競争防止法2条1項4号から10号にて違反行為とされており、拘禁刑もしくは罰金刑です。

刑罰の内容は、個人なら拘禁刑10年以下、罰金2000万円(海外使用等は3000万円)以下で、併科の可能性があります。法人なら罰金5億円(海外使用等は10億円)以下です。

営業秘密の侵害については、本記事内の「営業秘密侵害罪とは?」でくわしく解説します。裁判例も紹介するので、併せてお読みください。

限定提供データの不正取得等

業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上または営業上の情報を「限定提供データ」といいます。

限定提供データの不正取得等の具体例は、以下のような行為が挙げられます。

- アクセス権がないのに、社内サーバーに侵入してデータをコピー

- 他人のIDやパスワードを使って限定情報へログインし、プリントアウトやUSBに保存

ただし、この限定提供データの不正取得は不正競争防止法2条11号から16号に違反するものの、刑事罰は規定されていません。ただし、不正な手段(窃盗・脅迫など)に対しては刑罰が適用される可能性があります。

技術的制限手段無効化装置等の提供行為

技術的制限手段無効化装置等の提供行為とは、特定の手段や特定の者以外に情報の記録をさせないよう、技術的な制限をかけているものに対し、その効果を妨げるためのプログラムなどを提供する行為のことです。

技術的制限手段無効化装置等の提供行為の具体例には、以下のような行為が挙げられます。

- パソコンソフトを正規の認証なく利用できる認証回避プログラムを提供する

- 有料動画の視聴制限を解除するプログラムを開発し、提供する

技術的制限手段無効化装置等の提供行為は、不正競争防止法2条1項17号および18号にて違反行為とされており、拘禁刑または罰金の刑罰となっています。刑罰は、個人であれば拘禁刑5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

ドメイン名の不正取得等

ドメイン名の不正取得等とは、よく知られている他人の商品等表示と類似するドメインを使用する行為です。

ドメイン名の不正取得等の具体例には、以下のような行為が挙げられます。

- 有名企業に似た「〇〇grp.com」などのドメインを取得し、自社のサービスを宣伝

- 著名ブランド名に類似したドメインを取得して、通販サイトを運営

なお、ドメイン名の不正取得自体には刑事罰は規定されていません。しかし、民事責任には問われますので、訴訟を起こされる可能性は十分あります。

ドメイン名の不正取得等に関する訴訟事例

被告は、「j-phone.co.jp」のドメイン名を登録してウェブサイトを解説し、レッスンビデオ、携帯電話機、酵母食品などの販売・受注をおこなっていました。

これに対し、原告である携帯電話サービスを主な業務とするJフォン東日本(株)は、損害賠償請求とドメインの使用差し止めを求めて訴訟を起こしたのです。

裁判所は不正競争防止法違反にあたるとして、原告の主張するドメインの使用差し止めと損害賠償請求の一部を認めました。(東京地方裁判所 平成12年(ワ)第3545号 不正競争行為差止等請求事件 平成13年4月24日判決)

誤認惹起行為

誤認惹起行為(ごにんじゃっきこうい)とは、商品等の品質、内容、原産地などを誤認させるような表示をする行為です。

誤認惹起行為の具体例には、以下のような行為が挙げられます。

- 外国産の海産物を「国産」と偽って販売する

- 実際の成分と異なる効果・効能を誇張して表示する

誤認惹起行為は、不正競争防止法2条1項20号の違反行為であり、拘禁刑または罰金刑と規定されています。刑罰は、個人であれば拘禁刑5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

信用毀損行為

競争関係にある者に対して、虚偽の事実により攻撃し、営業上の信用を傷つける行為です。

信用毀損行為の具体例には、以下のような行為が挙げられます。

- 他社の商品が、あたかも違法なコピー商品であるかのような発言を繰り返す

- 根拠のない品質の悪さを吹聴する(例:「あの会社の商品は危険だ」と噂を流す)

信用毀損行為は不正競争防止法2条1項21号の違反行為ですが、刑罰は規定されていません。ただしこれらの行為が刑法233条の信用毀損罪および業務妨害罪として処罰される可能性があります。その場合、刑罰は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

代理人等の商標冒用行為

代理人等の商標冒用行為とは、パリ条約の同盟国等における商標の権利を有する者が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為です。

代理人等の商標冒用行為は、不正競争防止法2条1項22号の違反行為ですが、刑罰は規定されていません。ただし民事責任に問われ、賠償責任や差止請求を受ける可能性があります。

営業秘密侵害罪を徹底解説!会社のデータを持ち出したらどうなる?

不正競争防止法違反の典型例が「営業秘密侵害罪」です。以下では、営業秘密侵害罪の典型例と「営業秘密」の要件を解説します。

不正競争防止法の営業秘密とは?

不正競争防止法における「営業秘密」に該当するためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性の要件をすべて満たす必要があります。

営業秘密の3要件

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

(1)秘密管理性

「営業秘密」というためには、その情報に接触できる従業員等から見て、その情報が会社にとって秘密にしたい情報であることが分かる程度に秘密管理措置がなされている必要があります。

具体的には、以下の例で秘密管理性が認められます。

- 書類に「部外秘」と記載してある

- 当該情報にアクセスできる者が制限されている

- 施錠された部屋で保管されている

(2)有用性

「営業秘密」というためには、その情報によりサービスの生産・販売、経営効率の改善等の経済活動に役立てることができるものである必要があります。

具体的には、以下の情報には有用性が認められます。

- 製品の設計図

- 顧客情報

- 販売マニュアル

- 過去に失敗した実験データ

(3)非公知性

「営業秘密」というためには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことを意味します。

会社のデータを持ち出したら営業秘密侵害罪になる?

会社のデータを持ち出す行為は、窃盗罪や不正競争防止法違反における「営業秘密侵害罪」に問われる可能性があります。逮捕も十分考えられる事案です。

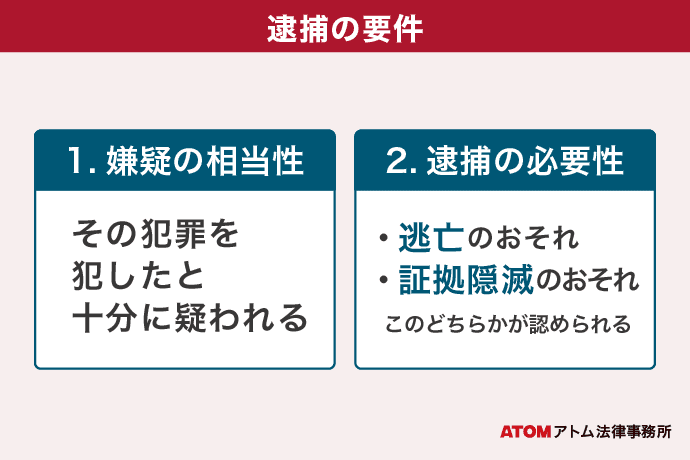

すべての犯罪が逮捕されるのではなく、逮捕されるには要件があります。その要件は、嫌疑の相当性と逮捕の必要性です。

会社のデータ持ち出し犯として特定されていることや、そのデータ持ち出し後の逃亡や証拠の隠滅が疑われるときは逮捕される可能性が高いです。

逮捕されてしまうと、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間身柄を拘束されます。そのため逮捕されないこと、あるいは逮捕されても早期釈放に向けてすぐに活動できることが重要です。

もっとも逮捕直後は家族とも連絡が取れなくなりますし、厳しい取調べが待っています。もし会社のデータ持ち出しについて疑いをかけられているなら、早めに弁護士に相談してください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

逮捕後の流れについては以下の関連記事にてくわしく解説しています。

関連記事

営業秘密侵害罪に該当する行為

営業秘密侵害罪の構成要件は、不正競争防止法21条1項に規定されています。ここでは、典型的な4つのパターンを解説します。

なお、営業秘密侵害罪は、平成27年改正により非親告罪化されました。そのため、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。

【1号】

不正の利益を得る目的で、またはその営業秘密保有者に損害を加える目的(あわせて「図利加害目的」という)で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を取得する行為

たとえば、不正アクセスによって営業秘密を取得するケースが該当します。

【2号】

1号の行為によって不正に取得した営業秘密を、図利加害目的で、使用・開示する行為

たとえば、不正アクセスによって営業秘密を取得した者が、報酬を得る目的で、その営業秘密を第三者に開示する行為が該当します。

【3号】

営業秘密を営業秘密保有者から示された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、(イ)記録媒体等の横領、(ロ)複製の作成、(ハ)消去義務違反かつ消去したように仮装する方法により営業秘密を領得する行為

たとえば、営業秘密が記録されたサーバにアクセスする権限を付与された者が、報酬を得る目的で、サーバにアクセスして営業秘密に関するデータを記録媒体に保存する行為は、「複製の作成」による営業秘密の領得に該当します。

【4号】

営業秘密を営業秘密保有者から示された者が、3号の行為によって領得した営業秘密を、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用・開示する行為

たとえば、営業秘密が記録されたサーバにアクセスする権限を付与された者が、報酬を得る目的で、営業秘密のデータを印刷して競合他社の従業員に手渡す行為は、営業秘密の開示に該当します。

関連記事

【参考情報】営業秘密の漏洩が心配な経営者の方へ

営業秘密の漏えいはひとたび起こると会社にとって甚大な不利益が生じるおそれがあります。

たとえば、従業員が営業秘密侵害罪などの不正競争行為をすると、両罰規定により、場合によっては法人も刑事罰を受けるケースもあるのです。

未然に防ぐためには社内通報の仕組みを整えておくことも有効な手段の一つといえます。アトム法律事務所では、内部通報ツール【コンプラチェッカー】も提供しているので、興味のある方はご覧ください。

不正競争防止法違反に関する裁判例

営業秘密侵害罪で懲役2年6月(執行猶予なし)

実刑になったケース(ベネッセ事件ー東京高判平成29年3月21日)

通信教育業を営む会社でシステム開発に従事していた派遣労働者である被告人が、約3000万件の顧客情報を自己のスマートフォン等に複製して持ち出し、このうち約1000万件の顧客情報をインターネット上にアップロードし、名簿業者に開示した事案。

判決

懲役2年6月、罰金300万円

この事案では、犯行の悪質性に加え、被害会社に多大な経済的損害を与えた上、その信用を失墜させるなど、結果が重大であることが重視され実刑が選択されました。

もっとも、顧客情報の管理等に不備が多々あった点を被害者側の落ち度として被告人に有利に考慮し、原判決よりも懲役刑の刑期が短縮されました。

営業秘密侵害罪で懲役2年(執行猶予4年)

執行猶予になったケース(東京地判令和2年7月9日)

無線網を取り扱う会社で営業秘密にアクセスする権限を付与されていた被告人が、1か月余りの間に2回にわたり、各営業秘密のデータファイルの複製を作成し、領得した事案。

判決

懲役2年(執行猶予4年)、罰金80万円、ノートパソコン1台没収

この事案では、実害は生じていないものの、信用低下等の結果は軽視できないこと、犯行が発覚しにくいよう工夫を凝らしており犯行態様が悪質であること、1回当たり20万円の報酬を得たことから被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。

もっとも、被告人が反省の態度を示していること、妻が今後も被告人を支えていく旨の上申書を提出したこと、前科前歴がないことを考慮して執行猶予が付されました。

誤認惹起行為で懲役1年6月(執行猶予4年)

執行猶予になったケース(東京地判令和3年3月26日)

食肉加工・卸・販売を営んでいた被告人は、兵庫県産ブランド豚肉「〇ポーク」のように装った表示をして、異なる国産豚肉を販売して譲渡した事案。

判決

懲役1年6月(執行猶予4年)、罰金50万円

この事案では、犯行は約2年の間に常習的に行われており、利益のために不正な手段で取引の継続・拡大を図ろうとしたと認められました。

もっとも、前科がないこと、一定の社会的制裁を受けたことから、被告に対しては執行猶予をつけ、店舗に対して罰金50万円と命じたのです。

不正競争行為に対しては民事責任に問われることもある

不正競争防止法違反では、刑事責任だけでなく、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置といった3つの責任を求められることがあります。

差止請求(3条)

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求すること ができます。

損害賠償請求(4条)

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます。

信用回復の措置(14条)

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対し、信用回復措置を請求することができます。

信用回復措置としては、新聞等に謝罪広告を掲載するよう命じられるケースが多いです。

不正競争防止法違反に関するよくある質問

退職後でも不正競争防止法違反で訴えられることはありますか?

退職した後であっても、以前の勤務先から不正競争防止法違反を理由に訴えられる可能性はあります。

特に問題となるのは、在職中に持ち出した顧客や営業秘密などのデータを、退職後に無断で使用した場合です。このような行為が発覚すると、以前の勤務先から訴えられ、捜査次第では刑事処分が科されることもあるでしょう。

自分で作成した資料も違法ですか?

ご自身で作成した資料であっても、会社の業務として作成し、その内容が会社の「営業秘密」にあたる場合は、持ち出すと罪に問われる可能性があります。判断に迷う場合は、自己判断で持ち出さず、会社のルールを確認することが重要です。

悪用するつもりがなくても逮捕されますか?

「会社に損害を与えてやろう」「転職先で利用してやろう」といった目的(図利加害目的)がなくても、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為自体が罰せられる場合があります。

軽い気持ちでのデータ持ち出しは非常に危険なのでやめましょう。

不正競争防止法違反のお悩みはアトム法律事務所へ

最後にひとこと

不正競争防止法違反事件は、複雑な法律の解釈や細かな事実認定が問題になります。そのため、不正競争防止法違反の被疑者になった場合、早い段階から法律の専門家である弁護士に相談することが必須です。

弁護士は、ご相談者様から丁寧に事情をお聴きした上、本当に不正競争防止法違反に該当するのか検討します。

犯罪の構成要件を満たさない場合は、その理由を検察官に具体的に説明し不起訴を求めます。不起訴になれば刑事処分は下されず、前科もつきません。

仮に不正競争防止法違反の構成要件に該当する場合でも、示談、家族による監督、被害者側の落ち度などご相談者様に有利な事情を主張し、不起訴にすべきだと粘り強く主張します。

また、弁護士は取調べのアドバイスも可能です。取調べでの一言が重大な不利益につながるおそれもありますので、取調べ対応についてもぜひ弁護士のアドバイスを受けてください。

なお、アトム法律事務所では刑事事件の加害者側の弁護活動を主としております。そのため、営業秘密侵害罪に問われている企業のお立場として、経営者の方からのご相談も対象です。

お一人で悩まず、刑事事件に強いアトム法律事務所にぜひご相談ください。

アトムの解決事例(不正競争防止法違反)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不正競争防止法違反の事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

不正競争防止法違反(不起訴処分)

勤め先の企業秘密について海外の競合他社の会社に情報を提供したとされるケース。依頼者は見返りとして当時携わっていた事業の情報を受けとっていた。不正競争防止法違反として立件された。

弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

ー

最終処分

罰金100万円・懲役2年執行猶予4年

アトムご依頼者様からの感謝のお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

丁寧な説明と迅速な対応が良かったです。

説明が丁寧で、全てに迅速で良かったです。大変お世話になりましてありがとうございました。

予想していたよりも良い結果で感謝しています。

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

アトムの弁護士相談:24時間受付中

転職先での評価を上げたい、役に立ちたいなどと些細な動機ですが、会社のデータを持ち出す行為は、不正競争防止法違反等に該当し、刑事罰を科されるおそれがあります。

不正競争防止法違反の拘禁刑は、行為態様にもよりますが、3年から10年程度です。

罰金刑は、数十万円から数千万円と幅があります。法人の場合はさらに多額です。

不正競争防止法違反で罰せられる場合、拘禁刑と罰金の両方が科されることも多いです。

産地偽装、秘密情報の持ち出し、他社商品の模倣など不正競争防止法違反をしてしまったら、アトムにご相談ください。

アトム法律事務所の弁護士相談のご予約窓口は、24時間365日つながります。

アトム法律事務所では現在、一部の刑事事件で初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

- 警察から電話呼び出しがあった

- 警察の取り調べを受けている

- 警察に家族が逮捕された など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。