「前科は消えるって本当?」

「前科は一生残るのではないか?」

上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、「前科が消える」という言葉には、法律上の正確な意味があります。

それは「刑の言渡しの効力が失われる(刑の消滅)」という法律用語であり、一定の条件を満たすことで「前科が事実上なくなる」状態を指します。

この記事では、「前科が消える」(刑の消滅)とは具体的にどういうことか、前科が消えるまでに必要な期間などについて弁護士がわかりやすく解説します。

ご自身の状況を正しく理解し、今後の生活への不安を少しでも解消するためにお役立てください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

「前科が消える」とは? 法律上の「刑の消滅」とは

「前科が消える」とは、法律上では「刑の言渡しの効力が失われる(刑の消滅)」ことを意味します。一定の期間が経過すると、刑罰を受けたという法的効果がなくなり、前科が事実上「消える」状態になるという制度です。

この「刑の消滅」は、刑法34条の2に定められています。具体的には、刑の執行が終わったり、執行が免除されたりした後、一定期間が経過した場合に自動的に効力が失われるとされています。

刑の執行を終わった者又は刑の執行の免除を得た者が、一定の期間を経過したときは、その刑の言渡しの効力は失われる。

刑法34条の2(刑の消滅)

もっとも、「前科が消える」とは、社会的・道徳的な意味での「前科」が完全に消えるわけではない点に注意が必要です。一度前科がつくと、前科がついた事実は一生消えることがありません。

検察庁に保管される前科情報は、前科者が死亡するまで削除されないことになっています(犯歴事務規程18条)。削除されるのは前科者の死亡が確認された時点であるため、生きている限り前科情報は消えることはないのです。

ここでの「前科が消える」という解釈は、法律上の効果(刑罰の効力)が消えるという意味です。

刑が消滅する主なケースは?消滅までの期間は?

では、前科が消える(刑の消滅)ケースは、どのようなときなのでしょうか。

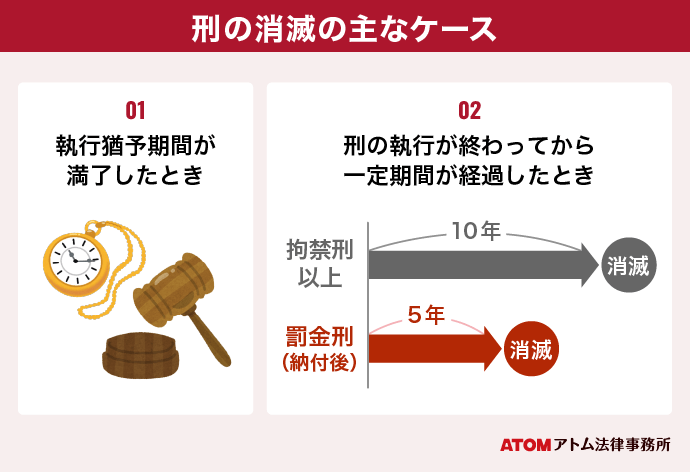

刑が消滅する主なケース

- 執行猶予期間が満了したとき

- 刑の執行が終わってから一定期間が経過したとき

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)執行猶予期間が満了したとき

「前科が消える(刑が消滅する)」最も一般的なケースの一つが、執行猶予付きの判決を受けたあとに、その猶予期間を無事に満了した場合です。

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に新たな罪を犯さなければ刑の執行を受けずに済む制度のことです。

執行猶予期間を問題なく過ごせば、その時点で「刑の言渡しの効力」が自動的に失われ(刑の消滅)、法律上は「刑罰を受けなかった人」と同じ扱いになります。

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

刑法27条1項

たとえば、「拘禁刑1年、執行猶予3年」という判決を受けた場合、3年間の間に新たな犯罪を起こさなければ、3年経過時点で刑が消滅します。

一方、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯した場合には、猶予が取り消され、刑の執行が行われることになります。その場合は「刑の消滅」とはなりません。

(2)刑の執行が終わってから一定期間が経過したとき

もう一つの「前科が消える(刑が消滅する)」ケースは、刑の執行が終わったあと、一定期間が経過した場合です。

たとえ拘禁刑の実刑判決を受けたとしても、刑期を終えてから再び罪を犯さずに一定期間が経過すれば、刑の言渡しの効力は自動的に失われます。

刑法34条の2では、次のように定められています。

刑の消滅までの期間

- 拘禁刑(旧懲役/禁錮)以上の刑:執行終了後10年

- 罰金刑:執行終了(納付)後5年

つまり、刑務所で刑期を終えたあと10年間、あるいは罰金を納めたあと5年間、新たに罰金以上の刑を受けなければ、前科は自動的に「消える」ことになります。

この「刑の消滅」は自動的に成立するもので、特別な申請や手続きは一切不要です。

刑が消滅するとどのようなメリットがある?

前科が消える(刑が消滅する)ことで得られるメリットは、法律上の立場が大きく変わる点にあります。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

(1)法律上の「資格制限」がなくなる

弁護士、公務員、医師、警備員、宅地建物取引士などの職業では、法律により「拘禁刑以上の刑に処せられた者は登録・任用できない」と定められています。このような制限を「資格制限(欠格事由)」といいます。

しかし、刑が消滅すると、この資格制限は自動的に解除されます。

つまり、刑が消滅した後は、前科を理由に資格が取れなかったり、職業に就けなかったりする法的障害が(原則として)なくなるということです。

ただし、刑の消滅=自動的に資格が取れるという意味ではない点に注意が必要です。刑の消滅によって「法的な欠格事由」は消えますが、資格審査における人物・適性評価や業界ごとの倫理規定・内部基準といった要素によっては、即時の登録や復職が認められない場合があります。

刑の消滅は「法律上の壁をなくす」ものであって、「資格を保証する」ものではありません。各資格ごとの手続き・審査基準をしっかり確認する必要があります。

(2)履歴書の「賞罰欄」への記載

刑が消滅した場合、法律上の扱いは「刑罰を受けなかった人」と同じになります。 そのため、履歴書の「賞罰欄」に過去の前科を記載する法的義務は原則ありません。

つまり、「刑が消滅した前科は書かなくてよい」というのが法律上の基本的な考え方です。

【注意点】履歴書への記載は慎重に

ただし、これはあくまで「法的な義務」の話です。

企業によっては、独自の採用方針や内部規定によって、「刑が消滅していても賞罰欄に明記してほしい」といったケースも存在します。

もし記載しなかったことが後で発覚した場合、事実を隠していたとして「経歴詐称」とみなされ、解雇などの不利益を受けるリスクもゼロではありません。

履歴書への記載については、ご自身の状況や応募先の企業の性質に応じて、慎重に判断する必要があります。

関連記事

・前科者は就職できない?弁護士が語る前科・前歴アリでも就職できる方法

前科が消えた後は警察記録などに残るのか?

「前科が消えた後も、警察に記録が残っているのでは?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

まず理解すべきなのは、「法律上のペナルティの根拠となる記録」と「捜査機関などが内部で保持する資料」は別のものだということです。順に見ていきましょう。

市区町村の犯罪人名簿:削除

「犯罪人名簿」とは、本籍地の市区町村が管理する名簿で、罰金以上の刑を受けた人の情報が記載されます。

この名簿は、選挙権や被選挙権、国家資格・公務員資格の欠格事由などを確認する目的で照会されることがあります。

しかし、刑法34条の2によって「刑の言渡しの効力が失われた(刑が消滅した)」場合、犯罪人名簿の情報は抹消(削除)されます。

つまり、選挙や資格審査などで「前科の有無」を問われても、刑の消滅後であれば問題になりません。

警察・検察の捜査資料:削除されない

「前科が消える」という表現で最も誤解を招きやすいのが警察や検察が保有する捜査資料(内部記録)に関する部分です。

警察・検察などの捜査機関は、過去の逮捕・送致・起訴・判決といった経過をまとめた「前科調書」などの記録を、捜査資料として内部に保管しています。この資料は、刑が消滅しても自動的に削除されることはありません。

警察・検察の捜査資料における前科情報は、一生消えることはありません。

前科に関するよくある質問

そもそも「前科」とは? 「前歴」との違いは?

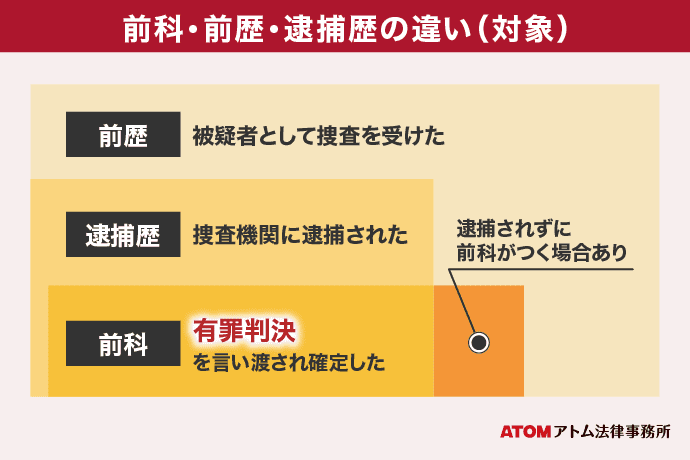

「前科」とは、過去に有罪判決を受けた事実を指します。裁判で有罪が確定し、刑罰(拘禁刑・罰金刑など)が言い渡された場合に成立します。

一方で、次のようなケースは前科にはなりません。

- 交通違反で反則金(青切符)を支払った

- 逮捕されたが、不起訴処分(起訴猶予など)になった

これらは裁判で有罪が確定していないため、「前科」ではなく「前歴」に分類されます。「前歴」とは、警察や検察などの捜査機関によって捜査の対象となった事実を指す言葉です。

関連記事

・前科がつくとどうなる?デメリットは?就職・資格、海外渡航への影響を弁護士が解説

前科と前歴はどちらが社会生活に影響する?

法的・社会的な影響が大きいのは「前科」です。

前歴はあくまで捜査機関の内部記録であり、法的な制裁や資格制限の根拠にはなりません。前歴がついても社会生活に影響を及ぼすことは原則ないでしょう。

ただし、警察内部では前歴が将来の捜査の参考として扱われることがあるため、まったくのゼロになるわけではない点にも注意が必要です。

前歴は消える?

結論から言うと、前歴は法律上消える制度がありません。

ただし、前歴がついていることで、社会生活上で不利益を受けることも原則ないため、過度な心配をする必要はないでしょう。

まとめ:前科は消えないが刑は消滅する

一般的に「前科が消える」とは、法律上の「刑の消滅」を指します。

刑の消滅は、「執行猶予期間の満了」や「刑の終了後、一定期間(罰金5年、拘禁刑以上10年)の経過」によって自動的になされます。

刑が消滅すると、法律上の資格制限は回復し、市区町村の「犯罪人名簿」からも抹消されますが、警察・検察の「捜査資料」は、刑が消滅しても内部記録として残り続けます。

ご自身の前科が「刑の消滅」の要件を満たしているか、また、現在の生活において具体的にどのような影響があるのか、ご不安な点が残る場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。