2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

示談書の効力について知りたい方へ。

示談とは、加害者と被害者が、話し合いでトラブルを解決することをいいます。

示談は、法律上「和解契約」に分類され、示談書は契約書としての効力を持ちます。

示談書の効力を有効にするには、特に以下3点が重要です。

- 署名押印は加害者・被害者双方がおこなうこと

- 示談金額・示談条件を明確に記載すること

- 示談の効力が及ぶ範囲を明確にすること

この記事では、これから示談が必要になる方に向けて、示談書の効力、書き方、注意点などを解説します。

示談書のテンプレートも公開しているので、ぜひ最後までお読みください。

刑事弁護・示談をご希望の方へ

アトム法律事務所では、刑事事件の加害者側の代理人として、被害者の方との示談交渉をお手伝いします。

示談は、被害者の被害回復につながるだけでなく、逮捕の回避や不起訴、さらには刑罰の軽減といった効果が期待できます。

警察が介入している刑事事件については、初回30分無料で弁護士相談が可能です。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

示談書とは?示談書の効力とは?

示談書とは?

示談書とは、示談における当事者の合意内容を記載した書類のことです。

示談書は、「合意書」「和解書」といった名称になることもあります。

示談書の名称の例

示談書、合意書、和解書、念書、覚書etc.

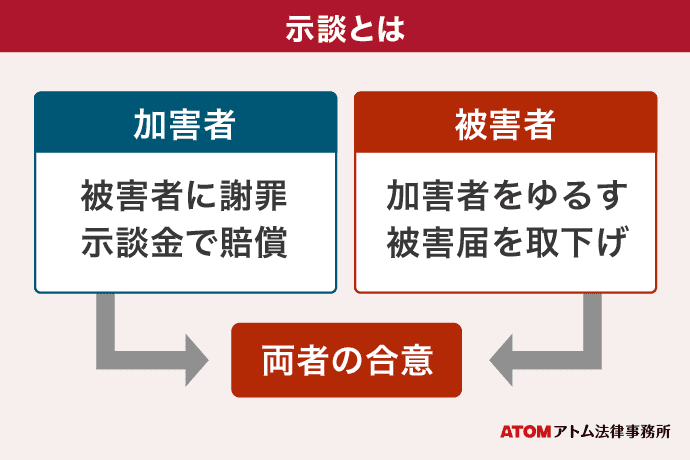

そもそも「示談」とは?

示談とは、トラブルの加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

示談では、多くの場合、加害者の被害者に対する賠償責任が問題になります。

示談が問題になる場面

- 刑事事件

盗撮事件の犯人が、被害者に、示談金の支払いや接触しないことを約束する - 交通事故

追突事故の被害者が、加害者に、治療費や慰謝料の支払いを請求する - 夫の浮気相手への慰謝料請求

妻が、夫の浮気相手に対して、不倫の慰謝料を請求する

示談には、裁判をせずに、事件を早期解決できるメリットがあります。

裁判をすると、数か月から年単位で、問題解決に時間がかかる可能性があります。

一方、示談であれば、当事者で柔軟に話し合いができ、早期に合意できれば、裁判よりもずっと早く解決可能です。

通常訴訟の平均審理期間(地方裁判所第一審)

| 年次 | 平均審理期間 |

|---|---|

| 令和4年 | 10.5ヶ月 |

| 令和5年 | 9.8ヶ月 |

『裁判所データブック2024』「第2 審理期間 1 訴訟事件 §1 民事事件 ⑴ 地方裁判所第一審 ①-1 通常訴訟(全体、対席判決)」より抜粋のうえ、編集しました。

審理期間が2年を超える件数(地方裁判所第一審)

| 年次 | 件数 |

|---|---|

| 令和4年 | 11,875件 |

| 令和5年 | 10,863件 |

『裁判所データブック2024』「第2 審理期間 1 訴訟事件 §1 民事事件 ⑴ 地方裁判所第一審 ①-2 民事第一審通常訴訟における審理期間が2年を超えて係属する事件数」より抜粋のうえ、編集しました。

示談書の効力とは?

示談書は、契約書としての効力を有します。示談は、法律的にみると「和解契約」となるからです(民法695条1項)。

示談書のおもな効力

- 当事者間で義務を守らせる

- 当事者間で不当な追加請求を防ぐ

- 第三者にも示談成立を証明できる

当事者間の効力(義務を守らせる、不当な請求を防ぐ)

示談の当事者には、示談の内容を守るべき義務が生じますが、「示談書」があることで、言った・言わないの水掛け論を防ぐことができます。

そのため、被害者側は、示談書があることで、金銭の支払いなどの義務を果たすことを求めやすくなります。

一方、加害者側は、示談書があることで、不当な追加請求を防ぐことも可能です。

第三者への対応(示談成立の証明・刑事事件の場合)

示談書があれば、第三者に対しても、示談が成立したことを証明できます。

たとえば、刑事事件では、加害者側の弁護士が、検察官や裁判官に対して、示談書を提出します。

示談書の提出によって、示談成立の事実を示すことができ、結果として、加害者の処分の軽減につながる効果が期待できるからです。

刑事事件で示談するメリットについては詳しく知りたい方は『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』の記事をお読みください。

示談書のサンプル・書き方(刑事事件を例に)

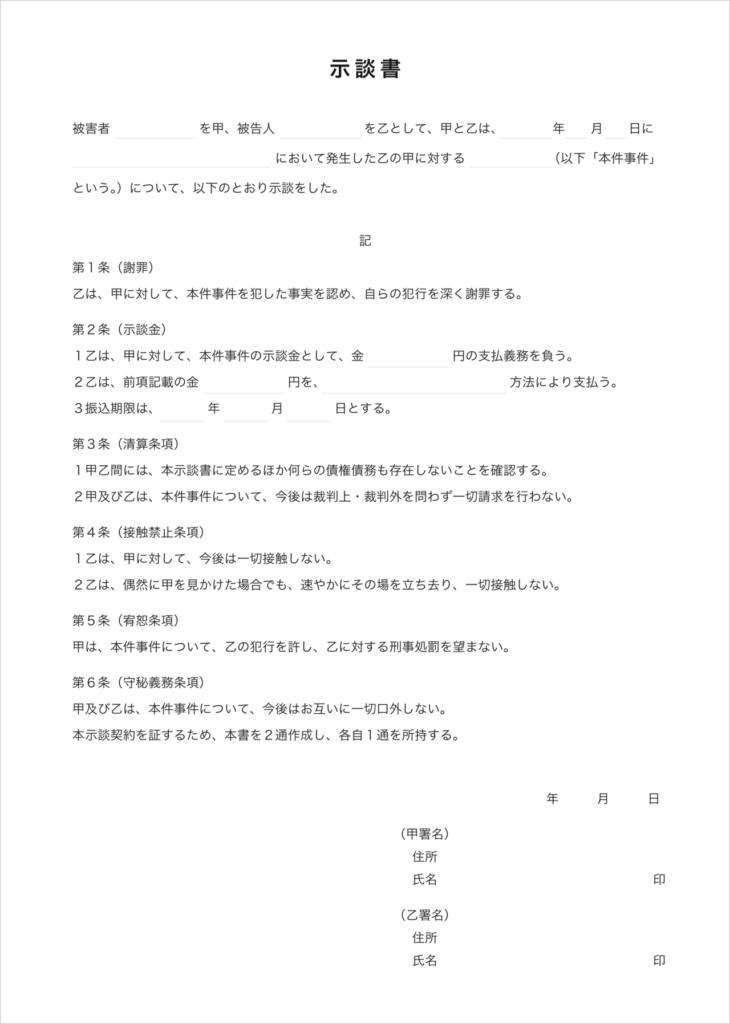

示談書のサンプル

こちらの示談書サンプルについては、ご自身の状況に合わせて適宜、カスタマイズしていただく必要がございます。

示談書の条項はパソコンでの作成も可能ですが、署名・捺印欄は直筆にします。

示談書の枚数と効力

示談書は、当事者の人数分必要です。加害者・被害者それぞれに準備する必要があるので、最低2部必要です。

そして、当事者で示談書を締結したら、2部の示談書に、またがるように印鑑を押す(割印する)のが望ましいです。

示談条項が多く、示談書が複数枚にわたる場合は、のり付け等をおこない、つなぎ目に、示談書の署名捺印欄で使用したものと同じ「印鑑」を押す(契印する)のが望ましいです。

割印や契印には、改ざんや差し替えを防ぐ役割があるので、示談書の信用性が上がる効力が期待できます。

示談書の項目・書き方

示談書には、いつ、誰が、何の件について、どのような義務や権利があるのかを特定できるように、明記する必要があります。

事案によってバリエーションはありますが、一般的に、刑事事件の示談書の項目は、以下のようなものです。

書面のタイトル

示談の合意内容をまとめた書面のタイトル、通常「示談書」とする。

他に「合意書」「和解書」等のタイトルを付けることもある。

当事者の特定(氏名・連絡先)

刑事事件の加害者、被害者の署名、捺印、住所の記載等で、当事者を特定する。

事件の特定(日付・場所・内容)

いつ、どこで、どのような事件が発生したのか、簡潔に記載。

交通事故の場合、発生日時、場所、車両(車種・登録番号)、事故の概要等を記載して、事件を特定する。

不倫相手への慰謝料請求の場合、不貞に及んだ日、不貞期間、不貞の回数等で事件を特定する。

- 「〇年〇月〇日、〇〇において、甲が乙に対し傷害を負わせた事件」

- 「〇年〇月〇日午前〇時〇〇分頃、東京都千代田区・・・・・・」

- 「乙(不倫相手)は、甲(妻)に対し、〇年〇月から✕年✕月までの間、甲の配偶者である丙(夫)と不貞関係にあったことを認める。」

謝罪

加害者が事件を認め、謝罪する旨を記載。

- 「乙は、甲に対し、本件について事実を認め、深く反省し、真摯に謝罪する。」

示談金の金額、支払い方法、支払い期限

示談金の金額、支払いの方法・期限等が分かる記載。

- 「乙は、金〇〇万円の損害賠償義務があることを認め、令和〇年〇月〇日限り、〇〇銀行〇〇支店の甲(被害者)の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)に振り込む方法にて支払う。」

- 「乙は、甲に対し、本件に関する示談金として金〇〇万円の支払義務があることを認める。乙は、甲に対し、本日、前項の金員を支払い、甲はこれを受領した。」

清算(せいさん)条項

示談書に記載があるほか、権利義務が生じないことを確認する取り決め。

- 「甲及び乙は、本示談書に定めるものの他、甲乙間に何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。」

接触禁止(せっしょくきんし)条項

当事者間の接触を禁止する条項。当事者同士で顔を合わせないように、加害者が、一定の時間帯に特定の場所を利用しないこと等も含まれる。

- 「甲及び乙は、今後一切相互に接触しない。」

- 「乙は、甲に対し、本件示談成立後、電話、手紙、電子メール等の通信行為、面会、その他方法の如何を問わず、一切の接触を行わない。」

- 「乙は、今後一切、〇〇駅を使用しない。」

宥恕(ゆうじょ)条項

被害者が加害者をゆるすことを表明する取り決め。刑の軽減の嘆願、被害を申告しないなど、バリエーション多数。

- 「甲は、乙をゆるし、刑事処罰を望まない。」

- 「甲は、乙をゆるし、乙の寛大な処分を求める。」

- 「甲は、乙をゆるし、被害届を提出しない。」

口外禁止(こうがいきんし)条項

事件を第三者に明かすことを禁じる取り決め。

- 「甲及び乙は、本件について、正当な理由なく第三者に口外しないことを誓約する。」

刑事事件以外の示談書サンプル

交通事故の示談書

交通事故の示談書については、『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』の記事でご紹介し、詳しく解説しています。

不倫相手への慰謝料請求の示談書

浮気された妻(又は夫)から、浮気した夫(又は妻)の不貞相手に対して、慰謝料請求する場合の示談書については、『不貞行為の示談書(不貞相手への慰謝料請求)のテンプレート|解説付』でご紹介しています。

示談書と公正証書の効力の違い

公正証書とは?

「公正証書」とは、当事者(又はその代理人)が公証役場に行って、公証人に作成してもらう公文書のことです。

示談の中で、金銭の支払い合意をした場合、公正証書を作成することも多いです。

公正証書は法務大臣から任命された公証人によって作成されるもので、書面の中でも最も信頼性が高く効力が強いものとされます。

義務を履行させる場合、公正証書があると、通常の単なる「示談書」よりも有利な場面があります。

示談書の効力と、公正証書の効力の違い

「公正証書」には、当事者で合意できれば「強制執行認諾文言」を付けることが可能です。

強制執行認諾文言の例

- 「乙は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」

公正証書に強制執行認諾文言がある場合、債務者(お金を支払う義務のある人)が支払いを滞ったときに、債権者(お金を支払ってもらう権利がある人)は裁判をしなくても強制執行ができるので、比較的容易に金銭を回収できます。

一方、単なる「示談書」には、このような強制執行認諾文言を付けることはできません。

万一、債務者が金銭を支払わなかった場合、債権者は、裁判をおこす必要があります。

ただし、示談書は、裁判で証拠として提出できます。

公正証書ではなく「示談書」を作る場面

示談と同時に金銭を回収できる場合、公正証書を作れない場合等は、単なる「示談書」を作成することになります。

刑事事件の示談で、加害者側に弁護士が付く場合は、通常、示談と同時期に示談金の授受が行われるので、この場合、単なる「示談書」の作成で足りるでしょう。

示談書の効力を有効にする3つのポイント

示談書の効力は、その書面の内容次第で決まります。示談金(慰謝料)の支払いを取り決めたのに、重要な当事者が誰なのかが不明瞭であったり、何についての示談金なのかがわからなければ、紛争が蒸し返されるリスクがあります。示談の効力を有効なものとするには、3つのポイントを押さえておく必要があります。

3つのポイント

- (1)示談書の署名押印は加害者・被害者双方が行う

- (2)示談金(慰謝料)の金額を明示して作成する

- (3)示談書の効力が及ぶ範囲を示談交渉の中で確認する

(1)示談書の署名押印は加害者・被害者双方が行う

ポイントの一つ目として、示談書の署名押印は加害者と被害者双方が行うということがあげられます。これは、誰と誰の間で示談をしたのか、当事者の同一性を明確にしておく意味があります。また、当事者が自分の意思で示談をした、合意したということを示す意味で、重要です。

署名押印では、当事者本人が行うこともありますが、刑事事件においては、示談交渉は加害者が直接被害者と接触することは好ましくありません。そのため、加害者は代理人弁護士が加害者に代わり署名押印することになります。被害者も代理人弁護士がいる場合には、被害者の代わりに弁護士が署名押印をします。

(2)示談金(慰謝料)の金額を明示して作成する

次に、示談金(慰謝料)の金額を示談書の中で明示するという点です。これも、示談書の効力を考える上で重要な部分になります。特に、加害者はその示談金(慰謝料)を被害者に支払うことで、今後それ以上の請求を受けないという文言が記されていることも確認しておきたい点です。

示談金(慰謝料)については、その支払い方法や支払先、支払い期限についても示談書の内容に盛り込んでおくことが大切です。いくら効力のある示談書を作成したからといって、示談金の支払い方法などが明示されていなければ、なし崩し的に示談内容が実現されない危険があります。

(3)示談書の効力が及ぶ範囲を示談交渉の中で確認する

示談書の効力がどの範囲で及ぶのかを確認しておくことも忘れてはいけません。つまり、示談内容として、「誰の」「どんな権利・義務」について合意したものかをはっきりさせておくことが大切です。加害者の被害者に対する示談金の支払い義務がその代表です。また、被害者が示談に合意することで被害届を取り下げることを約束するのであれば、それも示談内容に明文化しておく必要があります。

示談書の効力が誰に生じるのかを考えたとき、関係者が複数名いる場合には、関係者全員の署名押印を取得しておくことが大切です。示談内容を全員が確認し、全員が合意をしてこそ、示談は成立します。それを形にしておくためには、示談の効力が及ぶ関係者の署名押印が必要です。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

刑事事件の示談書の効力でよくある質問

刑事事件の示談書の最重要項目は?

刑事事件の示談書では、「宥恕」(ゆうじょ)が、最重要項目です。

示談が成立した事実だけでも、被害回復を示す事情となるので、刑事事件の処分を軽くする効果は期待できます。

しかし、「宥恕」は、被害者の処罰感情の低下を示すものなので、刑事事件の処分を軽くする効果が大きく期待できる条項です。

ただし、「宥恕」は聞きなれない言葉なので、初見では理解できない方も多いです。示談成立後に、検察官が被害者に連絡を入れて「宥恕」したのか確認した際、被害者の意見が変わってしまうリスクがあります。

刑事事件に強い弁護士は、このような事情も把握しているので、被害者の方に分かりやすく伝え、示談締結を目指してくれます。

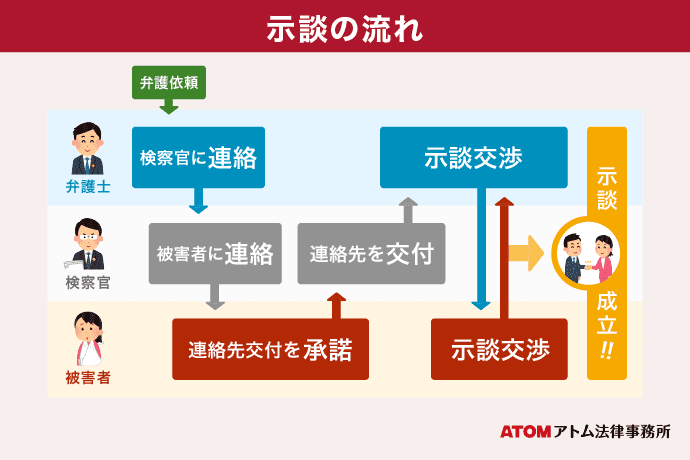

刑事事件の示談は弁護士に任せるべき?

刑事事件の示談は、示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。

刑事事件に強い弁護士に示談を依頼した場合、弁護士は、あなたの代わりに示談交渉に尽力します。

通常、捜査機関は、加害者に対して、被害者の連絡先を教えてくれません。被害者を脅すなどして、証言を変えさせる可能性があると考えるからです。

また、同じような理由から、代理人弁護士を立てずに示談を試みる場合、証拠隠滅のおそれがあるとして、最悪の場合、逮捕・勾留される可能性もあります。

しかし、弁護士を立てて、「被害者情報は、弁護士限りとする」旨を誓約できれば、このような問題は解消できます。

加えて、当事者間のみでの示談交渉は、冷静な話し合いができない可能性もあります。示談書に記載しておくべき条項も、法律の専門的な問題になるので、弁護士がいると安心です。

示談書の効力が否定されるケースとは?

示談書の効力が否定されるのは、だまされたり、脅されたり、重要な錯誤(示談の基礎となる重要な要素を誤解すること)があったりした場合です。

示談書の効力が否定される例

- 脅されて怖くなって示談した(民法96条1項)

- だまされて示談した(民法96条1項)

- 示談書の内容に「重要な錯誤」があった(民法95条1項)

- 示談書の内容が公序良俗違反(民法90条)

- 無権代理人の示談書締結(民法113条)

たとえば、加害者が被害者を脅して、被害者が怖くなって示談した場合、被害者は示談を取り消すことができます。

示談が取り消しになると、その示談は、最初から効力が無かったことになります(民法121条)。

示談書の効力を有効なものとするためには、示談交渉の際、示談内容について、互いにしっかりと確認することが大切です。

示談交渉は当事者間の信頼関係も重要になるので、すべてのケースで実施できるとは限りませんが、場合によっては、示談交渉の会話の録音、示談についてやり取りしたメールの保存など記録を取っておく等の対策も考えられます。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

示談書の効力を最大限引き出すには、弁護士が必要?

示談書は、法的に有効であることが大切です。効力を確実なものとするためには、法律上の問題がないかをチェックする必要があります。示談書は、当事者間で話し合い、個人で作成することができます。

しかし、重要な内容が抜け落ちており、示談書の効力がないとなるとトラブルが解決しませんので、示談書の作成は弁護士にまかせることをお勧めします。

(1)公正証書の場合

示談書を公正証書の形で作成したい場合は、書き方にルールがありますので、専門家に相談されることが望ましいです。法的に有効な書面であるために、正確な表現で作成されることが求められます。公証役場では、公証人が書面をチェックし最終的に仕上げてくれます。しかし、修正点の指摘が多いとなかなか完成に至らず、時間をロスすることになります。

公正証書は、文書の成立について真正であると強い推定が働くものです。文書の成立が真正であるかどうかが争われた場合、公正証書は真正であると強い推定が働きます。真正かどうかを争う場合、それを争う方が虚偽であることを証明しない限り、この推定は覆すことができません。

このことから、公文書である公正証書は、私文書に比べて証明力が高いと言われています。そして、公正証書の作成には法律知識が必須ですので、弁護士に相談・依頼されることが望ましいといえます。

(2)通常の示談書・念書の場合

念書は弁護士でなくても、個人で作成することが可能です。ただし、念書といっても、それが示談書としての効力を有するものとするためには、示談書として必要な情報が漏れなく正確に記載されていることが求められます。事後的に紛争が蒸し返されることを防止するためにも、法律の専門家である弁護士に相談をしてから作成さるほうがよいでしょう。

なお、念書(示談書)の内容チェックは、一般的に法律事務所が行っている法律相談を利用することも可能です。しかし、内容が複雑であったり、詳細を確認するのに時間を要するケースでは、一回の法律相談で解決することは難しいかもしれません。あくまで、一般的な法律上の要点を確認するという意味であれば、法律相談が便利です。

(3)小括

示談書を効力あるものとして作成するにあたっては、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。弁護士は、法律の専門家です。示談は、当事者間で契約をすることであり、これは法律の知識がなければ正確に行うことは難しいといえます。

個人で解決しようとして示談書を作成し、あとあとそれが自分に不利な内容になっていた場合、示談内容によっては修正が効かないこともあります。後で後悔しないためにも、示談は慎重に行うことが大切です。弁護士はあなたの味方になってくれる存在です。示談でお困りの際は、まず弁護士相談から始められるとよいでしょう。

まとめ

示談書の効力を甘く見てはいけない

示談書の効力は、示談をした当事者や、第三者に義務や権利を示す効力を持ちます。

示談書があれば、当事者間の紛争の蒸し返しを防止したり、示談の事実の証明したりする場面で、役立ちます。

しかしその一方で、一度、示談書を作成してしまうと、後からその内容をくつがえすことは難しいです。

示談書の効力を甘く見てはいけません。

法律の専門家である弁護士に相談することで、法的に見て不利にならない「示談書」を作成することが期待できます。

刑事事件の示談・弁護のご相談はアトムまで

アトム法律事務所では、24時間365日、刑事事件(加害者側)の弁護士相談のご予約を受付中です。

警察が介入している事件では、初回30分無料で、弁護士相談を実施しています。

弁護士による示談をはじめ、逮捕や刑罰のお悩みを早期解決するために、アトムの弁護士相談を是非ご利用ください。

刑事事件の加害者であれば、示談が刑事処分にも大きく影響します。お早めのご相談が、不安を解決するための最短ルートです。