2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

第一審の判決に納得がいかない場合は、不服申立てをする控訴ができます。しかし、控訴の流れは、民事事件か刑事事件かによって全く異なります。

この記事では、法律問題を抱える一般の方に向けて、複雑な控訴の流れをわかりやすく解説します。

民事と刑事の根本的な違い、必要な期間、費用、そして控訴が認められる確率まで、知っておくべきポイントをまとめました。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

控訴審とは

控訴審とは、控訴を受けて行う第二審のことを指します。

控訴は、第一審の判決に不服がある場合に、上級の裁判所(民事の場合は地方裁判所または高等裁判所、刑事の場合は高等裁判所)にもう一度審理やり直しを求める手続きのことです。

控訴・上告・抗告の違い

日本の裁判は原則として三回まで(三審制)受けられます。裁判所の手続きには似た言葉がありますが、以下のように明確な違いがあります。

控訴・上告・抗告の違い

- 控訴:第一審の判決に対する不服申立て。

- 上告:控訴審の判決に対する不服申立て。(原則として最高裁判所)

- 抗告:判決以外の裁判所の決定や命令に対する不服申立て。

この記事では主に、第一審判決に対する控訴と控訴審について解説します。

刑事と民事で控訴の流れが違う

控訴と一口に言っても、刑事訴訟(犯罪と刑罰)と民事訴訟(お金の貸し借りや損害賠償など)では、その流れやルールが根本的に異なります。

一番の違いは、審理の性質です。

- 刑事訴訟:事後審

控訴審を「第一審の判断が正しかったかのレビュー(事後審査)」と考えます。そのため、第一審の記録に基づいて審査され、新たな証拠調べは原則NGです。 - 民事訴訟:続審制

控訴審を「第一審の続き」と考えます。そのため、第一審で出し忘れた証拠や主張を、控訴審で新たに追加することが原則OKです。

この違いが、控訴手続きの流れ全体に影響します。

刑事控訴と民事控訴の主な違い

| 刑事訴訟 | 民事訴訟 | |

|---|---|---|

| 審理の性質 | 事後審 | 続審制 |

| 控訴理由 | 法律で厳格に限定 | 制限なし |

| 新証拠・新主張 | 原則として不可 | 原則として可能 |

| 申立期間 | 判決言渡しの翌日から14日間 | 判決正本送達の翌日から2週間 |

刑事訴訟における控訴審の流れ

刑事訴訟の控訴は第一審のレビューです。第一審の記録に基づき、その判断に法律上の誤りがなかったかを審査します。

(1)控訴の申立て

刑事訴訟における控訴期間は、判決言渡し日の翌日から14日間です。この期間の間に控訴申立書を第一審裁判所に提出します。

法廷で判決が言い渡された瞬間からカウントダウンが始まります。この短期間で控訴するかどうかを決断しなければなりません。

控訴は被告人(弁護人)だけでなく、検察官も控訴できます(例:刑が軽すぎる、無罪判決はおかしい、など)。

(2)控訴趣意書の提出

控訴を申し立てた側は、裁判所が定める期間内に控訴趣意書という書面を提出します。

控訴趣意書の提出は、刑事事件における控訴で最大の関門です。民事と違い、控訴理由は法律で厳格に定められています(量刑不当、事実誤認、法令違反など)。

この趣意書で法律上の控訴理由を適切に主張できないと、審理が開かれることなく控訴棄却決定となります。

(3)公判

刑事の控訴審は事後審のため、審理の様子は第一審と全く異なります。

- 新証拠・新主張は原則不可

第一審の記録(証拠や調書)だけを使って審査します。 - 被告人本人は発言不可

法廷では、弁護人と検察官が法律的な議論を行います。被告人本人が意見を述べることはできません。

公判で「私は無実だ(事実誤認)」という主張を控訴審で通すのは困難です。

第一審の裁判官の判断プロセス自体が非論理的だったことを、第一審の記録だけで証明する必要があり、ハードルは極めて高いです。

そのため、刑事控訴では「事実関係は争わないから、せめて刑を軽くしてほしい」という主張が中心になるケースが多くなります。

(4)控訴審の判決・結論

控訴審は、控訴趣意書や訴訟記録を精査し、必要に応じて口頭弁論や証拠調べを行ったうえで、控訴を認容または棄却する判決を下します。

控訴理由が認められない場合や、控訴趣意書が適法でない場合は、口頭弁論を経ずに控訴棄却決定となります。

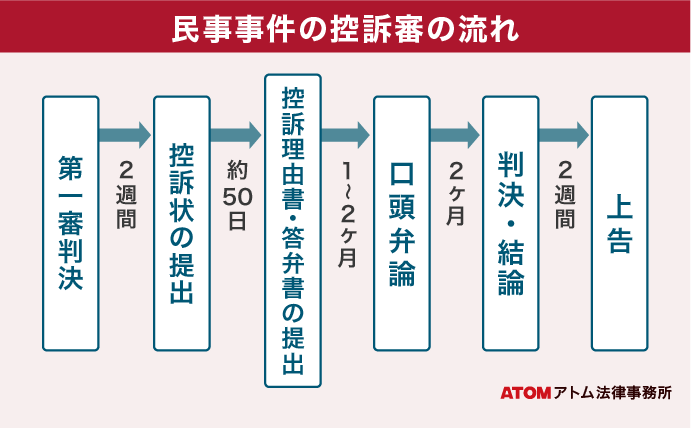

民事訴訟における控訴審の流れ

民事訴訟の控訴は第一審の続きです。第一審での敗因を分析し、新たな主張や証拠で巻き返しを図るセカンド・チャンスと言えます。

(1)控訴状の提出

民事訴訟における控訴期間は、判決正本(判決書)が送達された日の翌日から2週間以内です。

判決言渡し日ではない点に注意が必要です。この2週間は不変期間といい、原則として延長できません。1日でも遅れると控訴できなくなります。

提出先は控訴審を行う高等裁判所ではなく、第一審の裁判所です。

(2)控訴理由書・答弁書の提出

期限内に控訴状さえ出せば、詳細な控訴理由は後から提出できます。

- 控訴人(控訴した側):控訴状提出後、50日以内に控訴理由書を高等裁判所に提出します。ここで、第一審判決のどこがおかしいのかを具体的に主張します。

- 被控訴人(控訴された側):相手の控訴理由書に対し、控訴答弁書で反論します。

(3)口頭弁論(審理)

準備書面が整うと、高等裁判所で口頭弁論期日が開かれます。民事訴訟は続審制のため、ここで新たな証拠を提出したり、証人尋問を行ったりすることが可能です。

(4)控訴審の判決・結論

控訴審判決は、事件の全部または一部について終局的な判断を示す全部判決と一部判決に分かれます。

また、訴訟要件の欠缺を理由とする訴訟判決と、請求の当否について判断する本案判決(認容・棄却判決)の区別があります。

控訴審で訴えが変更された場合や反訴が提起された場合など、新しい請求についても終局判決がなされます。

附帯控訴に注意

控訴には附帯控訴(ふたいこうそ)という特殊なルールがあります。

例えば、第一審で「原告が300万円請求し、100万円だけ認められた」とします。被告(支払側)だけが「100万円も高すぎる(0円にしろ)」と控訴しました。

この場合、原告(受取側)は、自分の控訴期間(2週間)が過ぎていても、被告の控訴に「便乗」する形で「附帯控訴」を起こし、「やはり300万円払え」と主張できます。

控訴することで、かえって相手に反撃のチャンスを与えてしまい、第一審より不利な結果になる(=藪蛇になる)リスクも考慮する必要があります。

控訴審の判決について

控訴審の判決は刑事と民事で共通しており、以下の3種類に分かれます。

- 控訴却下

控訴人の敗訴です。控訴の申立てが、「法律上の形式的な要件を満たしていない」として、第一審判決が維持されます。 - 控訴棄却

控訴人の敗訴です。「控訴には理由がない」として、第一審判決が維持されます。 - 原判決破棄

控訴人の勝訴です。「控訴に理由がある」として、第一審判決が取り消されます。

第一審判決が破棄されたらどうなる?

判決が破棄された場合、高等裁判所は以下のどちらかの措置をとります。

- 破棄自判(はきじはん)

高等裁判所が自ら新しい判決を下します。(例:民事で賠償額を変更する、刑事で拘禁刑3年を拘禁刑2年に変更する) - 破棄差戻し(はきさしもどし)

事件を第一審裁判所に差し戻し、審理をやり直させます。(例:第一審の審理プロセス自体に重大な誤りがあった場合)

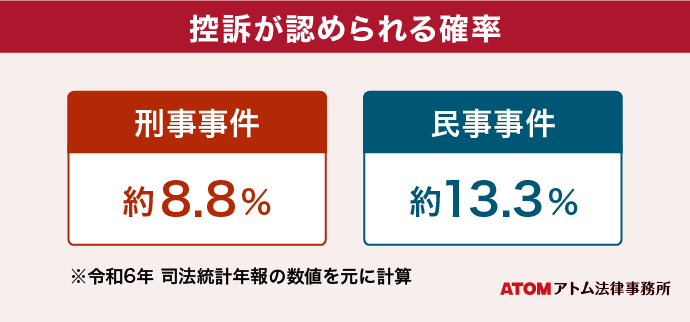

控訴が認められる確率(統計)

控訴したからといって、第一審判決が覆るわけではありません。統計上、控訴が認められる(原判決が破棄される)割合は決して高くありません。

- 刑事事件:約8.8%

- 民事事件:約13.3%

この数字は、控訴の流れが、第一審判決を覆すのがいかに困難であるかを示しています。

なお、控訴が認められる確率はそれぞれ「令和6年 司法統計年報 刑事編」「令和6年 司法統計年報 民事・行政編」における控訴審のデータを合算して計算しています。

控訴審にかかる費用

控訴審でも費用がかかります。主に以下の2種類です。

訴訟費用(印紙代・郵便料など)

控訴状に貼る印紙代や、書類の郵送費などです。これらは原則として敗訴した側が負担します。

弁護士費用(着手金・成功報酬)

弁護士費用は、訴訟費用に一切含まれません。

これは、たとえ控訴審で勝訴したとしても、相手に弁護士費用を請求することはできず、原則として自己負担となることを意味します。

敗訴した場合は、自分の弁護士費用と相手の訴訟費用(印紙代など)の両方を負担するリスクがあります。

この弁護士費用は自己負担というルールは、控訴に踏み切るかどうかを判断する上で大切な要因となります。

控訴審に不服があれば上告ができる

控訴審判決(高等裁判所の判決)にも不服がある場合、最終手段として最高裁判所への上告が残されています。

期限は民事は判決書送達の翌日から2週間、刑事は判決言渡しの翌日から14日間です。

上告審(最高裁判所)は、事実認定(どちらの言い分が正しいか)をやり直す場所ではありません。

審理されるのは、「判決に憲法違反があるか」「重大な手続き違反があるか」「過去の最高裁判例に反しているか」といった、ごく限定的な法律問題のみです。

事実関係を争えるのは、実質的に第一審と(民事の)控訴審までであり、上告で判決を覆すのは、控訴よりもさらに困難です。

控訴を検討される場合は、その流れの厳しさ、期間、費用、そして統計的な現実を理解した上で、法律の専門家である弁護士と十分に相談することが不可欠です。

アトムの弁護士が対応した控訴審の弁護

詐欺および詐欺未遂

親族を名乗り至急金が必要である旨を申し付けて現金をだまし取る形で2件の犯行を行い、うち1件は警察に通報されたため未遂で終わった。詐欺および詐欺未遂の事案。

弁護活動の成果

控訴審から弁護活動を行った。被害者のうち1名と示談を締結。第一審の判決より短縮される判決を得た。

示談の有無

あり(50万円)

最終処分

懲役2年

控訴審の流れに関するよくある質問

控訴は誰がしますか?

法律上、ご本人だけでも控訴手続きを行うことが可能です(本人訴訟)。

しかし、控訴審は第一審の判決を覆すための、より高度な法律的・専門的な主張が求められる場です。

特に刑事事件では、法律で定められた控訴理由を「控訴趣意書」という専門的な書面で主張する必要があり、これを弁護士なしで適切に行うのは非常に困難です。

民事事件でも、第一審の敗因を分析し、法的に有効な反論を組み立てるには専門知識が不可欠です。

第一審判決を覆せる可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼することを強く推奨します。

刑事事件で控訴したら、判決が出るまで身体拘束は解かれますか?

控訴しても、身柄拘束が解かれるわけではありません。

第一審で実刑判決が出た場合、控訴しただけでは自動的に身柄が解放されるわけではなく、引き続き勾留されるのが原則です。

控訴審の期間中に身柄解放を求めるには、改めて保釈を請求し、裁判所に認めてもらう必要があります。

第一審で実刑判決が出た後の保釈は、第一審の判決前よりもハードルが高くなる傾向があります。

控訴中はどこにいることになりますか?

刑事事件と民事事件で大きく異なります。

刑事事件の場合は第一審で実刑判決(執行猶予なし)を受けた場合は、原則として控訴中も身柄拘束が続き、拘置所などで過ごすことになります。

判決が出るまで社会で生活するには、改めて保釈を請求し、許可される必要があります。

第一審で執行猶予付き判決や罰金刑を受けた場合は、在宅(社会)で生活しながら控訴審の判決を待つことができます。

民事事件の場合は、弁護士に依頼していれば、ご本人が控訴審の法廷に出席する必要は必ずしもありません。

控訴審の多くは、弁護士が作成・提出する書面(控訴理由書や答弁書など)を中心とした書面審理で進みます。

ただし、和解の話し合いが行われる場合や、例外的に本人尋問が行われる場合には、裁判所に出向く必要があります。

控訴の流れでお困りなら弁護士に相談を

控訴を利用して判決を覆すには法的な知識が重要です。まずは弁護士に相談の上、控訴の準備をすることをおすすめします。

なお、アトム法律事務所では刑事事件の控訴に関する相談を受け付けています。

刑事事件の控訴には、判決後14日間で控訴申立書を第1審裁判所に提出しなければならないという時間制限があるので、お早めにご相談ください。