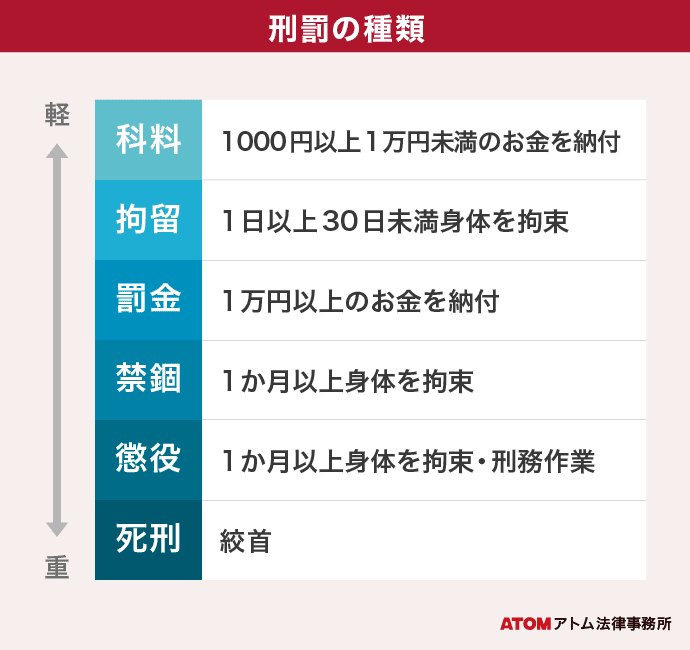

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

起訴とは、ある刑事事件について、検察官が刑事裁判を開くように裁判所に求める手続きのことです。起訴されたら、被疑者(刑事事件の容疑者)から被告人(裁判にかけられた人)へと立場が変わり、刑事裁判を受けることになります。

日本の刑事裁判では起訴されると、99%以上の確率で有罪判決を受けます。有罪が確定すれば前科がつき、職場の解雇・資格制限や周囲に知られてしまうなどの悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、起訴されただけで家族や職場に連絡が行くことは原則としてありませんが、起訴状は被告人に送られるため同居人にバレる可能性はあります。

この記事では、起訴とは何か、起訴までの流れ、起訴された後の流れをわかりやすく解説します。

勾留や釈放の可能性、弁護士に依頼するメリットについても詳しく説明しますので、今後の見通しを立てる参考にしてください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

起訴とはどういうものか

起訴とは?

起訴(きそ)とは、被疑者(刑事事件の容疑者)を、裁判にかける手続きのことです。

「公訴の提起(こうそのていき)」とも呼ばれます。

起訴を行うのは検察官だけであり、これを「起訴独占主義」といいます。警察や裁判官には起訴の権限がなく、裁判を始めることはできません。

検察官に起訴されると刑事裁判が開かれます。その後、裁判所がその人を有罪か無罪か判断し、有罪の場合はどのような刑罰にするかを決定します。

不起訴とは?

検察官は、刑事事件を起訴しないという決定もでき、これを不起訴(ふきそ)といいます。

起訴された後、無罪になれば前科はつきません。

刑事事件の裁判で、有罪判決が確定したら、前科になります。

- 起訴

刑事裁判になる

有罪判決が確定したら前科になる - 不起訴

刑事裁判にならない

前科にならない

起訴の種類

起訴には、正式裁判を求める「通常起訴(公判請求)」と、略式裁判を求める「略式起訴(略式命令請求)」の主な2種類があります。

令和4年度 検察終局処理人員

| 通常起訴 | 69,066人 | 9.3% |

| 略式起訴 | 158,531人 | 21.3% |

| 起訴猶予 | 419,846人 | 56.4% |

| 起訴猶予以外の不起訴 | 59,246 | 8.0% |

| 家裁送致 | 38,377 | 5.2% |

| 総数 | 745,069人 |

令和5年度版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第4節 被疑事件の処理 CD-ROM資料2-2)より起訴人員を抜粋し、割合を計算しました。

起訴猶予とは、検察官が起訴しようと思えばできる刑事事件について、動機、犯行態様、被害の結果など、犯罪後の事情などを考慮して、不起訴にすることを言います。統計上は起訴される人数よりも、起訴猶予で不起訴となる人数の方が多くなっています。

起訴猶予になりやすい人の特徴や事案の傾向を知りたい方は『起訴猶予になりやすい人や事案の傾向は?不起訴と起訴猶予の違いも解説』をご覧ください。

通常起訴

「裁判」と聞くと、法廷で、検察官と弁護人が戦い、裁判官が判決を述べる場面を思い浮かべる方も多いでしょう。

このような裁判を求める起訴を、通常起訴(公判請求)といいます。

通常起訴されたら、公開の法廷で、正式裁判が開かれ、裁判官の審理が始まります。

犯罪白書によると、令和4年度、通常起訴された割合は約9.3%でした(令和5年度版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第4節 被疑事件の処理 2-2-4-1図より)。

略式起訴

略式起訴とは、略式裁判を求める起訴のことです。略式起訴、略式裁判をひっくるめて「略式手続」と呼んだりもします。

犯罪白書によると、令和4年度、通常起訴された割合は約21.3%です(令和5年度版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第4節 被疑事件の処理 2-2-4-1図より)。

略式手続になる条件は、主に以下の4つです。

略式手続の条件

- 簡易裁判所の管轄に属する刑事事件

- 刑罰が100万円以下の罰金・科料

- 被疑者の同意がある

- 簡易裁判所が相当と判断

略式裁判になると、裁判官は、書面審理で結論を出します。証人尋問や、被告人が自分の言い分を述べる機会もありません。

正式裁判と比べると、かなり簡略化された裁判になるので、手続きを進める上での負担が少ないメリットはあります。

しかし、略式起訴されたらほぼ確実に有罪となるので注意が必要です。有罪が確定すれば、罰金・科料の刑罰があるほか、前科にもなります。

不起訴で事件を解決したい、無実を争いたいといった場合は、略式請書にサインをする前に弁護士にご相談ください。

関連記事

・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説

起訴されたらどうなる?

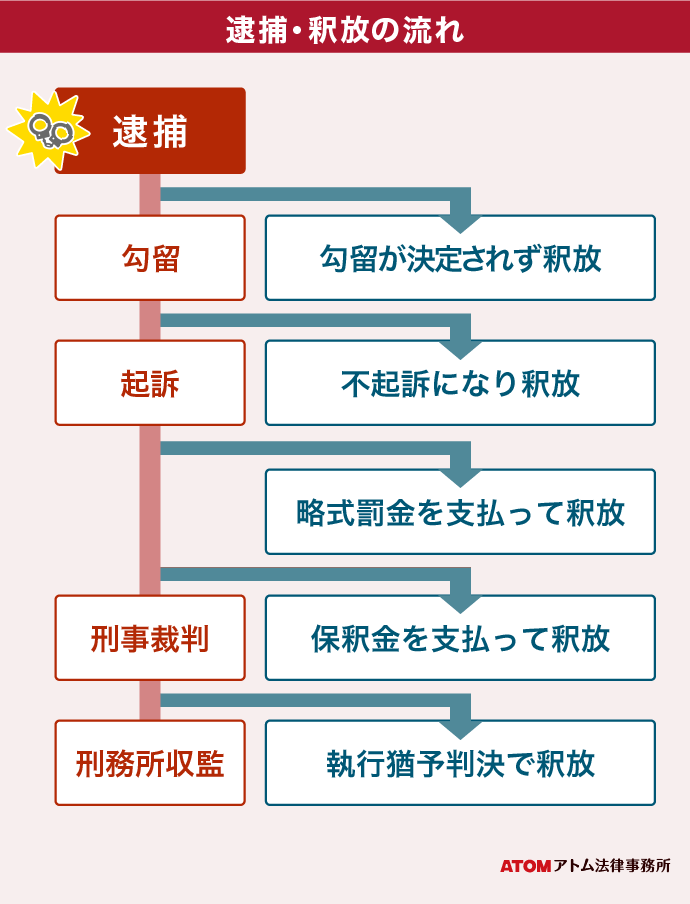

刑事事件で起訴されたら、立場や勾留期間、留置場所、釈放の方法などに違いが生じます。

起訴前後の違い

| 起訴前 | 起訴後 | |

|---|---|---|

| 立場 | 被疑者 | 被告人 |

| 勾留 | 最大20日 | 最大2か月 |

| 留置場所 | 留置場 | 拘置所 |

| 釈放 | 準抗告 勾留取消 | 保釈 |

起訴されたら「被告人」になる

事件の容疑者として起訴されたら、被疑者(ひぎしゃ)から、被告人(ひこくにん)に呼び方が変わります。

起訴後は主に拘置所で身体拘束される

勾留されたまま起訴されたら、起訴後も勾留が続くことが多いです。

起訴後も勾留されることを、「被告人勾留」「起訴後勾留」などといいます。

勾留の期間は、起訴前なら最大20日間ですが、起訴後勾留は起訴された日から最大2か月が原則です。理由があれば1か月ごとに更新される可能性もあります。

起訴後勾留されたら、原則、拘置所(あるいは留置場)で、刑事裁判が開廷するのを待つことになります。

この間、裁判の準備のため、弁護士と打ち合わせする場合は、弁護士が拘置所などまで出張します。接見禁止の場合でも、弁護士なら面会(弁護士接見)が可能です。

なお、起訴後に保釈(ほしゃく)された場合などは、家で過ごしながら、裁判を待ちます。裁判の日程は、召喚状に記載されているので、その日になったら、家から裁判所に出廷しましょう。

関連記事

・拘置所で被疑者・被告人と面会したい|接見禁止は弁護士に相談しよう

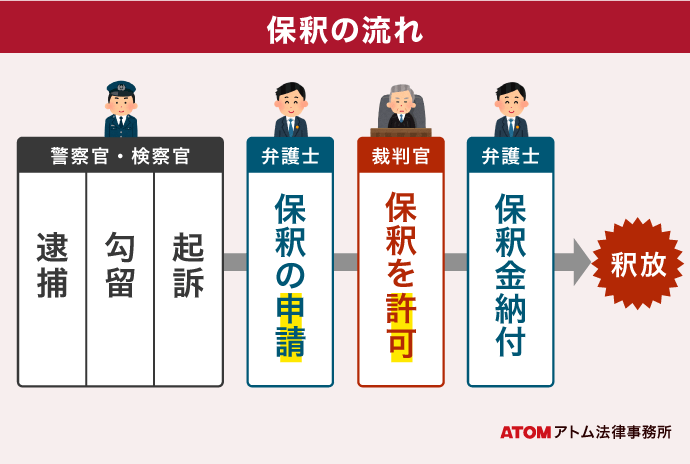

起訴後も勾留が続けば保釈申請できる

起訴後も勾留されている場合、起訴されたらすぐ、保釈(ほしゃく)の申請ができるようになります。

保釈とは、起訴された後に、身柄解放を求める手続きのことです。

保釈されるためには、身元引受人を立てたり、保釈金を準備したりする必要があります。

関連記事

・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

起訴されると99%の確実で有罪になる

起訴されたらほぼ確実に有罪となり、前科がつきます。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%とも言われます。起訴後に無罪を獲得することが、事実上、非常に難しい状況です。

実際に、最高裁判所事務総局「令和5年度 司法統計年報」によれば、刑事事件の通常第1審で判断された事件のうち、有罪判決を受けたものが42,033件であるのに対し、無罪判決を受けた事件はわずか73件しかありません。計算すると、およそ99.8%が有罪となっています。

起訴されるまでの流れは?

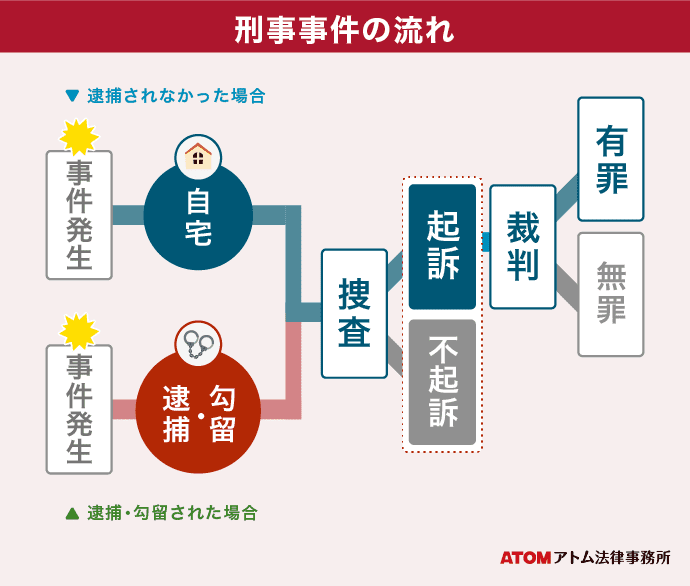

逮捕・勾留された刑事事件の場合

警察は、事件発生後、捜査を開始し、被疑者を逮捕します。

その後警察は、検察官に、事件を引き継ぎます(送致)。

被疑者が身柄を拘束されている場合は、釈放されない限り、身柄も検察に送られます。

その後、勾留が続くことも多く、勾留延長になったら最長20日間身柄拘束が続くこともあります。

勾留満期までに、検察官は、被疑者を起訴するかどうか決めます。

起訴されたら、刑事裁判になります。さきほど触れた通り、起訴後勾留が続くことも多いです。

起訴されなかったら、釈放になります。

不起訴で釈放の場合は、刑事裁判にならずに事件終了です。

しかし、処分保留で釈放の場合は、その後、在宅事件になります。時効が完成するまで、在宅起訴になる可能性が続きます。

関連記事

・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

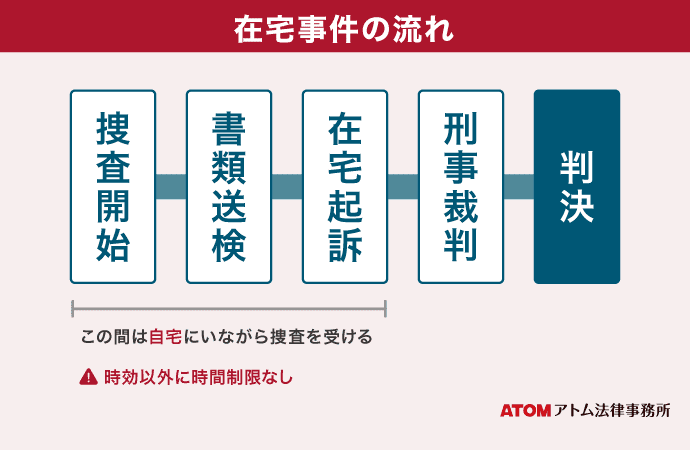

在宅事件の場合

在宅事件の場合、事件発生後、被害届などをきっかけに、警察の捜査開始となります。

警察が一通り捜査を終えたら、検察官に書類送検されます

検察官は、捜査資料を吟味し、補充捜査をおこない、起訴するかどうかを決めます。

| 有罪 | 無罪 | 有罪の割合 | |

|---|---|---|---|

| 通常第一審 | 42,033 | 73 | 99.8% |

起訴後に有罪になる割合が高い理由としては、検察官が証拠などに基づいて公判を維持できる・有罪判決を得られると判断した事件のみが起訴されていることがあげられます。

事件をおこしても不起訴になることはある

ただし、確実に有罪を得られるだろうと考えられる事件であっても、犯罪の軽重や情状、犯人の境遇などを考慮して、検察官は起訴しないこともできます(起訴便宜主義)。

令和5年度、刑事事件の起訴率は32.0%で、7割近くの刑事事件は不起訴となっているのです(法務省 検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」より)。

無罪か不起訴なら前科を避けられる

このように、起訴をされてしまうと99%以上の刑事事件は有罪の判決が下されます。一方、不起訴を獲得することで前科を回避できる可能性も十分にあります。

日本では起訴をするかどうかの判断が検察官の裁量にゆだねられているので、検察官をいかに説得して、不起訴を獲得するかがポイントになるでしょう。

起訴された後の流れは?

通常起訴された場合

(1)起訴

検察官は、裁判所に対して起訴状を提出して、起訴をおこないます。

起訴されたら、被告人にも、起訴状が届きます。起訴状には、被告人の氏名、年齢、住所などの特定事項のほか、犯罪事実が書かれています。

裁判になったら、その犯罪事実について審理を受けることになるので、入念に確認しておく必要があります。

なお、勾留中の被告人が、身柄拘束から解放されたい場合、起訴されたら、裁判所に保釈申請ができるようになります。

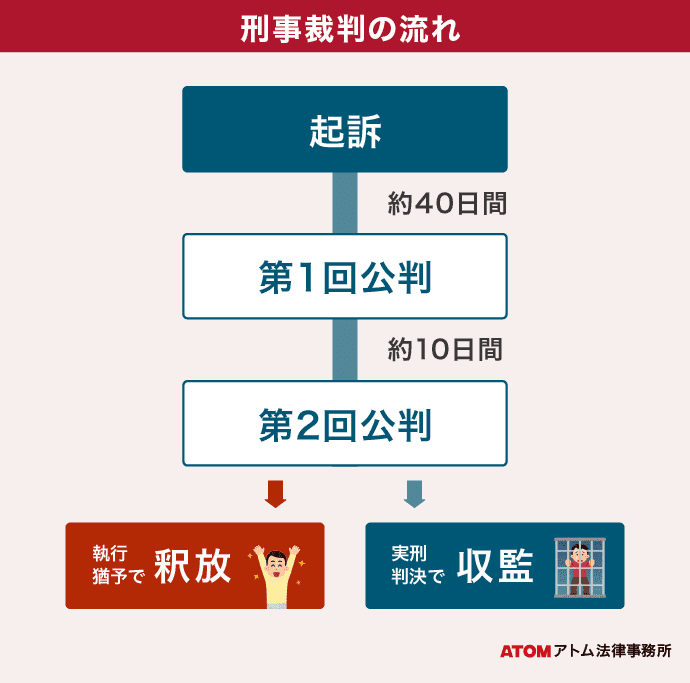

(2)公判

通常、第一回公判期日は起訴から約1~2か月後です。

被告人が全面的に被疑事実を認めている場合であれば、第一回公判ですべての審理が終わることが多く、その場合も判決は日を改めて次回の公判で言い渡されるケースが多いです。

公判の回数は事件の複雑さによって異なりますが、期間にすると数ヶ月から場合によっては1年以上かかることもあります。

令和4年度、刑事事件第一審の平均審理期間は、約3.8ヶ月でした(裁判所「地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情」より)。

(もっと詳しく…)

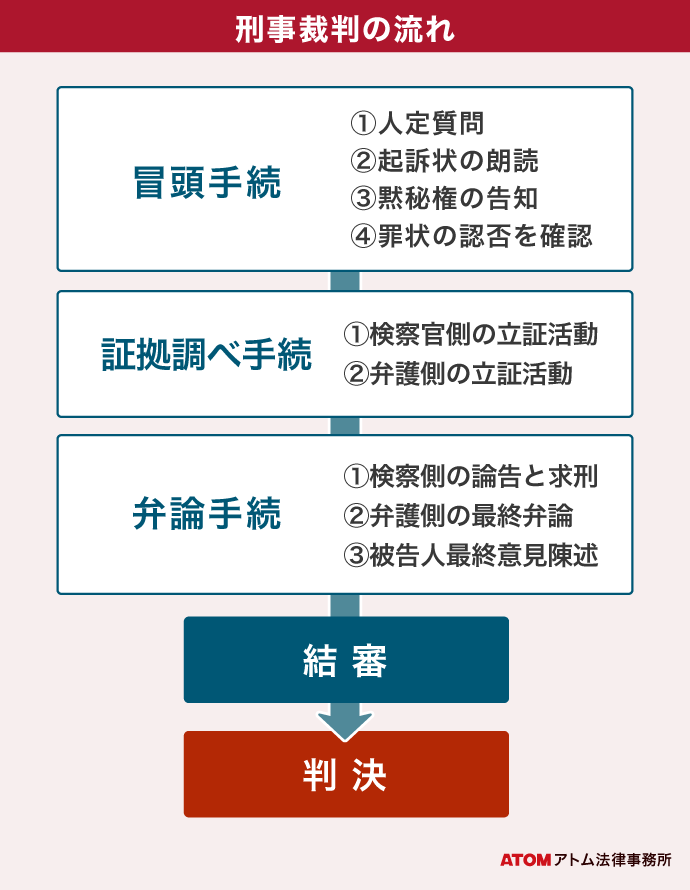

第一回公判は、冒頭手続から始まります。

まず、人定質問(被告人が本人かどうか確認する質問)をおこない、検察官が起訴状を朗読します。

次に、裁判官から黙秘権があることを告げられた後、罪状認否(起訴状記載の犯罪事実に間違いがないかを、被告人側が述べるもの)となります。

そして、証拠調べ手続に入ります。検察官が冒頭陳述をおこない、検察官と弁護人の双方が証拠調べ請求し、証人尋問などをおこないます。

被告人自身の話を聞く「被告人質問」もあります。

証拠調べが終わったら、弁論手続になります。

弁論手続では、検察官の論告求刑(被告人にどんな刑罰を科すべきかなどについて、検察官が意見を言うもの)、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述などがおこなわれます。

被告人の最終陳述は、被告人が自分の意見を述べられる最後の機会で、反省していることを述べたり、無実であることを訴えたりします。

互いの主張が出尽くし、被告人の最終陳述が終了すると、結審(審理が終了すること)となります。

(3)判決

結審後、裁判官は判決の内容を考えて、次回の公判で、判決を言い渡します。

無罪判決になれば、刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。

一方、有罪判決が確定したら、刑罰を受けることになります

執行猶予(しっこうゆうよ)がついたら、1~5年の期間、刑罰の執行が猶予されます。実刑になったら、すぐに刑罰を受けることになります。

- 執行猶予

刑罰の執行が猶予されること。

執行猶予期間中、拘束が解かれ、釈放。期間中、罪を犯さず、裁判所に指定された過ごし方ができれば、刑罰を受ける必要がなくなる。 - 実刑

執行猶予がつかない刑罰のこと。有罪判決の確定後、すぐに刑罰が執行されることになる。

執行猶予の条件などは『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事で詳しく解説しています。

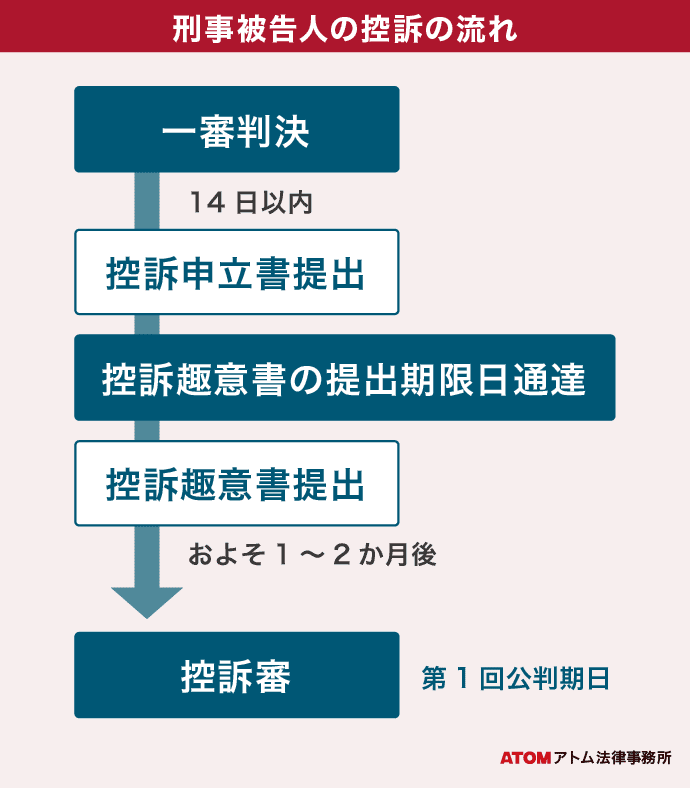

判決に不服があったら?

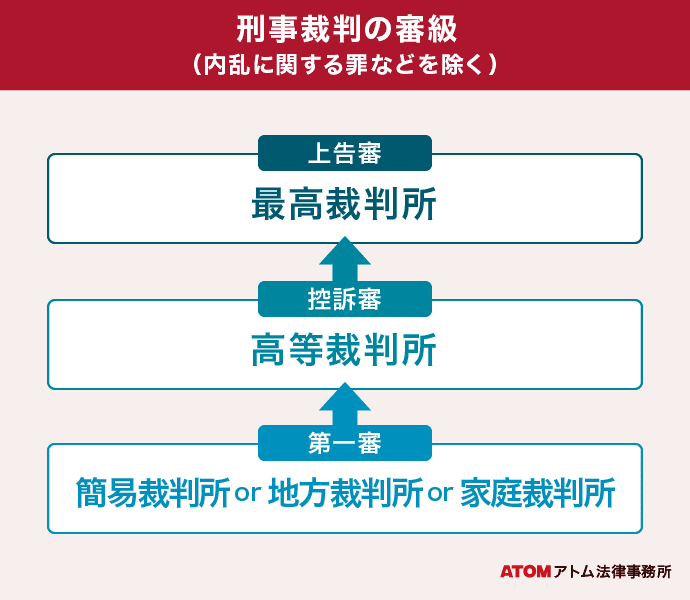

第一審判決に不服がある場合は、判決の翌日から2週間以内に、高等裁判所に控訴することができます。その期間が経過すれば判決が確定します。

なお、高等裁判所の第二審判決に不服がある場合、条件を満たせば、上告もできます。刑事事件の裁判は、原則3回受けられます(三審制)。

控訴について詳しく知りたい方は、『刑事事件の公訴期間は14日間|第一審判決から控訴審まで流れを解説』の記事もご覧ください。

略式起訴された場合

略式起訴をされる場合には、検察官から罰金刑となる見込みであることを告げられ、略式請書にサインを求められます。略式請書とは、略式手続をとることに同意する書面のことです。

略式起訴は、在庁略式(勾留などの身体拘束中におこなわれる起訴)になるか、在宅起訴(在宅事件の起訴)になるかによって、流れが異なります。

在庁略式

勾留されたまま在庁略式になった場合、家族などに「罰金を用意して検察庁へ来てください。罰金を納付すれば釈放されます。」などと連絡が来て、罰金の納付後に被疑者が釈放されます。

在宅起訴

在宅の場合は、略式請書にサインしてから1週間程度で起訴され、2週間程度で自宅に略式命令書が届きます。命令書に従って罰金を納付すれば事件は終了します。

略式起訴の罰金は減額できる?

略式起訴されたら、よほどのことが無い限り、検察官の求刑どおりの罰金刑が言い渡されてしまいます。

言い渡された罰金刑に不服があったら、14日以内に、正式裁判に持ち込むこともできます。

しかし、裁判で争えば、必ず減額になるというわけではありません。より重い刑罰になる可能性もあります。

罰金刑を減額・回避したいなら、略式起訴される前に、できるだけ早く、弁護士に相談することが重要です。

罰金・科料を納付できなかったら?

なお、罰金・科料を納付できない場合は、代わりに労役場留置になります。労役場留置とは、罰金・科料の金額に達するまで、労役場で労働をおこなうものです。労役場留置は、原則、1日5000円で換算されます。

刑事事件の弁護(起訴前・起訴後)

起訴される前に弁護士ができること

刑事事件で起訴される前、弁護士は(1)不起訴獲得に向けた活動、(2)釈放を求める活動ができます。

(1)不起訴獲得に向けた弁護活動

不起訴処分を獲得するには、示談が重要です。

示談とは、刑事事件の加害者が、被害者に謝罪をし、和解の合意をすることをいいます。

ただし、刑事事件の被害者が居ない場合は、示談ができません。

被害者がいない犯罪(無免許運転、薬物事件、賭博事件など)では示談以外の弁護活動を展開します。医療機関や民間のカウンセリング機関と連携し、再犯防止に向けて積極的であることを検察官に報告します。これにより、不起訴処分を得ること、また早期社会復帰を目指すことが、刑事弁護人の仕事になります。

(2)釈放を求める弁護活動

起訴される前、逮捕・勾留されている場合、弁護士は、釈放を求める弁護をします。

逮捕後に勾留されたら、準抗告や勾留取消請求をおこないます。

- 準抗告による釈放

勾留を決定すべきでない事案で、裁判官が誤って勾留決定をしたと主張して、釈放を求める手続き - 勾留取消請求

勾留の要件がなくなった場合、裁判所に対して、勾留の取り消しを求める手続き

示談成立や、身元引受人の確保などの事情で、判断が変わる可能性があります。どちらも、早期に的確な法的主張が必要です。早期釈放を目指すにあたっては弁護士のサポートが必須といえます。

また、起訴を避けられない事案では、検察官を説得し、通常起訴ではなく略式起訴に持ち込むことで、起訴後勾留を回避して、早期釈放を目指します。

起訴される前の検察官対応が重要

警察が動き出し、被疑者が起訴されるまでの間は「捜査」という段階です。ここでは、基本的に検察官が主導権を握り、警察と協力して捜査を行います。捜査では、被疑者の取調べや事件関係者のヒアリングが行われます。検察官は、被疑者を起訴できるよう証拠を集めるための活動を行います。捜査に必要があるときには被害者を勾留することも考えます。

前科がつく可能性を大きく左右するものであり、検察官の起訴できる権限はとても大きなものといえます。証拠を収集するにあたっても、警察に対する指揮権をもっており、検察官は公権力を駆使して捜査を進める役割を担っています。

起訴された後に弁護士ができること

起訴されたら、弁護士は(1)保釈による釈放、(2)刑罰の軽減に向けた弁護活動などができます。

(1)保釈による釈放を目指す

被疑者段階から身体拘束が継続しているときには、起訴後も勾留が続くことが多いです。

早期釈放を目指すために、弁護士は、起訴直後に「保釈」の申請をします。

保釈申請ができる人

- 被告人

- 被告人の家族

- 弁護人

保釈により釈放されれば、普段の生活を送りながら裁判を受けていくことができます。

弁護士が保釈を申請したら、裁判官が審査をおこないます。

裁判所は保釈の審査の際、検察官の意見も聞きます。この手続きを「求意見」といいます。

裁判所は、検察官と弁護人の双方の意見を確認して、保釈を決めます。

要件を満たす場合、保釈が許可されます。

このとき、保釈保証金(保釈金)の金額も決まります。

保釈が許可されても、実際に保釈金を納付できなければ、釈放してもらえません。

保釈金は、裁判所の会計課(出納係)に納付します。納付後は、その通知が検察官に届き、検察官が釈放指揮をとります。

なお、保釈金は刑事裁判が無事に終われば全額還付されます。一方、刑事裁判中に逃亡したり、各種条件に違反したりすると、没収(法律上は「没取」)されることがあります。

保釈申請における弁護士の役割については『保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所』の記事で詳しく解説しています。

(2)刑罰の軽減を目指す

弁護士は、起訴されたら、裁判で有利な判決を獲得できるように弁護活動をおこないます。

法廷で、検察官が刑罰を重くする事情を主張したら、弁護士は、反対にあなたの刑罰を軽くする方向に働く事情を主張します。

検察官が誘導尋問した場合は、異議を申し立てて、防御に徹します。

情状弁護

罪を犯したことを認めたうえで、刑罰の軽減を目指す場合、示談成立や身元引受人の誓約などの事情を主張します。

起訴までに示談が成立していなかったら、第一審公判までに示談成立を目指す、示談に取り組んできたことを示すなどして、有利な情状を裁判官に伝えます。

示談のほかにも、被告人が反省しており、更生の意欲や可能性が高いことを示す事情を主張して、刑罰の軽減を目指します。

無罪の弁護

刑事事件で起訴されたとしても、無実の場合もあるでしょう。

弁護士は、アリバイ証人の存在や、検察官の立証が失敗していることを主張して、無罪を目指します。

起訴されたら示談はどうなる?

示談は起訴される前がベスト

起訴されるまでに示談をすることは、大きなメリットがあります。示談をして被害者対応をすることで、不起訴処分となる可能性を高めることができます。

示談により被害弁償や慰謝料を支払い、被害感情がおさまったと認められると、検察官は起訴猶予とすることがあります。捜査が開始されてから、できるだけ早い段階で被害者との示談を進め、不起訴を獲得することを目指しましょう。

不起訴処分となれば、刑事裁判を受けることはありません。そのため、前科がつくことはなくなります。前科は、刑事裁判を受け、有罪判決となり、それが確定したときにつくものです。刑事裁判を回避することができれば、前科を回避することができます。検察官が処分を決める前に、示談を行うことが大切です。

なお、勾留を受けていない段階では、国選弁護人を付けることができません。そのため、逮捕・勾留される前に示談したい場合は、私選弁護人に任せるのが通常です。

関連記事

起訴された後も示談は継続すべき

「起訴されたら裁判は避けられないし、示談をしても無駄」と考える人がいます。しかし、起訴されたからといって、示談をしないというのは危険な考え方です。

起訴後は、裁判に向けての準備を行うことになります。裁判で執行猶予を獲得するために、起訴後でも示談を進めることはとても重要です。

示談ができなかったために実刑判決となってしまう可能性もあるのです。

証拠調べ手続きまでに示談が成立しなかったとしても、その進捗を報告書にして証拠提出することが考えられます。

結審した後に示談が成立した場合でも、弁護人は弁論再開を求め、示談ができたことを示す証拠を裁判所に提出します。少しでも執行猶予獲得に向けた活動ができる以上、起訴された後でも示談をする意味は大きいといえます。被害者が被害回復した事実を裁判所に示すことは、判決の判断材料になりえます。

起訴後の示談で注意すべき点とは?

起訴後の示談で注意すべきことは、「誠実で、より丁寧な被害者対応をすること」につきます。起訴後での示談は、事件発生からすでに数か月が経過している可能性があります。

時間がたてばたつほど、被害者はもう事件のことを忘れたい、加害者とかかわりたくないと考えていることが予想されます。示談をするタイミングが遅れてしまったことを丁寧に説明するなど、被害者の心情に配慮した示談を心がけることが大切です。

また、もう一つ大切なことは、「裁判の進行状況を意識した示談を行うこと」です。示談を裁判に反映させるためには、裁判が完全に終わるまでに行う必要があります。裁判の期日は容易に変更することはできないため、予め決められた期日とその進行具合を意識して示談を進めるようにします。

刑事事件の起訴の不安はアトムにご相談を

最後にひとこと

起訴されたら、起訴状が届き、刑事裁判において「被告人」として、審理を受けることになります。

ただし、起訴されたら約99%は有罪になっています。

刑事事件の起訴を回避したい場合、刑罰を争いたい場合は、弁護士に早めに相談してください。

相談のタイミングが早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がります。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

万引き(不起訴処分)

スーパーで衣料品数点を万引き。店員に声をかけられて逃走したが、通行人に取り押さえられ、警察に通報された。窃盗の事案。

弁護活動の成果

被害弁償を尽くすと同時に、窃盗癖専門のクリニックで治療すること約束。前科・前歴があったが、不起訴処分となった。

痴漢(不起訴処分)

電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。

もっと多くの解決事例を確認したい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生に相談したおかげで日々の不安もなくなりました。

(抜粋)先生この度はありがとうございました。分からないことだらけで、不安だけがつのる毎日だったのでお会いして今後のことをご相談させていただいたことで不安がなくなりました。もっと早く相談しておけばよかったと思うこともありますが、今回のことを教訓として、今後の生活を送っていこうと思います。末筆ながら、先生ならびにアトム法律事務所の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。

親身に話を聞いて頂けて、安心することができました。

親身に話を聞いて頂き、ありがとうございます。不安を楽に思っていた事が解決され、安心できる事ができました。ありがとうございます。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

刑事事件で起訴されたらどうなる?24時間相談ご予約受付中

刑事事件の被疑者となってしまったらどうすればよいのか。

それは、一言でいうと、「できるだけ早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、サポートを受ける」ということです。

前科を回避するためには、不起訴処分を獲得しなければなりません。弁護士は、被害者との示談交渉や検察官・裁判官への働きかけにより、被疑者となってしまった方が一日も早く日常生活を取り戻せるようサポートします。

また、起訴後の刑事裁判における執行猶予付き判決や早期の身柄解放を目指すには、刑事事件の経験を持った弁護士の力が欠かせません。

ご自身やご家族が起訴された・起訴されそうなときには、迷わず弁護士までお問い合わせください。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします。まずは24時間365日つながる相談予約受付窓口にお気軽にお問い合わせください。