2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

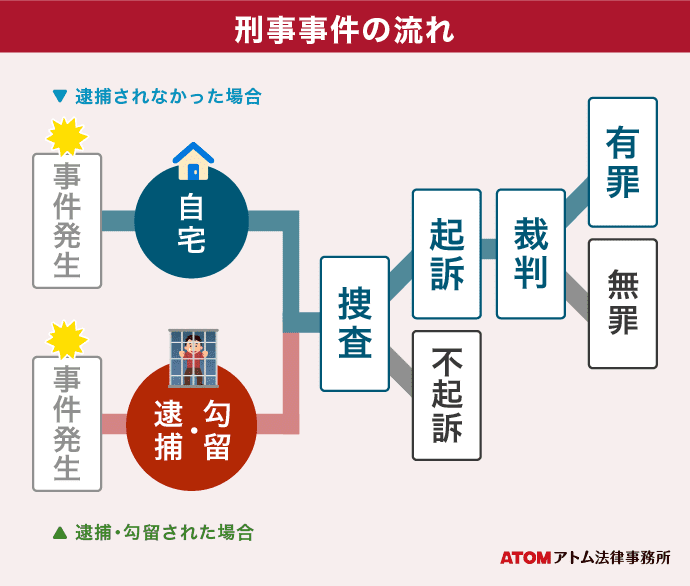

刑事事件の裁判は、警察・検察による捜査・逮捕、検察官による起訴、裁判所での審理を経て、最終的な判決が下されるという流れで進みます。

初めて刑事事件の裁判を受ける方は、刑事裁判がどのような流れで進むのか、何をすればよいのかと不安に思うことでしょう。

この記事では、そういった方に向けて刑事裁判の基礎知識、刑事裁判の具体的な流れ、刑事裁判において弁護士が果たす役割についてわかりやすく解説します。

刑事事件の裁判のしくみ

刑事事件の裁判とは、検察官が起訴した事件について、裁判所が有罪か無罪かの判断をし、有罪の場合はその量刑を定める手続きをいいます。

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事事件の裁判を請求する手続きです。

刑事裁判の流れに入る前に、刑事裁判の基礎について説明します。

刑事裁判の種類|略式裁判と公開裁判

刑事事件の裁判には、略式裁判(略式手続き)と公開裁判の2種類があります。

略式裁判は、一定の軽微な犯罪について、公開の裁判をせず書面手続で審理を終了するという簡易的な手続きです。

公開裁判はいわゆるテレビドラマで見るような法廷に行き、一般の人に公開された裁判で判決を受けるものです。公開の法廷で行われる審理のことを、公判と呼びます。

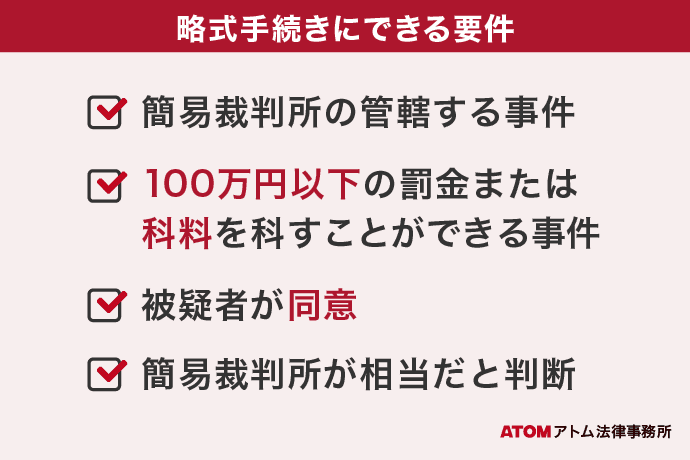

略式裁判になるのはどんな事件?

略式裁判(略式手続き)にできる要件は、簡易裁判所の管轄に該当する軽微な事件であること、刑罰が100万円以下の罰金または科料相当であること、被疑者が同意していること、そして簡易裁判所が相当だと判断したことの4つです。

略式裁判は、簡略な手続で刑罰を科すことになるため、本人の同意が必要です。検察官から略式請書という書類にサインを求められ、これを拒否した場合には公開の裁判を受けることになります。

なお、被害者が加害者に賠償金を求める裁判などは、刑事裁判ではなく民事裁判となり区別されます。

刑事裁判の判決の種類は?

刑事事件の裁判で下される判決は、主に「無罪判決」「有罪判決」の2種類です。

無罪判決は、被告人が犯罪を行っていないと認められた場合や、検察側の証拠が十分でない場合に下される判決です。この場合、被告人には一切の刑罰が科されず、刑事責任を免れることになります。

有罪判決は、被告人が罪を犯したと認められた場合に言い渡される判決で、どのような刑を科すかも併せて決定されます。有罪判決が確定してはじめて前科がつくことになります。

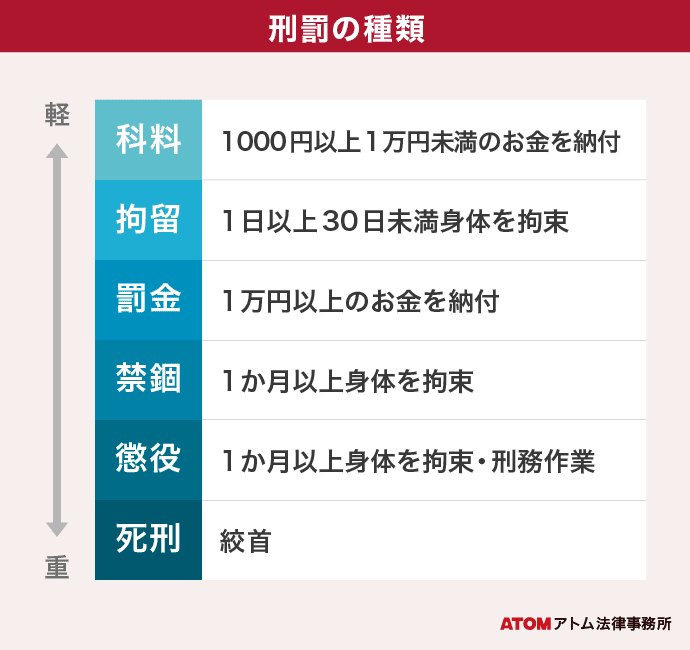

刑事裁判で言い渡される刑には、科料、拘留、罰金、拘禁刑、死刑の5種類があります。

有罪判決は、さらに以下の2種類に分けることができます。

- 実刑判決:刑の執行を猶予せず、直ちに刑罰を科す判決。拘禁刑が科された場合、被告人は刑務所に収監される。

- 執行猶予付き判決:情状により、一定の期間、刑の執行を猶予する判決。

執行猶予がつく場合、判決は「被告人を拘禁刑2年に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」というような形になります。

これは、2年間の拘禁刑を言い渡しつつ、3年間の猶予期間を設け、その期間は刑務所に入らなくてよいという意味です。

この期間内に再犯などをしなければ、そのまま刑は消滅します。しかし、執行猶予中に犯罪を犯すと、執行猶予が取り消されて刑が執行される可能性があります。

どのような場合に執行猶予がつくのかについては、『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』をご覧ください。

刑事裁判の登場人物は?

刑事裁判に登場する主な人物は、「被告人」「検察官」「弁護人」「裁判官」の4人です。

被告人は、犯罪の疑いをかけられ、起訴された人のことです。「被疑者」が起訴されると「被告人」となります。裁判では、自分の言い分を述べたり、黙秘したりする権利があります。

検察官は、警察から送致された事件を捜査して起訴・不起訴を決定する役割を持つほか、裁判では証拠を提出したり尋問を行って被告人の罪を追及します。誤解されやすいですが、刑事裁判を起こすのは刑事事件の被害者ではなく、「公益の代表者」としての検察官です。

弁護人は、被告人の権利を守り、その利益のために活動します。裁判では検察官の主張に反論したり、被告人に有利な証拠を提出したりします。

裁判官は、検察側・弁護側の主張や提出された証拠を検討し、最終的に有罪・無罪の判断と量刑を決定します。裁判官の人数は事件の重大性や複雑さによって異なり、通常の第一審では1人の裁判官が担当しますが、重大または複雑な事件では3人の裁判官による合議体で審理を行います。

刑事裁判はどの裁判所でする?

刑事事件の裁判所は、「犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による」(刑事訴訟法第2条1項)とされています。

もっとも、実際には被害届が出された警察署や事件が起こった地域の警察が捜査を行い、その地域を管轄する裁判所で裁判が行われることが多く、被告人の居住地の管轄の裁判所になることは例外的です。

そのため、遠隔地での事件では、被告人は裁判のために遠方の裁判所に行かなければいけないことがあるのです。

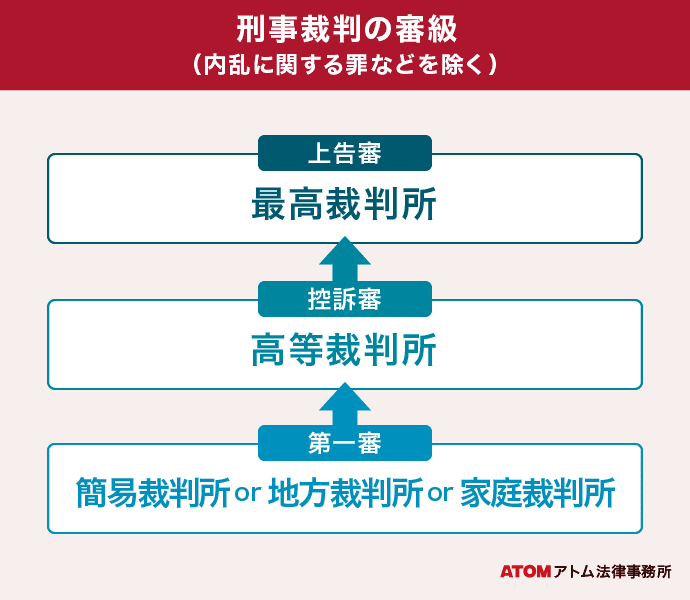

第一審は地方裁判所?簡易裁判所?

刑事裁判の第一審は、地方裁判所または簡易裁判所で開かれます。

簡易裁判所が扱える事件には一定の要件があり、以下のようなケースでは、簡易裁判所において裁判がなされる可能性があります。

- 刑罰の種類が罰金以下の刑(罰金・科料・拘留)となっている罪である

- 罰金刑を科すことのできる罪である

簡易裁判所で科すことができるのは基本的に罰金刑ですが、窃盗罪や横領罪など特定の罪についてのみ3年以下の拘禁刑を科すことが可能です。

そのため、3年を超える拘禁刑を科す必要があると判断された場合には、地方裁判所に事件が移送されます。

参考

裁判員裁判とは?

裁判員裁判とは、一般市民から選ばれた裁判員が裁判官と共に刑事裁判に参加する制度で、刑事裁判に一般市民の社会経験や知識を反映させることを目的として、2009年につくられました。

この制度の対象となる事件は、主に死刑または無期拘禁刑に当たる罪の事件、そして故意の行為により人が亡くなった事件です。

裁判員の候補者は衆議院選挙の有権者の中からくじで選出され、候補者の中から1つの事件につき6名が参加します。選ばれた裁判員は、3名の裁判官と共に審理を行い、被告人の有罪・無罪の判断や刑の重さを決定します。

関連記事

【コラム】刑事事件の起訴率と有罪率

刑事事件が裁判となったら、ほぼ確実に有罪になると考えてよいでしょう。

令和4年司法統計(裁判所HP)によれば、刑事事件の通常第一審で判断された事件のうち、有罪判決を受けたものが40,794件であるのに対し、無罪判決を受けた事件はわずか66件しかありません。計算すると、有罪率はおよそ99.84%となっています。

しかし、これは犯罪で捕まった人の99%以上が有罪になっているという意味ではありません。

検察官は無実の人を有罪としないために、確実に罪があると判断でき、罰を科すべきと思った場合にのみ起訴をします。そのため、検察に送致されても裁判が開かれずに不起訴処分となって終了する事件は相当数あります。

令和5年版 犯罪白書を見ると、検察官が扱った事件全体のうち、公開裁判と略式裁判を合わせた起訴率はおよそ30.5%に留まっています。

検察官が下した処分内容と各人数(令和4年)

| 処分内容 | 人数 |

|---|---|

| 公判請求 | 69,066人(9.3%) |

| 略式命令請求 | 158,531人(21.3%) |

| 起訴猶予 | 419,846人(56.4%) |

| その他の不起訴 | 59,246人(8.0%) |

| 家庭裁判所送致 | 38,377人(5.2%) |

| 計 | 745,066人 |

※令和5年度犯罪白書より作成

※家庭裁判所送致となっているものは少年事件。未成年者が犯した犯罪については、20歳以上の者が対象の刑事手続きと異なる少年審判の手続に付される。少年が逮捕されて少年審判を受けるまでの流れは『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説』の記事へ。

関連記事

・「刑事事件の有罪率99.9%」はホント!?裁判にならない不起訴処分とは?

刑事裁判の流れ①逮捕~裁判開始まで

犯罪が発生してから裁判が始まるまでの流れを見てみます。

(1)捜査・逮捕

捜査機関は、通報や被害届で犯罪を認識すると、必要に応じて捜査を開始します。

被疑者を逮捕して身柄を拘束する場合を「身柄事件」といいます。逮捕された被疑者は警察官の取調べを受け、逮捕後48時間以内に検察官に送致されます。

送致後、検察官は24時間以内に裁判官に勾留を請求するか判断します。勾留が認められると、最長20日間、被疑者の身柄を拘束することができます。

一方、逮捕せずに捜査を進める場合を「在宅事件」といいます。在宅事件の場合、被疑者は通常の生活を送りながら、警察の呼び出しに応じて任意の取り調べを受けます。在宅事件も、捜査終了後に検察官に送致されます。これを書類送検といいます。

逮捕や勾留、釈放について詳しく知りたい方は、『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』をご覧ください。

(2)起訴

送致を受けた検察官は、被疑者を起訴するか否かの判断を行います。

身柄事件の起訴

身柄事件の場合、検察官は勾留期限までに起訴の判断をしなければなりません。起訴しない場合、被疑者はただちに釈放されます。

起訴後は被告人勾留として引き続き拘束されますが、保釈が認められれば釈放されます。保釈とは、保釈請求を裁判所にした上で、裁判官が許可した場合に保釈金を支払って釈放されるという手続きです。

関連記事

・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

在宅事件の起訴

在宅事件の場合は、身柄事件のような起訴の期限がありません。送致のあと、何度か検察庁に呼び出されて検察官による取り調べを受けることになるでしょう。

在宅事件で起訴が決まると、起訴状が自宅に届きます。起訴状には起訴された事実の内容などが記載されているでしょう。

また、起訴状と一緒に刑事裁判をするときに弁護士を私選でつけるのか国選でつけるのかについての回答用紙がついていますので、期限までに裁判所に送る必要があります。

関連記事

・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

(3)公判前整理手続

公判前整理手続は、公判を行う前に争点や証拠を整理して、公判を円滑に行うためになされる手続です。

公判前整理手続はすべての事件で行われるわけではなく、裁判員裁判の場合や、公判審理を計画的に行うために必要があるとき、弁護士や検察官の意見を聞いて、裁判所が認めた事件の場合に行われます。

公判前整理手続では、検察官から証明する予定の事実が何なのか、その立証のためにどのような証拠が出される予定なのか、弁護士がどのような事実を証明しようとしてどのような主張を出す予定なのかなどを示し、裁判所がその内容を踏まえて公判審理の日程をどうするかなどを決定します。

刑事裁判の流れ②公判手続き

ここからは、実際の公判手続きの流れ、つまり多くの人が「刑事事件の裁判」としてイメージしているであろう手続きの説明になります。なお、公判手続きは公開で行われることが大原則ですので、裁判所へ行けばどなたでも自由に裁判を傍聴することが可能です。

略式裁判の流れは、『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』をご確認ください。

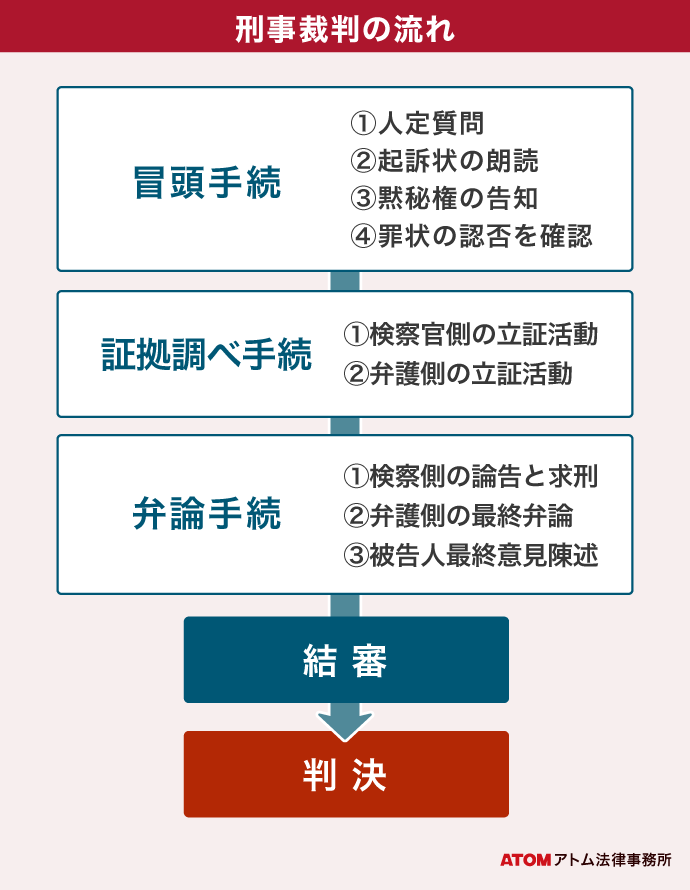

(1)冒頭手続

刑事裁判の初公判は、起訴された日から1~2か月後に行われることが多いです。

冒頭手続の流れ

- 人定質問:被告人に住居・氏名・生年月日を尋ね、本人確認

- 起訴状朗読:裁判で処罰を求める犯罪事実の内容等を朗読

- 黙秘権告知:黙秘権があることの説明

- 罪状認否:起訴状の内容について認めるかどうかの意見

冒頭手続は、裁判の中で最初に行われる手続です。冒頭手続では、まず裁判官から被告人の氏名や生年月日等を確認する人定質問があり、その後検察官が起訴状を朗読します。

裁判官は、裁判をするまで証拠を見ることはなく、起訴状のみを見て裁判に臨みます。

そのため、裁判官は目の前の被告人が本当に被告人で間違いがないのか確認するために人定質問を行うのです。その中で、住所以外本籍も尋ねられるため、裁判に臨む前には起訴状記載の本籍も覚える必要があります。

人定質問と起訴状の読み上げが終わったら、被告人には黙秘権があることを裁判官から告げられます。

それを踏まえた上で被告人と弁護士は起訴状の内容に対する意見を裁判官から求められます。これを罪状認否といいます。

罪状認否の段階では、「私がやりました」「私はやっていません」「故意ではありませんでした」という程度の大まかな発言に留まり、詳細な言い分は被告人質問の段階で述べることになります。

(2)証拠調べ手続

冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に入り、検察官と弁護側の双方が事件についての立証活動を行います。

証拠調べ手続では、まず検察官が証拠によって証明すべき事実を話す冒頭陳述がなされるでしょう。

裁判官は公平な裁判を実現するため、裁判上で提出された証拠のみで審理をします。裁判外の情報や先入観が審理に影響することを防ぐため、裁判官は事前に証拠などの事件情報に触れることはできず、裁判が始まった際には起訴状の内容しか事件を知りません。

そのため、事件の概要と検察官が証明しようとしている事実を裁判官が把握するために、冒頭陳述が行われます。

そして、検察官による立証活動が行われ、証拠である文書や証拠物を示したり、ときには証人尋問がなされるでしょう。検察官の立証活動が先に行われるのは、罪があると主張する方がまず立証活動をすることが原則だからです。

対して、弁護側も証拠である文書を出し、証人尋問や被告人質問をして立証活動を尽くします。

なお、証拠調べでは検察官や弁護士の提出したすべての証拠が取り調べられるわけではなく、取り調べるべき証拠として採用されるかどうかは双方の意見を聞いたうえで裁判所により決められます。

裁判の証拠と証拠調べの方法

| 証拠 | 例 | 証拠調べの方法 |

|---|---|---|

| 物証 | 凶器、防犯カメラの映像 など | 展示 |

| 書証 | 供述調書、診断書 など | 読み上げ・概要の説明 |

| 人証 | 目撃者、被害者、被告人の家族 など | 口頭による証人尋問 |

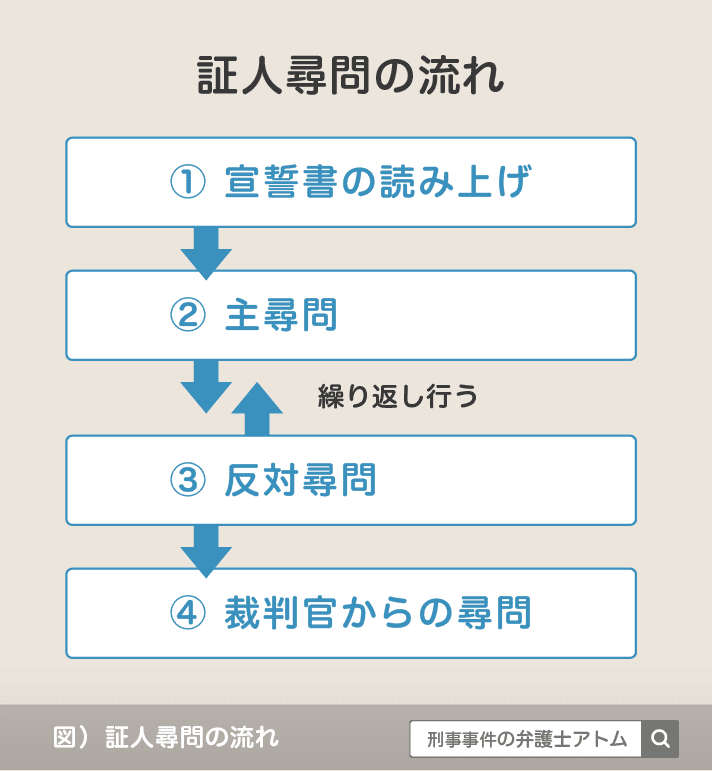

証人尋問の流れ

証人尋問では、目撃者だけでなく、被告人の家族など被告人の今後の更生を示し量刑を有利にするための情状証人を出すこともあります。

証人尋問が行われる場合、まず最初に証人は宣誓をさせられます。宣誓では、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない旨を誓います。

その後、検察官や弁護士がそれぞれ質問し、最後に裁判官からの質問がなされるのです。

宣誓した証人が自分の記憶と異なる陳述をした場合、偽証罪に抵触して処罰されるおそれがあります。しかし、証人本人が真実だと思って陳述した内容が結果的に事実と異なっていたとしても、偽証罪に抵触することはありません。

一方、被告人質問では証人とは違って宣誓はさせられず、自分の記憶と異なる陳述をしたとしても偽証罪には抵触しません。なぜならば、刑罰を科せられるかもしれない立場にある被告人は自分にとって有利な内容を陳述する可能性が高く、保身のために嘘をついたとしても仕方が無いと考えられているためです。

(3)弁論手続き

証拠調べが終わった後に、検察官と弁護士が今までの証拠からまとめの主張を行います。

まず検察官が論告として被告人の罪の内容などを話し、被告人に妥当と思う刑罰の求刑をします。その後、弁護士が最終弁論を行い、被告にはどのような事情があり、刑罰をどうしてほしいかについての主張がなされるのです。

検察官は被告人を罪に問う立場のため、執行猶予相当な事件や減刑相当な事件であっても法定刑の範囲内で求刑を行うでしょう。

これに対して、弁護士は最終弁論において事実に争いがあればそれを主張し、また有利な事情があればそれを指摘して、最終的に具体的に執行猶予や罰金を求めることもあれば、「寛大な処分」を求めることもあります。

最後に、被告人の最終陳述が行われ、被告人が意見を述べることができます。

これをもって、すべての審理が終了します(結審)。

(4)判決

裁判が結審した後、判決が行われます。判決は、結審された日から1~2週間後に改めて期日を設けて言い渡されることもありますし、事件によっては結審されたその後すぐになされます。

判決では被告人が証言台に立ち、裁判官が判決内容を朗読します。読み上げられる内容は、主文(有罪か無罪か、有罪の場合は量刑)およびそのように判断した理由です。

(5)控訴・上告

日本の司法制度は三審制をとっており、第一審の判決に不服があれば、高等裁判所に控訴をすることが可能です。また、控訴審(高等裁判所)の判決にも不服があれば、最高裁判所に上告をすることができます。

控訴・上告の期限は、判決が宣告された日の翌日を1日目として、14日間です。この期間内に申し立てがなければ、判決が確定します。

控訴の流れや期間についてはこちらの記事で解説しています。刑事と民事における控訴の違いまで詳しく解説しているので併せてご覧ください。

刑事事件の裁判における弁護士の活動

刑事事件の裁判における弁護士の役割とは?

刑事事件の裁判における弁護士の役割は、被告人の利益を守り、公正な裁判を実現することです。

検察官と被告人は対等な立場であるのが前提ですが、法の専門家である検察官と一般の被告人では力の差が大きいため、弁護士の存在が不可欠です。

弁護士による弁護活動が十分に行われることで、初めて公平な裁判が成立します。そのため、どのような事件でも例外なく弁護士が全力で弁護活動を行うことが求められています。

弁護士が具体的にどのような弁護活動を行うのか、以下で実例を交えながら説明します。

(1)被害者と示談してより軽い処分を目指す

刑事事件の裁判に向けて、被害者のいる事件では示談をすることで、見込まれる処罰よりも軽い処分を目指します。

例えば、略式裁判による罰金刑が見込まれる事件では不起訴処分、公判請求が見込まれるような事件では略式裁判による罰金刑、実刑が見込まれるような事件では執行猶予付き判決を目指すこととなるでしょう。

被害者と示談がされたとなれば、検察官や裁判官も被害者との間で当事者間の解決がされているということであまり重い処分をする必要がないのではと考える可能性があります。

そのため、刑事事件の裁判において示談をすることは重要であり、そのために弁護士による示談交渉が必要となるのです。

刑事事件で示談すべき理由や、示談金の相場について詳しく知りたい方は『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』をご覧ください。

事例①盗撮事件が示談で不起訴になったケース

以下は、アトム法律事務所が過去に解決した盗撮の事例です。本事案では、弁護士を通して盗撮の被害者と示談を結び、不起訴処分となって事件は終了しました。

迷惑防止条例(不起訴処分)

デパートのエスカレーターで、女子高校生をスマホで盗撮。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

(2)起訴後勾留からの保釈手続き

起訴後の勾留は、保釈手続をすることによって釈放されることができます。保釈がなされれば、被告人は判決を受けるまでの間自宅で生活することが可能です。保釈をするためには、弁護士が裁判所に対して保釈請求手続をする必要があります。

保釈請求のために、弁護士は保釈請求書を作成することのほか、保釈保証金の準備のための被告人のご家族との調整、保釈の際の身元保証人や制限住居の準備のための被告人のご家族とのすり合わせなどを行います。保釈手続がされるタイミングとしては起訴後が一番多く、その他示談された後や第一審後などもあります。

事例②未成年淫行・児童ポルノで逮捕されたが保釈が認められたケース

以下の事例では、起訴後に弁護士が保釈申請を行い、早期の身柄解放が実現しました。

青少年育成条例違反(保釈認容)

18歳未満の少女と性交し、児童の様子を撮影するなどした。青少年育成条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。

弁護活動の成果

起訴後保釈が認容され、早期釈放が叶った。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年,執行猶予4年

(3)刑事裁判にむけての裁判資料の作成

弁護士は刑事裁判に向けて裁判資料の作成を行います。

刑事裁判において、事実を認めている事件では被告人の謝罪や反省を示す書面を準備したり被害者への対応を示す報告書の作成などを行うのです。事実を認めていない事件では、その事実が存在しないことを示すための書面などを作成します。

刑事裁判では検察官側の書面とは別に、弁護士側が出した書面での証拠の取り調べも行うことができます。

捜査中には存在しなかった出来事や捜査外で行われた活動を端的に示すための書面を出すことで被告人の主張を示すことができるのです。

その際、後の被告人質問との兼ね合いを考えながら作成することになります。

事例③窃盗症の通院記録などを提出し、再度の執行猶予となったケース

以下の窃盗の事例では、裁判の資料として窃盗症の治療記録を提出したことで、執行猶予中の再犯にも関わらず再度の執行猶予を獲得することができました。

繰り返される万引きや性犯罪の裏には、窃盗症や性嗜好障害といった病気が隠れているケースがあります。そういった場合、専門機関で治療を受けていることが再犯防止への取り組みとして評価され、裁判で有利に働くことがあります。

窃盗罪(執行猶予付き判決)

スーパーで刺身など、十数点の食品(数千円相当)を万引きした。なお、依頼者は窃盗で執行猶予中の身であった。

弁護活動の成果

保釈が認容されて、早期釈放が叶った。裁判の場では、窃盗症治療の通院記録などを証拠として提出。そのほか情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役1年,執行猶予4年

(4)証人の確保、尋問練習

裁判の準備として、弁護士は法廷で証言をしてくれる証人を確保したり、証人尋問や被告人質問の練習を行ったりします。

刑事事件の裁判では法廷上での証言も証拠として扱われ、裁判官の面前での生の証言は影響力があるため、被告人の有利になるために適切な証人を選び尋問や質問の準備を入念にする必要があるのです。

証人として一定の事実を立証するための専門家を呼ぶこともありますが、もっとも一般的なのは被告人のご家族等が被告人の身元を監督すること等を示す情状証人となる場合でしょう。証人も被告人本人も法廷で話すことには慣れていないことが多いので、弁護士との事前の練習を行うことが必要です。

刑事事件の裁判に関する質問

刑事事件の裁判にかかる費用は?

刑事事件の裁判を受けること自体には費用はかかりません。ただし、有罪判決を受けた場合には、裁判官の判断で裁判費用の一部を負担するよう命じられることがあります。

また、刑事事件の裁判で弁護士を私選で頼んだ場合には弁護士費用が発生します。

法律事務所ごとに費用は変わってきますので、初回相談などで確認しておくのがよいでしょう。

また、刑事事件の裁判で発生する弁護士費用の他に、裁判所に行く際にかかる交通費が発生します。

資力の関係で私選で弁護士を雇うことができないという場合には、国で弁護士を付ける国選弁護人制度を用いて費用をかけずに弁護士を付けることが可能です。

関連記事

・刑事裁判の費用|誰が払う?裁判費用の内訳と弁護士費用の相場

刑事裁判にかかる期間はどのくらい?公判は何回?

刑事裁判の期間は、被告人が罪を認めていれば短く、否認していれば長くなる傾向にあります。

被告人が犯罪を全面的に認めている事件(自白事件)の場合、通常は第1回の公判ですべての審理を終え、2回目の公判で判決を言い渡します。

第1回期日は起訴から1~2か月後に行われることが多く、結審から判決までは1~2週間程度かかるのが一般的です。そのため、争いのない事件であれば、起訴から2~3か月程度で裁判が終了するでしょう。

一方、犯罪事実に争いがある事件(否認事件)や複雑な事件は、審理が長期化し、裁判が終わるまで数か月から1年以上かかることもあります。

実際の統計を見てみると、以下の表のとおり否認事件の方が審理期間が長く、開廷回数も多いことが分かります。

| 平均審理期間 | 平均開廷回数 | |

|---|---|---|

| 自白事件 | 3.2か月 | 2.4回 |

| 否認事件 | 11.4か月 | 6.6回 |

※「令和5年 司法統計年報 2刑事編 第19表」より作成

刑事裁判と民事裁判の違いは?

刑事裁判は、被告人の行為が犯罪に該当するかどうかを判断し、適切な刑罰を決定することが目的です。一方で民事裁判は、私人間の権利義務や金銭的な争いを解決することが目的となります。

ひとつの犯罪について、刑事裁判と民事裁判の両方が行われることもあります。

例えば、交通事故があった場合、刑事裁判では検察官が加害者の罪を追及する一方、被害者は民事裁判を起こして加害者に損害賠償を請求することができます。

以下の表で刑事裁判と民事裁判の違いをまとめました。

刑事裁判と民事裁判の違い

| 項目 | 刑事裁判 | 民事裁判 |

|---|---|---|

| 当事者 | 検察官 vs 被告人 | 私人(個人や法人)vs 私人 |

| 目的 | 犯罪の有無を判断し、刑罰を決定 | 私人間の紛争解決 |

| 提起者 | 検察官のみ | 基本的に誰でも可能 |

| 判決の内容 | 有罪・無罪、刑罰の決定 | 権利義務の確定、損害賠償など |

刑事事件で起訴されたら弁護士に相談!

刑事事件で起訴された場合・起訴されそうな場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談することにより、刑事裁判がどのように進むのか、刑事裁判の結果の見込はどうなるのか、弁護士はどのように選べばいいのかなどの刑事裁判にかかわる様々な疑問点を解消することができるでしょう。

一般的に刑事裁判といっても、事件によって裁判で行うことや判決の見込は異なるため、裁判準備のため専門家である弁護士に早い段階で助言をもらうべきです。

また、起訴となるような刑事事件では、多くのケースで刑事裁判において弁護士を付けることが法律的に必須となっています。弁護士が必須ではないケースでも、弁護士の協力なしに刑事裁判を受けることは非常に危険です。

多くの法律事務所が法律相談を受け付けています。依頼前に弁護士との相性を確かめるためにも、まずは初回相談を利用して弁護士と話してみるとよいでしょう。

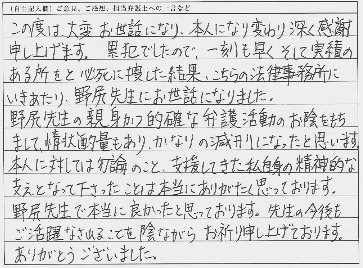

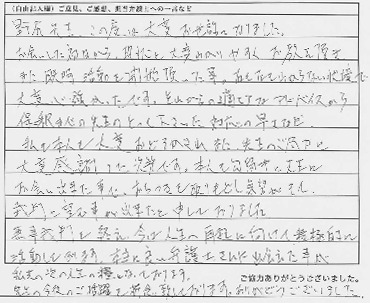

アトムに寄せられた感謝の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

累犯でも先生の親身で的確な弁護でかなりの減刑になりました。

(抜粋)累犯でしたので、一刻も早くそして実績のある所をと必死に捜した結果、こちらの法律事務所にいきあたり、野尻先生にお世話になりました。野尻先生の親身かつ的確な弁護活動のお陰をもちまして、情状酌量もあり、かなりの減刑になったと思います。本人に対しては勿論のこと、支援してきた私自身の精神的な支えとなって下さったことは本当にありがたく思っております。

先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。

(抜粋)お会いした初回から、状況を大変わかりやすくお教え頂き、また、即時活動を開始頂いた事、右も左もわからない状況大変心強かったです。それからの適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。無事裁判を終え、今は人生の再起に向けて積極的に活動しております。本当に良い弁護士さんに出会えたことが私共の次の人生の糧となっております。