2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 高校生の息子、娘が捕まってしまった!

- 未成年は少年法適用だから前科はつかない?

- 家庭裁判所って?少年院って?

意外と法律の詳細は分からないですよね。この記事では、高校生が逮捕されてしまった場合、前科はついてしまうのか、退学になってしまうのか、どのような刑事処分があるのか、処分の種類などについて詳しく解説していきます。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

高校生は前科がついたら退学になる?

一般的に未成年の事件は、捜査機関から家庭裁判所に管轄が移り、少年審判の手続きを始めます。ここで事件が家庭裁判所から検察官送致されてしまうと、前科がつき退学となってしまう可能性があります。

高校生の退学処分は高校の校則できまる

高校生の場合、退学処分されるか否かは、個別の事情によって左右されますが、学校側の裁量に委ねられます。公立高校において退学は、各自治体の定める基準により、重大な犯罪行為や少年院送致になるような事件だけに限られているというのが一般的です。

しかし、私立高校において退学は、その退学基準を各校で定めることができます。よって各校で退学処分の基準が違います。私立高校で退学処分になる可能性のあるものを以下に挙げます。

- 傷害・暴行

- わいせつ事件

- 度重なる窃盗

- 器物破損

- 染髪や喫煙への注意を守らない

- 違法薬物の使用

自分が通っている高校の校則や問題行為があった場合、処分の重さはどのくらいなのか、しっかりと把握しておくことが賢明だと思います。

また、逮捕された場合、基本的に警察から学校へ連絡はいかず、親元へ行くのが通常ですが、重大な事件の場合、警察から学校への連絡や家庭裁判所から学校への照会をします。

そのため、初期の段階で警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要であり、その時に弁護士が非常に役立ちます。

逮捕されても退学になるとは限らない

学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生に懲戒を加えることができる」と規定しています。

つまり、教育上必要と判断した場合のみ退学処分は下せるということです。逮捕されたことそのものが退学に繋がるとは限りません。私立高校の方が公立高校よりも運営上の自由度が高く、処分の裁量が学校によって変わるので、退学のハードルは下がります。

公立高校だとしても、懲戒処分である退学処分を下す場合ももちろんあります。学校教育法施行規則26条3項は以下の者を退学処分にできると定めています。

- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

- 正当な理由なくして出席常でない者

- 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本文に反した者

その最終決定権を持っているのは「校長」です。学校の風紀を保ち、教育目的を達成するために必要な手段として、退学処分の決定権を校長が持っているのです。

逮捕されたら絶対に退学になるという因果関係はありませんが、逮捕された場合、勾留されるか、少年鑑別所に移送されるかの措置を取られることになります。

勾留の場合には少年は原則10日間、最大20日間の留置場生活を送ることになります。長い時間身柄が拘束されてしまうと、その分学校生活への復帰が大変になるので、弁護士に依頼して迅速に解決することをおススメします。

前科とは?未成年の高校生でも前科がつく?

前科とは、刑事裁判において有罪判決が確定することです。

前科とは懲役刑や罰金刑が裁判で確定すること

通常、刑事事件において逮捕されてから刑が確定するまでは、一度留置場や拘置所で身柄を拘束され、捜査機関の取調べを受けたうえで検察が起訴するか否かを決定する、という流れになります。

また、逮捕されないで起訴される場合があります。それを在宅起訴といいます。「どういうこと?」となりますよね。逮捕されない場合とは、逃亡・証拠隠滅の恐れがないことが条件となります。

起訴されてしまった加害者は、ほぼ確実に有罪判決が下され、前科がついてしまいます。具体的には、最低一か月は収監される懲役刑、1万円以上の支払いを命じられる罰金刑などが前科にあたります。

ただ、少年法が適用される高校生は成人の場合と流れが変わってきます。未成年に前科が付く場合は、家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる(検察官送致、いわゆる逆送)ときだけです。

なお、2022年4月の改正少年法では原則「逆送」とする事件の対象も拡大され、18歳、19歳の少年(「特定少年」)が犯した法定刑が1年以上の懲役である犯罪(強盗や強制性交(現不同意性交)など)も原則逆送されることになりました。

この改正により、逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に扱われ、17歳以下とは異なる手続きがなされます。

他の保護処分である、保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致や都道府県知事または児童相談所所長送致の処分は全て前科がつきません。詳しい理由は後述しますが、一言で説明すると少年法は、「目的を処罰とせず、少年の健全育成に置いているから」です。

未成年は少年法が適用されるので通常は前科がつかない

20歳未満の未成年は、刑事事件を起こすと少年法が適用されます。少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」(少年法第1条)ことを目的にしています。

少年法の立法趣旨は、「人格形成途上にある若年者の犯罪は、本人の資質と家庭等の環境の影響が大きいことから、再犯防止においては、刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切である」というのが根底にあります。つまり、未成年を刑罰に科すことは少年法の目的にそぐわないのです。

ただ、家庭裁判所は犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)のうち、死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件について、調査・審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が妥当だと考えた場合のみ検察官送致を決定します。

そして家庭裁判所から事件送致を受け取った検察官は、例外を除いて起訴しなければならないとされています。日本の刑事事件において、検察が起訴した裁判は有罪率が約99%ですから、そうなってしまった場合、前科がついてしまう恐れはかなり高いでしょう。

未成年の場合は家庭裁判所の審判で保護処分が決まるのが基本

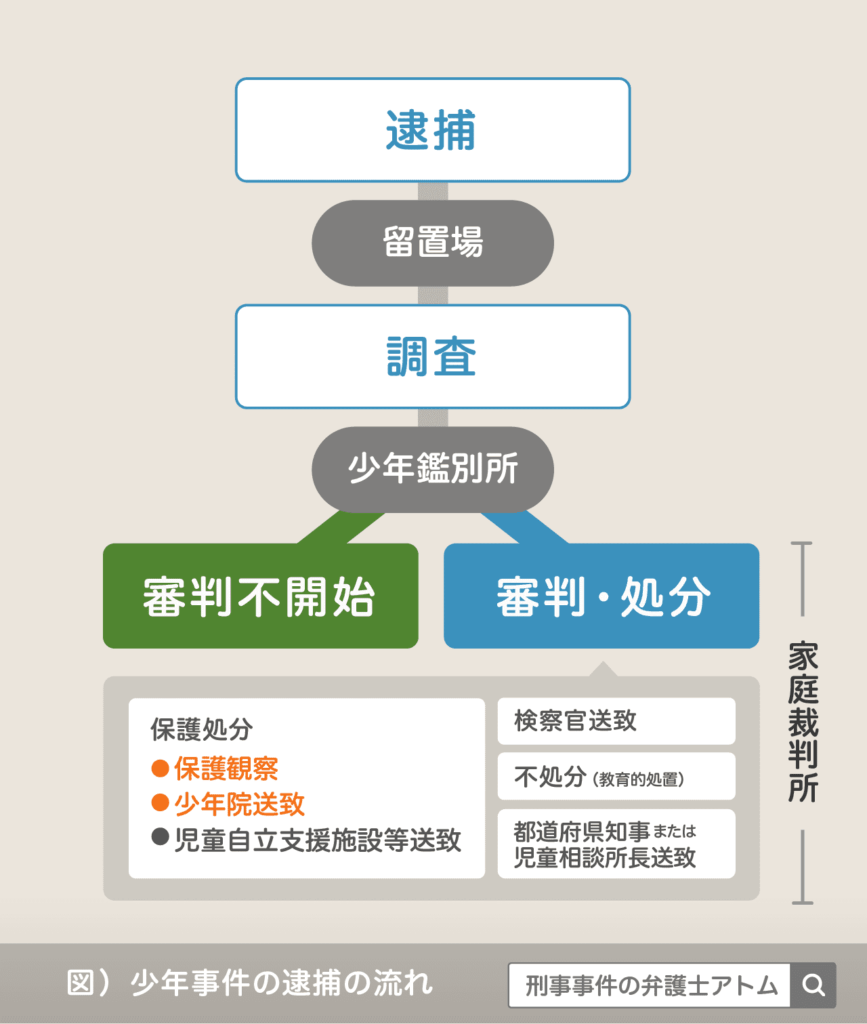

未成年である時、逮捕後は少年鑑別所に行く場合、警察の留置場に10日~20日勾留されてから少年鑑別所に行く場合の2通りがあります。前者の場合、証拠が明らかであったり、捜査の必要性があまり高くない事件だったりするときが当てはまります。

逆に後者は、強制捜査の必要性が高かったり、比較的重い事件だったりするときが当てはまります。留置場に勾留されたとしても、その後少年鑑別所に移送されます。少年鑑別所に移送された後は、家庭裁判所の審判の必要があるのかを待ちます。

そして、審判の必要があると判断されれば少年審判が行われ、必要がないと判断されれば審判不開始となります。審判不開始となった場合は即釈放されます。家庭裁判所で少年審判が開かれる場合、処分として大きく4つに分かれます。

- 保護処分(保護観察、少年院送致、児童支援施設等送致)

- 検察官送致

- 不処分

- 都道府県知事または児童相談所長送致

保護処分

保護処分は上記の通り3つあります。

1つ目の保護観察処分とは、社会の中で保護観察所の指導・監督を受けながら更生を図る処分のことを言います。ひと月に数回保護司と面会し、近況を報告した上で保護司から指導を受けていく処分です。

2つ目の少年院送致とは、再非行の恐れが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせることを言います。規則正しい生活習慣・教科教育・職業指導など全般的な指導を行う処分です。

3つ目の児童自立支援施設等送致は、大きくは少年院送致とは変わりませんが、2つ違うところがあります。1つは、比較的低年齢(中学生相当)の児童が中心であること、もう1つは、家庭環境等に問題がある児童が中心であることです。

検察官送致

検察官送致とは、犯行時14歳以上の少年について、非行歴・性格・事件の内容等から、保護処分よりも刑事裁判によって処罰されるのが相当と判断された場合に検察官に送致される手続きのことを言います。

なお、少年が故意に被害者を死亡させ、16歳以上だった場合、原則として事件は検察官に送致されます。(原則検送制度)

さらに、改正少年法では、18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件についても検察官送致されると定められています。例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪(現不同意性交等罪)、強盗罪、組織的詐欺罪などが新たに原則逆送対象事件となります。

不処分

不処分とは、調査・審判での様々な教育的働きかけによって、少年に再非行の恐れがないと認められた場合、少年を処分しないと決定することです。従って、少年事件の手続きは終わり、即釈放されます。

都道府県知事または児童相談所長送致

都道府県知事または児童相談所長送致とは、少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが相当であると認められた場合、知事又は児童相談所長に事件を送致することです。

児童相談所とは、18歳未満である児童の相談に応じ、児童福祉司による指導、児童福祉施設への入所や里親への委託等の措置を行う都道府県の機関のことです。

令和元年の少年保護事件の処理状況は、審判不開始50,0%、保護処分30,4%、検察官送致2,0%、不処分17,2%、知事または児童相談所長送致0.4%となっています。

最終的な決定は審判不開始が最も多く、次いで保護処分が続いています。つまり、犯罪を犯し処分が下る場合、未成年は保護処分となる可能性が高いです。

弁護士へ早期相談して高校生の退学を回避

前科が付く可能性、勾留が長引く可能性を少しでも低くするために、弁護士に依頼し、早期解決を目指しましょう!

弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰

高校生が逮捕された場合、成人の刑事手続きとは違う流れで手続きが行われますが、早急に対処すべきという点では同じです。

未成年の犯罪は心のケアがかなり重要だともいわれています。こどもを早期に社会復帰させるために、接見・面会を繰り返し、こどもに寄り添うことがかなり必要になってくるのですが、逮捕後72時間以内に接見・面会できるのは弁護士のみです。

長い間家には帰れないので、逮捕後できるだけ早く家に帰れるよう勾留請求をしないよう弁護活動を始めたり、親のアドバイスを伝えたり、法律的なアドバイスをしたりすることができるのが弁護士です。

付添人として審判不開始や軽い保護処分を目指す

少年事件において、付添人は弁護士でなくても良いと規定されてはいますが、一般的に弁護士が付添人になることがほとんどです。付添人は少年の権利を守っていく役割を担っています。

先にも述べたように、審判不開始や保護処分となることが多くありますが、犯してしまった罪の大きさによっては検察官送致されてしまう可能性も十分にあります。

少年に不利な内容の書面を作らせないようにしたり、少年がうまく主張ができない・表現できないときに代わりに説明したり、少年の生活環境を調整したり、などあらゆる場面で活躍します。弁護士が付添人としてサポートすることでスムーズに審判不開始や保護処分になる可能性が高まります。

少年事件において付添人がすべて付くわけではありません。少年の更生に最も良い処分を家庭裁判所に出してもらえるよう、なるべく早く弁護士をつけることが重要です。

弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに

示談交渉において弁護士は非常に役立ちます。示談交渉では弁護士でなければ話に応じてもらえない、連絡先すら教えてもらえないといったケースが多々あります。

さらに、逮捕されている場合、勾留請求されるまでの最長3日間、被疑者は外部と連絡を取ることができず、面会が可能なのは弁護士のみです。早期釈放の可能性を上げるために弁護士に依頼し示談交渉を進めることは重要です。

ただ、少年事件では、成人と異なり、示談をしたおかげで起訴されずに済むことや執行猶予が付くことに直接結びつきません。

しかし、審判の結果、検察官送致されるか否かの判断に、示談して被害者に賠償をしているかということは影響を与えます。真摯に謝罪し、更生に向けてしっかり取り組んでいることを示す証拠の一つとして、未成年の事件においても示談は有効です。