2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

刑事事件の執行猶予とは、刑の執行が1年から5年の期間、猶予される制度です。

執行猶予が付く可能性があるのは、刑期が3年以下の拘禁刑や50万円以下の罰金になる刑事事件です。

一方、実刑とは猶予期間がなく、判決後、即座に執行される刑罰を指します。執行猶予付き判決以外は、実刑判決です。

執行猶予が付くと、実刑と違い、すぐに刑罰を受けずに済みます。そして、執行猶予期間中、刑事事件を一切おこさなければ、服役や罰金の支払いは不要になります。

しかし、執行猶予期間中に再犯におよぶと、執行猶予が取り消しとなり、前回と今回の刑罰を合算した刑罰を受けるケースが多いです。

この記事では、刑事事件で執行猶予が付く条件、実刑と執行猶予の違い、執行猶予が取消になってしまう条件などを解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

執行猶予とは?懲役の実刑判決との違い

執行猶予とは?

執行猶予とは、有罪判決による刑罰の執行を一定期間猶予される制度のことです(刑法25条)。

しかし、執行猶予中に新たな犯罪を犯したり、以前の未発覚の犯罪(余罪)が表面化したりすると、執行猶予が取り消され、もともとの刑を受けなければならなくなる可能性があります。

執行猶予が付く期間(最大5年)

執行が猶予される期間(執行猶予期間)は、1年から5年の範囲です。

個々の刑事事件で、執行猶予が何年になるかは、裁判官しだいです。

執行猶予が付くとどうなる?

執行猶予が付くと、有罪判決で懲役刑を言い渡されていたとしても、刑務所に入らず、通常の社会生活を送ることができます。

刑事事件を何もおこさず、再犯せずに執行猶予期間を過ごすことができれば、刑が執行される可能性は完全になくなります。

執行猶予付き判決の例(懲役3年・執行猶予5年)

たとえば、刑事事件で「被告人を懲役3年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する」という、執行猶予付き判決が出されたとします。

この場合、5年の執行猶予期間があるので、その間、刑務所ではなく、家で生活できます。

そして執行猶予期間中の5年間、刑事事件を一切おこさずに生活できた場合、裁判官の懲役刑の言渡しの効力は失われます。その結果、懲役3年の刑に服する必要はなくなります。

ただし、執行猶予期間を終え、懲役刑を受けずに済んでも、前科はついてしまいます。前科とは、有罪判決をうけた履歴を指すので、執行猶予つきの懲役判決を受ければ前科になるのです。

懲役3年執行猶予5年の判決がどのような罪で出るのか知りたい方は『 「懲役3年、執行猶予5年」とは?どんな罪で出る判決か』の記事をご覧ください。

執行猶予付き判決と実刑判決の違いは?

執行猶予と実刑の違い(1)

執行猶予と実刑のもっとも重要な違いは、刑の執行までに猶予期間があるかどうかという点です。

執行猶予付き判決以外は、すべて実刑判決です。

実刑判決とは、刑の執行がまったく猶予されず、ただちに刑が執行されるという内容の判決をいいます。

罰金の実刑判決が出された場合は、すぐに罰金を支払う必要があります。懲役の実刑判決が出された場合は、すぐに刑務所に入る必要があります。

なお、実務では、罰金刑に執行猶予が付くことはまれです。そのため、「実刑判決」という言葉は、すぐに刑務所に入ることになる判決という意味で用いられることも多いでしょう。

執行猶予と実刑の違い(2)

有罪判決を受けると、職業の資格制限、海外渡航の制限、選挙権の制限などがあります。

懲役の実刑判決の場合、それらの制限は、服役後、数年間は続きます。

一方、執行猶予付き判決の場合、執行猶予を取り消されることなく、執行猶予期間の満了をむかえられたら、その時点で制限はなくなります。

執行猶予と実刑の違い

| 執行猶予 | 懲役の実刑 | |

|---|---|---|

| 判決 | 有罪 | 有罪 |

| 刑の執行までの猶予期間 | あり | なし |

| 資格制限 | 執行猶予期間の満了まで | 服役後、数年間は続く |

執行猶予は懲役3年以下の事件に限られる?

懲役刑に執行猶予が付く可能性があるのは、刑が「3年以下」の懲役もしくは禁錮、または「50万円以下」の罰金になる刑事事件です。

執行猶予が付く可能性がある刑事事件

- 3年以下の懲役(刑務所に収容され、労務をおこなう刑罰)

- 3年以下の禁錮(刑務所に収容される刑罰)

- 50万円以下の罰金(国にお金を支払う刑罰)

3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金を超える刑罰になってしまうと、執行猶予はつかず、必ず実刑となります。

更生のために実刑を科す必要性や、社会一般に向けて犯罪予防の観点から実刑にする必要性が高まるからです。

法定刑が3年以上でも執行猶予になる可能性

なお、法定刑が3年を超える刑事事件であっても、法律上の減軽や酌量減軽(しゃくりょうげんけい)によって、刑期が3年以下になれば執行猶予が付く可能性があります。

酌量減軽とは?

刑事事件の情状に、酌むべき事情がある場合、裁判所が刑罰を軽くすること。

たとえば、強盗致傷罪は刑法に「6年以上の懲役」になると書かれていますが、裁判官に減軽されて3年以下の懲役になれば、執行猶予を目指すことも可能です。

なお、さきほども触れたとおり、実務では、罰金刑に執行猶予が付くことは多くありません。

そのため、執行猶予を目指せる刑事事件としては、事実上、懲役が言い渡される事案がメインになるといえます。

執行猶予を目指すには「情状」が重要!

執行猶予が付くかどうかは、刑事事件の「情状」しだいです。

「懲役3年以下になれば必ず執行猶予が付く」というわけではありません。

執行猶予付き判決をもらうには、裁判官に「刑務所での生活ではなく、一般社会の中のほうが更生できる」と判断してもらうことが必須になります。

執行猶予をつけてもらうには、情状弁護(裁判官に刑罰を軽くすべきだと思ってもらえるような事情を主張する弁護活動)が必要です。

情状弁護では、刑事事件の動機、犯行態様、結果の重大性のほか、事件後の情況(例:示談成立、被害弁償済み)の中から、有利な事情を弁護士が主張してくれます。

| 不利な情状 | 有利な情状 | |

|---|---|---|

| 刑事事件の動機 | 身勝手な動機 | 介護疲れ、貧困 |

| 刑事事件の態様 | 計画性がある 隠ぺい工作 組織的な事件 | 突発的な事件 |

| 刑事事件の結果 | 被害者が多数 甚大な被害 | 被害が軽微 |

| 事件後の情況 | 反省なし 更生の意欲なし | 示談・被害弁償 再発防止の治療 身元引受人(例:家族)の誓約 |

| 刑事事件の前科 | 過去数年以内に同じ犯罪で実刑判決を受けた | 初犯 前科・前歴なし |

刑事事件で執行猶予が付くかどうかは、その後の人生に大きく影響します。刑事事件の取り扱い実績が多数ある弁護士に、適切な弁護活動を依頼しましょう。

この事案であれば必ず執行猶予が付くという決まりはありませんが、弁護士に相談することで、執行猶予の見込みや、執行猶予付き判決を目指すために必要な対応が分かります。

刑事事件で執行猶予を目指すなら示談が重要

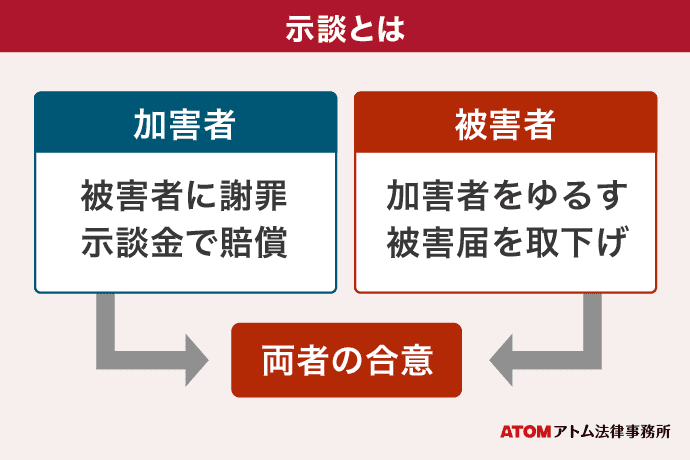

刑事事件の「情状」で特に重要なのが「示談」です。

示談とは、刑事事件の加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

示談の成立は、被害者の処罰感情の低下を表す事情になり、執行猶予を付ける理由になり得ます。

刑事事件の実務では示談は非常に重要なので、気になる方は『示談ってメリットありますか?』の記事などでご確認ください。

初犯・前科・再犯など全部執行猶予を目指せる人の条件

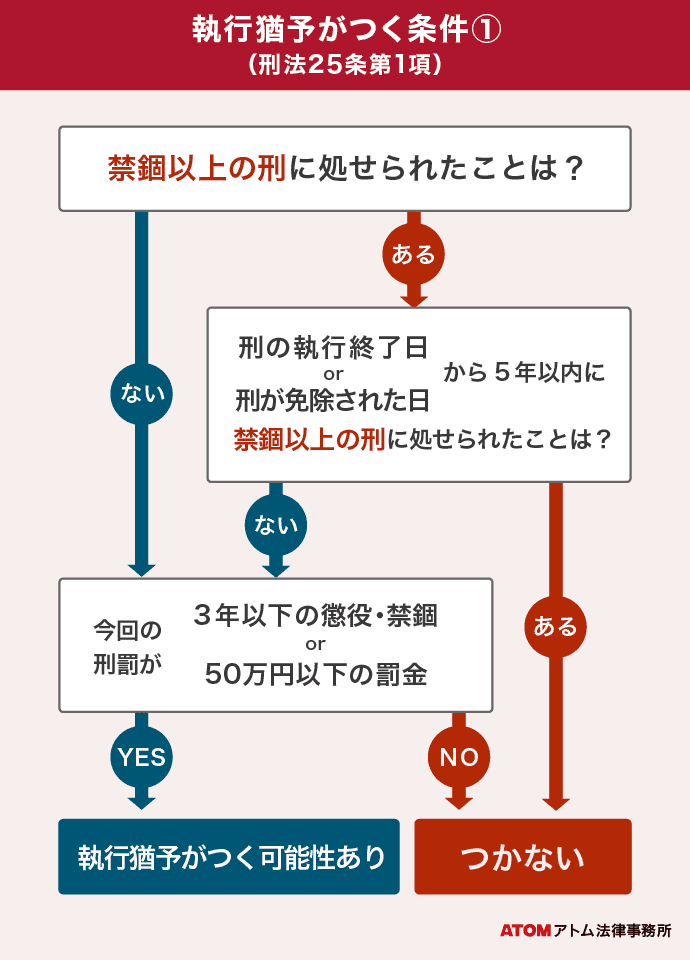

禁錮以上の前科があるか、執行猶予期間中であるかなど、状況によって、全部執行猶予付き判決の条件は変わるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

執行猶予(1)初犯・禁錮以上の前科が無い人

過去に、禁錮以上の刑に処せられたことが無い人は、全部執行猶予付き判決になる可能性があります(初度の執行猶予)。

禁錮以上の刑罰というのは、禁錮より重い刑罰ということです。すなわち、禁錮、有期懲役、無期懲役、死刑のいずれかが禁錮以上の刑罰のことです。

したがって、過去に刑罰をうけたことがある場合でも、そのときの刑罰が科料、拘留、罰金であるときは、執行猶予が付く可能性があるといえます。

ただし、この条件に当てはまる人でも、裁判官が重視する「情状」しだいで、執行猶予の有無は変わります。

初犯でも一発実刑になる可能性はゼロではありません。初犯の執行猶予については『初犯でも一発実刑?執行猶予をもらうためのポイント』の記事を参考にしてください。

執行猶予(2)前回の執行猶予期間明けの人

「前回の事件で執行猶予が付き、その執行猶予期間が明けた後に、刑事事件をおこしてしまった人」も、理論上は、今回の裁判で執行猶予付き判決を目指すことができます。

執行猶予期間明けの人も「禁錮以上の前科が無い人」にあたります。

刑の全部の執行猶予を取り消されることなく、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しの効力が失われ、前科が無い扱いになるからです(刑法27条)。

ただし、執行猶予期間明けの刑事事件となると、裁判官は厳しく判断するので、実刑になる可能性は高いです。

執行猶予(3)禁錮以上の前科がある人

前回の刑罰の執行終了・執行免除から、今回の判決言渡しまでに、禁錮以上の刑に処せられず、5年以上が経過した人も、今回の裁判で執行猶予付き判決を目指すことができます。

ただし、初犯・禁錮以上の前科が無い人と比較すると、難しくなる傾向があります。

| はじめての執行猶予 | |

|---|---|

| 執行猶予を目指せる人 | ・今回の判決言渡し前に「禁錮以上の刑」に処せられていない人 ・前の刑の執行終了・執行免除から今回の判決言渡しまで、禁錮以上の刑に処せられず5年以上経過した人 |

| 今回の刑罰 | ・3年以下の懲役・禁錮 ・50万円以下の罰金 |

| その他の条件 | 「情状により」執行猶予を付けるべきであると裁判官が判断すること |

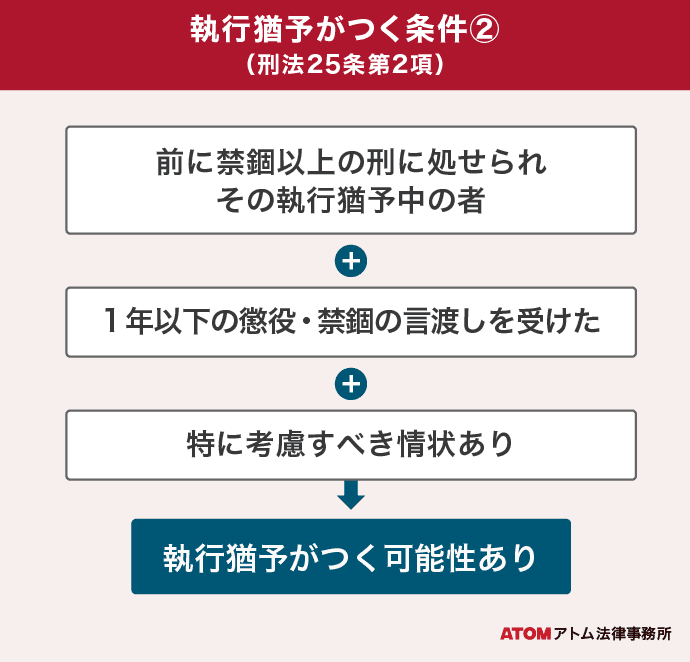

執行猶予(4)執行猶予中の再犯でダブル執行猶予を目指す人

執行猶予期間中に刑事事件をおこした場合でも、再度執行猶予となるダブル執行猶予を目指せる可能性があります。

ダブル執行猶予とは?

ダブル執行猶予とは、執行猶予期間中に犯罪行為をおこなってしまったものの、再犯に関しても執行猶予となり、前の執行猶予が取り消されないこと。

このような執行猶予中の再犯の場合に、執行猶予付き判決になるためには、少なくとも今回問題になっている再犯について「1年以下の懲役または禁錮」の言渡しをうけ、「特に考慮するべき事情」があることが必要です。

ただし、保護観察付執行猶予期間中の再犯では執行猶予は認められません。

執行猶予期間中の犯罪について、執行猶予が付くことは簡単ではありません。刑事事件にくわしい弁護士に相談をして、ダブル執行猶予の見通しについて聞いてみましょう。

| 執行猶予中の再犯 | |

|---|---|

| 執行猶予を目指せる人 | 前の刑(禁錮以上)について全部の刑の執行を猶予され、現在、執行猶予中の人 |

| 今回の刑罰 | ・1年以下の懲役または禁錮 |

| その他の条件 | ・情状に特に酌量すべきものがあること ・保護観察期間中でないこと |

執行猶予中の再犯・余罪・交通事故に関しては『執行猶予中に再犯・余罪が発覚したら?交通違反や人身事故の場合も解説』の記事で詳しく解説しています。

刑事事件の一部執行猶予

刑事事件の一部執行猶予とは?

一部執行猶予とは、刑の一部分だけに執行猶予が付く制度です。

全部執行猶予と異なり、執行が猶予されるのは刑の一部のみです。猶予される刑罰も「3年以下の懲役または禁錮」のみです。

一部執行猶予付き判決で、刑の執行が猶予される期間は1年~5年です。裁判官が犯情の程度や犯人の境遇などの情状を考慮して、何年間、一部執行猶予を付けるかを決定します。

| 一部執行猶予 | 全部執行猶予 | |

|---|---|---|

| 執行猶予の範囲 | 刑の一部 | 刑の全部 |

| 執行猶予の対象 | ・3年以下の懲役または禁錮 | ・3年以下の懲役または禁錮 ・50万円以下の罰金 |

| 執行猶予の期間 | 1年~5年 | 1年~5年 |

具体例

たとえば「被告人を懲役2年6月に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を3年間猶予する」という判決が出されたとします。

この判決は、懲役2年(実刑)と、懲役6か月(執行猶予3年間)を言い渡す一部執行猶予付き判決です。

この場合、まずは懲役2年の実刑に服し、その後、執行猶予期間をむかえることになります。

一部執行猶予付き判決の流れ

- 懲役2年の実刑を受ける

←2年間刑務所に入る - 懲役6か月の部分について、3年間の執行猶予期間を過ごす

- 執行猶予期間中、刑事事件をおこさなければ、懲役6か月は免除

刑事事件の一部執行猶予を目指せる人は?

刑法上、一部執行猶予になる可能性のある人は、以下のような人です。

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

薬物使用は一部執行猶予が付きやすい?

薬物使用等の罪は、一部執行猶予になる条件が、他の刑事事件よりも増えます。

刑法の一部執行猶予が認められなくても、例外的に、薬物法*で執行猶予になることがあるからです。

* 薬物法:薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

薬物法には、刑法のように、前科による執行猶予の制限がないので、常習的になりやすい薬物使用者も執行猶予を目指せる機会が増えます。

薬物法の一部執行猶予の条件

- 薬物使用等の罪を犯した人

- 犯情の軽重及び犯人の境遇、その他の情状から執行猶予を付ける必要がある

- 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施する必要がある

なお、薬物法の一部執行猶予の場合、保護観察は必ず付きます。

薬物事件の概要については『薬物で逮捕されたら懲役何年?逮捕の流れは?』の記事をご覧ください。

刑事事件の執行猶予に保護観察が付くケース

保護観察付きの執行猶予とは?

保護観察とは、犯罪や非行をしたものが社会生活を営めるように、保護観察官や保護司が指導と支援を行う制度です。

保護観察に付するかどうかは、原則として、裁判所の裁量で決定されます。

保護観察に付された場合、猶予期間中、保護観察官や地域のボランティアである保護司と定期的に面談する必要があり、そこで『指導監督』『補導援護』が行われることとなります。

保護観察中の再犯については再度の執行猶予を受けることができなかったり、対象者ごとに決められたルールに違反したりした場合には、執行猶予が取り消しの可能性があるといった不利益があります。

執行猶予に保護観察が付きやすい刑事事件

犯罪白書(令和4年版)によると、保護観察付全部執行猶予者は6,972人で、全部執行猶予者中の6.7%となりました。罪名の内訳としては窃盗罪が最も多く、次いで覚せい剤取締法違反が多い結果となりました。

保護観察付一部執行猶予者は2,608人で、その大半が覚せい剤取締法違反によるものです。

保護観察付全部執行猶予者のうち約22%が、保護観察期間の満了前に執行猶予を取り消されています。さらに、保護観察付一部執行猶予者のうち約28%が保護観察期間を満了することなく、執行猶予が取り消されているのです。

執行猶予の取り消し条件と注意したいケース

執行猶予には取り消しの制度があります。

実際に執行猶予が取り消しになると、前回言い渡された懲役刑・禁錮刑の期間と、今回の懲役刑・禁錮刑の期間を合算した期間、刑務所に収容されることになります。

執行猶予の取り消しは、必要的取り消し(刑法26条)と裁量的取り消し(刑法26条の2)の2種類です。執行猶予の取り消しの条件と再犯の関係をみていきましょう。

執行猶予が必ず取り消しされる条件

必要的取り消しの条件に該当すると、執行猶予は必ず取り消されてしまいます。

執行猶予の必要的取り消し

執行猶予中に「禁錮以上の刑」に処せられた場合、再度の執行猶予がつかない限り、必ず執行猶予が取り消しになる

なお、保護観察付の執行猶予期間中の再犯の場合、再度の執行猶予は認められないので、同様に執行猶予は必ず取り消されます。

執行猶予が取り消しになる可能性がある条件

裁量的取り消しの条件に該当すると、執行猶予は取り消しになる可能性があります。

執行猶予の裁量的取り消し

執行猶予中の「罰金刑」に処せられた場合や、保護観察付きの執行猶予期間中に遵守事項を守らず、その情状が重い場合、裁判官の裁量で執行猶予が取り消しになる

裁判官の裁量しだいになりますが、何か考慮されるような情状があれば執行猶予が取り消されない可能性もあります。

被害者がいる場合には、相手方との示談が成立していることや被害者からの許しを得られていることなども考慮されるでしょう。

また、執行猶予期間中の再犯であっても、薬物依存など依存症などによって引き起こされる犯罪について再度執行猶予が認められるケースも増えてきています。

特に再犯率が高い犯罪としては、窃盗罪や大麻取締法違反などの薬物関連があげられます。関連記事では再犯の危険性がある罪について、執行猶予との関係を詳しく解説中です。

関連記事

・万引きの再犯は懲役実刑?執行猶予中の再犯で再度の執行猶予はつく?

・大麻で再犯…実刑になる?二回目でも執行猶予になるためのポイント

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

執行猶予中の逮捕で執行猶予取り消しの可能性あり

逮捕されたら即刻、執行猶予が取り消しになるということではありません。しかし、その後の刑事処分や刑事裁判の結果次第で、執行猶予が取り消しになる可能性があります。

執行猶予中に逮捕された件で刑事裁判が開かれ、裁判官から今回言渡しを受ける刑罰が禁錮以上のものだと判断されてしまえば、執行猶予は必ず取消しです。

あるいは、罰金刑となれば、執行猶予の裁量的取り消しの対象となるため、執行猶予が取り消される可能性があります。

執行猶予中に逮捕された場合に、その後の執行猶予の取り消しを回避するためには、不起訴処分の獲得や、ダブル執行猶予(再度の執行猶予)を目指す必要があるでしょう。

懲役刑の執行猶予中に交通違反をしたら取り消しの可能性あり

交通違反に対する刑事処分次第では、検察官の取り消し請求によって執行猶予が取り消しになる可能性があります。

交通違反によって被害者のいる交通事故を起こしてしまった場合や、酒気帯び運転などの悪質な交通違反など、重大なものだと判断されれば執行猶予取消しの可能性は高くなるでしょう。

執行猶予期間中に関するよくある質問

執行猶予付きの判決を受けると、刑務所に入ることなく、自宅で日常生活を送ることができます。ただし、執行猶予の身であれば「こういう時はどうすればいいの?」と疑問が出てくるでしょう。

ここからは執行猶予期間中のよくある疑問について解説します。

懲役刑の執行猶予は海外旅行に影響する?

刑事事件の前科が付くことで、海外旅行は一定の制限を受ける可能性があります。前科には執行猶予付き判決が確定した事実も含まれます。

前科があることで渡航先の国のビザ発行が受けられなかったり、入国審査で入国を拒否される可能性があるでしょう。

また、パスポート申請時には渡航事情説明書と起訴状や判決謄本の写しなどが必要になります。場合によっては、パスポートの申請が通らない可能性もあるでしょう。

逮捕や懲役刑の執行猶予は会社にばれる?

日常生活を送っていて、執行猶予期間中であることを会社に知られる可能性は少ないでしょう。

会社が警察や検察庁、裁判所に問い合わせをして前科や執行猶予の情報を調べるといったことはできません。

ただし、事件のことを報道するネットニュースなどがインターネット上に残っていることで、逮捕歴や事件の事が知られてしまう可能性はあります。

会社の解雇を防ぐ対策については『会社員に前科がついたらどうなる?解雇を防ぐためにできること』の記事をご覧ください。

逮捕や懲役刑の執行猶予は就職活動の履歴書に書くべき?

就職活動の履歴書に賞罰欄がある場合には、前科(すなわち確定した有罪の事実)について記載しなくてはなりません。

執行猶予付き判決は有罪判決に変わりないので、執行猶予中である場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。また執行猶予中は公務員試験など、受けられない試験もあります。

一方、逮捕された事実や、執行猶予期間の過ぎた前科については記載する必要はありません。

賞罰欄に記載する必要がない事項

- 逮捕歴

- 執行猶予期間が満了した(全部執行猶予付き判決の)前科

- 無罪になった刑事事件

- 懲役の実刑判決をうけたが、一定期間が経過して刑の言渡しの効力が消滅した場合

前科がある場合の就職については『前科者は就職できない?弁護士が語る前科・前歴アリでも就職できる方法』の記事をご覧ください。

執行猶予が終わっても前科は消えない?前科が付くのは実刑だけではない?

執行猶予期間中に再び罪を犯すことなく、執行猶予期間を終えた場合であっても、前科がある、有罪が確定したという事実は消えません。

実刑判決が確定すれば前科になることは間違いありませんが、執行猶予付き判決であっても前科になります。

ただし執行猶予期間が終了すれば、刑の言渡しの法的効力は消滅します。そのため、執行猶予が付く条件との関係では、禁錮以上の刑に処せられたことがない場合と同様に扱われます。

すなわち執行猶予期間が何事もなく満了すれば、前科による資格制限などは受けなくなります。

執行猶予期間満了後の影響の例

- 刑事事件を理由とする資格制限や海外渡航の制限がなくなる

- 刑事事件の前科を、履歴書の賞罰欄に書かなくてよくなる

日常生活を送る分には、前科による法的な不利益はないでしょう。

執行猶予と前科についてもっと詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。

関連記事

・執行猶予付き判決は前科になる?執行猶予が終われば前科は消える?

執行猶予明けに再犯で逮捕。どうなる?

執行猶予明けの再犯は、より重い刑罰になる可能性が高いです。

執行猶予の取り消しを受けることなく、執行猶予期間を終えた場合でも、検察庁には、一定期間、有罪判決を受けた記録は残ります。

そのため、再度、刑事事件をおこすことがあれば、過去に執行猶予付き判決を受けていたことが考慮され、実刑を求刑される可能性があがるでしょう。

また、裁判官からみれば「以前の執行猶予で反省していないのではないか」「依存傾向にあるから、執行猶予をつけても再犯を繰り返すのではないか」などと疑いをもたれ、次こそ実刑となってしまう可能性はあります。

アトムの解決事例を紹介(執行猶予)

起訴される前であれば不起訴を狙うことや略式起訴を目指すことが目標となってきます。しかし、一度通常の起訴をされてしまうと、不起訴や略式起訴は望めません。

次の目標として、無罪または執行猶予付きの判決を目指すことが重要といえるでしょう。

アトム法律事務所は多くの刑事事件の弁護活動を行ってきました。

アトム法律事務所では実刑を回避して執行猶予付きの判決を獲得した事例が多数ありますので、その一部を紹介します。

懲役実刑回避・執行猶予4年|路上ひき逃げ

路上でのひき逃げにより、過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕されました。

この事案では、身柄拘束からの早期釈放を実現でき、結論として懲役の実刑判決も回避できた事案です。この刑事事件では、懲役2年4か月執行猶予4年という執行猶予付き判決を獲得しています。

過失運転致死傷等(懲役実刑を回避)

交差点において、直進進入した依頼者の自動車と左側から来た被害者の自転車が衝突し、被害者に鎖骨骨折のケガを負わせたケース。依頼者が逃走したため過失運転致傷と道交法違反で逮捕された。

弁護活動の成果

準抗告(裁判所の決定に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され早期釈放を実現。裁判の場で情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避することができ、執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年4か月執行猶予4年

過去に、アトム法律事務所で扱った過失運転致死傷事件では、全体の約95%前後の事案で、執行猶予付き判決を獲得しています(アトム「過失運転致死傷の執行猶予率」より)。

ひき逃げの刑罰、不起訴・執行猶予を目指す方法は『ひき逃げの弁護士相談│ひき逃げは不起訴で前科を回避?気づかなかった場合の弁護は?』の記事もご覧ください。

懲役実刑回避・執行猶予3年|万引き・余罪あり

窃盗事件での同種余罪があったものの、検察官への説得で逮捕後の勾留を回避しました。

この事案では懲役の実刑判決を回避できました。一部は不起訴処分になり、残りの部分については懲役1年執行猶予3年という執行猶予付き判決を獲得した事案です。

窃盗・占有離脱物横領罪(懲役実刑を回避)

食料品や日用品を万引きしたり、落し物の磁気カードを拾って収得したとされた窃盗や横領のケース。同種余罪あり。

弁護活動の成果

横領については示談を締結し不起訴処分となった。検察官への説得等粘り強く弁護活動を継続し、逮捕後の勾留を回避した。また、情状弁護を尽くした結果、懲役の実刑判決を回避でき、執行猶予付き判決を獲得できた。(依頼者からのお手紙)

示談の有無

あり

最終処分

懲役1年執行猶予3年

過去にアトム法律事務所が扱った窃盗事件では、そのうちの約76%前後で執行猶予付き判決を獲得しています(アトム「窃盗の執行猶予率」より)。

万引き事件の流れ、刑罰の重さについては『万引きで逮捕されたら弁護士に相談を』の記事もご覧ください。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生にお願いしていれば大丈夫と不安を取りのぞくことができました。

(抜粋)家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。(中略)庄司先生は私たちの気持ちや要望、小さな疑問、質問にも丁寧に応えて下さり、庄司先生にお願いしていれば大丈夫と、不安を取りのぞく事ができました。

野尻先生には、本当にすばらしい行動力と最善を尽くしていただきました。

(抜粋)先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。(多忙の中、お受けいただきまして、感謝申し上げます。)息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。

刑事事件で実刑・執行猶予が決まるまでの流れ

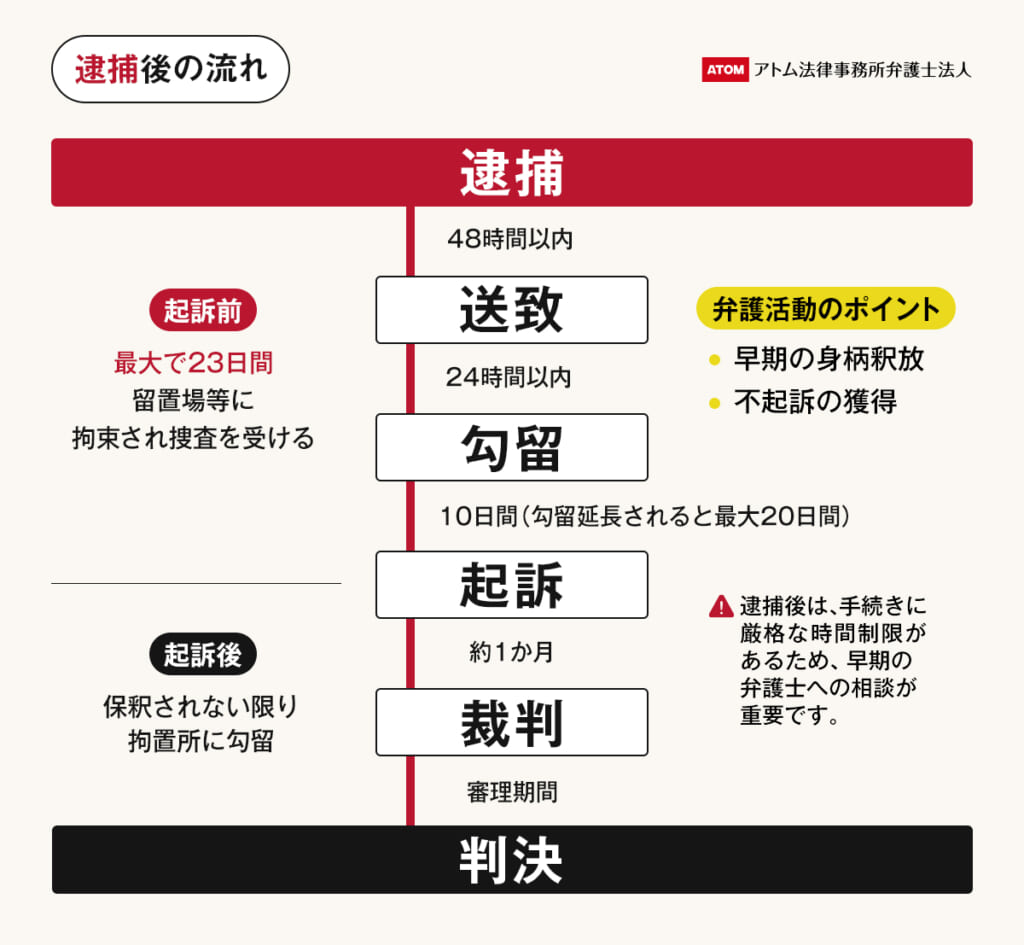

刑事事件の発生・逮捕

刑事事件の発生後、警察は捜査し、被疑者(刑事事件をおこした疑いのある人)を特定します。

逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、被疑者は逮捕されます。

逮捕後は、警察の取り調べがすぐに始まります。

取り調べで話したことは、裁判の証拠になります。

逮捕されたご本人が弁護士を呼べない時は、ご家族の方が弁護士を派遣して、取り調べ対応のアドバイスを受ける機会を作ってあげてください。

弁護士の派遣の重要性については『弁護士の接見とは│逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。

刑事事件の送致・勾留・起訴

警察は逮捕後、48時間以内に、事件を検察に引き継ぎます(送致)。

検察は必要がある場合、24時間以内に被疑者の勾留(こうりゅう)を請求します。

勾留とは、逮捕後最大20日間、被疑者を拘束し続ける手続きです。

勾留の満期までに、検察官は、起訴(刑事事件の裁判の提起)をするかどうかを決めます。

刑事事件で起訴されないためには、早いうちから、不起訴を目指す弁護をしてもらう必要があるでしょう。

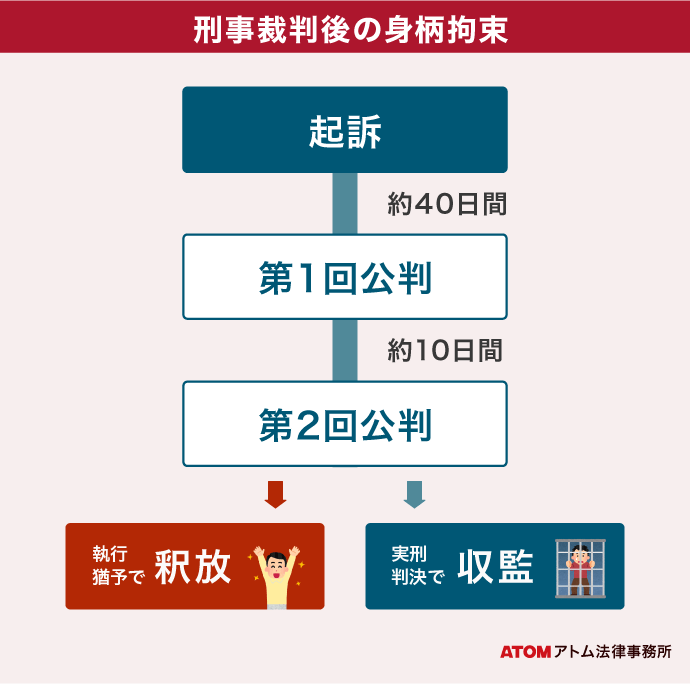

裁判で無罪・有罪(実刑・執行猶予)が決まる

検察官の起訴後、早ければ約1か月程度で、刑事事件の裁判が始まります。

勾留されている場合、勾留されたまま刑事裁判になることも多いです。起訴後の釈放は、保釈の申請が必要になります。

裁判では、裁判官が刑事事件の審理をおこない、判決がでます。

有罪の場合、実刑判決が確定したら、刑務所に入ることになります。執行猶予付き判決になれば、釈放です。

刑事事件の執行猶予を目指すなら弁護士相談!

刑事事件の執行猶予を目指すのであれば、刑事事件にくわしい弁護士のサポートを受けることが有効です。

実刑回避、執行猶予を目指すポイント

執行猶予付き判決の言渡しをうけるには、「よい情状」を弁護士に主張してもらう必要があります。裁判が始まるまえに、裁判官を説得するための十分な準備をおこなうことが重要です。

とくに被害者の方との示談交渉、薬物依存・窃盗症・性的嗜好などの治療などは、ある程度の時間をかけて取り組むことが必要になります。

裁判の審理が進むほど有効な弁護活動が限られてしまう可能性がありますので、できる限りお早めのご相談をおすすめします。

- 刑事事件で逮捕されてしまった。懲役の実刑を回避したい!

- 再犯だが執行猶予付き判決を目指して今度こそ更生したい!

- 執行猶予の取り消し回避の可能性をあげるために、刑事事件に強い弁護士に相談したい!

執行猶予付き判決になるか、懲役の実刑判決になるかで、その後の生活は大きく変わります。警察に家族が逮捕されて何をすべきか分からない、逮捕されたが執行猶予判決を目指したいなど、あなたのご要望をまずは弁護士にお聞かせください。

刑事事件のアトム│24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所では、これまで懲役の実刑判決を回避して、執行猶予付きの判決を獲得できた実績が多数あります。執行猶予付きの判決は難しいだろうと諦めてしまうのは早い可能性がありますので、一度弁護士に見通しを聞いてみませんか。

アトム法律事務所の相談予約窓口は24時間365日つながります。

刑事事件の逮捕・不起訴・執行猶予でお悩みの方は、無料相談をうまく活用して、早期のお悩み解決を目指してください。