2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 軽い気持ちでネットに書き込みをしてしまった・・・

- 名誉毀損罪で逮捕されないか不安・・・

- 誹謗中傷問題を示談で早期解決したい・・・

名誉毀損事件は、被害者との示談によって逮捕を回避したり、前科をつけずに解決できる可能性があります。まずは名誉毀損に強い弁護士に相談して、早期解決を目指しましょう。

本記事では、名誉毀損に詳しいアトム法律事務所の弁護士が名誉毀損を弁護士に依頼するメリット、逮捕されるケースについて解説しています。

名誉毀損を早期に解決するために必要となる示談成立のポイントもご紹介していますので、最後までお読みください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪は、公然と「事実」を摘示し、社会的な評価・名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。刑法230条に規定されています。まずは条文を確認しておきましょう。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪の成立要件

- 公然性があること

- 「事実」を摘示していること

- 人の名誉を毀損したこと

(1)公然性|不特定多数の目に触れていること

名誉毀損罪における公然性とは、「不特定多数の人の目に触れる状態であること」を指しています。路上で見かける掲示板やネット上の掲示板が公然性を備えた場所の例です。

(2)事実摘示性|具体的な「事実」を示していること

名誉毀損罪における事実とは、「真偽を判断することができる具体的な内容」のことです。「過去に何度も不倫をしている」「整形ばかりしている」など、具体的な事実である必要があります。

一方、「信用できない人間だ」「不誠実だ」など抽象的な表現は、名誉毀損罪における「事実」には該当しないため、名誉毀損罪は成立しません。

ただし、事実摘示性がない内容でも、侮辱罪など別の犯罪が成立する可能性があります。侮辱罪については後ほど解説します。

(3)名誉毀損性|人の名誉を毀損したこと

名誉毀損性とは、「人の社会的評価を低下させるような内容であること」を指します。具体的な事実を不特定多数に向けて摘示することで、人の社会的評価を貶めると、名誉毀損罪が成立します。

反対に、社会的評価を下げるとまではいえない内容であると判断された場合は、名誉毀損罪は成立しません。

なお、名誉毀損の内容が公共の利害に関する事実で、専ら公益目的のために行われたことであり、真実だと証明できれば名誉毀損罪の違法性はなくなります。

名誉毀損罪の刑罰

名誉毀損罪の法定刑は「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。初犯で被害者と示談が成立しているなどの事情があれば、不起訴になる可能性もあります。

一方、悪質な誹謗中傷などで被害が大きい場合には、拘禁刑となって刑務所に入ることもありえます。

名誉毀損罪と侮辱罪との違い

名誉毀損罪とよく似た犯罪に、侮辱罪があります。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法231条

侮辱罪は刑法231条に規定された犯罪で、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が処罰対象です。

名誉毀損では事実の摘示が成立要件に求められますが、侮辱罪では事実の摘示がない場合に成立するものとされています。たとえば、「気持ち悪い奴」「犯罪者顔」などが侮辱的な表現になるでしょう。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

| 名誉毀損罪 | 侮辱罪 | |

|---|---|---|

| 構成要件 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した | 公然と人を侮辱した(事実の摘示なし) |

| 具体例 | 「詐欺をしている」など具体的な事実 | 「気持ち悪い奴」「犯罪者顔」など |

| 刑罰 | 3年以下の拘禁刑 または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑・勾留 もしくは30万円以下の罰金・科料 |

誹謗中傷が脅迫罪に該当するケース

誹謗中傷行為が、名誉毀損罪や侮辱罪ではなく脅迫罪に該当する場合も考えられます。

脅迫罪は、刑法では以下のように規定されています。

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

刑法222条

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が処罰対象になります(刑法222条)。

具体例としては、「家を燃やしに行く」「職場に不倫の写真をばらまいてやる」などが考えられます。ネット掲示板によくこのような書き込みが見られますが、内容によっては名誉毀損になったり侮辱罪や脅迫罪になりかねません。

自分が書いた内容がどのような犯罪になるかは、法的な判断が必要になりますので、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

関連記事

・「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉?構成要件や時効を解説

・脅迫とは?どんな弁護士に相談する?脅迫の弁護士費用や慰謝料は?

誹謗中傷が業務妨害罪に該当するケース

ネットで嘘の内容を書いて店舗の営業を妨害したり、店内で騒ぎ立ててレジでお金を投げつけるなどの行為をすると、業務妨害罪に問われる可能性もあるでしょう。

刑法第233条および234条には、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という刑罰も規定されています。

業務妨害罪について、詳しくは『業務妨害罪での逮捕の流れと弁護士依頼のメリット!威力業務妨害・偽計業務妨害とは?』をご覧ください。

名誉毀損罪が成立するケースとは?

名誉毀損罪が成立するケースとして最も多いのは、ネットに書き込んだ誹謗中傷のコメントや投稿が相手の社会的評価を毀損する場合です。

誰もが閲覧できるネット掲示板で、会社の上司への誹謗中傷を書いたり、恨みをもっている相手の悪口を書くと、名誉毀損になる可能性があるのです。

「不倫をしている」「詐欺集団の一員だ」など、それが真実であるか嘘の内容であるかは問われません。なお、掲示板だけでなく、X(旧Twitter)やYouTubeでの発信も、公然性の要件を満たします。

ネットでの誹謗中傷は法的に問題のない表現から深刻な名誉毀損にあたるものまで、様々あります。

書き込んだ後に不安になり削除したからといって、すでに警察が証拠を保全している場合も考えられます。早めに弁護士からアドバイスをもらい、今後の対策を考えましょう。

名誉毀損で訴えられたときにすべきこと

名誉毀損で訴えられるパターンは大きく3つに分かれています。

- 刑事告訴

- 民事訴訟

- 法的手続きの予告

以下ではそれぞれの対処法について解説します。

刑事告訴の場合

名誉毀損で刑事告訴された際は、刑事事件として手続きが始まったことを意味します。目的は加害者を処罰することであり、前科が付く可能性のある深刻な事態です。

対処法

- 出頭要請に応じる

- 警察に行く前に弁護士に相談・依頼する

- 取り調べへの対応

- 被害者との示談交渉

(1)出頭要請に応じる

刑事告訴をされた場合、はじめに警察から連絡が来ます。事情聴取のための出頭要請があるので、必ず応じましょう。

出頭要請に応じない場合は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され、逮捕されるリスクが高まります。

(2)警察に行く前に弁護士に相談・依頼する

警察から連絡を受けた後は、弁護士に相談・依頼を行ってください。取り調べの同行やアドバイスを行ってくれます。

(3)取り調べへの対応

警察からの取り調べはすべて答える必要はありません。記憶が曖昧な部分や自身が不利になることについて話す義務はありません。

また、取り調べを受けた際は供述調書の確認を必ず行ってください。自分の話した内容と少しでも違う点があれば、訂正を要求できます。

民事訴訟の場合

名誉毀損で民事訴訟された場合、裁判所から訴状と口頭弁論期日呼出状が届きます。主に損害賠償などを目的として行われます。

対処法

- 書類の内容と期限を確認

- 訴状一式を持って弁護士に相談

- 答弁書を期限内に提出

- 裁判への対応

(1)書類の内容と期限を確認

訴状は、誰が、何を、いくら請求しているのかを確認してください。

口頭弁論期日呼出状は、最初の裁判の日時と場所、そして答弁書の提出期限が記載されています。答弁書の提出期限は必ず守るようにしてください。

注意点として、訴状を無視して裁判に出廷しないと、相手の主張をすべて認めたことになり、欠席判決で100%敗訴します。相手の訴状には必ず応じましょう。

(2)訴状一式を持って弁護士に相談

裁判は法的根拠に基づいた主張が重要になるため、訴状一式を持って弁護士事務所へ行き、代理人になってもらう依頼をしてください。

(3)答弁書を期限内に提出

訴状に対する反論をまとめた「答弁書」を作成し、裁判所に提出します。

答弁書の作成に時間がかかりそうなら、まずは「原告の請求を棄却する。詳細な主張は追って行う」という簡単な内容でも構いません。とにかく期限内に提出することが第一です。

(4)裁判への対応

裁判に出廷し、こちらの主張や証拠を提出していきます。裁判の途中で和解を勧められることもあるので、有利な条件での和解を目指すことも選択肢の一つです。

法的手続きの予告の場合

法的手続き予告では、弁護士から通知書が届きます。相手が裁判や刑事告訴の前に、示談を求めている段階です。

対処法

- 書類内容の確認

- 弁護士に相談

- 示談交渉

(1)書類内容の確認

送られてくる書類には、慰謝料の金額や相手の主張、回答期限が記載されています。

弁護士からの通知書は、相手も示談を求めている段階で、裁判沙汰を防ぐチャンスです。決して無視をせず対応しましょう。

(2)弁護士に相談

通知書を持って弁護士に相談することで、弁護士はその後の対応方針を立ててくれます。

(3)示談交渉

弁護士を代理人として、期限内に回答します。名誉毀損の事実関係を認めるか、争うかによって内容は大きく変わります。

内容を認めて示談を目指す場合は、慰謝料の減額などを目指して交渉を進めます。

名誉毀損を弁護士に依頼するメリット3つ

ネット上で誹謗中傷などを行い名誉毀損の加害者となった場合、弁護士に依頼することで、「逮捕や身柄拘束の回避」「被害者と示談して不起訴」「執行猶予など刑罰が軽くなる」といった効果が期待できます。

(1)逮捕回避に向けた弁護活動(早期釈放)

弁護士は、警察や検察官の動きを見ながら、逮捕回避に向けた弁護活動を行います。

逮捕されてしまった場合には、早期釈放を目指すことが重要です。弁護士は、被疑者が勾留されないように、検察官や裁判官に意見を申し入れます。

もし、勾留されてしまったとしても、裁判所に勾留の判断が誤っていることを主張する不服申立てをすることができます(これは「準抗告申立て」といいます)。

こうした活動は高度な法的知識と弁護活動の経験が求められるため、刑事事件を得意とする弁護士にサポートを求めることが望ましいといえます。

(2)名誉毀損の被害者との示談(不起訴の獲得)

被害者がいる犯罪では被害者の告訴取消しが刑事処分に影響します。捜査が尽くされると、検察官が起訴か不起訴を決めます。

検察官が「起訴」を選択すると、公開の法廷で刑事裁判を受けることとなり、有罪になれば前科がついてしまうのです。

一方、不起訴処分となれば、事件はそこで終了となるため前科はつきません。前科がつくことを回避する意味でも、不起訴処分を目指す活動は重要です。

被害者との示談は不起訴の可能性を高めるため、最も力をいれなければならない弁護活動となります。

(3)刑を軽くするための弁護活動(執行猶予の獲得)

起訴されて刑事裁判になることが決まった場合には、公判に向けた対策を行います。名誉毀損は、拘禁刑、罰金の二種類が刑罰として用意されています。

判決で拘禁刑になる可能性も否定できません。ここで執行猶予がつけば、刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。

少しでも刑を軽くするためには、公判までに様々な活動をしておく必要があります。被害者との示談はもちろん、同じ犯罪を繰り返さないように監督者を設けたりすることも、再犯防止策としては有効です。

刑事裁判の経験豊富な弁護士に相談し、執行猶予獲得に向けた公判準備を進めましょう。

名誉毀損の弁護士費用は?

名誉毀損の弁護活動を弁護士に依頼する場合、気になる点が弁護士費用です。

刑事事件の弁護活動を任せるときに必要な弁護士費用の内訳は、大きく分けて法律相談料、着手金、報酬金、日当・実費の4つです。

法律相談料は、初回の法律相談を利用する際に必要な費用です。

事務所によっては初回無料相談を受け付けている場合もあります。法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありませんので、気軽に利用してもよいでしょう。

着手金は、弁護活動の開始時に支払う費用です。この着手金は、弁護士を途中で解任した場合でも戻ってこないのが通常です。

報酬金は、弁護活動の終了時に成果に応じて支払う費用です。名誉毀損事件の場合は、「被害者との示談が成立したら成功報酬として~万円」などといった形で報酬金が設定されていることが多いです。

日当は、弁護士が出張した場合などに、距離やかかった時間に応じて支払うものです。実費は、郵送料やコピー代など、実際にかかった費用を支払う場合が多いでしょう。

また、これらの弁護士費用とは別に、被害者と示談をする場合は示談金を用意することになります。

弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。弁護士事務所のホームページで確認できることもありますが、個別の事件でどのような費用がどのくらい発生するのかについては、弁護士相談の際に直接確認しておくのがよいでしょう。

名誉毀損で逮捕される可能性|匿名で誹謗中傷しても逮捕される?

名誉毀損で逮捕される可能性は?

検察統計によれば、2023年に警察が扱った1,250件の名誉毀損事件のうち、被疑者が逮捕された事件は132件で、逮捕率は約11%となっています。

刑事事件全体の逮捕率が35%程度であるのに比べれば、名誉毀損罪の逮捕率は低いことが分かります。

互いに誹謗中傷を投稿し合っていたり、名誉毀損の度合いが弱かったりする場合であれば、逮捕されるケースは少ないといえるでしょう。

一方、誹謗中傷をした結果、相手の健康状態が悪化したり自殺に追い込まれたりした場合には、悪質な犯行として名誉毀損罪で逮捕される可能性が高まります。

具体的にどのような誹謗中傷であれば逮捕につながるのか、加害者自身で判断することは難しい場合が多いため、今後の警察の動きや対応が不安であれば、弁護士に相談してください。

匿名のネット投稿でも特定・逮捕される?

ネット上で誹謗中傷のコメントなどを匿名で投稿した場合でも、その内容が名誉毀損に該当するときには、警察が犯人を特定し、逮捕される可能性があります。

または、被害者が弁護士を使って情報開示請求を行い、その上で警察に告訴をする流れも考えられます。

匿名で投稿した、匿名アカウントで書き込んだからといって、足がつかないと思うのは誤りです。

基本的には、ネットで書き込んだときの接続情報(IPアドレスなど)がそのサイトに記録されており、それをたどることで誰が名誉毀損をしたかを割り出すことができます。

この手続きは、法改正も行われており、よりスピーディに犯人特定ができるように整備が進められています。

名誉毀損で逮捕された後の流れ

名誉毀損で逮捕された場合、逮捕に続き勾留される可能性も否定できません。警察に逮捕されたあとは検察官に事件が引き継がれ、勾留すべきか検討されます。

勾留されると10日間は拘束され、さらに延長されれば10日を限度として勾留が継続してしまうのです。そして、最終的に検察官による起訴か不起訴の処分が行われます

名誉毀損罪で逮捕された後の流れについて、詳しくは『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』をご覧ください。

名誉毀損罪の慰謝料相場|被害者と示談する方法は?

名誉毀損で被害者との示談が重要な理由は?

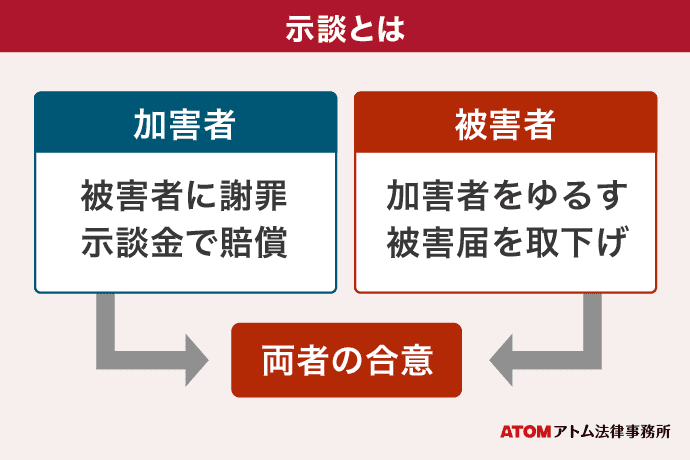

示談とは、被害者と加害者との間で関係を清算する和解契約のことです。

加害者が被害者に謝罪し、被害者が加害者をゆるすというのが示談の基本的な内容で、多くの場合、加害者は示談金を支払います。

名誉毀損事件において、被害者との示談は前科がつくのを防ぐために役立ちます。

名誉毀損罪は親告罪です。親告罪とは、被害者の告訴がなければ刑事裁判を起こせない犯罪のことをいいます。親告罪の場合は、被害者との示談において告訴をしない・告訴を取り消す旨を約束をすれば、起訴を阻止することができます。

また、名誉毀損を行ってしまった場合、刑事責任のほかに民事責任(損害賠償責任)も負うことになります。すなわち、裁判で慰謝料や損害賠償を請求される可能性があるということです。

被害者と示談を結ぶことで、民事責任を果たすことができ、民事訴訟を回避することができます。

示談のメリットについて、詳しくは『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』をご覧ください。

名誉毀損の加害者が支払う慰謝料相場は?

名誉毀損の慰謝料の相場は50万円前後といわれています。

慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払う被害弁償のことを指します。

しかし事案により被害者が受けた苦痛の大きさは異なるため、それを金銭に換算することは容易ではありません。

10万円の慰謝料で納得する被害者もいれば、50万円が相当なケースもあります。

名誉毀損の被害により、被害者は通院を余儀なくされるほどの精神的ダメージを負ったり、仕事に行けなくなり失職に追い込まれるケースも少なくありません。

そうなれば、実損害に加えて慰謝料の額も大きくなることが想定されます。

名誉毀損で被害者と示談する方法とは

名誉毀損の加害者側としては、「被害者が加害者を許し刑事処罰を望まない」という宥恕条項を盛り込んで示談を成立させることが目標となります。

刑事事件の示談を不備なく成立させるためには、誠意を込めて被害者に謝罪をし、慰謝料や通院費などを含めた、事件解決のための金額を示談金として支払うことが多いです。

しかし、加害者から被害者に示談を申し入れ、交渉を直接行うべきではありません。

名誉毀損の当事者同士では、事件に関する互いの認識がズレているような場合に、再び口論になりやすく、冷静に示談条件を調整できなくなることが多いからです。

名誉毀損の被害者によっては、加害者と直接連絡を取りたくない、会いたくないと考えることもありえます。被害者と示談を成立させたい場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼するケースが一般的です。

弁護士であれば、感情的にならずに交渉を進め、加害者の経済状況や事件の悪質性などを踏まえた最適な示談を成立させる可能性が高くなるでしょう。

アトム法律事務所の統計によれば、アトム法律事務所があつかった名誉毀損事件の示談率は75%です。

名誉毀損で示談を成立させたアトムの事例

ネット上での名誉毀損(不送致)

ネットでの誹謗中傷の事案。依頼者はインターネットの掲示板に同級生の子供の実名を出し、侮辱したとされる。名誉毀損の事案。

弁護活動の成果

依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。刑事事件化することなく事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致(刑事事件化せず終了)