思わぬ言葉が脅迫行為とされ、脅迫罪の容疑をかけられることは少なくありません。

- 知人との口論で「訴えるぞ!」と言ったら脅迫罪だと言われた

- 子供がいじめられて「警察に言うぞ!」と言ったら脅迫罪だと言われた

「訴える」「警察に言う」などの、権利行使の主張でも、状況によっては脅迫罪に該当する場合があります。

この記事では、脅迫罪になる言葉、刑罰、時効、逮捕された場合の対応方法、弁護活動、恐喝罪・強要罪・名誉毀損罪と脅迫罪の違いなどを解説します。

どこからが脅迫罪になるのか、刑事処分を受けるリスクがあるのかなどの判断は難しいものです。脅迫罪の逮捕の不安をお持ちの方は、弁護士相談もご活用ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

脅迫罪とは?(要件・刑罰・時効・逮捕)

脅迫罪の定義や構成要件、刑罰、時効といった、脅迫罪の基本的な情報をまずは確認していきましょう。

脅迫罪の定義は?構成要件は?

脅迫罪とは、「被害者本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産を侵害するような害悪を告知する犯罪」です(刑法222条)。

第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

刑法222条

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪の構成要件に該当するかは、「害悪の告知」と「脅迫の対象者」から判断されます。それぞれどのようなものなのかみてみましょう。

脅迫罪の構成要件(1)害悪の告知

害悪の告知とは、脅迫の対象者の「生命」、「身体」、「自由」、「名誉」、「財産」に対して侵害する旨を告げることです。

脅迫罪になる言葉

| 脅迫になる言葉の一例 | |

|---|---|

| 生命に対する害悪の告知 | 「殺すぞ」 |

| 身体に対する害悪の告知 | 「痛い目見させるから覚悟しておけ」 |

| 自由に対する害悪の告知 | 「このまま帰れると思うなよ」 |

| 名誉に対する害悪の告知 | 「お前の前科をバラす」 |

| 財産に対する害悪の告知 | 「お前の家を燃やしに行く」 |

「害悪の告知」にあたるかどうかは、一般人にとって恐怖を感じる程度であることや、脅迫内容を実行できると感じられることが必要です。

単に被害者が怖いと感じたり、不快感・困惑・不安感が生じたりする程度ではなく、一般人であれば誰しも恐れるであろうと客観的に認められる場合に限られます。また、「明日地震が起きてお前は怪我をする」などと脅しても、実行できると感じられない事柄なので脅迫罪に当たりません。

さらに、同じ言葉でも発言した人によって脅迫になる場合とならない場合があります。

たとえば、小さな子どもが言っても怖くはない言葉が、成人男性が言うと恐ろしいということもあるでしょう。また、対等な間柄であれば冗談の範疇でも、服従関係にある場合は脅迫になる言葉もあります。

なお、脅迫に未遂はなく、一般人が恐怖を感じる害悪の告知をした時点で脅迫罪が成立します。

脅迫罪の構成要件(2)脅迫の対象者

脅迫罪の対象となるのは、被害者やその親族に対する害悪の告知のみです。ここでいう親族は、「被害者の配偶者」「6親等までの血族」「3親等までの姻族」を指します。

恋人や内縁の妻、友人に対して害悪を告知しても脅迫にはなりません。なお、親族にあたらなくても、「殺されたくなければ金を払え」などといって金銭を要求すれば、恐喝罪に該当するでしょう。脅迫罪と恐喝罪の違いについては後ほど解説していますので、このままご確認ください。

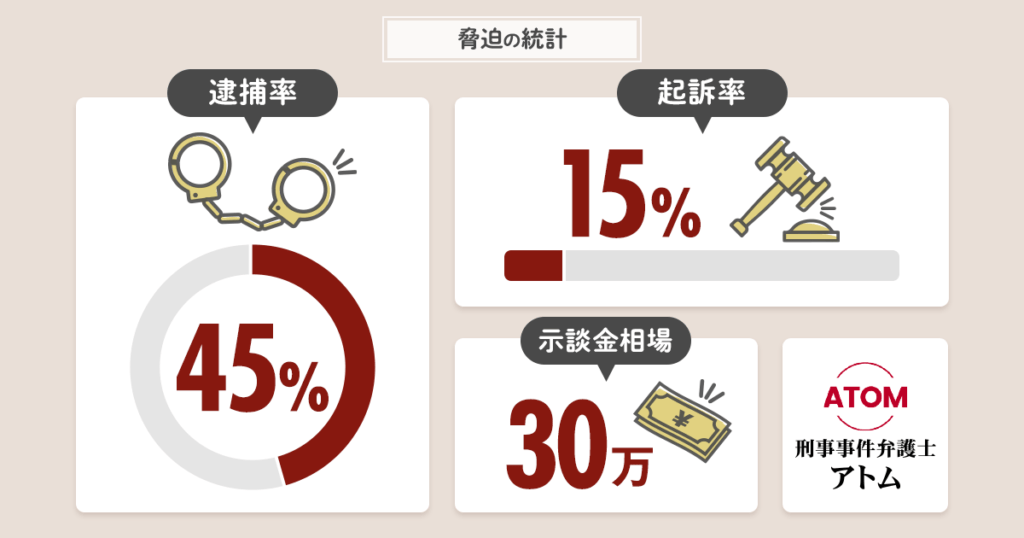

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。脅迫罪の場合、同種の前科・前歴がない場合で、被害者と示談をすることができれば、不起訴処分になる可能性が高いといえます。また、不起訴にならなくても略式罰金で終了するケースが多いです。よほど悪質でない限り、脅迫で実刑となることは通常はありません。

脅迫事件で実刑となったケースとしては、有名漫画家に対する複数の脅迫行為が行われた事件があります。この事件では、犯行の悪質性や社会的影響性から、初犯でも懲役4年6月の実刑判決が下されました。

なお、「懲役」とは、拘禁刑の前身で、2025年5月31日以前の刑事事件に適用される刑罰です。法改正後も、従前の傾向を踏襲した判断が出されることが予想されます。

また、この事件では脅迫罪ではなく、威力業務妨害罪が適用されています。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場│前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

脅迫の仕方が過激だと刑罰が重くなる?

通常の脅迫罪の刑罰は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金ですが、以下のいずれかに該当する脅迫を行った者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(暴力行為等処罰法1条)。

- 多人数で脅迫した

- 多人数であると装って脅迫した

- 凶器を示して脅迫した

また、常習的に脅迫を行っている場合の刑罰はさらに重く、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑に処されます(暴力行為等処罰法1条ノ3)。

脅迫罪の時効

刑事事件では、公訴時効をむかえると、検察官が起訴できる権限が消滅します。

公訴時効の期間は、人の死亡の有無や法定刑の長さによって、変わります。

脅迫罪の公訴時効は3年です(刑法222条、刑事訴訟法250条2項6号)。

公訴時効は、犯罪行為が終わった時からスタートします。つまり、脅迫罪の場合は、最後の脅迫行為を行った日から3年間が経過すると、公訴時効が完成することになります。

同じ被害者を繰り返し脅迫していた場合は、最後の脅迫行為から3年経っていなければ、一連の脅迫行為の時効が完成していないと判断される可能性が高いです。一方、時効が完成しているのに脅迫罪で逮捕、起訴された場合は、免訴判決が言い渡されて手続が打ち切られるため、前科はつきません。

公訴時効の停止や、民事の時効については『刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!時効の不安は弁護士に相談』の記事で、詳しく解説しているので、気になる方はあわせてお読みください。

脅迫罪は逮捕される?逮捕の流れは?

脅迫罪の検挙件数は、令和4年度、3393件にのぼり、検挙率は84.0%でした(令和5年版犯罪白書)。

実際に、脅迫罪で逮捕されているニュース報道もよく目にします。

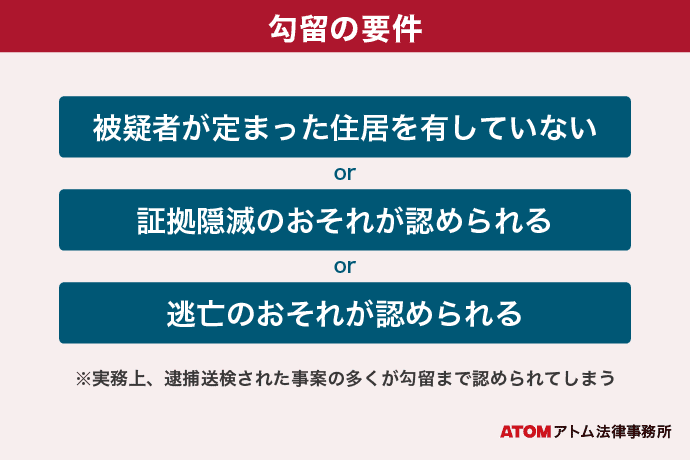

脅迫罪で逮捕されると、警察署に連行され警察官の取調べを受けます。逮捕後48時間以内に証拠と身柄が検察庁に送られ、検察官から取調べを受けて24時間以内に勾留となるか判断されます。

検察官にも裁判官にも勾留すべきと判断されると10日間勾留され、勾留は更に最長10日延長される場合があるでしょう。勾留されると、逮捕から最長23日間留置場生活が続きます。脅迫罪で逮捕された後の流れについては、『脅迫罪で逮捕されたら?逮捕後の流れと逮捕されないための方法』の記事も参考になるのであわせてご覧ください。

逮捕・勾留の期間に、検察官によって、今回の脅迫罪を起訴されるかどうかが決定されます。不起訴になれば前科はつきません。脅迫罪で不起訴を獲得したい場合は、検察官の決定までに弁護士を通じて被害者と示談をすることがとても大きな意味を持ちます。

脅迫罪のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!

- 逮捕回避・早期釈放

- 不起訴による前科回避

- 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど脅迫罪・脅迫事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに脅迫罪・脅迫事件を解決してきた経験と実績があります。

脅迫罪になる言葉は?脅迫になる行為は?

ここでは、より具体的に、どのような言葉や行為が脅迫罪にあたるのか解説していきます。

脅迫罪になる言葉とならない言葉の一覧

脅迫罪になる言葉と、脅迫罪にならない言葉の例を一覧で紹介します。

- 脅迫罪になる言葉

- 「お前を殺す」「お前の子どもを殺す」

- 「殴られたいのか」「ボコボコにしてやる」

- 「ここから出られると思うな」「お前の子どもを誘拐する」

- 「裸の写真をネットにアップする」「不倫を会社にバラしてやる」

- 「車を壊すぞ」「ペットを殴り殺す」

脅迫の対象者の「生命」、「身体」、「自由」、「名誉」、「財産」のいずれかを侵害しようとしているかがポイントです。なお、一覧で紹介した脅迫罪になる言葉でも、発言する人物によっては脅迫罪にならないこともあるので注意してください。

- 脅迫罪にならない言葉

- 「天罰をくだしてやる」

- 「地獄へ送ってやる」

- 「藁人形で呪い殺す」

- 「一生許さない」

- 「一生恨んでやる」

以上のような、実現できそうにない抽象的な言葉は通常、脅迫罪になりません。

「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪?

相手に不法行為や違法行為があったために、「訴えるぞ!」「警察に言うぞ!」などと相手に告知しても、原則として脅迫罪にはなりません。相手の不法行為や違法行為に対して、法的措置をとったり警察に通報したりすることは正当な権利だからです。

ただし、真に権利を行使する主張であれば脅迫罪にならないものの、権利行使の範囲を超えると脅迫にあたる可能性があります。

【注意】正当な権利があっても脅迫罪になるケース

正当な権利があっても脅迫罪になるケースは、裁判を起こすつもりもないのに相手を畏怖させる目的で「訴えるぞ!」と言う場合や、交際相手と少し揉めただけで「警察に言うぞ!」と言う場合などが考えられます。

他にも、弁護士に相談するつもりもないのに「弁護士に言うぞ」などと言う場合も、脅迫罪が成立するおそれがあります。

過去の裁判例でも、相手を畏怖させる目的で告訴を告げることは権利実行の範囲を超えて脅迫罪に当たるとしたものや(大判大正3年12月1日)、恐喝罪のケースですが、相当な権利行使の範囲を逸脱すると恐喝に該当するとした判例(最判昭和30年10月14日)もあるので注意してください。

「覚えておけよ」は脅迫罪?

「覚えておけよ」という発言は、通常、脅迫罪にはなりません。「覚えておけよ」は抽象的な言葉であり、誰の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える告知なのかが、具体的には分からない言葉だからです。

会社を脅迫すると脅迫罪?

脅迫となるのは個人やその家族に対する害悪の告知です。そのため、法人である会社に対して「イベントを開いたら酷い目に合わせる」「商品の販売を止めなければ妨害する」などとメールを送信したり、掲示板に書き込んだとしても脅迫罪は成立しません。ただし、会社の代表者や従業員が自分へ向けた害悪の告知であると捉えて畏怖するような内容なのであれば、脅迫罪が成立する場合があります。

また、会社への害悪の告知で脅迫罪が成立しなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。威力業務妨害罪で立件されて有罪判決が下された場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

電話・メール・ネット上での発言は脅迫罪?

脅迫罪は、電話やメール、ネットでの発信でも成立しえます。たとえば、電話で殺してやるなどと言った場合、メールで家族を襲うなどと送信した場合、SNSやブログ等で家に火をつけるなどと書き込んだ場合です。

ネット上は匿名だからと甘く見てはいけません。警察は脅迫が書き込まれたサイト運営者にIPアドレスの開示を請求し、同様にプロバイダに対してIPアドレスに基づいた契約者情報の開示をさせることで書き込んだ個人を特定することができます。

個人であってもプロバイダ責任制限法に基づき発信者の特定をすることができる手続きがあります。

電話・メール・ネット上に残った証拠が逮捕のきっかけになる?

脅迫罪で逮捕されるのは、被害者からの被害届の提出がきっかけになるのが大半です。脅迫罪は非親告罪といい、被害者が告訴しなくても起訴できる類型なので、ネットの書き込み等から警察が自ら捜査することも可能です。しかし実際は、被害者の申告がなく脅迫罪・脅迫事件の捜査が始まることはまずありません。

被害届が出されると、証拠をもとに捜査が進められます。証拠になるものとしては、脅迫内容が記された文書、メール、SNSやブログ、音声データ、第三者の証言等です。脅迫の内容や対象は広く、昨今はネットで証拠が拡散・残存することも多いので、被害届を出されたらすぐに弁護士に相談しましょう。

関連記事

・被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?

殴るふりも脅迫罪?

発言・発信だけでなく、殴るふりをしたり、相手をその場から帰さないように立ちはだかったりする態度を示したりしても、態様によっては脅迫罪にあたる場合があります。

脅迫罪は、成立する行為が広く、思わぬ発言や発信、態度で訴えられる可能性があるので注意が必要です。

脅迫罪と他の犯罪の区別

脅迫罪と似たような恐喝罪・強要罪・名誉毀損罪といった他の犯罪との違いを解説します。

脅迫罪と【恐喝罪・強要罪】との違い

脅迫罪と似た類型に恐喝罪と強要罪があります。

脅迫罪と恐喝罪の違い

| 脅迫罪 | 恐喝罪 | |

|---|---|---|

| 行為 | 生命・身体・自由・名誉・財産への害悪を告知する | 暴行・脅迫して相手に財産を交付させる |

| 刑罰 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 10年以下の拘禁刑 |

| 未遂 | なし | あり |

| 時効 | 3年 | 7年 |

脅迫罪は害悪を告知すると成立する犯罪ですが、恐喝罪は暴行または脅迫(害悪の告知)を用いて相手を畏怖させたうえで、財物や財産上不法の利益を交付させる犯罪です(刑法249条)。恐喝罪は、財物や財産上の利益を受けたことが要件であること、刑罰も10年以下の拘禁刑と重いこと、未遂があること等の点で、脅迫罪とは異なります。

なお、恐喝罪はお金を貸した相手に返済を催促した場合でも成立しうる犯罪です。穏当な態度や言葉遣いで返済を促しただけなら恐喝罪が成立することはまずありませんが、「早く返済しないと殴るぞ」「借金があることを会社や家族にばらす」などと脅して催促した場合は恐喝罪が成立してもおかしくありません。

また、恐喝罪の公訴時効は7年なので、脅迫罪の時効よりも長いです。

関連記事

・恐喝罪の逮捕率は73%?刑罰や弁護士費用・弁護士依頼のメリットも解説

脅迫罪と強要罪の違い

| 脅迫罪 | 強要罪 | |

|---|---|---|

| 行為 | 害悪の告知 | 暴行・脅迫して義務のない行為を強制・権利行使妨害 |

| 刑罰 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑 |

| 未遂 | なし | あり |

| 時効 | 3年 | 3年 |

強要罪は、被害者や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を与えることを告知し、相手に義務のない行為を行わせると成立する犯罪です(刑法223条)。害悪の告知だけなら脅迫罪、さらに義務のない行為をさせると強要罪が成立します。強要罪の刑罰は3年以下の拘禁刑と重く、未遂罪がある点でも、脅迫罪とは異なります。

強要罪の公訴時効は3年で、脅迫罪と同じ長さになります。

脅迫罪と【名誉毀損罪】との違い

| 脅迫罪 | 名誉毀損罪 | |

|---|---|---|

| 行為 | 脅迫(名誉への害悪の告知を含む) | 公然と事実を指摘して名誉を毀損する |

| 成立 | 名誉毀損の告知をした時 | 実際に名誉を毀損した時 |

| 刑罰 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |

| 未遂 | なし | なし |

| 時効 | 3年 | 3年 |

名誉毀損罪は、公然と事実を示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条)。

一方、脅迫罪は「名誉を毀損する」と脅した場合に成立する犯罪です(刑法222条)。

「名誉を毀損する」という脅迫をした場合、脅迫罪と名誉毀損罪の関係が問題になりますが、両罪の違いは犯罪の成立時期にあります。

「名誉を毀損する」と相手を脅した時点で脅迫罪が成立し、その後実際に名誉を毀損した時点で名誉毀損罪が成立します。この場合、脅迫罪と名誉毀損罪は、併合罪という関係になり刑が重くなります。脅迫罪より刑期が長い名誉毀損罪の拘禁刑3年を基準に1.5倍され、4年6月以下の拘禁刑になります。

名誉毀損罪の時効は3年なので、脅迫罪と同じ年数です。

関連記事

・名誉毀損に強い弁護士に相談したい!誹謗中傷の被害者と示談する方法とは?

脅迫罪で期待できる弁護士の活動内容

弁護士に依頼するメリット・弁護士費用

脅迫罪の刑事弁護を、弁護士に依頼するメリットには、逮捕回避・早期釈放、示談による早期解決、不起訴・前科の回避、処分の軽減などがあげられます。

脅迫罪の加害者になってしまったら、まずは弁護士に今後の対応を相談するべきです。

また、刑事事件の早期解決、処分軽減を目指す上での最重要要素は、被害者の方との示談です。刑事事件に精通する弁護士に依頼すれば、被害者の気持ちを考えながら、あなたの代弁者として示談交渉に最善を尽くすことができます。

脅迫罪の容疑で弁護士に依頼することで得られるメリットについてはこちらの関連記事『脅迫とは?どんな弁護士に相談する?脅迫の弁護士費用や慰謝料は?』でも詳しく解説しています。弁護士に相談・依頼したい場合に気になる弁護士費用についても言及していますので、あわせてご確認ください。

脅迫罪の弁護活動(1)逮捕・勾留を回避

逮捕を回避する弁護活動

脅迫罪の逮捕を回避するための弁護方針としては、まず、脅迫行為の刑事事件化を防ぐことが考えられます。

警察などの捜査機関が脅迫事件を認知する主なきっかけは、被害者の被害届や刑事告訴だからです。

そして、脅迫行為の刑事事件化を防ぐ弁護活動としては、警察に脅迫罪が発覚する前に、被害者に連絡をとり、示談書を締結するという活動が考えられます。

示談交渉では、誠心誠意、謝罪を伝えた上で、被害者の方に、今後、被害届を提出しないことや刑事告訴をしないことをお約束いただき、その旨の合意を盛り込むことで、可能な限り、脅迫罪の逮捕の可能性を低めることができます。

脅迫行為をしてしまった、ネットに書き込みをしてしまったという場合には、早急に弁護士に相談をすることで逮捕や刑事事件化そのものを防ぐ対策を考えることが重要です。

勾留を回避する弁護活動

勾留とは、逮捕後につづく、身体拘束の手続きのことです。

勾留を回避するため、弁護士は、検察官が勾留請求する前に、または裁判官が勾留決定するまでに、書面や対面、電話で意見を申し入れるなど、勾留阻止のための弁護活動をおこないます。

勾留を回避するには、①「罪を犯したと疑う相当の理由」がないこと、または②住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことを主張する必要があります(刑事訴訟法60条1項)。

実務でよく問題になるのが「逃亡のおそれ」ですが、ただ単に「逃亡しません。だから逃亡のおそれはないです。」と主張しても意味がありません。

「逃亡のおそれがない」ことを裏付けるには、たとえば、釈放後はご家族のもとで暮らし、監督してもらえるよう、弁護士を介して家族の協力体制を整えることも重要です。必要がある場合、弁護士からご家族にご連絡し、ご家族の誓約書の準備などもお手伝いします。

また、それらの要件を満たす場合でも、③勾留の必要性がないときは、勾留を回避できる可能性があるので、弁護士は勾留の必要性についても検討します。

ここでは、過去にアトム法律事務所があつかった事例の中から、弁護士が裁判官に働きかけをおこなった結果、勾留を阻止することができたケースをご紹介します。

恋人への脅迫で逮捕されたが、勾留を阻止して罰金刑で終了した事例

交際していた被害者女性に別れ話を持ち掛けられて立腹し、「殺す」等と記載したメールを送信したとされるケース。被害者本人に通報された脅迫の事案。

弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出し勾留を回避。早期釈放を実現した。

示談の有無

なし

最終処分

罰金10万円

関連記事

・警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?

・逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法

脅迫罪の弁護活動(2)取り調べ対応の助言

脅迫罪で逮捕されると、留置場に入れられ警察官の取調べを受けます。逮捕後72時間は、家族と面会できず孤独感をかかえながら、閉鎖的な部屋で、連日取調べを受けなければいけないといった厳しい環境に置かれます。そして、警察はあなたが犯人であること前提で取調べを行うため、脅迫行為に事情があっても理解を得るのは難しく、警察の筋書き通りに話が進められ、不利な供述証拠が残る恐れがあります。

そのため、脅迫罪で逮捕された場合は、できるだけ早期に、弁護士の面会を受け、取調べでの黙秘権の使い方や、不合理な供述調書への対応方法等のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士であれば、逮捕後72時間を経過していなくても、警察官の立会いなく、いつでも何時間でも面会できます。そして、取り調べに先立ち、必要なアドバイスをおこなうことができるのです。

必要以上に重い刑を受けることがないよう、弁護士のアドバイスはできるだけ早く受けて下さい。

アトム法律事務所では、ご本人が逮捕された場合、ご家族からの要請でも、弁護士を派遣することができます。

脅迫罪の弁護活動(3)被害者との示談

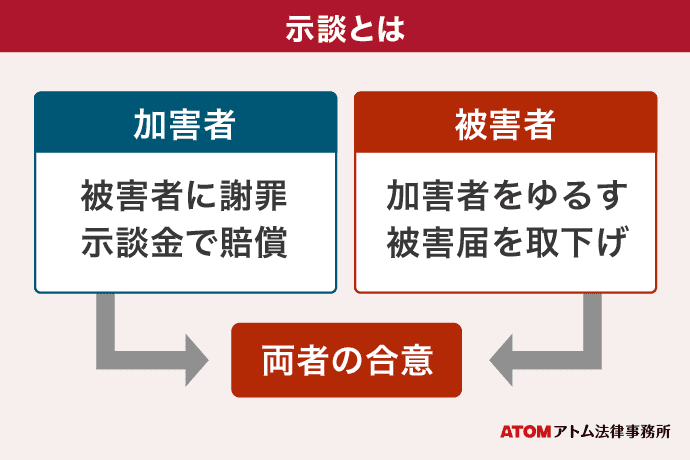

脅迫罪の示談とは、脅迫事件の加害者と被害者が、当事者間で事件を解決する合意のことです。

つまり、おこしてしまった脅迫事件について、加害者側から謝罪を申し入れ、被害者のゆるしを得るというのが示談です。

脅迫罪のように被害者がいる刑事事件の示談では、とくに被害者に謝罪を尽くすことが最重要となります。また、示談にともない、賠償金(示談金)をお渡しするケースも多いです。

被害者が加害者の厳罰を求めない(宥恕)という内容を含む示談書を作成できれば、不起訴や処分内容の軽減に大きく影響します。つまり、検察官や裁判官が「重い罪に問う必要性がない」と判断しやすい状況になるということです。

なお、脅迫事件では加害者と被害者が顔見知りのことも多いですが、当事者間で示談はすべきではありません。

脅迫罪の被害者はとくに、加害者に対して心理的抵抗が強く、加害者から無理に示談を迫られたと捉えられるリスクがあります。この場合、証拠隠滅のおそれや、反省の色が見えないといった理由で、事態がさらに悪化する可能性があります。

また、示談金が問題になる場合、相場が分からず、感情的にも、当事者間での話し合いが暗礁に乗り上げることもあるでしょう。

ですが、第三者であり、刑事事件の解決を得意とする弁護士を間に入れるのであれば、被害者のご意向を酌みながらも、あなたのために粘り強く交渉できることが期待できます。

トラブルの再燃を防いだり、最良の効果が得られる示談をするには弁護士を介して行うのがベストです。

刑事事件の解決実績の多い弁護士であれば、被害者の意向を酌みながら、粘り強く交渉することが可能です。

弁護士費用の目安と、弁護士費用を払ってでも弁護士を依頼すべき理由を詳しく知りたい方は『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』の記事をご覧ください。

ネットに脅迫文言を書き込んだが、示談が成立し不起訴になった事例

元同僚に対して、ネット上の掲示板において、「包丁で刺し殺す」と脅迫文言を書き込んだとされるケース。脅迫として立件された。

弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

脅迫罪の弁護活動(4)不起訴を目指す

日本の刑事事件は一度起訴されてしまうと約99.9%の確率で有罪になるため、無罪判決を獲得できる可能性は非常に低いといえます。

そのため、弁護士は、刑事裁判が開かれた後に無罪判決の獲得を目指すよりも前に、まずは不起訴処分の獲得を目指します。

脅迫行為の態様が比較的軽微な場合は、不起訴処分を獲得しやすいと言えるでしょう。ただしその場合でも、被害者との示談は非常に重要です。

脅迫は親告罪ではありませんが、被害者との示談の中で被害届が取り下げられれば、不起訴処分になる可能性が高まります。

そして、成立した示談内容を、弁護士は検察官に伝えます。起訴か不起訴かを決める権限を持つのは、検察官だからです。

ただ、脅迫罪・脅迫事件の不起訴を目指す弁護活動としては、示談の締結だけでは不十分でしょう。

示談の成果に加え、加害者ご本人が真摯に反省し、再犯の恐れがないことや、家族の支援体制があること等も含めて、しっかり伝え、検察官を説得するまでが弁護活動の肝です。

このような弁護活動を受けるためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

「訴えるぞ」「警察に通報してやる」…脅迫罪になるか不安なら弁護士相談

脅迫罪で逮捕されたらすぐに弁護士に相談

脅迫罪でご自身やご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談・依頼すべきです。逮捕後、依頼するタイミングが早いほど、弁護士ができる対応が多くなります。

弁護士に依頼して勾留されずに釈放されれば、最長72時間で釈放されるので、会社や学校への影響を最小限に抑えることができます。 逮捕・勾留が仕事に与える影響や、解雇を防ぐ方法を詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事をご覧ください。

また、脅迫罪は、被害者との示談がその後の刑事事件の進捗や最終処分に大きく影響します。弁護士に早く依頼し、被害者と示談交渉をすることで、不起訴処分の獲得につながったり、裁判になっても罰金刑や執行猶予付きの判決で実刑を防ぐなど、最良の結果に向けた対応が期待できます。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

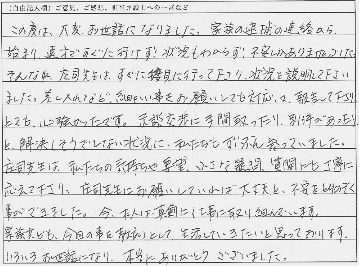

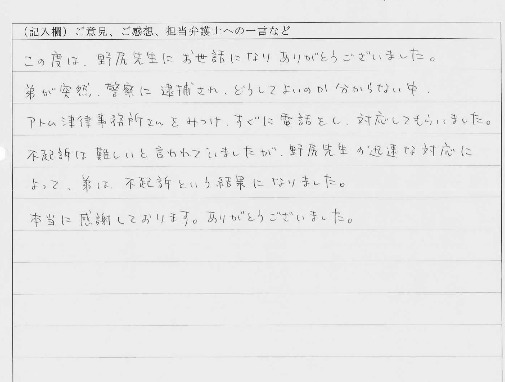

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

すぐに接見して細やかな対応・報告をしてくれ心強かったです。

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。差入れなど細かいことをお願いしても対応、又報告して下さり、とても心強かったです。

突然の逮捕でしたが、迅速な対応で不起訴になりました。

(抜粋)弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのかわからない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生が迅速な対応によって、弟は、不起訴という結果になりました。本当な感謝しております。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

24時間体制の相談窓口はこちら

アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。

- 恐喝罪で突如逮捕されてしまった

- 恐喝事件で警察から呼び出しを受けた

- 警察に被害届を出されたが、本当に自分の発言は恐喝罪になる言葉なのか確かめたい

このような警察介入事件の場合は初回30分無料での弁護士相談も実施しています。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件に注力し、示談交渉にも真摯に取り組んでいます。

現在、脅迫罪のお悩みがある方は、ご予約は下記バナーよりお取りいただけますので、気軽にお問い合わせください。