在宅事件(ざいたくじけん)とは、被疑者を逮捕・勾留しないで捜査を進める刑事事件のことです。

在宅事件の被疑者は、家で生活できます。今までどおり、学校や会社にも行けますが、呼び出しがあった時は、警察署や検察庁に行って取り調べを受けます。

ただし、在宅事件は起訴・不起訴が決まるまでの期間の見通しがつきにくいです。

在宅事件で、捜査機関から呼び出される回数に制限もありません。何度も呼び出されたり、1回目の呼び出しで起訴が決まることもあります。

この記事では、在宅事件の対応に詳しいアトム法律事務所の弁護士が警察から在宅事件で呼び出しを受けた方や、家族が在宅事件で捜査を受けている方向けに、在宅事件の流れや対応方法を解説します。

警察から呼び出しを受けたときには、在宅事件であってもすぐに弁護士までご相談ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

在宅事件とは?在宅捜査とは?

在宅事件(ざいたくじけん)とは

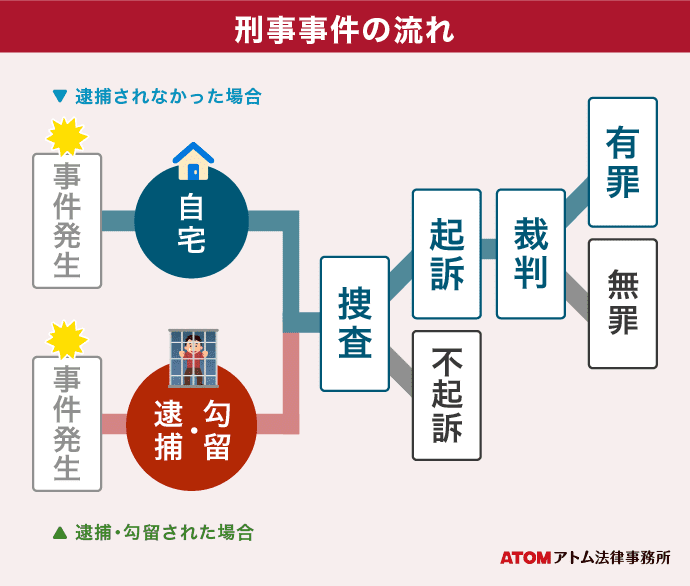

在宅事件とは、被疑者が身柄拘束(逮捕・勾留)されずに、捜査を受ける刑事事件のことです。逆に、逮捕・勾留された事件は、身柄事件(みがらじけん)です。

在宅事件と身柄事件の違い

| 在宅事件 | 身柄事件 | |

|---|---|---|

| 身柄拘束 | なし | あり |

| 取調べ方法 | 呼び出し | 留置施設で拘束 |

| 学校や会社 | 行ける | 行けない |

| 起訴 | 可能性あり | 可能性あり |

在宅事件=不起訴を意味するわけではありません。

在宅事件も、捜査の結果、起訴される可能性があり、裁判で有罪になることもあります。

在宅捜査(ざいたくそうさ)とは

在宅捜査とは、在宅事件の捜査のことです。

在宅捜査中は、被疑者は、留置場ではなく自宅で生活できます。今まで通り、会社や学校にも行けますが、捜査機関から呼び出しがあった時は、出頭して、取り調べを受けます。

在宅事件になる場合

逮捕・勾留されない事件は、在宅事件になります。

- 逮捕

被疑者を、最長3日間、身体拘束する手続き - 勾留(こうりゅう)

被疑者を、逮捕後に最長20日間、身体拘束する手続き

刑事事件では、警察が捜査によって被疑者を特定した場合でも、すべての被疑者を逮捕・勾留するわけではありません。

証拠上、罪を犯したと疑われる場合でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合などは、逮捕・勾留されず、在宅事件になります。

また、逮捕、勾留された場合でも、その後、処分保留のまま釈放されるケースがあります。この場合、身柄事件から在宅事件に切り替わり、捜査が続きます。

どんな犯罪が在宅事件になりやすい?

刑罰が比較的軽い罪の場合、逃亡や罪証隠滅のおそれがなく、身柄拘束の必要性がないと判断され、在宅事件になりやすいです。

しかし、中には、不同意わいせつ罪などの重い刑罰が予定されている犯罪でも在宅捜査になることもあります。罪を認めている、示談成立、身元引受人がいるなどの事情が関係する可能性があります。

在宅事件になる割合は約60%

検察統計によると、2023年、逮捕されずに、在宅事件になった割合は約63%前後でした。

2023年 逮捕されなかった人数

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 逮捕されないもの | 178,776人 | 63.1% |

| 逮捕されたもの* | 104,619人 | 36.9% |

| 総数 | 283,395人 |

2023年検察統計「最高検、高検及び地検管内別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より抜粋の上、編集しました。

* 逮捕されたものには、警察から身柄送致された人、警察で逮捕後に身柄釈放された人、検察庁で逮捕された人が含まれます。

在宅事件の流れと期間

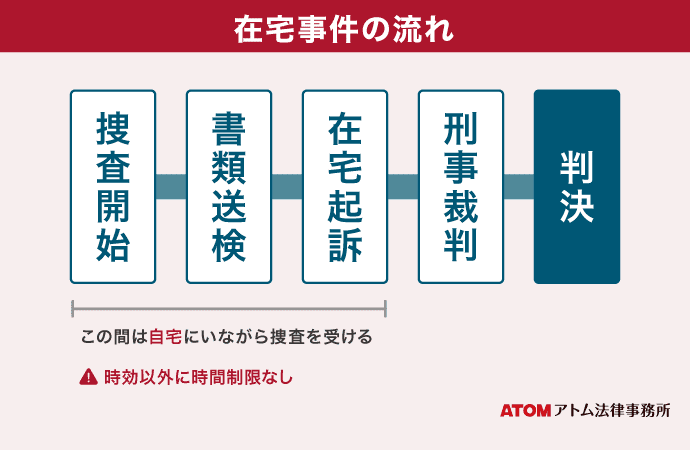

(1)捜査開始・警察の捜査にかかる期間

被害届の提出や刑事告訴、告発などを受けて、警察が捜査を開始します。

在宅事件の場合、通常、警察の捜査(被疑者の検挙から書類送検まで)には約1~2か月程度かかります。事件が複雑な場合は、約半年~1年以上、捜査がおこなわれることもあります。

なお、身柄事件の場合は、警察は逮捕から48時間以内に、検察庁に事件を送致しなければなりません。一方、在宅事件には、そのような捜査期間には決まりがありません。そのため、在宅事件の警察の捜査は、長引くケースも多いです。

| 在宅事件 | 身柄事件 | |

|---|---|---|

| 警察の捜査 | あり | あり |

| 警察から検察への送致 | 制限なし* | 逮捕から48時間以内 |

* 送致そのものについての期間制限はないが、公訴時効(起訴の期限)を経過した場合は、捜査が打ち切られるという制限はある。

(2)書類送検・検察の捜査にかかる期間

警察は、一通り必要な捜査を終えると、検察に捜査書類を送り、事件を引き継ぎます。これを「書類送検」といいます。

在宅事件だと、日常生活を送りながら捜査が進むため、手続きの進捗はなかなか把握できませんが、警察から「次からは検察の呼び出しがあります」などと伝えられた場合、書類送検の段階に入ったと考えてよいでしょう。

書類送検された後は、検察官から呼び出され、検察庁におもむき取り調べを受けます。検察官は、取り調べ以外にも、追加の捜査をおこない、被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。

起訴とは、刑事裁判をおこすことです。不起訴とは、刑事裁判をしない決定のことです。

書類送検から起訴までの期間

在宅事件が書類送検された後、起訴されるかどうか決まるまで、通常、約1~2か月程度かかります。

在宅事件は、身柄事件よりも、起訴されるまでの期間が長くなりやすいです。

というのも、身柄事件は、勾留期間(最大20日間)が終わるまでに起訴できなければ、被疑者を釈放しなければならない一方、在宅事件にはそのような期間制限がないためです。

| 在宅事件 | 身柄事件 | |

|---|---|---|

| 送致後の期間 | 制限なし* | 最大20日間 |

* 公訴時効(起訴の期限)を経過した場合は、起訴できなくなるという制限はある。

実際に、検察統計では、2023年、検察庁で事件の処理*にかかった期間について以下のような結果が公表されています。

* 事件の処理には、起訴(公判請求、略式命令請求)、不起訴、中止、他の検察庁に送致、家裁送致などが含まれる。

2023年 検察庁の処理期間

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 15日以内 | 135,340人 | 40.96% |

| 1か月以内 | 97,977人 | 29.64% |

| 2か月以内 | 47,692人 | 14.43% |

| 3か月以内 | 20,503人 | 6.20% |

| 6か月以内 | 22,553人 | 6.83% |

| 1年以内 | 5,710人 | 1.73% |

| 2年以内 | 718人 | 0.22% |

| 2年超 | 25人 | 0.01% |

| 総数 | 330,518人 |

2023年検察統計「既済事由別 被疑事件の処理期間別人員」より抜粋の上、編集しました。

(3)在宅起訴

在宅事件で起訴されることを在宅起訴と言います。

在宅起訴されれば、次は刑事裁判になります。

在宅起訴の種類

在宅起訴には、公判請求と略式命令請求(略式起訴)があります。

公判請求は、公開の法廷で、裁判官の審理を求めるものです。

略式命令請求は、被疑者の同意がある場合に、簡易裁判所に書面審理を求めるものです。略式手続きに同意する場合は、略式請書にサインします。

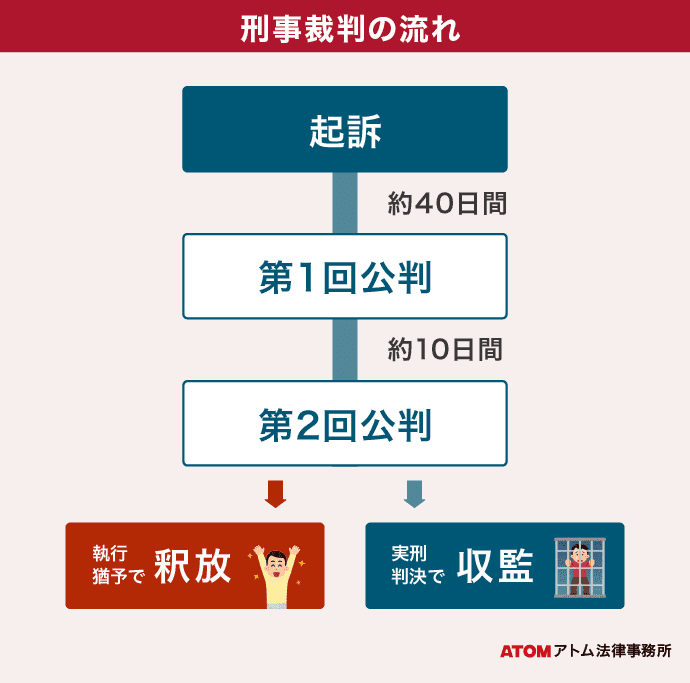

在宅起訴から刑事裁判までの期間

起訴されてから裁判までは、通常、約1か月程度かかります。

(4)刑事裁判・判決言渡し

在宅事件の場合、刑事裁判中も、自宅で生活することができます。

公開の法廷で裁判を受ける場合

公判請求されて刑事裁判になった場合、公開の法廷で裁判を受けることになります。

裁判が開かれる日は、自宅から出廷して、参加します。

単純な認め事件であれば、通常2回の期日で裁判が終わり、判決で有罪・無罪が言い渡されます。

関連記事

書面審理で裁判を受ける場合

略式命令請求されて刑事裁判になった場合は、書面審理での裁判になります。

自宅あてに略式命令書が届き、書類の内容にしたがって「100万円以下の罰金」または「科料」を支払うことになります。

関連記事

・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説

在宅捜査で呼び出しを受ける回数は?

単純な事件で在宅捜査を受ける、警察と検察を合わせて3回前後の呼び出しとなるケースが一般的です。しかし、被害状況が深刻だったり共犯者がいたりするなど、事件の内容によっては呼び出し回数が増えることもあるでしょう。

在宅事件の呼び出し回数(1)警察の場合

被疑者が容疑を認めており、事実関係も比較的単純な事件であれば、呼び出しの回数は1~2回程度になることが多いです。

容疑を認めていない場合(否認の場合)は、3回以上呼び出しの可能性があります。

警察から呼び出しを受ける回数は、事件の内容や捜査の進展具合によります。

また、書類送検後(警察が証拠を収集して検察官に送致をした後)でも、補充捜査として必要があれば、警察に呼び出しを受けることもあります。

在宅事件の呼び出し回数(2)検察の場合

書類送検後は、検察官から呼び出しを受け、取り調べを受けます。在宅事件での検察官の取り調べは、1回で済むことも多いですが、何度も繰り返し行われることもあります。検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの処分を検討しなければなりません。十分な証拠をもとに刑事処分を決めるため、当事者である被疑者の取り調べは慎重に行われます。

検察官は警察から引き継いだ資料をもとに、被疑者を取り調べます。被害者からも話を聞き、事件の真相究明にあたることもありえます。

取り調べの回数が重なると、検察官がどのようなことを知りたがっているか、事件をどのように読んでいるかが分かるものです。被疑者は取り調べの内容を詳しく弁護士に話し、弁護士からアドバイスをもらいながら捜査を受けるようにしましょう。

また、検察の呼び出しが1回で済む場合でも、そのタイミングで略式請書のサインを求められることもあります。略式請書にサインすれば、ほぼ有罪確定の流れになります。

不起訴を目指すのであれば遅くとも、検察の呼び出し前には弁護士に相談すべきでしょう。

検察に事件が起訴されてしまえば、有罪率99.9%以上といわれる刑事裁判が始まります。検察の取り調べで起訴処分を告げられてからでは手遅れになってしまうおそれがあります。

関連記事

・検察庁から呼び出されたら不起訴は無理?呼び出しの理由と対応方法

在宅事件の呼び出しの注意点

呼び出しを無視しない

警察に呼び出しを受けたときは、基本的には素直に応じることをおすすめします。理由があり日程変更を希望するときには、担当警察官に事情を説明し、話を通しておくことが必要です。何も言わずに呼び出しの日に行かなければ、逃亡したと思われることもあり、逮捕の可能性が高まってしまいます。

呼び出しを受けたら準備を

警察署や検察庁では、呼び出し後の取り調べで、事件当時のことを何度も確認され、同じ質問を繰り返し受けることもあるでしょう。

誘導質問や厳しい取り調べも予想されます。冷静に対応することが大切です。

警察による事情聴取(取調べ)を受ける前には事前準備が欠かせません。

取り調べで不利にならないようにするための方法を知りたい方は『警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ』もご参考になさってください。

在宅事件での被疑者の起訴率は低い?

在宅事件と起訴率に相関関係はない

検察統計によると、2023年、刑事事件全体の起訴率は約32%でした(令和4年度 検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」より参照)。

「在宅事件は起訴されにくい事件だ」と考える方がいるかもしれませんが、在宅事件かどうかは起訴率に直接的に関係しているわけではありません。

起訴か不起訴かを決めるのは事件の内容だからです。逮捕事件と在宅事件は、あくまで被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかの違いであって、起訴されやすさとは直接の関係はありません。

もっとも、在宅捜査に時間がかかっていて、その間に被害者対応(謝罪・示談)が完了し、結果的に不起訴処分になるということはあります。つまり、結果的に在宅事件が起訴率を低くすることはあっても、「在宅事件だから起訴されにくい事件だ」とはいえないのです。

同じように、逮捕事件だからといって、ただちに起訴される可能性が高いともいえません。適切な弁護活動を行うことで、起訴の可能性を低くすることが可能です。被害者対応を迅速に行うことで、不起訴獲得を目指すことができます。家族が逮捕されたときには、「起訴されてしまう」「刑事裁判になってしまう」と諦めることなく、すぐに弁護士に相談することが大切です。

在宅事件でも内容に応じて起訴される

逮捕の必要がない在宅事件でも、証拠を収集したうえで、起訴が相当と考えれられれば検察官に起訴されます。同居の家族が存在し、定職についているなどの事情があれば、身体拘束されない在宅事件として捜査を受けることがありますが、在宅事件だからといって起訴されないわけではなく、収集された証拠から刑事処分は決められるのです。

在宅事件で起訴されると、その後の刑事裁判も自宅から出廷することになります。決められた期日に自宅から裁判所に向かわなければなりません。ただし、在宅事件では、裁判期日の予定を調整すること以外、仕事や学校に影響することは少ないと考えてよいでしょう。

なお、在宅事件で起訴されると起訴状が届きます。起訴状が届いたら刑事裁判に向けて準備をしなくてはなりません。関連記事『起訴状が届いたらどうなる?取るべき対応と起訴後の流れを解説』では、起訴状が届いたら何をすればいいのか、時系列ごとに解説していますので参考にしてください。

在宅事件で不起訴を獲得するためには?

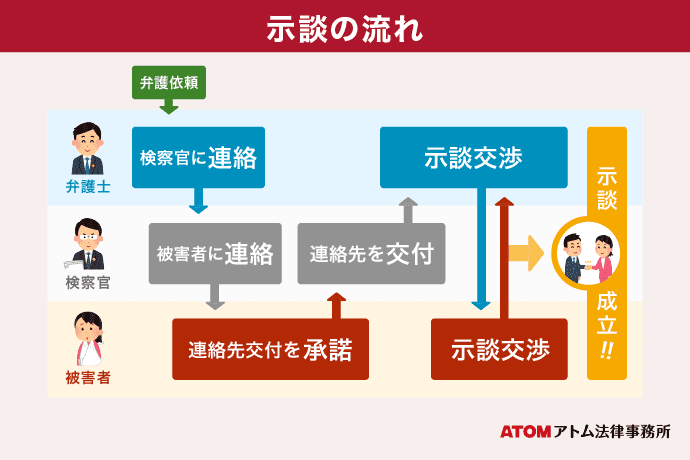

在宅事件の示談(被害者がいる事件)

被害者がいる事件の場合、被害者対応を適切に行い示談を締結することが、在宅事件で不起訴処分を獲得するための重要なポイントです。

在宅事件では、逮捕事件と異なり、被疑者は自由に身動きをとることが可能です。弁護士との打合せもしやすくなるため、在宅捜査の間は被害者対応を迅速に行うことができます。

その結果、不起訴獲得の可能性が高くなるのです。

なお、示談には示談金が必要な場合がほとんどです。お金の用意をするにも、身動きがとれる、とれないとでは大きな違いがあります。

示談は、基本的には弁護士が被疑者に代わって行います。弁護士が代わって行うのは、被害者への配慮という点と、被疑者に証拠隠滅の機会を与えないという点からです。しかし、場合によっては、被疑者本人を連れて示談に行き、被疑者とともに謝罪を行うこともあります。これは在宅事件でなければ行うことができません。

関連記事

警察・検察からの呼び出しへの対応

在宅事件では、警察や検察官から呼び出しを受け、取り調べを受けるために出頭します。このとき、取り調べでは何を聞かれ、どう回答するのがよいか、不安に思うことでしょう。取り調べで回答したことは記録に残り、裁判で不利な証拠として使われる可能性もあります。一回一回の取り調べで、どう回答するかを事前に弁護士と打合せをしておくことで、不利な立場になることを少しでも回避することができます。場合によっては黙秘をすべきシーンもあるかもしれません。

警察・検察対応を慎重に行うためには、弁護士のサポートを受けつつ捜査を受けていくことをおすすめします。捜査は起訴に向けて行われるものです。不起訴の可能性を少しでも高めるためにも、弁護士への相談は重要です。

取り調べの正しい応じ方を弁護士がアドバイス

取り調べでは、捜査機関は少しでも多くの情報を被疑者から聞き出そうとします。取り調べ担当者はあの手この手で聞き方を変えて被疑者に供述を迫ってくるでしょう。

しかし、黙秘をすべき質問かどうかという判断は被疑者本人では難しいケースが多いです。回答に苦慮したとき、回答をしても問題ないか不安になったときには、弁護士に相談した上で対応するようにしてください。

なお、取り調べの部屋に弁護士が入室することはできません。そのため、必要があるときには、弁護士は取調室の外で待機し、休憩時間に打合せを行うことがあります。一度誤った受け答えをしてしまうと、あとで取り返しがつかないことになる場合もあります。取り調べを「今さえ乗り越えられたら」と思って対応するのではなく、後の刑事処分、刑事裁判を見越して対応することが大切です。

在宅事件に関する質問

不起訴が決定したら連絡は来ますか?

在宅事件では、捜査が終了したり不起訴処分になったりしても、本人へ連絡がきません。

捜査機関の取り調べを受けて、しばらく連絡がこないと思っていたら、知らぬ間に不起訴になっていた、ということがあるのです。

検察官が最後の取り調べで「不起訴の見込みです」「近く不起訴になるでしょう」と言ってくれる場合もありますが、いつ不起訴になったかは、直接検察官に確認しなければわかりません。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、不起訴処分のタイミングを正確に把握するため、適宜検察官に確認をとります。そして、不起訴になったことを示す「不起訴処分告知書」を取得し、不起訴で事件が終了したことを確認します。

在宅事件でも報道されますか?

在宅事件でも報道されることはあります。たとえば、「〇〇が書類送検された」というニュースなどは在宅事件の報道です。

ただし、報道はあくまでマスコミの判断で行われますので、報道されるされないの明確な基準が決まっているものではありません。また、在宅事件では報道されたとしても、実名報道はされにくい傾向にあります。

在宅捜査が長すぎる気がします。呼び出しがないです。

在宅事件では捜査機関からなかなか連絡がこないケースも多いです。在宅捜査は、法律上の時間制限がないことから、「捜査が長くなる傾向が強い」です。

連絡がこない理由は、主に「事件の悪質性や被害の程度が軽く、後回しにされている」、「捜査機関が捜査方針を慎重に検討している」の2つです。

- 事件の悪質性や被害の程度が軽く、後回しにされている

在宅事件の多くは、少額の万引きや軽めの喧嘩による暴行事件など、そこまで悪質でない事件や、被害者がいても被害の程度が比較的軽い場合が多いです。そのため、刑事手続きの処理が後回しにされ、より悪質な事件や被害の程度が重いものを優先されてしまう傾向にあるのです。 - 捜査機関が捜査方針を慎重に検討している

事件の内容によっては、捜査機関が捜査方針を慎重に検討することがあります。たとえば、示談成立によって被害者が被害届を取り下げる可能性がある場合、示談の進捗を見守りつつ、示談の結果に応じて判断する必要があるからです。

いずれも、逮捕事件と違って「在宅事件では時間制限がない」という特徴から、時間的に余裕を持って対応されることになり、自然と連絡がこないことにつながりやすくなります。

在宅事件・早期釈放のメリットは?

逮捕の必要がないケースでは身体拘束は行われず、捜査を受けながらも日常生活を維持できます。

仕事や学校を休むことなく、呼び出しのあったときに呼び出しに応じるだけでよいので、生活への支障は最小限となります。逮捕されるか在宅事件として扱われるかは、当事者にとって大きな違いがあるでしょう。

逮捕・勾留されてしまった場合でも、身体拘束を回避するための弁護は可能です。

早期釈放を目指したい場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

在宅事件が、後から逮捕される可能性

在宅事件の捜査が進んでいても、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕事件に切り替わる可能性があります。

在宅事件では、捜査機関から何度か呼び出されて取り調べを受けることになるでしょう。

捜査機関から呼び出されているのに無意味に拒否し続けたり、被害者に被害届を取り下げるよう脅迫まがいの示談を申し入れたりすると、逃亡や証拠隠滅のおそれありとして逮捕される可能性が高まってしまうのです。

身柄事件の流れ・期間も知りたいです

在宅事件の流れと身柄事件(逮捕・勾留された事件)の流れは異なります。身柄事件となった場合の流れや対応方法については、『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をぜひご覧ください。

在宅事件の不起訴のお悩みは弁護士に相談

最後にひとこと

在宅事件は逮捕事件と比べると緊迫感に欠けており、通常の日常生活に大きな変更が生じないため、「特に弁護士のサポートは必要ない」と思われやすいです。

また、在宅事件では国選弁護士を利用することができないので、ご自身で弁護士を探さなければならないことも、弁護士への相談が遅れてしまう理由かもしれません。

しかし、在宅事件でも、いつどの段階で逮捕されるかわかりませんし、起訴される可能性も十分あります。検察官から起訴すると告げられた後に慌てて弁護士へ相談しても、もはや手遅れになってしまっているということもあります。

捜査を受けているのであれば、すぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。

アトムの解決事例(在宅事件)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った在宅事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

在宅事件・盗撮(不起訴処分)

デパートのエスカレーターにおいて、女子高生をスマートフォンで盗撮したとされたケース。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

在宅事件・交通事故(不起訴処分)

トンネル内において被害車両に追突し、動揺して逃走したケース。被害車両に搭乗していた被害者がけがを負い、過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕された事案。

弁護活動の成果

けがを負った被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。結果、過失運転致傷と道路交通法違反両方につき不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

在宅事件・わいせつ(不起訴処分)

同僚女性に対して、職場の更衣室の中で抱きついたりキスをしようとしたとされた事案。被害者が被害届を提出して警察から呼び出しを受けていた。不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

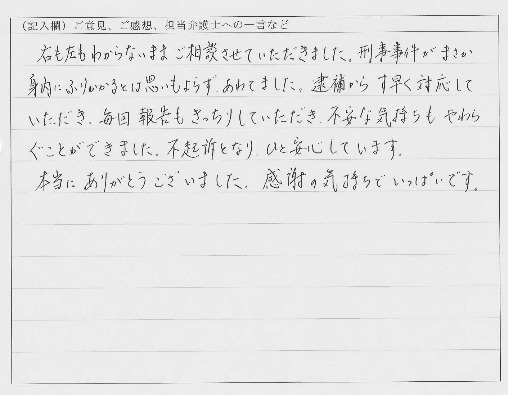

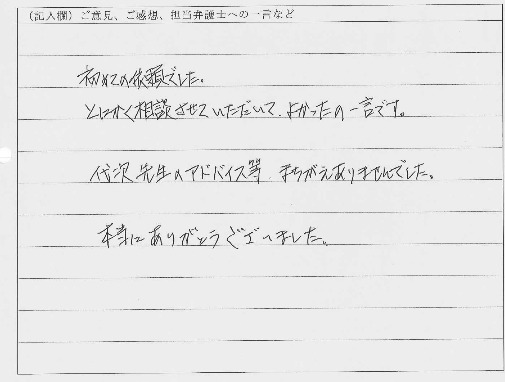

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。

初めての依頼でした。とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。先生のアドバイス等、まちがえありませんでした。本当にありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

在宅事件では、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

また、はじめは在宅事件でも、後から逮捕・勾留されるケースもあります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約受付中

逮捕される身柄事件とは異なり、在宅事件では仕事や学校を休む必要もないことから、すぐに弁護士に相談する必要を感じない人が多いのが実情です。

しかし、在宅事件はいつ逮捕事件に切り替わるかわかりません。在宅事件も起訴の可能性があるので、早い段階で対策をしておく必要があります。

アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきました。

在宅事件の弁護実績も豊富です。

現在、在宅捜査を受けている方については、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。

24時間365日つながる受付窓口まで、お早目にお電話を。くわしくは、下記バナーより気軽にお問い合わせください。