2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗品と知っていた、あるいは「盗品かもしれない」と感じていながらそれを譲り受けたり、運搬や保管に関わったりする行為は盗品等に関する罪として処罰の対象となります。

盗品等に関する罪は盗品等関与罪とも呼ばれ、刑法39章に規定される5つの罪の総称です。窃盗や強盗といった元の犯罪(本犯)で得られた利益を断ち切り、社会的な流通を防ぐことを目的としています。

盗品等関与罪には、盗品等無償譲受罪、盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪があります。

たとえば、盗品等有償譲受罪は、盗品等を有償で譲り受ける犯罪です。刑罰は「10年以下の拘禁刑」及び「50万円以下の罰金」です(刑法256条2項)。

| 罪名 | 刑罰 |

|---|---|

| 無償譲受 | ・拘禁刑3年以下 |

| 有償譲受 運搬 保管 有償処分あっせん | ・拘禁刑10年以下 および ・罰金50万円以下 |

盗品等とは、窃盗、詐欺、強盗等の「本犯」によって得られた財物のことです。

盗品等だと知らなかった場合でも、後から分かれば、罪に問われることもあります。

この記事では、盗品等に関する罪で不安をお持ちの方に向けて、盗品等に関する罪になる行為、刑罰、弁護活動の内容などを解説します。

目次

盗品等関与罪とは?

盗品等関与罪とは、窃盗や詐欺、強盗などの財産犯罪によって不正に得られた物(盗品等)に関わる特定の行為を罰する日本の刑法上の犯罪です。

たとえ自分が盗んでいなくても、「盗品かもしれない」と認識しながら関わった場合に成立する可能性があり、注意が必要です。

盗品等に関する罪は全部で5つ

盗品等関与罪には、盗品等無償譲受罪、盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪があります。

盗品等に関する罪

- 盗品等無償譲受罪

- 盗品等運搬罪

- 盗品等保管罪

- 盗品等有償譲受罪

- 盗品等有償処分あっせん罪

刑法256条

- 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

- 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品等関与罪が処罰される理由

盗品等関与罪が処罰されるのは、(1)被害者が奪われた盗品等を追い求めることが困難になったり、(2)本犯の犯罪を助長する懸念があったりすることが理由です。

本犯とは、盗品等罪の前提となる財産に対する罪を指します。

学説では、(1)追求権説、(2)違法状態維持説と呼ばれます。

追求権説の詳細

財産犯の被害者が被害品に対して有する追求権(回復請求権)の実現を困難にする点に、本罪の処罰根拠があるとする説。被害者にとって、被害品を取り戻すことが困難になるということ。

なお、追求権とは所有権に限らず、被害者が法律上有する追求可能性を意味する。

違法状態維持説の詳細

本犯から生じた違法な財産状態を維持・助長し、将来の本犯の発生も一般的に助長する点に、本罪の処罰根拠があるとする説。

預かってくれる人や運んでくれる人、譲り受けてくれる人がいることで、安心して窃盗等の犯罪を犯せるようになってしまい、本犯を助長してしまうという考え方。

盗品等関与罪の現在の考え方

このように、盗品等関与罪が処罰される理由については、大別すると2つの考え方があります。

現在では、追求権説、違法状態維持説の両方を盗品等関与罪の処罰根拠と考える立場が多数です。

盗品等関与罪の保護法益は、追求権(回復請求権)にあります。そのため、従来の判例(最判昭和23・11・9刑集2・12・1504等)、通説は、追求権説を基本としていました。

しかし追求権説だけでは、以下(1)(2)のような説明できない事情もあります。

そのため、現在では、追求権説に加え、違法状態維持説も加味するのが大勢です。

- 追求権説の問題点(1)

無償譲受罪と有償譲受罪は、追求権の侵害という点では違いがない。

しかし、有償譲受罪の方が、刑罰が重い。

| 罪名 | 刑罰 |

|---|---|

| 無償譲受 | 拘禁刑3年以下 |

| 有償譲受 | 拘禁刑10年以下及び罰金50万円以下 |

- 追求権説の問題点(2)

盗品等関与罪は、被害品に事後的に関与して、追求権を困難にするもの。

被害者から盗んだり、だまし取ったりなどする本犯のほうが、追求権を侵害する度合いは強い。

しかし、本犯よりも盗品等関与罪のほうが、法定刑が重い。

| 罪名 | 刑罰 |

|---|---|

| 窃盗 | 拘禁刑10年以下、又は罰金50万円以下 |

| 詐欺 | 拘禁刑10年以下 |

| 盗品等運搬・保管・ 有償譲受・有償処分あっせん | 拘禁刑10年以下、及び罰金50万円以下 |

盗品等関与罪の「盗品等」とは

盗品等関与罪の「盗品等」とは、「盗品」や「その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を指します。

具体的には、以下(1)から(5)までの要件に該当するものが「盗品等」にあたります。

(1)財産に対する罪で領得された物

盗品等関与罪の「盗品等」は、「窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、不動産侵奪などの財産に対する罪」で領得された「財物」に限られます。

| 盗品等になるもの | ・窃盗で得た骨董品 ・強盗で得た純金製茶碗 ・詐欺で得た絵画 ・恐喝で得た腕時計 ・横領されたお金 など |

| 盗品等にならないもの | ・収賄罪で得た賄賂 ・墳墓発掘罪で得た宝物 ・行使目的で作った偽札 ・背任罪で得た利益 など |

(2)本犯が領得した物

盗品等関与罪の「盗品等」は、本犯が財産に対する罪にあたる行為をして領得した物であれば、足ります。

本犯の犯人が処罰されない場合でも、盗品等関与罪の犯人だけ処罰されることはあります。

盗品等関与罪の犯人だけ処罰されるケースとしては、たとえば、以下のような場合があげられます。

- 14歳未満の者が盗んだ物を、運搬した場合

本犯は14歳未満であり、刑事責任能力が認められないため、処罰されない(刑法41条)。

しかし、盗品等運搬罪は処罰され得る。 - 本犯が親族から盗んだ物を、譲り受けた場合

本犯は親族相盗例により処罰されない(刑法244条)。

しかし、盗品等有償譲受罪は処罰され得る。 - 盗みから7年経過後、盗品の保管を始めた場合

本犯(窃盗)は、公訴時効が経過したので処罰されない(刑事訴訟法250条2項、刑法235条)。

しかし、盗品等保管罪は処罰され得る。

盗品等関与罪の成立には、「本犯の行為が構成要件に該当し、違法なもの」であれば足ります。

本犯に責任能力がなかったり、処罰阻却事由があったりして、本犯が処罰されない場合でも、盗品等関与罪は処罰される可能性があります。

(3)被害者が法律上追求できる物

盗品等関与罪の盗品等とは、被害者が法律上追求できる物になります。

第三者が即時取得(そくじしゅとく)した場合、物を返すように求めることはできなくなります。

即時取得が成立する条件

- 動産(不動産以外の物)であること

- 有効な取引行為(売買など)に基づき占有が移っていること

- 買主が平穏に、公然と取引を始めたこと

- 買主が善意・無過失であること

善意: 売主が本当の所有者ではないことを知らない

無過失: 知らなかったことについて落ち度がない(例えば、極端に安いなど怪しい点がなかった)

しかし、盗品の場合は、盗難の時から2年間返還請求権が認められるので、その間は盗品等関与罪の客体である「盗品等」にあたります(最高裁決定昭和34年2月9日)。

例えば、Aが盗んだ商品を、その翌日Bが即時取得によって譲り受けたとします。さらにその翌日、Cが盗品であることを知りながらその商品を購入した場合、Cには盗品等有償譲受罪が成立します。

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

民法192条、同193条

(盗品又は遺失物の回復)

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

(4)動産だけでなく、不動産も含む

盗品等関与罪の「盗品等」には動産・不動産の両方が含まれます。

不動産については、登記名義の移転によって盗品等関与罪が成立する場合が考えられます。

具体的には、不動産が詐欺罪や恐喝罪の対象になった場合、登記名義の移転による譲受や処分のあっせんによって、盗品等関与罪が成立する可能性があります。

(5)盗品との同一性がある財物

盗品等関与罪の「盗品等」というには、「盗品との同一性」が必要です。

例えば、盗んだ金銭を両替しても同一性は失われません。したがって、両替後の金銭を情を知って譲り受けると盗品等無償譲受罪が成立します。

これに対し、盗んだ金銭で買った商品は盗品との同一性がありません。したがって、盗んだお金で購入した商品であると知って、その商品を譲り受けたとしても盗品等関与罪は成立しません。

盗品等関与罪の刑罰

盗品等無償譲受罪:3年以下の拘禁刑

盗品等無償譲受罪(盗品等無償譲受け罪)とは、盗品等について無償で交付を受け取得する犯罪です(刑法256条1項)。

盗品等無償譲受罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑」です。

盗品等無償譲受罪の公訴時効は、行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪が終わった時から3年間経過すれば、処罰の可能性はなくなります。

盗品等無償譲受罪の「無償譲受」とは、贈与や、盗んだお金の無利息消費貸借などが該当するでしょう。

なお、盗品等無償譲受罪が成立するには、無償譲受の約束だけでは足りず、実際に盗品等の引渡しを受けることが必要です。

譲受ける時に、盗品等であると知らなかった場合、盗品等関与罪は成立しません。

盗品等運搬罪:10年以下&50万円以下

盗品等運運搬罪とは、盗品等を場所的に移動させる犯罪です(刑法256条2項)。

盗品等運搬罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑」及び「50万円以下の罰金」です。

盗品等運搬罪の公訴時効は、行為が終わった時から7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。犯罪が終わった時から7年間経過すれば、処罰の可能性はなくなります。

盗品等運搬罪の「運搬」については有償、無償は問いません。

盗品等であるとは知らなかった場合は、盗品等運搬罪に問われません。

運搬の開始時に盗品等とは知らなかったとしても、運搬中に盗品等であることを知ったと場合、その後も運搬し続けたようなときは、盗品等運搬罪で処罰されるでしょう。

最高裁判例は、盗品を被害者のもとへ運ぶ行為について、本犯の利益のために、盗品の返還を条件に被害者から多額の金員を得るため行った場合は盗品等運搬罪が成立すると判断しています(最決昭和27年7月10日)。

盗品等保管罪:10年以下&50万円以下

盗品等保管罪とは?

盗品等保管罪とは、盗品等の委託を受けて保管をする犯罪です(刑法256条2項)。

盗品等保管罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金です。

盗品等保管罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

逮捕されるまでの期間は捜査状況によります。ですが、公訴時効の年数から考えると、盗品等保管罪の場合、およそ7年間は捜査が続く可能性があるといえるでしょう。

盗品等保管罪の成立要件

盗品等保管罪の「保管」とは、委託を受けて盗品等の管理をすることです。保管の態様としては、有償、無償は問いません。

なお、保管の約束だけでは足りず、実際に盗品等の引渡しを受けることが必要です。

また、盗品等保管罪は、盗品等であると知らなかった場合、成立しません。

盗品等保管罪の適用例

はじめは盗品等であると知らなかったが、盗品等であると気づいた後も保管を続けた場合に、盗品等保管罪が成立するのか判断した裁判があります。

盗品だと知らずに委託を受けて保管していた物が、その後盗品だと知った後も預かりを継続した場合、事情を知った以後は盗品等保管罪が成立すると判断されました(最決昭和50年6月12日)。

盗品等保管罪の弁護のポイント

盗品等保管罪の弁護活動としては、盗品であると知らなかったことを主張したり、盗品等罪の被害者と示談をおこない不起訴を目指すしたりするといった弁護活動が考えられるでしょう。

盗品等有償譲受罪:10年以下&50万円以下

盗品等有償譲受罪とは?

盗品等有償譲受罪(盗品等有償譲受け罪)とは、盗品等を有償で取得する犯罪です(刑法256条2項)。

盗品等有償譲受罪の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」および「50万円以下の罰金」です。

盗品等有償譲受罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。逮捕されるまでの期間は捜査状況によりますが、最長で約7年間逮捕される可能性があるといえるでしょう。

盗品等有償譲受罪の成立要件

盗品等の「有償譲受」とは、売買など対価を払って取得することです。

「有償譲受」というためには、契約等が成立しただけでは足りず、実際に盗品等の移転が必要です。

また、盗品等有償譲受罪は、盗品等であると知らなかった場合、成立しません。

ただし、最初は知らなかったとしても、取得の時点で盗品等であると認識するに至った場合は、盗品等有償譲受罪は成立します。

盗品等有償譲受罪の適用例

盗品等の「転売」が「有償譲受」に該当するかどうかについて判断した裁判があります。

その裁判では、本犯者との直接の売買だけでなく、「転売」によって取得した場合も本罪が成立すると判断されました(大判昭和8年12月11日)。

盗品等の保管罪の弁護のポイント

盗品等有償譲受罪の弁護活動としては、盗品等であると知らなかったことを主張したり、盗品等罪の被害者と示談をおこない不起訴を目指すしたりするといった弁護活動が考えられるでしょう。

盗品等有償処分あっせん罪:10年以下&50万円以下

盗品等有償処分あっせん罪とは、売買や質入れなど有償の法律上の処分を仲介する犯罪です(刑法256条2項)。

盗品等有償処分あっせん罪の刑罰は、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪などと同様に、「10年以下の拘禁刑」および「50万円以下の罰金」です。

「あっせん」行為自体は、有償・無償を問いません(最判昭和25年8月9日)。

また、あっせん行為が行われれば、現に売買等が成立しなくても盗品等有償処分あっせん罪は成立します(最判昭26年1月30日)。

盗品等に関する罪の統計

ここでは、盗品等に関する罪のうち、盗品等有償譲受罪に関する統計を確認します。

盗品等有償譲受罪が不起訴になる割合

統計によると、盗品等有償譲受罪で、不起訴になった割合は52.5%でした。

半数以上が不起訴になっており、盗品等有償譲受罪は比較的、不起訴を目指しやすい罪といえそうです。

2023年 盗品等有償譲受罪*

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 起訴 | 172人 | 27.0% |

| 不起訴 | 334人 | 52.5% |

| 他の検察庁へ送致 | 30人 | 4.7% |

| 家庭裁判所へ送致 (≒少年事件) | 100人 | 15.7% |

| 総数 | 636人 |

* 検察統計(調査年月2023年)「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

なお、上記以外に、検察官が未済のものも46件ある。

盗品等有償譲受罪の少年事件は多い?

盗品等有償譲受罪で、家庭裁判所に送致された割合は15.7%でした。

少年事件(未成年者がおこした事件)は、基本、家庭裁判所に送られます。

刑法犯(全体)では、家庭裁判所に送致された割合は10.6%なので、盗品等有償譲受罪が少年事件になる割合は、比較的多いといえそうです。

2023年 刑法犯(全体)*

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 起訴 | 64,695人 | 28.8% |

| 不起訴 | 110,639人 | 49.2% |

| 他の検察庁へ送致 | 25,413人 | 11.3% |

| 家庭裁判所へ送致 | 23,886人 | 10.6% |

| 総数 | 224,988人 |

* 検察統計(調査年月2023年)「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

盗品等有償譲受罪が不起訴になる理由

盗品等有償譲受罪の不起訴の理由としては、嫌疑不十分が242人で最も多く、72.5%でした。

嫌疑不十分とは、疑いは残るものの、有罪の証拠が不十分であるため、不起訴になったものです。

続いて、起訴猶予が82人で、24.6%でした。

起訴猶予とは、有罪の証拠はあるけれども、諸般の事情から不起訴になったものです。初犯で、被害弁償・示談済みなどの事情がある場合、起訴猶予になりやすいです。

2023年 盗品等有償譲受罪 不起訴の理由

| 起訴猶予 | 82人 | 24.6% |

| 嫌疑不十分 | 242人 | 72.5% |

| 嫌疑なし | 0人 | 0% |

| 罪とならず | 4人 | 1.2% |

| 時効完成 | 0人 | 0% |

| その他 | 6人 | 1.8% |

| 総数 | 334人 |

* 検察統計(調査年月2023年)「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

刑法犯(全体)の場合、起訴猶予(66.2%)が最も多く、次いで嫌疑不十分(21.5%)となっています。

盗品等有償譲受罪は、嫌疑不十分で争える事案が比較的多いことが分かります。

起訴猶予の割合は、刑法犯(全体)に比べると低いですが、一定程度可能性はあるといえそうです。

なお、盗品等有償譲受罪の場合、2023年度、時効完成により不起訴になった事案はありません。

そのため、捜査の目が向けられている疑いがある場合は、早期に対応すべきでしょう。

2023年 刑法犯(全体) 不起訴の理由

| 起訴猶予 | 73,209人 | 66.2% |

| 嫌疑不十分 | 23,800人 | 21.5% |

| 嫌疑なし | 1,943人 | 1.8% |

| 罪とならず | 2,159人 | 2.0% |

| 時効完成 | 2,314人 | 2.1% |

| その他 | 7,214人 | 6.5% |

| 総数 | 110,639人 |

* 検察統計(調査年月2023年)「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

盗品等とは知らなかったら罪にならない?

盗品等関与罪は故意犯のみが成立する犯罪

盗品等関与罪は故意犯のみが成立する犯罪です。

故意とは,犯罪行為によって結果が発生することが分かっているのに,あえてそれをすることです。例えば,殺人罪で言えば,相手が死ぬということが分かっていて殺人行為をした者でなければ,殺人罪で処罰することはできません。

日本弁護士連合会 「法廷用語の日常化に関するPT最終報告書 第2 6)犯罪の成立にかかわる用語」https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/program/data/houteiyougo8.pdf(2023年7月19日現在)

盗品等関与罪の場合、「故意=盗品等であることの認識」の有無が犯罪の成否に影響します。

すなわち、盗品等であると知っていた場合には「盗品等に関する罪」の故意があるといえ、盗品等関与罪の構成要件を満たします。一方、盗品等であるとは知らなかった場合は故意がないので、盗品等関与罪には問われません。

なお、故意があるというためには、本犯や被害者が誰かを認識している必要はありません。盗品を盗んだ人や、盗まれた被害者が誰なのか知らなかったとしても、盗品等関与罪が成立する可能性はあります。

盗品等とは知らなかった場合・後から分かった場合

盗品等関与罪については、「行為時点」で盗品等であることの認識(故意)が必要です。

たとえば、盗品等運搬罪・保管罪の場合、「運搬」「保管」の開始時点で知らなかったとしても、その最中に「盗品等」であると気づいたときは、「行為時点」で盗品等であることを認識していたといえ、盗品等関与罪が成立することがあります。

- 盗品等無償譲受罪・盗品等有償譲受罪

契約時には盗品等だと知らなかったが、物を受けとる時点で盗品等と気づいた場合、故意が認められる。 - 盗品等運搬罪・保管罪

運搬・保管の開始時に盗品等だと知らなかったが、運搬・保管の最中に盗品等と気づいた場合、故意が認められる。

盗品等の認識の程度

盗品等であることを完全に確実に「知らなかった」といえるのであれば盗品等関与罪に問われません。

また、「もしかしたら盗品かもしれない」程度の認識でも、盗品等関与罪に問われる可能性があります。

故意には、「確定的故意」と「未必の故意」があります。盗品等であることの認識は未必的なもので足ります(最判昭和23年3月16日)。

確定的故意とは

盗品等であると明確に認識していた場合には、確定的故意が認められます。

本犯から、はっきりと「盗品を、10万円で売るよ。」などと言われ、購入した場合は、確定的故意が認められるでしょう。

未必の故意とは

「もし盗品等なら、それでもかまわない」と思っている場合であれば、未必の故意が認められます。

例えば、売渡人から盗品であるとの説明を受けておらず明確に知らなかったとしても、買受物品の性質、数量、売渡人の態度等から「盗品ではないか」と疑いを持ちながら買受けた場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。

故意の判断基準・判断要素

盗品等関与罪の行為者と本犯者の従来の関係、本犯者の人物や素行についての行為者の認識、物品の性状とその対価の額、同種の物の売買や収受に関する行為者の従前の行動等も故意の判断基準とされます(最判昭和58年2月24日参照)。

盗品等関与罪でよくある質問

窃盗犯(本人)は盗品等関与罪になりますか?

盗品等関与罪の主体は本犯以外の者です。

例えば、窃盗犯が自分で盗んだ物を運搬したり保管しても盗品等関与罪は成立しません。

窃盗の事後行為の違法性は、当初の窃盗罪の中で評価され尽くしていると解釈するからです。

友達の万引きを黙認し、その後、被害品を購入したら盗品等関与罪ですか?

盗品等関与罪になるかどうかは、黙認の態様、個別事情によります。

友達に万引きをそそのかし(教唆)、その後、盗品を友達から買ったケースでは、万引きの教唆犯あるいは幇助犯とともに、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。

この場合、窃盗罪の教唆犯と盗品等有償譲受罪は、併合罪(へいごうざい)となり、刑罰は重たくなります。

また、友達の万引きが見つからないように手助けし(幇助)、その後、保管を依頼されて、保管したような場合は、窃盗の教唆犯と盗品等保管罪の併合罪になる可能性があります。

どのような場合に教唆や幇助になるのかは、『教唆や幇助とはどんな犯罪?共犯の成立要件や事例、逮捕への対応を解説』の記事で詳しく解説しています。

ご自身の事件で、量刑がどうなるのかご不安な場合は、早期に弁護士までご相談ください。

親族間の盗品等関与罪は処罰されない?

一定の親族間における盗品等関与罪は、刑が免除されます(刑法257条)。身内のために盗品等を処分するのは仕方がない面があり、責任が減少するという理由に基づくものです。

具体的な条文の内容は以下のとおりです。

親族等の犯罪に関する特例(刑法257条)

①配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等関与罪を犯した者は、その刑を免除する。

刑法257条

②前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

上記①の「配偶者」に内縁関係は含まれません。「直系血族」は、父母や子どものことです。「親族」は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を意味します(民法725条)。

親族関係は、本犯と盗品等関与罪の行為者との間に必要です。

例えば、夫が盗んだ商品を妻が盗品と認識しつつ保管した場合、妻には盗品等保管罪が成立しますが刑は免除されます(刑法257条1項)。

なお、窃盗犯人Aの夫Bとその知人Cが盗品を運搬した場合、Bは刑が免除されますがCは盗品等運搬罪で処罰されます(同条2項)。

盗品等有償譲受罪が成立するのは金銭売買のみですか?

いいえ、現金での売買に限りません。

「有償」とは、何らかの経済的な対価を支払うことを広く意味します。例えば、物々交換や代物弁済、労務やサービスの見返りとして盗品を受け取ったなどが該当します。

金銭のやり取りが直接なくても、経済的な利益が伴う形で盗品を取得すれば「有償」とみなされます。

盗品等関与罪の弁護活動

「盗品等関与罪に関わったかもしれない」と少しでも不安があれば、早期に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は以下のような弁護活動を行い、ご本人を守ります。

弁護士費用について不安な方もご安心ください。アトム法律事務所では料金体系を明確化しております。詳しくは『弁護士費用』をご覧ください。

(1)示談で不起訴処分を目指す

盗品等の持ち主との示談(じだん)によって、不起訴(ふきそ)を目指せる可能性があります。

不起訴とは、刑事裁判にならずに事件が終了することです。不起訴になれば、前科はつきません。

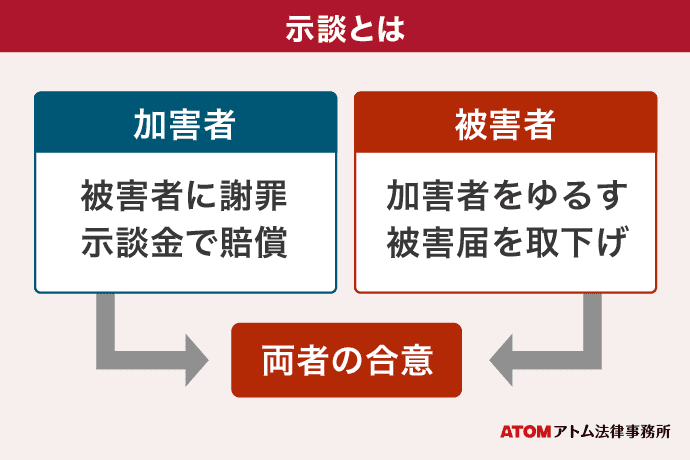

示談とは、事件の加害者が、被害者に謝罪をして、許しを得て、和解の合意をすることをいいます。

盗品等関与罪の示談の進め方

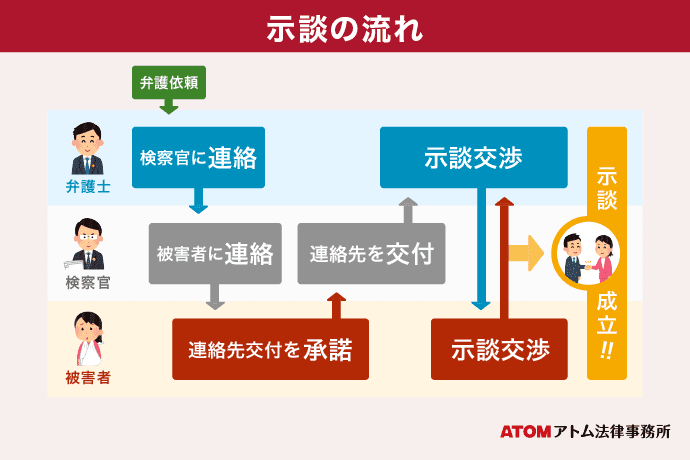

示談成立の可能性を上げるには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼するのが最善策です。

盗品等関与罪の場合、被害品の持ち主の連絡先を知らないことが多く、示談をするには、検察官に仲介してもらう必要があるでしょう。

弁護士がついていると、連絡先の入手がしやすくなる傾向があります。

犯人と直接やり取りしたいと考える被害者は、少ないです。そのため、間に弁護士が入ると、被害者も連絡先を教えることに同意してくださりやすくなります。

また、加害者が直接被害者に連絡をとるとなると、証拠隠滅やお礼参りのおそれも懸念されます。そのため、検察官から、「示談をするには弁護士をつけてください」と言われることさえあります。

したがって、示談を始めるなら、早期に弁護士をつけたほうがよいといえます。

盗品等関与罪の示談の内容

示談では、被害者の宥恕(ゆうじょ)、すなわち「許し」を得られるよう目指します。

宥恕を得られたら、示談書に「被害者は、加害者をゆるし、厳罰を求めない。」などと記入します。

宥恕付き示談が成立すれば、不起訴処分の可能性はより高くなります。

なお、警察に事件が発覚する前に示談すれば、逮捕の回避も期待できます。

(2)盗品等だと知らなかった時の対応

盗品等だと知らなかった場合、まずは取り調べへの対応が重要です。取り調べで適切な対応をとれれば、盗品性の認識が無いとして、不起訴になる可能性が高まります。

盗品等関与罪では、盗品だと知っていたか、知らなかったか(盗品性の認識の有無)が、よく問題になります。警察や検察の取り調べでも、細かく聴取されます。

盗品等関与罪を否認する場合、盗品等とは知らなかったということを、一貫して主張していく必要があるでしょう。

しかし、場合によっては、警察や検察の誘導に乗ってしまい、盗品性の認識があるという調書が取られるおそれもあります。

黙秘すべきか、供述すべきか、弁護士に相談すれば適切な対応が分かります。

(3)少年事件にも迅速丁寧に対応

盗品等関与罪は未成年者が当事者となることも少なくありません。典型例としては、友人が万引きした物を盗品と知りつつ譲り受ける場合があります。

少年事件は通常の刑事事件とは異なる流れで進みます。少年事件に強い弁護士であれば、その後のフォローを依頼できます。

最終的な処分結果は、再非行のおそれがどれだけあるかに注目して決められます。盗品等関与罪の場合、交友関係など少年の周辺環境をいかに改善できるかがポイントになるでしょう。

アトム法律事務所は少年事件にも迅速丁寧に対応いたします。お子さんが盗品等関与罪に関わってしまいどうしていいか分からないという保護者の方、まずは当事務所までご相談ください。

関連記事

・少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談

盗品等関与罪のお悩みは弁護士までご相談を

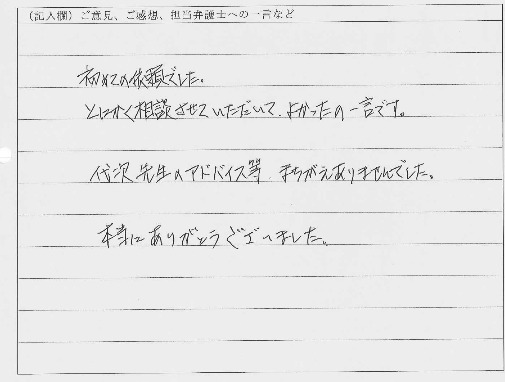

アトムご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。

初めての依頼でした。とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。先生のアドバイス等、まちがえありませんでした。本当にありがとうございました。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

盗品等に関与する罪でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約受付中

盗品等関与罪(無償譲受、有償譲受、運搬、保管、有償処分あっせん)は、盗品等と知らなかった場合、成立しません。

有償譲受罪、運搬、保管、有償処分あっせんは10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金です。

無償譲受罪でも、3年以下の拘禁刑です。

盗品等関与罪は、起訴猶予や証拠不十分での不起訴を狙える可能性がある犯罪です。

たまたま購入した物が盗品等だった方、あえて盗品等に関する罪を犯してしまったけれども処分の軽減を目指したい方など、盗品等関与罪でお悩みの方は、是非一度、アトムの弁護士相談をご利用ください。

アトム法律事務所では現在、警察が介入している事件について、初回30分無料で弁護士相談を実施中です。

- 盗品等に関する罪で警察に逮捕された

- 盗品等有償譲受罪で取り調べをうけた など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。