窃盗をしてしまった方、そのご家族の方は、以下のような不安をお持ちかもしれません。

- 窃盗の証拠になるものは?

- 窃盗では警察は動かない?捜査しない?

- 事情聴取で何を聞かれる?どこまで調べる?

窃盗の証拠には、目撃証言や防犯カメラ映像などがあります。金庫などに付着した指紋などが、有力な証拠となるケースもあります。

「窃盗では、警察は動かない」と考えている人もいるようですが、窃盗でも捜査されます。被害届が出されれば、窃盗疑いで事情聴取され、余罪も調べられる可能性があります。

この記事では、窃盗の証拠(代表例5つ)、示談の大切さ、事情聴取への対応方法、弁護士の役割などを解説します。

- 窃盗の現場を誰にも見られなかった場合でも捜査・事情聴取される?

- 犯人を特定できる指紋や髪の毛がなどの証拠が無い場合でも逮捕される?

このような疑問をお持ちの方も、この記事を参考に、被害弁済や刑事処分の回避に向けた活動を始めてみてください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

窃盗事件の証拠になるものとは

窃盗で犯人認定に使われる証拠5つ 窃盗の証拠としては、防犯カメラの映像、犯行の目撃証言、犯行現場に残る指紋、窃盗品の所持、自白などが代表的です。

(1)防犯カメラの映像

防犯カメラの映像は、直接証拠としても間接証拠としても使われます。

直接証拠とは犯罪事実を直接的に証明できる証拠です。一方、間接証拠とは犯罪事実の証明に間接的に役立つ証拠のことです。

防犯カメラの映像が窃盗の直接証拠として使われる例としては、お店の商品を盗む瞬間を防犯カメラが捉えていたケースが挙げられます。

犯人と疑われる者がお店に入っていくところが防犯カメラに映っていた場合は、間接証拠として使われることになるでしょう。

防犯カメラの映像は、科学的な方法により機械がその場にあった出来事をそのまま記録するものです。そのため、見間違いや記憶違いがなく、信用性が高い証拠といえます。

もちろん、映像の解像度を考慮する必要はありますが、鮮明な映像であれば、犯人と認定し得る有力な証拠となります。

関連記事

(2)犯行の目撃証言

犯行の目撃証言は直接証拠として使われます。たとえば、電車内で他人の財布を盗み取った瞬間を目撃した証言が挙げられます。

このような目撃証言が直接証拠となり、窃盗は現行犯逮捕されることもあるでしょう。

ただし、犯行そのものを目撃していなければ直接証拠にはなりません。車の窓を割って中に侵入する場面を目撃しても、「車の中にあったバッグを取る瞬間」を目撃していなければ、窃盗の直接証拠にはならないのです。

目撃証言は、防犯カメラの映像と違い、見間違いや記憶違いといった可能性を否定できません。そのため、警察などの捜査機関は、目撃者への事情聴取を念入りにおこないます。

そして、犯行の目撃証言の信用性を吟味することになります。

具体的には、客観的な事実との整合性をチェックしたり、証言内容が変化していないかチェックしたりします。証言の信用性が高ければ、犯人と認定し得る有力な証拠となります。

(3)犯行現場に残った指紋

犯行現場に残った指紋は間接証拠として使われます。指紋は「万人不同」「終生不変」の特徴を持ちます。そのため犯行現場に残った指紋と、犯人と疑われている者の指紋が一致していた場合、その場所に犯人と疑われる者がいたことが推認されるのです。

もっとも、スーパーや百貨店など人の出入りが自由な場所なら、犯人と疑われる者の指紋が残っていても不思議ではないこともあります。

このような場合、犯行現場に残った指紋が窃盗の犯人だと推認させる力は弱いといえます。逆に、私人の自宅など出入りが自由でない場所に、その場所に行ったことがない者の指紋が残っていた場合、窃盗の犯人だと推認させる力は強いです。

(4)被害物品の所持

被害物品の所持は間接証拠として使われます。窃盗事件の犯行直後であるなら、窃盗の犯人が被害物品を所持していることが多いでしょう。また、盗む以外の方法でその物品を入手しているなら、入手方法や経路について具体的に説明できるはずです。

これらの根拠から、犯行現場から時間や場所が近接した時点で被害物品を所持している者は、合理的な説明ができない場合、窃盗の犯人であると推認されます。これを近接所持の法理といいます。

(5)自白

自白は「証拠の王様」と呼ばれ、犯人と認定するのに極めて有力な直接証拠です。しかし、自白が強力な証拠であることから、自白を獲得するために、捜査機関により無理な取調べがなされる危険性があります。

そのため、強要された自白や任意性が疑われる自白は証拠とすることができません(憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項)。これを自白法則といいます。

また、自白に頼り切ったために、裁判所が誤った認定をしてしまう危険性があることから、自白のみでは被告人を有罪とすることができません(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)。これを補強法則といいます。

窃盗事件の場合、自白が架空のものではないことを基礎づけるため、自白の他に「窃盗の被害届」が補強証拠として必要になります。

重要参考人の事情聴取の注意点

被疑者としてではなく、ときには重要参考人として事情聴取をうけることもあるでしょう。

窃盗の重要参考人とは、被疑者とするほどではないけれど、窃盗の疑いが高い人のことをいいます。

重要参考人の場合、黙秘権の告知もないことから、気軽な気持ちで事情聴取にのぞんでしまうおそれがあります。

しかし、あいまいな記憶にもとづき話をしてしまうと、不利な証拠として残り、それをきっかけに逮捕につながる可能性も否めません。

事情聴取を受ける前には、刑事事件に強い弁護士に相談できると安心でしょう。

警察からの呼び出しや事情聴取については『警察からの呼び出し!取り調べで調書が取られる?参考人の対応も解説!』の記事で詳しく解説していますので、ご興味のある方はお読みください。

窃盗事件で証拠がなければ警察は動かない?事情聴取はない?

窃盗の証拠がないと思われるケースでは、警察は動かないのでしょうか。

実際はそうとは限りません。

ここでは、窃盗の捜査、事情聴取について詳しく述べます。

窃盗の被害届が提出されれば捜査・事情聴取の可能性がある

窃盗の被害届が提出され、警察が事件性ありと判断した場合には、証拠がないと思われるような状況だったとしても、捜査が開始されます。

窃盗現場の周囲に目撃者や監視カメラが見当たらなかったとしても、実際には犯行を見ていた人がいたり、建物内にあるカメラが犯行現場をとらえていたりするケースは多いです。

窃盗した鞄などを持って走り去る姿が別の場所のカメラに撮影されている場合も、事情聴取に呼ばれる可能性が高いでしょう。

関連記事

・窃盗で被害届…警察に逮捕される?取り下げは?示談交渉の弁護士相談

窃盗の捜査は証拠収集から余罪追及まで広範囲

窃盗事件の証拠収集・事情聴取

警察の捜査ではまず、窃盗の被疑者を特定するための証拠集めがなされます。窃盗現場付近の防犯カメラや目撃者の有無、指紋やDNAのほか被害者からの事情聴取も行われるでしょう。

窃盗の余罪追及・事情聴取

また、被疑者が特定された場合は余罪や前科の有無まで調査される可能性もあります。窃盗は再犯も多く、本人の意思に反して窃盗をしてしまう窃盗症(クレプトマニア)による犯罪も目立つためです。もっとも、余罪がどこまで追及されるかは事件ごとに異なります。

なお、取り調べでは被疑者の生い立ちや今の生活状況も質問されるでしょう。これは、窃盗行為に至った背景が量刑に影響する可能性があるためです。たとえば、生活苦から窃盗した人とギャンブルでの借金返済のために窃盗した人とを比べると、被疑者に求める刑事処分は変わる場合もあります。

取り調べでどこまで答えるべきなのかという判断は難しいものです。また、証拠を示されたときの答え方や余罪を聞かれた場合の対応など、取り調べのアドバイスを受けるには弁護士への相談がおすすめです。

証拠が不十分だと不起訴処分の可能性もある

窃盗など刑事事件において、被疑者が犯人であると証明できなかったり、証拠が不十分なために被疑者が犯人であるという疑いが残るときには、不起訴処分になることもあります。具体的には、不起訴処分のうちの「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」という処分です。

嫌疑なしと嫌疑不十分

| 不起訴処分 | 意味 |

|---|---|

| 嫌疑なし | 被疑者が犯罪を起こした疑いがない |

| 嫌疑不十分 | 被疑者が犯人であるかの疑いが残る |

不起訴処分となると前科はつきませんし、裁判が開かれて刑罰を言い渡されることもありません。

窃盗事件の証拠が残っている場合はどうする?

警察が犯人を特定する前に自首する

窃盗事件の犯人を示す証拠が残っていると思われる場合には、すぐに弁護士に相談して自首を検討してください。

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、犯人自らが自発的に出頭して罪を申告することです。犯人が特定されている場合には、自首成立とはならず、刑の減軽などの効果も見込めなくなります。

もっとも、自首が成立しなかったとしても、自発的に出頭したという事実は変わりません。身柄拘束の回避の可能性を高める効果などは考えられますので、なるべく早い段階で警察署に出頭するべきでしょう。

刑事事件で自首した場合の効果については『自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説』で詳しく解説しています。

窃盗の被害者と示談して不起訴処分を目指す

日本における刑事裁判で、有罪となる割合は99%以上です。そのため、検察官に起訴されてしまうと、ほとんどの場合で有罪となり前科がついてしまいます。前科がつくと、社会生活において様々な不利益が生じてしまうため、できる限り起訴処分を避けなければなりません。

窃盗事件を起こしてしまった場合、いち早く被害者と示談することが大切です。被害者と示談が成立し、被害者の許しを得ることができたなら、検察官はそれを考慮して寛大な刑事処分をする可能性が高まります。初犯であったり、悪質性が低い事件なら、不起訴処分となることも十分に期待できます。

関連記事

弁護士に今後の対応を相談

窃盗事件の刑事処分をなるべく軽くしたいのであれば、事件後すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

自首の必要性や、示談交渉の進め方など、刑事事件は各事案によって状況に応じた的確な判断が重要となります。事件を起こした側が自力で対応するのは、困難なケースが多いでしょう。

なお、逮捕・勾留されている場合には、弁護士に接見を依頼することで、本人に直接アドバイスを送ることが可能です。逮捕直後は証拠隠滅を防ぐため、家族であっても本人と面会することは原則できません。

窃盗事件で証拠が見つかって逮捕されたら

窃盗で逮捕された後の流れ

窃盗など刑事事件で逮捕された場合、警察による取調べを経て48時間以内に被疑者の身柄と事件が検察に送致されます。検察官は被疑者を受け取ったあと、24時間以内に勾留請求するかを決めなければなりません。勾留請求がなされ、裁判所が認めると被疑者は勾留されることになります。

勾留された後は、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間身体拘束されることになります。仮に起訴された場合、被疑者勾留は被告人勾留に切り替わります。この被告人としての勾留は通常、保釈が認められない限り、裁判が終了するまで続きます。

窃盗での逮捕を避ける方法は?

警察による捜査で証拠が見つかって逮捕される場合、多くは逮捕状を元にした後日逮捕(通常逮捕)が想定されます。逮捕状が発行されている時点で、窃盗の被疑者であるという疑いが強く持たれているでしょう。逮捕状には法的拘束力があるため、拒否できません。

ある日突然逮捕されるといった事態を防ぐには、逮捕状が発行される前に適切な対応を取る必要があります。逮捕状の請求や逮捕執行の流れ、逮捕の前兆を解説した関連記事も参考にしてください。

関連記事

・逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説

現行犯逮捕は証拠がいらない

窃盗で逮捕されるケースは、窃盗現場での現行犯逮捕も多いです。現行犯逮捕のときには証拠がなくても逮捕可能とされています。現行犯逮捕は警察だけでなく、被害店舗の店員や万引きGメン、警備員や犯行現場に居合わせた一般人による私人逮捕がきっかけになることもあります。

家族が窃盗で逮捕されたら

警察による窃盗の証拠固めが終わると、被害金額・行為態様によっては逮捕される可能性もあります。

逮捕された場合、その直後から取り調べが始まりますので、早期の対応が必要です。初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)をご利用いただければ、弁護士が出張し、面会をおこない(接見)、必要なアドバイスを実施することが可能です。

ご家族の緊急事態に是非ご検討ください。まずはお見積りだけでも結構です。

逮捕後に起訴されたら刑事裁判になる

検察に起訴されると、刑事裁判を受けなければなりません。

刑事裁判には略式裁判と正式裁判の二種類があります。

略式裁判とは書類の手続きのみで裁判を終了させる簡易的な方法です。「100万円以下の罰金または科料」を科すことができる事件に適用されます。

窃盗事件は「100万円以下の罰金または科料」を科すことができる事件に該当するため、略式裁判で済む場合もあれば、正式裁判が開かれてしまう場合もあるでしょう。

正式裁判になると、裁判所まで出頭して公判手続きを行い、判決が言い渡されることになります。略式裁判であればその日の内に罰金を支払って事件終了となりますが、正式裁判になると事件終了まで数か月は時間が必要となるでしょう。

窃盗罪に問われた場合の刑罰

窃盗罪の刑罰には拘禁刑と罰金刑があり、刑法235条で「10年以下の拘禁刑」又は「50万円以下の罰金」と定められています。

窃盗罪で拘禁刑になるか罰金刑になるかは、同種前科の有無や窃盗の被害総額、被害者の処罰感情などが総合的に判断されて決まります。

関連記事

・窃盗罪の法定刑・構成要件は?不起訴処分や執行猶予を獲得するには?

アトムの解決事例(窃盗事件)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った窃盗事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

窃盗疑いで捜査、不送致になった事例

会社の売上金を盗んだ疑い(えん罪)で、不送致になった事例

勤務先において、一週間分の売上金を盗んだ疑いをかけられ、警察の調べをうけることになった窃盗のケース。依頼者は容疑を否認していたが立場や業務内容の関係で会社から一方的に疑いをかけられていた事案。

弁護活動の成果

警察への出頭に同行し、依頼者の精神的負担を軽減するとともに、今後の捜査の予定などを調査。刑事手続きを進める予定はないことを確認するに至った。

示談の有無

ー

最終処分

不送致

窃盗疑いで捜査、不起訴になった事例

夫婦で数十万円相当のオーディオ機器を万引きしたが、不起訴処分となった事例

商業施設で複数のオーディオ機器(約十数万円相当)を、夫婦で万引きした。防犯カメラの映像や車のナンバーなどから身元が判明し、警察の捜査をうけることとなった。窃盗の事案。

弁護活動の成果

被害の弁済や贖罪寄付を行った結果、不起訴処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

不起訴処分

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

窃盗でも警察は動く!窃盗の事情聴取の不安は弁護士に相談を

まとめの一言

窃盗の証拠には防犯カメラ、指紋などがあります。被害届も、証拠の一つです。

被害届が出されれば、窃盗事件でも、警察は動く可能性があり、余罪も調べられるリスクがあります。

警察の本格的な捜査で、窃盗疑いの証拠がそろってしまうと、いよいよ裁判で刑罰を受ける可能性が高まってきます。

- 窃盗の証拠はどこまで調べられるの?

- 窃盗の事情聴取に上手く対応できるのか不安

- 窃盗は起訴される?

窃盗事件についての不安は尽きません。窃盗事件の捜査の過程で、事情聴取をうけるたび、窃盗犯の証拠認定の不安は大きくなっていくばかりでしょう。

しかし、窃盗事件の被害者の方と示談ができれば、証拠があっても不起訴を目指せる可能性があります。

示談交渉を弁護士が行うと、被害者が示談に応じてくれる可能性が高まります。被害者は通常、加害者と直接会うことを恐れるものです。弁護士が加害者について被害者との示談交渉の窓口になることで、被害者に直接加害者側と接することがなく事件を解決できるという安心感を与えることができます。

弁護士に示談を任せれば、被害者が被害届を取下げたり、告訴を取消したりする可能性があります。弁護士が被害者感情に配慮した丁寧な交渉により、示談の内容として被害届の取下げや告訴の取消を盛り込んだ示談を目指します。被害者が納得して示談が成立すれば、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まるでしょう。

関連記事

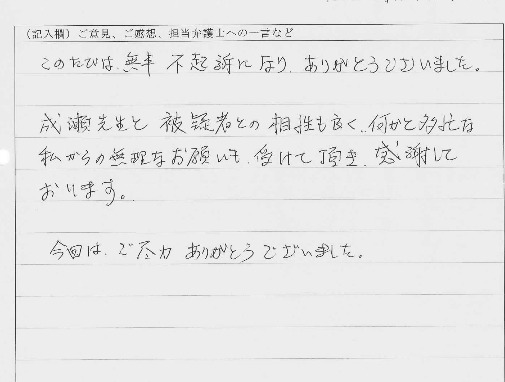

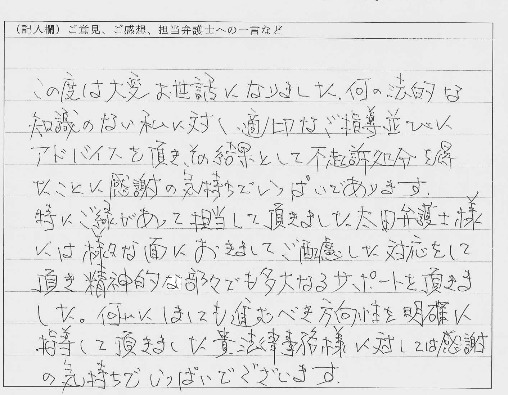

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。

適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

アトムの弁護士相談:24時間予約受付中

アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。

- 警察が動かないと思っていたら、突如逮捕されてしまった

- 窃盗の証拠の件で、警察から呼び出しを受けた

- 警察が窃盗を送致。今度は検察庁から呼び出された

このような警察介入事件の場合は初回30分無料での弁護士相談も実施しています。

相談をご希望の場合は、24時間365日繋がる窓口から予約をお取りください。