2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「生ごみを公園に捨てたら警察から連絡が…」

「不要な家具を高架下に捨てたら警察の取り調べを受けた」

不法投棄・廃棄物処理法違反は、意外と身近な刑事事件です。

廃棄物処理法違反(不法投棄)の刑罰は「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」です。場合によっては、両方科されます。

この記事を読んで分かること

- 不法投棄、廃棄物処理法違反になる行為

- 不法投棄、廃棄物処理法違反の罰則

- 不法投棄、廃棄物処理法違反の実例

- 弁護士に相談するメリット

不法投棄・廃棄物処理法違反での処罰について不安をお持ちの方は、刑事事件の経験が豊富なアトム法律事務所の弁護士に相談してください。早期の弁護士相談が逮捕・前科回避につながります。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

廃棄物処理法違反とは

廃棄物処理法とは

廃棄物処理法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、廃棄物に関する基本的なルールを定めた法律です。

廃棄物処理法の目的は、ゴミの排出量をできるだけ減らし、出された廃棄物についても適切に分けて保管し、安全かつ衛生的に収集・運搬・再利用・処分することで、地域の環境を清潔に保ち、公衆衛生の向上を図ることにあります(1条)。

つまり、生活に直結するゴミ処理のルールを定めることで、住みやすく健康的な社会を維持することを目指した法律です。

廃棄物処理法違反の弁護のポイント

このように、廃棄物処理法違反は、基本的に、公益の保全・向上を目的とするもので、個人の権利を保護するものではありません。

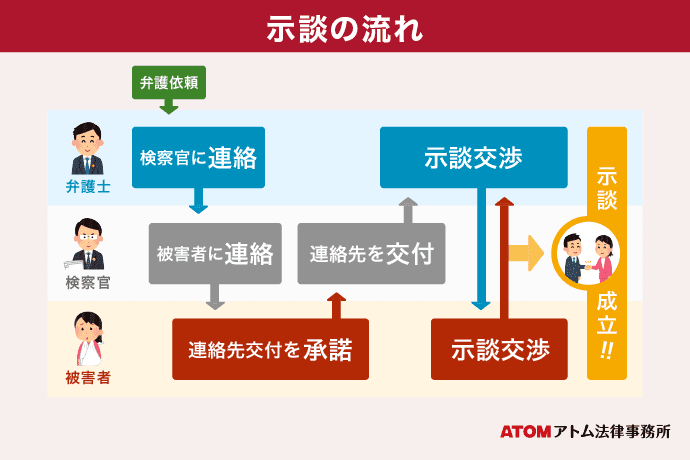

しかし、廃棄物処理法違反をしたことで、他の方にご迷惑をおかけしてしまうことも多いです。その場合、その方との「示談」が重要になります。

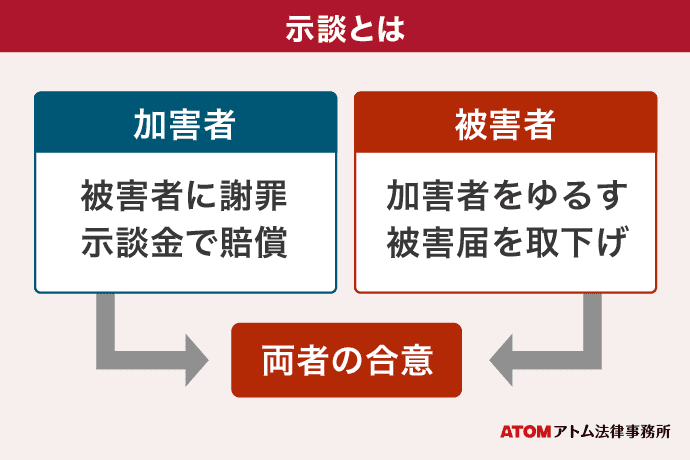

示談とは、事件について、加害者と被害者が和解をすることです。

示談は、お相手の被害の回復につながるだけでなく、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。

また、廃棄物処理法違反を繰り返さないために、どのような対策を講じることができるのかという点も、処分軽減を目指せる要素となり得ます。

詳しくは、本記事の後半で解説します。

廃棄物処理法の「廃棄物」とは?

廃棄物処理法の「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいます(廃棄物処理法2条1項)。

「廃棄物」には、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類があります。

(1)一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物(廃棄物処理法2条2項)をいいます。

たとえば、家庭で出る生ゴミや紙くず、事務所で発生する通常のゴミなどが含まれます。近所でのゴミの出し方をめぐるトラブルや、不適切な時間・場所へのゴミの投棄などが問題になる場合は、この一般廃棄物の扱いが関係してきます。

(2)産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(廃棄物処理法2条4項1号)等をいいます。

会社が事業をおこなう際にでた廃棄物については、こちらの産業廃棄物が問題になるでしょう。

廃棄物処理法違反になる行為と刑罰

不法投棄

不法投棄とは、廃棄物をみだりに捨てることです。

罰則

不法投棄の刑罰は「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」です。情状によっては、拘禁刑と罰金刑が併科される場合もあります(廃棄物処理法25条1項14号、同16条)。

なお、法人の従業員が、法人の業務に関し、不法投棄を行った場合、法人も処罰される可能性があります。法定刑は3億円以下の罰金です(廃棄物処理法32条1項1号)。

不法投棄になる例

家庭ごみやタバコの吸い殻も「廃棄物」です。家庭ごみを決められたゴミ捨て場以外の場所に捨てると、不法投棄の罪が成立する可能性があります。

実際に、家庭ごみの不法投棄によって数万円から数十万円の罰金刑に処せられたケースや、タバコを大量にポイ捨てして罰金刑に処せられたケースもあります。

自己所有地への投棄も処罰対象

自己所有の空き地に捨てれば問題ないと考える方がいるかもしれません。しかし、たとえ自己所有地でも廃棄物をみだりに捨てると、廃棄物処理法違反の不法投棄の罪が成立します。

判例は、自社工場の敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に、その穴のわきに産業廃棄物を野積みした行為も不法投棄に該当すると判断しています(最決平成18年2月20日)。

未遂やその前段階も処罰対象

不法投棄の罪は未遂でも処罰されます(廃棄物処理法25条2項)。

たとえば、不法投棄の未遂としては、トラックに廃棄物を積んで空き地に捨てようと荷台を傾けた段階で逮捕されるケースが考えられます。

さらに、不法投棄目的で廃棄物の収集・運搬をすると、その段階で処罰対象になります。この場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科です(廃棄物処理法26条6号)。

不法投棄の未遂罪になる行為については、たとえば、不法投棄する目的で廃棄物をトラックで運搬すると処罰される可能性があります。

Q 参考条文

(投棄禁止)第十六条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法16条

(罰則)第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 (略)

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

廃棄物処理法25条1項14号

不法焼却

不法焼却の罪に問われるのは、廃棄物を焼却する場合です。

罰則

廃棄物を焼却すると、原則として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科されます(廃棄物処理法25条1項15号、16条の2)。

焼却禁止の例外

例外的に、廃棄物処理法16条の2第1号から3号所定の方法による焼却は廃棄物処理法違反になりません。

不法焼却にならない行為の具体例としては、農業を営むためやむを得ず行う野焼きが挙げられます。

ただし、必ず「やむを得ない」(廃棄物処理法施行令14条4号)と認められるとは限りません。刑事責任を負わないため、できる限り野焼き以外の処分方法を検討しましょう。

未遂やその前段階も処罰対象

不法焼却の罪も、不法投棄同様、取り締まりが強化されています。

具体的には、不法焼却の罪は未遂でも処罰されます(廃棄物処理法25条2項)。

また、不法焼却目的で廃棄物の収集・運搬をすると、その段階で処罰対象になります。法定刑は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科です(廃棄物処理法26条6号)。

Q 参考条文

(焼却禁止)第十六条の二

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物処理法16条の2

廃棄物処理法施行令第十四条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

(罰則)第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 (略)

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物処理法25条1項15号

無許可収集・運搬・処分

無許可で一般廃棄物または産業廃棄物の収集、運搬、処分を業務として行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科されます(廃棄物処理法25条1項1号)。

たとえば、家庭の廃棄物を「一般廃棄物処理業」の許可や委託を受けずに回収するケースが挙げられます。この場合、「産業廃棄物処理業」の許可を得ていたとしても違法になってしまうので注意してください。

Q 参考条文

(罰則)第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

廃棄物処理法25条1項1号

不法投棄目的の不法侵入

不法投棄目的で他人所有の敷地等に侵入すると、廃棄物処理法違反のほかに、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(刑法130条)。

Q 参考条文

(住居侵入等)第百三十条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

刑法130条前段

不法投棄(廃棄物処理法違反)事件の流れ

不法投棄の発覚

不法投棄が発覚すると警察による捜査が始まります。

不法投棄の現場を目撃されて通報されるケースや、不法投棄をされた土地の所有者が告訴状や被害届を提出するケースなど、捜査のきっかけは様々です。

また、自治体職員による立入調査の拒否がきっかけで、行政から警察に通報され刑事事件化するケースもあります。

捜査が進むと被疑者が特定されますが、不法投棄事例で被疑者が逮捕される可能性は高くありません。

しかし、悪質な事例では逮捕もあり得ます。警察が不法投棄を現認して現行犯逮捕するケースもあるでしょう。

廃棄物処理法違反での逮捕の流れ

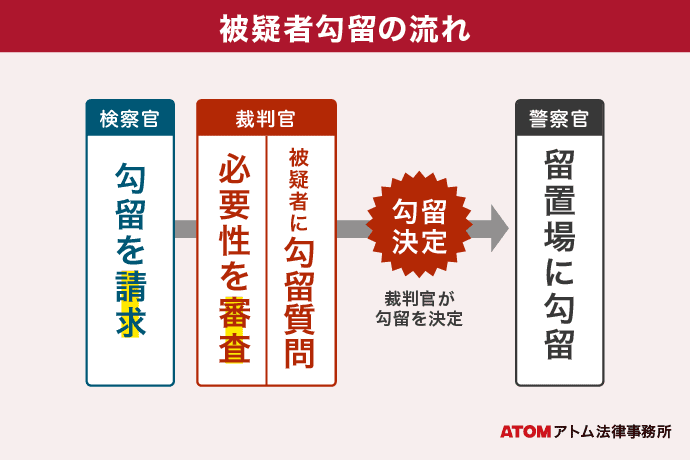

警察に逮捕された場合、48時間以内に、検察官のもとへ送られます(送致)。

送致後は、必要がある場合、24時間以内に、検察官によって勾留請求されます。

勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期の身体拘束のことです。勾留期間は、最大20日間(原則:10日以内、勾留延長:10日以内)となります。

逮捕から最長23日間も身体拘束される可能性があるということです。ただ、裏を返せば、逮捕から23日間で起訴が決まってしまう可能性があるともいえます。

逮捕後の手続きについて詳しく知りたい方は『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』の記事もご参考になさってください。

逮捕されない場合の流れ

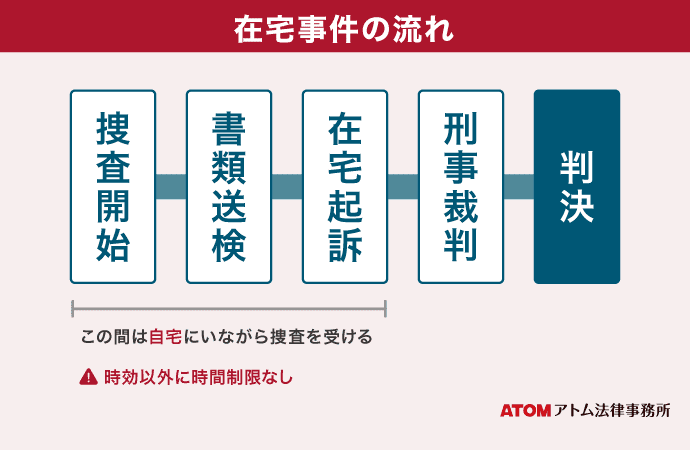

不法投棄事件は、逮捕されないケースが一般的です。つまり、在宅事件(ざいたくじけん)として、捜査されるケースがほとんどです。

在宅事件とは、留置場ではなく、家で生活しながら捜査を受ける事件のことです。

在宅事件の場合、身柄拘束されない代わりに、警察から呼び出しがあったら出頭して取り調べに応じなければなりません。

意味もなく出頭を拒んだり、何の連絡もせずに出頭しなかったりすると、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕事件に切り替わる可能性があります。

警察が指定する日時に出頭できない場合は、事情を説明することで日程調整してもらえることもありますが、なるべく出頭を優先するようにしましょう。

在宅事件の流れの詳細については『在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い』をご覧ください。

不法投棄(廃棄物処理法違反)事件の起訴

起訴とは

起訴(きそ)とは、裁判所に起訴状を提出して、刑事事件の裁判を開くよう求める手続きのことです。

起訴されたら、刑事裁判になり、事件を審理され、有罪か無罪かなど結論が出てしまいます。

起訴の種類

起訴には、正式起訴と略式起訴があります。

正式起訴された後の流れ

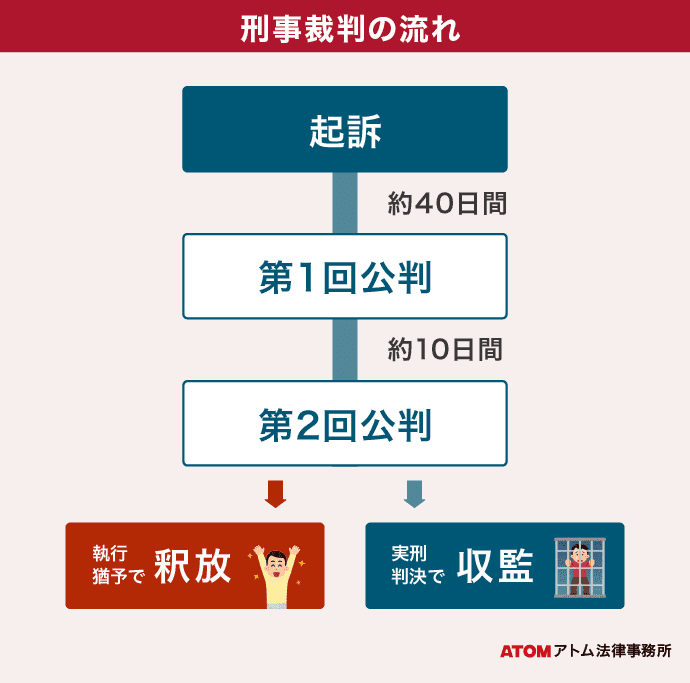

正式起訴の場合、公開の法廷で、刑事裁判を受けることになります。

廃棄物の量が大量であるなど悪質性が高い事例では、正式起訴されて、実刑判決や高額な罰金刑が科されるおそれが高まります。

正式起訴された後の流れとしては、起訴後約40日間経過したら、裁判の1回目(第1回公判)をむかえます。

事案が単純な認め事件であれば、その10日間後くらいで第2回公判が開かれ、判決が出されます。

審理に時間がかかる事件の場合は、裁判にかかる時間はもっと長くなります。

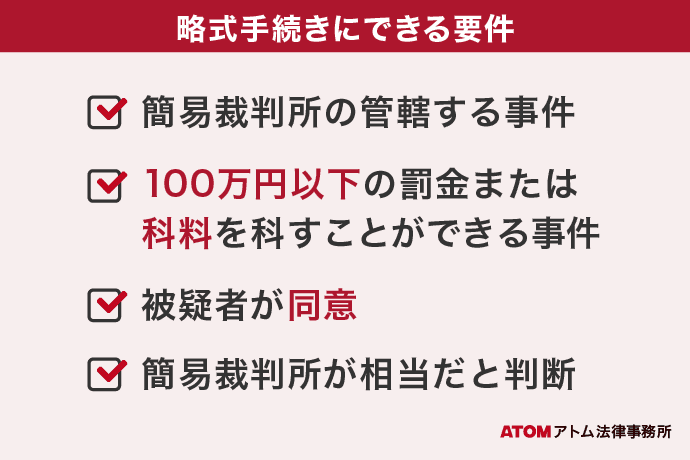

略式起訴された後の流れ

略式起訴された場合、書面審理をうけて、基本、有罪判決で、罰金刑がくだされることになります。

略式起訴になる要件は以下のとおりです。

廃棄物処理法違反の場合、検察官の求刑が100万円以下の罰金になるときは、略式起訴の可能性があります。

悪質性が低い事件で、初犯の場合、略式起訴で罰金刑になる可能性が高いでしょう。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場│前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

廃棄物処理法違反で逮捕・起訴される可能性

廃棄物処理法違反の逮捕率は?

廃棄物処理法違反の容疑がかけられたとしても、すべての事件で身柄拘束されるとは限りません。

令和5年版の犯罪白書では、令和4年度の廃棄物処理法違反の逮捕率は約3.5%となっています。

もともと逮捕されないケースが多いうえに、警察などで逮捕後釈放されるケースもあります。そのため身柄率が低くなる傾向にあるのでしょう。

廃棄物処理法違反の勾留請求率は?

勾留(こうりゅう)とは、逮捕に引き続き留置される手続きのことで、最大20日間拘束されます。

検察官の請求に応じて、裁判官が、勾留の必要性を判断し、勾留を実施するかどうかを決めます。

令和5年版の犯罪白書によると、令和4年度は、廃棄物法処理法違反で逮捕されている人のうち92.5%が勾留請求されています。

そして、実際に勾留請求された人数は210人で、そのうち実際に勾留決定は197人(93.8%)、却下は13人(0.07%)です。

逮捕されている人は、その後も勾留が続く可能性が非常に高いといえそうです。

廃棄物処理法違反の起訴率は?

令和5年版の犯罪白書によると、令和4年度に廃棄物処理法違反で起訴された人は3,744人(55.3%)、不起訴は3,027人(44.7%)です。

不起訴になった3,027人のうち、2,822人(93.2%)は起訴猶予です。起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が明らかであっても、検察官があえて起訴しないものです。

犯罪結果の大小、反省の事情や更生の可能性など、諸事情が考慮されて、起訴猶予になるケースもあります。

不起訴のうち約93.2%が起訴猶予処分となっています。そのため、廃棄物処理法違反をおかした事実がある場合でも、不起訴処分を獲得できるケースは多いといえそうです。

廃棄物処理法違反の起訴・不起訴

- 起訴:3,744人

うち公判請求:199人

うち略式起訴:3,545人 - 不起訴:3,027人

うち起訴猶予:2,822人

起訴猶予以外の不起訴:205人 - 家庭裁判所送致:113人

関連記事

・起訴猶予とは?起訴猶予になりやすい人や事案の傾向、不起訴との違いを解説

不法投棄(産業廃棄物処理法違反)の罰則

廃棄物処理法違反に対する刑事処分とは?

不法投棄、不法焼却、無許可収集・運搬・処分などの刑罰は、廃棄物処理法に、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています(廃棄物処理法25条1項柱書)。

裁判で有罪が確定したら、個別の事情に照らしながら、法律の範囲内で、刑罰が言い渡されます。

廃棄物処理法違反の量刑で重視される事情

不法投棄など廃棄物処理法違反の罪は、犯罪結果の大小(廃棄物の種類、量etc.)、不法投棄の行為態様(場所、方法etc.)など、以下のような事情を考慮して、起訴・不起訴や刑罰の重さが決められます。

不法投棄の罪で重視される事情

- 投棄した廃棄物の種類、量

- 付近環境への具体的影響の有無

- 不法投棄の動機、理由

- 投棄した場所

- 投棄の方法(原状回復が容易かどうか等)

- 原状回復の有無

- 同種前科や前歴の有無等

- 今後、不法投棄をくり返さないための対策

など

不法投棄の罪に問われた場合、上記事情を意識してご自身に有利な主張を行う必要があります。適切な主張を行うには、刑事弁護の経験豊富な弁護士へ依頼するのが最善策です。

不法投棄(廃棄物処理法違反)の刑罰:実例2選

(1)不法投棄(廃棄物処理法違反)

業者が、土地の造成作業で発生した伐採木の根株などの木くず約10トンを、土中に埋めた不法投棄の事案(津地判R5.7.6 令和4年(わ)第174号)

最終処分

代表取締役に懲役2年6月および罰金200万円、従業員に懲役1年6月、会社に罰金400万円が言い渡された

(2)不法投棄(廃棄物処理法違反)

業者が産業廃棄物を家庭用ごみの集積所に捨てる行為が、廃棄物処理法違反の不法投棄に問われた事案(仙台地判H24.10.17 平成24年(わ)第340号)

最終処分

会社の代表役員に懲役1年、従業員に懲役10ヶ月、会社に罰金150万円が言い渡された

不法投棄に対する行政処分とは?

不法投棄をすると、改善命令や措置命令等の行政処分が行われる可能性があります。

改善命令は、排出事業者に産業廃棄物の処理方法を改善するよう命じるものです(廃棄物処理法19条の3)。

改善命令違反に対する罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこの併科です(廃棄物処理法26条2号)。

措置命令は、不法投棄された産業廃棄物を撤去するよう命じるものです(廃棄物処理法19条の5)。

措置命令違反に対する罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科です(廃棄物処理法25条1項5号)。

行政処分が行われると、法人の代表者名等の個人情報が都道府県のホームページで公表されるケースが多いです。こうしたリスクを避けるため、日頃から廃棄物処理法に関する知識を会社全体で共有することが大切です。

不法投棄(廃棄物処理法違反)事件を弁護士に相談するメリット

不起訴処分の獲得

廃棄物処理法違反で前科がつくと、就職や海外渡航など、様々な面で不利益を被ります。不利益を避ける最善の方法は、不起訴処分の獲得です。

不法投棄事案における不起訴処分のポイントは原状回復です。自ら費用を負担して原状回復することが重要です。

さらに、他人の所有地に不法投棄した場合は所有者(被害者)との示談が重要です。

示談交渉を行う場合、弁護士は、所有者に早急に謝罪の意をお伝えします。その上で、ご本人に対する許し(宥恕)を得られるよう尽力します。また、被害届が提出されている場合は、被害届を取り下げてもらえるよう説得します。

宥恕付き示談や被害届取下げによって、不起訴処分となる可能性は高まります。

示談交渉は被害者側の心情に考慮した交渉を行う必要があります。アトム法律事務所は、示談によって不起訴処分を獲得した実績が多数あります。早期の示談による不起訴処分をご希望の場合、アトム法律事務所にぜひご相談ください。

関連記事

アトムの解決事例(ペットの糞の不法投棄で不起訴処分)

ペットの糞を、マンションのベランダから不法投棄した事案。糞の不法投棄により、駐車場に止めてあった他人の車両を汚した。

弁護活動の成果

ご迷惑をおかけした車両の持ち主に、謝罪を尽くし、示談が成立。マンションオーナーの方にも、誠実な対応を誓約した。

睡眠薬に起因して本件犯行に及んでしまった事から、医療機関を受診してもらい、適切な処方で服薬するよう、再発防止のサポートもおこなった。

取調べへのアドバイス

廃棄物処理法違反の被疑者になると、警察官や検察官による取調べを受けます。取調べの供述内容は刑事処分に大きく影響します。取調官の質問に不用意に答えると、後で取り返しのつかない状況に発展しかねません。

このような事態を防止するため、弁護士から取調べに対する適切なアドバイスを早期に受けることが重要です。取調べでどう答えていいか不安であれば、弁護士に確認してから答えることも可能です。

取調べに適切に対応すれば、早期釈放の実現や不起訴処分の可能性が高まります。

関連記事

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

刑罰の軽減

廃棄物処理法違反に関しても、弁護士は刑罰の軽減を目指して弁護活動を行うことができます。

たとえば、不法投棄などの違反行為が問題となった場合、弁護士はその行為があった場所の原状回復が行われたことや、被害者や所有者との間で示談が成立した事実を、検察官や裁判官に丁寧に説明します。

また、依頼者が違反行為を真摯に反省していることや、今後同様の違反を繰り返さないために具体的な再発防止策(廃棄物処理業者との契約や社員教育の実施など)を講じていることも主張します。

これらの対応によって、廃棄物処理法違反であっても、情状が考慮されて刑罰が軽くなる可能性があります。違反の内容や経緯を踏まえた丁寧な弁護活動が、処分の軽減に大きく関わるのです。

アトムの解決事例(側溝に家庭ごみを不法投棄で不送致)

自宅裏の側溝に家庭ごみを不法投棄した事案。隣人トラブルの発展し、警察にも通報された。

弁護活動の成果

ご迷惑をおかけした隣家の住民に対して、謝罪と賠償を尽くし、示談が成立した。

不送致で事件終了となった。

廃棄物処理法違反の早期対応はアトム法律事務所へ

廃棄物処理法違反をしてしまった場合、弁護士に依頼するのはできる限り早期がおすすめです。私選弁護士であれば逮捕直後から接見可能です。

なお、当番弁護士制度によって逮捕後1回だけ無料で弁護士の接見を受けることができますが、当番弁護士は自分で選任できないというデメリットがあります。

また、国選弁護人は勾留決定後でなければ接見できません。

早期に適切な刑事弁護をご希望の方は、迅速対応可能なアトム法律事務所にぜひご相談ください。

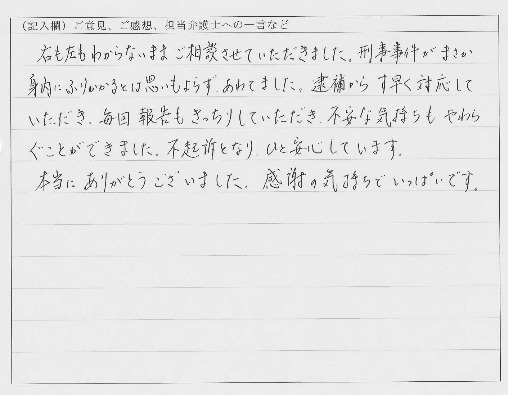

アトム弁護士の評判・ご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

アトムの弁護士相談:24時間ご予約受付中

アトム法律事務所では現在、24時間、相談予約窓口を開設しています。

また、警察が介入している事件について、初回30分無料相談を実施中です。

- 不法投棄(廃棄物処理法違反)事件で、警察から呼び出された

- 不法投棄(廃棄物処理法違反)事件で、家族が逮捕された など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。