2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

犯罪行為をしてしまったり、犯罪の疑いをかけられたりすると、警察の捜査を受けることになります。

警察の取り調べに関して「黙秘権があるから何も話す必要はない」「完全に黙秘すれば不起訴になる」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

完全黙秘をしたとしても、必ず不起訴になるとは限りません。

捜査機関が十分な証拠を集めていれば、被疑者が黙秘していたとしても起訴される可能性はあります。

一方で、有力な証拠が全くなければ、被疑者の供述が重要な証拠となります。この場合に完全黙秘をすれば不起訴になるケースもあるかもしれません。

この記事では、完全黙秘で不起訴になるのか、完全黙秘にデメリットがあるのかなどを解説します。警察の取り調べで不安なことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

目次

完全黙秘とは?

黙秘権とは?

黙秘権とは、自己に不利益な供述を拒否することができる権利です。

黙秘権は憲法上補償された権利であり、日本国憲法38条1項に規定されています。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

日本国憲法38条1項

刑事事件を起こしてしまい、被疑者になってしまった場合でも、取り調べで自己の意思に反して供述する必要はありません。被疑者の黙秘権については、刑事訴訟法に規定されています。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

刑事訴訟法198条2項

なお、起訴されてしまい被告人として刑事裁判を受ける場合でも、供述を拒むことが可能です。被告人の黙秘権についても、刑事訴訟法に規定されています。

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

刑事訴訟法311条1項

黙秘権は、強制的な自白を防ぎ、被疑者・被告人の権利を保障するために認められます。

完全黙秘の意義

完全黙秘とは、捜査機関の取調べにおいて、一切の供述をしないことを意味します。

完全黙秘には、以下の意義があります。

- 自白による不利な証拠を出さない

- 供述の誤認を防ぐ

- 不当な取調べを防止する

完全黙秘をすれば不起訴になるのか

完全黙秘をすれば必ず不起訴になるということはありません。

完全黙秘は、あくまでも不起訴処分の可能性がある手段の一つです。

完全黙秘が不起訴につながるかどうかは、状況や証拠によって異なります。

完全黙秘は、自白による不利な証拠を出さないことで、不起訴処分獲得の可能性を高める効果があります。しかし、捜査機関が十分な証拠を収集している場合などには、完全黙秘が不起訴につながらないこともあります。

完全黙秘を検討する際には、弁護士に相談して、状況や証拠を踏まえた上で、最善の判断を下すことが大切です。

20日間の完全黙秘で不起訴?

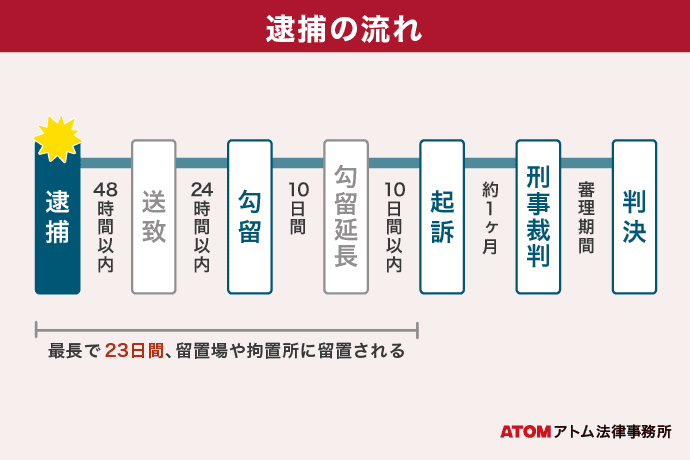

刑事事件で警察に逮捕されると、ほとんどのケースで48時間以内に検察に送致されます。

送検後は24時間以内に勾留請求するか釈放されるかが決められ、裁判所で勾留が決定されると10日間の身柄拘束が続きます。

勾留はさらに10日間延長がされる場合もあります。逮捕期間を含めると、最長で23日間の身柄拘束となります。

勾留満期を迎えると検察は起訴か不起訴の判断を行います。

その時点で供述証拠以外に証拠がなく、自白していない場合には、証拠不十分で不起訴になる可能性があります。

しかし、逮捕されてから20日間以上も身柄拘束され、警察の取り調べに全く応じないというのは、現実的には困難になるでしょう。

完全黙秘のメリット・デメリット

完全黙秘のメリット

不利な供述を防げる

完全黙秘をすることで、自白による不利な証拠を出さずに済みます。

警察の取り調べに屈して自白した供述は、原則として後になってから撤回できません。

自分の言葉ではなく警察の誘導通りに供述してしまい、気付いた時には不利な証拠になってしまうケースもありえます。

証拠次第で不起訴になることもある

完全黙秘をすることで、証拠次第で不起訴になる可能性が高まります。

有力な証拠が自白以外に見つからない場合、自白がなければ、検察官が起訴を断念せざるをえない場合があるからです。

ただし、状況や証拠によっては、完全黙秘をしても不起訴にならないこともあります。

完全黙秘のデメリット

身柄拘束の長期化

完全黙秘を貫くことで、警察の捜査が長引き、身柄拘束が長期化するリスクがあります。

刑事事件では、逮捕から起訴不起訴が決定するまで、最長で23日間の身柄拘束がありえます。

供述すれば数日で釈放されるような事件でも、完全黙秘をすることで、最大限勾留されてしまうおそれがあるのです。

心身への負担

取り調べは、警察による圧が強く、精神的に苦しい時間となります。

弁護士に同席してもらいたくても、取り調べに弁護士が立ち会うことは原則できません。

供述に関するアドバイスを弁護士から受けたとしても、捜査のプロである警察に一人で立ち向かって完全黙秘を貫くというのは、心身にとって負担となるでしょう。

関連記事

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

完全黙秘するかどうかの判断基準

犯行の有無

犯行を否認している場合、黙秘することで自白調書を作成するリスクを回避することができます。自白調書は、捜査機関にとって最も重要な証拠のひとつであり、不利な供述が記載されると、起訴や有罪判決につながる可能性があります。

ただし、犯行を認めている場合、黙秘しても不利な状況は改善されません。むしろ、犯行を隠蔽しようとしていると誤解される可能性があり、捜査機関の追及が厳しくなるおそれもあります。

証拠の有無

捜査機関が有力な証拠を有している場合、黙秘しても不起訴や無罪を勝ち取るのは難しいでしょう。むしろ、黙秘したことで反省の態度がないと判断され、逆に不利になる可能性もあります。

一方、捜査機関が有力な証拠を有していない場合、黙秘することで不起訴や無罪を勝ち取る可能性が高まるでしょう。

弁護士の意見

弁護士は、被疑者の状況や証拠の状況を踏まえて、黙秘するかどうかを判断します。弁護士と相談して、完全黙秘の方針で進めていくのか決定することが大切です。

逮捕されている場合には、接見を依頼することで弁護士と本人が面会することができます。

完全黙秘をする場合の注意点

黙秘していい事案かどうか見極める

完全黙秘は、すべての事案に適した対応ではありません。犯行を否認している場合や、捜査機関が有力な証拠を有していない場合に有効な手段ですが、犯行を認めている場合や、捜査機関が有力な証拠を有している場合は、不利になる可能性もあります。

そのため、完全黙秘を行うかどうかは、個々の事案ごとに慎重に判断する必要があります。

弁護士に相談する

完全黙秘を行う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被疑者の状況や証拠の状況を踏まえて、完全黙秘するべきかアドバイスが可能です。

また、弁護士は、捜査機関の取り調べを受ける被疑者に接見したり、不当な取り調べを防止したりするなど、被疑者の権利を守るために必要な対応を行います。