2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

飲酒運転は、飲酒量や運転の態様によって、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

飲酒運転の犯罪(一例)

- 酒気帯び運転(道路交通法違反の罪)

- 酒酔い運転(道路交通法違反の罪)

- 過失運転致死傷罪

- 危険運転致死傷罪

飲酒運転で有罪判決を受けると、罰金刑や拘禁刑の刑罰が科せられるケースもあります。

また、飲酒運転の同乗者も、飲酒運転に関する罪に問われる可能性があります。

この記事では、飲酒運転に関与した人に成立する犯罪の種類、刑罰の重さ、不起訴になる条件などを解説します。

飲酒運転に関与してしまい、犯罪になってしまうのか、どのような刑罰になるのか心配している方は、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

飲酒運転をした運転手はどのような犯罪になる?罰則は?

飲酒運転は基本的に酒気帯び・酒酔い運転が成立

飲酒運転をした運転手に成立する犯罪について、もっとも基本的な犯罪が「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」です。 刑罰はそれぞれ以下のようになります。

飲酒運転で成立する基本的な犯罪

- 酒気帯び運転

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 酒酔い運転

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

酒気帯び運転の罰則

「酒気帯び運転」とは、血中または呼気中のアルコール濃度が一定以上であるにもかかわらず運転した場合に成立する犯罪です。基準は法令で明確に定められており、血液1ミリリットル中に0.3ミリグラム以上、もしくは呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に該当します(道路交通法施行令44条の3、道路交通法117条の2の2第1項3号)。

たとえば、ビール中瓶1本や日本酒1合を飲んだ程度でも、血中アルコール濃度は0.2㎎/㎖から0.4㎎/㎖に達するとされ、基準を超える可能性があります。つまり、「酔ってないから大丈夫」と思える量の飲酒でも、運転すれば酒気帯び運転と認定される可能性があるということです。

酒気帯び運転になる飲酒量(目安)

- ビール中瓶1本

- 日本酒1合

- 缶チューハイ1.5杯 など

「酒気帯び運転」の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(道路交通法65条1項、同117条の2の2第1項3号)。

酒酔い運転の罰則

「酒酔い運転」は、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で、運転をした場合に成立する犯罪です。

酒酔い運転は、血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度が基準値を超えるかどうかに関係なく成立します。たとえば、まっすぐ歩くことができない、捜査機関への受け答えがおかしいなど、客観的に見て酔っている状態などの場合は、酒酔い運転で検挙されることになるでしょう。

「酒酔い運転」の刑罰は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(道路交通法65条1項、同117条の2第1項1号)。

飲酒運転で人身事故をおこした場合の犯罪

酒気帯び運転、酒酔い運転などの飲酒運転をした際に、人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」が成立します。

また、飲酒運転による人身事故で、被害者を救護せずに立ち去った場合は、道路交通法に規定される救護義務違反の罪が成立します。

飲酒運転の人身事故で問われる犯罪

- 危険運転致死罪

1年以上の20年以下の拘禁刑 - 危険運転致傷罪

15年以下の拘禁刑 - 過失運転致死傷罪

7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 - 救護義務違反の罪

10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

飲酒運転を隠そうとした場合の犯罪は?

上記のほか、提示を求められたのに免許証を提示しないときには「免許証提示義務違反」、飲酒を検知されないようにしたなどの場合には、「飲酒検知拒否罪」「アルコール発覚免脱罪」といった犯罪が成立します。

飲酒検知拒否罪は、警察官が飲酒運転の疑いを持ち、運転手に呼気検査を求めた場合に、呼気検査を拒否することによって成立する可能性がある犯罪です。

アルコール発覚免脱罪は、アルコール等の発覚をまぬがれるために、さらにアルコールを摂取したり、その場を離れて身体のアルコール濃度を減少させたりすることを言います。

飲酒運転を隠そうとした場合の犯罪

- 免許証提示義務違反

5万円以下の罰金 - 飲酒検知拒否罪

3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - アルコール等影響発覚免脱

12年以下の拘禁刑

飲酒運転は同乗者、車や酒の提供も犯罪?

「飲酒運転周辺3罪」とは、同乗罪、車両提供罪、および酒類提供罪のことです。

飲酒運転に関連して犯罪が成立するのは、飲酒運転の運転者だけではありません。飲酒運転の同乗者や車両・酒の提供者も、飲酒運転に関連して犯罪が成立します。

「自分は運転していなかったから大丈夫」と甘く考えてはいけません。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

ケース1:同乗した・乗せてと頼んだ【同乗罪】

飲酒運転の同乗者については、「同乗罪」に問われる可能性があります。同乗罪は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車に乗せるように要求・依頼した場合に成立します。

飲酒運転の同乗者が同乗罪に問われるケースとしては、以下のようなケースがあげられるでしょう。

同乗罪の具体例

- 飲酒を目撃していたのに同乗

- 酒臭さに気づきながら同乗

- 酔っていると知りながら制止せず同乗

もっとも、運転手が酒気を帯びていたことを知らなかった場合は、同乗罪には問われません。しかし、運転手が飲酒をしたお店で飲食を共にしていた場合などは、知らなかったでは通用しないと考えていいでしょう。

飲酒運転の同乗者が犯罪に問われる場合は、以下のような罰則を受ける可能性があります。

飲酒運転の同乗者の犯罪

- 運転手が酒気帯び運転

2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 - 運転手が酒酔い運転

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

まず、運転者が「酒気帯び運転」の場合、同乗者が受ける刑罰は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。運転免許に関する行政処分については、免許取消又は90日以上の停止となります。

次に、運転者が「酒酔い運転」の場合、同乗者が受ける刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。 運転免許に関する行政処分については、免許取消又は2年以下の停止となります。

なお、飲酒運転の同乗者について、運転免許が取消になった実例としては以下のようなものがあります。

運転免許が取消処分になった事例

警視庁「飲酒運転の罰則等」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html(2023年6月30日現在)

知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)

ケース2:車を貸した【車両提供罪】

運転者が「酒気帯び運転」の場合、飲酒運転をするおそれがある者に対して車両などを提供した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

一方、運転者が「酒酔い運転」の場合、車両提供者が受ける刑罰は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になります。

飲酒運転の車両提供者の犯罪

- 運転手が酒気帯び運転

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 運転手が酒酔い運転

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

ケース3:お酒を勧めた【酒類提供罪】

まず、運転手が「酒気帯び運転」の場合、飲酒運転をするおそれがある者に対して、酒類を提供する等した者は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になります。

一方、運転者が「酒酔い運転」の場合、酒類提供者が受ける刑罰は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

飲酒運転の酒類提供者の犯罪

- 運転手が酒気帯び運転

2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 - 運転手が酒酔い運転

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

なお、酒類提供罪でも運転免許を取り消される可能性はあります。酒類提供罪による運転免許取消の実例としては、以下のようなものがあります。

運転免許が取消処分になった事例

警視庁「飲酒運転の罰則等」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html(2023年6月30日現在)

飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し(東京都調布市)

飲酒運転は起訴される?

飲酒運転をしたら初犯でも起訴?不起訴の可能性は?

飲酒運転をした人の場合、はじめての犯罪(=初犯)であっても、起訴される可能性は高いでしょう。

2021年度の検察統計調査を見てみると、危険運転致死傷罪の起訴率は77.8%でした。 また、アルコール等影響発覚免脱罪の起訴率は86.4%でした。

このような数値からも、飲酒の影響などがある危険な運転をする犯罪については、起訴率が高くなることがわかるでしょう。

起訴された後は、刑事裁判にかけられ、裁判官によって有罪か無罪か、有罪ならばどのような刑罰を受けるかが決められます。

初犯の酒気帯び・酒酔い運転の量刑相場は?

実際の量刑相場は、飲酒運転事件の詳細にもよりますが、初犯の酒気帯び運転であれば、略式起訴による罰金20万円~30万円です。

また、酒酔い運転の初犯であれば、罰金刑50万円ということもあれば、正式裁判が開かれて執行猶予つきの拘禁刑判決が言い渡されるという流れもありうるところです。

アトム法律事務所の「飲酒運転の執行猶予率」によれば、飲酒運転の犯罪について執行猶予がついた事案は87%となっています(2025年9月30日現在)。

酒気帯び運転の同乗者が不起訴になる条件は?

酒気帯び運転の同乗者の場合、酒気帯び運転をした運転手よりも悪質性が低いと判断されれば不起訴になる可能性もあるでしょう。

不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、刑罰を受けることはありません。

酒気帯び運転の同乗者については、以下のような条件を満たすと不起訴になる可能性が高まります。

飲酒運転について不起訴になりやすい条件

- 飲酒運転の認識が欠けていた

- 飲酒運転によって事故が起きていない

- 運転者に車を運転させないように努力した

また、飲酒運転の同乗者が否かにかかわらず、刑事事件の弁護活動では一般的に以下のような事情があることが不起訴の結論になりやすいと言われています。

一般的に不起訴になりやすい条件

- 反省していること

- 被害者に謝罪し、示談を成立させていること

- 再発防止策を講じていること

飲酒運転の同乗者について、上記のような条件がそろっている場合は不起訴になる可能性が高くなります。

しかし、実際に不起訴になるかどうかは、検察官の判断しだいです。

飲酒運転に関連する犯罪で不起訴を目指すのであれば、上記のような不起訴になる条件がそろっていることについて、早いうちから検察官に伝えていき、検察官に不起訴の判断をうながしていく必要があります。

関連記事

飲酒運転に関するよくある質問

Q.酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは何ですか?

酒酔い運転と酒気帯び運転は、いずれも飲酒運転に該当しますが、判断基準が異なります。

酒酔い運転は、運転者がアルコールの影響により正常な運転ができない状態にあるかどうかが重視されます。数値的なアルコール濃度にかかわらず、注意力や判断力の低下が見られると判断されれば適用されます。

一方、酒気帯び運転は、運転者の状態ではなく、検査によって検出されたアルコール濃度が一定基準を超えているかどうかで判断されます。具体的には、呼気中に0.15mg/L以上、または血中に0.3mg/mL以上のアルコールが含まれている場合に該当します。

たとえ運転に支障がないように見えても、基準を超える数値が検出されれば酒気帯び運転となります。

Q.飲酒運転で逮捕されると前科はつく?

飲酒運転で逮捕されただけでは、前科にはなりません。

前科とは、有罪判決(有罪の確定判決)を受けた経歴のことです。罰金刑のみの略式命令や執行猶予付き有罪判決も前科に含まれます。

そのため、逮捕された後に、起訴されて有罪の確定判決をうけた場合には前科になります。

関連記事

Q.飲酒運転でも賠償する際、保険は使える?

あくまでご契約の保険内容によります。多くの場合、飲酒運転をして交通事故を起こし、相手の方にお怪我をさせてしまった場合であっても、賠償金の支払いのために保険を使うことができるでしょう。

ただし、飲酒運転の加害者側であるご自身のお怪我について人身傷害保険などの保険金を受け取ることは難しいケースが多いでしょう。

Q.飲酒運転で不起訴なら運転免許は大丈夫?

飲酒運転は刑事罰の対象となるだけでなく、運転免許にも重大な影響を及ぼします。

飲酒運転そのものや、それによって事故を起こした場合、運転免許の取消や一定期間の停止といった行政処分を受ける可能性があります。

たとえ刑事事件が不起訴となった場合でも、行政処分が下されることがあります。不起訴でも運転免許への影響は避けられないケースがある点には注意が必要です。

| 罪名 | 点数 | 欠格等 |

|---|---|---|

| 酒酔い運転 | 35点 | 3年 |

| 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25ミリグラム/l以上) | 25点 | 2年 |

| 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム/l以上0.25ミリグラム/l未満) | 13点 | 免許停止90日 |

| 危険運転致死 | 62点 | 8年 |

| 危険運転致傷 | 45~55点 | 5~7年 |

| ひき逃げ(救護義務違反) | 35点 | 3年 |

そもそも、不起訴と免許の取り消しは判断の主体とタイミングが異なります。不起訴は検察官によって判断され、免許を取り消すかは警察によって判断されるものです。

そのため、飲酒運転が不起訴と検察官に判断されても、警察官から免許に対する行政処分が出されることがあるのです。

ただし、免許取消の前におこなわれる「聴聞」という手続の結果しだいという側面もあります。

飲酒運転をしてしまったら弁護士に相談ください

弁護士に相談すれば取調べへのアドバイスが受けられる

飲酒運転に関する犯罪で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、警察の取調べへのアドバイス、不起訴を目指した活動ができます。

警察の取調べでは、飲酒運転に関する事情について詳しく聞かれることになります。

取調べでは、当該飲酒運転に関連して、犯罪の悪質性が際立つような供述を引き出そうとしてくることもあるため、弁護士に早期にアドバイスをもらっておく必要があります。

弁護士のサポートを得ることで、取調べのプレッシャーを軽減させ、不用意な供述を引き出されないよう冷静に対応できる可能性が高まるでしょう。

関連記事

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

アトムの解決事例(飲酒運転)

飲酒運転をし、ポールや塀など4か所に車体をぶつけながら走行した。しかし、依頼者は警察に自損事故を起こした旨を報告しなかった。道路交通法違反の事案。

弁護活動の成果

反省文の作成や贖罪寄付を実施し、情状弁護を尽くした結果、略式手続きによる罰金刑となった。

アトムの解決事例(飲酒運転)

泥酔状態で車を運転し、ガードレールや縁石など複数の物損事故を起こしたが、運転を続けた。道路交通法違反の事案。

弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くした結果、略式手続きによる罰金刑となった。

飲酒運転・交通犯罪の相談予約受付窓口は?

アトム法律事務所では24時間365日相談予約受付中です。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきており、刑事事件の解決実績が非常に豊富な弁護士事務所です。飲酒運転の解決実績も複数あります。

警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分の弁護士相談を無料で実施しています。

飲酒運転の運転手の方、同乗者の方を問わず、犯罪の不起訴・刑罰の軽減の対策を立てたい方は、下記電話番号までご連絡ください。

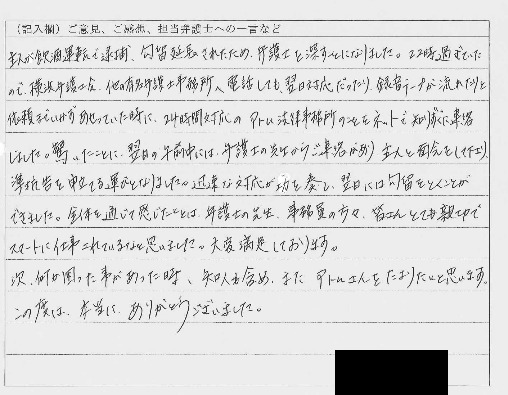

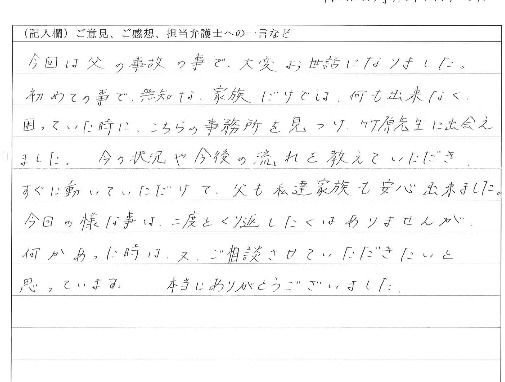

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

飲酒運転に強い弁護士選び・犯罪の弁護活動に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

何もできず困っていた時、先生がすぐ動いてくれ安心できました。

(抜粋)主人が飲酒運転で逮捕、勾留延長されたため、弁護士を探すことになりました。22時過ぎていたので、横浜弁護士会、他の有名弁護士事務所へ電話しても、翌日対応だったり、録音テープが流れたりと依頼までいかずあせっていた時に、24時間対応のアトム法律事務所のことをネットで知りすぐに連絡しました。驚いたことに、翌日の午前中には、弁護士の先生からご連絡があり、主人と面会をして下さり、準抗告を申立てる運びとなりました。迅速な対応が功を奏し、翌日には勾留をとくことができました。全体を通じて感じたことは、弁護士の先生、事務員の方々、皆さんとても親切でスマートに仕事されているなと思いました。大変満足しております。

何もできず困っていた時、先生がすぐ動いてくれ安心できました。

(抜粋)今回は父の事故の事で、大変お世話になりました。初めての事で、無知な、家族だけでは、何も出来なく、困っていた時に、こちらの事務所を見つけ、竹原先生に出会えました。今の状況や今後の流れを教えていただき、すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。今回の様な事は、二度とくり返したくはありませんが、何かあった時は、又、ご相談させていただきたいと思っています。

24時間ご予約受付中:初回30分無料

アトム法律事務所の弁護士相談のご予約窓口は、24時間365日つながります。

弁護士の相談枠を早く押さえることが、解決の第一歩です。深夜でもつながりますのでお気軽に電話ください。

また、アトム法律事務所では、警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。

また、大切な家族が逮捕されたという方は、ショックを受けるのは当然です。ただ、家族にしかできない重要なサポートがあります。まずは、今後の対応を知るためにも相談を活用し、何をすべきか弁護士と一緒に整理しましょう。

まずは、お電話にてお問い合わせください。お電話お待ちしております。