2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

スピード違反、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなどの行為は、道路交通法違反として逮捕される可能性があります。

道路交通法違反で逮捕されれば、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の身体拘束を受け、前科がつくおそれもあります。

道路交通法違反は、数万円の罰金から、最大10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(救護義務違反の例)といった刑事処分まで、その態様に応じた処罰が定められています。

さらに、免許取消や停止などの行政処分も科される可能性があり、生活への影響は避けられません。

この記事では、道路交通法違反の行為と刑罰、逮捕されやすいケース、弁護士に依頼するメリットについて、具体的な事例も交えて道路交通法に詳しいアトム法律事務所の弁護士が解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

道路交通法とは?

道路交通法とは、道路における安全を確保し、円滑な交通を維持するために定められた法律です。

道路交通法に違反した場合、「行政処分」と「刑事処分」の2つの責任を問われることになります。

行政処分(点数制度・反則金)

行政処分は、公安委員会が「再び事故や違反を起こさないように」という目的で行う、運転資格に対するペナルティです。国家が運転者に対して安全運転の適性を問い直すための手続きといえます。

行政処分の例

- 点数制度

違反の程度に応じて点数が加算され、過去3年間の累計が一定に達すると「免許停止(免停)」や「免許取消(免取)」になります。 - 反則金(青切符):

比較的軽微な違反の場合に支払うお金です。期限内に支払えば「刑事手続」へ進むことはなく、後述する前科もつきません。

行政処分は刑事処分とは異なり、犯罪としての記録は残りません。

しかし、免許停止期間中は無免許運転と同様に扱われるほか、免許を失えば再取得に時間と費用がかかるなど、実質的な不利益は決して小さくありません。

刑事処分(罰金・拘禁刑・前科)

刑事処分は、国家が犯罪に対して科す刑罰です。重い違反(赤切符)や人身事故を起こした際に、検察庁や裁判所が関与して決定されます。

刑事処分の例

- 対象となる違反

スピード違反、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ・当て逃げなど、悪質性の高いものが対象です。 - 科される刑罰

罰金や拘禁刑が科される可能性があります。たとえ略式手続で罰金を支払っただけであっても、法律上は前科として記録に残ります。 - 身柄拘束の可能性

刑事事件として扱われるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、警察に逮捕されるリスクが伴います。

刑事処分は、単なるルール違反に対するペナルティではなく、法律を犯した犯罪者としての責任を追及される手続きです。

有罪判決を受ければ、社会的な信用を失うだけでなく、実刑や前科によって身の回りの環境が大きく変わる恐れがあります。

道路交通法違反で逮捕される行為と刑罰

スピード違反

スピード違反は、道路標識などで定められた制限速度を超えて車を走らせる行為です。

一般道での速度超過が時速30キロ未満であれば、「反則金」を支払うことで刑事手続きには進まず、前科もつきません。反則金制度は、軽微な違反を迅速に処理するための行政措置です。

一方、速度超過が著しく、時速80キロメートルを超えるスピード違反の場合、刑事処分が科される可能性があります。同種前科が多数ある場合は実刑となる可能性も高いです。

スピード違反で重視される事情

- 速度超過の程度

- スピード違反をした経緯、動機

- 同種前科の有無

- 再犯のおそれ等

スピード違反をすると、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法118条1項1号、同法22条)。

無免許運転

自動車等を無免許で運転した場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2第1号、64条1項)。

無免許運転は、運転免許を取り消された場合も含みます。また、免許停止中や運転免許証の更新を受けないまま運転する行為も無免許運転に該当するので十分注意してください。

無免許運転で起訴されると、初犯の場合は罰金刑となる可能性が高いでしょう。

しかし、以前にも無免許運転の前科があり、その刑の執行猶予期間中に再び無免許運転をするなど、常習性のあるケースでは実刑になる可能性もあります。

無免許運転では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。

無免許運転の罪で重視される事情

- 同種前科の有無

- 同種前科からの経過期間

- 常習性の有無

- 再犯のおそれ等

関連記事

・無免許運転に強い弁護士に相談したい!逮捕や刑事処分を回避する方法を解説

飲酒運転

一般的に飲酒運転と呼ばれるものは、道路交通法上では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられており、酒酔い運転にはより重い刑が定められています。

(1)酒気帯び運転

酒気帯び運転とは以下の要件に該当する運転をいい、道路交通法65条1項で禁止されています。

- 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転

- 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転

酒気帯び運転をすると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2第3号、同法65条1項)。

初犯であれば罰金刑になる可能性が高いでしょう。悪質性が高ければ、初犯でも執行猶予付き拘禁刑となる可能性があります。

(2)酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。血中や呼気中のアルコール濃度は関係ありません。

酒酔い運転をすると、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2第1号、同法65条1項)。

酒酔い運転は、重大事故に直結する悪質な犯罪なので公判請求される可能性が非常に高いです。刑罰は、執行猶予付き拘禁刑か、悪質な事案では実刑判決になるケースもあり得ます。

飲酒運転では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。

飲酒運転で重視される事情

- 同種前科の有無

- 同種前科からの経過期間

- 常習性の有無

- 検挙時のアルコール濃度

- 検挙時の走行状況等(どれだけ危険な運転行為をしていたか等)

なお、警察の職務質問にしたがわない場合には、公務執行妨害罪に問われる可能性もあります。

関連記事

・飲酒運転はどんな犯罪になる?酒気帯び同乗者も罰則?不起訴の可能性を解説

・公務執行妨害で逮捕されたら?示談や不起訴には弁護士依頼がポイント

ひき逃げ・当て逃げ

交通事故を起こしておきながら逃亡した場合、道路交通法上の救護義務違反または報告義務違反に問われる可能性があります。

被害者が死傷した場合は、過失運転致死傷罪も適用されます。

各犯罪の法定刑は、以下のとおりです。

| 罪名 | 法定刑 |

|---|---|

| 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条) | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |

| 救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |

| 報告義務違反(道路交通法119条1項10号、72条1項後段) | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |

ひき逃げ・当て逃げ事件では、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際に以下の事情が重視されます。

ひき逃げ・当て逃げで重視される事情

- 被害者の負傷の程度

- 物損の程度

- ひき逃げ・当て逃げをした経緯、動機等

- 示談や被害弁償の成否

- 被害者の処罰感情等

ひき逃げ・当て逃げ事案では、示談の成否が刑事処分に大きく影響します。ひき逃げや当て逃げをしてしまった場合、できる限り早期に弁護士に依頼して示談交渉を開始しましょう。

対応が早いほど被害者から許し(宥恕)を得られる可能性が高くなります。宥恕付き示談が成立すれば不起訴処分となる可能性は高まります。

関連記事

・ひき逃げ事件を弁護士相談|不起訴で前科を回避?弁護士の選び方は?

・当て逃げが刑事事件化したら弁護士に相談!加害者側の弁護士をお探しの方へ

自転車も道路交通法違反になる可能性あり!

自転車は道路交通法上の車両に該当します(道路交通法2条8号、11号イ)。したがって、自転車も道路交通法の適用を受けます。

たとえば、自転車を「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転すると、酒酔い運転に該当します。この場合、自動車の酒酔い運転と同様、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2第1号、同法65条1項)。

さらに、自転車運転中に過失(不注意)で被害者にけがをさせると過失傷害罪(刑法209条1項)が成立します。

過失傷害罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(同条2項)。したがって、早期に弁護士に依頼し示談を成立させれば、告訴の回避や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

関連記事

・過失傷害とは?刑罰は?示談成立で不起訴?自動車運転上の過失傷害も解説

道路交通法違反の中でも逮捕されやすい行為

道路交通法違反には様々な種類がありますが、特に以下のようなケースは悪質と判断される可能性が高く、逃亡や証拠隠滅を防ぐために逮捕されることがあります。

飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)

事故の有無にかかわらず、アルコールの影響下での運転は極めて悪質と判断されます。職務質問や自動車検問などで飲酒運転が発覚したら現行犯逮捕される可能性が極めて高いでしょう。

無免許運転

常習性や、他の違反と重なっている場合に逮捕されやすくなります。

ひき逃げ・当て逃げ

交通事故を起こしたにもかかわらず、救護措置などをせず現場から立ち去る行為は、逮捕される可能性が非常に高いです。

関連記事

道路交通法違反の逮捕の流れ

逮捕された後の流れ

逮捕後は警察官の取り調べを受け、48時間以内に検察へ送致されることになります。

送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、送致から24時間以内に勾留請求の判断をします。

勾留とは、逮捕後に引き続き身体拘束を行う手続きのことをいい、原則として10日間、延長が認められればさらに10日間拘束されることになります。

逮捕されても、定職があり身元引受人もいる事案では、逃亡のおそれがないとして勾留されない可能性も高いです。

道路交通法違反で逮捕された場合、弁護士に依頼の上、早急に身元引受人を確保するなど早期釈放に向けた対応が必要です。

逮捕されなかったり、逮捕後釈放された場合は在宅事件となります。在宅事件になっても無罪になったわけではありません。捜査は続くので呼び出しがあれば出頭して取調べを受けることになります。最終的に検察官が起訴・不起訴を決定します。

逮捕後の流れや在宅事件について、詳しくは関連記事をご覧ください。

関連記事

・逮捕と書類送検の違い|今後の対応次第で前科がつかない可能性もある

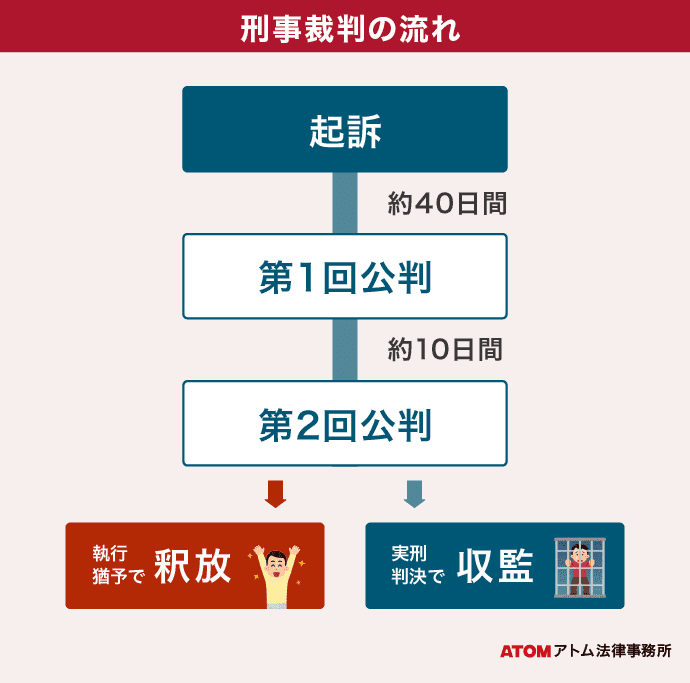

起訴された後の流れ

道路交通法違反で初犯であれば、略式起訴され罰金刑が科される可能性が高いです。

略式起訴とは、簡易裁判所における書面審理を意味します。通常の裁判より簡易迅速に手続きが終了する点に特徴があります。

ただし、罰金刑も前科に変わりありません。前科を回避するには、弁護士をつけて不起訴処分を獲得するのが最善策です。

一方、同種前科が多数あったり、飲酒運転など悪質な事案では公判請求される可能性が高いです。

公判請求されると正式な刑事裁判が開かれます。実刑判決になる可能性もあります。執行猶予など刑の減軽を目指すなら早期に弁護士に依頼することをおすすめします。

関連記事

・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説

道路交通法違反を弁護士に依頼するメリット

道路交通法違反を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

弁護士に依頼するメリット

- 逮捕回避

- 早期釈放の実現

- 不起訴処分の獲得

- 刑事処分の軽減

逮捕回避

ひき逃げや飲酒運転など、逮捕される可能性が高い事案でも、弁護士をつければ逮捕の回避が期待できます。

具体的には、弁護士が自首に同行して逃亡のおそれがないことを警察に説明します。弁護士は、身元引受人がいるなど具体的根拠を示して警察を説得するため、逮捕回避の主張が認められやすくなります。

早期釈放の実現

道路交通法違反で逮捕された場合、弁護士への早期の依頼で勾留を回避できる可能性が高いです。

弁護士は同居家族による身元引受書を提出するなど、早期釈放に向けた弁護活動を行います。勾留されなければ逮捕から最長72時間以内に釈放されます。

もし勾留されてしまっても諦めないでください。この場合、弁護士が準抗告を申し立てます。準抗告が認められれば勾留決定後でも釈放される可能性があります。

準抗告(じゅんこうこく)とは?

捜査機関が行った処分などに対して不服を申し立てる手続き。上級の裁判所に申し立てるわけではない点で抗告と異なる。

逮捕された事件は、弁護士の対応が早ければ早いほど有利な結果が期待できます。大切なご家族が逮捕されて今後が不安な方は一刻も早く弁護士にご相談ください。

関連記事

不起訴処分の獲得

弁護士が、検察官に対し、再犯防止策を主張することで不起訴処分の獲得につながります。

たとえば、同居家族や職場の上司による監督方法を具体的に説明する方法が考えられます。

また、被害者がいる場合、弁護士が早急に示談交渉を開始します。ご本人による交渉は応じてもらえないことも多いので、ここはぜひ専門家である弁護士を頼ってください。

刑事弁護の経験豊富な弁護士であれば、数多くの示談交渉を経験しているため、適切な被害者対応が可能です。

弁護士を介すことで、加害者を許すという宥恕付き示談が成立することが期待できます。宥恕付き示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まります。

関連記事

刑事処分の軽減

道路交通法違反事件で刑事処分の軽減を目指す場合、弁護士への早期の依頼が不可欠です。

被害者がいる場合、弁護士は被害者との示談交渉を行います。示談が成立すれば、罰金刑や執行猶予判決など刑の減軽につながります。

ご本人の真摯な反省をお伝えすることで、刑の減軽を求める嘆願書を被害者に作成してもらえるケースもあります。

さらに、弁護士は再犯防止のための環境整備にも尽力します。

たとえば、車両を処分したことを示す書類を証拠として提出するケースもあります。これにより、二度と運転しないという被告人の強い決意を裁判官に示すことができます。

もちろん、事案によって実現できる再犯防止策は異なります。何が最善の方法か、弁護士はご本人と十分に話し合います。この考える過程こそが再犯防止への大切な道のりです。

ご本人が再犯防止に向けて真剣に取り組んでいることが裁判官に伝われば、刑の減軽につながります。

関連記事

・罰金も前科になる│前科と前歴の違いや略式起訴について弁護士が解説

・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

【事例】道路交通法違反で執行猶予付き判決を獲得したケース

アトム法律事務所が過去に扱った事件の中から、道路交通法違反で起訴されたものの執行猶予を獲得した事例をご紹介します。

飲酒運転で縁石に乗り上げる事故を起こし、執行猶予が付いた事例

飲酒した数時間後に車を運転し、縁石に乗り上げる事故を起こす。駆け付けた警察官が呼気検査を行ったところ、基準値以上のアルコールが検出された。道路交通法違反の事案。

弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役10か月,執行猶予3年

道路交通法違反で逮捕された際の弁護士費用は?

道路交通法違反で逮捕された場合の弁護士費用としては着手金、成功報酬、出張日当などがかかります。

逮捕事件の場合は、難易度の高い事件として着手金が高額になることや、身柄解放の弁護活動の成功報酬が上乗せされることがあります。

弁護士に道路交通法違反の逮捕事件の弁護活動をいざ依頼しようとした際、必ず、弁護士費用の料金体系や契約書を確認して、納得したうえで委任契約を締結しましょう。

なお、アトム法律事務所では、全国一律の弁護士費用を採用しています。

そして、弁護士相談の際、道路交通法違反の逮捕後の流れや、今後の見通しについてご相談をうけるほかに、弁護士費用の料金についても説明しています。

ご不明点がございましたら、道路交通法違反の弁護士相談の際、相談担当の弁護士までお尋ねください。

道路交通法違反は行政処分にも注意

交通違反をすると、免許取消や免許停止等の行政処分を受ける可能性があります。行政処分の内容は行政処分前歴の回数が多いほど重くなります。

行政処分前歴が0回の場合、スピード違反(30以上50未満)なら免許停止30日、無免許運転なら免許取消2年です。

交通違反に対する行政処分について、詳しくは参考資料をご参照ください。

参考資料

道路交通法違反の逮捕に関するよくある質問

道路交通法違反は、初犯でも逮捕されることがありますか?

初犯であっても逮捕される可能性はあります。

警察が逮捕を判断する最大の基準は、初犯かどうかよりも「逃亡や証拠隠滅の恐れがあるか」という点です。

行為態様にかかわらず、警察の呼び出しを無視し続けているような場合には、初犯であっても現行犯逮捕や通常逮捕(後日逮捕)の対象となります。

道路交通法違反に時効はありますか?

一般的な道路交通法違反の公訴時効(起訴できる期限)は3年です。

ただし、違反の内容によって期間は異なります。例えば、過失運転致死傷罪(人身事故)が絡む場合は「7年」、さらに救護義務違反(ひき逃げ)が重なると「10年」となることもあります。

なお、時効を待って逃げ切ることは現実的に極めて困難であり、その間に逮捕されるリスクを抱え続けることになります。

不安な場合は、時効を待つのではなく、弁護士を通じて自首や示談の検討をすることをお勧めします。

自転車の違反でも逮捕や刑事罰の対象になりますか?

自転車での違反も刑事罰の対象になります。2024年11月1日の法改正により、自転車の「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」への罰則が強化されました。

これらは刑事罰の対象であり、悪質なケースでは現行犯逮捕される可能性や、前科がつく可能性も十分にあります。

道路交通法違反の弁護ならアトム法律事務所へ

アトム法律事務所の弁護士は、道路交通法違反で不起訴処分を獲得するなど解決実績を多数有しています。道路交通法違反でお困りなら刑事事件に強いアトム法律事務所へぜひご相談ください。

少年事件にも迅速対応

アトム法律事務所は少年事件にも迅速に対応します。お子さまが道路交通法違反で検挙された場合、できる限り早く弁護士にご相談ください。

関連記事

迅速に対応して頂き、不起訴となることができました。

(抜粋)この度は、山下弁護士様とアトム法律事務所様の活動のお陰により、不起訴処分になりました事、心より感謝しております。検察官から裁判にしますと言われ、本当に不安で、何とか助けて欲しい一心でした。山下弁護士様にお会いし、親身に話を聞いて頂き、またこちらの聞きたい事にも的確に分かり易い説明をして頂きまして、非常に安心し、依頼をさせて頂きました。検察官から裁判通知が来るまでの1か月程の非常に期間が短い中、迅速に対応して頂き、最終的に不起訴処分にして頂く事となり、心より感謝しております。

豆見出しテキストが入ります

(抜粋)この度は大変お世話になりました。誰に相談していいものか分からず、一人で長い間悩んでいた所、ホームページを見てご連絡させて頂きました。時間がない中、迅速に対応して下さり、貞先生には感謝の言葉しかありません。私が勇気を出してもう少し早くご相談していれば良かったのかと少し後悔しております。保険の事等全て終わってからご連絡させて頂こうと思っていて、こんなに遅くなり大変申し訳ありません。ただ、未だ完了の連絡がないので、もし何かありましたらまたご相談させて頂けたらと思っております。本当にありがとうございました。

24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所であり、解決実績が豊富にあります。逮捕を回避するために、被害者との示談交渉や検察に意見書を提出するといった弁護活動にも真面目に取り組んでいます。

警察から任意同行を求められた、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。

道路交通法違反でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方はぜひお早目にご連絡ください。

お電話お待ちしています。