2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

飲酒運転をしてしまった方、そのご家族の方へ。

「飲酒運転で警察から捜査を受けた」

「飲酒運転で事故を起こしてしまった」

このような飲酒運転に関するお悩みは、弁護士にすぐ相談してください。

飲酒運転(例:酒気帯び運転、酒酔い運転)は厳しい刑罰になる可能性が高いです。

飲酒運転で事故を起こしていない場合、初犯なら20~30万円の罰金刑となることは多いです。

一方、飲酒運転で事故を起こしてしまった場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

この記事では、飲酒運転を弁護士に相談するメリット、弁護士の選び方、刑罰の重さなど解説します。

家族が飲酒運転で逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。

仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国対応。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

飲酒運転を弁護士に相談するメリット3選

(1)逮捕後の早期釈放

飲酒運転で逮捕されてしまった場合でも、弁護士に相談すれば早期釈放を目指すことができます。

飲酒運転は、飲酒検問や事故を起こしてしまった後に呼気をチェックされて検挙に至りやすく、そのまま現行犯逮捕されることが一般的な犯罪です。

飲酒運転で逮捕されてしまうと、逮捕から検察官の起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。

被疑者が逮捕後に勾留され、身体拘束期間が長期に及んでしまうと会社や学校を休まなければなりません。

長期間休むことによって解雇・退学や会社の人に知られてしまうリスクが生じるなど、社会生活上の不利益が大きくなってしまうのです。

弁護士は、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことなど、身体拘束の必要がないことを主張し、被疑者の身体拘束が早期に解かれるように活動します。

(2)被害者との示談交渉

飲酒運転で事故を起こしている場合、事故の被害者と示談をしておくことがその後の刑事手続において有利な事情となります。弁護士であれば、被害者感情に配慮しつつ、迅速な示談交渉をすることができます。

警察は通常、刑事事件の被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。しかし、弁護士であれば示談交渉したい旨を警察に伝えることで、被害者の連絡先を聞くことができる可能性があります。

「示談交渉をしたいが被害者の連絡先が分からない」といった事情がある場合は、弁護士への相談・依頼が事実上必須になります。

また、被疑者が身体拘束されている状況では、物理的に自分で示談交渉することはできません。弁護士であれば、被疑者に代わって示談交渉を行うことが可能です。

もっとも、不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに示談を成立させておくことが必要です。

関連記事

(3)不起訴や略式起訴で実刑回避

弁護士に相談すれば、不起訴や略式起訴の罰金処分で実刑の回避を目指すことができます。

飲酒運転で考えられる刑事処分のうち、懲役実刑は実際に刑務所に入らなければならず、社会生活上、重大な不利益が予想されます。そこで、弁護士としては懲役刑を避ける弁護活動を中心に行っていきます。

具体的には、飲酒運転による事故が発生している場合、できるだけ早く示談を成立させ検察官に被疑者が反省していることを主張します。

さらに、飲酒運転の原因と再犯防止策について具体的に検討し、二度と飲酒運転を繰り返すことが無いように取り組んでいる姿勢を示していきます。

また、懲役刑が選択されると、公務員や国家資格が必要な職業において、欠格事由(仕事に就けなくなる)となることが多いです。

関連記事

・逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント

・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

飲酒運転に強い弁護士の選び方は?

(1)飲酒運転の弁護経験や実績が豊富な弁護士を選ぶ

飲酒運転の経験や実績が豊富な弁護士であれば、過去の類似案件を基に、適切なアドバイスや主張を行うことができるでしょう。

飲酒運転の弁護は、刑事事件の中でも特に複雑で専門性の高いものです。

事件の状況によっては、危険運転致死傷罪などの重罪に問われる可能性もあり、適切な弁護活動がなければ、厳しい判決を受ける可能性があります。

アトム法律事務所で取り扱った飲酒運転事件でも、罰金刑の平均は約41万5000円前後・懲役刑の平均期間は約1年3か月前後となっています(アトム法律事務所「飲酒運転事件の統計」より)。

飲酒運転の経験や実績が豊富な弁護士に依頼すれば、事件の流れを正確に把握でき、依頼者にとって最善の選択肢を提示することができます。

飲酒運転の経験や実績は、弁護士事務所のホームページなどで確認してみるといいでしょう。

(2)相談しやすい弁護士を選ぶ

弁護士を選ぶ際には、弁護士との相性も重要です。相談しやすい弁護士を選ぶことで、安心して事件を任せることができます。

相談しやすい弁護士を選ぶためには、実際に対面相談を行い、人柄を確認することが大切です。複数の事務所に相談してみてもいいでしょう。

(3)迅速な対応をしてくれる弁護士を選ぶ

飲酒運転で逮捕された場合、迅速な弁護士の選任が重要です。迅速な対応によって早期釈放の実現や起訴・不起訴の判断にも影響があるからです。

特に飲酒運転で逮捕されてしまうと、捜査機関からの厳しい取り調べを受けることになります。取り調べではどこで飲酒したのか、どのくらい飲酒して運転したのかなど、飲酒や事故の詳細を聞かれることになります。

取調べで事実とは異なる供述をしてしまうと、後々の裁判などで不利に働く可能性があります。

迅速な対応をしてくれる弁護士であれば、逮捕後すぐに取り調べのアドバイスを行ってくれます。

逮捕直後は家族であっても面会できませんが、弁護士であれば逮捕直後から面会可能です。アトム法律事務所においても、飲酒運転で逮捕されてしまった場合には、最速の弁護士面会(接見)を目指します。

弁護士の接見については『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事でも詳しく解説しています。

また、飲酒運転の事故で被害者がいる場合には、被害者と早めにコンタクトを取り、治療の状況を確認したり、示談交渉を進めてくれたりする可能性が高いです。

弁護士に相談した際に、依頼した場合のタイムスケジュールを確認しておくと、迅速な対応をしてくれるか否かがわかるでしょう。

飲酒運転で逮捕されたらどうなる?

飲酒運転で逮捕された後の流れ

飲酒運転で逮捕された後は、警察署の留置場に入らなければなりません。そこで警察による取り調べを経て48時間以内に事件と身柄が検察官に送られることになります。

検察官は、必要性があれば24時間以内に裁判官に対し勾留の請求をし、裁判官が勾留請求を認めれば勾留(逮捕に引き続き行われる身体拘束)されることになります。

とはいえ身元がしっかりしていて、罪を認めて捜査にも協力的であるような場合には、勾留されずに1~2日で釈放されて、在宅事件になるケースも多いです。

勾留された場合の拘束期間は原則10日間ですが、さらに10日間の延長請求が認められる場合があります。被疑者は最大で20日間勾留されることになり、この間に検察官は事件を起訴するか否かを判断します。

つまり、被疑者は起訴・不起訴の判断が下るまで、逮捕から数えると最大で23日間身体を拘束されることになるのです。

関連記事

飲酒運転で逮捕されると前科がつく?

飲酒運転で逮捕されても、必ず前科がつくわけではありません。前科がつくのは、刑事裁判で有罪判決が確定したときや、略式起訴されて罰金刑になったときです。

前科がつくことを避けるには、不起訴処分を獲得することが必要です。

また、逮捕直後に弁護士に依頼すれば、微罪処分を獲得できる可能性もあります。

微罪処分とは、警察段階で刑事手続きを終了させる処分のことです。微罪処分となれば前科もつかずに、早期に釈放されます。

たとえば、初犯で事故を起こしておらず、飲酒検問された際のアルコール数値が低い場合は微罪処分を獲得できる可能性があります。

事故を起こしている、同様の前科前歴がある場合には微罪処分は獲得できないと考えていいでしょう。

微罪処分を獲得できる要件について詳しく知りたい方は『微罪処分の要件と流れ|微罪処分の6つの判断基準と対象事件』の記事をご覧ください。

飲酒運転の罪と法定刑

そもそも飲酒運転とは?

飲酒運転とは、お酒を飲み、アルコールが体内に残っている状態で乗り物を運転する行為です。

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、それぞれ道路交通法で規制されています。対象となる車両は自動車やバイクだけに限られません。自転車、電動キックボードの運転であっても同様に規制されます。

酒気帯び運転と酒酔い運転は、実際にどれくらい飲酒していたかではなく、体内のアルコール濃度数値や、飲酒運転が見つかったときの運転者の状態によって判断されます。

運転者以外も処罰対象

飲酒運転をした人だけでなく、飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した人や、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供した人、飲酒運転であると知りつつ車両に同乗した人なども飲酒運転の処罰対象です。

飲酒運転に関与した人に成立する犯罪については『飲酒運転の犯罪名や刑罰は?酒気帯び同乗者も罰則?不起訴の条件は?』の記事で詳しく解説しています。

酒気帯び運転の刑罰

酒気帯び運転に該当するのは、体内における血中アルコール濃度が基準値を超えた状態で運転する場合です。

酒に酔った状態でなくても、血中アルコール濃度が基準値を超えていれば酒気帯び運転となります。血中アルコール濃度の基準値は政令で定められており、通常は呼気検査によって判断されます。

酒気帯び運転の基準値

- 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転

- 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転

酒気帯び運転の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。さらに行政処分として以下のような違反点数がつきます。

酒気帯び運転の行政処分

| 呼気1リットル中のアルコール濃度 | 違反点数 | 行政処分 |

|---|---|---|

| 0.15mg以上0.25mg未満 | 13点 | 免許停止(※90日間) |

| 0.25mg以上 | 25点 | 免許取り消し(※2年間) |

※前歴の有無によって免許停止期間、免許取り消し期間は異なります。

酒酔い運転の刑罰

酒酔い運転に該当するのは、飲酒をして酒に酔った状態で運転する場合です。飲酒した酒の量ではなく、客観的に酒に酔った状態であるかによって判断されます。

具体的には、直線の上をまっすぐに歩けるか、正常な受け答えができるかといった検査によって酒に酔っているかを判断します。

酒気帯び運転と違い、酒酔い運転は体内のアルコール濃度は関係ありません。酒の影響で運転に支障が出ている状態であると判断されれば検挙されます。

お酒に弱い体質の人は、飲酒量が少なくても酒酔い運転に該当する可能性があるでしょう。

酒酔い運転の刑罰は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

行政処分としては違反点数35点がつき、一発で免許取り消し処分(※3年間)となります。

※交通違反の前歴があれば、欠格期間(免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間)は延びます。前歴が1回なら4年、2回なら5年、3回以上なら6年です。

飲酒運転で事故を起こした場合の刑罰

飲酒運転をすること自体に道路交通法上の刑罰がありますが、さらに事故を起こした場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により罰せられる可能性があります。

人身事故(過失運転致死傷罪)の刑罰は、「7年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」ですが、これと酒酔い運転(※)の両方で起訴された場合、刑法47条の規定により「7年以下の懲役」の部分が1.5倍されます。

※なお、酒気帯び運転の場合は刑法47条但書により、10年以下の懲役になります。

また、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、人身事故を起こした場合は危険運転致死傷罪という極めて重い罪が適用される可能性もあります。

飲酒運転で人身事故を起こした場合の刑罰

| 違反行為 | 刑罰 |

|---|---|

| 酒気帯び運転+過失運転致死傷 | 10年以下の懲役又は150万円以下の罰金(※) |

| 酒酔い運転+過失運転致死傷 | 10年6月以下の懲役又は200万円以下の罰金(※) |

| 危険運転致死傷 | 15年以下の懲役(致傷) 1年以上の有期懲役(致死) |

※罰金額は成立する各罪名の合計金額以下となる(刑法48条2項)。なお、実際にはほぼ懲役刑が選択される。

飲酒運転の罪と量刑相場

飲酒運転の量刑相場は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のどちらで起訴されるかによっても異なります。

酒気帯び運転|初犯の罰金相場は20~30万円

| 相場 | |

|---|---|

| 初犯 | 20万~30万円程度の罰金 |

| 前科あり | 懲役実刑の可能性あり |

| 事故あり | 懲役実刑の可能性あり |

実務上、初犯の酒気帯び運転であれば、略式起訴による20万円〜30万円程度の罰金刑になることが多いです。

初犯でない場合や事故を起こした場合は、公判請求をされることもあります。執行猶予中の飲酒運転であるなら実刑判決となることも否定できません。

酒酔い運転|初犯の罰金相場は50万円

| 相場 | |

|---|---|

| 初犯 | 50万円程度の罰金 |

| 前科あり | 懲役実刑の可能性あり |

| 事故あり | 懲役実刑の可能性あり |

初犯の酒酔い運転の場合も、略式起訴による罰金刑になる可能性があります。罰金額は50万円程度になることが多いです。

しかし、初犯でない場合や事故を起こした場合は、公判請求される可能性が高いでしょう。

なお、酒酔い運転は危険性が高いことから、初犯であっても公判請求され正式裁判となることも考えられます。公判請求された場合、初犯であれば執行猶予がつくことも期待できますが、飲酒運転の前科があったり執行猶予中の飲酒運転であれば実刑判決となり得ます。

飲酒運転に関するよくある質問

事故後にアルコールが抜けてから出頭したらどうなる?

人身事故を起こし、アルコールが抜けてから出頭した場合でも、飲酒運転をしていた事実が発覚すれば、厳しい刑罰が科せられる可能性があります。アルコールが抜けてから出頭すれば、処罰が軽くなると考えるのは間違いです。

アルコール等の影響の発覚をおそれて、さらに酒を飲んだり、お酒を抜こうとした場合には過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として極めて厳しく処罰されます。法定刑は「12年以下の懲役」です。

つまり、酒酔い運転と過失運転致死傷の両方で起訴された場合の「10年6月以下の懲役又は200万円以下の罰金」より、重たい刑罰が科せられる可能性もあるということです。

また、被害者の救護や通報を怠れば、「ひき逃げ」にも該当し、さらに重たい処罰が想定されます。

アルコールチェックを拒否したらどうなる?

警察からのアルコールチェック(呼気検査)を拒否すると、呼気検査拒否罪が成立する可能性があります。

呼気検査拒否罪は、道路交通法118条の2に規定されており、法定刑は「3か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

アルコールチェックは任意の職務質問とは異なり、強制力を持つものです。拒否しても飲酒運転の疑いが晴れるわけではなく、かえって飲酒運転の疑いを強めてしまいます。拒否し続けると現行犯逮捕され、強制採血となる場合もあります。

また、呼気検査拒否罪と飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)は、それぞれ別の犯罪として扱われます。

アルコールチェックを拒否した後の強制採決などでアルコールが検知されると、両方の罪が成立し、より刑罰が重くなります。

アルコールチェックは拒否せずに応じたほうがいいでしょう。

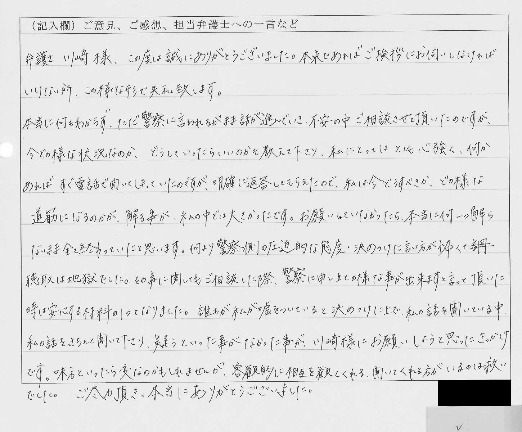

アトムの弁護士の評判・依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

22時過ぎでも対応してくれたのはアトムだけでした。

主人が飲酒運転で逮捕、勾留延長されたため、弁護士を探すことになりました。22時過ぎていたので、横浜弁護士会、他の有名弁護士事務所へ電話しても、翌日対応だったり、録音テープが流れたりと依頼までいかずあせっていた時に、24時間対応のアトム法律事務所のことをネットで知りすぐに連絡しました。驚いたことに、翌日の午前中には、弁護士の先生からご連絡があり、主人と面会をして下さり、準抗告を申立てる運びとなりました。迅速な対応が功を奏し、翌日には勾留をとくことができました。全体を通じて感じたことは、弁護士の先生、事務員の方々、皆さんとても親切でスマートに仕事されているなと思いました。大変満足しております。次、何か困った事があった時、知人も含め、またアトムさんをたよりたいと思います。この度は、本当に、ありがとうございました。

何件もの弁護士事務所に足を運び、親身になってくれたアトムを選びました。

正直なところ、弁護を依頼にするにあたり、何件もの弁護士事務所に足を運びました。そんな中でも今回、私が以来をお願いする事になった、アトム法律事務所に決めたのは、本当に、親身になって話を聞いていただきました。裁判まで毎日が不安でした。でも担当してくださった、代次弁護士、事務所の方々には、何かあれば、いつでも相談にと言ってくださり、本当に感謝の気持ちで一杯です。私が今、こうして、感謝の気持ちを書けていることが本当に幸せです。今、私がこうして普通の生活ができるのも代次先生のおかげだと思っています。私にとってこの先、ずっと、心の中で感謝し続けていきたいと思っています。

弁護士は明確な助言で私の不安感を一つ一つ消してくれました。

私は精神的に弱い人間でしたが、成瀬様は一つ一つ明確に自信を持って助言して頂き、私の不安感を一つ一つ消していただき、自信を持って裁判をむかえることができました。

また、刑事事件専門ということで刑事事件独自の弁護法をご存じで、結局その方法で執行猶予を取ることができ、今安心して日常生活を送ることができました。またやる気がひしひしと感じられ、こちらの要望にすべて答えて頂きました。また、人間的にやさしく、思いやりがあり、私や私の家族の将来のことまで親身に考えていただきました。やはり弁護士は、やる気と、専門知識(刑事事件)に強みがあることが大事だと思います。この恩は一生忘れず、更生していきたいと思います。

弁護士は話を疑わずにきちんと聞いてくれました。

弁護士川崎様、この度は誠にありがとうございました。本来であればご挨拶にお伺いしなければいけない所、この様な形で失礼致します。 本当に何もわからず、ただ警察に言われるがまま話が進んでいき、不安の中ご相談させて頂いたのですが、今どの様な状況なのか、どうしたらいいのかも教えて下さり、私にとってはとても心強く、何かあればすぐ電話で聞いてしまっていたのですが、明確に返答してもらえたので、私が今どうすべきか、どの様な道筋になるのかが、解る事が私の中では大きかったです。お願いしていなかったら、本当に何一つ解らないまま全て終わっていたと思います。何より警察側の圧迫的な態度・決めつけた言い方が怖くて、聴取は地獄でした。その事に関してもご相談した際、警察に申し立ての様な事が出来ますと言って頂いた時は安心する材料の一つとなりました。誰もが私が嘘をついていると決めつけた上で、私の話を聞いている中、私の話をきちんと聞いて下さり、疑うといった事がなかった事が、川崎様にお願いしようと思ったきっかけです。味方といったら変なのかもしれませんが、客観的に相互を観てくれる、聞いてくれる方がいるのは救いでした。ご尽力いただき、本当にありがとうございました。

飲酒運転の弁護士相談窓口はこちら

飲酒運転の運転手の方、ご家族の方、同乗者の方を問わず、犯罪の不起訴・刑罰の軽減の対策を立てたい方は、アトム法律事務所にご相談ください。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっており、刑事事件の解決実績が非常に豊富な弁護士事務所です。飲酒運転の事件の解決実績も豊富にあります。

アトムの弁護士の解決事例(飲酒運転)

こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した事例を、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

飲酒運転で当て逃げ(不送致・不起訴)

ビールやチューハイなど数本を飲み車を運転し、マンション駐車場に止まっていた車に衝突してそのまま逃走したケース。道路交通法違反の事案。

弁護活動の成果

事件担当の検察官に意見書を提出し、飲酒運転の件は不送致となり当て逃げの件については不起訴処分となった。

示談の有無

ー

最終処分

飲酒運転:不送致

当て逃げ:不起訴

飲酒運転で人身事故(執行猶予)

飲酒した状態で普通乗用車を運転し、被害者搭乗の自動車と接触して頸椎捻挫等の傷害を負わせ、現場から逃走したとされたケース。過失運転致傷と道交法違反(救護義務・報告義務違反)で起訴された事案。

弁護活動の成果

警察署への出頭に同行。弁護活動により身柄の拘束を回避した。裁判の場では情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

ー

最終処分

懲役10か月,執行猶予3年

飲酒運転で道交法違反(略式罰金)

帰省中、車を運転していたところ警察官から取り調べを受け、呼気1リットルあたり0.3ミリグラムのアルコールが検出された道交法違反の事案。

弁護活動の成果

情状弁護を尽くした結果、正式裁判は開かれず略式起訴となった。

示談の有無

ー

最終処分

略式罰金30万円

24時間ご予約受付中:初回30分無料

アトム法律事務所の弁護士相談のご予約窓口は、24時間365日つながります。

弁護士の相談枠を早く押さえることが、解決の第一歩です。深夜でもつながりますのでお気軽に電話ください。

また、アトム法律事務所では、警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。

また、大切な家族が逮捕されたという方は、ショックを受けるのは当然です。ただ、家族にしかできない重要なサポートがあります。まずは、今後の対応を知るためにも相談を活用し、何をすべきか弁護士と一緒に整理しましょう。

まずは、お電話にてお問い合わせください。