2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

法律上、詐欺が犯罪になるのは、人をだまして、財物(お金)や利益を交付させた場合です。

近年、インターネットやSNSの普及により、詐欺の犯罪手口は多様化しています。被害者に電話をかけてお金を交付さる、振り込ませるなどの特殊詐欺での犯罪逮捕も増えています。

詐欺罪で逮捕されただけでは犯罪の前科がつくとは限りません。しかしその後、刑事裁判にかけられて有罪判決が確定すれば、詐欺の前科がつきます。

犯罪の不起訴や刑罰の軽減を目指すにも、まずは詐欺罪がどのような犯罪なのかについて知っておくことは重要といえるでしょう。

この記事では、犯罪に問われる詐欺行為の具体例、刑罰、逮捕後の流れ、弁護士の対処法などあらゆる角度から詐欺罪について詐欺罪に詳しいアトム法律事務所の弁護士が解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

すでに詐欺で逮捕されている場合

アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」(初回1回限り・有料)を実施しています。

犯罪の取り調べは、逮捕直後から始まります。

早期に取り調べ対応のアドバイスを受けさせたい、まずは様子を確認してほしいなど、ご家族からご要望におこたえできるサービスです。

正規ご契約前でもご利用可能。最短当日に対応できる場合もあります。

まずはお見積りだけでも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

詐欺はどんな時に犯罪になる?

犯罪になる詐欺とは?

詐欺罪は、刑法第37章「詐欺及び恐喝の罪」の章に規定されている犯罪です。

だれかに嘘をつかれたとき、「だまされた。こんなの詐欺だ」なんて思うこともあるかもしれません。

しかし法律上、犯罪として詐欺に問われるのは、相手に財産処分を決意させるような嘘をついた行為に限られます。たとえば、本当は「商品を売ろう」なんて一ミリも思っていないのに、相手が「それならお金を出して買いたい」などと思うような嘘をつき、人をだまして、お金をだまし取るような行為が、犯罪としての詐欺です。

犯罪になる詐欺行為について、もう少し具体的に確認しておきましょう。

詐欺罪(1項詐欺罪)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法246条1項

お金やクレジットカードなどをだましとる行為は、1項詐欺罪に問われます。

1項詐欺罪は、人を欺いて、財物(お金、財産的価値のある物etc.)を交付させた場合に成立する犯罪です(刑法246条1項)。

1項詐欺になる行為の具体例

- オレオレ詐欺の受け子が、現金を受け取る

- 特殊詐欺の受け子が、警察官になりすまし、クレジットカードを回収する

- 結婚積立金があれば結婚できると申し受け、お金をだましとる

- おつりを渡された時に、多すぎると気づいたのに、返金しない

- 定食屋でお金がないのに焼肉定食を注文して、食べた(無銭飲食)

etc.

詐欺利得罪(2項詐欺罪)

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条

2項詐欺罪は、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、第三者に財産上の利益を得させた場合に成立する犯罪です(刑法246条2項)。

2項詐欺罪の具体例

- お金を払うつもりがないのに、タクシーに乗車して目的地まで走らせる

- お金を払うつもりがないのに、会計をするときに「財布を忘れたので取りに行く」と言い、店員の了承のもと店を出たが、そのまま逃げた(無銭飲食)

etc.

関連記事

・息子が逮捕された!家族の対応や流れは?刑事事件の弁護士相談

詐欺が犯罪になる場合の刑罰

詐欺犯罪の刑罰は?

詐欺罪および詐欺利得罪の法定刑は、1か月以上10年以下の懲役です。

詐欺罪には罰金刑が規定されていません。詐欺罪で処罰されるとしたら懲役刑の実刑判決か、執行猶予付き判決ということになるでしょう。

関連記事

・詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる

未遂も犯罪になる?処罰規定は?

詐欺は未遂も処罰されます。

詐欺未遂になる犯罪類型としては、オレオレ詐欺のおとり捜査のように「被害者がだまされたふりをしていた場合」や、結果として「お金をだましとることができなかった場合」などです。これらは詐欺未遂罪という犯罪になり、逮捕されることもあります。

詐欺罪の法定刑は、未遂の場合であっても、基本的には「1か月以上10年以下の懲役刑」です。

ただし犯罪が未遂に終わった場合は、法律上の減軽や酌量減軽が認められることはあります。そのため、詐欺未遂の処断刑としては、裁判官の裁量によっては刑期を「15日以上5年以下」まで短くしてくれることもあるでしょう。

簡単にいえば、犯罪の遂行を途中で中止したり、結果として財産をだまし取れなかったりした場合には、詐欺罪の刑罰が軽くなることもあるということです。

詐欺未遂の刑罰

- 基本

1か月~10年以下の懲役 - 未遂による減軽が認められる場合

上記の刑期よりも短くなる

クレジットカードの不正使用も犯罪?

電子計算機使用詐欺とは?

1項詐欺、2項詐欺のほか、「電子計算機使用詐欺」という犯罪類型もあります(刑法246条の2)。

電子計算機使用詐欺という犯罪に該当するのは、他人名義のクレジットカード情報を知っている者が、クレジットカード番号の情報を利用して、ネット決済をする等した場合などです。

電子計算機使用詐欺の具体例

- クレジットカード決済を導入している企業の社員が、顧客のクレジットカード情報を盗用して、YouTubeの投げ銭をする

- 盗んだクレジットカードで、ネット決済をする

etc.

犯罪の刑罰は?

クレジットカードの不正使用が電子計算機使用詐欺罪という犯罪になる場合、その刑罰は10年以下の懲役となります。

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法246条の2

詐欺に問われる犯罪類型(一覧)

一般的な詐欺の犯罪類型

犯罪になる詐欺には、以下のような手口があります。

これらの行為をした場合、詐欺事件として犯罪捜査を受けることになるでしょう。

詐欺の手口①

- 無銭飲食

- 寸借詐欺

- 保険金詐欺

- 結婚詐欺

- 他人名義のクレジットカードの不正使用

- 投資詐欺

- 商品の取り込み詐欺

- 借用詐欺

- 訴訟詐欺

なお、投資詐欺は詐欺事件として犯罪捜査されることになりますが、投資詐欺的な行為の場合、詐欺罪と併せて出資法違反に問われることもあります。

出資法違反について詳しく知りたい方は、『出資法違反で弁護士をお探しの方へ|逮捕の流れは?罰則は?逮捕・起訴の弁護士相談』の記事をご覧ください。

特殊詐欺の犯罪類型

振り込め詐欺に代表される「特殊詐欺」には、以下のような犯罪類型があります。

詐欺の手口②(特殊詐欺)

- オレオレ詐欺

親族、警察官、会社の上司等になりすまして電話をかけ、おこした事件(勤務先のお金を横領した・痴漢をしたetc.)に対する示談金名目で、金銭等をだまし取る犯罪 - 架空料金請求詐欺

有料コンテンツの未納料金が発生している等の名目で、SMSを送信する等して、実際は発生していない料金を架空請求し、預金口座にお金を振り込ませる犯罪 - 還付金詐欺

還付金の手続き等をよそおって電話をかけ、被害者にATMを操作させる振り込め詐欺 - 融資保証金詐欺

融資すると見せかけて、申込者に登録料名目で現金を送金させる振り込め詐欺 - 交際あっせん詐欺

不特定多数の人に、雑誌やメールで「女性紹介」等と持ちかけて、登録料の名目でお金をだまし取る詐欺 - 預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺

税務署職員や警察官等になりすまして、自宅におもむき、被害者のキャッシュカードをだましとったり、すりかえたりする犯罪 - その他の手口

金融商品詐欺、ギャンブル詐欺

etc.

特殊詐欺の刑罰は重い?

特殊詐欺の受け子として「被害者からお金をだまし取る」だけであれば、詐欺罪のみが成立し、犯罪の法定刑は最長10年の懲役刑です。

一方、「被害者からキャッシュカードをだましとり、銀行のATMで預金をひきだす」といった特殊詐欺の場合、キャッシュカードの詐欺および現金窃盗という、2つの犯罪が成立します。このように窃盗罪・詐欺罪の両方が成立する場合は、「最長15年」の懲役刑となります。

なおこの場合に刑罰が重くなるのは、窃盗と詐欺が併合罪として処罰されているからです(東京高判H10.12.10 東京高等裁判所(刑事)判決時報49巻1~12号87頁)。「併合罪」の場合、成立する各犯罪の刑罰を見比べて、いちばん重い刑罰にその2分の1を加えた年数が、懲役の上限となってしまいます。

併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

刑法45条

犯罪で立件される?詐欺罪のポイントは?

詐欺犯罪の構成要件

詐欺罪は、「欺く行為(あざむく行為)をして、相手を錯誤におちいらせ(誤解させて)、財産を処分・交付させて、その財産を自分や第三者に移転させる」という犯罪です。

詐欺が犯罪として立件されるかどうかは、このような犯罪事実が認められることに加えて、詐欺の犯人の主観面として、犯罪事実を認識し犯罪結果の発生をのぞむ意思(故意)があることや、犯人が財産をほしいままにしようという意思(不法両得の意思)があることを、検察官が立証できるかどうかに左右されます。

詐欺罪の構成要件

- 詐欺の客観面

・欺く行為(交付の判断の基礎となる重要な事項をいつわる行為)

・錯誤(被害者が、犯人を信じ込んでいること)

・交付(被害者が、自分の意思で、財物・財産上の利益をさしだすこと)

・移転(犯人や第三者に、財物・財産上の利益が移転すること) - 詐欺の主観面

・故意(犯罪事実の認識・認容)

・不法領得の意思(所有者排除&利用処分の意思)

詐欺犯罪のポイント①欺く行為(あざむく行為)

「欺く行為」とは、相手に財産をさしだすことを決意させるために、重要な事項について嘘をつく行為のことをいいます。

嘘をつく行為であれば、どんなことでも「欺く行為」にあたるというわけではありません。特別な効用があると信じ込ませたり、返済する意思のない借金を申し込んだりする行為が「欺く行為」にあたります。

一方、火事がおきていないのに、注意をひくためだけに「火事だ!」と嘘をつき、相手が目線をそらしたすきに、お財布をとるといった行為は、窃盗罪になるでしょう。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。詐欺罪には罰金刑はありませんが、窃盗罪なら罰金刑になる可能性もでてきます。

嘘をつくという行為の意味によって、逮捕される罪名が変わりますし、刑罰の重さも変わる可能性があります。

詐欺犯罪のポイント②犯罪事実の認識・認容(故意)

詐欺罪として立件されるのは、人を欺く行為をした時点で、犯人に「人をだまして財産をさしださせる」という認識・認容(≒詐欺の故意)があったことを証明できる証拠について、捜査機関がつかんだ段階になるでしょう。

ただし、このような犯人の内面の立証は難しいといわれています。

詐欺の故意(一例)

- 相手に『お金を貸してほしい』と言った時点で、「借金を申し込むふりをして、被害者をだまして、お金をとろう」と考えていた

- 相手に『商品を購入したい』と申し出た時点で、「代金を支払わないで、商品だけ頂いて、逃げよう」と考えていた

なお、詐欺の故意がなければ犯罪として立件されることはありません。しかし、返済や金銭の支払いがとどこおれば、民事上の債務不履行に問われて、相手方から賠償責任に問われることはあるでしょう。

詐欺犯罪のポイント③交付

詐欺の立件には、被害者が金品や財産上の利益を「交付」したことを裏付ける証拠も必要です。通常、領収書などが「交付」を裏付ける証拠になります。

寸借詐欺や結婚詐欺など、領収証が発行されない犯罪類型では、被害者とのやりとり(メール、ラインetc.)等の記録が証拠になる可能性があります。

関連記事

・詐欺罪の証拠は?立証は難しい?逮捕される?詐欺の弁護士相談

詐欺で逮捕されたら?犯罪に問われた後の流れ

逮捕~勾留の流れ

犯罪で逮捕された後は、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。

詐欺罪で逮捕→検察官送致

詐欺で逮捕された場合、まずは警察署の留置場に身柄を拘束されます。その後48時間以内に、警察から検察官に犯罪捜査が引き継がれることになります。このことを、検察官送致と呼んだり、送検と呼んだりします。

検察官の勾留請求

検察官が、拘束されている被疑者や犯罪の証拠などを受け取ったときから24時間以内に、勾留請求されるかどうかが決められます。検察官が勾留請求した場合、裁判官によって勾留されるかどうかが決められます。

裁判官の勾留決定

検察官の勾留請求をうけたあと、裁判官は被疑者への勾留質問などを経て、勾留されるかどうかが決められます。

裁判官が勾留を決定したら、引き続き身体拘束されることになります。勾留期間は原則10日で、さらに10日以内の範囲で延長されることがあります。

逮捕から数えると、最長23日間の拘束を受ける可能性があります。その間は捜査機関によって、犯罪の取り調べが行われることになります。

起訴の流れ

検察官によって、詐欺罪の成立要件が認められると判断された場合、起訴されることになります。検察官の判断によっては、不起訴になる可能性もあります。

起訴された場合は、裁判所で公判が開かれ、有罪判決か無罪判決がくだされることになります。

詐欺罪で有罪になる場合は、懲役刑が科されることになります。裁判官によって、懲役の年数や、執行猶予がつくかどうかも判断されます。

犯罪が起訴される期限とは?

犯罪で起訴されるかどうかには、期限があります。

起訴される期限を過ぎた犯罪については、刑事裁判が開かれることも、逮捕されることもなく、前科もつきません。

この犯罪が起訴される期限のことを、公訴時効といいます。

詐欺罪の公訴時効は、7年です。

裏をかえせば、詐欺という犯罪をおこしてから、7年経過するまでは逮捕や起訴の可能性があるということになります。

警察から詐欺事件の犯罪捜査で呼び出しがきたら、ただちに取り調べが開始する可能性があるので、すぐに弁護士相談をすることをおすすめします。

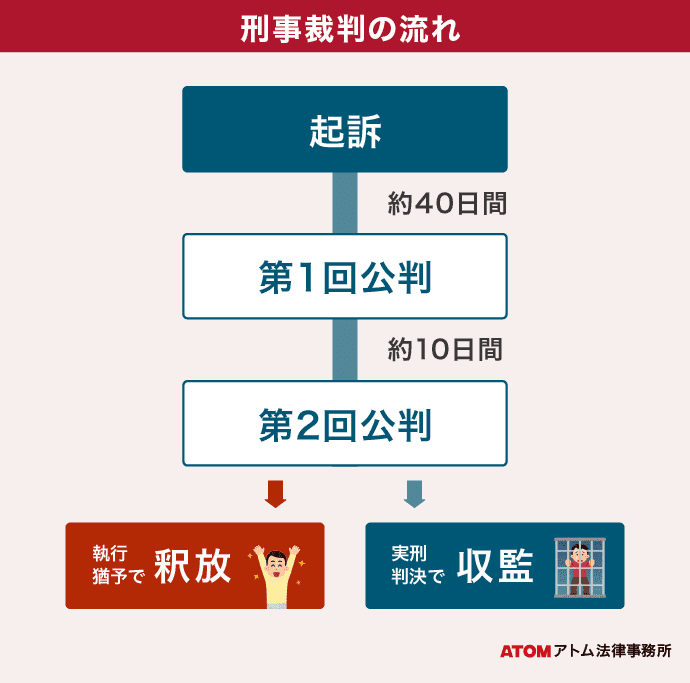

詐欺で起訴された…裁判の流れは?

詐欺罪で起訴された場合、通常の事件であれば、約40日間くらい後に第1回目の裁判が開かれます(第1回公判)。

第1回公判では、検察官が詐欺罪の成立を立証するために、証拠を提出し、被告人から意見を聞きます。被告人や弁護人は、被告人側に有利な証拠を提出したり、反対尋問や弁論をおこなったりできます。

審理に時間がかからない事件では、第2回公判で、判決が言い渡されます。裁判官によって、証拠が吟味され、詐欺罪について有罪か無罪か、有罪なのであれば刑罰はどうなるのかが決定されます。

組織的な詐欺事件の場合

振り込め詐欺などの組織的犯罪の場合は、刑事裁判に時間がかかることが多いでしょう。

詐欺事件の共犯者が多いので、被告人質問、証人尋問、共犯者同士のやり取りの証拠調べなどに時間がかかるためです。この場合は、公判期日が何回も設定されることが多いでしょう。

詐欺という犯罪の弁護活動は?対処法は?

勾留を回避するための対策

早期釈放を目指すのであれば、次のような対策が必要です。

- 検察官の勾留請求を阻止する

- 裁判官の勾留決定を回避する

- 勾留決定に準抗告を申し立てる

逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどが認められれば、勾留を回避できる可能性が高まります。

これらは専門的な知識を使って、いかに検察官や裁判官を説得できるかが重要なので、刑事事件や犯罪の弁護活動にくわしい弁護士に依頼できると安心です。

起訴を回避するための対策

起訴を回避するには、検察官を説得して不起訴処分を獲得するという対策が考えられます。

犯罪の証拠がある場合でも、証拠が不十分なときや、よい情状があれば不起訴処分を獲得できるケースはあります。

犯罪の成立要件が認められないこと、被害者と示談が成立していること、二度と詐欺をくり返さないように関係者との連絡を絶つ等の再発防止策に取り組んでいることなどを主張して、不起訴処分の獲得を目指します。

不起訴になった場合は、刑事裁判が開かれることはなくなり、刑罰を科されることも前科がつくこともありません。

有罪判決や懲役実刑を回避するための対策

詐欺事件に関与していない場合は、有罪判決を回避して無罪判決を目指すことになります。証拠から、犯罪が成立しないことを主張していく必要があります。

詐欺事件に関与している場合は、懲役の実刑判決を回避して、執行猶予つき判決を目指すことになります。詐欺被害者への賠償をおこない、組織的犯罪であれば詐欺事件の関係者との連絡を絶つ、家族の監督をうけて更生にはげむなどの対策をとることが必要になるでしょう。

詐欺罪の刑罰の重さは?対処法は?

詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

詐欺罪は初犯であっても、被害金額の大きさ、犯行態様の悪質性などの事情によって、どのような処分になるのかが左右されます。

犯罪の被害金額がそれほど大きくなく、初犯、示談成立という事情がそろえば、不起訴になることもあるでしょう。

一方、被害金額が大きい、被害者にお金を返金していない、示談交渉に取り組んでいない、社会的に問題視されている振り込め詐欺であるなどの事情がそろうと、懲役刑が科されることもありえます。

なお、懲役刑が科される場合は3年以下であれば、執行猶予がつく可能性もあります。しかし、3年を超える懲役刑が言い渡される場合は、執行猶予がつくことはなく必ず実刑判決となります。

刑罰の軽減をめざすためにも、被害者との示談や弁償は必須といえるでしょう。

関連記事

・詐欺事件で示談できると刑事罰が軽くなる?示談成功のポイントがわかる

詐欺罪・犯罪のお悩みは刑事事件弁護士に相談

24時間つながる相談予約窓口は?

詐欺罪として立件される不安をお持ちの方は、刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

詐欺事件の解決には、被害者の方との示談金の交渉や、検察官・裁判官への説得等が欠かせません。

お相手との取引関係において、不測のトラブルが生じ、詐欺被害を疑われているような場合もあるでしょう。そのような場合は、即座にお相手に連絡をとり、返済計画を提示する等して、犯罪としての立件を回避するために全力を尽くします。

また、受け子などの闇バイトに手を出してしまい、詐欺犯罪で捕まってしまったご子息・ご息女のための弁護士相談も歓迎です。

警察介入事件の場合、初回30分の相談料は無料0円です。弁護士の対面相談の前に、すぐさま弁護士を派遣したいという場合は、「初回接見サービス」(初回1回限り・有料)もご検討ください。

アトム法律事務所の相談予約窓口は、24時間365日つながります。

詐欺罪の犯罪捜査でお悩みのある方は、早い段階でご連絡ください。