2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 少年審判とは?

- 少年審判の流れは?

- 少年審判の処分内容はいつ決まる?

少年審判は、成人の刑事裁判とは異なる特別な手続きです。少年に罰を与えるのではなく、少年の更生を支援することを目的に行われます。

審判では、非行事実と要保護性を審理し、保護観察や少年院送致などの処分が決定されます。審判の結論は当日に決まることが多く、事前の環境調整や弁護活動が処分の軽減に大きく影響します。

この記事では、少年審判の流れと最終的な処分の内容などについて解説しています。また、検察官送致された場合の刑事裁判についても説明します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

少年審判とは?

少年審判は、少年法に基づき家庭裁判所が行う手続きで、成人の刑事裁判が「犯した罪に対して刑罰を与えること」を主目的とするのに対し、少年審判は刑罰を与えるのではなく、「少年の健全な育成と更生」を最大の目的としています。

少年審判は非公開で行われます。家庭裁判所の裁判官(審判官)が中心となって質問などを行い、少年の成長過程や家庭環境なども考慮しながら、最適な処遇を決定します。

少年審判で審理される内容

少年審判では、少年の(1)非行事実と(2)要保護性(ようほごせい)を審理します。

(1)非行事実

少年が実際に犯罪や刑罰法令違反を行ったかどうか、または虞犯(ぐはん:将来犯罪をするおそれ)の有無を確認します。

(2)要保護性

要保護性とは、簡単に言えば、少年に保護処分を与える必要があるかどうかを判断することです。

要保護性の判断基準は、以下の3つです。

要保護性の3つの判断基準

| 判断基準 | 内容 |

|---|---|

| 犯罪的危険性 | 少年の性格・環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があるか |

| 矯正可能性 | 保護処分による矯正教育をすることで再非行の危険性を除去できる可能性があるか |

| 保護相当性 | 保護処分をくだすことが、最も有効かつ適切な処遇といえるか |

要保護性の高さに応じて、処分の内容が決まります。要保護性がなくなった場合、「不処分」で事件終結となることもあります。

一方、「保護不能」と判断されることもあり、この場合、保護処分は出されません。その後の流れしだいで、刑事裁判となり、判決で刑罰を言い渡されるリスクがあります。

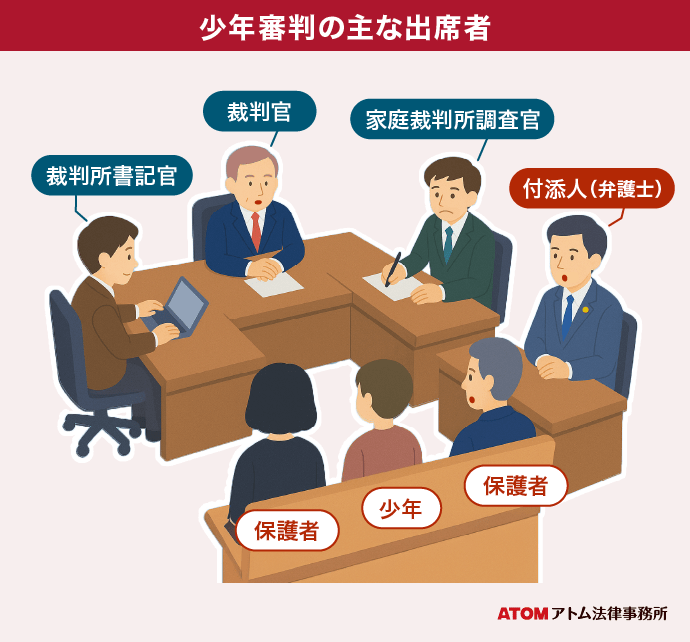

少年審判の主な出席者

少年審判には、少年本人やその保護者、裁判官をはじめ、少年を支える役割を担う付添人(多くは弁護士)や、家庭裁判所の専門職員である調査官、裁判所書記官が出席します。

必要に応じて、学校関係者や保護司、児童相談所職員などが裁判所の許可を得て参加することもあります。

なお、少年審判に検察官は原則出席しません。これは少年事件が「処罰」よりも「教育」や「更生の支援」を重視しているためです。

少年審判の当日の流れ

では、少年審判の当日の流れについて、みていきましょう。

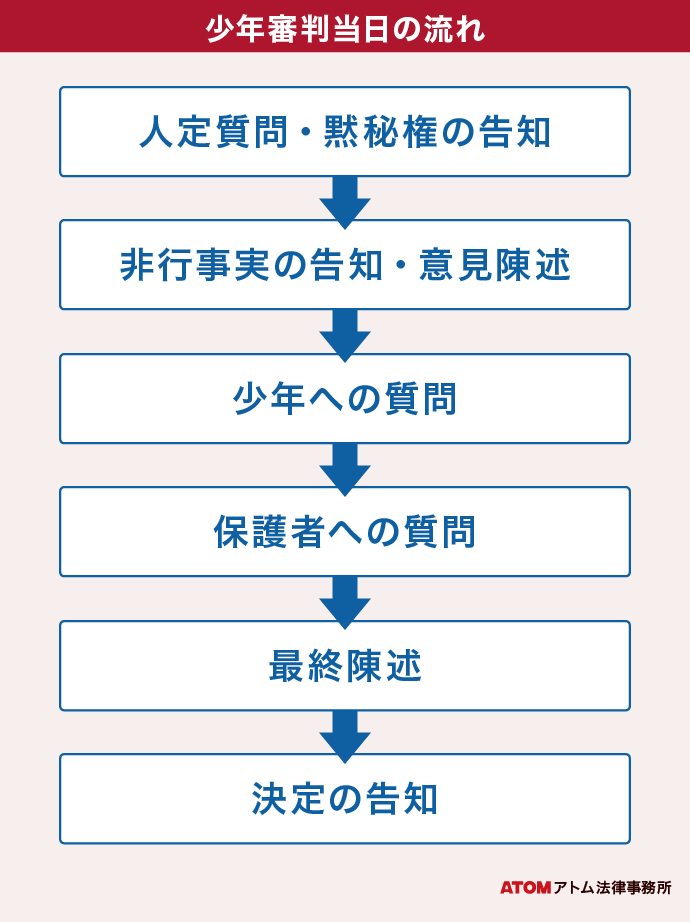

少年審判が開始すると、まず裁判官が人定質問や非行事実の告知を行い、少年や保護者への質問、最終陳述を経て少年の処分を言い渡します。

少年審判の流れ

- 人定質問・黙秘権告知

- 非行事実の告知・意見陳述

- 少年への質問

- 少年の保護者への質問

- 最終陳述

- 処分・決定の告知

審判の手続き自体は、非行事実に争いのないケースであれば1時間程度で終了し、その日のうちに処分が決定することが多いです。それぞれ詳しく解説します。

(1)人定質問・黙秘権告知

人定質問とは、本人確認の手続きです。少年の氏名、生年月日などを質問して、少年審判を受ける少年が人違いでないことを確認します。

人定質問の後は、審判官(裁判官)から、黙秘権が告知されます。黙秘権とは、言いたくないことは言わなくてよい権利、沈黙を理由に不利益を受けない権利のことです。

関連記事

・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?

(2)非行事実の告知・意見陳述

非行事実の告知では、裁判官から、少年に対して、審判に付すべき事実(いつ・何をしたかなど)の要旨が告知されます。

その後、少年本人、少年の付添人が、その事実について認めるかどうかなど意見を述べます。

(3)少年への質問

まずは裁判官から少年に対して質問が行われます。最初は事件そのものについて聞かれ、その後に事件周辺のことを聞かれることが一般的です。

質問内容の例

- 非行を起こした経緯

- 非行に走った原因は何か

- 自分で直すべき問題点は何か

- どのように改善していくか

- 親子関係、学校、仕事 など

裁判官からの質問が終わったら、続いて、調査官や付添人が、少年に質問します。

少年の付添人となる弁護士は、少年の味方として、少年に有利になる質問をおこないます。深く掘り下げて質問し、改善更生が期待できることを、裁判官にアピールします。

(4)少年の保護者への質問

少年の次は、少年の保護者にも質問をおこないます。

ここでも、裁判官、調査官、付添人(弁護士)が順番に質問します。

裁判官からは、少年がおこした事件を通じて気づいたことなどを質問されます。

少年の付添人となる弁護士は、少年が再び非行に走らないように保護者としてどのような協力ができるのかなど、具体的に質問していきます。

(5)最終陳述

最終陳述とは、少年が少年審判の最後に述べる意見のことです。

裁判官、調査官、付添人(弁護士)からの質問が終了すると、「最後に言っておきたいことがないか」と裁判官から確認されます。

必要に応じて少年が意見を述べます。

(6)処分・決定の告知

少年の最終陳述が終わったら、決定の告知が行われます。

少年審判の決定の告知とは、裁判官から少年に対して、処分を言い渡すものです。

少年審判の処分・決定には、以下のようなものがあります。

少年審判の処分・決定

- 不処分決定

- 保護処分

保護観察決定、少年院送致決定、児童自立支援施設等送致決定 - 検察官送致決定(逆送)

- 知事又は児童相談所長送致決定

- 試験観察(※中間処分)

少年事件の流れ、少年審判の処分についてはこちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

【コラム】少年審判で最も多い結論は?

令和6年版犯罪白書によると、2023年、一般保護事件について、少年審判の最終処分で最も多かったのものは保護観察でした。

そもそも少年審判が開始されずに、事件が終結しているケースも多いです。

2023年 少年審判に関する処分・決定の割合

| 割合 | |

|---|---|

| 検察官送致(刑事処分相当) | 0.7% |

| 検察官送致(年齢超過) | 1.7% |

| 少年院送致 | 6.6% |

| 保護観察 | 24.6% |

| 児童自立支援施設等送致 | 0.5% |

| 知事・児童相談所長送致 | 0.4% |

| 不処分 | 17.1% |

| 審判不開始 | 48.4% |

| その他* | 0.8% |

『令和6年版 犯罪白書』 第3編/第2章/第2節/2 家庭裁判所「3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比」より抜粋のうえ、編集しました。

なお、少年審判の各処分・決定の内容は、次の項目で詳しく解説します。

保護処分に不服がある場合

保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)に不服がある場合、抗告という不服申立てをすることができます。

抗告は、少年審判で保護処分決定が告知された日の翌日から2週間以内に、高等裁判所あてに抗告理由書を作成し、家庭裁判所に提出する方法でおこないます。

なお、抗告の理由は、決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実誤認、処分の著しい不当に限定されます。

少年事件の処分内容はいつ決まる?

少年審判の結論はいつ決まる?

少年審判の結論は、少年審判の当日には決まってしまうことが多いです。

少年事件は、少年審判になる前から、家庭裁判所調査官の調査がおこなわれたり、裁判官が記録に目を通したりしています。

そのため、少年審判の前には、おおよそ裁判官の中で事件の結論が固まっている可能性が非常に高いです。

少年審判に強い弁護士は、少年審判当日の対応も大切ですが、少年審判になる前の活動が最も重要であると分かっています。

少年審判を控えている方、少年審判になる不安がある方は、できるだけ早く、少年事件に強い弁護士にご相談なさってください。

少年事件の刑事裁判の判決はいつ決まる?

少年審判で検察官送致(逆送)が決定した場合、後日、通常の刑事裁判にかけられる可能性があります。

刑事裁判では、有罪や無罪の判決がくだされます。

単純な認め事件の場合、有罪判決がくだされるのは、最短で起訴から約50日後が目安です。

ただし、注意したいのは、裁判官は証拠調べの内容をもとに、判決を考えるということです。

つまり、証拠調べの期日までに、どれだけ有利な証拠を出せるかで、判決の内容は決まってしまいます。

関連記事

少年審判における弁護士の役割

少年審判では、弁護士は付添人として少年をサポートします。

少年の意見がきちんと伝わるようにサポートしたり、少年審判の処分が軽減するようにサポートしたりします。

以下では、少年審判の準備段階や審判期日で果たす弁護士の役割を紹介します。

(1)環境調整をサポート

少年審判でだされる処分・決定を軽減するには、要保護性(再び非行に走る可能性)が解消しているかどうかがポイントになります。

弁護士は、少年の要保護性を解消するために、少年と向き合いながら、少年審判が始まる前に環境調整をおこないます。

非行の原因は、少年の周りの環境の影響も大きいからです。

少年審判当時までに済ませておきい環境調整としては、以下のようなものがあります。

環境調整の例

- 家族関係の調整

- 学校関係の調整

- 職場関係の調整

- 交友関係の調整

たとえば、家族関係の調整では、保護者の方との対話を経て、少年への思いを確認し、保護者として少年の更生のためにできることを認識・実行してもらったり、今後のサポート体制を整えます。

また、学校関係の調整では、退学を阻止して、学校と連携を図り受け入れ体制の調整を図ったりします。

そのほか、職場関係の調整として、働いている少年については、職場での受け入れが可能であることも有利な事情となり得ます。

また、交友関係の調整として、犯罪や非行をする仲間との断絶も、要保護性の解消に有利な事情となり得ます。

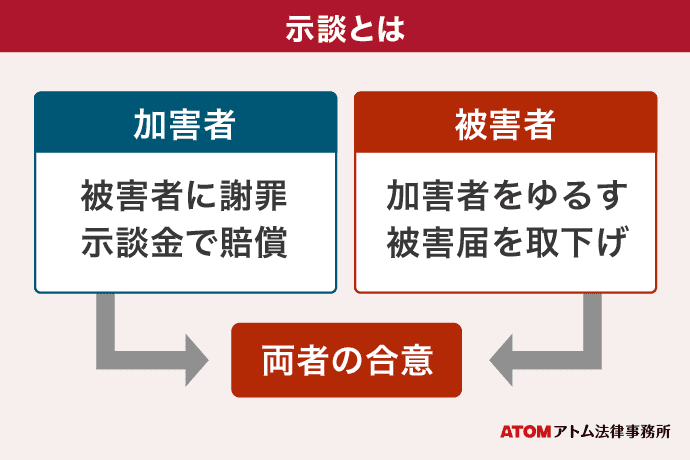

(2)示談交渉

少年事件の早期解決、少年審判での処分の軽減を目指す場合、示談は非常に重要です。

示談とは、事件の加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

少年事件に強い弁護士は、少年の代わりに、被害者の方に謝罪をし、示談交渉をおこないます。

当事者間では冷静な話し合いが難しい場合でも、法律の専門家である弁護士を立てることで、交渉がスムーズに進むケースは多いです。

示談は、被害者の方の被害回復につながるだけでなく、少年自身が自分の行為と向き合い、改善更生の兆しがあることを示す事情となります。

示談交渉をすることは、少年審判の処分・決定が軽減する可能性を高めます。

(3)意見がきちんと伝わるようにサポート

少年審判で弁護士は少年の味方として、少年の意見がきちんと伝わるようにサポートします。

少年審判では、裁判官、家庭裁判所調査官が出席し、少年や少年の保護者に質問をします。しかし、裁判官らの質問が、少年に有利になるとは限りません。

この場合、付添人として弁護士がつくことで、少年のフォローができ、改善更生の可能性があることを裁判官に伝えやすくなります。

少年事件・刑事事件に強い弁護士に相談することで、迅速かつ最善の弁護を受けられることが期待できます。

関連記事

少年審判に関するよくある質問

Q.少年審判の対象となる「少年」は?

少年審判にかけられる可能性のある人は、非行少年です(少年法3条1項)。

非行少年の3類型

| 類型 | 該当する者 |

|---|---|

| 犯罪少年 | 犯罪行為をした14歳以上20歳未満の少年 |

| 触法少年 | 刑罰法令に違反した14歳未満の少年 |

| 虞犯少年 | 刑罰法令の違反はないが、不良行為(虞犯事由)があり、将来、罪を犯すおそれがある18歳未満の少年 |

Q.少年審判と刑事裁判の違いは?

少年審判と刑事裁判は目的や対象などが大きく異なります。

少年審判と刑事裁判の違い

| 少年審判 | 刑事裁判 | |

|---|---|---|

| 目的 | 更生 | 罪の制裁 |

| 対象 | 少年 | ・成人 ・一部の少年 |

| 進め方 | 職権主義的審問構造 ※裁判所が中心 | 当事者主義的訴訟構造 ※検察官 vs 被告人 |

| 手続き | 原則、非公開 | 原則、公開 |

| 裁判所送致 | 原則、送致 | 送致なし(不起訴)も多い |

| 結論 | ・保護処分(保護観察、少年院送致等) ・検察官送致 ・知事又は児童相談所長送致 | ・有罪判決 ・無罪判決 |

Q.少年が有罪判決を下されるケースは?

少年審判で検察官送致決定(逆送決定)が出された場合、少年でも刑事裁判を受けることになり、有罪判決がくだされる可能性があります。

検察官送致決定になった理由が「刑事処分相当」の場合は、原則、起訴され、裁判になります。

起訴されたら、約40日後に、第1回公判が開かれます。

単純な認め事件の場合は、約10日後に第2回公判が開かれ、判決がくだされます。

無罪判決が確定すれば、刑罰を受けず、前科もつかずに事件終了です。有罪判決が確定すれば、刑罰が科され、前科がつきます。

少年の判決の内容は、成人と違うのか

通常、刑事裁判で言い渡される刑罰は、死刑、禁錮(法改正があるまでは懲役および禁錮)、罰金、拘留、科料、没収の6種類です。

ただし、少年の場合、有罪判決で言い渡される刑罰は、成人と異なる場合があります。

たとえば、18歳未満の少年に対して、有期の懲役・禁錮を言い渡す場合は、刑期は最長15年までとなり、刑の長期と短期を定める刑罰(不定期刑)が言い渡されます。

| 年齢 | 量刑の例 |

|---|---|

| 成人 | 禁錮5年 |

| 18歳未満の少年 | 禁錮3年から5年 |

また、犯行時18歳未満の少年には、死刑が相当と思われる場合でも、死刑を言い渡すことはできません。この場合、無期刑が言い渡されます。

少年審判で弁護士を選任する方法

少年審判で力になってくれる弁護士の種類

少年審判で力になってくれる弁護士には、私選弁護士、国選弁護人・国選付添人などが挙げられます。

私選弁護士は少年や少年の家族が選ぶ弁護士、国選弁護人・国選付添人は、国が選んでくれる弁護士です。

弁護士の違い

| 私選弁護士 | 国選弁護人 | 国選付添人 | |

|---|---|---|---|

| 選任者 | 自分 | 国 | 国 |

| 依頼のタイミング | いつでも | 勾留後 | 家庭裁判所送致後 |

| 費用 | 自己負担 | 国が負担 | 国が負担 |

私選弁護士

私選弁護士は、少年やその保護者が、自由に選んでつけることができる弁護士のことです。弁護士費用は自己負担ですが、刑事弁護に精通した弁護士に依頼できるメリットがあります。

私選弁護士は、いつでも選任できます。警察から呼び出しがあった時点、逮捕された時点、少年審判になることが決定した時点など、あらゆるタイミングで選任が可能です。

関連記事

・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較

国選弁護人

国選弁護人は、少年が勾留された場合や、勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に収容された場合につけることができる弁護士です(刑訴法37条の2)。

国選弁護人を利用できるのは、少年の資力が50万円未満の場合、または少年の弁護人になろうとする者がいない場合です。

国選弁護人の利用条件

- 少年の資力が50万円未満の場合

・現預金等の流動資産が50万円未満

・少年の保護者の資力は考慮しない - 少年の弁護人になろうとする者がいない場合

例)私選弁護士人の選任申出をしたが、断られた

例)当番弁護士を呼んだが、その後の受任を断られた

国選弁護人の選任方法は、少年からの請求、または裁判所の職権です(刑訴法37条の2、同37条の3、同37条の4)。

なお、少年審判で検察官送致決定が出され、起訴された場合は、被告人国選弁護人制度が利用できます。

国選付添人

国選付添人は、少年審判になった場合に、裁判所がつけてくれる弁護士です。

以下のような事件で、国選付添人をつけてもらうことができます。

国選付添人の類型

- 検察官が関与することが決定した事件

- 裁判所の裁量で国選付添人をつける事件

- 被害者による審判傍聴の申し出があった事件

少年審判に強い私選弁護士の選び方

少年審判に強い私選弁護士の選び方のポイントは、以下の3点です。

少年審判に強い弁護士選びの基準

- 解決実績が豊富な弁護士

- 迅速な対応ができる弁護士

- 少年と弁護士の相性

解決実績が豊富な弁護士

少年審判に強い弁護士は、少年事件の解決実績が豊富な弁護士です。

少年事件は、成人の事件とは違い、手続きが特殊です。

そのため、少年事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことができると安心です。

アトムの解決事例(少年審判:不開始)

駅構内のエスカレーターで女性を盗撮した事案。被害者は不明だが、目撃者に追及され、駅員室に連行され、通報。家庭裁判所から通知が届いたため、ご相談にいらした。

弁護活動の成果

受任後は、家庭裁判所からの質問に対応。結果、審判不開始で終結となった。

アトムの解決事例(少年審判:不処分)

少年が複数名で共謀し、コンビニで食料品を万引きした事案。警察から時折、事情聴取を受けていたが、事件から約1年後、逮捕されたため、親御様がご相談にいらした。

弁護活動の成果

受任後、検察から勾留請求された。弁護士が意見書を提出し、勾留請求を阻止。

少年審判の対応をおこなった結果、不処分となった。

迅速な対応ができる弁護士

少年審判に強い弁護士は、迅速な対応ができる弁護士でもあります。

少年事件では、少年審判が始まるまでに、環境調整を済ませたり、少年の内省を深めたりしておかなければなりません。

環境調整には、親子関係の調整や、学校・職場との連携、交友関係の調整など様々あります。

また、少年審判で少年が自身の意見をきちんと述べられるように、何度も面談をおこない、内省を深める手助けも必要です。

少年審判を乗り越えるには、やるべき弁護活動が沢山あるため、迅速な対応ができる弁護士を選べると安心です。

アトムの解決事例(少年審判:保護観察)

少年が路上で、児童を突き飛ばして暴力をふるった事案。在宅事件で捜査を受けていたが、裁判所調査官から少年鑑別所を検討すると言われたことで、ご相談にいらした。

弁護活動の成果

少年自身には、日記、謝罪文、原因分析、読書感想文などを書いてもらい、内省を深めてもらった。また、少年の通院、カウンセリングのサポート。

ご両親には、事件前後の少年の様子の違いを確認し、事件の原因になった環境をどう変えていくか等を検討してもらった。

結果、少年鑑別所への終了を回避。保護観察で事件終結となった。

少年と弁護士の相性

少年事件で弁護士を選ぶときは、少年と弁護士の相性も重要です。

少年は、弁護士との対話の中で、自分がしたことが悪い理由や、被害者の方への反省の気持ち、自分の課題、再犯防止のための対策などに気づくことができます。

そして、これらのことは、少年審判で裁判官に伝えることになります。

相性の良い弁護士を選ぶことで、弁護士との対話が進み、少年により深い内省をうながせる可能性があります。

相性の良い弁護士を選ぶことは、少年審判を乗り越えるために必要なことです。

アトムの解決事例(少年審判:児童自立支援施設送致)

14歳未満の少年が、同級生に口淫させ、性交した事案。児童相談所に送致され、親御さんがご相談にいらした。

弁護活動の成果

被害者の方に謝罪と賠償を尽くし、示談金500万円で示談が成立。

家庭環境・養育状況について弁護士が上申書を作成し、少年自身に謝罪文を作成してもらう等した。

結果、児童自立支援施設送致となった。

少年審判のお悩みは弁護士にご相談を

最後にひとこと

犯罪少年、触法少年、虞犯少年は、家庭裁判所の少年審判を受ける可能性があります。

少年審判では、審判不開始・不処分のほか、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、知事又は児童相談所長送致、検察官送致等の決定が出されます。

少年審判は、当日に結論が決まることが多いため、当日までの事前準備が非常に重要です。

少年審判に強い弁護士は、当日のサポートだけでなく、少年の周囲の環境調整や示談交渉、少年の内省の手助けなどをおこない、審判当日までにできる限りの対策を講じます。

少年事件・少年審判でお悩みの方は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

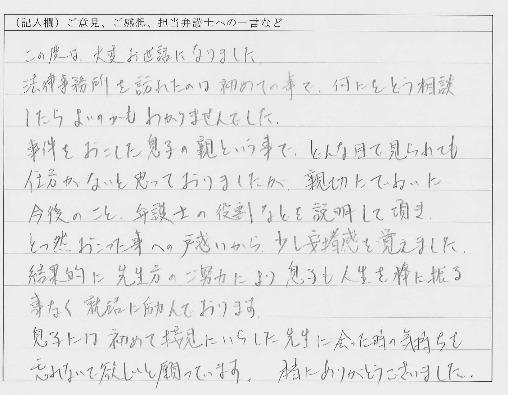

アトムご依頼者様の感謝の手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。法律事務所を訪れたのは初めての事で、何にをどう相談したらよいのかも分かりませんでした。事件を起こした息子の親という事で、どんな目で見られても仕方がないと思っておりましたが、親切にていねいに今後の事、弁護士の役割などを説明して頂き、とつ然おこったことへの戸惑いから少し安堵感を覚えました。結果的に先生のご努力により、息子も人生を棒に振る事なく、就活に励んでおります。息子には初めて接見にいらした先生に会った時の気持ちも忘れないで欲しいと願っています。本当にありがとうございました。

親身になって対応して頂きありがとうございました。

親身になって対応して頂きありがとうございました。私達、息子も、先生には大変感謝致しております。

アトムの弁護士相談:24時間予約受付中

アトム法律事務所では現在、24時間365日、弁護士相談のご予約を受付中です。

警察沙汰になった少年事件の弁護士相談は、初回30分無料です。

- 息子が逮捕された

- 娘が少年審判を受けることになった など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。