2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

未成年が詐欺罪で逮捕されてしまった場合、その後どのような流れで手続きが進むのか、手続きへの対応はどのようにすればいいのかということが気になることかと思われます。

実は、未成年が詐欺罪で逮捕されてしまうと成人と同じように刑事裁判を受けるわけではありません。未成年の場合、刑事裁判の代わりに少年審判という手続きが取られることとなります。

この記事では未成年が詐欺罪で逮捕されてしまった場合、その後どのような流れで手続きが進むのか、手続きへの対応方法はどのようにすればいいのかということについて解説を加えます。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成年・成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるので注意してください。

目次

未成年が詐欺罪で逮捕された後の流れ

逮捕・勾留~少年審判までの手続きの流れ

詐欺の内容によっては成人と同じように、未成年でも逮捕される可能性があります。未成年だからという理由で、逮捕されない訳ではありません。

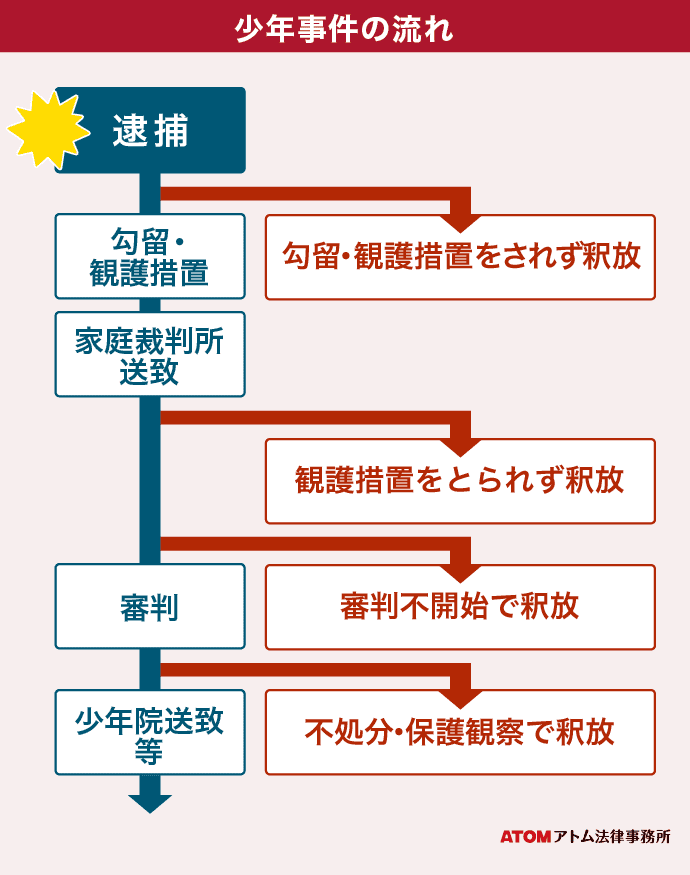

もっとも、未成年の場合、逮捕後につづく身体拘束に関しては、「成人と同じように勾留される」こともあれば、「勾留に代わる観護措置が取られる」こともある点に大きな違いがあるので注意してください。

また、勾留または勾留に代わる観護措置の期間が終われば、「少年事件は原則的にすべて家庭裁判所に送致される」という点も成人との大きな違いでしょう。

未成年が詐欺罪で逮捕された後の流れは本記事でもこの後、簡単に解説していきますが、より理解を深めたい場合は『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事もあわせてご確認いただくことをおすすめします。

逮捕と勾留または勾留に代わる観護措置

未成年が詐欺罪で逮捕・勾留された場合、最大23日間もの長期間にわたって身体拘束が続きます。逮捕は最大72時間(3日間)、勾留は最大20日間の身体拘束です。逮捕と勾留により身体拘束を受けている間は、警察署の留置施設などに拘束されながら警察や検察の取調べを受けることになるでしょう。

もっとも、未成年が勾留されるのは「やむを得ない場合に限定」されており、成人よりも勾留されることは少なくなっています。やむを得ない場合という要件は、未成年でも成人でもほぼ同じ基準で判断されます。勾留についてさらに詳しく知りたい場合は『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』の記事をご覧ください。

未成年が詐欺罪で逮捕・勾留に代わる観護措置が取られた場合、最大13日間の身体拘束が続きます。逮捕は最大72時間(3日間)、観護措置は最大10日間の身体拘束です。観護措置により身体拘束を受けている間は、少年鑑別所に収容されます。

なお、勾留も勾留に代わる観護措置が取られることがなければ、最大72時間(3日間)の逮捕が終わった段階で次の手続きに進むこともあるでしょう。

家庭裁判所における少年審判の手続き

逮捕と勾留または勾留に代わる観護措置が終われば家庭裁判所に送致され、手続きの場は家庭裁判所へと移ります。成人の場合、逮捕と勾留が終わった後は起訴されれば刑事裁判にかけられることになりますが、未成年の場合は必ず家庭裁判所に送致されて少年審判という手続きが取られることになるのです。殺人などの重大犯罪をのぞき、未成年が起訴されて刑事裁判にかけられることはありません。

家庭裁判所における少年審判の手続きは、「試験観察などによる家庭裁判所調査官による調査」と「裁判官による審判(少年審判)」から成ります。

試験観察とは、少年鑑別所という施設に入れられてなぜ今回犯罪を行ってしまったのか、その原因や生育環境・生活環境について家庭裁判所調査官による調査がなされる手続きです。試験観察はすべての場合になされる手続きではありませんが、少年鑑別所における試験観察が実施されることになれば、その期間は通常4週間~8週間程度とされることが多いです。試験観察の間は少年鑑別所に入所させられて生活することになります。

試験観察の手続きが終われば、裁判官による審判(少年審判)が開かれます。少年審判では、まず本当に罪を犯したのかどうか、罪を犯した未成年者がどれだけ犯罪に馴染んでしまっているか、未成年者の生育環境・生活環境などについてが審理され、どれだけ保護の必要性が高いかということも同時に審理されることとなります。このような審理の結果、少年審判にかけられている未成年に対して家庭裁判所の処分がくだされることになるのです。

少年審判による処分の種類と内容

少年審判の手続きの結果下される処分にはいくつかの種類があります。まず、調査の結果としてそもそも少年審判を開く必要がないとして審判不開始の決定がなされることがあります。この場合にはこれで手続きは終了するということになり、その後裁判所の審判期日に出席しなければならないなどのことはありません。

少年審判を開く必要があるとして審判が開始された場合、不処分の決定がなされることがあります。不処分とは、審判期日が開かれて裁判所における裁判官の審理を経た上で何も処分を下さないとするものです。審判不開始との違いは裁判所での審判期日が開かれて裁判官の審理がなされるということです。

処分がなされる場合には、最も原則的な処分として、保護処分という処分がなされる場合もあります。保護処分には3種類があり、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の3種類が定められています。このうち、保護観察であればその後拘束されることなく家庭で生活しながら保護司などによる指導監督などを受けることとなります。これに対して、少年院送致であれば、少年院に収容されて自由を奪われその中で矯正教育が行われることになります。

また、検察官送致の決定という処分がなされることがあります。これは、犯罪の内容から見て未成年であっても成年と同様の刑事処分が下されるべきだと判断された場合になされる処分です。検察官送致の処分がなされた場合には、起訴され成年と同じように刑事裁判を受けることとなります。

弁護士が行う捜査や取り調べへの対応方法

釈放に向けた弁護活動

逮捕・勾留の段階で弁護士に依頼した場合、弁護士は釈放に向けた弁護活動を行います。具体的には、面会や意見書作成などの方法により検察官に事情を伝えて勾留をしないように働きかけたり、勾留されてしまった場合にはその判断がおかしいと主張して準抗告や勾留取消しの請求をしたりします。

未成年の場合には勾留をすることができる場合が成人と比べてやむを得ない場合に限定されているため、勾留されてしまった場合には勾留すべきではないと主張して準抗告や勾留取消しの請求をすることが成人の場合以上に効果的となります。

取り調べに対するアドバイス

逮捕・勾留の段階で弁護士に依頼しておけば、取り調べでとるべき受け答えの方法についてのアドバイスがもらえます。また、弁護士が家族に代わって差し入れを持っていったり、メッセージを預かって伝えたりすることもできるので、法律的なサポートのみならず、精神的なサポートも期待できるでしょう。

未成年であっても逮捕されると、成人と同じように警察や検察で取り調べを受けることになります。特に、逮捕直後から3日間は家族でも面会ができないので、逮捕された少年本人は不安な時間がつづくでしょう。弁護士なら逮捕直後でも基本的に面会可能なので、早い段階で弁護士に接見を依頼するのがおすすめです。

初回接見のご案内

アトム法律事務所では、弁護士が警察署などに直接出向いて面会する初回接見サービスを実施中です。

初回接見を希望される場合は、下記バナーよりサービスの特徴や費用などについてご確認ください。不明点があれば無料相談の予約窓口にお問い合わせいただければ、ご説明いたします。気軽にお問い合わせください。

被害者との示談交渉

弁護士に依頼した場合には、弁護士は依頼者を代理して被害者との示談交渉を行います。被害者との示談交渉の結果、示談金を支払って受け取ってもらうことができ、被害者に加害者を許して処分を望まないという内容の示談書を書いてもらって示談を成立させることができれば、早期に釈放されることも期待できます。

また、このような示談が成立していることは、後の少年審判手続きにおいても処分を軽くする事情として扱われるため、示談を成立させることによって少年院送致などの重い処分を回避することができる可能性も高まります。

関連記事

・詐欺事件で示談できると刑事罰が軽くなる?示談成功のポイントがわかる

逮捕前なら自首という選択肢も提案

詐欺罪で逮捕されてしまえば自首をすることができませんが、もしまだ詐欺罪で逮捕されていなければ自首をするということも選択肢の一つとなります。自首をした場合には、罪を認めて自白しているため逮捕される可能性が低くなります。

逮捕される前の段階で弁護士に依頼をすれば、自首をするべきかどうかを判断し、自首をするべきだと判断した場合には警察への出頭に付き添って自首に同行するということを弁護士が行うことも可能となります。

弁護士が行う少年審判への対応方法

付添人として活動する

少年審判の手続きでは、弁護士を付添人に選任することができます。付添人とは、少年審判にかけられている未成年のために裁判所に事情を伝えて処分を軽くするように働きかけるなど、処分を軽くするために未成年のために活動を行う立場の者です。

付添人には保護者や親戚など、誰でもなることができます。しかし、弁護士以外が付添人になるためには、裁判所の許可が必要になるため(少年法10条)、弁護士が付添人になることが一般的です。

弁護士を付添人に選任することなく少年審判の手続きを受けることも可能ですが、弁護士を付添人に選任することで処分を軽くするための様々な活動を行ってもらうことができます。少年審判にかけられることとなったら弁護士を付添人に選任するべきだと言えます。

示談が成立していなければ示談を成立させる

少年審判の手続きの段階でもまだ被害者との間で示談が成立していなければ、被害者との間で示談を成立させることが重要です。審判期日までに被害者との間で示談を成立させることができれば、少年院に入れるまでの必要はなく家庭で教育することで立ち直らせることも可能な環境が整っていると裁判官に評価されて、少年院送致のような重い処分を回避することが可能となるからです。

示談を成立させるためには被害者とやり取りをしなければならないため、少年審判にかけられている未成年者やその家族だけで示談交渉を行うことは現実的には難しいと言えます。このため、示談交渉を代理して行ってもらうという観点からも弁護士に依頼するべきであると言えるでしょう。

なお、詐欺罪の場合の示談金の額の相場は必ずしも定まった額があるわけではありませんが、最低でもだまし取った金額以上の金額を示談金として支払う必要があるのが通常です。具体的な詐欺事件の内容によっても異なりますが、詐欺事件となると被害の金額が大きくなることも少なくないため、示談金の額としてどの程度の額を支払うべきなのかということや示談金の支払手続については詐欺事件に詳しい弁護士に相談や依頼をして専門的なアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。

生活環境を調整して裁判官に伝える

示談の他に、生活環境の調整も付添人となった弁護士が行うことのできる活動の一つです。罪を犯してしまった未成年者が少年院に入ることなく家庭での教育でも犯罪から立ち直れるように、保護者などと相談して罪を犯してしまった未成年の生活環境を整えるという活動を行います。

そのような活動を行うと同時に、生活環境の調整がしっかりと行われており少年審判にかけられている未成年を少年院に入れるなどの必要がないということを裁判官との面会や意見書の作成などの具体的な形で裁判官に伝えて、少年院送致などの重い処分の回避を目指します。

未成年による詐欺罪でよくあるQ&A

Q.そもそも詐欺罪はどのようなもの?

詐欺罪とは人をだまして財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪のことで、刑法246条に規定されています。

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。殺人などの重大犯罪をのぞいて、未成年の場合は少年審判に進むため、基本的に成人と同じように刑罰が科されることはありません。

もっとも、詐欺の内容によっては、成人と同じように刑事裁判を受ける可能性もあり、有罪判決が言い渡されれば10年以下の懲役が科せられる可能性もあるでしょう。

詐欺罪の刑罰や実刑の可能性について詳しくは『詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる』の記事もあわせてご確認ください。

なお、14歳未満の少年の場合は、そもそも刑罰を受けることはなく、保護処分の対象となります。

Q.詐欺だと知らずに加担した場合も罪に問われる?

大きな社会問題ともなっている特殊詐欺では、詐欺だと知らずに加担した場合であっても罪に問われる可能性が高いでしょう。特殊詐欺の受け子や出し子として、未成年が犯罪に加担してしまうケースが後を絶ちません。

特殊詐欺に加担してしまう経緯としては、高額な報酬につられてアルバイトに応募したり、素行が悪いとわかっている先輩から依頼されて断れなかったりするケースが考えられます。

こういったケースでは「もしかすると特殊詐欺かもしれない」と感じるタイミングがいくつもあったと考えられることから、「詐欺だと知らなかった」という言い訳は通用しないのが通常です。

未成年が特殊詐欺の出し子や受け子に関与してしまったという場合は、下記の関連記事もあわせてご確認ください。成人をベースに解説していますが、参考になる部分も多いと思うのであわせてごお読みいただくことをおすすめします。

関連記事

・詐欺の受け子とは?逮捕されたら懲役何年?不起訴・刑罰の軽減を目指すには

・詐欺の出し子で逮捕された後の流れと対処法!窃盗罪で逮捕される?

Q.詐欺罪で逮捕された少年の家族にも責任は生じる?

未成年が詐欺罪で逮捕された場合、刑事責任と民事責任が発生します。

刑事責任に関しては犯罪を犯した本人が負う責任なので、家族が責任を負うことはありません。逮捕された本人が未成年でも成人でも、刑事責任に関しては本人が負う責任です。

一方、民事責任に関しては犯罪を犯した本人が未成年の場合、家族が責任を負う可能性があります。未成年には責任能力がなく、その責任を監督義務者が負うべきであると民法で決められているので、監督義務者である親が子どもに代わって損害賠償責任を果たさなければなりません。(監督義務者が監督責任を果たしていなかった場合に限られます。)

なお、逮捕された本人が成人である場合、親や兄弟といった家族が民事責任を負うことは原則的にはありません。

未成年が詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談

未成年が詐欺罪で逮捕されたら、アトム法律事務所の弁護士相談をご利用ください。警察が介入済みの事件では無料相談が可能です。

弁護士相談を希望される場合、まずは相談予約をお取りください。相談予約の受付は24時間対応中なので、いつでもお問い合わせいただけます。