2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

少年事件に強い弁護士をお探しの方へ。

少年事件(未成年者の事件)は、家庭裁判所の審判を受け、少年院に送られたり、保護観察になったりする可能性があります。

また、逆送・起訴されたら、成人と同様に法廷で裁かれ、前科がつくこともあります。しかし、少年事件に強い弁護士に相談すれば、厳しい処分を回避できる可能性が高まります。

本記事では、少年事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士が少年事件の流れ、弁護士に相談するメリットを具体的に解説します。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法4条)とは異なるものです。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

少年事件とは?

少年事件は20歳未満の者が起こした事件

少年事件とは、20歳未満の者が起こした事件を指します(少年法2条)。

少年が事件の加害者となった場合、基本的には家庭裁判所へ送致されて少年審判を受けることになります。しかし、重大事件を起こした場合であれば、検察官送致をされて通常の刑事裁判を受けることがあります。

少年事件の処理区分別構成比は以下の通りです。約7割が審判不開始・不処分で終了する一方、保護観察や少年院送致されるケースも一定数あります。

| 構成比 | |

|---|---|

| 審判不開始(審判なし) | 48.0% |

| 不処分(処分なし) | 18.1% |

| 少年院送致 | 6.4% |

| 保護観察 | 24.4% |

| 逆送(刑事処分相当) | 0.5% |

| 逆送(年齢超過) | 1.6% |

| その他* | 0.9% |

令和5年 犯罪白書 第7編 非行少年と生育環境 7-4-2-1図

* 児童自立支援施設・児童養護施設及び都道府県知事・児童相談所長送致

Q なぜ少年事件は「保護処分」なの?(回答はこちらをタップ)

少年は成長過程にあり価値観や行動が変化しやすい(可塑性が高い)ため、適切な支援や教育を受けることで、成人と比べて更生する可能性が高いと考えられています。

そのため、少年事件では罪の内容に加え、家庭環境や学校生活、本人の反省状況などを詳しく調査されます。

そして、再び事件をくり返す可能性、立ち直れる可能性、少年が更生するために国の支援が必要か、どの程度必要かといった観点から「要保護性」を検討し、そのレベルに応じた保護処分が決定されるのです。

ただし、悪質な事件では、逆送(ぎゃくそう)といって、家裁から検察官に事件が戻されることがあります。逆送された事件は通常、検察官が起訴し、最終的に刑罰が科される可能性が極めて高くなります。

逆送となる事件数は多くはありませんが、重い処分を避けるには、少年自身が早い段階で自らの行為に真摯に向き合い、更生に意欲的であることが重要です。

少年事件と刑事事件の違い

少年事件(未成年者の事件)は、家庭裁判所の審判を受け、少年院に送られたり、保護観察になったりする可能性があります。

通常の刑事事件は、検察官が起訴したら、簡易裁判所や地方裁判所で裁判になります。有罪になれば「刑事処分」が下されます。この場合、死刑、拘禁刑、罰金等の刑罰が科され、前科もつきます。

少年事件と通常の刑事事件の違い

| 少年事件 | 通常の刑事事件 | |

|---|---|---|

| 年齢 | 20歳未満 | 20歳以上 |

| 処分 | ・保護処分 少年院、保護観察 etc. | ・刑事処分 死刑、拘禁刑、罰金 etc. |

| 前科 | 原則つかない | つく |

少年事件の「少年」とは?

家庭裁判所の審判の対象になる「少年」とは、犯罪少年、触法少年、虞犯(ぐはん)少年です。

少年の分類

| 犯罪少年 | 触法少年 | 虞犯少年 | |

|---|---|---|---|

| 年齢 | 14歳以上20歳未満 | 14歳未満 | 20歳未満 |

| 保護処分の可能性 | あり | あり | あり |

| 刑罰・前科の可能性 | あり | ない | ない |

少年事件を弁護士に相談するメリット

少年事件を弁護士に相談する主なメリットは、審判回避・早期釈放、退学・解雇の回避、更生のサポートなどが挙げられます。より詳細に解説していきます。

(1)少年の勾留請求・観護措置を食い止め、釈放させる

少年事件に強い弁護士は、勾留や観護措置をできる限り防ぐことに力を入れます。

すでに逮捕で身体拘束されている場合は、早期に釈放されるよう働きかけることも可能です。

具体的には、勾留を防ぐための意見書の提出や、観護措置を避けるための裁判所への申し入れなど、少年の身体拘束を最小限に抑えるための手続きを迅速に行います。

(2)勾留期間内でも弁護士なら少年に面会できる

少年が勾留されても、弁護士であれば警察署ですぐに面会(接見)できます。これは一般の刑事事件と同じですが、少年事件では特に、弁護士が直接少年と話すことで状況把握と精神的なサポートが可能です。

接見では、弁護士が少年から非行の経緯を聞き取り、同時に以下のような重要なポイントを説明します。

弁護士が伝えること(一例)

- 少年事件の現在の状況

- 少年事件の今後の流れ

- 少年事件が逆送・起訴される可能性

- 今後の対策

- ご家族からのご伝言

(3)取り調べでの少年への人権侵害を阻止する

少年事件でも最初の対応は大人と同じ警察官が行うため、未成年の少年は精神的に追い込まれやすく、自白の強要や高圧的な対応を受けるリスクがあります。

弁護士はそのような不適切な取り調べを防ぎ、正当な手続で進むようサポートします。具体的には、不当な取り調べをしないよう警察へ申し入れ、取り調べの様子について意見書を提出するなどを通じて、少年の権利が損なわれないよう働きかけます。

また、原則として保護者も取り調べに立ち会うことが可能です。家族と弁護士の連携で、少年をしっかり守ることができます。

(4)刑事裁判で前科がつくことを阻止する

少年事件では、家庭裁判所での審判に進むのが通常で、原則として前科はつきません。

しかし、事件内容や状況によっては「逆送」され、大人と同じ刑事裁判にかけられる可能性があります。その場合、有罪が確定すると前科がついてしまうため、早めの対応が重要です。

弁護士は、以下の点に重点を置いて前科を防ぎます。

前科がつくことを阻止する方法

- 年齢超過による逆送

審判の時点で少年が20歳になっていると、事件が検察庁に戻されることがあります。

弁護士は、できる限り早く動いて審判まで進めることで逆送を回避します。 - 刑事処分相当による逆送

重大な事件では、家庭裁判所が「刑事処分が相当」と判断し、検察庁へ送り返す場合があります。弁護士は「家庭裁判所での保護処分で十分に更生できる」という点を具体的な資料や事情とともに示し、逆送を避けるために尽力します。

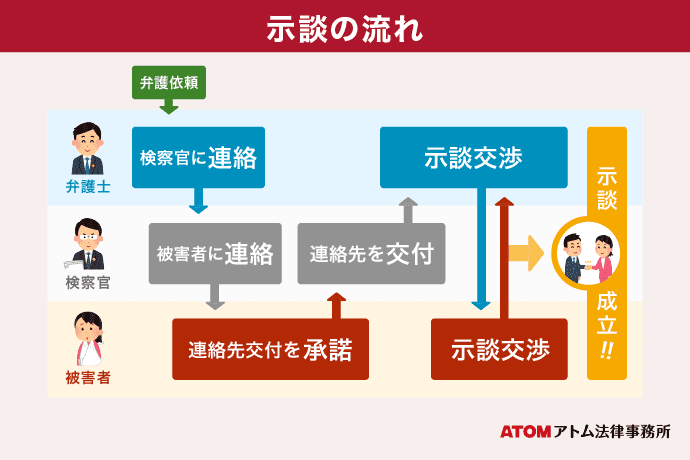

(5)弁護士は少年事件の示談交渉が可能

少年事件に強い弁護士は、少年事件の解決のために、被害者の方との示談にも注力します。

示談とは、事件の加害者、被害者が和解をすることです。示談は、被害者の被害回復だけでなく、処分の軽減にもつながることが多いです。

示談の効果(一例)

- 被害者に謝罪、被害回復

- 反省・更生の意欲を示せる

- 処分の軽減につながる

ただし、当事者同士の示談交渉では、被害者と連絡が取れない、感情的になってしまう等の問題も生じます。そのため、弁護士に、弁護士に代わりに示談交渉をおこなってもらうのがよいでしょう。

関連記事

(6)弁護士は少年審判の付添人になれる

少年審判では、少年の立場を守り、適切な処分につながるよう支える「付添人」をつけることができます。多くの場合、この役割を担うのが弁護士です。

少年事件に強い弁護士が付添人につくと、審判までに必要な調査・準備を行い、審判の場で少年がいかに更生の道をたどっているか、どのような結論が適切かなど、少年を弁護することができます。

少年審判には裁判官・調査官・書記官が関わりますが、少年の味方として寄り添えるのは付添人だけです。付添人は必ず付けなければならない制度ではありませんが、法律の専門家が横についてくれることで、少年もご家族も大きな安心を得られます。

(7)退学回避のために学校や家庭裁判所に働きかける

少年事件では、学校に事件が知られたことで退学の危機が生じることがあります。

弁護士は、少年がこれまでの生活を失わずに更生へ進めるよう、学校や家庭裁判所に対してさまざまな働きかけを行います。具体的には、学校に対し、退学ではなく在籍継続が望ましいことを説明したり、少年が更生へ向け努力していることを説明したりします。

退学は少年の将来に大きな影響を及ぼすため、弁護士が早い段階から関わることで、進学・就職など今後の選択肢を守ることができます。

(8)少年の更生をサポートする

少年事件では、処分を決める際に「どれだけ更生が見込めるか」が非常に重視されます。

弁護士は法律的な弁護だけでなく、少年の更生そのものを全面的にサポートする役割も担います。

そのために、家族と話し合いながら家庭環境を整えたり、学校や職場の状況を調べて周囲の協力体制をつくったり、少年と継続的にコミュニケーションを取って生活態度の改善を促します。さらに、ボランティア活動など更生を示す取り組みを一緒に考え実行していくこともあります。

こうしたサポートを積み重ねることで、少年が今まさに更生へ向けて努力していることや、今後も改善できる環境が整っていることを家庭裁判所に示し、最良の処分につなげられるよう尽力します。

少年事件に強い弁護士の選び方

少年事件の弁護を依頼する際は、法律の知識だけでなく、子供の心を開き、環境を整えるスキルがある弁護士を選ぶことが重要です。

「知り合いの弁護士だから」「家から近いから」という理由だけで弁護士を選ぶのは、少年の更生につながらず、将来に大きな影響を及ぼしてしまうリスクもあります。少年事件に強い弁護士をお探しの方は、無料相談などを利用して、以下の点を確認してください。

少年事件に強い弁護士の選び方

- 少年事件の解決実績が豊富か

- 環境調整への具体的な提案があるか

- 被害者、裁判官、学校等との交渉力があるか

少年事件の解決実績が豊富か

まず確認すべきなのは、過去に少年事件を扱った実績があるかどうかです。

少年事件は、捜査段階での対応や家庭裁判所での調査・審判に固有の知識が求められるため、実務経験の多さが弁護士の力量を大きく左右します。

特に、示談交渉の成功例や観護措置の回避、適切な保護処分につながった事案など、具体的な成果を提示できる弁護士であれば、依頼後の方針や見通しもより明確に示すことができます。

環境調整への具体的な提案があるか

少年事件では、家庭や学校、生活環境の改善状況が最終的な処分に大きく影響します。そのため、弁護士が法律手続きだけでなく、再発防止に向けた環境調整をどれだけ具体的に提案できるかが重要です。

学校との連携、家庭内の役割整理、カウンセリングや支援機関の利用など、実務レベルの助言を示せる弁護士であれば、本人の更生に向けた取り組みを効果的に後押しできます。

被害者、裁判官、学校等との交渉力があるか

少年事件では、示談交渉や捜査機関との折衝、学校側との連携など、状況に応じた対外対応が不可欠です。

被害者対応では、適切なタイミングで示談交渉を行い、早期の合意形成を図ります。また、警察・検察に対しては、取り調べや捜査手続が適正に行われるよう即時に働きかけ、本人の負担を最小限に抑えます。

さらに、学校との関係では、退学等の不利益を避けるための調整を行い、必要に応じて更生計画を提示するなど、少年の将来を守るために実務的な交渉を展開します。これらの交渉力があるかどうかは、過去事例や本件の方針について「どれだけ具体的に語れるか」で判断するといいでしょう。

少年事件で逮捕されたらどうなってしまうのか

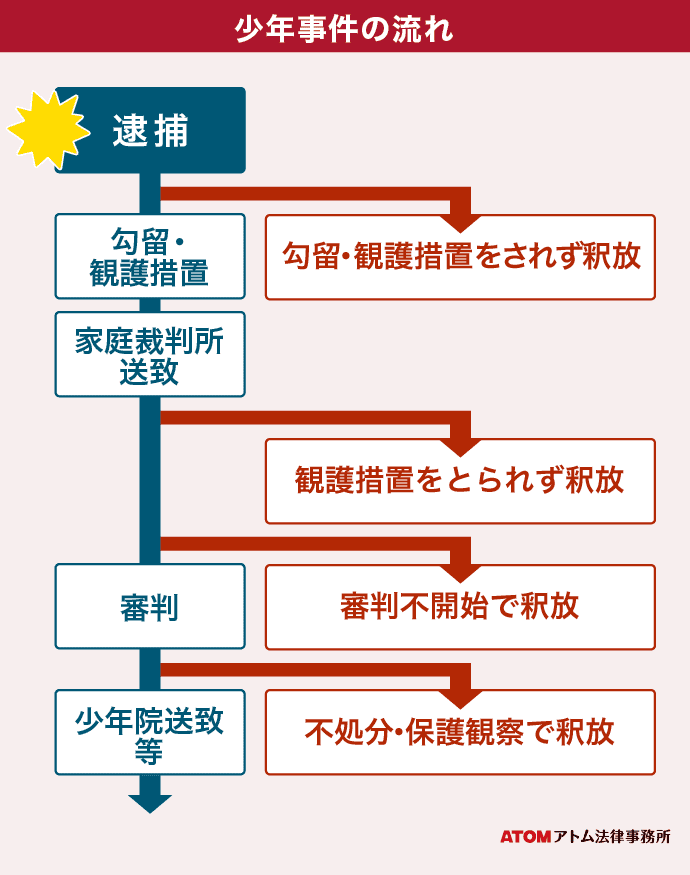

(1)逮捕・送致

少年が逮捕された場合、48時間以内に、少年を釈放するか、事件資料とともに検察官のもとに送ります(送致)。

(2)勾留(または勾留に代わる観護措置)

勾留(こうりゅう)

送致を受けた検察官は、必要がある場合、裁判所に対して、24時間以内に勾留(こうりゅう)を請求をします。

勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期間の身体拘束手続きのことです。

少年事件の勾留の要件は、勾留の理由があること、勾留の必要性があること(刑訴法60条1項、同87条1項、同207条1項)です。通常の刑事事件と違い、「やむを得ない場合」である必要もあります(少年法48条1項)。

少年事件と刑事事件の勾留の違い

| 少年事件 | 通常の刑事事件 | |

|---|---|---|

| 勾留の理由*¹ | 〇 | 〇 |

| 勾留の必要性* | 〇 | 〇 |

| やむを得ない場合* | 〇 | ✕ |

*¹ 勾留の理由とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(相当の嫌疑)があり、次の(1)~(3)までのいずれかが認められる場合をいう。

(1)住居不定

(2)証拠隠滅のおそれ

(3)逃亡又は逃亡のおそれ

*² 勾留の必要性は、勾留される被疑者の不利益が大きい場合は認めらない。

*³ やむを得ない事由には、施設上の理由、少年の資質、被疑事件の性格、捜査遂行上の理由など幅広く含まれる。

勾留は原則10日間、延長が認められたら、さらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。

勾留に代わる観護措置

少年事件では、勾留に代わる観護措置がとられることもあります(少年法44条1項)。

勾留に代わる観護措置とは、10日間、少年鑑別所に収容される手続きです。

勾留とは違い、延長されることはありません。

Q 面会・差し入れは可能?(回答はこちらをタップ)

接見禁止でなければ、少年への面会・差し入れは可能です。

保護者の場合、接見等禁止の対象から外されていることが多いです。

接見等禁止の対象者になっている場合は、準抗告や一部解除申立てをおこない、接見等禁止の解除を目指します。

なお、少年の場合、少年専用の留置施設に身柄が移動していることがあるので、弁護士に接見を依頼する際や、勾留後の面会・差入れを行う際には若干の注意が必要です。

(3)家庭裁判所への送致

捜査機関は、少年事件に一定の嫌疑があると判断した場合はすべて、家庭裁判所に送致することとなっています。

通常の刑事事件では、検察官は不起訴にして、裁判所に事件を送らず、裁判をおこなわない決定も自由にできます。

ですが、少年事件の場合、捜査機関は、基本的に、家庭裁判所に事件を送らなければななりません。

検察は少年を取調べるなど事件の捜査をした後、どのような処分にすべきかの意見と捜査資料をつけて、事件を家庭裁判所に送ります。

軽微な事件であれば送検されずに、警察から直接、家庭裁判所に事件が送られる場合もあります(家裁直送事件)。

Q 簡易送致とは?(回答はこちらをタップ)

万引きなどの一定の軽微な事件については、毎月一括での簡易な書類の送致のみで処理を済ます場合があり、これを「簡易送致」といいます。簡易送致された事件は、書類上の手続のみで審判不開始の決定がされるため、家庭裁判所に呼び出されたり調査を受けることはありません。

(4)観護措置決定(鑑別所への送致・調査官の在宅観護)

事件が家庭裁判所に送られると、裁判官が面接を行い、審判のために観護措置が必要であると判断したときは、少年を鑑別所への送致、もしくは調査官の観護に付することができます。家裁送致から、観護措置決定までは24時間以内です。

調査官の観護

調査官の観護になった場合、身柄は釈放され、在宅で調査官の観護を受けることになるでしょう。

少年鑑別所への送致

少年鑑別所とは、鑑別をおこなう場所です。

「鑑別」とは

「鑑別」とは、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、少年が非行に走った原因や更生の方法などを調査すること。

鑑別の結果は、その後の少年審判で処分を決めるための判断材料になる。

鑑別所での収容期間は原則2週間ですが、継続の必要がある場合は1回更新されて計4週間収容されます(少年法17条3項)。実際上は1回更新されて4週間収容されるケースが大半です。

加えて、死刑、懲役又は禁錮にあたる重大事件であればさらに2回更新される場合があり、その際は最大で計8週間収容されます(少年法17条4項)。

少年鑑別所で行われる事務は少年鑑別所法3条で定められています。

少年鑑別所法3条を見る(こちらをタップ)

少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。

少年鑑別所法3条

一 鑑別対象者の鑑別を行うこと。

二 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。

三 この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。

(5)家庭裁判所の調査

家庭裁判所では、調査官による少年事件の調査も行われます。調査内容は、事件の動機や原因、事件を起こした少年の性格・家庭環境・交友関係などにわたり、少年審判のときに裁判所が適切な処分を決めるための判断材料になるでしょう。

調査は少年の更生可能性の現状を見るものなので、少年本人やそのご家族と面談を行うほか、学校に質問を書面で送ることもあります(学校照会)。

調査の結果、少年審判が不要であるとの結論になったら、審判不開始で事件終了となります。

Q 学校照会は避けられる?(回答はこちらをタップ)

学校側に連絡がいくと、退学のおそれがある場合などは、弁護士を通じて裁判所に要望します。しかし、学校照会を避けられたい旨の要望を出しても、必ず受け入れられるわけではありません。

学校に被害者がいる場合等は、学校照会を避けられないこともあります。

(6)少年審判

家庭裁判所の少年審判の結論には、(ア)不処分、(イ)保護処分、(ウ)知事又は児童相談所長送致、(エ)逆送(検察官送致)があります。

少年審判の処分の種類

| 処分の種類 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 不処分 | 何の処分もせずに終了 | 処分不要と判断された場合 |

| 保護処分 | ・少年院送致 ・保護観察 ・児童自立支援施設等送致 | 更生と教育が目的の処分 |

| 知事・児童相談所長送致 | 処遇判断を委ねる | 福祉的な対応が必要な場合 |

| 逆送(検察官送致) | 刑事裁判での処分 | 刑事罰相当と判断された場合 |

(ア)不処分

不処分とは、審判は開かれたものの、審判の過程で処分が必要ないと認められ、何らの処分も受けないことです。

(イ)保護処分

保護処分とは、少年の更生や矯正教育のために下される処分です。

保護処分には、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設等送致があります。

少年院では、少年の健全な育成を図ることを目的として矯正教育や社会復帰支援が行われ、標準的な収容期間は2年程度です。少年院送致はあくまで保護処分ですので、刑罰ではありません。

保護観察となった場合は一定の期間、保護司の指導監督のもとで通常の社会生活をしながら更生を目指していくこととなります。

児童自立支援施設は、不良行為や家庭環境に問題がみられる児童を入所もしくは通所させる施設のことです。

Q 少年院と少年刑務所は違う?(回答はこちらをタップ)

少年院は、更生と教育を目的に入る施設です。

少年院送致は保護処分であって、刑事罰ではないので、前科はつきません。

ただし、「前歴」(捜査を受けた履歴)は残るので、万一、再び事件をおこしてしまった場合、より厳しい処分になる可能性があります。

一方、少年刑務所は、少年が刑事裁判で有罪になり、刑罰をうけた場合に収容される施設です。

少年刑務所では、他の受刑者とともに刑務作業などをおこない、刑期を過ごすことになります。

少年刑務所に入った人は、前科者になります。前科による不利益については『前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは』の記事をご覧ください

(ウ)知事又は児童相談所長送致

少年審判の結果、知事や児童相談所長に少年の処遇の判断を委ねるため、送致されることもあります。

(エ)検察官送致決定(「逆送」)

少年審判の結果、事案の悪質性や少年の様子から、刑事罰相当と判断された場合には、起訴の権限がある「検察官」に送致されます(逆送)。

逆送された後は、起訴される可能性が非常に高いです。

なお、16歳以上の少年が故意行為で被害者を死亡させてしまった場合などは、原則、逆送事件です。

少年事件の解決にかかる費用

少年事件の弁護士費用

少年事件を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。

弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費、出張日当などが含まれます。

| 弁護士費用 | 概要 |

|---|---|

| 法律相談料 | 弁護士相談の費用 |

| 着手金 | 弁護士に事件解決を依頼する時に費用 |

| 報酬金 | 弁護活動の成果に応じて支払う費用 |

| 日当 | 示談・裁判等の出張費 |

| 実費 | コピー代・郵送料など |

アトム法律事務所の弁護士費用については『弁護士費用』のページをご参考になさってください。

一般的な相場感は『少年事件の弁護士費用の相場や選任するメリット』の記事で解説しています。

少年事件の示談金

被害者の方と示談をする場合、多くは示談金が必要になります。

示談金の金額は、相場や当事者の希望金額を参考にしながら、加害者と被害者の話し合いで決めます。

アトムの『刑事事件データベース』では、各事件における示談金の相場も紹介しています。

少年事件でよくある質問(弁護士回答)

Q.少年審判時に20歳になったらどうなる?

少年時に犯した犯罪であっても、審判の時に20歳に達している場合には、少年審判を開始することができません。この場合、検察官に送致(逆送)されて、通常の刑事手続きを受けることなるので注意が必要です(少年法19条2項)。

家庭裁判所に事件が送致された時点で20歳の誕生日が迫っており、十分な調査を行う時間がないため逆送されて通常の刑事手続に付される可能性がある事件を「年齢切迫事件」といいます。

少年審判は、少年の更生・成長を目的としており、行為時の責任を問うものではないため、審判の時の年齢が基準とされるのです。言い換えれば、「若い時の過ちだからセーフ」なのではなく、「処分の時の観点として、若い場合には更生・成長を促す処分が特に必要」ということです。

Q.少年事件の家裁送致は避けられる?

少年事件の家裁送致を阻止できるのは、大変イレギュラーなことでしょう。

家庭裁判所への送致は、たとえ弁護士であっても阻止することは難しいものとなります。少年事件はすべて、警察や検察の捜査の後、家庭裁判所に送致されることになるからです。

通常の刑事事件の場合、被害者と示談ができていたり事案の規模が小さかったりする場合には、捜査機関の裁量によって嫌疑があるとしても微罪処分や不起訴にすることがあります。しかし、少年事件の場合には、罪に対する処分を求めるのではなく少年自身の更生を目的としているため、このような対応をとっています。

Q.少年事件は裁判が公開されない?

公開が原則となっている通常の刑事事件と異なり、少年事件の審判の場合には公開されることはありません。

そのため、少年事件は関係のない第三者に傍聴をされることはなく、少年とその保護者、裁判官、書記官、調査官、場合によって付添人(主に弁護士)、検察官のみで行うことになります。

Q.少年事件は実名報道されない?

17歳以下の少年については、今後の更生への影響という観点から、実名等の本人が特定できる情報の報道が禁止されています(推知報道の禁止、少年法61条)。

しかし、特定少年(18歳・19歳の者)については、起訴された場合(略式手続は除く。)、氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなどが分かる報道が解禁されています(少年法61条)。

社会的な影響の極めて大きい少年事件の場合、マスコミの判断で、実名報道された例もあります。

Q.わが子が少年事件をおこしたら?

わが子が補導・逮捕されたらまず、「事実確認」と「弁護士相談」を行いましょう。

(1)警察に少年事件の事実確認をとる

警察から連絡があったら、お子様がなぜ補導・逮捕されてしまったのか事実確認を取りましょう。「いつ・どこで・何をしたのか、被害者はいるのか」など具体的な内容を警察官に質問してください。

もし、詳しい事実確認が取れなくても、罪名だけでも教えてくれないか尋ねてみましょう。

(2)少年事件に強い弁護士に早期相談

少年事件は、通常の刑事事件とは違った流れで捜査が進められます。

20歳未満のお子様が補導・逮捕された場合、少年事件に強い弁護士に相談してください。

そうすれば、今後起こり得る事態や、その見通し、対策などが分かります。

14歳以上の少年事件では、逮捕・勾留される可能性もあります。

通常、逮捕直後は、弁護士以外の方は面会(接見)できません。

- 子どもの様子が知りたい

- 子どもに味方だと伝えたい

- 子どもに弁護士から助言をしてもらいたい

このようなご要望があれば、弁護士の初回接見出張サービスをご検討ください。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

お見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

アトムの弁護士に少年事件を相談する

少年事件のまとめ

逮捕後であっても家庭裁判所に送致される前であれば、観護措置を防ぐための弁護活動を期待できます。観護措置がなされなければ、少年鑑別所に入れられずにそのまま学校や職場に通うことができるため、日常生活に大きな影響を及ぼさずに済みます。

また、お子様の年齢が処分確定時に20歳を超えていると、刑事裁判を受けることになるおそれもあります。弁護士に依頼することで、速やかな事件処理により刑事手続への移行を防ぐ可能性が高まります。

- 自分はどうなってしまうの?

- 息子の将来はどうなる?

- 家族で更生していきたい

このようなお悩みをお持ちの方は、少年事件に強い弁護士にお早目に相談され、早期解決を目指して下さい。

お客様の声・無料相談の口コミ評判

アトム法律事務所の弁護士にご依頼いただいた方のお声は「ご依頼者からのお手紙」のページでまとめています。

この度は突然の息子の事件でどのように対応してよいかわからず、途方にくれるなか深夜遅くまで息子に会いに動いてくださったこと、その後も解決するまで私に何度も連絡をくださり、そのおかげで安心して先生にすべてお任せすることが出来ました。先生が息子を信じてくださり、2つの事件を不起訴にしてくださったこと心から感謝しております。

アトム法律事務所の弁護士による無料相談の口コミ評判も公開中です。

是非、少年事件の弁護士を選ぶ際の参考になさってください。

24時間いつでも相談ご予約受付中

アトム法律事務所では、弁護士相談のご予約を24時間365日いつでも受付中です。

一部の事件で、初回30分無料で弁護士相談が受けられます。

少年事件の弁護士相談の流れ

- 相談ご予約窓口までお電話ください。

- 受付スタッフがヒアリングの上、ご予約をおとりします。

- ご予約当日、各支部までおこしください。

秘密厳守・完全個室で、弁護士相談を実施。

お子様の少年事件の今後の流れ、学校対応などでお悩みの方は、是非この機会にアトムの弁護士相談をご活用ください。

また、すでにお子様が逮捕されている場合は、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)もあわせてご検討ください。

詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。お早目のご連絡お待ちしております。