勾留(こうりゅう)とは、逮捕後の長期の身柄拘束のことで、勾留請求が認められれば最大で20日間拘束される可能性があります。

事件を起こして警察に逮捕されてしまうと、一般的に3日ほどで勾留の期間に入ります。

日常用語では逮捕と勾留はあまり区別されません。そのため、捕まって警察署に拘束されている被疑者のことを「逮捕されている」ということが多いでしょう。

しかし、刑事手続の中で被疑者の身柄拘束は「逮捕」と「勾留」の2つに明確に区別されています。

この記事を読めば、逮捕と勾留の違い、勾留の流れや期間、逮捕・勾留後に早期釈放を実現する方法などが分かります。

どちらも同じ読み方である拘留と勾留の違いについても詳しく解説しているので、大切な家族が逮捕・勾留された方は、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

勾留とは

「勾留」とは

勾留(こうりゅう)とは、罪を犯した疑いのある者が刑事裁判にかけるために刑事施設に身柄拘束されることをいいます。身柄拘束は、人の身体を拘束することです。

勾留には、起訴される前の被疑者の段階で行われる「被疑者勾留」と、起訴されたあとの被告人の段階で行われる「被告人勾留」の二種類があります。

なお、刑事事件の用語に同じ読み方で「拘留」という言葉がありますが、意味は全く異なる別ものです。拘留と勾留の違いについては後述します。

逮捕と勾留の違い

逮捕は短期的な身柄拘束、勾留はそれに続く長期的な身柄拘束であり、いずれも被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための強制処分ですが、手続きや拘束期間などに違いがあります。

逮捕と勾留の違い

| 逮捕 | 勾留 | |

|---|---|---|

| 手続き | 主に警察官が行う | 検察官が裁判所に請求し、裁判官が決定する |

| 拘束期間 | 最大72時間 | 原則10日(合計20日まで延長可能) |

| 主な拘束場所 | 警察署の留置施設 | 警察署の留置施設や拘置所などの刑事施設 |

被疑者の身柄拘束は、まず「逮捕」が行われ、その後に「勾留」の手続がとられるという2段階になっています。

逮捕とは、警察などの捜査機関が、被疑者の身柄を比較的短時間(最大72時間)拘束する手続きです。

逮捕は通常、裁判官の発付する逮捕令状に基づいて行われます。裁判官に対して逮捕令状を請求するのは、警察官または検察官です。

ただし、現行犯逮捕では逮捕状なしに逮捕が可能になるなど例外もあります。

勾留は、逮捕後に行われる長期の身柄拘束の手続きです。

勾留は、警察ではなく検察が捜査を進めるうえで、身柄拘束が必要と判断した場合に行われます。72時間以上、身柄拘束を続けるためには勾留の手続きを取らなければいけません。

逮捕令状は被疑者の弁解を聞かずに発付されますが、勾留の際は警察・検察の取り調べや裁判官の面談などの手続きを経たうえで判断されます。

また、逮捕については不服申立てや取消しの制度はありませんが、勾留にはそういった制度も設けられています。

このように、被疑者の身柄拘束を比較的短期間の逮捕と長期間の勾留の2段階に分け、後者の手続きをより慎重にすることで、不当な身柄拘束によって不利益を被らない制度になっているのです。

逮捕から勾留されるまでの流れは?

逮捕から勾留決定までの流れ

- 逮捕後、警察署での取り調べ

- 検察官への送致(逮捕から48時間以内)

- 弁解録取手続き(検察官の取り調べ)

- 勾留請求(送致から24時間以内)

- 裁判官による勾留質問

- 勾留許可決定

警察は逮捕した被疑者と証拠資料を48時間以内に検察官に引き継ぐ必要があります(検察官送致、いわゆる送検)。引き継いだ検察官は24時間以内に被疑者の話を聞いたうえで勾留請求するか釈放するかを検討します。

検察官に引き続き身柄拘束が必要だと判断された場合は、裁判官に対する勾留請求が行われます。

裁判官は、検察官の勾留請求に理由があるかを判断するため、被疑者と面接(勾留質問)をして勾留を許可するかどうかを決めます。勾留請求が却下されれば身柄は釈放されます。

Q:実務上の逮捕から勾留されるまでの流れは?

令状による通常逮捕を行う場合は、被疑者が自宅にいると見込まれる出勤時間前の朝方に行われるケースが多いです。逮捕されると1日警察の取り調べを受け、警察署内の留置場で寝泊まりします。

検察官送致では、午前中に同じ留置場にいる被疑者がまとめてに護送車両に乗せられて検察庁に向かい、順番に手続きを済ませ、夕方決まった時間に一緒に警察署に戻ります。送致の日は被疑者にとってはほとんど待ち時間になることが多いでしょう。

法律上送致は逮捕から48時間以内となっていますが、午前中にまとめて送致するという運用上、実務では早朝に逮捕された場合、翌日午前中には検察官への送致が行われるのが通常です。逮捕が早朝の場合、翌々日の午前中の送致では48時間以内という決まりを満たさないためです。一方、逮捕が日中以降であれば翌々日に送致でも間に合うことになります。

また、勾留請求は送致から24時間以内となっていますが、通常は送致を受けて検察官が直接被疑者を取り調べた後はその日中に勾留請求まで行います。

そして、多くの地域では送致が行われた日に勾留質問まで手続きが進行します。検察庁と裁判所は併設されていますので、午前中に検察官の面談を終えた後、勾留請求がなされ、午後には裁判官の勾留質問を受けることになります。

例外的に、被疑者の数が多い東京地検の場合、1日で手続きを済ませることは難しいため、勾留質問は勾留請求の翌日に行われます。前日と同じように午前中にまとめて護送車両で裁判所まで行き、勾留質問を受けて夕方警察署まで帰ってくるという流れです。

このように逮捕のタイミングや管轄地域によっては、逮捕の翌日夕方には勾留質問まで終わっていることもあり得ますし、逮捕から3日後になって勾留質問が行われることもあります。

刑事弁護に精通した弁護士はこういった実務上の手続きや地検ごとの運用の実態を熟知していますので、逮捕の時間と場所がわかれば、今現在被疑者がどういう状況にいるのかがわかり、タイミングを逃さずに適切な弁護活動をすることができます。

関連記事

・逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

逮捕後の勾留が日常生活に与える影響は?仕事はクビになる?

もし、突然逮捕されそのまま長期間の身柄拘束を受けてしまったとしたら、受けることになる社会生活上の不利益は非常に大きいでしょう。

人によっては勾留によって受ける不利益は、前科がつくことよりも重大だと言うこともあります。

勾留されると仕事をクビになるリスクは高まります。

実際、逮捕されてしまったことが会社への発覚や解雇になる最も多い原因は、勾留が認められることで長期の無断欠勤に陥ることです。

逮捕されたとしてもいかに早期釈放されるかが、スムーズに日常生活を取り戻すための重要な分岐点になるでしょう。

逮捕されたら勾留は確実?勾留率は何%?

実務上、逮捕されると勾留される可能性が非常に高いです。

令和4年の統計によれば、被疑者が逮捕・送致された事件のうち約93.9%で勾留請求が行われ、勾留請求のうち約96.2%が認容されました。

したがって、検察に身柄送致された事件のうち約90%は勾留が決定したことになります(令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節より)。

勾留の手続き|勾留の条件・期間・場所

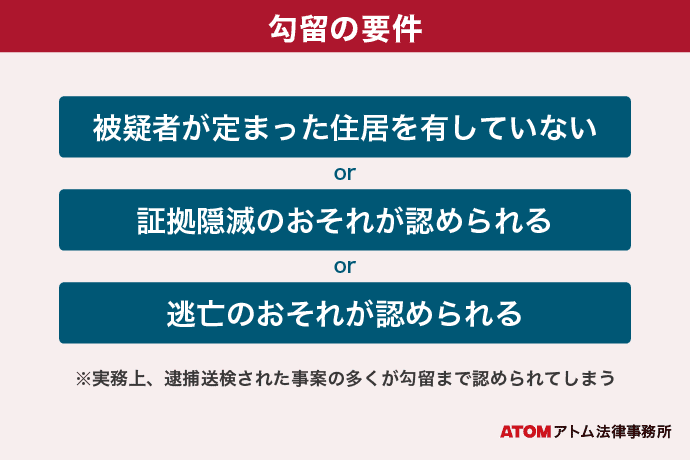

勾留の条件(要件)

勾留が認められる要件は、犯罪を疑う相当な理由があり、さらに以下のいずれかが認められる場合です(刑事訴訟法60条1項)。

勾留が認められる要件

- 住所不定

- 証拠隠滅のおそれ

- 逃亡のおそれ

言い換えれば、定まった住所があり、証拠隠滅も逃亡のおそれもないのであれば、犯罪の疑いがあっても勾留されません。その場合、被疑者・被告人は通常の日常生活を送りながら、捜査や裁判をする在宅事件という扱いになります。

なお、証拠隠滅のおそれとは、物的証拠の隠滅をはかることだけでなく、証言に影響を与えるおそれがあることも含みます。そのため、被害者に働きかける可能性があれば認められやすく、共犯者がいる場合などはほぼ証拠隠滅のおそれありと判断されます。

また、罪の重さは勾留の要件と直接的な関係はありません。しかし、重い刑が見込まれるほど一般に証拠隠滅や逃亡のおそれは高いものと判断されるため、勾留が認められる可能性が高いと言えるでしょう。

なお、勾留により仕事を解雇されてしまうなどの不利益があまりにも大きいことから、近年では罪を認めている痴漢などの罪では勾留せずに在宅事件とする傾向もみられます。

勾留の期間

勾留の期間は「被疑者勾留」と「被告人勾留」で異なります。

- 被疑者勾留の期間

被疑者勾留の期間は原則として10日間です。捜査機関が被疑者勾留の10日間で十分な捜査を行うことができなかったようなやむを得ない事由がある場合、「捜査未了」として勾留が延長されます。延長は最大で10日間なので、被疑者勾留は最大で20日間です。

- 被告人勾留の期間

起訴後の被告人勾留の期間は2か月です。1か月ごとに更新することができ更新回数に制限はありません。被告人勾留は保釈されなければ裁判が確定するまで続くことになります。

逮捕された事件では、起訴されるかどうか判断されるまで最大で23日間、およそ3週間程度の期間があります。前科をつけないために、不起訴を目指すのであればこの3週間での充実した弁護活動が必要不可欠です。

関連記事

・逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法

勾留の場所

勾留の場所は、被疑者勾留の場合は警察署の留置場、被告人勾留となった後は拘置所となることが一般的です。

警察の留置施設は、本来の刑事施設である拘置所への収容にかえて利用されているものですので、代用刑事施設(かつては代用監獄)などと呼ばれています。

どこに収容するかは裁判官が判断し勾留状に記載しますが、被疑者段階では実務上9割以上は警察署の留置場に勾留される運用となっています。

起訴され、被告人として勾留される際には、拘置所に身柄が移動することが多いでしょう。ただし、保釈が見込まれるような場合、手続き上の都合から起訴後も引き続き留置場にとどめ置かれることもあります。

勾留通知|勾留の連絡は家族にされるのか

勾留の際に弁護士が付いていない場合は、勾留されたことを被疑者の指定した家族等の1人に通知しなければなりません(刑事訴訟法207条1項、79条)。弁護士がいる場合は弁護士に通知されます。

勾留決定されたことを誰に通知するかについては、勾留質問の際に裁判官から聞かれます。通知は通常、罪名や勾留場所の記載された通知書の送付によって行われます。

これに対し、逮捕時の連絡については特に決まりがなく警察の判断によります。家族であっても勾留されるまでは連絡が行くとは限りませんので注意が必要です。

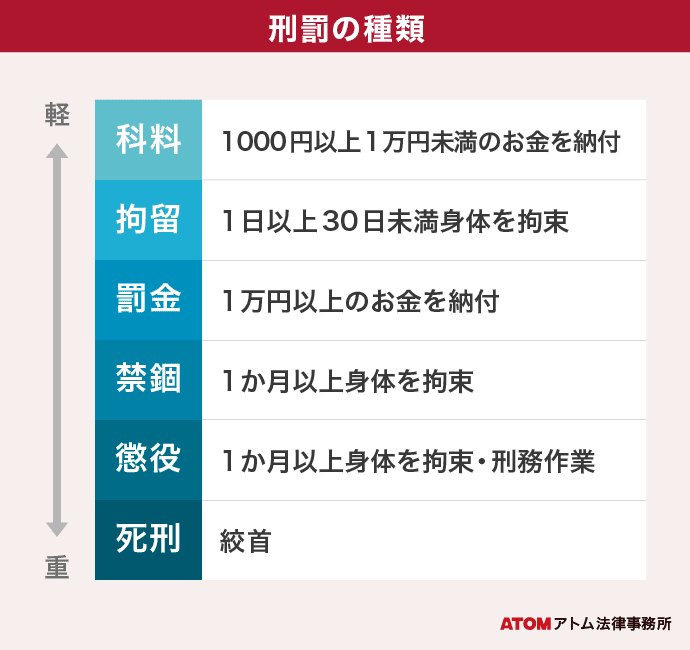

拘留は刑罰の一種|拘留と勾留の違い

「拘留」と「勾留」の違い

拘留と勾留はどちらも読み方は「こうりゅう」ですが、中身は全く違います。「拘留」は有罪判決を受けたときに科される刑罰の一種で、勾留は逮捕に続く身体拘束のことをいいます。

拘留は自由刑と呼ばれる刑罰の一種で、有罪判決を受けた場合に適用されます。刑務所などに短期間収容されることで、移動や生活の自由が制限されます。

一方、勾留は、捜査段階での身体拘束を指します。これは逮捕後、起訴される前の段階で行われ、犯罪の嫌疑がかけられている状況で適用されます。したがって、勾留は刑罰ではなく、捜査過程の一部です。

また、拘留という刑罰を受ける人はわずかです。実際に問題になることが多いのは、逮捕に続く勾留の方といえます。

勾留と拘留の違い

| 勾留 | 拘留 | |

|---|---|---|

| 目的 | 逮捕後の身柄拘束 | 刑罰の一種 |

| 期間 | 10日間 | 29日間 |

| 期間延長 | 最大で10日間延長可能 | 不可能 |

| 場所 | 留置施設 | 刑務所等 |

拘留期限は最大29日|拘禁との違いは?

拘留期限は最大で29日間です。拘留の期限は1日以上30日未満と法律に規定されており、刑事施設での所定の作業は強制されません。

これに対し、拘禁刑には無期と有期があり、有期拘禁刑は1か月以上20年以下です。また、拘禁刑の場合、改善更生を図るため必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができます。

拘留は自由刑の中で最も軽い刑罰です。もっとも、拘留の場合、拘禁刑と異なり執行猶予はつかず必ず実刑になります。拘留される人は毎年全国で10人に満たないほどごく少数にとどまっています。

逮捕・勾留から早期釈放を実現するためには?

勾留阻止への働きかけと勾留後の弁護活動が重要

逮捕・勾留から早期釈放を実現するためには、勾留阻止への働きかけと勾留後の弁護活動が鍵を握ります。

早期釈放を実現するための方法は、各段階によって異なります。

ここでは各段階ごとに釈放に向けた弁護士活動を解説します。

勾留阻止は逮捕から3日以内の弁護活動がポイント

逮捕から勾留請求までは最大で72時間しかありません。そのため、逮捕後、勾留を阻止して早期釈放を目指すためには逮捕直後から弁護活動を行う必要があります。

なお、国選弁護人を付けることができるのは勾留中の被疑者です。通常は勾留質問の際に私選弁護士がいない場合に裁判官から国選弁護人をつけるかどうか聞かれます。

勾留阻止のための弁護活動をするには国選弁護人の選任を待っていてはタイミングを逃してしまうおそれがあります。

弁護士費用との相談もあるとは思いますが、 勾留を回避するためには、逮捕後すぐに弁護士へ相談をして迅速に弁護活動をしてもらえる弁護士に依頼をすることがポイントです。

検察官へ働きかけて勾留を阻止する

逮捕後の勾留を阻止するために、弁護士がまずすることは検察官への働きかけです。

検察官は、被疑者が逃亡するおそれがあるときや、証拠隠滅をはかるおそれがあるときに、勾留請求を行います。

反対に、逃亡のおそれもなく、証拠隠滅の可能性がないことを示すことで、検察官の勾留請求を阻止することが可能です。

弁護士は、捜査を行うにあたり、身柄拘束をする必要がないこと、在宅捜査でも目的は達成できることを説明して勾留阻止を目指します。

具体的には、被害者の家族から身元引受書を取得したり、勤め先がわかる社員証を検察官に提示するなど定職についており逃亡は考えられないことを示します。

また、被疑者が勾留されて身動きがとれなくなることで、どのような弊害が生じるか、家族や仕事関係者から話を聞き、検察官への上申書を用意することも考えられます。

裁判官へ働きかけて勾留を阻止する

検察官が勾留請求をした場合、弁護士は勾留の判断を行う裁判官に対する働きかけを行います。

検察官に示したのと同じように、裁判官にも勾留すべきでないこと、勾留せずとも捜査目的は達成されることを説明する必要があります。

場合によっては、弁護士は勾留質問が実施される前に裁判官と面談を行い直接事情を説明します。

弁護士による裁判官への働きかけが考慮されれば、勾留請求が却下される可能性もあるといえるでしょう。

勾留後でも早期釈放を実現できる?

被疑者が勾留されてしまった後は、裁判所に「準抗告申立て」や「勾留取消し請求」をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

また、10日間を経過しようとするタイミングで勾留延長が決まっても、意見書を提出し検察官や裁判官に働きかけるなどして、勾留延長の阻止を目指します。

さらに弁護士に依頼すれば、勾留されている被疑者に代わって被害者との示談交渉が可能です。

示談によって不起訴が見込まれる事件では、示談したことを検察官に報告することで釈放されるケースも多いです。

勾留が刑事裁判の準備としての手続きである以上、検察としても不起訴が見込まれる事件についてわざわざ勾留しておく必要性がないからです。

「準抗告申し立て」「勾留取消し請求」がそれぞれどういうものなのか解説します。

準抗告申立て

準抗告申し立てとは、裁判官の勾留決定に不服がある場合に、裁判所に勾留決定の取消しまたは変更を請求するものです。

この際、勾留決定を出した裁判官とは別の裁判官三人で構成された裁判体で再度検討が行われます。そして、準抗告が認められると、被疑者は釈放されます。

裁判官の判断が間違いであったことを、別の裁判官が認める手続きですので当然簡単には認められるものではありません。

しかし、近年は認容数も増加しており、2022年には準抗告申立て13,988件のうち2,534件(約18%)が認容されています(弁護士白書2023年版より)。

勾留取消し請求

勾留取消し請求は、勾留決定がされた後の事情の変化によって、「これ以上、勾留する必要がなくなった」という場合に行われるものです。

勾留取消し請求を行うのは、主に勾留中に被害者と示談をすることで証拠隠滅のおそれがなくなったものの釈放されないケースなどが考えられます。

認められた場合は、10日間に満たない場合であっても、釈放され、自宅に帰ることができます。

起訴後は保釈請求で釈放される?

被疑者勾留が満期を迎え、起訴された場合には、そのまま被告人勾留へと移行します。起訴後、被告人勾留に入ると、「保釈」という手続きが可能です。

弁護士は、裁判所に保釈請求書を持参し、被告人の釈放を求めます。保釈請求は被告人本人でも行うことができ、留置施設に簡易な書式が設置されていることもあります。

しかし、現実には、拘束状態にある被告人本人が保釈請求を行うことはかなり難しいものです。

保釈で釈放されるためには、これから行われる刑事裁判に必ず出廷することが約束されなければいけません。そのため、保釈中の生活場所、監督者がしっかり決まっていることが最低条件です。

通常、起訴された後は、保釈が認められない限り裁判が終わるまで釈放されることはありません。

実務上、第一回公判は起訴後、約1ヶ月あたりのタイミングで期日が組まれることが多いです。どれだけ遅くても、2ヶ月の勾留期間内に予定されることがほとんどです。

被告人勾留の期日は更新されるため、振り込め詐欺などの裁判が長期化する刑事事件では、1年以上も被告人勾留が続く可能性もあります。

関連記事

・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

【事例】弁護士の活動により早期釈放を実現したケース

ここでは、アトム法律事務所がこれまで扱った事例の中から、勾留請求を回避するための働きかけや準抗告といった弁護活動によって早期釈放を実現したケースをご紹介します。

電車での強制わいせつで逮捕されたが、勾留請求を回避した事例

電車内において陰部を露出し、乗り合わせた女性に触らせたとされたケース。強制わいせつの事案。

弁護活動の成果

事件担当の検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。被害者女性と示談を締結し不起訴処分を獲得。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

未成年者との性交等で逮捕されたが、準抗告が認容され早期釈放が叶った事例

カラオケルームや漫画喫茶で18歳未満の少女と性交した。青少年育成条例違反の事案。

弁護活動の成果

準抗告が認容され勾留が取り消され早期釈放が叶った。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

逮捕・勾留されたら弁護士に接見を依頼すべき?

弁護士であれば何の制約なしに面会できる

ご家族が逮捕・勾留された場合は、弁護士に接見を依頼することが重要です。

通常は、逮捕から72時間以内は家族であっても面会できません。弁護士であれば、逮捕直後であっても面会することができます。

また勾留決定後は基本的に面会できるようになりますが、勾留決定のタイミングで「接見禁止」の処分があわせて出されることがあります。

接見禁止が付されると、家族でさえも面会が許されず、差し入れも禁止となります。

弁護士であれば接見禁止がついていても、面会することが可能です。

弁護士は被疑者の権利を守る重要な役割を担っているため、いつでも、一日何回でも、警察の立会いなしで面会ができるのです。

家族が面会するときの注意点は?

家族や友人などが面会する場合は、一般面会と呼ばれます。

家族や友人などの一般面会は、通常、一日につき一回、同時に3名までという制限に従わなければなりません。

各警察署で運用が異なることがありますので、面会に行く前には警察に問い合わせて、ルールの確認をしておきましょう。面会ができる時間は一回15分程度と決められている警察署が多いため、予めどのような会話をするかを考えておくとよいです。

差し入れについてもルールがあります。一般書籍は許されることが多く、週刊誌も付録を外せば差し入れることが可能です。

関連記事

・逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド

まとめ|勾留回避・釈放は弁護士にご相談ください

逮捕から72時間以内に勾留請求が行われ、勾留が決定してしまうと、最大20日間にわたって身柄を拘束されることになります。

勾留決定を回避するために弁護士は、勾留請求を行わないよう検察官を説得したり、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけることができます。また、勾留が決定した後でも、準抗告や勾留取消し請求などの手続きを用いて、被疑者の早期解放を目指します。

早期釈放を実現して日常生活を取り戻したい方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

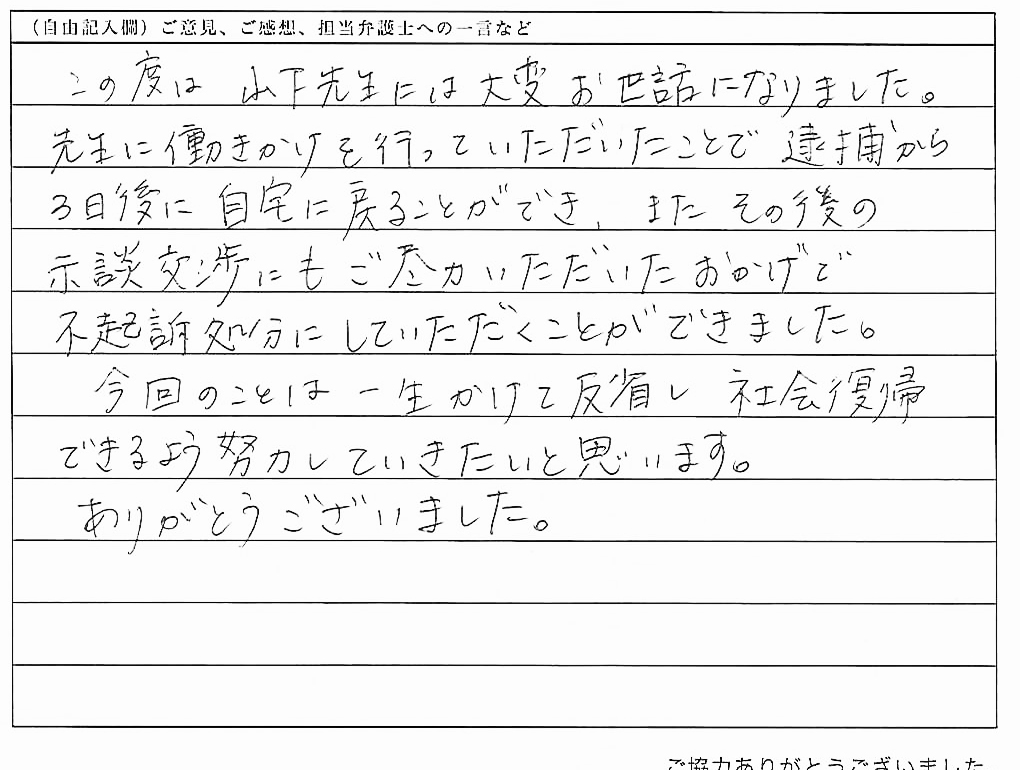

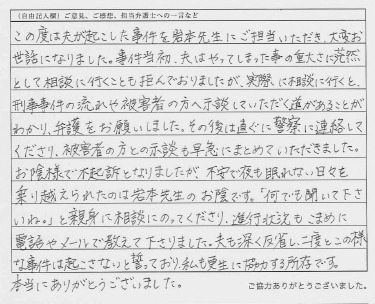

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

この度は、山下先生には大変お世話になりました。先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。

警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

この度は夫が起こした事件を先生にご担当いただき、大変お世話になりました。事件当初、夫はやってしまったことの重大さに茫然として相談に行くことも拒んでおりましたが、実際に相談に行くと、刑事事件の流れや被害者の方へ示談していただく道があることが分かり、弁護をお願いしました。その後は直ぐに警察に連絡して下さり、被害者の方との示談も早急にまとめていただきました。

お陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。夫も深く反省し、二度とこのような事件は起こさないと誓っており、私も更生に協力する所存です。本当にありがとうございました。

アトム法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が駆けつける初回接見出張サービス(1回限り・有料)を実施中です。

宮城、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡など、全国からのご相談に対応しています。

動き出しが早いほど、弁護士ができる活動の幅も広がります。ご家族の逮捕でお悩みの方は、今すぐアトム法律事務所の24時間365日つながる相談予約受付窓口にお電話ください。