逮捕とは、留置場へに連行する手続きを指します。逮捕の期間は、最大72時間です。

勾留とは、逮捕後に、最大20日間の身体拘束をおこなう処分のことを指します。もっと詳しくいうと、勾留とは、逮捕された被疑者もしくは起訴された被告人を刑事施設に一定期間拘束する制度です。

被疑者の場合は原則10日間、被告人の場合は原則2か月間の勾留期間が法律で定められていますが、条件を満たすと延長されることもあります。

勾留期間が長引くと、仕事にも行くことができず日常生活に大きな影響が出てしまうでしょう。この記事では、勾留期間に焦点を当てつつ、勾留からなるべく早い段階で釈放される方法についても詳しく解説します。

ご家族が逮捕・勾留されてこれからどうなるのか不安な方や、今後ご自身が逮捕される可能性があって不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

すでに逮捕・勾留されている場合

アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」(初回1回限り・有料)を実施中です。

逮捕直後はご家族であってもご本人に会えないことがしばしばあります。そのような時にご依頼いただければ、弁護士が留置場まで出張し、ご本人の様子を見てくることが可能です。そしてその際、取り調べ対応のアドバイスも実施します。

最短当日の対応が可能です。まずはお見積りだけでもお気軽にお電話ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

逮捕と勾留の期間

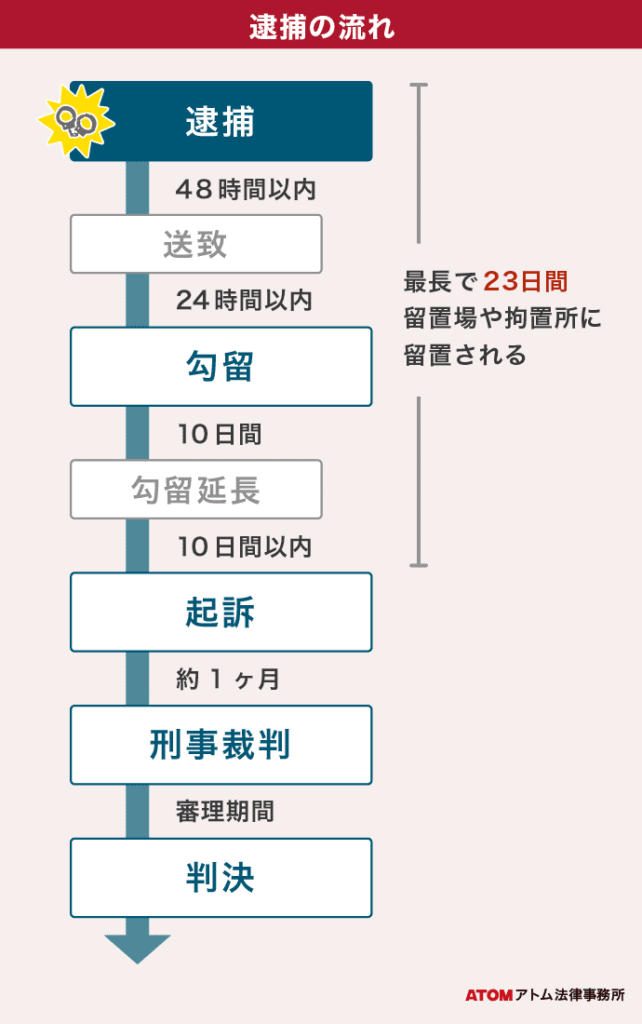

刑事事件で逮捕された場合、72時間以内に勾留請求が行われ、認容されると原則10日間、最大で20日間の勾留が行われます。

起訴された後は、被告人勾留としてさらに2か月以上の勾留が続く可能性があります。

以下では、逮捕と勾留期間の内訳や条件を詳しく見てみます。

逮捕の期間は72時間(3日間)

事件発生後、すぐに勾留されることはありません。刑事事件を起こして身柄拘束を受ける場合、必ず勾留の前に「逮捕」が行われます。

被疑者(罪を犯したと疑われている人)は逮捕された後、通常は警察署内の留置場に連行されます。

逮捕の期間は最大72時間(3日間)です。

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官へ送致します。さらに、検察官が留置の必要があると判断した場合、送致された被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求を行います。

逮捕後の勾留期間は原則10日間

勾留が決定すると、原則10日間の勾留期間が始まります。勾留期間中は、警察や検察で取り調べが行われたり、犯行現場での引き当たり捜査などが行われたりします。

勾留の条件は?

勾留の条件は、「勾留の理由」と「勾留の必要性」があることです。

事件を起こして逮捕されたとしても必ず勾留されるわけではなく、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を認めない場合もあります。

検察官が勾留請求をすると、勾留請求と同じ日か翌日に裁判官による勾留質問が行われます。勾留質問では、裁判官から被疑者に対し、被疑事実の要旨を告げられ認否を尋ねられます。そして、裁判官が「勾留の理由」と「勾留の必要性」があると判断すれば、原則10日間の勾留が行われることなります。

勾留の理由とは、次の3つのことです。

勾留の理由

- 被疑者が定まった住居を有しないこと

- 罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること

- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること

このうち、実務上で問題となるのは罪証隠滅と逃亡に関してです。

罪証隠滅とは、証拠を隠してしまうことで、物に限らず被害者や目撃者等の関係者に働きかけることも含まれます。したがって、被疑者が関係者の連絡先を知らなかったり、示談が成立しているという事情があれば、罪証隠滅のおそれはないと判断されやすくなるでしょう。

また、被疑者に養っている家族がいたり定職があるといった事情があれば、それらを捨ててまで逃亡することは考えにくいため、逃亡のおそれはないと判断されやすくなります。

さらに、被疑者が病気の場合等は勾留の必要性がないと判断されることもあります。

勾留のさらに基本的な情報については、関連記事『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』も参考になりますので、あわせてご覧ください。

勾留延長されると勾留期間は最大20日間に

10日間の勾留期間が満了しても、やむを得ない事由がある場合は勾留が延長されることがあります。勾留延長の期間は最大で10日間で、延長が認められると勾留期間だけで最大20日間となります。

勾留延長後、検察官によって起訴するかどうかの判断が下されます。これを終局処分といいます。

したがって、勾留延長となれば、逮捕から終局処分まで合計で最大23日間ものあいだ身体拘束される可能性があるのです。

勾留延長されるやむを得ない事由とは?

勾留延長は「やむを得ない事由」があると判断されると行われることになります。

判例によると、やむを得ない事由とは「事件の複雑困難、あるいは証拠収集の遅延ないし困難等により勾留期間を延長して更に取調をするのでなければ起訴・不起訴の決定をすることが困難な場合」だとされています。

実務上は「被疑者や関係者の取り調べがまだ終わっていない場合」や「引き当たり捜査が未実施の場合」に勾留延長されることが多いといわれています。

勾留期間が再延長されるケースとは?

一部の特殊な犯罪については、例外的に20日間の勾留期間のあとさらに最大5日間の勾留延長が認められる場合があります。これを勾留再延長といいます。

勾留期間の再延長が認められる犯罪は、刑事訴訟法で定められています。

勾留再延長が認められる犯罪

- 内乱に関する罪(刑法第二編第二章)

- 外患に関する罪(刑法第二編第三章)

- 国交に関する罪(刑法第二編第四章)

- 騒乱の罪(刑法第二編第八章)

勾留再延長が認められた場合、勾留期間は最大で25日間となります。

起訴後の被告人勾留は主に2か月以上

起訴されると、被疑者から「被告人」という立場に変わり、起訴後も身体拘束が続く場合があります。これを被告人勾留といいます。被告人勾留の期間は、原則として公訴提起日から2か月です。

被告人勾留は、特に継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、罪証隠滅の疑いがある場合や住居不定の場合等には1回に限られず、長期間の勾留となる可能性があります。

起訴前と起訴後の勾留期間の違い

| 起訴前 | 起訴後 | |

|---|---|---|

| 当事者の呼び方 | 被疑者 | 被告人 |

| 勾留期間 | 20日以内 | 2か月以上 |

統計で見る実際の勾留期間

法律上は、被疑者勾留の期間は最大20日、起訴後の被告人勾留の期間は原則2か月(延長あり)となっています。

では、実際の勾留期間はどのくらいなのでしょうか。統計をもとに見てみます。

被疑者勾留の期間

2023年の検察統計調査から、起訴前の被疑者勾留の期間を見ると、勾留期間は20日以内が最も多く、次いで10日以内が多くなっています。

| 被疑者勾留期間 | 人数 |

|---|---|

| 5日以内 | 1,408(1.57%) |

| 10日以内 | 26,000(29.07%) |

| 15日以内 | 4,120(4.61%) |

| 20日以内 | 57,749(64.56%) |

| 25日以内 | 30(0.03%) |

| 25日を超える | 137(0.15%) |

2023年 検察統計調査 表42より作成

2023年の検察統計調査によると、勾留中の事件のうち約69.6%で勾留延長が請求されており、そのうち99%以上の勾留延長請求が許可されています。

つまり、逮捕後の勾留期間は原則10日間とされているものの、実務上は約7割が勾留延長され、結果として10日間以上の身体拘束を余儀なくされているのです。

被告人勾留の期間

令和5年版の司法統計年表から、通常第一審の被告人勾留の期間について見てみると、勾留期間が1~3か月のものが半数近くを占めています。

次いで15日以内が多くなっており、起訴されたあと比較的はやく釈放されるケースもあることが分かります。

| 被告人勾留期間 | 人数 |

|---|---|

| 15日以内 | 5,893(17.55%) |

| 1月以内 | 2,066(6.15%) |

| 2月以内 | 8,583(25.55%) |

| 3月以内 | 7,852(23.38%) |

| 6月以内 | 5,464(16.27%) |

| 1年以内 | 2,685(7.99%) |

| 1年を超える | 995(2.96%) |

なお、これは第一審についての統計なので、控訴・上告した場合はさらに勾留期間が長くなることが予想されます。

【コラム】勾留期間の数え方

勾留期間は、勾留請求の日を1日目と数え、そこから10日目になれば勾留満了となります。民法の定める初日不算入や、休日除外等のルールは適用されません。

身体拘束は重大な制約となるので、被疑者の利益となるように勾留期間が計算されるのです。

たとえば、3月1日に逮捕されて翌日3月2日に勾留請求された場合、勾留期限は原則として3月11日までとなります。さらに、勾留期限が3月11日の場合、勾留延長の期限は3月21日です。

例|勾留期間の数え方

| 逮捕 | 3月1日 |

| 勾留請求 | 3月2日 |

| 勾留期限 | 3月11日 |

| 勾留延長期限 | 3月21日 |

10日間の勾留期間が満了したからといって、必ず釈放されるわけではありません。やむを得ない事由があると判断されると、さらに勾留が最大10日間延長される可能性もあるので注意してください。

逮捕・勾留から起訴までの流れと期間

(1)逮捕(警察での取り調べ)

逮捕されると、最大48時間にわたり警察官の取り調べを受けます。

日本では弁護人が取り調べに立ち会うことは認められていません。したがって、取り調べでは一人で取調官と向き合うことになります。

何をどう話せば自分に有利になるのか全くわからないまま、取り調べのプロである警察官と向き合うのは精神的に厳しいものがあるでしょう。

最大3日間の逮捕後の身体拘束期間を乗り切るために、弁護士に早期に依頼し取り調べのアドバイスを受けることをおすすめします。

なお、逮捕後は弁護士と無料で面会することのできる当番弁護士という制度を利用することができます。しかし、当番弁護士は自由に選ぶことができないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。また、原則無料で弁護してくれる国選弁護人は勾留されないと付きません。

刑事事件に慣れた弁護士に一刻も早く接見してほしい場合には、私選弁護士に連絡するのがおすすめです。

関連記事

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

(2)【逮捕後48時間】検察官への送致(送検)

警察は、逮捕のときから48時間以内に被疑者の身柄を検察官へ送致するか、もしくは釈放します。

被疑者を受け取った検察官は、さらに取り調べを行って被疑者の勾留の必要性を判断します。

関連記事

・送致とは?逮捕や書類送検とは違う?釈放や不起訴を目指す弁護士相談

(3)【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問

検察官が勾留の必要があると判断すると、送致から24時間以内に検察官から裁判官に対して勾留請求を行います。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接して、勾留を認めるかどうかを検討します。これを勾留質問といいます。

全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようですが、被疑者の数が多い東京では翌日に勾留質問が行われるのが一般的です。

(4)【最大10日間】逮捕後の勾留

裁判官が勾留が必要だと判断すれば、勾留状を発付します。この裁判官の判断を勾留決定といいます。

逮捕後の勾留期間は原則として10日間です。勾留期間中も取り調べが続きます。

逮捕期間中は家族や友人との面会ができませんが、勾留に切り替わると、接見禁止でない限りは家族や友人との面会ができます。

ちなみに、弁護士であれば逮捕期間中であろうと、接見禁止がついていようと、基本的にいつでも自由に面会可能です。弁護士による接見について詳しくは『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。

(5)【最大10日間】勾留延長

検察官が勾留延長を請求し、裁判官が「やむを得ない事由」があると認めた場合、勾留期間が延長されます。延長期限は最大10日間です。

(6)起訴・不起訴の決定

勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴するかどうかの判断を行います。起訴とは公訴を提起することです。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求があります。

一般的にイメージされるような裁判所で行われる刑事裁判は、刑事訴訟法上「公判」と呼ばれます。

起訴された被疑者は、裁判が終了するか保釈されるまで、被告人勾留として引き続き勾留されることになります。

【まとめ】逮捕から起訴までは最大23日間も拘束が続く

逮捕は最大3日間、起訴前勾留は最大20日間、合計で最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。

逮捕・勾留の間、どのような手続がどのタイミングで行われるのか知っておくと自分の身を守ることにつながるでしょう。

逮捕後の勾留や勾留延長を阻止!早期釈放を目指す方法

勾留中に準抗告で釈放を目指す

逮捕後の勾留期間に入ってしまった場合には、準抗告という手続きを行うことで釈放される可能性があります。

準抗告とは、勾留の理由がないのに勾留された場合など、裁判官の処分に対して不服があるときに取り消しまたは変更を請求することです。

裁判官の処分の間違いを指摘して、他の裁判官がその間違いを認めなければならないため、準抗告が認められる確率は高くはありません。

2023年版の弁護士白書によると、2022年に申し立てられた準抗告13,988件のうち認容された準抗告は2,534件で、約18%の認容率でした。ただし、この統計には勾留決定以外の処分に対する準抗告も含まれます。

仮に準抗告が認められなくても、申し立ての際に弁護士が主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることは十分ありえます。そのため、弁護士に依頼して準抗告を積極的に行うことは早期釈放の可能性を高めます。

勾留中に勾留取消請求で釈放を目指す

勾留期間に入ってから釈放を目指す方法には、準抗告の他にも勾留取消請求という手続きがあります。

これは、準抗告申し立ての時点にはなかった事情が新たに生じた場合に、勾留の必要がなくなったことを裁判官に主張して勾留から釈放されるものです。

新たな事情の例としては、被害者との示談の成立が挙げられます。宥恕文言(被疑者を許すという内容の文言)の入った示談書を提出できると、勾留の必要がないことを示す有力な証拠になります。

示談は被害者とのやりとりが必要になるため、非常に繊細な対応が求められます。この難しいやりとりを的確に行うには、経験豊かな弁護士に依頼するのが効果的です。

関連記事

起訴後の勾留期間は保釈申請を行う

保釈とは、起訴された被告人が保釈金を支払うことで、一時的に身体拘束から解放される制度です。起訴されてからであれば、保釈金を裁判所に預けることで身柄拘束を解除できます。

しかし、保釈金さえ用意すれば必ず保釈されるわけではありません。保釈も準抗告と同じく、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いことを裁判官に訴え、許可される必要があります。

保釈申請は被告人の家族・親族が行うこともできますが、高度な法律の知識が必要とされるため、弁護士に依頼することが一般的です。

また、保釈が認められたとしても無罪放免になるわけではなく、裁判で最終的に有罪となれば刑罰が科されます。保釈金は一定の条件を守れば、後から返還されます。

なお、起訴される前の勾留期間では、保釈制度の利用はできません。あくまで保釈は起訴された後の制度です。具体的な保釈手続きの方法や保釈が認められる条件などについては『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事をご確認ください。

また、保釈手続きは弁護士に依頼することが可能です。保釈における弁護士の役割などについて詳しくは、こちらの記事『保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所』もおすすめです。

逮捕と勾留期間に関するよくある質問

逮捕・勾留期間中はどんな生活になる?

逮捕や起訴前勾留の場合、警察署内の留置場で生活することになります。留置場での生活は、起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視され、それ以外の時間は取り調べを受けることになります。

もっとも、一日中取り調べが行われる訳ではなく、部屋で自由に過ごす時間もあります。家族に手紙を書いたり、差し入れられた雑誌を読んだりもできるでしょう。

関連記事

・逮捕経験・留置場(留置所)生活の経験から学ぶ刑事事件のリアル

勾留期間中は家族と面会できる?

勾留決定と同時に接見禁止等決定が出されると家族であっても面会できません。

接見禁止等決定がない場合でも、家族と面会する場合は必ず係員が同席して罪証隠滅等の不審な行動をしないか監視されます。1日の面会の回数や時間も制限されます。

これに対し、弁護士の場合、接見に係員の同席はなく、接見回数や時間にも制限はありません。したがって、今後の手続きの見通しや取り調べでどのようなことを話すべきかといった具体的なアドバイスを納得するまで聞くことができます。また、孤独を感じる日々の中、接見で弁護士と十分にコミュニケーションをとることは、精神的にも大きな支えとなるでしょう。

接見禁止がついてしまって逮捕された方と面会できない場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が接見に行けば、ご本人に取り調べへの対応をアドバイスできるだけでなく、弁護士がご家族に代わって伝言を伝えたり、差し入れを渡したりできます。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

勾留延長されやすいケースとは?

捜査状況にもよりますが、以下のようなケースでは慎重に捜査が行われるため、勾留延長される可能性が高いです。

・被疑者が否認している

・重大事件である(殺人事件や強盗事件など)

・組織的な犯罪グループが関与している

言い換えれば、こういったケースに該当しておらず、弁護士が勾留延長の必要性がないことを適切に検察官や裁判官に説明できれば、勾留延長される可能性を低くすることができるでしょう。

勾留中に再逮捕されたら勾留期間はどうなる?

再逮捕とは、勾留期間中または勾留期間終了後に別の被疑事実に基づいて逮捕されることです。

再逮捕されると、最長20日間の勾留に加え、さらに最長で23日間の身体拘束を再び受けることになります。

たとえば、被疑事実Aで逮捕後、事案が複雑である等の理由で捜査が長引き、勾留期限に起訴するかどうか判断しないことがあります。この場合、処分保留で釈放となります。

しかし、晴れて自由の身になるかと思った瞬間、被疑事実Bについて逮捕されてしまうことがあります。場合によっては、さらに被疑事実Cで逮捕されてしまうこともあるでしょう。これが再逮捕です。

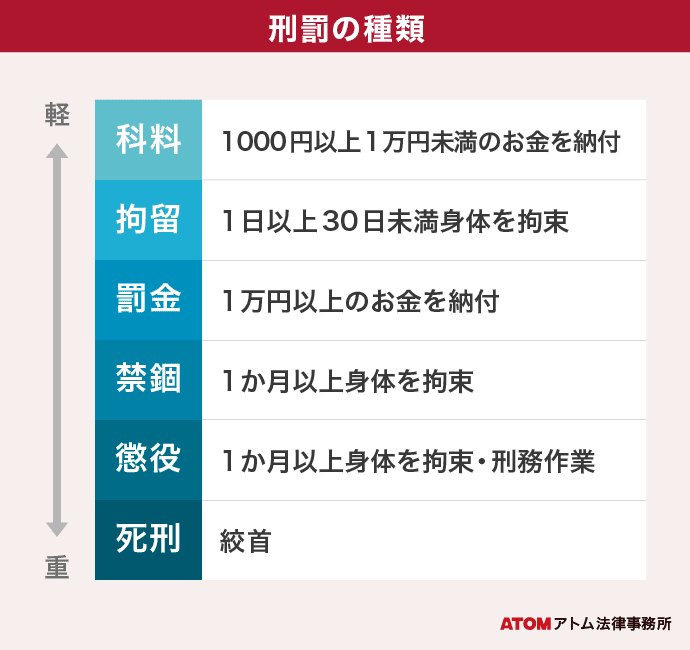

「勾留(こうりゅう)」と「拘留(こうりゅう)」の違いは?

勾留は逮捕された被疑者もしくは起訴された被告人を刑事施設に一定期間身柄拘束する制度を指します。

一方で、拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰のことを言います。

拘留は、有罪判決を受けた後に科される刑罰の一種です。

拘留も、拘禁刑と同様に受刑者の自由を奪う刑ですが、期間が短いのが特徴です。

暴行罪や公然わいせつ罪などに拘留が定められていますが、実際に拘留が言い渡されることはまれで、毎年数件しか見られません。

勾留については、逮捕後の勾留段階では前科はつきませんが、事件が起訴され拘留の判決を受けた場合は、前科となります。

勾留と拘留の違い

| 勾留(こうりゅう) | 拘留(こうりゅう) | |

|---|---|---|

| 性質 | 刑事手続き上の身柄拘束(刑罰ではない) | 刑罰の一種(有罪判決後に科される) |

| 適用される時期 | 逮捕後、起訴前の捜査段階 | 有罪判決確定後 |

| 前科の有無 | つかない | つく |

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、逮捕・勾留が問題になった事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

痴漢後に逃走(逮捕・勾留の回避、不起訴)

電車内での痴漢(条例違反)で、示談が成立し不起訴になった事例

電車内において、被害者女性のスカートや下着の中に手を入れたとされる痴漢事案。駅員室に連行される際に逃走するも、後のことが心配になり弁護士に相談するに至った。後に迷惑防止条例違反として検挙された。

弁護活動の成果

警察への出頭に同行し、身柄拘束をしないよう要請したところ在宅事件となった。

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

当て逃げで逃走(逮捕・勾留の回避、不起訴)

当て逃げをしたが自首し、不起訴処分となった事例

当て逃げの事案。車を運転中、ガードレールに接触。反動で対向車にも衝突した後、依頼者は現場を逃走。なお、対向車の乗員2名にケガはなかった。刑事事件化前に受任。

弁護活動の成果

自首に同行して、逮捕を避けたい旨の意見書を提出したところ、在宅事件となった。

罪状としては当て逃げの報告義務の違反のみであり、情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

横領容疑で逮捕(不起訴)

会社のお金を横領して逮捕されたが、不起訴処分となった事例

自身が代表取締役を務める会社で、グループ会社から自身の会社に振り込まれる金銭の一部を横領した容疑で逮捕された。

弁護活動の成果

逮捕勾留中、接見にて、取り調べに対して黙秘するようアドバイスを行い、グループ会社の裏金作りについても捜査機関に提示。

その結果、嫌疑不十分で不起訴処分となった。

示談の有無

ー

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

逮捕・勾留のお悩みは弁護士相談で解決

逮捕後の勾留期間を短くしたいなら弁護士に相談!

逮捕は、刑事事件の被疑者として、捕まり、身柄を留置場に引致されることです。勾留は、逮捕後に、最大20日、身柄拘束される処分のことです。

証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合、逮捕、勾留が実施されます。

逮捕後に勾留を阻止したい方や、勾留期間を短くしたい方は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことについて、検察官や裁判官に主張する必要があります。

その際は、刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

逮捕されたら時間との勝負です。流れに身を任せたままでは、勾留期間が長引いてしまったり、前科がついてしまいかねません。刑事弁護のプロに任せて適切な対応をとることが自由の身になる最善の方法です。

勾留前の弁護活動として、弁護士はまず被疑者に接見して事情をよく聴き取ります。そして、家族、職場からの事情聴取、被害者との連絡・示談を進めます。

そして、弁護士は聴取結果をもとに、「被疑者は被害者の連絡先を知らないから脅すことはない」といった事情や、「扶養家族や定職があるから逃亡するはずがない」といった事情を意見書にまとめます。この意見書を検察官に提出したり、ときには面会を求めたりして、釈放に向けて働きかけます。

さらに、検察官に勾留請求された場合、今度は裁判官に対し意見書を提出して面会を求めます。新たに被疑者に有利な事情が生じれば、そのことも含めて粘り強く裁判官を説得します。

このように、弁護士は、逮捕から勾留までの各段階で全力を尽くし、被疑者が一秒でも早く解放されるよう活動します。

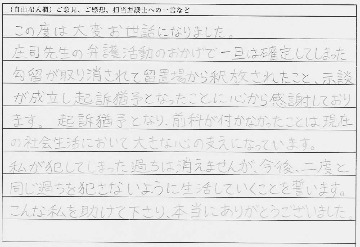

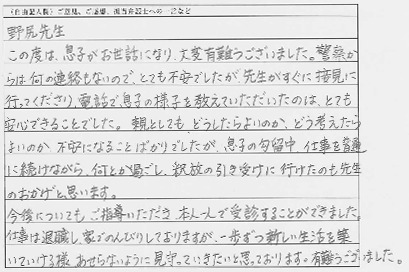

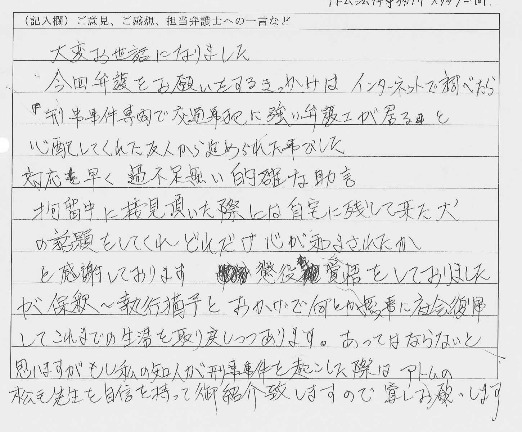

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕・勾留から早期釈放、不起訴を獲得してくれました。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。

逮捕勾留中に弁護士すぐ接見し不安を解消してくれました。

(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。

対応も早く過不足無い的確な助言をしてくれました。

(抜粋)今回弁護をお願いするきっかけはインターネットで調べたら『刑事事件専問で交通事犯に強い弁護士が居る』と心配してくれた友人から進められたことでした。対応も早く過不足無い的確な助言、拘留中に接見頂いた際には自宅に残してきた犬の○○をしてくれてどれだけ心が和まされたかと感謝しております。懲役も覚悟しておりましたが保釈~執行猶予とおかげで何とか無事に社会復帰してこれまでの生活を取り戻しつつあります。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件になった場合でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

アトム法律事務所の相談予約受付窓口

アトム法律事務所では、被疑者が逮捕されている事件について初回接見出張サービス(1回限り・有料)を行っています。最短即日で弁護士が被疑者のいる警察署に向かい、事情の聞き取りや取り調べへのアドバイスを行います。

また、警察沙汰になった刑事事件では、弁護士との対面相談が初回30分無料です。

- 家族が警察に逮捕された

- 自分が警察に逮捕された(今は釈放されている)

- 警察から呼び出しの電話があった

など

逮捕・勾留でお困りの方は、アトム法律事務所の24時間365日つながる相談予約受付窓口に今すぐお電話ください。

アトム法律事務所は発足当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。解決実績に裏付けられた実直な弁護活動で、刑事事件の早期解決を目指します。

まずはお気軽にお電話ください。アトムの弁護士は、どんな時でもあなたの味方です。