2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

検察官は、起訴状等を裁判所に提出し、起訴をします。

起訴とは、「公訴の提起」のことで、刑事裁判の開廷を求める手続きです。

裁判所は、起訴状謄本が届いたら、直ちに被告人に送達します。

その後、裁判長は、第1回公判期日の指定をおこない、被告人に召喚状が送達されます。弁護士が付いている場合は、弁護士にも通知がきます。

そして、いよいよ刑事裁判が始まります。起訴状が届いたら、約1ヶ月後には第1回公判期日をむかえるのが通常です。

この記事では、起訴に不安をお持ちの方に向けて、起訴状が届いたらどうなるのか、刑事裁判に向けた弁護士の選び方などを説明します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

起訴状が届いたらどうなる?

起訴状とはどんな書類か

起訴状は刑事裁判を開くために必要な書類で、検察が作成するものです。

起訴とは、検察官が事件を裁判にかけることで、公訴の提起ともいわれます。

起訴状が届く流れ

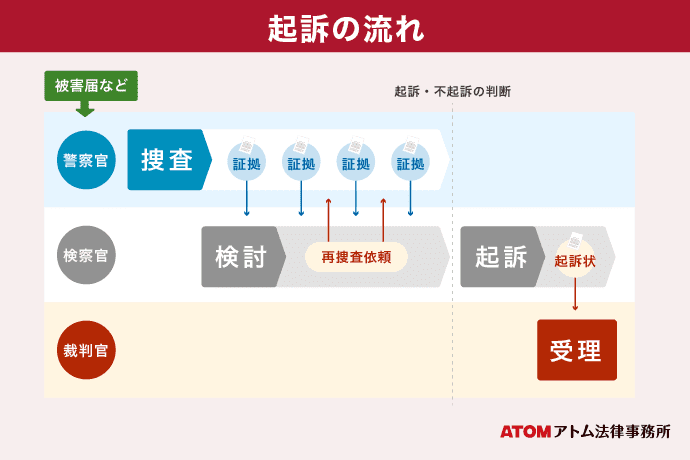

検察が「刑事裁判が必要」と判断した場合、事件の被疑者を起訴します。

起訴をするためには、検察官は、起訴状や起訴状謄本などを裁判所へ提出します。この手続きは、公判請求(こうはんせいきゅう)ともいわれます。

裁判所は、起訴状の記載について審査をし、問題がなければ受理します。

また、裁判所は、検察から起訴状等が届いたら、起訴状謄本を、被告人に対して、すみやかに送達します。

このときは特別送達という方法で、起訴状を送達します。

特別送達とは、裁判所から訴訟関係人に対して書類を送付する時に用いられる方法になります(郵便法第49条)。

受け取りは対面形式で、発送ならびに受け取りの記録が残ることが特徴です。

起訴状が届いたら「被告人」になる

起訴されたら、事件の容疑者は、被疑者(ひぎしゃ)という呼ばれ方から、被告人(ひこくにん)という呼称に変わります。

| 被疑者 | 被告人 | |

|---|---|---|

| 時期 | 起訴される前 | 起訴された後 |

| 内容 | 犯人だと疑われ捜査される人 | 起訴されて裁判を受ける人 |

起訴状が届いたら、誰だって動揺してしまいますが、起訴状は、あくまでも刑事裁判の被告人となったことを知らせるものです。

起訴状は、これから刑事裁判が開始されることを通知する書面にすぎません。

起訴状が届いたからといって、有罪が決定したり、刑務所に入ることが確定したりするわけではないです。

起訴状が届くまでの流れ

ここでは、起訴状が届くまでの流れを簡単に説明します。

身柄事件の起訴

身柄事件とは、逮捕や勾留(こうりゅう)などの身柄拘束を受けている事件のことです。

身柄事件の場合、身柄拘束の最終日までに、起訴が決まってしまうことも多いです。

身柄拘束の期間は、逮捕から最長で23日間です。

身柄事件の場合は、留置場に起訴状が届きます。

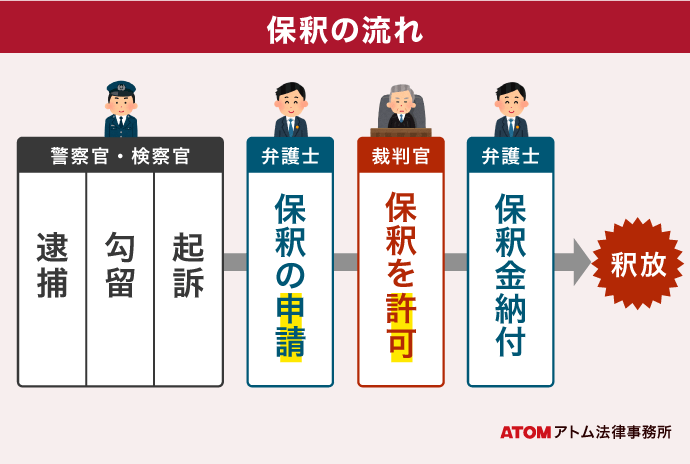

起訴状が届いたら保釈を請求

起訴されたら保釈(ほしゃく)の申請ができます。

保釈とは、起訴された被告人が、身柄の釈放を求める手続きです。

裁判官が、保釈の審査をおこない、許可がでた場合、保釈金を納付したら釈放されます。

なお、保釈には、条件があります。一定の重大犯罪でないことや、逃亡や証拠隠滅の恐れが認められないことなどです。

保釈について詳しく知りたい方は『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事もご覧ください。

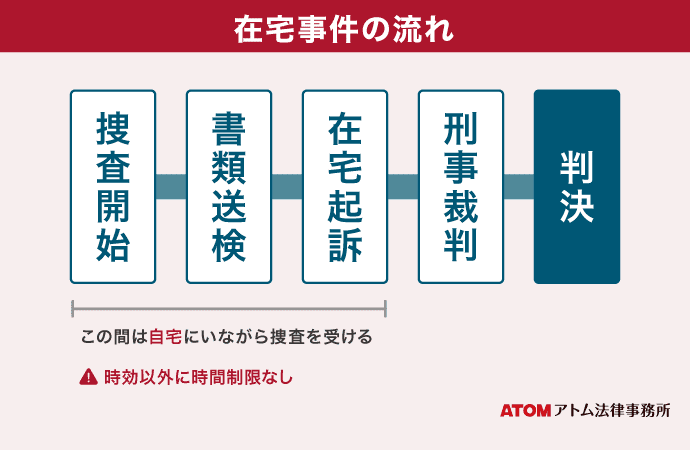

在宅事件の起訴

在宅事件とは、逮捕などされずに、自宅で生活しながら捜査を受ける事件のことです。

警察は、一通り捜査を終えたら、ひとまとめにした捜査書類(=一件書類)を、検察官に送ります。

これを書類送検といいます。

書類送検の後、検察は起訴するかどうかを検討します。

処罰の必要性があると考えた場合、起訴しますが、在宅事件の起訴を、在宅起訴と呼んだりもします。

在宅起訴の場合、裁判所から自宅あてに、起訴状が届きます。

起訴状が届いたら対応すること

起訴状が届いたら、まずは記載内容を確認してください。起訴状を読むと、誰が刑事裁判の被告人であるのか、どういった罪に問われているのかなどを確認できます。

起訴状が届いたら、記載内容を確認

起訴状が届いたら、起訴状の記載内容を確認します。

起訴状に記載されている項目は、以下のようなものです。

- 被告人を特定できる事柄

- 公訴事実

- 罪名・罰条

被告人を特定できる事柄とは、氏名、年齢、住所、本籍、職業等です。起訴されたのが誰であるかを特定できる情報といえます。

公訴事実とは、起訴された容疑の内容のことです。事件の起こった日時や場所、誰に対してどういったことを行ったかという事実が記載されています。

罪名は、公訴事実により被告人が問われる罪のことです。

起訴状は、刑事裁判の冒頭でも読み上げられます。起訴状の内容に誤りがある場合には、刑事裁判においてその旨を述べることができます。事件の起こった日時や場所が違うだけでも、重大な結果を招く恐れがあるからです。

起訴状が届いたら、弁護人選任届を提出

起訴状が届く際、弁護人の選任に関する書面も一緒に、届きます。

刑事裁判で私選弁護士を付ける場合、受訴裁判所に、弁護人選任届を提出する必要があります。

弁護士に依頼すると、委任を受けた弁護士のほうで裁判所に弁護人選任届を提出します。被告人で対応する必要はありません。

起訴状が届いたら弁護士をつけよう

弁護士をつける必要性

刑事裁判ではほとんどの事件で、弁護士がつきます。

弁護士がつかないと、重要な刑事手続きが分からなかったり、うまく反論できずに不利な認定につながったりするおそれがあるからです。

弁護士は私選と国選があり、それぞれにメリットがあります。しかし、国選弁護人の選定には所得制限などの条件があるため、私選弁護人への委任を検討する方も多いです。

なお、弁護人とは、刑事事件において使用される言葉になります。弁護人は原則弁護士から選任しますので、弁護人と弁護士はほぼ同じ意味で用いられると考えてください。

私選弁護人を選ぶメリット

弁護人は被告人の心情や背景を理解する立場であり、本音を打ち明けられる信頼関係が必要です。

私選弁護人を選ぶ主なメリットには、ご自身で弁護人を選べること、状況に応じてこまめな連絡が期待できること、いつでも変更できることがあげられます。

国選弁護人は原則費用が掛かりませんが、選ぶことができず、変更も簡単ではありません。また、他に案件を多く抱えている場合には、スムーズに連絡がつかない場合もあります。

関連記事

・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較

私選弁護人を選ぶときのポイント

刑事裁判に向けて私選弁護人を選ぶ際には、次のようなポイントに注目するとよいでしょう。

- 刑事事件のノウハウ

- わかりやすい弁護士費用

- 信頼して任せることができそうか

どういったところに着目するべきかを説明していきます。

刑事事件のノウハウ

刑事事件の弁護活動は、必要な証拠を集めること、先読みして先手を取って行動できることなど、状況に合わせた広い能力が求められます。

そのためには多くの解決実績をもっていることや、類似事件の弁護活動経験があるかなどに着目すべきです。

法律事務所のホームページから取り扱い範囲や実績を確かめてみましょう。

アトム法律事務所について

わかりやすい弁護士費用

国選弁護士にかかる弁護士費用は、原則被告人が負担することはありません。しかし私選弁護士の場合には被告人の負担となります。

弁護士費用は法律事務所によって個別に設定されているので、最低限かかる費用はいくらぐらいか、弁護士費用が追加されるケースなど、分かりやすく説明してくれる弁護士を選びましょう。

裁判に出廷すると出張日当などの実費が発生するので、法律事務所と裁判所との距離も弁護士選びのポイントです。

信頼関係や安心感

刑事事件の被告人になるということは、人生の中でも重大な局面です。そんな重大な局面を一緒に乗り越える弁護士は「この人になら任せよう」と思える存在が望ましいでしょう。

例えば、あなたの話をじっくりと聞いてくれること、わかりやすく説明してくれることなど、弁護士とのコミュニケーションで相性もわかってきます。

弁護活動の中では被告人の家庭環境や交友関係が重要になる場合もありますので、必要があればプライベートなことも話をして頂くことになるでしょう。そんなときにも、弁護士が信頼できる存在であれば安心して話せます。

弁護士は気難しそうなイメージがあるかもしれませんが、実際に話をしてみることは重要です。法律事務所によっては、刑事事件の法律相談を実施しているので活用すると良いでしょう。

アトム法律事務所は全国主要都市に事務所があり、刑事事件で起訴されてしまった方には初回無料で法律相談を行っています。

起訴状が届いたら裁判!流れを知っておこう

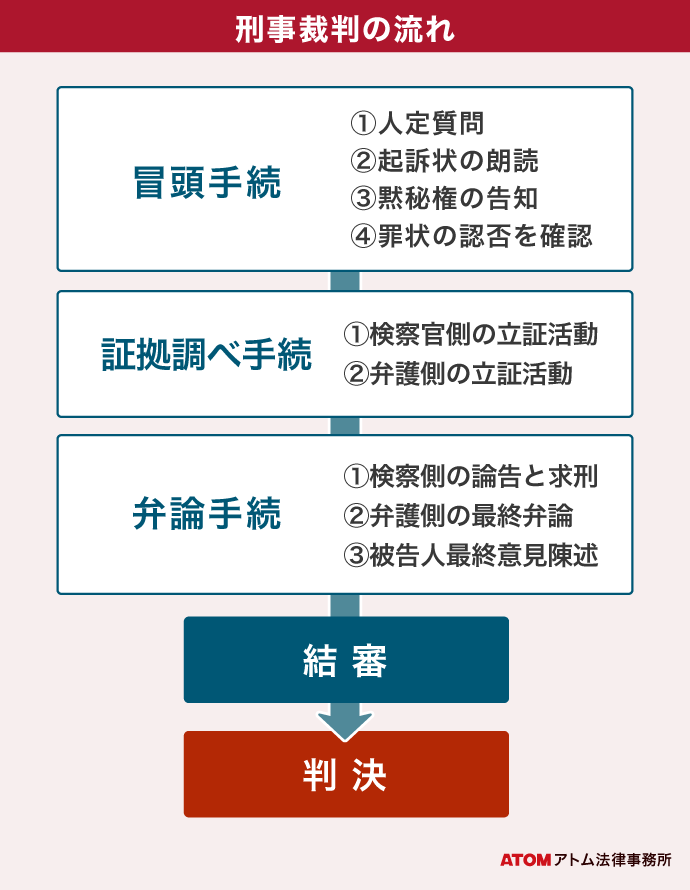

刑事事件の起訴後の流れは、以下の通りに進行します。

- 冒頭手続き

- 証拠調べ手続き

- 弁論手続き

- 判決、控訴や上告

それぞれのポイントを解説します。

冒頭手続き

刑事裁判の冒頭手続きでは、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権の告知、罪状の認否確認が行われます。

人定質問とは、裁判官が氏名、生年月日、住所や本籍地を確認することです。証言台に立つ被告人が、本当に被告人であることを確かめるために行われます。

検察官による起訴状の読み上げが終わると、裁判官より黙秘権があることを告げられます。そして、罪状認否では、起訴状の内容に対する意見を求められるので、自分がやったことを認めるのか、自分ではないと否認するのかを簡潔に述べましょう。

証拠調べ手続き

証拠調べ手続きでは、検察官が証拠で証明するべき事実を「冒頭陳述」として述べることから始まります。罪があると主張する側が立証することが原則なので、検察官から先に証拠となる文書や証拠物、証人を呼ぶなどの立証活動を行います。

ただし、提出した証拠のすべてを取り調べられるとは限りません。検察官や弁護人の意見をもとに裁判所が決定します。

相手方の証拠にどう対応するのか、どういった証拠を提出するべきかは弁護活動の方針によって様々です。被告人の反省の有無を証言してもらう情状証人の準備をするなど、情状酌量によって刑罰を軽くしてもらうこともあるでしょう。

また、被告人質問も刑事裁判の重要な局面です。被告人質問とは、裁判官が被告人に対して質問をなげかけ、供述を求めることをいいます。刑事事件のノウハウを多くもつ弁護士であれば事前に想定質問を考え、どのように答弁するのか、内容の打ち合わせや答弁練習が可能です。

期日より前に裁判官へ証拠を提出できる?

刑事裁判の法廷で証拠を提出するまでは、裁判官は起訴状に書かれた事実のみしか知りません。これは裁判官が裁判外の情報や先入観を持たないようにするためです。こういった考え方を、起訴状一本主義ともいいます。そのため、公判期日よりも先に証拠を集めて裁判官の心象を良くしておくことはできません。

弁論手続き

証拠調べが終わると、検察官が「論告」として、妥当と考えられる刑罰を求刑します。検察官からの求刑を受けて、弁護士は被告人の刑罰に対する意見を述べる流れです。具体的には執行猶予や罰金を求めたり、「寛大な処分」を要望することもあります。

執行猶予が付くと、判決言い渡しから刑の執行まで一定の猶予期間が与えられるなど、実刑と比べてメリットは多数あります。

関連記事

・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

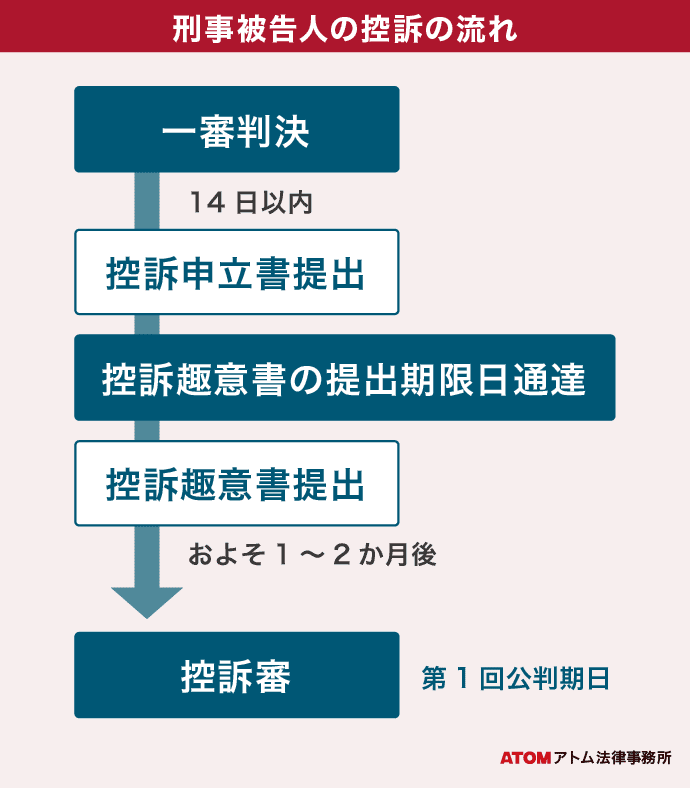

判決、控訴や上告

双方の弁論を終えて結審すると、裁判官から判決が言い渡されます。

判決の内容には、懲役刑や禁錮刑などの実刑から執行猶予がつく判決、罰金刑まで様々です。

いずれも有罪に変わりなく、判決が確定すれば前科がつきます。

判決の内容に不服があれば、裁判所に不服申し立てます。

無罪が言い渡された場合、検察官が不服申立てをしなければ、無罪判決が確定します。無罪が確定すれば、前科はつきません。

しかし、検察からの不服申し立てが行われると、控訴審が開かれます。控訴審でも無罪を争う必要がでてきます。

関連記事

・刑事事件の控訴期間は14日間|第一審判決から控訴審まで流れを解説

起訴状についてのよくある質問

ここからは起訴状がいつ届くのか、起訴状を受けとらないとどうなるのかなど、起訴状に関するよくある疑問に回答します。

検事に裁判になると言われてから起訴状はいつ届く?

検事から「刑事裁判になります」や「起訴します」と言われたら、公判請求される可能性が高いです。

在宅捜査を受けている場合、検察がいつ公判請求するかによって起訴状が届くタイミングが決まります。検察からの起訴状が裁判所に提出されると、まもなく起訴状が手元に届くと考えてください。

起訴状が届かないということは不起訴?

在宅捜査の場合、時効の期間中はずっと捜査が続いている可能性があります。

そのため、不起訴処分になったことを確認したいときには、検察庁に問い合わせてください。そして、担当検事より「不起訴」と言われたら、不起訴処分告知書を請求しましょう。

身に覚えのない起訴状は無視していい?

起訴状の内容を確認したが、全く身に覚えがないという可能性もあるでしょう。本当に身に覚えのない起訴状であれば、差出人である裁判所に確認を取るようにしてください。

また、事実とは異なる起訴状であっても無視をするべきではありません。例えば、警察や検察に対して「私はやっていない」ときっちり説明したはずなのに起訴されてしまったケースもあるでしょう。

起訴状の内容に不服がある場合には、刑事事件を取り扱う法律事務所への相談をおすすめします。

略式命令だと起訴状は届かない?

略式手続は正式裁判を開かずに処分を確定させるものです。略式手続により起訴されることを略式起訴といいます。略式起訴された場合は、検察庁で「略式請書」という書式にサインを求められます。

被告人の元には起訴状と併せて裁判所からの「略式命令書」が届くので、その内容に従って罰金を納付します。

略式起訴について詳しく知りたい方は、関連記事『略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?』を参考にしてください。略式起訴とは何か、略式起訴の罰金相場や納付の流れなどを解説しています。

起訴状が届いた後の示談は意味がない?

起訴状が届いた後、つまり起訴後の示談は、判決に影響を与える可能性があります。そのため、起訴後に示談成立を目指すことには意味があります。

示談成立により、執行猶予の獲得、刑期の減少につながることもあるでしょう。

刑事裁判は証拠調べ手続きといって、検察と弁護士双方で証拠を提出しながら進めていきます。示談が成立したことも証拠として提出可能です。

また、証拠調べ手続きや結審後に示談が成立した場合でも決して遅くありません。新たな証拠が出てきたとして、弁護士が裁判官と検察に掛け合うことで証拠調べ手続きをやり直せる可能性があります。

起訴状は誰でも閲覧できる?

刑事裁判が終了した事件については、検察庁で保管されています。判決の確定後であれば、事件と関係のない第三者であっても起訴状を含む刑事訴訟記録の閲覧が可能です。

閲覧の申請先は、第二審・第三審とすすんだ事件であっても、第一審裁判所に対応する検察庁になります。

アトム法律事務所の刑事裁判例

アトム法律事務所では、起訴後の刑事裁判の弁護活動にも注力しています。アトム法律事務所の解決事例の一部を紹介するので、参考にしてみてください。

万全な裁判対応で実刑を回避|危険運転致死傷

在宅事件として捜査され、信号無視による危険運転致傷罪で起訴された事案です。裁判所に出頭する旨の通知を受け、アトム法律事務所にご相談をいただきました。裁判での受け答えの練習など、弁護士が万全のサポートを行い、懲役10か月執行猶予3年という執行猶予つきの判決に至ったのです。

危険運転致死傷(執行猶予つき)

信号のある交差点において赤信号を無視して自動車を進行させ、被害者搭乗の原動機付自転車と衝突したケース。被害者は全治2週間の傷害を負った。信号無視による危険運転致傷の事案。

弁護活動の成果

任意保険会社と被害者との間で示談が結ばれていることを主張。さらに加害者を許す旨の嘆願者を被害者から取得。執行猶予つき判決を獲得。

最終処分

懲役10か月執行猶予3年

依頼者のお手紙

示談不成立でも執行猶予判決|迷惑防止条例違反

電車内の盗撮について検事からの取り調べを受け、裁判所の招集前に相談・依頼があった事案です。示談は成立しませんでしたが、弁護活動により懲役6か月執行猶予4年という執行猶予つきの判決となりました。

迷惑防止条例違反(執行猶予つき)

電車の車内において、女性のスカート内に小型カメラを差し向け盗撮しようとした際、女性に気づかれホームに降ろされ、駅員に警察を呼ばれたケース。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

示談は不成立であったが、粘り強く弁護活動を継続。執行猶予付判決となった。

最終処分

懲役6か月執行猶予4年

依頼者のお手紙

情状弁護を尽くして執行猶予判決|窃盗および暴行

ドラッグストアでの窃盗および暴行について起訴された事案です。裁判の事前打ち合わせや、再犯防止の重要性、カウンセリングの紹介など、依頼者の方に寄り添う弁護活動を行いました。結果として、執行猶予つきの判決を獲得しました。

暴行・窃盗(執行猶予つき)

ドラッグストアにおいて、歯ブラシ等1000円相当を万引きしたとされたケース。事件を目撃し取り押さえに来た保安員を殴るなどの暴行を加えたために、強盗容疑で逮捕された。後日、窃盗および暴行に罪名が変更された。

弁護活動の成果

示談は不成立であったが、依頼者の反省の情を裁判の場で十分伝えるなど情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役1年6か月執行猶予3年

依頼者のお手紙

アトムのご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生が親身になってくれたおかげで不起訴処分になりました。

この度、中村先生のおかげで不起訴処分になったこと、心から感謝しています。自分自身のしてしまった行動は取り返しのつかないことで、たくさんの方々にご迷惑をかけて本当に反省しています。立場上起訴されていたらどうなっていたか分かりません。他の法律事務所の弁護士さんにも相談したことがありますが、中村先生のように親身になっていただけず半ばあきらめていた中、中村先生と出会い親身に話を聞いて下さったり、不安だった時もLINEで支えて下さり助かりました。誰にも相談できな状況でしたが、中村先生がいてくたおかげで安心できました。中村先生、本当にありがとうございました。

他の事務所では諦めかけたけれど、アトムでやり直す機会を得られました。

この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。

起訴状の不安を無料相談

最後にひとこと

「最近検察に呼び出されていないから大丈夫」「示談できたから大ごとにはならないだろう」と思っていたのに、突然起訴状が届いたら驚いてしまうものです。

あるいは、検察から「起訴します」「起訴状が届くと思います」などと言われ、今後の対応について悩む方もおられるでしょう。

起訴状が届いたら、刑事裁判が始まります。

逮捕されずに捜査された場合でも、証拠が揃えば在宅起訴されて刑事裁判にかけられます。

起訴状が届いたら・・・と不安に思っている方は、早期に弁護士に相談し、不起訴や刑罰の軽減を目指す弁護活動を受けてください。

アトムの弁護士相談:年中無休

アトム法律事務所は、刑事事件の被告人となってしまった方の弁護活動に力を入れています。起訴状が届いたら、ご自身の将来やご家族や職場へのダメージ、刑務所に入るのかなど悪い想像で頭がいっぱいになってしまいます。

アトム法律事務所では、法律相談の予約を年中無休で受付中です。どういった対応を取っていくのか、刑事事件の経験豊富な弁護士から、アドバイスいたします。

お気軽にご連絡ください。お電話お待ちしております。