警察の取り調べを受ける予定の方、または家族が取り調べを受ける予定の方に向けて、供述調書について解説します。

調書とは、調べた事実を記した書面のことです。刑事事件の場面では、警察などが捜査で判明した事実を書面にした物を指します。

たとえば、警察が作った調書は員面調書と呼ばれ、被疑者(事件の容疑者)の供述を記録した「供述調書」などがあります。

警察によって作成される供述調書は、被疑者の刑事処分を左右する重要な書面です。

この記事では、供述調書作成の流れや供述調書のリスクをお伝えした上で、不利な供述調書を避けるためのポイントを具体的に解説します。

弁護士による取り調べアドバイスが必要な理由もご説明しますので、これから取り調べを受ける予定の方はぜひ参考になさってください。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。その後の結果を左右するのは、初動です。

仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国で、最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

供述調書の基礎知識

供述調書とは

供述調書(きょうじゅつちょうしょ)は、被疑者、被害者、参考人等が取り調べで供述した内容を警察や検察官がまとめた書面です。

取り調べとは刑事事件について事情聴取されることです。被疑者の取り調べでは、警察署内の取調室において犯行の動機や犯行状況等が詳しく聴取されます。

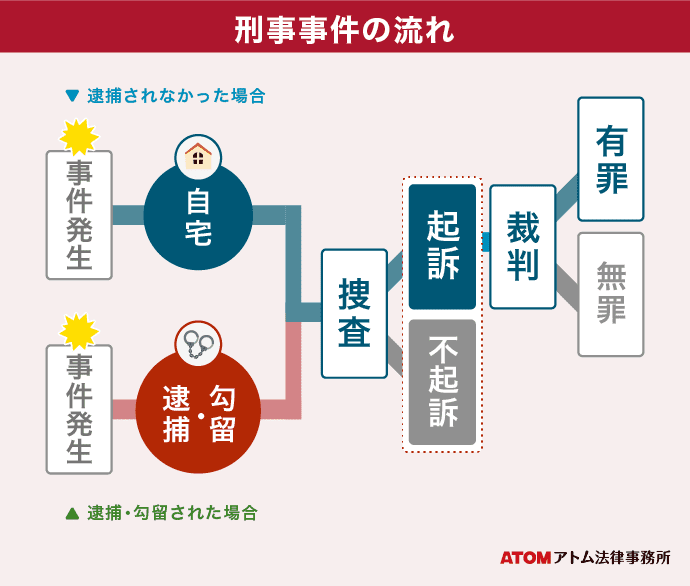

このような供述調書が刑事事件にあたる意味はとても大きいものです。警察・検察の捜査方針が決まったり、検察官によって起訴・不起訴が判断されるときの材料になります。

また、起訴された場合は、裁判官によって有罪・無罪や刑罰の重さが判断されるときの証拠にもなるのが供述調書です。

供述調書は、その後の刑事事件の流れに大きな影響をあたえるものです。

取り調べ対応をあやまった結果、不利な供述調書が作成されてしまうと、本来ならば不起訴になるべき事件で起訴されてしまったり、刑事処分が不当に重くなったりする可能性が高まります。

そのため、取り調べに適切に対応し、不利な供述調書が作成されるのを回避することが非常に重要です。

被疑者供述調書作成の流れ

ここでは、被疑者が逮捕された場合に供述調書が作成される流れを解説します。

逮捕後、被疑者は警察署に連行されます。警察署でまず写真撮影等が行われ、その後取り調べを受けます。警察の取り調べでは、弁解録取書と身上経歴調書が作成されます。

逮捕から48時間以内に検察官送致(≒送検)の手続きが取られるので、その時間制限のなかで、警察の取り調べがおこなわれます。(送検とは、刑事事件の証拠や被疑者を、検察官に引き継ぐ手続きです。)

(1)弁解録取書の作成

初回の取り調べでは「弁解録取書」が作成されるのが一般的です。弁解録取書には、犯罪事実を認めるか・否認するかという点について、被疑者の主張が簡潔に記載されます。作成時間としては、事案にもよりますが、約10~15分と言われています。

弁解録取書は供述調書ではありません。では裁判上の証拠にならないかというと、そうではありません。

判例は、被疑者の弁解録取書も署名押印等の一定の要件を満たせば証拠になると判断しています(最判昭和27年3月27日)。

つまり、弁解録取書も被疑者のその後の刑事処分を左右する重要な書面なのです。

少しでも不安な方は、弁護士を呼んでください。その後、弁解録取書の作成に応じて構いません。また、後に詳しく解説しますが、署名押印を拒否するのも身を守るための一つの方法です。

(2)身上経歴調書の作成

警察が被疑者を検察官送致する前に「身上経歴調書」が作成されます。身上経歴調書には、被疑者の職業や家族関係、生活状態等が記載されます。

身上経歴調書は供述調書の一つです。被疑者の署名押印があると刑事裁判で証拠になる可能性があります。

「身上経歴調書は犯罪事実と無関係だからどう答えても問題ない」と思う方がいるかもしれません。しかし、それは間違いです。

不用意な供述をすると「逃亡のおそれが高い=勾留の理由がある」と判断されやすくなるからです。

例えば、職業が不安定だったり、家族とのつながりが薄いと逃亡のおそれが高いと判断されやすくなります。

長期の身体拘束を防ぐため、できる限り早く弁護士のアドバイスを受けて取り調べに臨むことをおすすめします。

弁解録取書と身上経歴調書の違い

| 弁解録取書 | 身上経歴調書 | |

|---|---|---|

| 性質 | 供述調書ではない | 供述調書の一種 |

| 証拠能力 | あり | あり |

| 記載内容 | 被疑者の簡潔な主張 | 被疑者の職業や家族関係、生活状態等 |

(3)送致後の調書作成

検察官への送致の後、検察官による取り調べが行われます。

検察官も弁解録取書や身上経歴調書を作成します。注意点は、警察が作成する弁解録取書等と同様、署名押印すると証拠になってしまう点です。

関連記事

・送致とは?逮捕や書類送検とは違う?釈放や不起訴を目指す弁護士相談

(4)勾留中の調書作成

検察官は、留置の必要があると判断すると勾留請求します。裁判官が勾留決定すると10日間勾留されます。さらに捜査の必要があるときは、勾留期間が最長10日間延長されます。

勾留期間中は主に警察による取り調べが行われます。検察官による取り調べの回数は、通常は2、3回ほど行われます。事件によって、検察官によって何回取り調べが実施されるかは変わりますが、もっと多くなる場合もあります。

供述調書の作成方法

取り調べでは、まず取調官(警察官または検察官)が、被疑者に犯行状況等を一通り質問します。取調官は被疑者の供述内容をメモしていきます。

次に、取調官はメモを見ながら一つのストーリーを語ります。具体的には「私は〇月〇日に△で痴漢をしました」という一人称形式で犯行状況等を語っていくのです。

そして、横に控えている別の警察官や検察事務官が、そのストーリーをパソコンに入力して供述調書を作成します。

最後に、その場で供述調書が印刷され被疑者に示されます。取調官は読み聞かせを行い、被疑者に間違いがないか確認します。間違いがない場合は署名押印するよう求められます。

署名押印の意味

供述調書への署名押印が求められるのは、その後、捜査機関が改ざんすることを防止する目的があります。ですが、そもそも身に覚えのない内容が付け加えられて作文されていたり、取り調べ官による改ざん事件も報道されることがあります。

何かおかしいと感じたら、刑事訴訟法に規定されている被疑者・被告人の権利を行使したり、弁護士にすぐに相談したりしましょう。

供述調書作成時のポイント

供述調書に潜むリスク

供述調書には、被疑者の供述内容が一言一句正確に記載されるわけではありません。あなたの認識どおりではない供述調書が作成された場合、その後の刑事事件の判断において、あなたに不利益になる可能性があります。

書き方しだいで、犯行の印象が悪くなる

取調官は、被疑者の語った言葉を一部省略してしまったり、別の言葉に置き換えてしまう場合があるからです。

その結果、取調官が語るストーリーは、被疑者の供述とはニュアンスが微妙に違ってくる場合が少なくありません。

誘導に乗ったら、作文される

また、取り調べ官の誘導に乗ったがために、不利益な調書が作成されることもあります。

「(あなたの事件はさておき、)普通なら、○○を隠し持っている人は、犯罪を実行できそうですよね?」等と誘導質問を受け、「そうですね」と答えてしまった場合、あたかも、あなたの事件に関する認識がそうであるかのように作文されてしまう可能性があるのです。

リスクを意識して取り調べを受ける

被疑者は「自分の言った言葉と少し違うな」と思っても、取り調べを早く終えたい一心で署名押印してしまいがちです。特に犯行を認める場合でも、傾向は強いでしょう。

しかし、検察官や裁判官が読めば最終判断を左右しかねない大きな違いが生じている可能性もあります。したがって、犯行を認める場合でも適当に署名押印してしまうのは危険です。

署名押印を求められたら「供述調書には供述内容が一言一句正確に記載されるわけではない」というリスクを必ず意識してください。

黙秘権を行使する

黙秘権とは、被疑者・被告人に認められた全面的な供述拒否権です。黙秘する場合、自分に不利な事実を言わないでよいだけでなく、最初から最後までずっと黙っていて構いません。

黙秘権を行使すれば不利な供述調書の作成を回避できます。

ご自身が加害者の場合、黙秘することにためらいを感じるかもしれません。しかし、黙秘権は冤罪(無実の罪)を防ぐために認められた正当な権利です。ですから、黙秘権行使を引け目に感じる必要はありません。

ただ、事件の被害者としては、黙秘の理由が分からないままだと反省していないと感じ心証が悪化することでしょう。

特に、犯罪自体は認めて今後示談を行う予定である場合には、示談拒否の可能性が高まってしまうおそれもあります。

このような事案では、弁護人を通じた被害者への丁寧な説明が欠かせません。刑事弁護の経験豊富な弁護士が関与すれば、黙秘について被害者の納得を得つつ、示談交渉を進められる可能性が高まります。示談成立によって、不起訴処分になることが期待できます。

関連記事

・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

署名押印を拒否する

被疑者には署名押印拒否権という権利も保障されています。

被疑者の供述調書は、被疑者自身の署名押印がなければ刑事裁判で証拠として扱うことはできません。したがって、黙秘を続けるのが困難な場合、作成される調書への署名押印を拒否するのも一つの方法です。

取り調べ後の読み聞かせが終わった後、供述調書の内容が、自分が話したことと違うからといって、供述調書を破ると公文書毀棄罪に問われる可能性があります。

まずは法的措置として適法な署名押印拒否権を行使し、その後は弁護士に対策を立ててもらうのがよいでしょう。

訂正を申し立てる

被疑者が供述調書の増減変更を申し立てたとき、捜査官は必ず訂正しなければなりません(刑事訴訟法198条4項)。

供述調書に訂正してほしい箇所があれば、はっきりと取調官に訂正を求め、書き換えてもらいましょう。

一度、供述調書に署名押印してしまえば、その後、調書の内容を変更することはできません。

記憶があいまいで供述調書に記載された内容について、自分でも本当かどうか分からないのに、適当に署名押印してしまい、取り返しがつかない事態になることだけは回避したいところです。

供述調書でよくある質問

警察の取り調べで嘘の供述。罪になる?

警察や検察での取り調べで嘘をついても、罪には問われません。しかし、だからといって嘘をついても良いというわけではないでしょう。

警察や検察に「嘘をついて刑事責任を回避しようとしている」と判断されてしまえば、逮捕・勾留の可能性が高まります。

嘘の供述調書が作成され、その後、あなたの犯行を決定づける客観的な物証がでてきた場合、嘘が明るみに出てしまい、反省していないと判断されて、重い刑事責任を問われるリスクもあるでしょう。

取り調べ対応で迷った際は、供述調書が作成される前に、弁護士に相談するようにしましょう。

供述調書は何度も取り直しできますか?

供述調書は、読み聞かせの後、サインをしてしまえば取り直しはできません。その後、刑事事件を認定するための証拠となります。

「以前の供述調書の内容は間違っている」という供述調書をあらためて作成してもらえる可能性もあります。

ですが、以前の供述調書を取り下げて無かったことにはできません。

それぞれの供述調書の内容を見比べて矛盾が見つかれば、裁判官から「被告人の言うことは二転三転しており、信用性に乏しい」と判断されてしまい、不利な証拠となる可能性もあるでしょう。

調書のやり直しはできないので、警察から連絡がきたらすぐに、弁護士に無料相談を活用して、対策を立てる必要があるでしょう。

警察から連絡がきて、参考人として呼び出しを受けました。協力すべき?

基本的には警察の呼び出しには協力すべきですが、供述内容によっては逮捕されるリスクもあるため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

事件について何か情報を知っている人(被害者、目撃者etc.)は、警察から参考人として呼び出しを受けることがあります。

また、あなたが重要参考人として、警察から呼び出しを受けているのであれば、事情聴取の後、そのまま逮捕されるという流れもありうるでしょう。また、警察の呼び出しを拒否した時点で、逮捕状が発行される流れも考えられます。

その後作成される調書の書き方しだいで、あなたの刑事責任の有無が左右される可能性もあるので、刑事事件を得意とする弁護士に、早めにアドバイスをもらっておくと良いでしょう。

弁護士による取り調べ対応が必要な理由

調書の取り方を熟知、取り調べ対応のプロ

犯罪事実を認める場合、わざわざ弁護士に相談しなくても正直に話せばいいと考える方もいらっしゃると思います。

たしかに、正直に話すことは大切です。しかし、供述調書は、ご本人の主張を一言一句正確に記載した書面ではありません。そもそも、ご自身の記憶自体、100%正確だとは言い切れないところもあるでしょう。

ご自身では正直に話したつもりでも、後で証拠との矛盾が明らかになり供述の信用性が疑われる可能性もあります。また、ちょっとしたニュアンスの違いで、悪質性の高い事件であるかのような印象をもたれるおそれもあります。

供述調書のリスクを回避するには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談するのが最善の方法です。刑事弁護のプロのアドバイスを受けて初めて、ご相談者様の主張を取調官に正しく伝えることが可能になります。

一度署名押印してしまった調書について、後から内容について事実ではないと主張するのは非常に困難です。手遅れになる前にまずは一度弁護士に相談するべきと言えます。

関連記事

・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説

違法・不当な取り調べに抗議

違法・不当な取り調べがあった場合、弁護士はすぐに抗議できます。

具体的には、担当の警察官や検察官はもちろん、警察署長や検察庁に対しても、抗議書を提出して是正を求めます。

警察官はしばしば不当な取調べを行います。

警察による取調べは、特別な許可がない限り、1日8時間以内、午前5時から午後10時までの日中のみ行うと規定されています。また、「殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること」「被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること」等も監督対象行為として規制されています。

上記の基準に反する取り調べがあったときは、すぐに弁護士にご相談ください。

実際にどのような取り調べが実施されたのかについて、録音することは、現実的に難しいかもしれません。弁護士が差し入れる被疑者ノートを活用する等して、取り調べの内容を記録しておくと良いでしょう。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

殺意を認める調書に抗議、不起訴を獲得

こちらは、当初、殺人罪で捜査を受けた事案です。弁護士は、供述調書について抗議をおこない、殺意を否定、事案の解決に尽力しました。

殺意を認める調書に抗議、不起訴を獲得

家族間のトラブル後、依頼者が車で帰ろうとした際、身内が車に乗り込んでくる途中で発車させた行為が危険視され、殺人未遂の容疑で逮捕された事案。

弁護活動の成果

捜査機関の誘導により殺意を認める供述調書が作られていたため抗議文を提出し、傷害罪に罪名変更となった。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

弁護側も調書を作成し、送検を阻止

こちらは電車内で痴漢を疑われた事例です。弁護士が取り調べ対応のアドバイスをおこなった他、弁護士側でも供述調書を作成し、検察官と交渉のうえ、解決に導きました。

弁護側も調書を作成し、送検を阻止

電車内において、女子高校生の臀部に触れた疑いをもたれたケース。被害者と目撃者と称する男性に駅に降ろされて警察に引き渡された。依頼者は容疑を否認していたが、迷惑防止条例違反として捜査を受けた事案。

弁護活動の成果

取調べに対するアドバイスを行った他、弁護士作成のより詳細な供述調書を提出。結果、検察に送致されることなく事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致

調書への署名供述を拒否、不起訴を獲得

こちらは交通事故で、供述調書への対応が問題になった事例です。弁護士による供述調書への対応のアドバイス等により、解決に導きました。

調書への署名供述を拒否、不起訴を獲得

高速道路を走行中、前方に停止していた単独事故車両に衝突し、被害者に骨折等の傷害を負わせたとされる交通事故事案。事故当時路面は濡れており、さらに夜間で視界が悪かった。過失運転致傷として検挙された。

弁護活動の成果

事実に反する供述調書への署名押印拒否の徹底、事故を回避できた可能性がないことの主張・立証を尽くした結果、不起訴処分となった。

示談の有無

ー

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

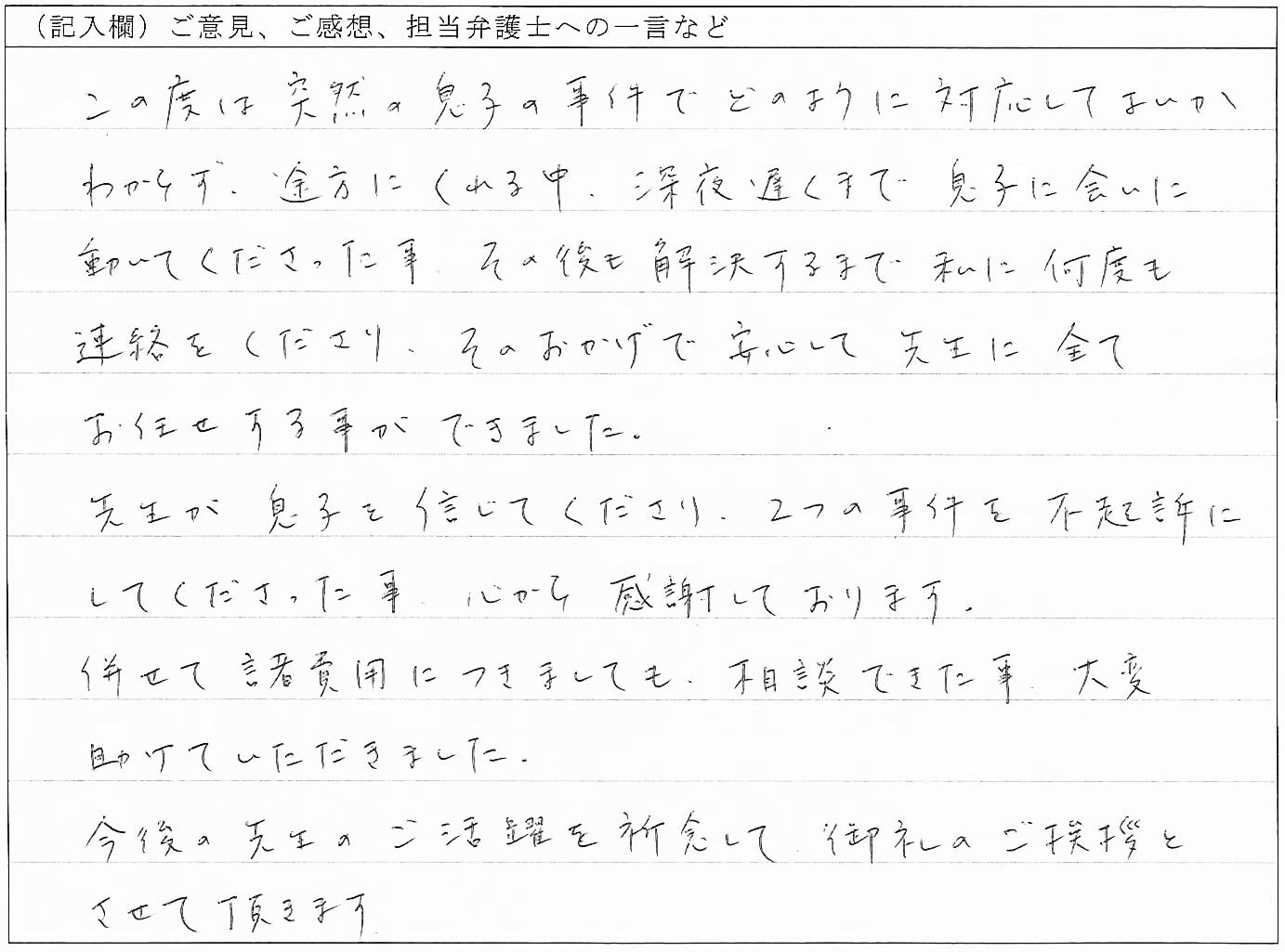

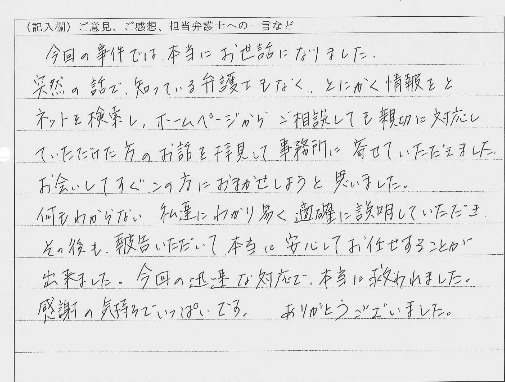

アトムのご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

夜連絡して翌朝きてくださり、不起訴になることが出来ました。

夜分に電話を差し上げたにも関わらず、翌朝すぐにご連絡を下さり、火急でありましたのですぐに対応いただいて、法務局まで足を運んでくださいました。検察官との取調べの直前に来ていただけたことで、落ち着いた気持ちで取り調べに臨むことができました。法務局でお顔を拝見した際は、本当に地獄に仏でした。その後の示談等についても一所懸命に進めて下さり、おかげさまで取り乱すことなく不起訴が決定するまでの日々を過ごすことができました。今後、私や知人が同じような悩みに遭遇した時は、またぜひ先生にお願いしたいと思っております。

先生の親身な対応で取調べも安心で、元の生活に戻れました。

この度はありがとうございました。逮捕という初めての事態にとても不安でしたが先生方の親身なご対応により、落ちついて取調べ等に望むことが出来ました。今は何とか通常の生活に戻ることができました。今まで本当に大変お世話になりました。

夜遅くまで対応、その後、2件を不起訴にしてくれました。

この度は突然の息子の事件でどのように対応してよいかわからず、途方にくれるなか深夜遅くまで息子に会いに動いてくださったこと、その後も解決するまで私に何度も連絡をくださり、そのおかげで安心して先生にすべてお任せすることが出来ました。先生が息子を信じてくださり、2つの事件を不起訴にしてくださったこと心から感謝しております。併せて諸費用につきましても、相談できた事大変助けて頂きました。今後の先生のご活躍を祈念して、御礼のご挨拶とさせて頂きます。

お会いしてすぐに依頼を決意、その後も安心してお任せ出来ました。

今回の事件では本当にお世話になりました。突然の話で、知っている弁護士もなく、とにかく情報をとネットを検索し、ホームページからご相談しても親切に対応していただけた方のお話を拝見して、事務所に寄せていただきました。お会いしてすぐ、この方におまかせしようと思いました。何もわからない私達にわかり易く適確に説明していただき、その後も報告いただいて、本当に安心してお任せすることが出来ました。今回の迅速な対応で、本当に救われました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

供述調書に関するご不安はアトム法律事務所へ

まとめの一言

警察による取り調べは逮捕直後から始まります。取り調べられた内容は、調書にまとめられます。

不利な供述調書が作成されれば、起訴や、裁判での有罪認定の決め手になるリスクがあります。

不利な供述調書の作成を防ぐには、刑事弁護の実績豊富な弁護士に一刻も早く相談するべきです。

24時間365日相談ご予約受付中

アトム法律事務所は24時間365日相談ご予約可能です。

少しでも不安な方はいつでもお電話ください。

アトム法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件を解決してきた実績があります。

最短即日で接見にかけつけ、供述すべきか・すべきでないか、供述するとしてどういった表現をすべきかなど具体的なアドバイスを行います。

取調室という密室で何度も取り調べを受けるのは精神的に相当な負担ですが、弁護士が全力でサポートします。私たちは終始一貫してご相談者様の味方です。

- これから警察の取り調べを受ける

- 次回、調書を取ると言われている

- 警察の調書は終わってしまったけれど、不起訴を目指したい

このようなお悩み、不安をお持ちの方は、是非お早目にご連絡ください。