2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

商標法違反では最大10年以下の懲役・1000万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。

しかし、弁護士に早期相談することで、不起訴や執行猶予判決を目指すことができます。

商標法違反は、ロゴやブランド名の無断使用など、意図せずとも成立してしまう可能性のある犯罪です。

本記事では、商標法に詳しいアトム法律事務所の弁護士が商標法違反の基本と弁護士による具体的な支援内容を解説します。

商標法違反の弁護士(刑事事件の加害者向け)

- 商標法違反の疑いを受けたら、お早目に。

- 仙台、さいたま、東京、千葉、横浜、大阪、名古屋、神戸、福岡など全国対応。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

商標法違反|弁護士の解決実績

アトム法律事務所の弁護士が解決した商標法違反事件について、一部ご紹介します。

商標法違反(不送致・刑事事件化を回避)

高級ブランドに似た商標を付した腕時計を、高額で販売。詐欺、商標権侵害の事案。

弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致

商標法違反(不起訴)

中国から仕入れた偽ブランドのスマホケースをネットで販売。なお、数年にわたって同種の犯行を重ね、数十万円程度の利益を得ていた。商標法違反の事案。

弁護活動の成果

検察官に意見書を提出した結果、不起訴処分となった。

示談の有無

ー

最終処分

不起訴

商標法違反(罰金、執行猶予)

中国のバイヤーから偽ブランドの時計を仕入れそれを販売していたとされるケース。依頼者は当初偽ブランドだと知らなかった。商標法違反の事案。

弁護活動の成果

被害店舗と示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

罰金50万円・懲役1年執行猶予3年

アトム法律事務所は2008年の設立当初から、常に刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。

そのノウハウを生かし、不起訴や刑罰の軽減を目指し、商標法違反事件について迅速・的確な弁護に努めます。

警察の逮捕・呼び出しがあった商標法違反は、初回30分無料で弁護士相談が可能です。

詳しくはオペレーターまでおたずねください。

商標法違反の弁護士費用(刑事事件)

商標法違反の弁護士費用(刑事事件の加害者)には、(1)法律相談料、(2)着手金、(3)成功報酬、(4)実費、(5)弁護士の出張日当があります。

| 項目 | 弁護士費用の目安 |

|---|---|

| 法律相談料 | 初回無料。約1万円程度~ |

| 着手金 | 約30万円~80万円程度 |

| 成功報酬 | 約10万円~100万円程度。但し、弁護の成果による |

| 実費 | コピー代、通信料などの実費相当分 |

| 出張日当 | 約2万円程度~ |

弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。アトム法律事務所の弁護士費用については『弁護士費用』のページでご確認ください。

商標法違反の弁護士解説│ロゴの無断使用は犯罪

商標法違反とは?│商標権の侵害行為

商標権を侵害すると、商標法違反の罪に問われます。

商標権とは、文字やイラストを組み合わせた独自のマーク等(商標)を保護するための権利のことです。特許庁に申請を出して登録を受けた商標は、商標法によって権利者だけが独占的に使用できることが認められます。

商標の具体例としては、企業やブランドのロゴ・文字などです。

こういった商標を他人が真似したり無断で使用すると、商標法違反に該当します。

商標法違反の例

- 他人の商標を利用した偽ブランド品やコピー商品を販売した

- 偽ブランド品を海外から買い付けてフリマサイトで販売した

- 他人の商標を無断で使用し、サービスを提供した

商標法は、商標を保護することで、商標の権利者である会社の商品にブランド力を与え、会社の業務上の信用を維持すると共に、商標を信用して買い物をする消費者を保護することも目的としています(商標法1条)。

商標法違反の刑罰│10年以下・1000万円以下

商標法違反の罪(商標権侵害)の刑罰は、「1か月以上10年以下の懲役」もしくは「1万円以上1000万円以下の罰金」、またはその両方です(商標法78条)。

量刑は、商標の侵害で得た利益の額、違反の態様や頻度、余罪、被害弁償や示談などが考慮されます。

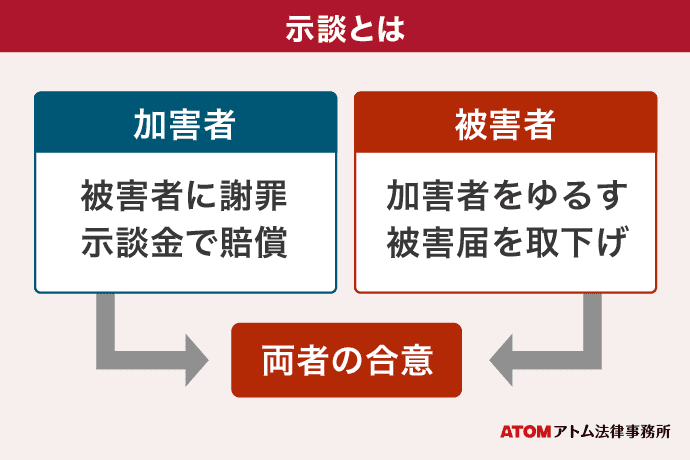

示談とは?

示談とは、刑事事件の加害者が、被害者に謝罪をいれ、被害者の許しを得て、和解の合意をすることです。

商標法違反が問題になる事件では、商標権を使われたブランド企業や、偽ブランドを売った相手方との示談が問題になります。

商標法違反の罪の刑罰を軽くするには、弁護士を通じて、示談のほかにも、犯行態様が悪質でないことを検察官・裁判官に主張することが有効です。

Q.商標法違反事件は、他の罪にも問われる?

商標法違反の行為は、様々な罪に該当しうるリスクの高い犯罪です。

詐欺罪│10年以下

偽ブランド品を販売すると、購入者に対する詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあります。偽ブランド品を本物と偽り、購入者を騙して対価を払わせた時点で詐欺罪が成立し、10年以下の懲役に該当します。

不正競争防止法違反の罪│5年以下・500万円以下

偽ブランド品を販売する行為などは、商標法違反だけでなく不正競争防止法違反にあたる可能性もあります。同法は、一般に認知された他人の商品などを模倣して消費者を混同させることを禁止しています。

商標が登録されていなくても処罰される場合があり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

商標法違反の捜査・逮捕の流れ

商標法違反は、偽ブランド品の購入者から被害届が出され発覚することも多いです。

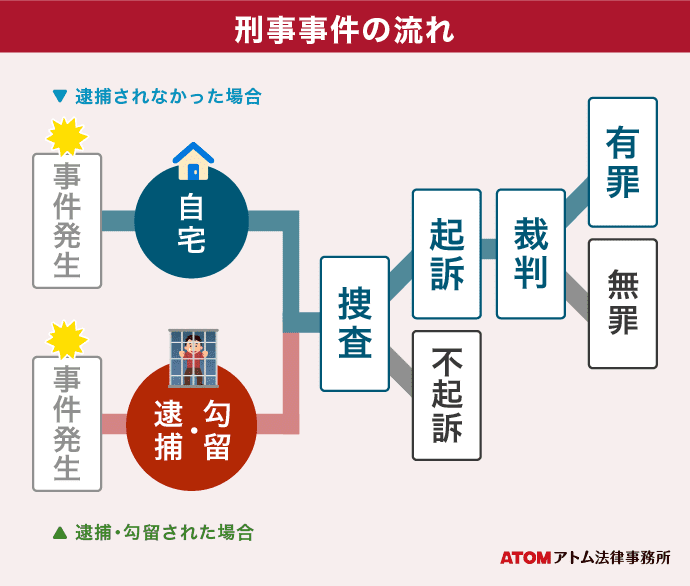

事件を覚知した警察は、捜査や家宅捜索の結果から、自宅に留めて捜査をするのか(在宅事件)、逮捕して身柄を拘束するのか(逮捕事件・身柄事件)決定します。

(1)商標法違反の家宅捜索

偽ブランド品をネットオークションで販売していたような場合、ある日警察官が自宅に来て、家宅捜索を受けることがあります。警察官は、裁判官が発付した「捜索差押令状」に基づいて家宅捜索を行うのです。令状には、商標法違反の被疑事実と、捜索場所、差し押さえる対象物などが記載されています。

家宅捜索では、事件に関連しそうな商品や包装紙、通帳、PC、スマホ等が押収されるでしょう。後日に呼び出されることもありますが、任意同行を求められそのまま逮捕されたり、逮捕状によりその場で逮捕されることもあります。家宅捜索されると一気に捜査が進むので、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士といっても、私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人と種類があるので、結局どの弁護士を選ぶべきなのかわからない方も多いでしょう。

弁護士の種類や呼び方、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由については『逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。

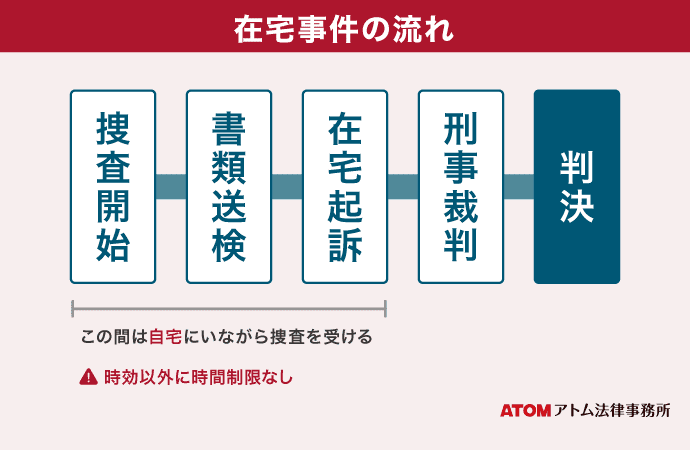

(2)商標法違反の在宅事件の流れ

在宅事件とは、自宅にいながら捜査が進む事件のことです。

在宅事件では取調べの要請に応じて都度呼び出されることになります。在宅事件の捜査には期間の決まりがないので、終局処分が決まるまで1ヶ月程度で終わるケースもあれば、1年以上続くケースもあるでしょう。

(3)商標法違反の逮捕・身柄事件の流れ

逮捕・身柄事件は、留置場で生活しながら、取調べや捜査を受ける事件です。

逮捕・身柄事件では、起訴・不起訴の決定まで、逮捕から最大23日間も留置場生活が続くこともあります。

逮捕から48時間以内に事件が警察から検察庁に送られ(送致)、検察官は24時間以内に勾留すべきか決めます。検察官の勾留請求を裁判官が認めると10日間勾留され、さらに最長10日延長されることもあるのです。逮捕の流れについて詳しくは『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』の記事をご確認ください。

また、23日間も留置場生活が続けば、会社勤めをされている場合は仕事に与える影響は大きいはずです。解雇を防ぐ方法を詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事をご覧ください。

Q.商標法違反は初犯でも逮捕される?

商標法違反は、 商標権を侵害していると知らずに偽ブランド品を販売していたような初犯でも逮捕される可能性がある犯罪類型です。さらに、逮捕後10日間の勾留が決定されるケースも少なくありません。

これは、商標法違反は、偽ブランド品の処分や購入・販売履歴の抹消、関係者との口裏合わせなど証拠隠滅のおそれがあると認められやすい犯罪だからです。

Q.家族の逮捕後は早急に弁護士接見?

「弁護士接見」とは、弁護士が留置場まで行って、逮捕・勾留されている人と面会することをいいます。

ご家族が商標法違反で逮捕された場合は、早期に、留置場まで、弁護士を派遣してあげてください。

弁護士のメリットの例

- 弁護士は逮捕直後から面会(接見)可能

- 弁護士を通じて、伝言ができる

- 商標法違反の取調べの対処法がわかる

私選の弁護士は、逮捕直後でもご本人と面会(接見)できます。

心配していることを伝言することも可能です。

また、逮捕された後は、すぐに商標法違反の罪の取調べが始まります。

話したことは不利な証拠になる可能性があります。

弁護士と面会すれば、黙秘できること、供述調書のサインを拒否できることなど、取調べの対処法が分かります。

商標法違反で家族が逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取調べ対応のアドバイスをすることが可能です。

仙台、さいたま、東京、千葉、横浜、大阪、名古屋、神戸、福岡など、アトム弁護士が対応。

最短で当日対応可能な場合もございます。まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

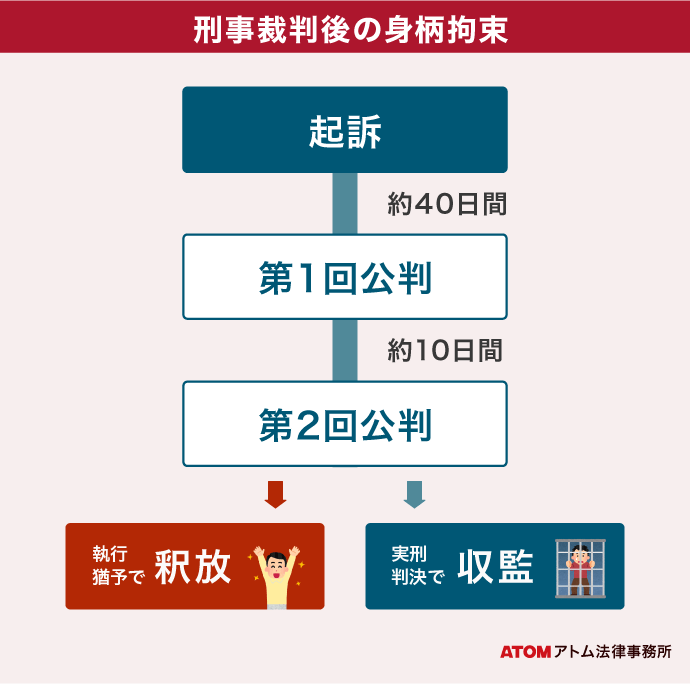

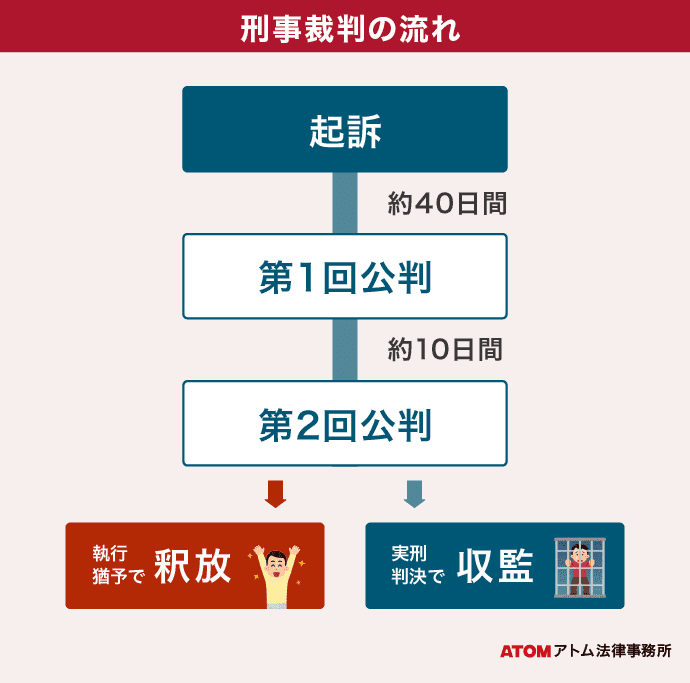

商標法違反の起訴から裁判の流れ

(1)商標法違反の起訴率は約65%

起訴とは刑事裁判にかけること、不起訴とは起訴せず事件を終了させることをいいます。

令和4年度、商標法違反の起訴率は約65.2%でした(令和5年版 犯罪白書「資料4-4 財政経済犯罪 起訴・不起訴人員」より)。

| 起訴 | 不起訴 | 起訴率 | |

|---|---|---|---|

| 令和4年 | 305人 | 163人 | 65.2% |

| 令和3年 | 259人 | 148人 | 63.6% |

| 令和2年 | 237人 | 190人 | 55.5% |

令和5年版 犯罪白書「資料4-4 財政経済犯罪 起訴・不起訴人員」より抜粋のうえ整理しました。

商標法違反の起訴が決まるタイミング

商標法違反の身柄事件の場合、勾留が満了するまでに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

在宅事件の場合はタイムリミットはありませんが、概ね1~3か月以内に起訴か不起訴かが決められます。

商標法違反で不起訴になる要素

被害者と示談できる場合、偽ブランドの認識がない等商標法違反にならないことを主張できる場合などは、不起訴になる可能性も残されています。

不起訴になる要素の例

- 被害者と示談成立

- 被害者の許し(宥恕・ゆうじょ)がある

- 初犯。余罪がない

- 被害金額が小さい

- 商標法違反の故意がないこと

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は約99.9%といわれており、無罪判決を獲得するのは非常に困難です。そのため、商標法違反で前科を回避するには、不起訴処分の獲得を目指します。そのためには、弁護士に依頼して被害弁償や示談をしたり、家族の支援体制を整えることがとても重要です。

(2)商標法違反の刑事裁判

起訴された後は、刑事裁判が始まります。

商標法違反の場合、被害弁償や示談ができた初犯の場合、起訴されてもさほど高額でない罰金や執行猶予になることが多いです。

商標法違反で略式裁判になる流れ

罰金刑の場合、略式裁判になることも多いです。

令和4年に商標法違反で起訴された人数は305人、そのうち略式裁判になったのは216人でした(令和5年版 犯罪白書「資料4-4 財政経済犯罪 起訴・不起訴人員」より)。つまり、求刑の約70.8%が100万円以下の罰金と分かります。

略式裁判とは?

検察官が略式起訴をした場合に、おこなわれる刑事裁判。

簡易裁判所が書面審理で、被告人に、罰金100万円以下又は科料を科す。

商標法違反で懲役・高額罰金になる流れ

公判請求された場合、懲役の実刑になったり、100万円を超える高額な罰金を科されたり、懲役と罰金が併科されたりする可能性があります。

犯行態様が悪質な場合などは、公判請求される可能性が高いです。

公判請求される商標法違反の例

- 犯行態様が悪質

- 社会的影響が大きい

- 商標法違反行為で多額の利益を得た

- 商標法違反の同種前科がある

公判請求されると、公開の法廷での裁判が始まります。

単純な自白事件では、2回程度の審理で結審になります。関係者が多数おり、複雑な事件、否認している等の事情がある場合は、判決がでるまで、もっと時間がかかります。

Q.商標法違反で執行猶予が付いた割合は?

令和4年度に懲役刑が言い渡された31人のうち、実刑判決になったのは3人で、実刑になった割合は約9.7%でした。刑期は、6か月以上2年未満の範囲でした(令和5年版 犯罪白書「資料4-5 財政経済犯罪 通常第一審における懲役刑科刑状況」より)。

令和4年 実刑と執行猶予

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 実刑 | 3人 | 9.7% |

| 執行猶予 | 28人 | 90.3% |

| 合計 | 31人 |

令和4年 実刑の人数・刑期

| 刑期 | 人数 |

|---|---|

| 6か月以上1年未満 | 1人 |

| 1年以上2年未満 | 2人 |

| 合計 | 3人 |

令和4年 執行猶予*の人数・刑期

| 刑期 | 人数 |

|---|---|

| 6か月以上1年未満 | 1人 |

| 1年以上2年未満 | 19人 |

| 2年以上3年未満 | 8人 |

| 合計 | 28人 |

令和5年版 犯罪白書「資料4-5 財政経済犯罪 通常第一審における懲役刑科刑状況」より抜粋のうえ編集しました。

* 執行猶予は、すべて全部執行猶予。

商標法違反が疑われた場合の弁護活動

(1)購入者や被害会社への謝罪・被害弁償

商標法に違反した場合、まずは弁護士に相談して下さい。商標法違反では「商標権を有する被害会社」と「偽ブランド品を購入した被害者」に、謝罪と被害弁償を尽くす必要があります。特に商標法違反などの経済犯罪では、被害弁償によって経済的な補償ができれば、有利に考慮してもらいやすくなるからです。

商標権者への被害弁償として損害賠償額を算定する際、侵害者が販売した商品の個数に、権利者の単位当たりの利益を乗じて算出するのが通常です。金額が高額になることも多いですが、弁護士に依頼することで、適切な金額で、刑事事件の被害弁償も民事上の損害賠償も一挙に解決できる対応が期待できます。

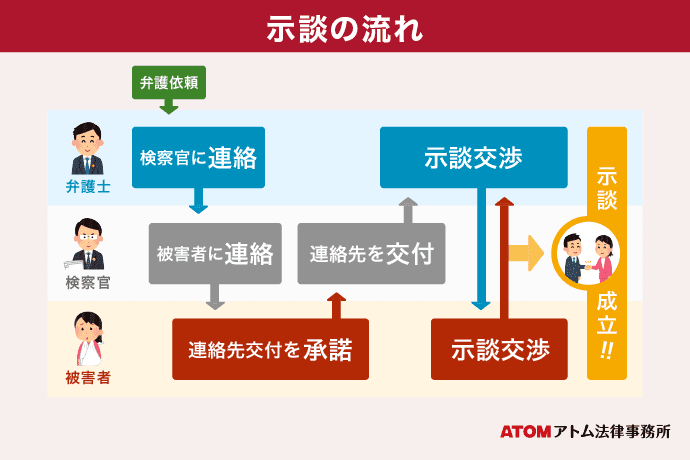

(2)弁護士による被害者との示談交渉

被害者がいる犯罪では、被害者と示談ができれば有利な事情として考慮してもらえます。

偽ブランド品を販売した場合、商標を無断使用されたブランドのほか、偽ブランド品の購入者も事件の被害者になり得ます。

商標法違反事件の被害者の例

- 商標を無断使用されたブランド(商標法違反の被害者)

- 偽ブランド品の購入者(詐欺の被害者)

被害者との示談は当事者間だけで行うと、証拠隠滅と捉えられるなど事態を悪化させる恐れがあるでしょう。弁護士に依頼して間に入ってもらい、示談交渉を一任するようにしてください。

商標法違反の示談は難しい?

商標法違反事件の示談の相手方が大手企業の場合、被害金額が大きくて弁償できない、企業の方針として示談をしてくれないといったケースも多いでしょう。

また、国や行政機関のロゴを悪用して公的機関の信用を損なったりした場合などは、示談してもらうのが非常に難しいです。

それでも弁護士であれば、贖罪寄付(しょくざいきふ)など示談以外の方法でアプローチすることも可能です。

贖罪寄付(しょくざいきふ)とは?

罪をつぐなうために、寄付をすること。

関連記事

(3)商標法違反での逮捕・勾留を回避する

商標法違反の容疑で逮捕されても、弁護士に依頼すれば早期釈放を目指すことができます。

具体的には、家宅捜索や任意同行を受けた段階で、できるだけ早く弁護士を介して被害者と早急に示談を締結することが重要です。その上で、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に伝えると、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。

また、逮捕されても勾留を防ぐために、「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか」(刑事訴訟法60条1項)という勾留の要件が欠くことを検察官や裁判官に主張し、勾留されず釈放される可能性が高まり、会社などへの影響を最小限に抑えることができます。

(4)不起訴を目指す

商標法違反のように被害者がいる犯罪で不起訴処分を目指すには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが重要です。示談とは当事者の合意をいいますが、被害者と示談して事件を許すという意向を示した宥恕付きの示談を締結できれば、重い罪を科す必要が薄いと判断されやすくなるからです。

示談交渉の成果を最終処分に反映してもらうには、検察官が起訴か不起訴かを決めるまでに示談しなければいけません。特に身柄事件の場合は勾留満期までに示談する必要があります。そのため、刑事事件や示談対応の経験のある弁護士に、少しでも早く相談することをお勧めします。

(5)商標法違反での罰金刑・執行猶予を目指す

商標法違反の場合、侵害した権利の程度や得た利益の額などから悪質と判断されると、初犯でも実刑になる可能性は否定できません。実刑を避け、罰金刑か執行猶予判決を目指すには、弁護士を通じて被害者に弁償し示談してもらうこと、反省の情を見える化して再犯しないことを伝える弁護活動が不可欠です。

商標法違反の罰金刑は1000万円以下と高額なので、実刑の方がいいと思う方もいるかもしれません。しかし、実際の罰金刑は数十万円のケースが多いといわれています。100万円以下の罰金刑の場合、略式裁判という簡易な手続きで終了するので、公の裁判に長期間も出廷する負担を避けることができます。

商標法違反の弁護士相談に関するよくある質問

Q.商標法違反で逮捕された場合の勾留期間は?

逮捕は最大3日間の身体拘束になります。勾留は最大20日間の身体拘束となります。

Q.商標法違反の示談金はいくら?

示談金の目安は、被害者がこうむった被害の金額になります。商標法違反の示談金とは、示談の相手方にお渡しするお金のことです。

偽ブランド品の販売をして利益を上げていたのであれば、その金額が目安になります。

また、本物だと嘘をついてブランド品を販売した場合、その購入者に対して、詐欺をしたことになります。

詐欺の示談金も、被害金額が目安になります。

Q.前科がつくと具体的にどんな影響がある?

商標法違反で前科がついた場合、就職、海外渡航などで不利になります。

具体的には、「特定の受験資格がなくなる」「履歴書の賞罰欄に記載が必要」「ビザやパスポートの発給が制限される」

罰金刑や懲役刑が科された場合、前科がつきます。執行猶予付き判決でも前科になります。

前科を回避するには、刑事事件化する前に解決したり、不起訴を獲得したりする必要があります。

前科による不利益、前科を回避する方法などは『前科について解説│前歴との違いや前科の影響とは』の記事で詳しく解説しています。

商標法違反の容疑がかかったら弁護士に相談を

偽物のブランド品を販売するなどする商標法違反で警察から呼び出しを受けている、家族が逮捕されて連れていかれてしまったような場合は、いますぐ弁護士に相談しましょう。商標法違反の罪は、初犯でも起訴されると厳しい刑罰となる可能性があります。

弁護士に相談して、今後の対応を検討しましょう。

弁護士がついていれば、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉をすみやかに行い、不起訴を目指します。たとえ不起訴がむずかしくても、社会復帰しやすい罰金刑や執行猶予付き判決となるよう最後まで力を尽くします。

弁護士に依頼するとなると、弁護士費用がどのくらいかかるのか気になるかもしれません。弁護士費用の目安と、弁護士費用を払ってでも弁護士を依頼すべき理由を詳しく知りたい方は『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』をご覧ください。

アトム法律事務所では、警察が介入した事件に関しては弁護士による無料相談を実施しています。無料相談では、今後どのような流れで捜査が進むことになるのか、不起訴の見込みはあるのか、弁護士費用がどのくらいになるのかといった内容をじっくり聞くことができるでしょう。

無料相談を希望される場合は、以下の窓口より予約をお取りください。予約の受付は、24時間365日いつでも対応中です。気軽にお問い合わせください。