2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

覚醒剤事件を起こしてしまった場合、いち早く弁護士に相談して、警察の取り調べ対応のポイントを確認してください。

覚醒剤取締法違反で家族や友人が逮捕されてしまい、何から対処すればいいのか分からない方も、まずは弁護士に連絡することをおすすめします。

弁護士との相談では、今後の警察対応や流れについてアドバイスを受けましょう。弁護士を留置施設に派遣する初回接見を依頼すれば、逮捕された本人に直接面会してもらうこともできます。

覚醒剤の所持・使用・輸出入などは、長期間にわたる身柄拘束を受ける可能性のある重大犯罪です。事件発生直後から弁護士に相談し、早期釈放や刑の減軽の可能性を高くしていきましょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

覚醒剤取締法に違反するとどうなる?

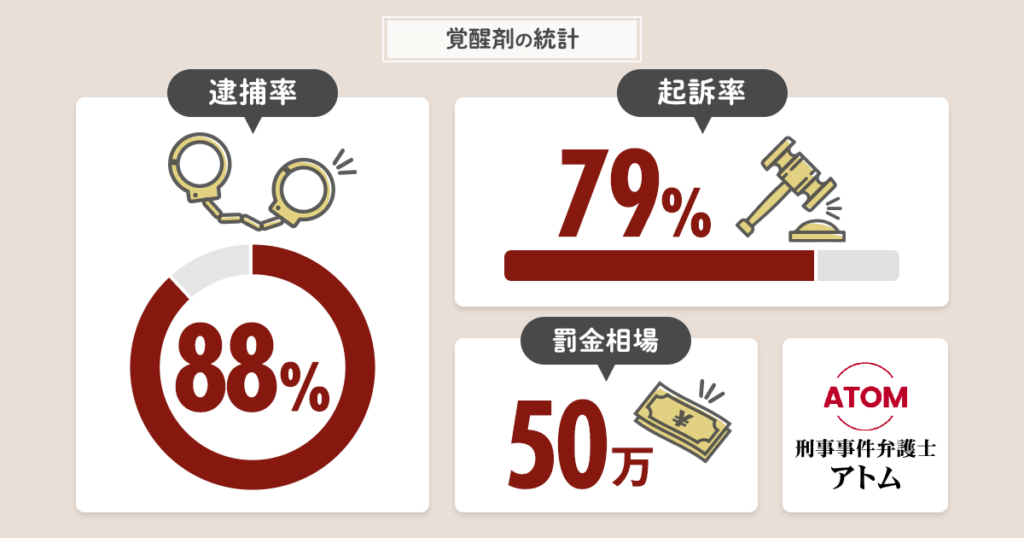

逮捕・勾留される可能性が高い

覚醒剤の所持・使用・輸出入などをしてしまい、覚醒剤取締法に違反すると、逮捕・勾留される可能性が高いです。

覚醒剤事件を起こした人が逮捕・勾留されやすいのは、帰宅後に覚醒剤を処分してしまったり、関係者と口裏合わせをしたりして、証拠隠滅をするリスクがあるためです。

なお、身柄を拘束された場合、接見禁止処分を下され、弁護士以外は本人に面会できなくなるのが通常です。

覚醒剤で逮捕された後の流れについては『覚醒剤で逮捕されたら実刑?逮捕のきっかけや刑罰について解説』で解説しています。覚醒剤の逮捕についてご不安な方はぜひご覧ください。

ほとんどのケースで起訴され、実刑になる場合もある

覚醒剤事件を起こすと、ほとんどのケースで起訴されます。

不起訴となるのは、覚醒剤と認識せずに他人から注射されていた場合や、合法薬物だと思って購入した薬が覚醒剤だった場合など、例外的なケースに限られます。

覚醒剤取締法違反で起訴されると、同種前科や余罪が多数ある場合には実刑判決を受ける可能性が高くなるでしょう。

たとえ覚醒剤事件の初犯だとしても、営利目的があったり、他の薬物犯罪でも起訴されたりしていると、実刑判決となることもありえます。

一方、覚醒剤の単純所持・使用の初犯のケースでは、深く反省していて更生意欲が強いなどの事情があれば、執行猶予つき判決となるのが一般的です。

覚醒剤取締法違反で起訴された場合に、なるべく刑事罰を軽くしたいのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談してみてください。

覚醒剤で有罪になった場合の量刑

覚醒剤取締法違反で起訴されて有罪判決を受けると、非営利目的であれば懲役刑が科せられます。営利目的であれば、懲役刑もしくは、懲役刑と罰金刑が併科される場合があります。

所持・使用・譲渡・譲受なのか、製造・輸出入なのかなど、態様によっても科せられる刑罰は異なります。

覚醒剤の態様と刑罰

| 営利目的 | 非営利目的 | |

|---|---|---|

| 所持・使用等 | 1年以上の懲役 | 10年以下の懲役 |

| 製造・輸出入 | 無期もしくは3年以上の懲役 | 1年以上の懲役 |

※営利目的の所持・使用等は、情状によって500万円以下の罰金併科。製造・輸出入は、情状によって1000万円以下の罰金併科。

関連記事

・覚醒剤取締法違反で有罪になったら懲役何年?初犯・再犯による刑罰の違いを解説

覚醒剤事件における弁護士の活動内容は?

取り調べで不利な供述をしないようアドバイス

弁護士は、覚醒剤で逮捕された本人に直接面会して、取り調べのアドバイスを送ることができます。

弁護士のアドバイスを受けずに、警察に言われるがまま取り調べに応じていると、覚醒剤の使用動機や使用期間など、本人の意図していない供述調書が作成されてしまうリスクがあるため注意が必要です。

しかし、警察の取り調べで完全黙秘すれば解決というわけでもありません。誠実に回答すべき質問と、黙秘した方がいい質問の区別をつけることが重要であり、その判断は弁護士でなければ難しいでしょう。

覚醒剤で逮捕された本人に適切なアドバイスを送りたいのであれば、刑事事件に注力する法律事務所に連絡して、初回接見を依頼してください。

勾留からの早期釈放のため検察・裁判官に働きかける

覚醒剤事件では、逮捕後に家に帰してしまうと証拠隠滅のリスクがあるため、勾留されるのが通常です。

逮捕・勾留された本人が「証拠を隠しません」「関係者と連絡をとりません」といくら伝えても、捜査機関から信頼されることはほとんどなく、長期間の身柄拘束となるケースが多いでしょう。

しかし、弁護士であれば覚醒剤事件を起こした本人の身辺状況や、身元引受人の情報などを整理して身柄拘束をする必要がないことを効果的にアピールできます。

勾留される前の段階であれば、勾留が不要である旨を検察官に訴え、勾留されてしまった場合には、裁判官に対して勾留を取り消すように訴えます。

起訴された後に勾留が継続している場合には、保釈請求を行い、なるべく早く身柄拘束から解放されるよう、働きかけることになります。

執行猶予の獲得・刑の減軽を目指した裁判弁護

覚醒剤取締法違反で起訴されると、同種前科が多数あるケースや、他の薬物犯罪でも起訴されているケースなどでは、実刑判決を受ける可能性が高くなります。

もちろん、初犯であっても、営利目的があったり製造・輸出入に関わったりしていると、重い処分になることもあるでしょう。

弁護士は、執行猶予を獲得したり、実刑の期間を短くしたりするため、覚醒剤事件を起こした本人の反省態度・更生意欲などを裁判官に主張します。

具体的には、薬物依存を解消するための専門治療を行っていることや、薬物使用を繰り返さないために生活環境を改める予定であることなどを訴えかけるケースが多いです。

薬物依存の更生計画を一緒に考える

被疑者が薬物依存に陥っていて社会生活に支障をきたしている場合、社会復帰を目指した更生プログラムに取り組む必要があります。

弁護士に依頼すれば、再犯可能性を軽減するためにも更生施設や医療機関の利用計画、薬物関係者との縁の切り方などを一緒に考えてくれます。

裁判が始まる前からしっかりとした薬物依存症の治療計画を作ることができていれば、その点が裁判で「再犯の可能性が低い」と評価され、刑罰の減軽に繋がる場合もあります。

覚醒剤事件のアトムの弁護実績

アトム法律事務所は多くの覚醒剤事件を取り扱ったことがあります。

長年の経験で覚醒剤事件のノウハウが培われているため、ご相談いただければ、取調べの対応方法・逮捕や勾留を回避する方法・不起訴を目指す方法などをアドバイスできる見込みがあります。

覚醒剤事件の被疑者・被告人となってお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。

以下に解決実績の一部をご紹介します。

覚醒剤取締法違反(不起訴処分)

自宅を家宅捜索された際、覚醒剤が発見されたが、依頼者はあくまで合法薬物(危険ドラッグ)を購入していたという認識で、覚醒剤とは思っていなかったケース。覚醒剤取締法違反の事案。

弁護活動の成果

検察官に対し違法薬物の認識がなかった点を、同棲相手の証言や通話履歴なども提示して主張・立証を尽くしたところ、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴

覚醒剤取締法違反(執行猶予付き判決)

ホテルにおいて、以前交際していた相手から同意の上覚醒剤を注射してもらった事案。依頼者は警察署に自ら出頭して尿を任意提出し、陽性反応が出たため逮捕された。覚醒剤取締法違反の事案。

弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

最終処分

懲役1年6か月執行猶予3年

覚醒剤取締法違反(執行猶予付き判決)

路上において警察官の職務質問を受けた際、車の中に隠していた覚醒剤が発見され、職務質問の数時間前に覚醒剤の使用をしていたことが明らかになったケース。覚醒剤取締法違反の事案。

弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得。

最終処分

懲役2年執行猶予4年

覚醒剤・薬物事犯のご相談はアトムの弁護士にお任せください!

- 保釈の実現・早期の身柄解放

- 不起訴によって前科を回避

- 執行猶予で実刑回避・刑の軽減

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの薬物事件を解決してきた経験と実績があります。

覚醒剤や薬物でご家族や知人が逮捕されお困りの方は以下の窓口からお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士がお力になります。

覚醒剤事件に関するよくある質問

覚醒剤事件で自首をすると逮捕・勾留されない?

「自首によって自ら犯罪事実を反省して申告しているので、逃亡や罪証隠滅の可能性は低い」と捜査機関から判断されれば、逮捕・勾留をされない可能性が高まります。

また、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められている通り、自首をすることによって刑が軽くなる場合もあります。

ただ、犯罪事実の申告をする際は以下4つの要件を満たしていなければ自首とみなされないためご注意ください。

自首の成立要件

- 自発的に犯罪事実を申告する

- 自身への処罰を求める

- 捜査機関に申告する

- 捜査機関に犯罪が発覚する前に申告する

関連記事

自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説

覚醒剤事件の弁護士費用は?

覚醒剤事件でかかる弁護士費用の相場は、一般的に100~200万円前後といわれています。

なるべく弁護士費用を抑えたいのであれば、複数の事務所に連絡をして、初回相談の際の見積もりを比較することをおすすめします。

しかし、刑事事件は初動が重要になるため、依頼する弁護士と事務所を探している間に事件が進行してしまうかもしれません。2,3件ほど相談を受けたらどこに依頼するか決めるべきでしょう。

覚醒剤事件の弁護士の選び方は?

覚醒剤事件を弁護士に相談する場合、注力している事件分野、覚醒剤をはじめとした薬物事件の解決実績などを重点的にチェックしましょう。

刑事事件に特化している法律事務所を検索し、ホームページ上に記載されている覚醒剤やその他薬物事件の解決実績を確認してみてください。

アトム法律事務所は創設以来、刑事事件に注力しており、覚醒剤事件や薬物事件の実績も豊富です。解決実績の詳細については、『刑事事件データベース』をご確認ください。

また、実際に依頼することを考えると、弁護士との相性も重要です。コミュニケーションの取りづらい弁護士や、連絡が遅い弁護士に依頼してしまうと、捜査機関や裁判所への対応も遅くなることがあります。

その結果、刑事処分が重くなり、私生活に大きな影響が出ることもあるので、注意して弁護士を選びましょう。