2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

麻薬の所持や使用、大麻の密売、合成麻薬の輸出入など、麻薬事件は逮捕される可能性が非常に高い犯罪です。

麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」といいます。)で規制されている違法薬物のことです。

覚醒剤は薬物犯罪のなかでもメジャーですが、麻向法ではなく、覚醒剤取締法で規制されます。

大麻については法改正があり、使用・所持・売買・輸出入などは「麻向法」の違反で、栽培は「大麻草の栽培を規制する法律」の違反で逮捕・勾留される可能性があります。

本記事では、麻向法の逮捕・勾留の流れ、逮捕後に刑罰の軽減のためにできることなどを麻薬事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士が解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

麻薬とは?逮捕される行為は?

麻薬とは?大麻や覚醒剤との違い

麻薬は、麻向法の「別表第一」で指定された物と「大麻」をいいます。

麻向法の別表第一には、1号から78号まで様々な麻薬が指定されており、具体的にはアヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)などの薬物が含まれます。

大麻とは「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」を指します(麻向法2条1項1号の2、大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項)。

日本の法律上の麻薬のうち、そのほとんどが幻覚剤としての性質を有するものです。

麻薬と大麻の違い

2024年12月11日までは、大麻の所持、売買、輸出入、栽培は大麻取締法違反で規制されていました。

しかし、法改正により、2024年12月12日以後、大麻の所持、売買、輸出入は麻向法で規制されます。

大麻の不正な個人使用も、2024年12月12日以後、麻向法違反の罪となり、逮捕勾留される可能性があります。

ただし、大麻の「栽培」については、麻向法ではなく、大麻草の栽培を規制する法律(旧大麻取締法)で規制されます。

| 改正前 ~2024.12.11 | 改正後 2024.12.12~ | |

|---|---|---|

| 所持、密売、密輸入 | 大麻取締法 | 麻向法 |

| 使用 | なし* | 麻向法 |

| 栽培 | 大麻取締法 | 大麻草の栽培を規制する法律 |

大麻の嗜好品としての使用を禁止する法律はなかったが、医薬品としての使用を禁止する法律はあった。改正後は、一定条件のもと、医療目的での大麻の使用が解禁される一方、不正な大麻使用は麻向法違反の罪となり、逮捕勾留の可能性もある。

大麻事件に特有の流れについては『大麻で逮捕されたら|逮捕の条件とその後の流れ』の記事も参考になります。

麻薬と覚醒剤の違い

覚醒剤は、麻黄(まおう)から抽出されたエフェドリン等を原料として、科学的合成して造られるもので、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類等を指します。

日本で一般的に麻薬としてのイメージの強い覚醒剤は、覚醒剤取締法で規制されます。

覚醒剤事件の流れについては『覚醒剤取締法違反で有罪になったら懲役何年?逮捕のきっかけは?』をご参考になさってください。

麻向法違反になる行為

麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)で禁止されている主な行為は、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ等)の製剤・小分け・譲渡・譲受・交付又は所持、施用、利益を得る目的のヘロインの所持等、ヘロイン以外の麻薬についての製剤・小分け・譲渡・譲受・交付又は所持、施用、利益を得る目的でヘロイン以外の麻薬の所持等となります。

ヘロインは特に危険な薬物なので、ヘロイン系の薬物とそれ以外の薬物を分けた上で、そのそれぞれで製剤・小分け・譲渡・交付と単純な所持、施用(使用)、そして利益を得る目的の所持等を禁止しております。利益を得る目的の所持等はより悪質であるとして、単純な所持等とは別に規定しているものになります。

大麻については、ヘロイン以外の麻薬として、麻向法の規制を受けます。

麻薬は逮捕勾留される?初犯はどうなる?

麻薬の所持・使用は初犯でも逮捕?

麻薬の所持・使用は初犯でも逮捕される可能性が極めて高いです。

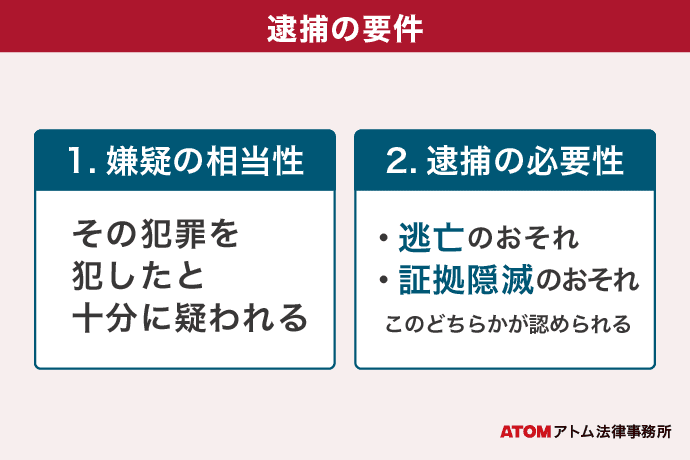

逮捕されるのは、(1)嫌疑の相当性(証拠上、犯罪が疑われること)および(2)逮捕の必要性が認められる場合です。

逮捕の必要性とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることを指します。

麻薬の所持や使用等が証拠上、疑われたとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕されません。

しかし、手元にある薬物を捨てることや、売人や共犯者との口裏合わせが簡単にできるので、証拠隠滅のおそれが認められやすいです。

これは初犯でも変わらないので、初犯の麻薬事件でも逮捕の可能性は高いです。

麻薬事件の逮捕・勾留の割合は?

麻薬事件では、発覚した場合には逮捕・勾留される確率が非常に高くなりますが、実際のところはどのくらいの割合なのでしょうか。

検察統計によれば、2023年度、麻向法違反の麻薬事件で逮捕された割合は約60.5%、勾留請求が認められた割合は約99.4%でした。

2023年度 逮捕の割合

| 総数 | 逮捕されないもの | 逮捕の割合* | |

|---|---|---|---|

| 麻向法 | 1,907人 | 754人 | 60.5% |

| 大麻取締法 | 9,484人 | 4,389人 | 53.7% |

2023年度 勾留の割合

| 許可 | 却下 | 勾留の割合 | |

|---|---|---|---|

| 麻向法 | 1,138人 | 7人 | 99.4% |

| 大麻取締法 | 4,843人 | 93人 | 98.1% |

検察統計「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」(調査年月2023年)を参照し、編集しました。

*¹ 逮捕の割合は、(総数−逮捕されないもの)÷総数で計算したものです。

*² 勾留の割合は、許可÷(許可+却下)で計算したものです。

麻薬事件は一般的にみて、非常に逮捕・勾留される可能性が高い事件といえます。

過去に、アトム法律事務所にご依頼いただいた大麻事件についてみると、逮捕された割合は約90%前後、そのうち勾留された割合は約95%前後で、弁護活動の結果として全体の約30%前後が不起訴、起訴されたうちの約10%前後が罰金、懲役刑で執行猶予がついた割合は約90%前後ありました(アトム「大麻事件の統計をみる」より)。

逮捕事件では、逮捕されたご本人ではなく、ご家族の方からのご相談も承っています。

ご家族の緊急事態には、ぜひ刑事事件に強いアトム法律事務所までご相談ください。

初犯で起訴される可能性は?

検察統計によると、2023年度、麻向法違反で起訴された1,070人中、776人が初犯者(約72.5%)という結果でした(検察統計「罪名別 起訴した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」(調査年月:2023年)より)。

一方、麻薬事件で起訴猶予(起訴しようと思えばできたが、検察官が諸事情を考慮して不起訴にしたもの)になった初犯者の割合は、182人中145人で約79.7%でした((検察統計「罪名別 起訴猶予処分に付した事件の被疑者の初犯者、前科者別及び前科の種類別人員」(調査年月:2023年)より)。

麻薬事件の逮捕は家族や会社にバレる?

会社員の方の場合、仕事への影響について不安に思うかもしれません。麻薬で逮捕された場合には、勾留期間が長引く可能性が高く、会社にバレる可能性があります。また家族にもバレる可能性は十分にあると考えられます。

警察から家族や会社に直接伝えられるというよりは、勾留が長引き判明したり、警察が住居や会社に捜索に入ったりすることで伝わる可能性が高いでしょう。

麻薬事件では、逮捕・勾留の可能性が非常に高く、10日間以上という長期間警察に身柄拘束されることになります。そのため、家族や会社が警察に捜索願を出したところ逮捕されていたということからバレる可能性があります。また、麻薬存在の可能性から住居や会社の捜索が行われ発覚することもあります。

麻薬で逮捕されるパターン【4選】

(1)麻薬所持の現場で現行犯逮捕

麻薬を所持している際に現行犯逮捕となる場合があります。たとえば、職務質問などで警察の捜査を受けた場合に麻薬を所持していたり、別の内容で家宅捜索を受けている際に麻薬が自宅から発見された場合など、麻薬を実際に所持している場合には現行犯逮捕される可能性が高まるでしょう。

逮捕が実施されるのは、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれが高く、逮捕の必要性がある場合です。

麻薬はトイレに流すなど証拠隠滅が容易です。そのため、麻薬を所持していた場合、麻薬事件の証拠は容易のため、見つけた際にはすぐに逮捕され、証拠物を押収されるなどします。また、麻薬所持の場合基本的に懲役刑という重い刑罰を受けるため、逃亡のおそれも高いと考えられています。そのため、麻薬事件の容疑をかけられた場合は通常、現行犯逮捕に至ることになるでしょう。

(2)麻薬使用後に検査がなされ逮捕

麻薬を使用した後に職務質問を受けたり家宅捜索がなされ、尿検査などが行われ、使用が確認され次第逮捕というパターンがあります。麻薬使用によってかつて捜査や刑罰を受けたことがある場合には、職務質問などでよりそのような検査を求められることが多く、その結果逮捕となるケースもあります。

麻薬を使用してから少し経った後でも体内に残っていれば、検査の結果陽性となって逮捕となります。検査の結果体内から麻薬が検出されれば、麻薬自体の所持がその際になくても少なくとも麻薬の使用が想定されるため、その後の証拠隠滅や逃亡を防ぐために逮捕されることになります。

(3)麻薬密売人が捕まり逮捕

麻薬を手に入れるためには、通常麻薬密売人から購入することが一般的です。その麻薬密売人が逮捕され、捜査の過程で密売人から麻薬を購入した人が判明し、密売人の裏取りと麻薬使用の可能性からその購入した人を捜査し、麻薬の所持や使用が確認され、逮捕となるパターンがあります。

麻薬密売人の情報から捜査が行われ、逮捕に至る場合には、密売人が事情聴取の中で麻薬を購入した人物を話すというケースがありえますが、たとえば密売人が薬物売買のために使用していた携帯電話を捜索したところ、その電話で連絡を取っていた人に目を付けて捜査をする場合もあります。

(4)税関で麻薬が見つかり逮捕

入国する際に麻薬を輸入しようとした場合、税関で発覚しそのまま現行犯逮捕となるパターンがあります。麻薬の輸入も麻薬及び向精神薬取締法違反に該当し、麻薬は外国から輸入され入手されることが多く、税関では麻薬の取り締まりを行っており、発覚すればそのまま逮捕となります。

麻薬は密輸入されることで仕入れられ、その後麻薬密売人に渡り、麻薬使用者の手元に渡ることになります。そのような組織的な仕組みを解明することで薬物事件の根絶を目指す警察としては、組織に繋がる証拠の隠滅等を防ぐために税関にて麻薬を発見した場合には身柄を確保することになります。

麻薬で逮捕された後の流れ

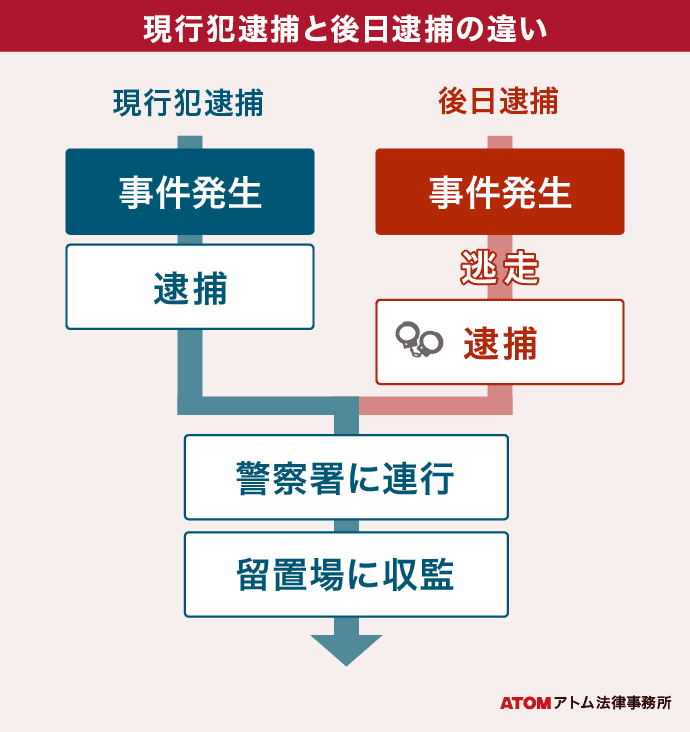

(1)麻薬による現行犯逮捕・後日逮捕

麻薬事件が発覚した場合には、まずは被疑者として捜査され、逮捕の可能性も非常に高くなります。

たとえば、職務質問の際に麻薬の所持や簡易検査での使用が発覚し現行犯逮捕されることがあります。

また、麻薬事件の疑いが掛けられ、疑われた人の住居を家宅捜索し、そして後日逮捕(通常逮捕)となる場合があります。

(2)警察署への連行・取り調べ

逮捕された後、警察署に連行されて、警察官からの取り調べを受けることになります。警察署では逮捕となった麻薬事件自体に関する事情聴取や、いままでの薬物遍歴などの事情聴取、麻薬の使用方法や麻薬の入手ルートや密売人等に関する事情聴取等が通常複数回行われることになります。

麻薬事件では、その常習性や罪の大きさを把握するために麻薬の使用歴や使用方法、使用した量などを聞くことが通常となります。また、麻薬の根絶を目指す捜査機関は、麻薬の入手経路や麻薬組織の人間など、麻薬の組織自体の解明のためにそれに繋がるような内容についての取り調べも行います。

警察の取り調べにどうやって対応すべきかについては『警察の取り調べはひどい?自白強要されるって本当?拒否・録音はできるのか』の記事をご覧ください。

(3)留置場での勾留

麻薬事件の場合、その証拠隠滅防止の必要性や逃亡防止の必要性の高さから、通常は逮捕の後に勾留がなされる可能性が非常に高いものです。勾留は逮捕から最大23日間続く可能性があります。

なお、麻薬事件では単なる勾留に加え、さらに外部との接触を避けて証拠隠滅を防止するため、弁護士以外の人との面会を制限する接見禁止が付けられることも比較的多いものになります。

麻薬事件の場合、麻薬密売組織が存在するなど組織的な側面があり、そのため外部との接触を許した場合に組織に証拠隠滅を図られる危険性があると考えられるため、単なる勾留よりももう一段階証拠隠滅のおそれが高い場合に付けられる接見禁止のついた勾留がなされることになります。

(4)麻薬事件での起訴・不起訴の決定

麻薬事件の勾留が終わる際に、検察官が起訴あるいは不起訴処分を決定することになります。麻薬事件は、原則的として事実自体が認められれば起訴されることが多い犯罪です。現行犯逮捕の場合などは、基本的に起訴となるでしょう。麻薬事件で不起訴になる場合は、所持が認定できないなど、事実自体が証拠不十分になった場合がほとんどでしょう。

証拠不十分の不起訴も目指す場合、たとえば体内から麻薬が検出されたけれども「麻薬ではないと思っていた。麻薬の認識がなかった」、「記憶がない」などの故意を争う事案もたしかにあります。しかし体内に通常存在しえない麻薬が体内にあるという時点で、「故意があるのでは」という検察官の疑いは払拭しづらく、そのような場合には起訴を免れにくいこともあるでしょう。

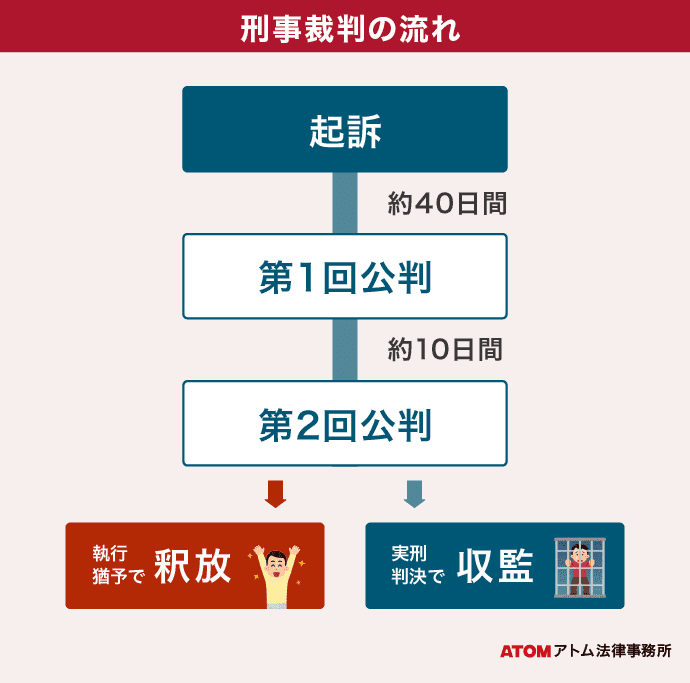

(5)麻薬事件での裁判

麻薬事件では、起訴された後にはそのまま裁判となり、判決を受けることになります。麻薬事件での裁判の判決では、通常は懲役刑を受けることになりますが、執行猶予が付くかどうかは今までの薬物の使用歴や処分歴、問題となった麻薬の量などから裁判官により判断されることになります。

麻薬事件の裁判の場合、麻薬の所持や使用といった事実自体は争うことが難しい場合も多いため争うのは主に量刑という場合が多いものになります。たとえば、麻薬の使用や所持の再犯防止の可能性を示して執行猶予を目指したり、懲役刑の刑期を短くしたりということが多いものになります。

【コラム】保釈

起訴後勾留(起訴後、拘置所に収容されるという手続き)が行われている被告人について、保釈金を納めることで身体拘束から解放されるという手続きのことを「保釈」と呼びます。

保釈金など一定の保釈の条件がそろえば、身体拘束から解放される可能性があります。そのため弁護士は、起訴後勾留されている被告人については、保釈のための弁護活動もおこないます。

麻薬で逮捕されたときの刑罰は?

麻薬で逮捕・起訴されたときの刑罰

麻薬事件で逮捕・起訴されて有罪が確定されたら、刑罰が科されることになります。内容としては、ヘロイン系の薬物に関する罪が同じ行為のヘロイン以外の薬物よりも重く、また利益を得る目的での所持等は単純所持等よりも悪質としてより重く、そして場合により犯罪利益をはく奪する罰金刑が定められています。

ヘロインは麻薬作用が高いために医学的な使用も一切禁止されており、中枢神経を抑制し脳に大きな影響を与え、また高い陶酔感や多幸感から依存性も非常に高い一方、激痛や嘔吐などの激しい禁断症状があります。そのような危険性の高さ故にヘロイン系の薬物の刑罰はヘロイン以外のものよりも重くなります。

麻薬で有罪になると懲役何年?執行猶予はつく?

麻薬事件での刑罰の内容は、ヘロイン系のものかそうでないかによって懲役刑の長さなどが異なるものになります。もっとも、常習犯の場合には実刑の可能性が高いものになりますが、初犯の場合で数量もそこまで多くないという場合には、1年6月ほどの懲役に3年ほどの執行猶予が付く場合はあるでしょう。

具体的な内容は、ヘロイン系の薬物の罪が10年以下の懲役、なかでも利益目的所持等が1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500円以下の罰金、それ以外の薬物の罪が7年以下の有期懲役、利益目的所持等が1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります

麻薬・薬物の刑罰一覧表

以下の6つの表は薬物事犯の態様と刑罰をまとめたものです。ほとんどで懲役刑が規定されており、場合によっては罰金刑との併科もありえることから、いかに薬物事犯が重く見られているかがわかります。

ヘロイン系薬物の態様と刑罰

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の懲役 |

| 営利目的での輸入・輸出・製造 | 無期または3年以上の懲役 ※情状により1000万円以下の罰金が追加される |

| 製剤・小分け・譲渡・譲受・譲受・交付・所持・使用・廃棄 | 10年以下の懲役 |

| 営利目的での製剤・小分け・譲渡・譲受・譲受・交付・所持・使用・廃棄 | 1年以上の懲役 ※情状により500万円以下の罰金が追加される |

ヘロイン以外の麻薬の態様と刑罰

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 輸入・輸出・製造・麻薬原料植物や大麻草の栽培 | 1年以上10年以下の懲役 |

| 営利目的での輸入・輸出・製造・麻薬原料植物や大麻草の栽培 | 1年以上の懲役 ※情状により500万円以下の罰金が追加される |

| 製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・使用・廃棄 | 7年以下の懲役 |

| 営利目的での製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・使用・廃棄 | 1年以上10年以下の懲役 ※情状により300万円以下の罰金が追加される |

向精神薬の態様と刑罰

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 輸入・輸出・製造・製剤・小分け | 5年以下の懲役 |

| 営利目的での輸入・輸出・製造・製剤・小分け | 7年以下の懲役 ※情状により200万円以下の罰金が追加される |

| 譲渡・譲渡目的の所持 | 3年以下の懲役 |

| 営利目的での譲渡・譲渡目的の所持 | 5年以下の懲役 ※情状により100万円以下の罰金が追加される |

覚醒剤の態様と刑罰

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の懲役 |

| 営利目的での輸入・輸出・製造 | 無期または3年以上の懲役 ※情状により1000万円以下の罰金が追加される |

| 使用・所持・譲渡・譲受等の行為 | 10年以下の懲役 |

| 営利目的での使用・所持・譲渡・譲受等の行為 | 1年以上の懲役 ※情状により500万円以下の罰金が追加される |

危険ドラッグの態様と刑罰

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 製造・輸入・販売・購入・授与・所持・譲受・医療等の用途以外での使用 | ・3年以下の懲役 ・300万円以下の罰金 ・併科 |

| 業として、製造・輸入・販売・授与・所持 | ・5年以下の懲役 ・500万円以下の罰金 ・併科 |

参考:2024年12月11日以前の大麻の規制

2024年12月11日以前の法改正前の大麻の規制については、以下のとおりです。

| 態様 | 刑罰 |

|---|---|

| 輸入・輸出・栽培 | 7年以下の懲役 |

| 営利目的での輸入・輸出・栽培 | 10年以下の懲役 ※情状により300万円以下の罰金が追加される |

| 所持・譲渡・譲受等の行為 | 5年以下の懲役 |

| 営利目的での所持・譲渡・譲受等の行為 | 7年以下の懲役 ※情状により200万円以下の罰金が追加される |

| 使用* | なし |

* 嗜好品としての個人の不正な使用

麻薬で逮捕された後に出来ることは?

弁護士に相談して逮捕直後から接見を

ご家族などが麻薬事件で逮捕された後には、まず弁護士への相談を行い、直後に接見を行ってもらうことがよいでしょう。弁護士は今後の麻薬事件の展開などを熟知しており、逮捕された本人に事案を聴取した上で今後の取り調べ対応や最終的な処分の軽減のための的確な助言をおこなうことができます。

通常逮捕された直後は一般の面会が許されておらず、弁護士のみが接見することができます。逮捕直後はご家族も本人もそれぞれ事案の内容や今後の見通しなどが分かっていないことが通常であり、そのため弁護士が接見に向かい助言を行い、その内容をご家族に報告することが本人ご家族双方にとっての利益となります。

弁護士に接見をする具体的な流れやメリットなどについては『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』で詳細に解説しているため、気になる方はぜひご参考になさってください。

麻薬事件での捜査の違法性を確認する

麻薬事件で逮捕された後、尿検査などの捜査態様が違法性がないかどうかを確認する必要があります。麻薬事件では強制的な採尿がなされるケースもありますが、適切な令状が出されていない場合には違法として証拠が使用できない場合があります。したがって、捜査の違法性を確認する必要性があります。

もし違法な捜査手続で得られた証拠であれば、裁判で使用することができず、したがって、罪に問うこともできないということになります。また、麻薬など薬物事件ではそのような違法捜査の可能性が比較的問題になりやすいものになります。そのため、刑罰を避けるために違法な手続の有無は一度確認が必要でしょう。

反省を示し、麻薬の再犯防止策を講じる

麻薬事件では、裁判にて執行猶予を得たり刑罰を軽減するために、反省を示し、麻薬の再犯防止策を講じることが有益となります。裁判の量刑の判断において、反省しており再犯防止の可能性が高いとすれば、より重い刑罰を科す必要がないと判断され、量刑が軽くなるという可能性が高くなります。

被害者がいる事案では被害者との示談等のケアが裁判での量刑判断に大きな影響を与えることになります。しかし、麻薬事件はいわゆる被害者のいない犯罪であり、そのため量刑を争うためには再犯を起こさないということを示し重い刑罰は不要であるということを示すことがもっとも重要となります。

薬物依存の治療、社会復帰のケア

麻薬事件の場合、再犯防止が重要な問題となります。そのため、逮捕後社会に出たときに薬物依存の治療や社会復帰のケアに向けて事前に準備を進めることが、再犯防止の策という性質に加え、常習性の高い麻薬に今後も関わらないというそもそもの本人の利益のために必要になってくるものになります。

薬物依存の治療や薬物依存者の社会復帰に対するケアとして、具体的にはたとえば薬物依存に対する治療を行っている病院やクリニックでの治療を行ったり、薬物使用者に対する支援を行っているダルク等の施設を利用したりなどが考えられます。このような取り組みを示すことがひいては裁判での刑罰の軽減にも繋がります。

麻薬依存症は再犯の刑罰に問われるリスクだけではなく、健康な日常生活を害するリスクがあります。麻薬依存を抜け出す一歩を、刑事弁護人と一緒に踏み出してください。

NPO法人日本ダルク公式サイト

まとめ

麻薬の逮捕のお悩みを弁護士相談するメリット

麻薬事件は、逮捕・勾留される可能性が非常に高い刑事事件です。

しかし二度と麻薬に手を出さないための対策を早期に講じることができれば、その後の流れを変えられる可能性があります。

麻薬の入手先との関係性を絶つこと、麻薬依存から抜け出す治療を受けることなど、やるべきことは沢山あります。

刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士であれば、麻薬事件の解決のための道筋を示し、ご依頼者をしっかりサポートしていきます。

24時間つながる相談予約窓口は?

アトム法律事務所は、仙台、東京、埼玉、横浜、千葉、名古屋、大阪、神戸、福岡など全国にあります。

アトム法律事務所の相談予約窓口では、24時間365日相談予約受付中です。

麻薬事件のお悩みは様々です。

弁護士相談の内容(一例)

- 麻薬所持で逮捕されそう。自分は今後どうすればいい?

- 息子が麻薬使用で逮捕された。家族として最大限サポートするには?

- 麻薬の逮捕事件の解決実績豊富な弁護士事務所を見つけたい

この記事を読んで麻薬事件の早期解決を目指したいと思った方は、さっそく弁護士相談の予約をとって、お悩み解決を目指しましょう。