2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

この記事は、令和6年12月12日の法改正後の内容に基づいて解説しています。改正前の詳細は「大麻の犯罪」をご覧ください。

「建築士として仕事をしているが、大麻・薬物事件を起こし逮捕されてしまった。建築士免許を剝奪されることはあるのか」

こちらの記事では、現在建築士として働かれている方が大麻・薬物の罪を犯してしまった場合、建築士免許を剝奪される可能性について、また逮捕後の流れや、免許を失わないためにすべきことなどについても解説します。

建築士が大麻・薬物により免許を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

建築士が大麻で逮捕されたら免許を剥奪される?

建築士が大麻・薬物事件を起こして前科がついてしまった場合、建築士免許を剝奪されたり、新たに取得できなくなることがあります。

建築士は禁錮以上の前科がつくと免許剥奪などの処分を受ける

建築士に関する諸制度を定めた法律である建築士法は、7条2号にて、以下に該当する者には「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない」と定めています。

二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

建築士法7条

また同法第8条1号は、以下に該当する者には「免許を与えないことができる」と定めています。

一 禁錮以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。)

建築士法8条

建築士が大麻・薬物で逮捕された後の流れ

大麻・薬物で逮捕された後は、どのような流れで刑が確定するのでしょうか。

大麻は初犯であっても逮捕が行われます。通常の犯罪であれば微罪処分として釈放し事件を終了することも多いですが、大麻の場合は困難であるケースが多いです。

また大麻・薬物は証拠隠滅を疑われやすい罪であるため、逮捕後は原則として勾留が行われます。アトム弁護士事務所の統計でも、勾留率は大麻と覚せい剤どちらも95%前後です。勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最長で20日間の身柄拘束が続き、家族との面会も不可能となる接見禁止がつく場合も多いです。

勾留の後は検察官により起訴・不起訴の決定がなされ、裁判により罪が確定します。

大麻・薬物事件の逮捕の流れの詳細は、こちらの記事『大麻で逮捕されたら|逮捕の条件とその後の流れ』もご参照ください。

建築士が大麻・薬物で免許を失わないための正しい対処法

前科とは起訴され刑事裁判で有罪が確定することをいいます。日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上るため、前科がつくことを避けるためには刑事裁判が開かれなくなる不起訴処分を得ることが重要です。

通常の犯罪の場合、被害者と示談を締結することで不起訴処分を目指しますが、大麻・薬物事件はその性質上被害者は存在しません。そのため、不起訴を目指すためには職場・家族からの陳情を得る、薬物依存の治療、贖罪寄付などといった活動を行い、早期の釈放と前科の回避を目指すことになります。

このような活動を単独で行うのは困難であるため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

大麻・薬物の刑罰は?初犯より再犯の方が罪は重くなる?

大麻・薬物に関する罪で逮捕された場合、刑罰はどのようなものになるでしょうか。また再犯の場合、罪は重くなるのでしょうか。

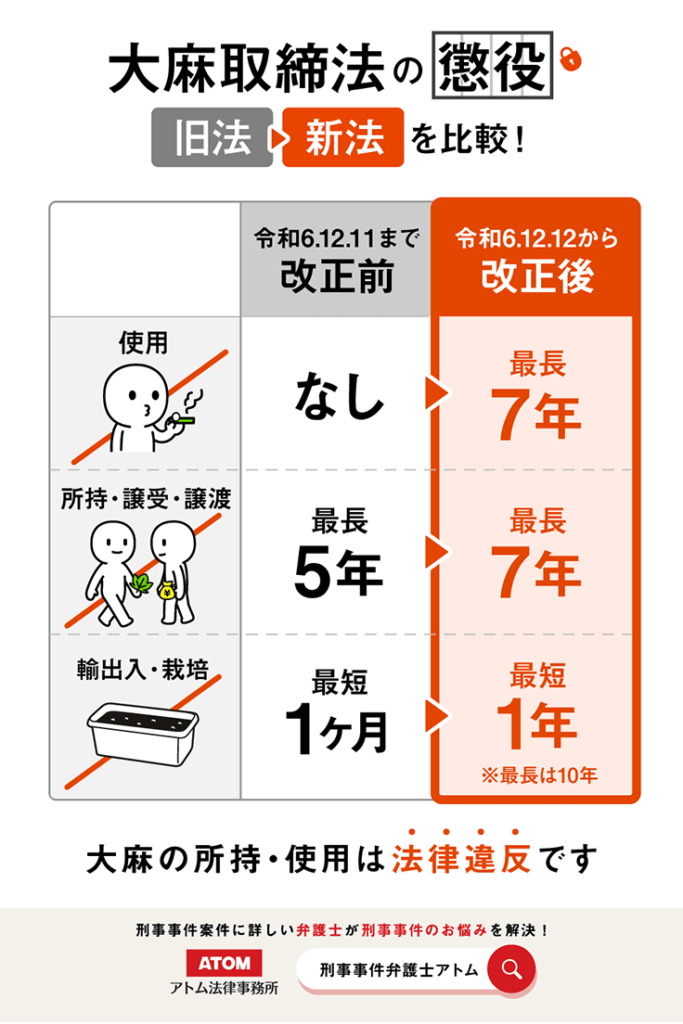

※こちらの表は、大麻の刑罰について、改正前後の刑罰を簡略化し、分かりやすく比較するものです。

営利目的の場合は、懲役刑の刑期が長くなります。罰金刑が併科されることもあります。

刑罰について詳しく知りたい方は、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

大麻の使用・所持・譲渡・譲受の刑罰

免許等なく個人で大麻を不正に使用・所持した場合や、譲渡・譲受した場合の刑罰は、7年以下の懲役刑です(麻向法66条の2第1項、同66条1項)。

また、営利目的で大麻の所持、譲受・譲渡を行った場合の刑罰は、1年以上10年以下の懲役刑です。情状によっては300万円以下の罰金も併科される(懲役刑と罰金刑が両方とも科される)場合があります(同66条の2第2項、同66条2項)。

所持は、自分の支配下に大麻がある状態のことをいい、カバンや衣服のポケットなどに携帯する場合に加え、車や家で保管する場合も含みます。所持量が微量(0.5グラム以下)の場合は、大麻草なら不起訴になる場合もありますが、濃度が高い樹脂だと通常起訴されます。

譲渡・譲受は、有償無償を問わず違法行為です。友人・知人などに大麻を無償で渡した場合でも、犯罪となります。

大麻の栽培・輸出・輸入の刑罰

免許等なく個人使用目的で大麻を栽培や輸出入した場合の刑罰は、1年以上10年以下の懲役刑です(大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項、麻向法65条1項)。栽培や輸出入は社会に与える害悪が大きいことから、所持等に比べて重い刑罰になります。

また、営利目的で栽培や輸出入をした場合の刑罰は、1年以上20年以下の懲役刑です。情状により500万円以下の罰金も併科される場合があります(大麻草の栽培の規制に関する法律24条2項、麻向法65条2項)。

栽培は、種まきから収穫までの行為をいい、種を撒けば既遂です。大麻種子は規制対象外ですが、輸入した種子と栽培道具などを持っていると、大麻栽培の予備罪で逮捕される可能性があります。予備罪でも、刑期は5年以下の懲役なので重たい刑罰といえます(大麻草の栽培の規制に関する法律24条の3)。

輸出入では、税関で大麻が発見されたり、追跡された大麻が配送され受領した時点で逮捕されるケースが多いです。

関連記事

・大麻を栽培したら逮捕される?不安なことは弁護士に相談しよう

大麻の初犯と再犯の刑罰の相場

大麻の刑罰は、基本的に懲役刑です。罰金刑はありません。

ただし、懲役刑の判決を受けても、初犯であり悪質性も低いとみなされた場合は執行猶予がつくことも多いです。しかし、逆に再犯となった場合は実刑となる可能性が高くなり、特に執行猶予判決を受けてから5年以内の再犯の場合はほぼ確実に実刑となります。

関連記事

・大麻は初犯でも逮捕や実刑になる?刑罰の相場や逮捕後の流れを解説

・大麻で再犯…実刑になる?二回目でも執行猶予になるためのポイント

大麻以外の薬物の刑罰

大麻以外の薬物のうち、ここでは代表的なものである覚醒剤の刑罰をみてみましょう。「令和元年における組織犯罪の情勢」によると、令和元年の薬物事犯検挙人員13,364人のうち、覚醒剤による事犯は8,584人であり、全体の64.2%を占めています。

覚醒剤の刑罰は大麻よりも重く、所持・譲渡・譲受・使用でも10年以下の懲役、営利目的の輸出入・製造が認められた場合は最高で無期懲役となります。

その他の薬物の刑罰に関しては、こちらの記事『薬物事件で弁護士に相談するメリット|覚醒剤・大麻などで逮捕されたら』もご参照ください。

大麻・薬物で有罪になると前科がつき建築士免許を失ってしまうことも

建築士法7条2号は、建築士が禁錮以上の刑に処せられてから5年以内の場合、「建築士の免許を与えない」としています。また同法8条1号の規定により、刑の執行から5年を経過しても免許を与えられないことがあります。

大麻・薬物に関する刑罰はその多くが懲役刑以上となっているため、建築士が大麻・薬物に関する罪を犯した場合、免許を失うことがあります。

建築士が大麻・薬物で免許を失わないために弁護士へ早期相談

建築士が大麻・薬物に関する罪を犯したことにより前科がついた場合、資格の取り消しなどが行われる可能性があることがわかりました。

前科により資格を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要となります。

逮捕を避ける・早期釈放されるためのアドバイスを弁護士から受ける

先に見たように、大麻・薬物は微罪として終えることは困難であり、勾留率も高い犯罪です。そのため、まずは勾留を避け、早期に釈放されることを目指すことになります。

早期釈放のためには、家族の協力なども得ながら、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士に伝えることが重要です。

また、同居人や恋人などが大麻・薬物で逮捕され、自分にも嫌疑がかかっているという場合があります。そのような時は逃亡や証拠隠滅の恐れがないことや所持の事実がないことを弁護士を通じて主張し、逮捕の回避を目指します。

大麻所持などの事実関係を争い不起訴を目指す

法務省が作成している令和元年度版「犯罪白書」によると、大麻・薬物取締法違反での起訴率は年による変動が大きいものの、平成30年度においては50.8%となっています。同年の刑法犯全体の起訴率は37.1%(同白書)であるため、大麻・薬物取締法違反での起訴率はやや高いことがうかがえます。

大麻・薬物事件で不起訴処分となるのは、どのような場合が多いのでしょうか。具体的には、所持量が微量、違法性の認識が薄い、初犯である、治療を行っている、などのケースのほか、嫌疑不十分による場合もあります。

大麻・薬物事件において不起訴を目指すためには、犯行が悪質でないことや十分に反省して再犯の恐れがないことなどをしっかりと検察官に示すことが必要となります。

起訴された場合、保釈による釈放を目指して活動を行います。弁護人により保釈請求を行い、逃亡や証拠隠滅の恐れのないことが認められると、保釈決定が下り、保釈金を納付することで釈放されます。

保釈金については、こちらの記事『大麻事件の保釈金の相場はいくら?初犯でも再犯でも釈放される?』もご参照ください。

裁判では執行猶予つき判決を得て実刑を回避することを目指します。初犯で個人使用目的であれば執行猶予がつくことが多いですが、営利目的や常習性が認められた場合は実刑になるケースが多くなります。

大麻・薬物依存を治療して再犯を防ぐ

大麻・薬物は再犯率の高い犯罪です。厚生労働省のホームページ「大麻・薬物をめぐる現状」によると、平成28年度における検挙者に占める再犯者の割合は22.4%となっています。これは10年前の平成18年度に比べて2倍近い数字です。

そのため、罪を少しでも軽くするためには再犯防止のための取り組みをしっかりと行い、それを検察官や裁判官に示すことが必要となります。

具体的には、医療機関で治療を受け、「薬物のダルク」などの回復支援施設に入所して依存から回復するなどの取り組みを行います。弁護士や家族などと協力し、診断書やサポート体制などを証拠として提出することで、再犯防止の取り組みを明示するのです。

不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得で早期の社会復帰を目指す

建築士が大麻・薬物事件で免許を失うのを防ぎ、一日も早い社会復帰を果たすためには、早期に弁護士に相談し、不起訴処分や執行猶予判決を得て、再犯防止の取り組みをしていくことが大切です。

アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。24時間365日、土日夜間も電話窓口でご予約を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。