2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮の時効は、多くの場合3年です。ただし、撮影した映像を不特定多数に送信した場合は5年、軽犯罪法違反の場合は1年となります。

盗撮をした時には逮捕されなかったとしても、時効成立前であれば、設置した盗撮用の小型カメラ、防犯カメラ映像などが証拠となり後日逮捕される可能性があります。盗撮事件で有罪になると、懲役や罰金などの刑罰が科されます。

盗撮事件の早期解決を目指すなら、被害者の方との示談も積極的に検討すべきです。

この記事では、盗撮の時効、示談の重要性、刑事と民事の時効の違いなどを詳しく解説します。盗撮事件で逮捕の不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

盗撮の公訴時効とは?

盗撮の公訴時効とは?

公訴時効は、犯罪終了後から一定期間が経過した場合、刑事訴追されなくなる制度です。

公訴時効は、犯罪の内容・刑罰の重さに応じて、刑事訴訟法で規定されています。

盗撮の公訴時効が何年になるのかは、成立する犯罪によりますが、多くは3年です。

| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |

|---|---|---|

| 撮影罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金※1 | 3年 |

| 映像送信罪 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金※1 | 5年 |

| 迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金※2 | 3年 |

| 住居侵入罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 | 3年 |

| 児童ポルノ禁止法違反(製造) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年 |

| 軽犯罪法違反 | 拘留または科料 | 1年 |

※1 2023年7月13日以降の盗撮事件に適用。

※2 東京都の例。法定刑は都道府県により多少の差異があるものの、公訴時効は共通して3年。

盗撮の公訴時効が完成したらどうなる?

時効が満期をむかえることを「時効完成」「時効成立」などと言いますが、公訴時効の完成には以下のような効果があります。

そのため、公訴時効が完成した盗撮事件では、刑罰や前科の可能性がなくなります。

時効完成の効果

- 起訴されなくなる

- 万一、起訴されても免訴判決になる

- 捜査されなくなる

起訴されなくなる

公訴時効が完成した盗撮事件は、起訴されなくなります。

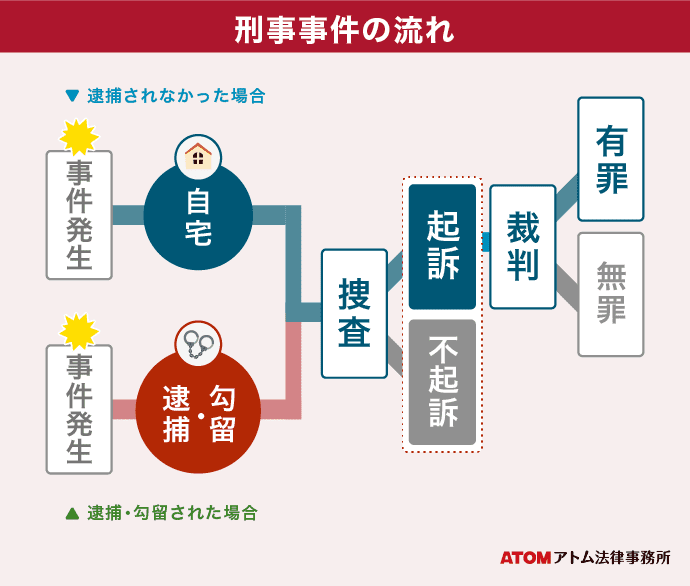

刑事事件は「警察の捜査→検察の起訴(刑事裁判の提起)→裁判→判決(有罪・無罪)」という流れで進みます。

公訴時効が完成すると、起訴がゆるされず、基本的に不起訴です。その結果、裁判にならず、有罪で刑罰を受けたり、前科がついたりすることもなくなります。

万一、起訴されても免訴判決になる

仮に、何かの間違いで起訴されてしまった場合でも、公訴時効が完成した事件では、裁判所は免訴判決をだします(刑事訴訟法337条4号)。

免訴判決とは、有罪か無罪か判断せず刑事裁判手続を打ち切る判決のことです。

免訴判決が出されれば、刑罰を受ける可能性はなくなります。

捜査されなくなる

このように、公訴時効が完成した盗撮事件では、免訴になり刑罰を受けることがなくなるため、起訴の前段階である捜査も打ち切られます。

基本的に逮捕の可能性もなくなります。万一、公訴時効の完成後に逮捕されても、盗撮事件の時効完成を理由に釈放を求められます。

盗撮の公訴時効の起算点は?

数え始める時点のことを「起算点」といいます。公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」になります(刑事訴訟法253条1項)。

たとえば、2024年10月1日に撮影罪を犯した場合、その日が起算点となり、2027年10月1日になった時点で3年の公訴時効が完成します。

盗撮の公訴時効の完成が遅れることは?

公訴時効の進行が停止すると、公訴時効の完成が遅れます。

公訴時効の進行が停止するのは、犯人が国外にいる場合、犯人が逃げ隠れしているために有効に起訴状の謄本の送達・略式命令の告知ができない場合などです(刑事訴訟法255条)。

盗撮事件を起こした後、海外渡航した場合、海外滞在中は時効期間が停止するので、公訴時効の完成が遅れます。

盗撮の時効は何年?

公訴時効をむかえた盗撮事件は、刑事訴追されなくなります。

公訴時効は、犯罪の内容・刑罰の重さに応じて決まります。

ここでは盗撮行為が何罪にあたり、刑罰はどのくらいになるのかを確認しながら、公訴時効の年数を紹介します。

撮影罪(時効は3年~)

盗撮をして撮影罪になる場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑」、公訴時効は「3年」です。

現在、盗撮は、撮影罪(性的姿態等撮影罪)で逮捕・処罰されるのが主流です。

撮影罪は、2023年7月13日から施行された「性的姿態撮影等処罰法」に規定があります。正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影した場合、撮影罪は成立します。

なお、同法では「盗撮」だけではなく、画像データの「保管」・「提供」等も同法の逮捕・処罰の対象です。

不特定・多数の者へ撮影された影像を提供または公然と陳列した場合や、ライブストリーミングで影像を送信した場合は、その刑罰は「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」、公訴時効は「5年」となります。

| 行為 | 刑罰 | 公訴時効 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 盗撮 | 3年以下の懲役又は 罰金300万円 | 3年 |

| 2 | 特定・少数の者へ提供等 | ||

| 3 | 記録 | ||

| 4 | 提供目的で保管 | 2年以下の懲役又は 罰金200万円以下 | |

| 5 | 不特定・多数の者へ提供等 | 5年以下の懲役又は 罰金500万円以下 | 5年 |

| 6 | 映像送信 |

撮影罪について詳しく知りたい方は『撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説』の記事もご覧ください。

迷惑防止条例違反(時効は3年)

東京都の場合、迷惑防止条例違反の盗撮の刑罰は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」で、公訴時効は3年です。

撮影罪導入前に発生した盗撮事件では、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反する罪として、取り締まりを受ける可能性があります。

条例の正式名称、処罰対象となる行為、罰則、時効は、都道府県ごとに違います。

なお、撮影機器の差し向け・盗撮用カメラの設置だけでも逮捕・処罰の対象になることも多く、常習の場合は刑罰が重くなります。ただし、いずれの場合も東京都の条例では、公訴時効は3年です。

| 行為 | 刑罰 | 時効 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 盗撮 | 1年以下の懲役又は 罰金100万円以下 | 3年 |

| 2 | 盗撮(常習) | 2年以下の懲役又は 罰金100万円以下 | |

| 3 | 盗撮機器の差し向け・設置 | 6月以下の懲役又は 罰金50万円以下 | |

| 4 | 盗撮機器の差し向け・設置(常習) | 1年以下の懲役又は 罰金100万円以下 |

こちらは、2024年10月15日現在の東京都の迷惑防止条例(警視庁HP掲載)を参考に、盗撮の公訴時効を整理したものです。

盗撮事件がおきた地域の条例の最新情報については、ご自身でご確認ください。

路上や電車内での盗撮のほか、自宅・学校・職場など公共の場以外での盗撮行為も規制する自治体が多いです。東京都の迷惑防止条例でも、そのような場所での盗撮は逮捕・処罰の対象になっています。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

住居侵入罪・建造物侵入罪(時効は3年)

住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、公訴時効は3年です。

盗撮目的で他人の住居や店舗に立ち入った場合、住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕・処罰される可能性があります(刑法130条)。

盗撮行為の例

- 浴室を盗撮しようと思い、他人の家の庭に立ち入った

- 盗撮用カメラを仕掛けるため、店舗の女性用トイレに侵入

児童ポルノ禁止法違反(時効は3年)

18歳未満の者を盗撮する行為は、児童ポルノ禁止法違反(製造)になり、刑罰は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、公訴時効は撮影罪や条例違反と同じ「3年」です。

児童ポルノとは?

児童ポルノとは、18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、性器などが露出されている様子を撮影したものなどを指す(児童ポルノ禁止法2条3項)。

たとえば、下着をつけていない状態で、18歳未満の児童の性器を盗撮すれば、児童ポルノ製造の罪にあたります。

児童ポルノ事件に関して詳しくは『児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?』の記事もご覧ください。

軽犯罪法(時効は1年)

盗撮が軽犯罪法違反の罪になった場合、刑罰は「拘留又は科料」で、公訴時効は「1年」です。

拘留・科料とは?

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、身体拘束される刑罰を指す。

「科料」とは、1000円以上1万円未満のお金を支払う刑罰を指す。

従来、迷惑防止条例違反などでの逮捕・処罰が難しかった盗撮事件は、「のぞき」行為の一種として、軽犯罪法違反の罪で立件されてきました。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

軽犯罪法1条23号

(中略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

1つの盗撮事件で複数の罪になるときの時効

住居侵入をして軽犯罪法違反になる盗撮行為をした場合、住居侵入罪の刑罰と時効が適用されます。

盗撮の慰謝料請求の時効(民事の時効)

刑事事件では、刑事手続きでの時効のほかに、民事の時効も問題になります。

刑事事件は民法の不法行為になるので、被害者には、加害者に対して損害賠償請求をする権利があります(民法709条)。

盗撮事件の場合、盗撮行為による精神的苦痛について、被害者は慰謝料請求ができます。

ただし、被害者の慰謝料請求権にも時効があり、時効が完成すると賠償請求権は消滅します。

被害者の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が盗撮事件の加害者を知った時点から3年、または事件発生から20年です。時効が完成すると、加害者の賠償義務はなくなります。

盗撮は時効を待たずに弁護士相談を

ここまでは盗撮事件の公訴時効、民事の時効を見てきました。それでは、盗撮事件を起こしてしまった場合、その後の対応はどのようにすればよいのでしょうか。

盗撮の時効成立を待つことのリスク

盗撮事件を起こした場合、その時効が成立するのを待つことは賢明な判断とはいえません。

盗撮で後日逮捕されるリスクがある

盗撮事件は基本的には現行犯逮捕が多いですが、時間が経過してから後日逮捕される可能性はゼロではありません。スマートフォンの中の画像が証拠となったり、あるいは街中の防犯カメラの映像などから捜査が進み逮捕に結びつくこともあります。

盗撮の逮捕・処罰につながる証拠については『盗撮の証拠とは?盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?捕まらない事例は?』の記事で紹介しているので、気になる方は合わせてご覧ください。

また、後日逮捕の流れやその後対応については『盗撮で逃走後に後日逮捕される可能性は?自首や任意出頭も解説!』の記事もご覧ください。

盗撮の刑罰が重くなるリスクが高まる

「何もせず時効を待っていた」ことが発覚すれば、反省の態度が見られないと思われてしまい、その分、刑事処分も厳しいものとなることが予想されます。

盗撮の刑罰や罰金についてはこちらの記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。

盗撮の時効は3年…精神的な負担が大きい

盗撮事件の時効は多くは3年です。性的姿態等撮影罪の不特定・多数の者への提供、映像送信罪に至っては、公訴時効が5年になります。

その間ずっと逮捕の不安を抱えながら日常生活を送ることは、大きな精神的負担です。

被害者の方との示談で、不起訴や刑罰が軽減される可能性もあるので、時効を待たずにまずは弁護士にご相談されるのがよいのではないでしょうか。

盗撮の前科を回避するには時効前に示談

実際に起こしてしまった盗撮事件で前科を回避したい場合、刑事事件化を防ぐ、不起訴を獲得するといった方法が考えられます。

刑事事件化の回避や不起訴獲得のためには、被害者の方との示談が重要です。

盗撮の示談によって、被害届の不提出や取り下げを合意できたり、宥恕(ゆうじょ)の文言を入れることで処罰感情の低下を示すことができたりします。

盗撮の示談の効果の例

- 被害届の不提出

→刑事事件化を防げる可能性が高まる - 被害届の取り下げ

→逮捕の回避・早期釈放・不起訴の可能性が高まる - 宥恕(※処罰感情の低下)

→不起訴の可能性が高まる

盗撮の前科がつくことを防ぐためには、時効が成立するのを待つのではなく、できる限り早い段階で、被害者の方と示談交渉を開始し、適切な内容で示談を締結する必要があるでしょう。

盗撮で示談する方法については『盗撮で示談したい!示談のメリットや方法、示談金相場も解説』の記事もあわせてお読みください。

盗撮の示談を弁護士に任せるべき理由

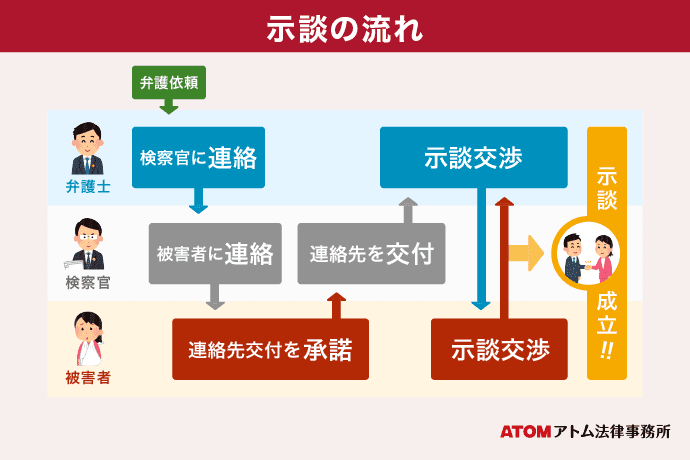

盗撮の示談は、刑事事件の示談に強い弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められるからです。

そもそも、加害者本人からの連絡に取り合ってくれない可能性もあります。

また、盗撮の被害者と知り合いではない場合、捜査機関に連絡先の取次をお願いすることになります。このとき、被害者への影響を懸念した捜査機関から、「弁護士をつけて下さい」と言われることもあります。

このような弁護実務の事情もあり、盗撮事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要なのです。

まとめ

盗撮の時効について最後にひとこと

盗撮が撮影罪・迷惑防止条例違反・住居侵入罪・児童ポルノ禁止法違反の罪になる場合、公訴時効は3年です。盗撮が軽犯罪法違反になる場合、公訴時効は1年です。映像送信の公訴時効は5年にもなります(刑事訴訟法250条参照)。

時効が完成すれば、刑罰や賠償の責任を負いませんが、時効完成前に逮捕されることもあります。

逮捕の前兆・不安を感じている方は、盗撮事件に強い弁護士に早期相談しましょう。

アトムの弁護士相談:24時間相談ご予約

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力しており、盗撮事件の解決実績も豊富です。

- 盗撮の逮捕が不安

- 警察から呼び出しが。盗撮の件かもしれない

- バレていない余罪はどうする?時効前に示談が必要?

このような盗撮事件のお悩みをお持ちの方は、アトム法律事務所の弁護士までご相談ください。

一部無料相談もございます。くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。

盗撮の弁護活動・弁護士費用については『盗撮の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所』の記事でご紹介していますので、ご興味のある方はあわせてお読みください。