盗撮をしてしまって逮捕に不安がある方、家族が盗撮で逮捕された方へ。

この記事では、盗撮の逮捕の流れ、逮捕後の対応方法などを解説します。

この記事で分かること

- 盗撮で捕まる可能性(条件、人数、割合etc.)

- 盗撮の逮捕の流れ

- 盗撮の刑罰

- 盗撮の逮捕・前科を回避する方法

- 盗撮事件を弁護士に相談するメリット

- 盗撮事件の解決事例 など

刑事手続きが進む中で取るべき対応を、きちんと理解しておきましょう。

家族が盗撮で逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、逮捕・勾留されたご本人と面会(接見)のうえ、取り調べ対応のアドバイスをします。

仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国で、最短当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

盗撮で逮捕される可能性

盗撮の検挙数は年々、増加傾向にあります。盗撮は現行犯逮捕されるケースが多いですが、場合によっては後日逮捕の可能性もあるでしょう。

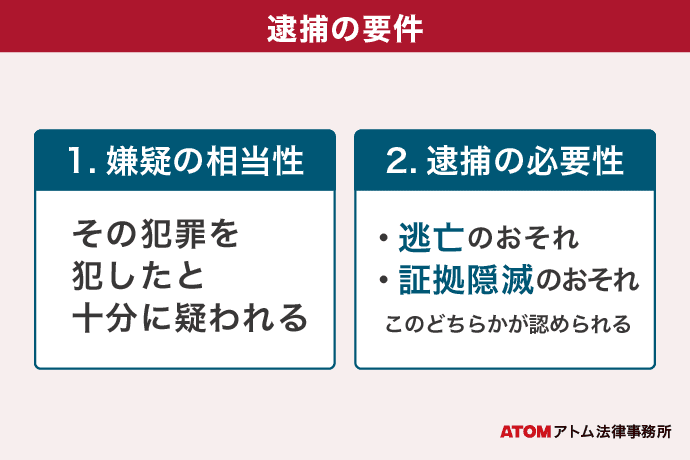

盗撮で逮捕される条件

盗撮事件を起こした場合、すべてのケースで逮捕されるとは限りません。

逮捕されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。

逮捕されない盗撮事件もある?

ただし、逮捕されない盗撮事件でも、在宅事件として、捜査が続く可能性はあります。

在宅事件とは、留置場ではなく、自宅で生活しながら捜査を受ける事件のことです。

盗撮で逮捕された人の割合

盗撮だけの統計はありませんが、2023年、「性的姿態撮影等処罰法」で逮捕された割合についての統計はあります。

2023年、性的姿態撮影等処罰法で逮捕された割合は49.5%でした。

盗撮は、現在、おもに撮影罪で処罰されることになります。「性的姿態撮影等処罰法」とは、その撮影罪が規定されている法律です。

2023年 性的姿態撮影等処罰法の逮捕

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 逮捕されたもの* | 443人 | 49.5% |

| 逮捕されないもの* | 452人 | 50.5% |

| 総数 | 895人 |

2023年検察統計「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

* 逮捕されたものには、検察庁で逮捕されたもの、警察で逮捕され身柄送致されたもの、警察で逮捕されたが身柄釈放されたものを含む。

盗撮の検挙件数、検挙人数

ここでは、盗撮の認知件数、検挙件数、検挙人数などを参考までに紹介します。

認知件数とは、警察に発覚した事件の件数のことです。

検挙件数とは、警察が一通り捜査を終えた事件の件数になります。

警察庁の資料によれば、令和5年度、盗撮事件(撮影罪)の認知件数は2,391件、検挙件数は1,203件(50.3%)、検挙人数は911人でした。

令和5年 盗撮(撮影罪)の検挙

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 検挙件数 | 1,203件 | 50.3% |

| 検挙されなかった件数 | 1,188件 | 49.7% |

| 認知件数 | 2,391件 |

「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

警察が認知した事件の約半数が捜査されていることが分かります。

なお、撮影罪は新設された罪で、令和5年7月13日から適用されています。

そのため、上記の統計には、令和5年7月12日以前の盗撮の認知件数や検挙件数は含まれていません。以前の盗撮は、おもに条例違反の罪で捜査されます。

令和5年に、条例違反の盗撮事件として検挙された件数は5,730件で、検挙人数は3,749人でした。条例違反の盗撮も加えると、かなりの数の盗撮事件が捜査されていることが分かります。

盗撮は常習性のある犯罪です。慣れてくると「バレることはない」「自分は捕まらない」という考えになることもあるようです。

しかし、今捕まっていないのはたまたまです。そのままエスカレートしてしまえば、「悪いことだと頭ではわかっているのに、止めたくても止められない」という状況になります。そして、いつか逮捕されたときには全てを失います。

社会的地位のある方などは、盗撮で逮捕されただけで報道のリスクだけでなく、盗撮の前科が付けば、資格制限などを受ける可能性があります。

もし盗撮がバレてしまった際の対応方法や流れはこちらの記事で解説しています。

アトム法律事務所の取り扱い事例

アトム法律事務所で扱った盗撮事件では、逮捕の割合は約30%前後です(アトム「盗撮の逮捕率」の統計より)。

不起訴になった割合は約80%前後あります(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。

ご相談いただくことで、逮捕の回避や早期釈放、不起訴の獲得を目指せる可能性があります。

盗撮の逮捕の種類

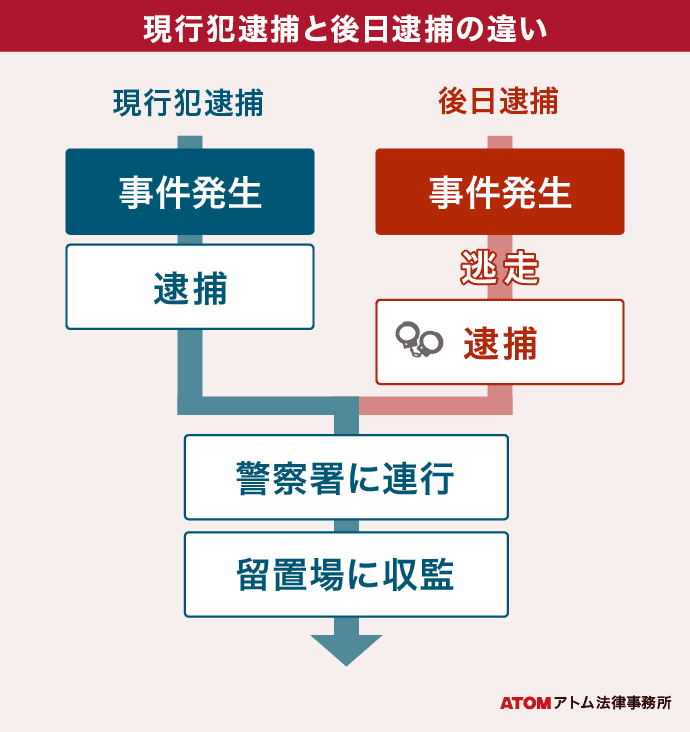

盗撮の逮捕には2種類あります。現行犯逮捕と後日逮捕です。

ここでは、現行犯逮捕と後日逮捕の違い、流れを説明し、余罪で再逮捕されたケースも紹介します。

(1)盗撮の現行犯逮捕

盗撮で逮捕されるケースは、多くが現行犯逮捕です。

盗撮の現行犯逮捕で最も多いケースは、電車内や駅、ショッピングモール内のエスカレーターなどで、スカート内を盗撮しているところを被害者や目撃者から取り押さえられて逮捕されるパターンです。

現行犯逮捕とは、今犯罪をしている、または犯罪の直後に行われる逮捕で、犯人を間違える恐れが低いため、逮捕令状なく一般人でも行えます(刑事訴訟法212条1項、213条)。

現行犯逮捕の流れ

盗撮が被害者や目撃者に気付かれた場合、現行犯逮捕された後、警察を呼ばれて最寄りの警察署で取調べを受ける流れになるのが一般的です。

また、被害者には気づかれていなくても、目撃者が警察に通報したことで、現場に急行した警察官に現行犯逮捕されるケースもあります。目撃者に通報された後の流れは『盗撮を目撃者に通報されたら|警察に逮捕される?弁護士相談のススメ』の記事をご覧ください。

盗撮が現行犯で発覚した場合、逃げてはいけません。以下のリスクがあります。

- 逃走しようとしたことが不利な事情になり逮捕後の拘束が長引くおそれ

- 焦って逃げようとして、被害者や駅員を突き飛ばして暴行など別の犯罪が成立するおそれ

(2)盗撮の後日逮捕

盗撮でも後日逮捕されることはあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、警察が犯人を特定し、裁判所に逮捕状を請求して、逮捕状に基づいて行われる逮捕のことです。盗撮で後日逮捕されることはあまり多くはありません。しかし、「盗撮は現行犯逮捕されなければ大丈夫」という理解は間違いです。

後日逮捕の流れ

近年の盗撮の規制強化や、科学技術の発達により後日逮捕のハードルは下がっています。盗撮に気付かれたけれど逃げたケースや、気付かれていないと思っていても被害届が出された場合、防犯カメラの記録等から逮捕につながることがあるでしょう。

また、仕掛けたカメラが見つかって捜査されることもあります。どういったものが盗撮の証拠になるのかは『盗撮の証拠とは?盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?捕まらない事例は?』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

後日逮捕される場合、だいたい1ヶ月以内くらいで警察から電話で任意出頭を求められることが多いでしょう。

また、ある日突然、警察が自宅に来て、後日逮捕されることもあります。

任意出頭を求められたら

取り調べで容疑が固まったとしても、軽微な盗撮事件であれば逮捕状を請求されるということは多くありません。多くは在宅捜査になります。

ただし、証拠が揃っているのに不合理な否認を続けるような場合には逮捕される可能性が高くなるので注意が必要です。

まずは呼び出しを受けた段階で、対応方法について弁護士に相談してください。

関連記事

(3)盗撮の余罪の逮捕の流れ

逮捕と同時に、家宅捜索などがおこなわれ、スマートフォンやPCが押収されることも多いです。

その結果、捜査対象となっている盗撮事件の証拠以外に、余罪の証拠が見つかることも少なくありません。

そのため、余罪で再逮捕されてしまうケースもあります。

盗撮の余罪で再逮捕されたが示談成立の結果、略式罰金になった事例

電車内で出入口付近の座席に座り、近くに立っていた女性のスカート内を盗撮したところ、目撃者にとがめられたため逃走したが、駅員に捕まった。その後、警察に逮捕されたが、捜査の過程で、押収されたスマホから、別の盗撮の証拠が見つかり、余罪で再逮捕された。

弁護活動の成果

被害者3名に対し、謝罪と弁償を尽くし、示談が成立。

余罪2件は不起訴処分となった。

示談の有無

被害者3名と示談あり

最終処分

略式罰金30万円

盗撮の余罪がある場合の正しい対応を知りたい方は、『盗撮の余罪が発覚する可能性は?警察はどこまでデータを復元して捜査する?』の記事をご覧ください。

盗撮で後日逮捕が不安な方は弁護士に相談を

盗撮で後日逮捕される可能性は、被害届や証拠の有無、盗撮行為の態様に左右されるため、一概に判断はつきません。逮捕される時期も捜査の進展具合によるため、1年後に突然逮捕されるといった事例もあります。

弁護士に相談をすれば、捜査の見通し、万が一逮捕された後の流れ、自首の可能性を事前に検討することができます。逃走後に後日逮捕されるか不安な方は『盗撮で逃走後に後日逮捕される可能性は?自首や任意出頭も解説』の記事もあわせてご覧ください。自首や任意出頭の有効性についてもわかります。

被害者が判明しているケースであれば、弁護士を通じて示談をすることで事件化を防ぐことも期待できるでしょう。万が一逮捕されてしまったとしても、事前に依頼している弁護士がいれば接見(面会)に来てもらうことができます。

盗撮について不安を抱えたままにするよりも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

盗撮で逮捕された後の流れ

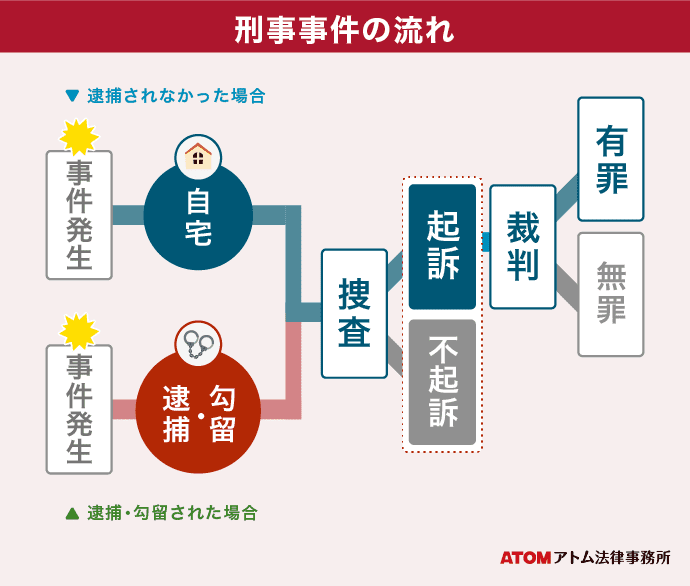

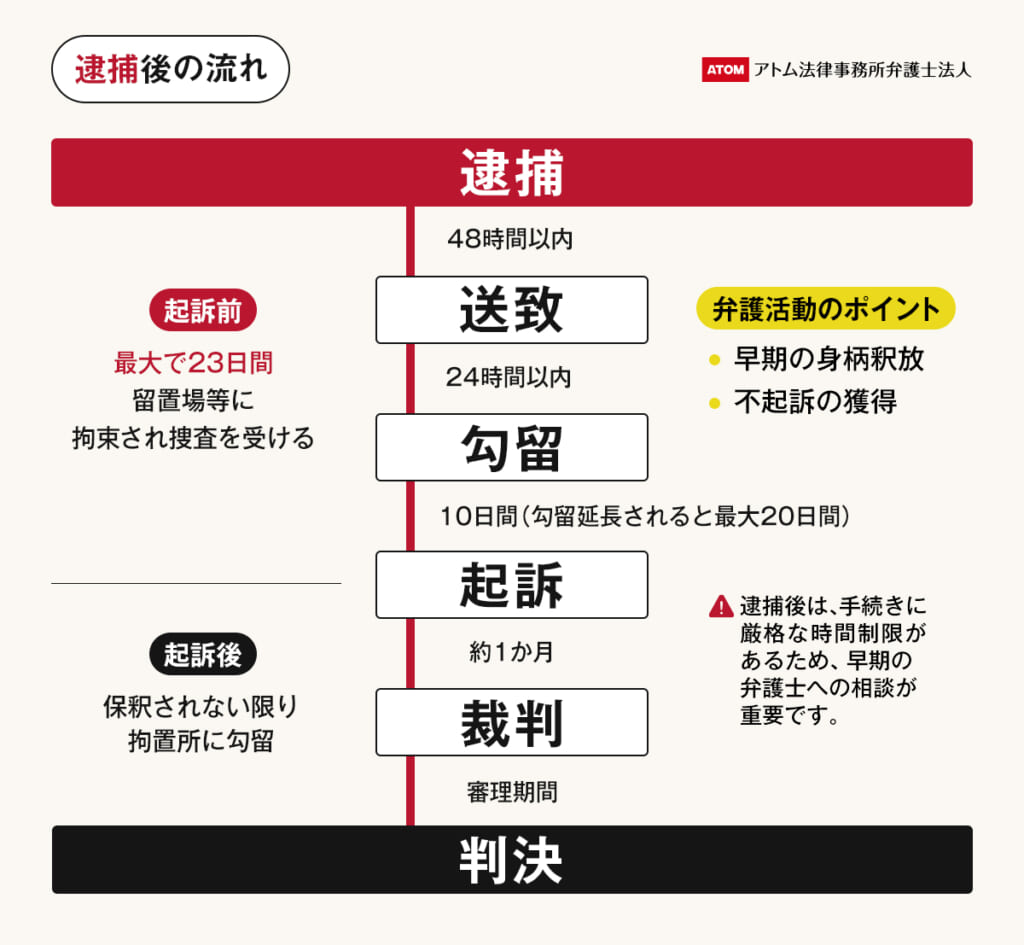

盗撮をはじめ、成人が犯罪を犯して逮捕されると、大まかには以下のような流れで刑事手続きが進められていきます。

逮捕後の流れに沿って、注目したいポイントをみていきましょう。

なお、未成年が盗撮して逮捕された場合、成人とは異なる流れで刑事手続きが進められていくことになります。未成年による盗撮事件について詳しくは『未成年が盗撮したら逮捕される?逮捕後の流れ|示談すれば処分は軽くなる?』の記事をご確認ください。

(1)逮捕後48時間以内に送致

逮捕後は、警察で取り調べを受けます。警察による取調べは48時間つづき、その期間以内に検察庁へ身柄と事件が送致されることになるでしょう。

(2)送致後24時間以内に勾留請求

身柄と事件を引き継いだ検察官と面談し、引き続き身柄を拘束する必要があると判断されると、送致後24時間以内(逮捕から数えると72時間以内)に勾留請求されるかどうかが決まります。

逮捕から勾留請求されるまでの最長72時間は、基本的に家族でも面会ができません。もっとも、弁護士であれば逮捕直後でも面会が可能です。

(3)勾留されたら、10日間拘束

勾留(こうりゅう)とは、逮捕に引き続き行われる身体拘束の処分をいいます。

逮捕によって身体拘束される期間は72時間と決まっているので、それ以上の拘束が必要だと判断される場合、勾留手続きが取られることになるのです。勾留されると10日間、身体拘束が続きます。

勾留とはどのようなものなのか、基本的な情報をまとめた記事『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』もご参照ください。

(4)勾留延長なら、さらに10日間拘束

捜査の必要性がある場合、勾留が延長される場合があります。勾留延長になったら、さらに10日以内の範囲で、身体拘束が続くことになります。

つまり、勾留の期間は最大20日間となり、逮捕から数えると最大23日間もの拘束が続くことになるのです。

(5)起訴・不起訴などが決まる

起訴とは、刑事裁判を開廷する手続きのことです。

捜査の結果、裁判所に対して審判を求める必要があると検察官が判断した場合、検察官は、勾留の満期日までに、被疑者を起訴します。

反対に、裁判所に対して審判を求める必要がないと検察官が判断した場合、検察官は、勾留の満期日までに不起訴処分を出します。

ただ、場合によっては、起訴でも不起訴でもなく、処分保留で釈放され、在宅事件に切り替わることもあります。

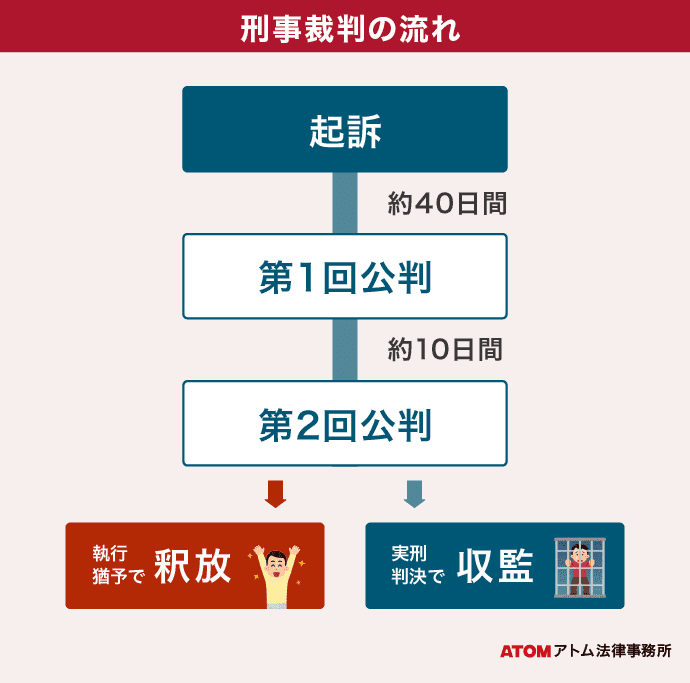

(6)起訴されたら刑事裁判になる

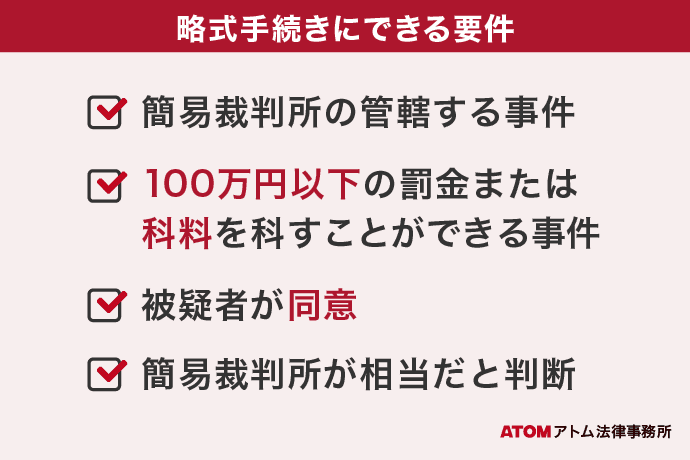

刑事裁判には、略式裁判と正式裁判があります。

盗撮の裁判の特徴

| 略式裁判 | 正式裁判 | |

|---|---|---|

| 検察官の起訴 | 略式起訴 | 正式起訴 |

| 裁判官の審理 | 書面審理 | 法廷で審理 |

| 刑罰 | 罰金刑 | 罰金刑または拘禁刑 |

| 前科 | つく | つく |

盗撮の略式裁判

略式裁判は、検察官が「略式起訴」をした場合に実施される裁判です。

略式起訴とは、検察官が、100万円以下の罰金又は科料が適切だと考えた事件について、被疑者が同意した場合に限り、簡易裁判所の裁判官に書面審理を求める手続きです。

略式起訴された後は、通常、裁判官が略式命令を出します。この略式命令に従って、罰金を払えば全てが終わります。

略式裁判になったら、前科がつくことは、ほぼ確実となります。

令和4年 略式裁判の結果

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 有罪(罰金刑) | 155,111人 | 99.3% |

| 有罪(科料) | 1,146人 | 0.7% |

| 無罪 | 0人 | 0% |

| 総数 | 156,257人 |

『令和5年版 犯罪白書』 第2編/第3章/第3節/2科刑状況(3)罰金・科料「2-3-3-4表 第一審における罰金・科料科刑状況(罪名別)」より一部数値を抜粋のうえ、編集しました。

一方で、略式裁判は、書面審理で完結し、裁判所に出頭する必要はありません。そのため、公開の法廷で審理を受ける精神的・物理的な負担がないというメリットがあります。

また、略式裁判の場合、刑罰の予想がつきます。略式裁判で科される刑罰は、罰金または科料に限定されるため、盗撮で拘禁刑になる不安を抱く必要はありません。

盗撮の犯行態様が比較的軽微な場合や、前科や余罪が少ない場合などは、略式起訴になる可能性が高いです。

盗撮の正式裁判

正式裁判は、公開の法廷で、公判手続きがおこなわれ、検察と弁護人が主張を尽くし、最終的に判決が言い渡される手続きです。

事実関係が複雑な事件、否認している事件、検察官が拘禁刑を求刑する事件などは、正式裁判になる可能性が高いです。

起訴後約1か月で第一回公判が開かれ、事実関係が明らかで争いがない事件であれば1回の公判で終了します。起訴後も勾留が続くことがありますが、起訴後は「保釈」を請求することができます。具体的な保釈申請について詳しくは『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事をご覧ください。

略式起訴となるか、通常の起訴となるかでは様々な違いがあります。もっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

(7)有罪になれば刑事罰を受ける

有罪が確定したら、刑事罰を受けることになります。

盗撮事件では、略式起訴・略式裁判になった場合、罰金刑になり、罰金相場としては約30~50万円程度が予想されます。

一方、正式起訴・正式裁判になった場合、拘禁刑になることが予想されます。

関連記事

盗撮で問われる罪と刑罰

盗撮は、撮影罪や迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反など、さまざまな罪に問われる可能性がある犯罪です。

盗撮は初犯であれば大抵は罰金刑になります。もっとも、悪質なケースでは拘禁刑の可能性もゼロではありません。

盗撮の刑罰まとめ

| 法令 | 刑罰 |

|---|---|

| 撮影罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |

| 迷惑防止条例(盗撮) | 1年以下の拘禁刑または100万円以内の罰金※1 |

| 軽犯罪法 | 拘留または科料※2 |

| 住居侵入等(刑法130条) | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |

| 児童ポルノ禁止法(製造) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |

※1 表の刑罰は、 東京都の場合です。

・実際に撮影までしていない場合「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」

・常習である場合「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」

・「卑わいな言動」の場合「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」

※2 拘留、科料の内容は以下のとおりです。

・拘留:「1日以上30日未満」刑事施設へ収監する刑罰

・科料:「1,000円以上1万円未満」の金銭を支払わせる刑罰

それぞれどのような罪になるのか、以下では、詳しく解説していきます。

撮影罪|2023年7月13日以後

2023年7月13日以後に盗撮事件を起こすと、原則として「撮影罪」に問われます。

撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

撮影罪とは、着用中の下着や体の性的な部位などをひそかに撮影する犯罪です。駅や電車などでスカート内を盗撮する行為やトイレにカメラを仕掛けて盗撮する行為などが、撮影罪に該当する典型例となります。

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

性的姿態撮影等処罰法(略称)2条1項1号

撮影罪を規定している性的姿態撮影等処罰法の施行日より前の盗撮行為に対しては、撮影罪は適用されず、従来通り各都道府県の迷惑防止条例や住居侵入罪などが適用されるでしょう。

関連記事

・撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説

迷惑防止条例違反|2023年7月12日以前

撮影罪が適用される前である、2023年7月12日以前の盗撮行為は一般的に迷惑防止条例違反で処罰されます。

東京都の迷惑防止条例違反の刑罰は、「1年以下の拘禁刑または100万円以内の罰金」です。

迷惑防止条例は、都道府県ごとに条例に差異はあるものの、典型的には以下の行為を禁止しています。

条例違反(盗撮)になる典型的な行為

- 人の衣服の下の身体や下着を撮影する行為

- 人の衣服の下の身体や下着を撮影するためにカメラを差し向ける行為

- 人の衣服の下の身体や下着を撮影するためにカメラを設置する行為

迷惑防止条例で規制されているのは、基本的には人の衣服の下の身体や下着等を撮影する行為です。条例にもよりますが、実際の撮影の有無にかかわらずカメラを差し向けた行為自体が犯罪となることが多いです。

しかし、着衣の上からの撮影であっても、胸を中心に撮るなど撮影態様によっては逮捕される場合があります。迷惑防止条例で公共の場での「卑わいな言動」が禁止されているためです。

なお、家の中や会社のトイレなど、公共の場以外での盗撮行為であっても、迷惑防止条例違反で逮捕される可能性があります。

関連記事

・盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?

軽犯罪法違反|2023年7月12日以前

撮影罪が適用される前である、2023年7月12日以前の盗撮行為は、状況によって軽犯罪法に違反する場合があります。

単なるのぞき見に過ぎない場合や、迷惑防止条例違反に問えない態様の行為は、軽犯罪法の「のぞき見」として処罰されます(軽犯罪法1条23号)。

軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留または科料」です。

住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的で住居や建物に立ち入る行為については、刑法130条の住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われる可能性があります。

盗撮目的で人の住居に侵入した場合は住居侵入罪、盗撮目的で駅や商業施設など人の看守する建造物に侵入した場合は建造物侵入罪になります。

たとえ盗撮が成し遂げられていなかったとしても、盗撮目的で不法侵入しているわけなので、住居侵入罪や建造物侵入罪が問われることになるのです。また、盗撮目的で設置した撮影機器を回収するために侵入した場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されることがあります。

住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。

児童ポルノ禁止法違反

盗撮の被写体となっていた被害者が18歳未満の児童であれば、児童ポルノ製造の罪が成立することも考えられます。

児童ポルノ製造罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

関連記事

・児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?

盗撮事件で逮捕や前科を回避する方法

後日逮捕が不安な場合や、前科を回避したい場合、まずは被害者との示談を進めましょう。また、場合によっては自首も検討してみてください。

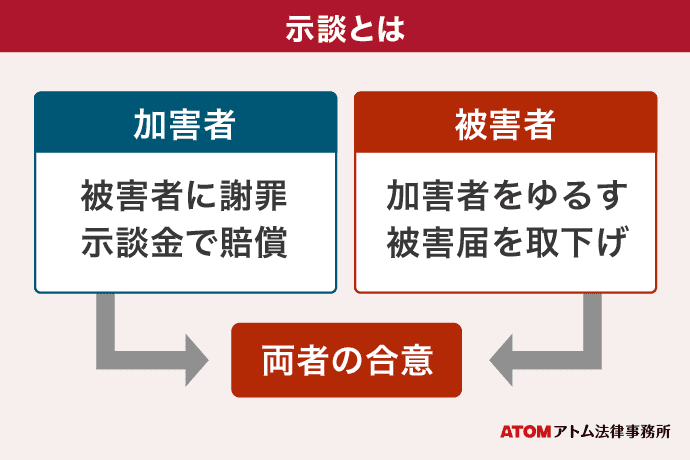

被害者と示談する

盗撮の被害者との示談が成立している点は、逮捕や前科の回避に影響します。

示談とは、盗撮の加害者と被害者が、事件について和解の合意をすることです。

被害者に対して謝罪を尽くして示談金を支払い、被害者から許し(宥恕)をもらえている状況で、被害者も納得していれば、警察はわざわざ逮捕する必要がないと判断します。

また、示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高まり、前科を回避できるでしょう。

ただし、示談成立で必ず不起訴になるわけではないので注意してください。示談成立に加えて、盗撮の内容や被害者の感情、盗撮の常習性が認められないことや、性依存の治療を受けるといった再犯防止のために努めていることなどの事情から、不起訴になるかどうかが総合的に判断されるのです。

関連記事

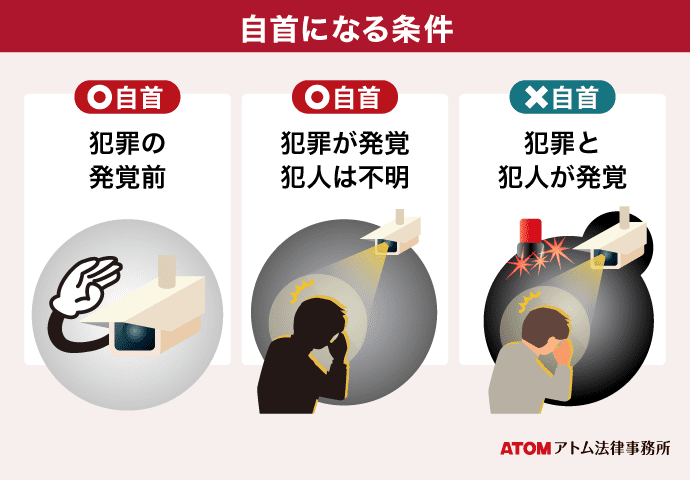

自首する

自首とは、捜査機関に犯行や犯人が発覚する前に、みずから犯人だと名乗り出ることです。

盗撮の現場から立ち去ったり、盗撮に気づかれなかったりした場合、自首も検討してください。

自首をして、反省の意を示し、盗撮機器や盗撮データを提出することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕されずに済むかもしれません。

また、自首したことで、反省していると認められて、起訴猶予による不起訴を獲得できれば、前科を回避できます。

関連記事

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談するメリットとは

盗撮で家族が突然、逮捕されたり、逮捕後すぐ釈放されたりした場合、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するは、さまざまなメリットがあるからです。

弁護士をつけると盗撮で前科がつかない可能性が高まる

盗撮事件で弁護士に依頼すると、前科を回避できる可能性が高まります。

というのも、盗撮で前科をつけないためには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談することが不可欠ですが、被害者との示談は弁護士を介して適切な内容で行い、その結果を検察官に伝えることが重要だからです。

初犯で単純な迷惑防止条例違反の盗撮事件であれば、何もしなければ略式起訴で罰金刑、弁護士に依頼して被害者と示談ができれば不起訴処分となることがほとんどです。

示談にあたり、加害者とは話したくないが、弁護士なら連絡先を教えてよいという被害者も多いです。また、被害者が未成年の場合や、被害者情報を加害者が知っている盗撮では、被害感情が強いことも多く、示談が難航しがちです。示談して前科を避けるためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

・示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説

弁護士は逮捕直後の被疑者と接見(面会)ができる

逮捕から勾留請求までのおよそ3日間は家族であっても面会することができないのが通常です。警察からも詳しい事情が聞けず、本人の状況もわからずに困って法律事務所に相談に来られる方は多くいます。

弁護士なら、逮捕直後から面会が可能です。家族が盗撮で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し、まずは弁護士面会(接見)を依頼してください。大切なのは面会はできるだけ早い方が良いということです。刑事弁護を行う法律事務所では、弁護活動を依頼するか決める前に接見だけの依頼も受けていることがほとんどです。

弁護士の接見が本人とご家族との架け橋となります。また、黙秘権の効果的な使い方や納得できない供述調書が作成された場合の対処方法など、取調べに関するアドバイスを受けることで、不利益な供述をすることを避けられます。

逮捕後の勾留を避け早期の釈放が期待できる

盗撮で逮捕されても、弁護士に依頼すれば、勾留を避けて早期釈放を実現できる可能性が高まります。そのためには、勾留の要件である、「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を欠くこと」を弁護士を通じて主張します。

具体的には、被害者と示談をしたり、被疑者が通常はまじめに社会生活を送っていることや同居の家族もいること、今回釈放されても家族の監督体制が整っていることなどを検察官や裁判官に意見書を出すなどして主張し、勾留請求や勾留決定を防ぐ活動を行うことができます。

盗撮で捕まった方が弁護士に相談するタイミングや弁護士選びのポイントなどはこちらで詳細に解説しています。

盗撮の逮捕でよくある質問

Q.服の上からの盗撮も逮捕される?

服の上からの盗撮で、すぐさま逮捕されることはないでしょう。もっとも、撮影の仕方によって、相手に不安や辱めを与えるような場合、逮捕されないとは言い切れません。

たとえば、競技中のアスリートの尻や股間、胸元など性的な部分を執拗に撮影したり、それらの部位をズームして撮影したりするなど、卑わいな言動にあたると考えられると、迷惑防止条例違反にあたる場合があるのです。

不用意に、他人の胸元や尻を勝手に撮影することは控えた方が良いでしょう。

Q.盗撮データをネットにアップするのも犯罪?

盗撮データをインターネット上にアップロードした場合、性的姿態等影像送信罪が成立する可能性があります。

性的姿態撮影等処罰法では、盗撮行為そのものだけでなく、盗撮した画像や動画を第三者に提供することも禁止しているからです。

特に、インターネットにアップロードする行為は、不特定多数の目に触れさせることになり、刑罰がより重くなるでしょう。

Q.盗撮は未遂でも逮捕される?

盗撮は未遂でも逮捕される可能性があります。これは、盗撮を取り締まる「撮影罪」に未遂についての罰則が含まれているためです。

「未遂」とは、犯罪を実行しようとしたものの、結果的にその犯罪が完遂されなかった場合を指します。

たとえば、女性のスカートの中を盗撮しようとしてカメラを向けたが、周りに気づかれて撮影ができなかった場合などです。

盗撮を試みたけれど実際に撮影できなかったとしても、法律上は処罰の対象となり、捜査次第では逮捕の可能性があります。

なお、令和5年7月12日以前の「盗撮」には、撮影罪の適用がありません。

撮影罪が適用される前の盗撮未遂や、撮影データがない場合の盗撮未遂について詳しく知りたい方は『盗撮未遂は処罰される?撮影データが無かったら』の記事をご覧ください。

Q.盗撮は逮捕されてもすぐ釈放される?

逮捕された後は、当日中に釈放されなければ、警察署の留置場で寝泊まりすることになります。

盗撮事件では、初犯で仕事や家庭もあり、容疑を認めている場合は、勾留されずに2~3日で釈放され在宅事件になることが増えています。

しかし、在宅事件になっても無罪になったわけではありません。何もしなければ起訴されて罰金刑になり前科が付くことになりますので、釈放後はできるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

・盗撮で逮捕されなくても在宅捜査で起訴される?後日逮捕の可能性は?

Q.軽犯罪法違反の盗撮なら逮捕されない?

撮影罪にも迷惑防止条例に問えない行為は、軽犯罪法で処罰されることになります。

軽犯罪法違反とされる場合、迷惑防止条例違反のケースより逮捕されるリスクは低くなります。

逃亡をしない・警察の呼び出しには応じるなど誠実な対応をすれば、軽犯罪法違反で逮捕される可能性は低いです。

拘留または科料に当たる軽微な犯罪は、逮捕できる条件が法律で限定されています。

拘留または科料にあたる罪の逮捕

- 現行犯逮捕

犯人の住居・氏名が明らかでない場合か、逃亡するおそれがある場合のみ認められる(刑事訴訟法217条) - 後日逮捕

定まった住居を有しない場合か、正当な理由がなく警察官らの出頭要求に応じない場合のみ認められる(刑事訴訟法199条1項但書)

もっとも、逮捕時の罪名が絶対というわけではなく、なかには迷惑防止条例の容疑で逮捕され、捜査の結果軽犯罪法に罪名が変わるケースもあります。

また、条例違反に問えないとしても、住居侵入や建造物侵入の容疑で逮捕される可能性があります。

Q.盗撮逮捕の実名報道は避けられない?

少年事件をのぞき、逮捕された場合の実名報道は報道機関ごとに決められているので、ケースバイケースです。

ただし、医師や公務員、大企業の社員など、公共性が高い職業であったり、高い地位にいる人物だったりすると、実名報道されやすい傾向にあります。

実名報道されるとインターネット上に名前が残り続けてしまいかねません。場合によっては、実名とともに顔も出回ってしまう可能性もあります。

社会復帰に影響を及ぼす実名報道を避けるためには、弁護士に相談してみましょう。被害者との早期の示談や、逮捕の回避など、できる対応についてアドバイスがもらえます。

関連記事

Q.逮捕されたら会社・学校を辞めさせられる?

逮捕されただけで、直ちに会社・学校を辞めさせられることは少ないでしょう。もっとも、会社や学校で盗撮していた場合、会社や学校も被害者といえるので、すぐさま辞めさせられてしまう可能性は高いでしょう。

プライベートでの逮捕の場合、それぞれに方針や対応の違いはあるでしょうが、会社ならプライベートでの出来事ならば業務に直結しないので解雇の理由にはあたりません。学校なら、厳重注意や停学処分に止まる可能性もあるでしょう。

また、そもそも逮捕されても2~3日で釈放されて在宅事件になれば、事件が会社や周囲にバレる心配は少ないです。

ただし、勾留されてしまった場合は、長期間身体拘束となって欠勤・欠席が続きます。そうすると、仕事や家庭などを失ってしまうリスクは極めて大きくなるでしょう。生活を守るためには勾留を回避することが最大のポイントです。

関連記事

アトムの解決事例(盗撮で逮捕された事案)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件のうち、逮捕された事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

電車内での盗撮で逮捕後、不起訴になった事例

電車内での盗撮で逮捕されたが、示談が成立し不起訴

電車内において、スマートフォンを乗せたビジネスバッグを被害者女性の足元に置き、スカート内を盗撮したとされるケース。駅を降りたところを警察に捕まり連行された。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分を獲得。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

エスカレーターでの盗撮で逮捕後、不起訴になった事例

エスカレーターでの盗撮で逮捕されたが、示談が成立し不起訴

駅構内のエスカレーターにおいて、被害者女性のスカート内を盗撮しようとしたとされるケース。後ろで犯行を見ていた男性によって捕まえられた。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者と示談を締結し、不起訴処分を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

施設内のトイレに侵入し盗撮して逮捕、実刑を回避した事例

施設内のトイレに侵入して盗撮、示談が一部成立し、略式罰金になった事例

住宅展示場において、女子トイレの個室に侵入し、隣の個室にスマホを差し入れて、被害者女性を撮影したとされるケース。建造物侵入、迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

盗撮に関しては、被害者と示談を締結。不起訴処分を獲得した。

建造物侵入については情状弁護を尽くし、略式罰金となった。

示談の有無

盗撮の被害者と示談が成立。

最終処分

略式罰金10万円

盗撮逮捕のご不安はアトムの弁護士に相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

逮捕されず、示談も成立したため仕事に復帰できました。

この度は大変お世話になりました。逮捕されるのか、会社に知られるのかこれからどうなるか不安でどうにかなりそうな時に、対応してくれた中村弁護士さんから、逮捕されません会社にも知られることもないですと言われて、気持の整理ができ、弁護活動のお陰で示談も成立し不起訴処分になり、今では仕事に復帰することが出来ました。二度と同じ過ちを犯さないように心して生きていきます。中村弁護士さん本当にありがとうございました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。お早目にご連絡ください。

弁護士に相談や依頼する場合は、弁護士費用がどのくらい必要になるのか気になるでしょう。関連記事『盗撮の弁護士費用の相場はいくら?』を読んで、相場や弁護士費用の内訳について知っておきましょう。

盗撮逮捕の弁護士相談のご予約はこちら!24時間365日対応中

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。

盗撮で捕まる不安がある、盗撮逮捕後に不起訴を目指す弁護活動をしてほしい、盗撮逮捕ははじめてではないけれど刑罰ができるだけ軽くなるように刑事弁護をお願いしたい、などなど盗撮逮捕にまつわるご不安はいろいろあるでしょう。

このようなとき、刑事事件に強い弁護士・盗撮逮捕事件に強い弁護士に相談できると心強いものです。

あなたのお悩みを、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか?

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所で、盗撮事件の解決実績も豊富です。

警察から逮捕された、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談ができます。

弁護士相談の流れは、とても簡単です。

弁護士相談の流れ

- 下記の弊所電話番号までお電話ください。

- 電話受付の専属スタッフが、簡単にヒアリング。その後、弁護士相談のご予約をおとりします。

- ご予約日時になりましたら、各支部までおこしください。秘密厳守・完全個室で、弁護士相談を実施します。

- 弁護士に盗撮事件の概要、関係者の動向などを手際よく伝え、相談時間を有効活用しましょう。

- 弁護士相談終了。弁護士との相性がよく、実際に弁護活動を依頼したいと思った場合は、その場でご契約の締結も可能です。

刑事事件の逮捕の不安がある方、刑事弁護人をお探しの方は是非お早目にご連絡ください。

お電話お待ちしています。