- 未成年の家出少女を保護したら犯罪になる?

- 未成年者略取・誘拐罪の成立要件や刑罰は?

- 未成年者略取・誘拐罪の示談金相場は?

「家出願望のある未成年者を自宅に連れ込んだ」というニュースを見たことがある方は多いでしょう。

家出少女の保護は、本人が同意していれば犯罪にならないと感じるかもしれませんが、それは間違いです。未成年者本人が同意していても未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があります。

この記事では、未成年者略取・誘拐罪の成立要件、刑罰、示談金の相場などを解説します。

この記事では「わいせつ目的がない場合」「相手が未成年者だと知らなかった場合」など、具体的なケースごとに未成年者略取・誘拐罪が成立するかを多くの刑事事件を担当してきたアトム法律事務所の弁護士が解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

未成年者略取・誘拐罪とは?

未成年者略取・誘拐罪の成立要件

未成年者誘拐罪とは、未成年者を連れまわしたり、誘拐したりすることで成立する犯罪です。未成年誘拐罪は刑法224条で定められており、同じ条文で未成年者略取罪も規定されています。

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

刑法224条

未成年者略取や未成年誘拐罪が成立するためには、「未成年者」「略取・誘拐」「故意」の3つが揃う必要があります。それぞれの要件について詳しくみていきましょう。

未成年者

未成年者とは、「18歳未満の者」を意味します(民法4条)。

未成年者については、令和4年4月1日以後、民法の一部改正により18歳に引き下げられました。これに伴い、本罪の未成年者も、18歳未満の者を意味するようになりました。

誘拐・略取

誘拐は「欺罔・誘惑」を手段とし、略取は「暴行・脅迫」を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くことです。誘拐も略取も行為は同じですが、その行為を行うために用いる手段が異なります。

誘拐と略取の違い

| 手段 | 例 | |

|---|---|---|

| 誘拐 | 欺罔 誘惑 | 被害者をだましたり、誘惑して連れ去る |

| 略取 | 暴行 脅迫 | 有形力を行使し被害者を強引に連れ去る |

法学上、略取と誘拐をあわせて「拐取(かいしゅ)」といい、略取・誘拐された被害者を「被拐取者(ひかいしゅしゃ)」と呼びます。

故意

未成年者略取・誘拐罪が成立するには、故意(犯罪を犯す意思)が必要です。

本罪でよく問題になるのは「未成年者だと思わなかった」というケースですが、結論から言うと「未成年者かもしれない」という程度の認識があれば故意があるとされ、未成年者略取・誘拐罪が成立します。

一方、合理的な根拠に基づいて「未成年者だと思わなかった」のであれば故意を欠くことになり、未成年者略取・誘拐罪は成立しません。故意の有無は、被害者の容姿・言動・年齢確認の方法などさまざまな事情を考慮したうえで判断されるのです。

実際の刑事事件では、被疑者の携帯電話等が押収され、被害者とのSNS上のやりとり等が詳しく調べられます。また、被害者や保護者の供述・被疑者本人の供述も故意を認定する重要な証拠になるでしょう。

未成年者略取・誘拐罪の告訴が無い場合

未成年者略取・誘拐罪は、親告罪です(刑法229条)。

親告罪は、告訴がなければ、刑事裁判にかけられない(=起訴されない)犯罪のことです。

未成年者略取・誘拐罪は、告訴がなければ起訴されません。

告訴とは、捜査機関に対し被害の事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです。告訴できるのは、被害者とその法定代理人等です。

なお、一度告訴がされても、告訴取消しになれば起訴されません。

そのため、未成年者略取・誘拐罪では、被害者側に告訴を取消してもらえないか交渉するという弁護活動も重要です。

未成年者略取・誘拐罪の刑罰は?

未成年者略取・誘拐罪の刑罰は「3か月以上7年以下の拘禁刑」です。

未成年者略取・誘拐罪には、罰金刑が規定されていません。起訴されて有罪が言い渡されれば、拘禁刑が科されることになります。

つまり、執行猶予がつかなければ、直ちに刑務所に行くことになる実刑判決を受ける可能性もあるということです。未成年者略取・誘拐罪は、非常に重い罪であることが分かるでしょう。

被害者を解放すると刑が減軽される?

未成年者略取・誘拐罪では、被害者である未成年者を解放しても刑が減軽されることはありません。

ただし、後ほど解説する「身の代金目的の誘拐(刑法225条の2)」や「その関連の犯罪(刑法227条2項、同4項)」を実行した者が、起訴される前に被害者を安全な場所に解放したときは、刑が減軽されます(刑法228条の2)。

なお、安全な場所とは「被拐取者が安全に救出されると認められる場所」をいいます。近親者や警察当局等によって救出されるまで、被害者の生命・身体に対して、具体的・実質的な危険が生じない場所であることが必要です(最三小決昭和54年6月26日)。

未成年者略取・誘拐罪と関連する犯罪は?

未成年者略取・誘拐罪の刑罰は「3か月以上7年以下の拘禁刑」ですが、略取・誘拐の目的によっては他の犯罪が成立する場合があります。

どのような犯罪があるのか見ていきましょう。

営利等の目的による略取・誘拐

営利、わいせつ、結婚、生命・身体に対する加害の目的で略取・誘拐した場合は営利目的等略取・誘拐罪に問われます。営利目的等略取・誘拐罪の刑罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」です(刑法225条)。それぞれの目的は、具体的には以下のようなものがあります。

- 営利目的:自身や第三者が財産的利益を得ることを目的とする

- わいせつ目的:不同意性交や不同意わいせつなどの性的行為を目的とする

- 結婚目的:自身または第三者と結婚させることを目的とする

- 生命・身体に対する加害の目的:傷害や暴行を加えることを目的とする

未成年者をわいせつ等の目的で略取・誘拐すれば本罪で処罰されますが、わいせつ等の目的がなければ未成年者略取・誘拐罪で処罰されます。なお、未成年者をわいせつ等の目的で略取・誘拐した方が、未成年者略取・誘拐罪より法定刑は重いです。

身代金の目的による略取・誘拐

身代金(みのしろきん)の目的で略取・誘拐した場合は、身代金目的略取・誘拐罪に問われます。身代金目的略取・誘拐罪の刑罰は「無期または3年以上の拘禁刑」です(刑法225条の2第1項)。

身代金の目的とは、被害者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的です。憂慮する者とは、親子や夫婦などの近親者に加え、被害者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者をいいます(最決昭和62年3月24日)。

単なる友人や警察官は「憂慮する者」に当たりません。

また、被害者は未成年に限定されておらず、成人している被害者を略取・誘拐した場合も、本罪に問われます。

身代金要求の目的による略取・誘拐

身代金を交付させたり、要求したりした場合も、「無期または3年以上の拘禁刑」に処せられます(刑法225条の2第2項)。当初は身代金目的がなかったとしても、略取・誘拐後に身の代金を要求等すれば処罰すると定めた規定です。

また、被害者を受け取り自己の支配下に置いた者が身の代金を交付させたり、要求したりした場合は、2年以上の有期拘禁刑に処せられます(刑法227条4項後段)。

所在国外移送の目的による略取・誘拐

人を現在する国から国外へ移送する目的で略取・誘拐した者は、「2年以上の有期拘禁刑」に処せられます(刑法226条)。所在国は日本に限られません。

人身売買罪

人を買い受けた者は、人身売買罪に問われます。人身売買罪の刑罰は「3か月以上5年以下の拘禁刑です(刑法226条の2第1項)。「人を買い受けた」とは、対価を払って人身に対する不法な支配を移転することを意味します。

未成年者を買い受けた場合は、「3か月以上7年以下の拘禁刑」に処せられます(同条2項)。

営利、わいせつ、結婚または生命・身体に対する加害の目的で人を買い受けた場合は、「1年以上10年以下の拘禁刑」に処せられます(同条3項)。

人を売り渡した場合、「1年以上10年以下の拘禁刑」に処せられます(同条4項)。「人を売り渡す」とは、対価を得て人身に対する不法な支配を移転することを意味します。

人を現在する国から国外へ移送する目的で人身売買した場合は、「2年以上の有期拘禁刑」に処せられます(同条5項)。

未成年者略取・誘拐罪の示談金

未成年者略取・誘拐罪の示談とは?

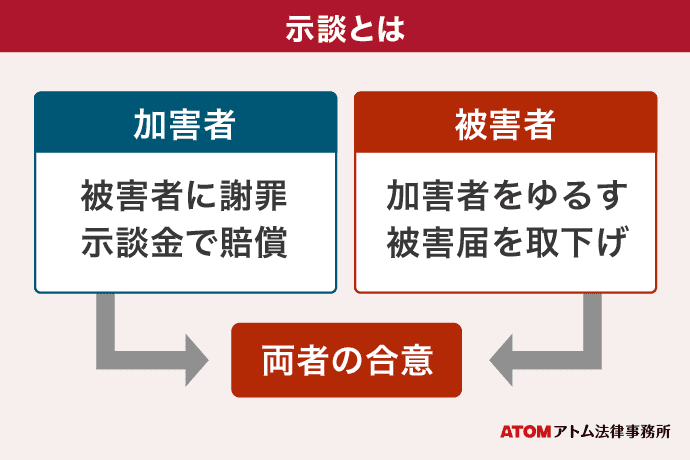

刑事事件の示談とは、加害者側から被害者側に対して、誠心誠意、謝罪を尽くし、被害者側のゆるしを得て、事件について和解することです。

未成年略取・誘拐罪をはじめとする未成年者への刑事事件では、通常、被害にあった未成年者の親と示談を進めることになるでしょう。

示談の成立は、被害者側の心のケアや被害回復にもつながるので、結果として、加害者の刑事処分が軽減する可能性も高まります。

未成年誘拐罪の示談金相場は?

刑事事件の示談では、被害回復に努めるため、加害者から被害者に対して、示談金を渡すことが通常です。

未成年者略取・誘拐罪の場合、示談金相場は数十万円から数百万円単位です。

示談金の金額は、相場を参考にしながら被害者側との交渉によって決まります。

ここでは、過去、アトム法律事務所が解決した未成年者略取・誘拐事件について、示談が成立し不起訴になった事案について、プライバシーに配慮しつつご紹介します。

略取・誘拐事件の示談金の一例

| 示談金 | 結論 | 備考 |

|---|---|---|

| 50万円 | 不起訴 | 13歳の家出少女を自宅に宿泊させた事案 |

| 100万円 | 不起訴 | 13歳女性とホテルに行き、性交した事案 |

| 80万円 | 不起訴 | 17歳の家で少女を迎えに行き連れて帰った事案 |

刑事事件の示談交渉は、被害者側のご意向に大きく左右されるものです。

そのため、示談金を提示すれば、必ず示談がまとまるというものでもありません。

刑事事件の解決実績豊富なアトム法律事務所の弁護士は、一件一件、誠実に向き合い、示談交渉をおこなっています。

関連記事

【ケース別】こんな場合も未成年者略取・誘拐罪に該当する?

わいせつ目的や長時間拘束するつもりがない場合

わいせつ目的や長時間拘束するつもりがなかったとしても、相手が未成年だと知って誘拐したのであれば未成年者略取・誘拐罪が成立します。たとえ、気軽なデート気分であったとしても、未成年者を連れまわすのはやめましょう。

当初はわいせつ目的や長時間拘束するつもりがなかったとしても、関係が進展して自宅に泊めるなどした結果、淫行や児童買春に発展するケースもあります。

淫行や買春になる事例は?

未成年者略取・誘拐罪が問題になる事例では、淫行・買春などの性犯罪も成立するケースが少なくありません。

たとえば、SNSに「家出したい」と書き込んだ未成年者に対し、「宿泊先のお金を出してあげる」と誘惑してホテルに連れ込めば未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性が高いです。

さらに、未成年者だった場合、連れ込み先のホテルで対価を渡して性交すると児童買春罪(児童買春・児童ポルノ法4条)が成立します。児童買春罪は、本人の同意があっても成立します。

その他にも、各都道府県の青少年健全育成条例違反、刑法の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)などが成立する可能性もあるでしょう。

未成年者との淫行、児童買春をしてしまったらすぐに弁護士へ相談することをおすすめします。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

・淫行で逮捕されたら弁護士に相談を|刑事事件のアトム法律事務所

・児童買春は弁護士に相談|児童買春事件に強いアトム法律事務所

家出願望がある少女を保護した場合

家出願望のある少女や少年といった未成年者に対し「俺の家においで」などと誘い出した場合、未成年者略取・誘拐罪に該当するかは、未成年者を「事実的支配下に置いた」といえるかで判断されることになります。

たとえば、自分では「家出少女を保護してあげたくて助けただけ。誘拐などしていない。」と思っていても、そのような主張は通らず、未成年者誘拐罪に該当する可能性が高いでしょう。

参考裁判例として、津地判平成29年3月22日を挙げます。

この事例では、被告人が家出願望のある未成年者に対し、迎えに行くことや被告人の自宅で生活するよう提案しました。そして、未成年者を約1カ月間被告人方で生活させたのです。被告人は「誘拐に当たるとは思っていなかった」と主張しました。

裁判所は、未成年者は14歳の中学生で社会経験が乏しいこと、家出の時点で所持金が1000円に満たない額だったこと等からすると、未成年者が現実に家出を決断するに当たり、被告人の一連の提案や助言等が大きく影響したと指摘しました。

さらに、親権者に無断で遠方の被告人方まで移動させ、一定期間にわたり被告人方で生活させた事情も考慮すると、自己の支配下に置いたと評価できると判断しました。

結果的に、本件では未成年者誘拐罪の成立が認められたのです。

SNSで「家出したい」といった書き込みを見ても、安易なやりとりをしないよう十分注意しましょう。

未成年者から頼まれ本人の同意のうえで自宅に泊めた場合

SNSなどで知り合った未成年者から「親と喧嘩しているから家に居たくない。自宅に泊めてほしい」と頼まれたようなケースです。

たとえ、未成年者が同意していたとしても、自宅に泊めるために監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が成立します。本罪では、未成年者の自由だけでなく、親や保護者が子どもを育てて教育するという監護者の監護権の両方を保護しているからです。

未成年者本人の同意があれば未成年者略取・誘拐罪は成立しないと思っている方は、注意してください。

関連記事

・未成年者の連れ回しが犯罪になるケース|淫行した場合の罰則も解説

別居中の親が実子を連れ去ったケース

離婚係争により別居中の夫婦の一方が、一方の親下で暮らす実子を連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性があります。たとえば、母親のもとで暮らす実子を別居中の父親が勝手に連れ出すような場合、「自分の子どもだから…」と思うかもしれませんが、普段の環境から無理矢理に子どもを連れ出すことは犯罪です。

参考裁判例として、最判平成17年2月6日を挙げます。

実子を連れ去る行為に出ることにつき、子どもの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情がある場合や、家族間の行為として社会通念上許容される得る枠内にとどまる場合、違法性がないとしています。

そのうえで、本件では、連れ去りが必要な特段の事情はないとしました。

また、連れ去りの態様が粗暴で強引なものであること、子どもが自分の生活環境について判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること等の事情を考慮し、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるとはいえないと判断しました。

結果的に、本件では未成年者略取罪の成立が認められたのです。

もっとも、この判決には反対意見も付されている点にも注目する必要があります。

反対意見は、親権者の1人が我が子を自分の支配下に置こうとする行為に刑事法が介入することは格別慎重でなければならないと指摘しています。そのうえで、本件では、連れ出しは子どもに対し格別乱暴な取り扱いをしたものではないこと等から違法性はないとの反対意見もあったのです。

したがって、親権者の1人による子どもの連れ出しは、事案を丁寧に分析すれば犯罪にならない場合もあります。別居中の子どもを連れ出して未成年者略取・誘拐罪に問われないか不安な方は、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

親が同意していた場合

未成年者本人と親のすべてが同意していれば、未成年者略取・誘拐罪には該当しません。もっとも、たとえば監護者が父親と母親だった場合に、片方の親の同意しか取れていないのであれば未成年者略取・誘拐罪に該当する可能性があるでしょう。

別居中の一方の親が実子を勝手に連れ去ることが未成年者略取・誘拐罪に該当する可能性があるわけなので、未成年者本人と親双方の同意がない限り、犯罪は成立すると考えられるでしょう。

相手が19歳だった場合

相手が19歳の場合、未成年ではないので未成年者略取・誘拐罪には該当しません。民法の改正により、未成年の定義は20歳未満から18歳未満に引き下げられたからです。

もっとも、たとえ相手が未成年者ではなくても、営利等の目的や身代金の目的による誘拐の場合は犯罪となります。

相手が未成年者だと知らなかった場合

すでに解説したとおり、未成年者略取・誘拐罪が成立するには故意が必要です。未成年だと知らなかった場合は、故意がないので未成年者略取・誘拐罪は成立しません。もっとも、ここでいう故意がないとは、合理的な根拠に基づいて「確実に未成年だと知らなかった」と判断できる場合に限られます。

単純に「未成年だと知らなかった」と主張するだけでは、故意がなかったことにはなりません。相手の容姿や言動、年齢確認の方法などを総合的に考慮したうえで、本当に故意がなかったのかが判断されます。

未成年者略取・誘拐罪で逮捕後の流れは?

未成年者略取・誘拐罪で逮捕される場合

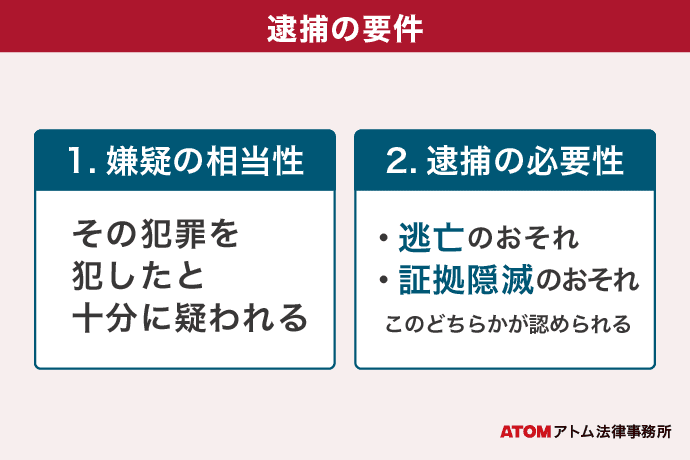

未成年者略取・誘拐罪をはじめとする刑事事件では、逮捕の理由となる「嫌疑の相当性」と証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる「逮捕の必要性」がある場合に逮捕されることになります。

行方不明届や被害届の提出、告訴により刑事事件化し、捜査が開始するケースが考えられるでしょう。被疑者が特定された場合、逮捕される可能性が高いです。

関連記事

未成年者略取・誘拐罪の逮捕後の流れ

逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致されます。

送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求します。

勾留請求を受けた裁判官は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断すると勾留を決定します。勾留期間は最長20日間です。

逮捕から最長23日後に検察官が起訴されるか、不起訴(あるいは処分保留)により釈放されるかが決定します。

関連記事

・逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法

未成年者略取・誘拐罪の弁護を依頼するメリット

早期釈放

身柄拘束期間が長引けば社会生活に大きな影響が及びます。一日でも早い釈放を実現したい場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士は、早期釈放に向け、逃亡・罪証隠滅のおそれがない旨の意見書を提出します。また、裁判官・検察官と面談し早期釈放を直接訴えます。

早期釈放に向けた弁護士の活動についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

関連記事

示談成立による不起訴・減軽

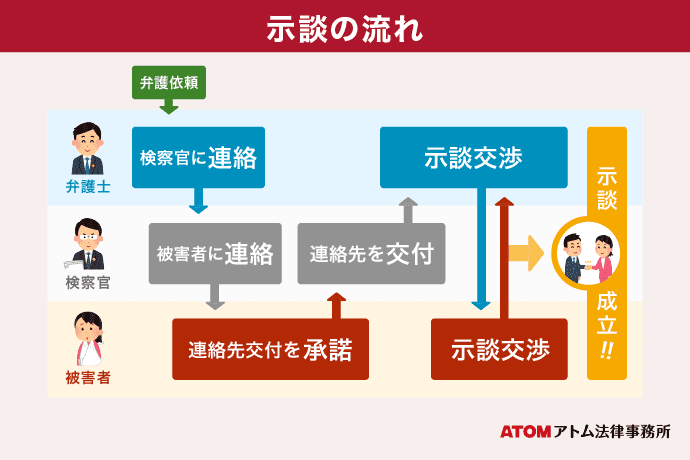

未成年者略取・誘拐罪で不起訴になるには、被害者との示談が非常に重要です。宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立すれば、不起訴となる可能性はさらに高くなります。

未成年者略取・誘拐罪の示談交渉は必ず弁護士に依頼してください。

交渉相手は被害者の保護者となるケースが多く、処罰感情が非常に強いのが通常です。したがって、示談交渉自体断られる可能性も高いです。

しかし、弁護士が間に入れば示談交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。また、弁護士による交渉であれば、冷静な話し合いを通じ適正金額での示談成立が期待できます。

示談成立が困難なケースでも、告訴しない旨の意思表示をしてもらえるようできる得る限りの手段を尽くします。未成年者略取・誘拐罪は告訴がなければ起訴できないため、告訴されなければ前科がつくのを回避できます。

適切な取調べアドバイスによる不起訴

未成年者略取・誘拐罪では「未成年者だと知らなかった」など故意が問題になるケースが少なくありません。この場合、適切な取調べ対応により不起訴の可能性が高くなります。

取り調べは逮捕直後から始まります。何のアドバイスも受けないまま取り調べを受けると、何気ない一言から故意があると判断され大きな不利益につながるおそれがあります。取り調べでの供述は後で間違いだと言っても認めてもらうのが非常に困難です。

刑事弁護は私選がおすすめ

刑事事件をあつかう弁護士には、国選弁護人、当番弁護士、私選弁護人の3種類があります。

上記のような事態を避けるためには、私選弁護士(私選弁護人)への依頼がおすすめです。私選弁護士であれば逮捕直後から接見できるので、適切な取り調べアドバイスを早期に受けることができます。

これに対し、国選弁護士は勾留決定以降でなければ接見できません。逮捕後1回だけ接見に来てくれる当番弁護士も自分で指定して選任することはできません。

最初から相性のよい私選弁護人を選んで、一貫した弁護活動を依頼するのがベストです。

早期の対応をご希望の場合、ぜひアトムの私選弁護士にご相談ください。

未成年者略取・誘拐罪のお悩みはアトムの弁護士に相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

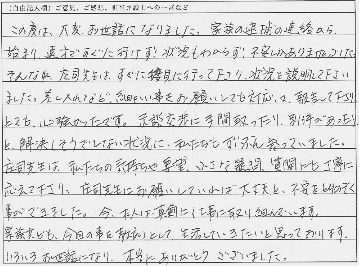

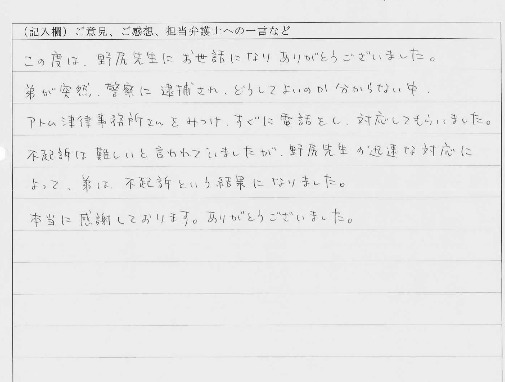

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

すぐに接見して細やかな対応・報告をしてくれ心強かったです。

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。差入れなど細かいことをお願いしても対応、又報告して下さり、とても心強かったです。

突然の逮捕でしたが、迅速な対応で不起訴になりました。

(抜粋)弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのかわからない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生が迅速な対応によって、弟は、不起訴という結果になりました。本当な感謝しております。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

24時間体制の相談ご予約窓口はこちら

アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。

警察介入事件の場合、初回30分無料での弁護士相談も実施しています。

- 未成年者略取・誘拐罪で家族が逮捕されてしまった

- 未成年者略取・誘拐罪で警察から呼び出しを受けた

- 未成年者略取・誘拐罪で在宅捜査をうけている

など

早期にご相談いただければ、その分、今後の取り調べ対応、被害者対応の流れを変えられる可能性があります。

ご予約は下記の電話番号までお問い合わせください。