2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

捜査機関が家や職場に訪ねてきて、証拠品を探し出して押収することを「家宅捜査(家宅捜索)」や「ガサ入れ」と言います。

家宅捜査は予告なく行われますので、突然のことで驚かれる方が多いでしょう。

この記事では、家宅捜査を受ける条件と家宅捜査の流れを詳しく解説します。家宅捜査は拒否できるのか、家宅捜査を受けたらどうなるのかも説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

家宅捜査とは?

家宅捜査とは何か?

家宅捜査とは、捜査機関(警察や検察)が裁判官の発付する捜査令状に基づいて犯罪の被疑者の自宅や職場などを捜索し、証拠物を押収する手続きのことを言います。家宅捜査は、刑事事件の捜査において重要な証拠の収集手段の一つです。

「家宅捜査(家宅捜索)」とは俗的な言い方で、法律上は「捜索」と言われます。ですが、この記事では馴染みのある家宅捜査という言葉を使用していきます。

どのようなときに家宅捜査される?

家宅捜査を受ける可能性が高いのは、以下のような場合です。

- 犯罪の被疑者として捜査されている場合

- 犯罪の証拠が自宅や職場に存在すると捜査機関が判断した場合

- 捜査機関が捜査に必要な情報を自宅や職場から収集できると判断した場合

盗撮や児童買春などの性犯罪、薬物犯罪、窃盗罪などの捜査においては、犯罪を立証するための証拠が自宅にあるケースが多く、家宅捜査が行われやすい傾向にあります。

家宅捜査を行うための条件

家宅捜査は裁判所が捜査の必要性を認めて捜査令状を発付した場合にのみ行うことができます。家宅捜査は被疑者のプライバシーを侵害する行為ですので、無制限に行うことはできません。

捜査令状には以下のような項目の記載が必要です。

- 被疑者若しくは被告人の氏名

- 罪名

- 差し押さえる物

- 記録・印刷する電磁的記録

- 捜索すべき場所、身体、物

刑事訴訟法

第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

第219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

例外として、被疑者の逮捕と同時であれば、令状なしで家宅捜査をすることができます。

家宅捜査の流れ

捜査機関が実際に家宅捜査を行う際の流れは、以下の通りです。

- 裁判所から捜査令状を取得

- 捜索対象者に対して捜索令状を提示し、内容を読み上げる

- 捜索対象者の自宅や職場を捜索する

- 捜索によって発見された証拠品を押収し、保管する

家宅捜査を受けた後どうなるのか

逮捕されなければ在宅捜査

刑事事件の被疑者を逮捕するためには、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逃亡または証拠隠滅のおそれ」がなければいけません。

裁判官から捜査令状が発行されている時点で「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」はある程度濃くなっているはずではありますが、家宅捜査を行った結果上記の条件を満たさなかった場合は、逮捕されないこともあります。

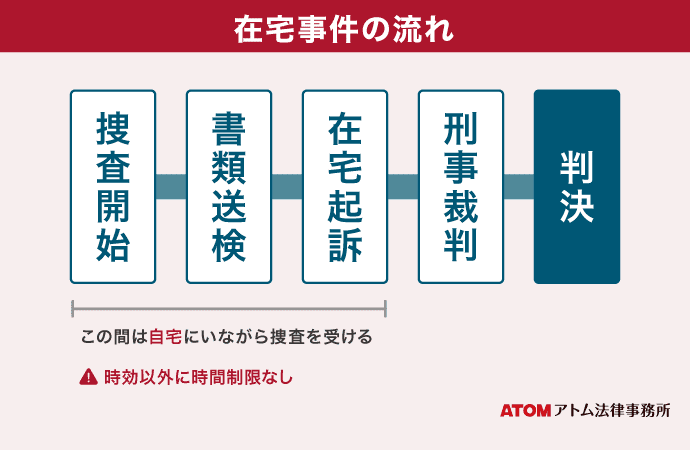

在宅捜査となった場合

逮捕されない場合には、在宅事件として捜査が進みます。在宅事件の場合は、日常生活を送りながら必要に応じて捜査機関からの呼び出しに応じることになります。

在宅事件であっても、捜査の結果や集まった証拠に基づき、事件が起訴されるか不起訴になるかが決まります。在宅事件だからといって必ず不起訴になるわけではなく、証拠が十分であれば起訴されることもあります。

関連記事

・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

逮捕された場合

家宅捜索後に逮捕されてしまった場合、警察官や検察官から取調べを受けることになります。 場合によっては、勾留の手続きが取られ、起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間、身体拘束を受けることになります。

関連記事

・逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

家宅捜査から逮捕までの期間はどのくらい?

家宅捜査(家宅捜索)が行われてから逮捕されるまでの期間には、決まった日数や期限があるわけではありません。事件の内容や捜査の進み具合によって、大きく異なります。

たとえば、警察がすでに逮捕状を取っている場合は、家宅捜査と同じタイミングで逮捕されることもあります。このようなケースでは、捜索差押許可状と逮捕状の両方が提示され、同時に手続きが進められます。

一方、家宅捜査の時点では逮捕されず、その後の捜査で新たな証拠が見つかった場合に、改めて逮捕状が発付され、逮捕に至ることもあります。このように、逮捕のタイミングは状況に応じて柔軟に決められます。

家宅捜査を受けたら必ず起訴される?

家宅捜査を受けても、必ず起訴されるとは限りません。

捜査自体が違法であれば、その捜査で収集された物件は証拠として使うことができません。また、適法に捜査が行われた場合も、押収した証拠品やその後の取調べで犯罪を立証できる証拠が集まらなかった場合は、不起訴になる可能性が高いです。

不起訴になれば、裁判が開廷されることなく、事件が終了します。前科がつくこともありません。

家宅捜査に関するよくある質問

家宅捜査で押収された物品はどうなる?

家宅捜索で押収された物品は、捜査機関が証拠として保管します。しかし、証拠としての必要性がなくなれば、事件が終結する前であっても返還(還付)されることがあります。

また、請求により仮の還付を受けることも可能です。ただし、捜査機関が還付に応じない場合も多くあります。

押収される物の中には携帯電話やキャッシュカードなど、日常生活に支障が出てしまうものもあります。還付されず困っている場合は、裁判所に対して準抗告を申し立てることが可能です。

なお、犯罪行為に使用された凶器や、違法薬物などの没収刑の対象となる物品が押収された場合は、没収され、戻ってくることはありません。

家宅捜査は拒否できる?

家宅捜査は、裁判所が発行する令状に基づいて行われる強制捜査の一つです。そのため、 正当な令状に基づく家宅捜査は拒否できません。

もし、家宅捜索に抵抗すると、公務執行妨害罪(刑法95条)が成立する可能性があるため、適法な家宅捜索には抵抗すべきではありません。

なお、公務執行妨害罪が成立すると、「1か月以上3年以下の懲役もしくは禁錮」または「1万円以上50万円以下の罰金」となる可能性があります。

本人が不在でも家宅捜索は行われる?

法律上、家宅捜索は、対象者が不在でも行うことができます。その場合、 本人の家族や同居人、管理人、場合によっては隣人などが捜査に立ち会うことがあります。

ただし、本人不在で家宅捜査が行われるケースはまれです。本人が不在の場合には、警察から本人に連絡が行き、本人が帰宅次第、家宅捜査が行われるケースが多いでしょう。

家宅捜査には立ち会うべき?

家宅捜索が行われる際、不在にしていると自宅や職場に「戻るべきかどうか」悩むことがあるかもしれません。しかし、基本的には家宅捜索には立ち会うことをおすすめします。

立ち会うことで、令状の確認や捜査が適正かどうか確認できるため、不当な捜査を防ぐことができます。

弁護士は、一定の要件を満たせば「弁護人」または「代理人」として家宅捜査に立ち会うことが可能です。

家宅捜査が行われるタイミングは?

家宅捜査は、通常、起訴前のタイミングで行われることが多いです。

しかし、家宅捜査のタイミングに明確な決まりはないため、逮捕前のタイミングなどであっても行われることがあります。

実際にアトム法律事務所が取り扱った事例では、事件から約5か月後に家宅捜査が行われて逮捕されたケースがあります。

アトムの解決事例:淫行

SNS上で知り合った当時18歳未満の女性と淫行したとされるケース。約5か月後に家宅捜索が入り逮捕された。青少年育成条例違反の事案。

弁護活動の成果

検察官に意見書を提出し勾留請求されず早期釈放が叶った。被害者側に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し不起訴処分を獲得。

家宅捜査を受けたら弁護士に相談

家宅捜査を受けた場合、弁護士に相談しましょう。弁護士を立てると以下のようなメリットがあります。

弁護士から警察に対して、犯行事実がないことや、逮捕の条件を満たしていないことなどを主張していき、逮捕・起訴の回避や一刻も早い釈放を目指すことができます。

また、取り調べにおいて自身に不利な供述をしてしまわないかなどについても、弁護士から適切なアドバイスが得られるでしょう。

もしも逮捕されてしまった場合、逮捕からおよそ72時間(3日間)は、家族でも面会が許されておらず、面会できるのは弁護士だけです。その間にも取り調べは進んでいきますので、少しでも早く弁護士に相談されることをおすすめします。

刑事事件に強いアトム法律事務所では24時間365日対応の加害者側の相談予約受付窓口を開設しています。

家宅捜査後に逮捕された事件で、早期釈放を実現したケースも多数あります。

アトムの解決事例:児童買春

自動車内において、出会い系アプリを通じて知り合った被害者児童に金銭を支払って、性交等をしたとされるケース。警察官が自宅に訪問し、家宅捜索され逮捕された。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、嘆願書を取得したところ、勾留満期前に処分保留で釈放された。不起訴処分を獲得。

アトムの解決事例:大麻

路上で大麻入りのポーチなどを落とし、交番を訪ねるも逃亡。後日、大麻取締法違反の容疑で家宅捜索を受けた。

弁護活動の成果

家宅捜索後、すぐ逮捕をされたが、勾留回避の意見書を検察官に提出し、早期釈放が実現。執行猶予判決となった。

- 「逮捕されたらどうなる?」

- 「家族が逮捕された。どうしたらいい?」

- 「不起訴の弁護、被害者の方との示談を依頼したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。