2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

脅迫罪で逮捕されたら、最長で23日間ものあいだ警察の留置施設などに身柄を拘束される可能性があります。また、逮捕されたことが世間に知られると、社会的信用を失う可能性もあるでしょう。

脅迫罪で逮捕されないためには、被害者に謝罪して示談を申し出たりすることが有効です。しかし、必ず逮捕を回避できるとは限りません。

そこで本記事では、どのような場合に逮捕されるのかや、逮捕された後の流れ、逮捕されないためにできることについて解説していきます。この記事を読めば、ご自身やご家族が脅迫罪の容疑者になってしまった場合でも慌てず対処できるようになるでしょう。

もっとも、脅迫罪で逮捕されたら、早急に弁護士に相談してください。脅迫事件を弁護士に依頼することで得られるメリットについてもわかる内容になっていますので、最後までお読みください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

脅迫罪で逮捕される場合とは

脅迫罪で逮捕される場合には現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類がありえます。

脅迫をまさに行っている現場で、被害者が警察を呼んだ場合には現行犯逮捕となる可能性があるでしょう。後日逮捕とは、捜査機関が裁判所が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。

脅迫罪で逮捕される条件

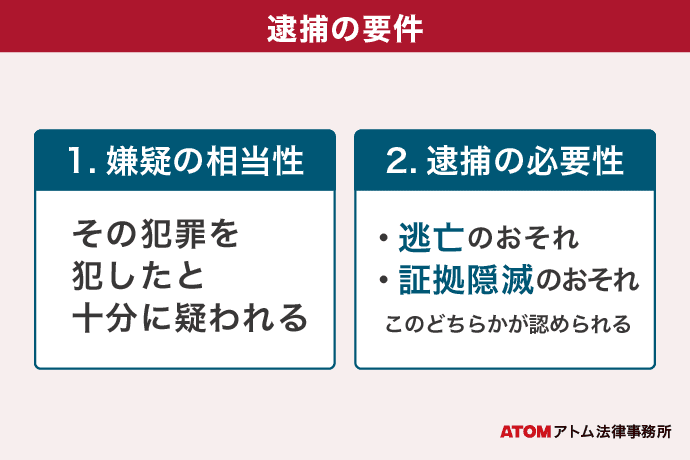

捜査機関が脅迫の被疑者を逮捕する場合には、「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が必要です。

脅迫罪を犯したといえるだけの根拠があり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に逮捕の条件が満たされます。

社会的に大きな話題となった脅迫事件や、余罪や前科が多数で重い刑罰が予想されるような脅迫事件を起こすと、逃亡のおそれありとみなされ、逮捕される可能性が高くなります。

脅迫罪で逮捕につながる証拠

脅迫罪の証拠としては、脅迫文が記された文書やメール、SNSやLINEの投稿画面、録音データ、被害者や第三者の証言が挙げられます。

メールやSNSのメッセージなどで脅迫を行った場合には、被害者が警察に被害届を提出し、証拠が調べられて後日逮捕される可能性があるでしょう。

脅迫罪で逮捕された後の流れ

脅迫罪で逮捕されると、大まかには逮捕・送致・勾留・勾留延長・起訴といった流れで手続きが進みます。それぞれの段階ごとの詳細や対応をみていきましょう。

(1)逮捕~警察での取り調べ

逮捕されると最寄りの警察署に連行され、取調べが行われた後、留置場で生活することになります。取調べで話した内容は供述調書という書面にまとめられます。ここで注意して欲しいのは、供述調書の内容を後で間違いだと認めてもらうのは非常に難しいということです。

脅迫したことを認めている自白事件の場合でも、脅迫行為に至った経緯や行為後の事情によって罪の重さが変わる可能性があります。そのため、取調べで何をどう話すかは自白事件でも非常に重要です。

逮捕段階で弁護士に依頼すれば、取調べ対応に関するアドバイスを十分に受けることができます。また、逮捕段階では家族も面会できないので、弁護士の存在は精神的にも非常に大きな支えとなります。

(2)【逮捕後48時間以内】検察官への送致(送検)

警察は、留置する必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致します。被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されることになります。

(3)【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問

検察官は、留置の必要があると判断した場合、送致から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求します。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接して勾留するかどうか決めます。これを勾留質問といいます。全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようです。

(4)【最大10日間】逮捕後の勾留

裁判官が勾留を必要と判断すると勾留状を発付します。これを勾留決定といいます。逮捕後の勾留は原則として10日間です。

(5)【最大10日間以内】勾留期間の延長

裁判官は、「やむを得ない事由」があると認めるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。延長期限は最大10日間です。

関連記事

・逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法

(6)起訴・不起訴の決定

勾留延長期間が終わると、検察官は起訴するかどうかの判断を行います。脅迫罪の場合、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いです。

起訴されることになったとしても、脅迫罪は略式手続により処理されることが多いです。略式手続は、簡易裁判所が書面のみで行う裁判です。通常の裁判よりも迅速に手続が進むのが特徴で、検察官が略式命令請求をした日から14日以内に略式命令が発せられます。脅迫罪の場合、略式手続で処理されると罰金で終了します。

略式手続ではなく通常裁判であれば、よほど悪質でなく前科がなければ執行猶予となる可能性が高いです。

ただし、罰金や執行猶予であっても前科であることに変わりありません。また、脅迫態様が悪質であったり、同種前科があるなど被疑者に不利な事情があれば、通常の裁判となり懲役刑(実刑)に処せられる可能性があります。

「前科をつけたくない」「少しでも処分を軽くしたい」とお考えなら、一刻も早く弁護士に依頼することをお勧めします。

【コラム】脅迫罪で逮捕されるデメリット

脅迫罪で逮捕された後の流れをみればわかる通り、逮捕されると起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間ものあいだ身体拘束されるという大きなデメリットがあります。

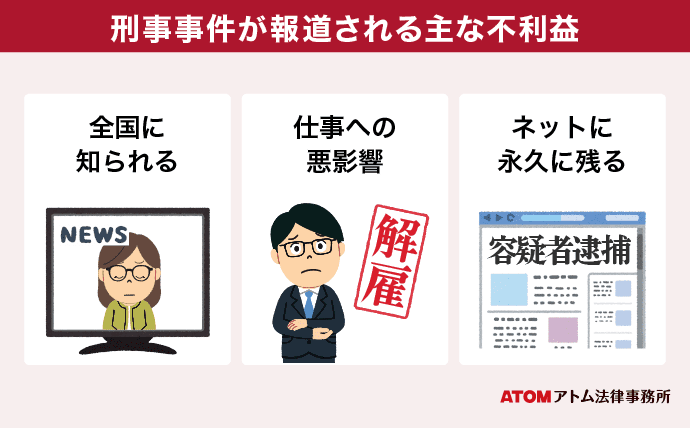

自由を奪われる身体拘束の他にもさらに、脅迫罪で逮捕されると「実名報道される恐れ」「家族や職場に知られてしまう」「起訴されたら前科がつく可能性が高い」といったデメリットがあるので注意が必要です。

実名報道される恐れ

脅迫罪で逮捕されると、実名報道される可能性があります。

実名報道される基準として法律上の決まりはありません。しかし、社会的な地位がある人や影響力の強い人が脅迫罪で逮捕されると、実名報道される可能性が高くなるでしょう。

実名報道されやすい職業の例

- 公務員

- 教員

- 医師や弁護士などの資格者

- 有名企業に勤める会社員

実名報道されると、刑事事件の結果に関わらず社会復帰が難しくなるおそれがあります。

実名報道を防ぐ方法としては、メディアに情報提供をしないよう、弁護士が警察に依頼することが考えられます。

加害者の職業や犯行態様から社会的影響がさほど大きくない場合は、記者クラブなど報道機関への情報提供を考慮してもらえる可能性があります。

100%確実ではありませんが、弁護士に依頼してみてください。

関連記事

家族や職場に知られてしまう

脅迫罪で逮捕されると、警察から家族に連絡が入ることが多いです。どのような事件か具体的には伏せられることもありますが、逮捕された事実は家族に知られる可能性が高いといえます。

また、逮捕されると最低でも数日間は留置施設で過ごすことになります。その間、仕事を休むことになりますので、状況によっては職場にも脅迫事件が知られてしまうでしょう。

数日であれば体調不良として欠勤することも可能かもしれませんが、勾留されてしまえば長期欠勤になる場合もあります。

起訴されたら前科がつく可能性が高い

日本の刑事裁判は、起訴されると99%以上の確率で有罪判決を受けることになります。

そのため、前科をつけたくないという希望が強い場合には、起訴される前に刑事事件を解決させることが重要です。

脅迫罪の定義

そもそも、脅迫罪とはどのような犯罪なのかといった基本的な定義の部分や、誰にどのような内容を告げると脅迫罪に該当するのかについて解説します。

脅迫罪とは?誰を脅迫すると犯罪になる?

脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します(刑法222条)。

脅迫とは、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知をいいます。相手方がこの告知を認識したことは必要ですが、実際に畏怖しなくても脅迫罪が成立することになるのです。

脅迫罪とは

- 脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立する。

- 法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

脅迫罪が成立し得る例としては、「殺すぞ」「子どもを痛い目にあわせるぞ」と告げる行為が挙げられます。

脅迫罪の未遂は処罰されません。例えば、「殺すぞ」と書いた脅迫状を送ったけれど相手がそれを読むに至らなかった場合、脅迫罪では処罰されません。

誰を脅迫すると犯罪になるの?

脅迫罪の加害対象となる「親族」は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族です。

※親族の範囲については厚生労働省の資料をご覧ください。

例えば、「お前の妻が不倫していると公表するぞ」と告げることは、妻の名誉に対する加害の告知になるので脅迫罪が成立します。また、相手方本人の名誉に対する告知になる場合もあります。

これに対し、内縁関係にある者や恋人は「親族」に含まれません。したがって、「お前の彼女を殺すぞ」と申し向けても脅迫罪は成立しません。ただし、他の犯罪が成立する可能性はあるので注意してください。

また、脅迫罪は人の意思決定の自由を守ることを目的としているので、会社など法人を脅迫しても脅迫罪は成立しません。もっとも、法人の代表者等に対する加害の告知に当たると評価される場合は、その自然人に対する脅迫罪が成立します。

どんな内容を告げると脅迫罪になるの?

告知の内容は、告知者が支配できるものであることが必要です。したがって、「天罰が下る」「地震を起こしてやる」と告げても、告知者はこれらの事象を支配できないため脅迫罪は成立しません。

また、第三者によって害が加えられるだろうという予告も脅迫には当たりません。ただし、告知者がその第三者に対し影響を与え得る地位にあると告げた場合は脅迫行為に当たる可能性があります。

例えば、「お前を恨んでいるのは俺だけじゃない。お前を殺すと言っている者もいる」「俺の仲間はたくさんいて、そいつらもお前をやっつけると相当意気込んでいる」と告げた行為が脅迫に当たるとされた判例があります(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号941頁)。

なお、脅迫罪が成立する可能性のある害悪の告知の具体例は以下の通りです。

害悪の告知の具体例

- 生命への脅迫:「殺してやる」「命で償え」

- 身体への脅迫:「殴るぞ」「消えない傷を残してやる」

- 自由への脅迫:「監禁してやる」「刑務所にぶち込んでやる」

- 名誉への脅迫:「恥ずかしい過去をバラしてやる」「不倫していることを言いふらしてやる」

- 財産への脅迫:「私物を捨ててやる」「飼い犬が無事で済むと思うなよ」

関連記事

・「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉?構成要件や時効を解説

脅迫とみなされる判断基準

脅迫に当たるかどうかは、告知の内容、相手方の性別、年齢、周囲の状況等を考慮して判断されます。

つまり、同じ発言内容でも状況によって脅迫罪に当たる場合・当たらない場合があるのです。

たとえば、仲の良い友人に対して笑いながら冗談として「殴るぞ」と言った場合であれば脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。

しかし、夜道でぶつかった他人に対して睨みを効かせながら「殴るぞ」と言った場合であれば、上記よりも脅迫罪が成立する可能性は高まります。

加えて、相手よりも自分のほうが体格が大きかったり、相手が80歳代の高齢者なのに自分は20歳代の若者だったりした場合は、さらに脅迫罪が成立する可能性が高まるでしょう。

このように、様々な事情を客観的に考慮することによって脅迫罪に当たるかどうかが判断されます

適法行為を告げた場合も脅迫罪になるの?

「告訴する」「不正を告発する」など、適法行為を告げた場合も脅迫罪になる可能性があります。

適法な告訴や告発は「犯罪になるわけがない!」と考える方もいるかもしれません。しかし、判例・通説は、真実は権利を行使する意思がなく、相手を畏怖させる目的であるときは脅迫に当たるとしています(大判大正3年12月1日)。

例えば、交際相手と少し揉めただけで、真実は告訴する意思がないのに「告訴する」と告げると脅迫罪が成立するおそれがあります。

どんな方法で告知すると脅迫罪になるの?

害悪の告知方法に制限はありません。文書や口頭だけでなく、態度も含みます。態度による脅迫の例としては、殴る真似をする場合が挙げられます。

電話やネットを利用した場合も脅迫罪が成立することがあります。

脅迫罪の刑罰|逮捕されると懲役は何年?

脅迫罪ではどのような刑罰を受けることになるのかみていきましょう。

脅迫罪で逮捕されると懲役?罰金?

脅迫罪で有罪判決を受ける場合に、懲役刑が科される可能性は低いです。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」ですが、懲役刑になるのは事件が社会に与えた影響が大きい場合や、前科前歴が多い場合等になるでしょう。

脅迫以外にも暴行や傷害など、別の犯罪が成立している場合も懲役刑が科される可能性があります。

しかし、脅迫罪のみが成立する事件では、被害者と示談を成立させることで不起訴となるケースが多く、起訴されたとしても略式起訴で罰金刑が科されることが多いです。

アトム法律事務所の脅迫事件の解決実績でも、ほとんどの事案で不起訴処分を獲得しています。

※有罪判決を受けた事案は全て罰金刑です。

多人数の脅迫や常習的な脅迫は罪が重くなる

単なる脅迫罪の場合であれば刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

しかし、団体や多数の人間の威力を示したり、凶器を示しながら脅迫したり、複数人で共同して脅迫した場合は暴力行為等処罰法1条が適用され、刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、常習的に脅迫罪を犯している場合は暴力行為等処罰法1条の3が適用されます。刑罰は3か月以上5年以下の懲役であり、罰金刑の定めはありません。

脅迫罪と恐喝罪の違い

脅迫罪と似た犯罪に恐喝罪があります。

前述した通り、脅迫とは一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知をする行為のことを指します。

恐喝とは、「金を出さないと殴る」や「悪評を広げられたくなかったら料金をタダにしろ」などと人に害悪を告知して財物を交付させたり、財産上の利益を得ることを指します。

刑法249条

刑法249条

1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

なお、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象となります。したがって、恐喝したものの財物が交付されなかったという場合であっても、恐喝未遂罪が適用されて逮捕・起訴される可能性があります。

また、脅迫に該当する害悪の告知内容は「相手方またはその親族の生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨」ですが、恐喝の場合はその限りではありません。

したがって、警察へ通報しない代わりに金銭を要求したり、財物を交付しないなら友人を酷い目に合わせるなどと相手を脅して財物または財産上の利益を得た場合でも恐喝罪が成立することがあります。

関連記事

・恐喝罪の逮捕率は何%?刑罰や弁護士依頼のメリット・弁護士費用も解説

脅迫罪で執行猶予はつくのか?

脅迫罪で懲役刑が科される場合には、執行猶予がつく可能性があります。

執行猶予は「3年以下の懲役・禁錮」もしくは「50万円以下の罰金」を言い渡す場合に、刑の執行を一定期間猶予する制度のことです(刑法25条1項)。

脅迫罪の懲役刑の上限は2年なので、執行猶予がつく可能性があります。

しかし、脅迫罪では懲役刑が科されるケースがそもそも少ないため、執行猶予がつくことも必然的に珍しくなります。

法律上、罰金刑に対して執行猶予がつくことも想定されていますが、現在の実務上、罰金刑を言い渡す際に執行猶予がつくことは原則ありません。

脅迫罪で逮捕されないためにできること

脅迫罪で逮捕されると長期間の身体拘束だけでなく、周囲に知られたり起訴されて前科がついたりするなどさまざまなリスクが生じます。事件そのものを解決させる必要がありますが、ここでは特に逮捕されないためにできることに絞ってポイントを解説します。

発言を撤回して被害者に謝罪

脅迫罪で逮捕されないためには、すみやかに脅迫の発言を撤回して被害者に謝罪しましょう。謝罪したからといって脅迫したという事実がなくなることはありませんが、発言の撤回によって脅迫を実行する意思がないことを示せます。

謝罪の場を設けてもらえるのであれば、きちんと謝罪の意を丁寧に伝える必要があるでしょう。もっとも、被害者が謝罪を受け入れてくれるかはわかりませんし、そもそも顔も見たくないと門前払いされるかもしれません。こういった場合は、弁護士に相談して対応を検討しましょう。

また、謝罪の場で示談の話が出るかもしれません。示談は逮捕の回避はもちろん、後の刑事処分の結果にも大きな影響を与えるので、弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。

被害者との示談を成立させる

脅迫の発言を撤回して謝罪することに加えて、被害者との示談を成立させることも非常に重要です。被害者が加害者を許すという宥恕文言つきの示談ができれば、逮捕されない可能性は高まります。また、刑事事件化そのものを見送る可能性があります。

もっとも、被害者としては身の危険を感じている訳なので、謝罪する場合と同様に、示談に応じてくれるかはわかりませんし、示談交渉の場にさえついてくれないこともあるでしょう。自分で示談交渉を進めると、無理矢理示談を迫られたといったトラブルに発展するおそれが高いです。

被害者との示談交渉については、弁護士に対応を相談してください。弁護士が間に入る場合に限り、示談に応じてくれる被害者の方もいます。示談交渉については『逮捕と示談の関係を解説|示談をして事件の早期解決を図ろう』の記事で詳細に解説しているため、ぜひ参考にしてください。

場合によっては自首も検討する

被害者によっては謝罪も示談も受け入れてくれない可能性があるので、そういった場合は自首も検討する必要があるでしょう。絶対に逮捕されないとは言い切れませんが、自首したことで逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せます。逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われるものだからです。

また、自首をすることで不起訴になったり、仮に起訴されても裁判官の裁量で刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。とはいえ、警察に行って自らの脅迫行為について話す訳なので、自首に踏み切るには不安も大きく、相当な勇気がいることでしょう。自首に不安がある場合は、弁護士に相談してください。

あらかじめ弁護士に相談しておけば、場合によっては自首に弁護士が同行してくれたりするでしょう。弁護士は法律面と精神面の両面でしっかりとサポートします。自首するかどうかお悩みなら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

脅迫事件を弁護士に依頼するメリット

脅迫罪に当たる行為をした場合、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。

早期に手を打てば、逮捕の回避や早期釈放を実現できたり、不起訴を獲得できたりして、日常生活を続けられる可能性が高まります。脅迫事件を弁護士に依頼すべき理由については、『脅迫とは?どんな弁護士に相談する?脅迫の弁護士費用や慰謝料は?』の記事でも具体的に解説していますが、ここでは弁護士に依頼するメリットを簡単に紹介していきます。

(1)逮捕の回避

脅迫罪で逮捕されそうな場合、弁護士がついていれば逮捕の必要性がないことを警察や検察に対して伝えます。具体的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを意見書にまとめて、警察や検察に提出するのです。

場合によっては、示談の進捗を伝えたり、被疑者が捜査に協力的であることをアピールしたりします。

(2)早期釈放の実現

もし逮捕されてしまったらいち早く弁護士に相談してください。逮捕されたら時間との勝負です。流れに身を任せたままでは、前科がついてしまうことになりかねません。刑事弁護のプロに任せて適切な対応をとることが自由の身になる最善の方法です。

弁護士であれば逮捕中も接見できるので、まずは被疑者から事情をよく聴き取ります。そして、被害者との連絡・示談を迅速に進めます。

次に、被疑者をすぐ釈放するよう求める意見書を検察官に提出します。ときには検察官と面会して事情を説明し、釈放に向け積極的に働きかけます。

検察官が勾留請求した場合、今度は裁判官に対し意見書を提出し面会を求めます。新たに被疑者に有利な事情が生じれば、そのことも含めて裁判官を粘り強く説得します。

また、勾留された場合は、準抗告を申立て釈放を求めます。準抗告が認められるためにも示談の成立が重要です。

(3)不起訴の獲得

脅迫事件で不起訴を獲得するには、検察官に対して不起訴が相当であることを弁護士から伝える活動が欠かせません。弁護士であれば、以下のような内容や結果を検察官に対して十分に伝えます。

- 示談締結の有無

- 示談金の額

- 脅迫に至った動機や行為態様

- 反省の有無や度合い等

脅迫事件の場合、示談が成立すれば不起訴となる可能性が高いです。不起訴となれば前科はつきません。前科がつくかどうかはその後の人生を左右するので、いち早く弁護士に依頼して、謝罪と賠償を尽くしましょう。

弁護士がついていれば示談締結の可能性を高めるだけでなく、示談の結果を検察官に対して正確に伝えることができます。

(4)処分の軽減

裁判でも示談の成立が重要です。示談が成立したこと、または成立に向けて真摯に努力を続けていることを裁判官に説明します。また、今後は被告人を監督していくことを家族に証言してもらいます。

その他にも被告人に有利になる事情を的確に示し、少しでも処分が軽くなるよう最善を尽くします。

脅迫罪の逮捕が不安なら弁護士に相談!

アトムの解決事例(脅迫)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った脅迫事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

脅迫(不起訴処分)

元交際相手とのトラブルで、無料通話アプリLINEを用いて「殺すぞ」などといった内容の文章を送信したとされた脅迫の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

脅迫(不起訴処分)

隣人トラブルが原因で、被害者に突き飛ばされて激高した依頼者が、刃物を見せて殺してやる等と脅したとされるケース。被害者は傷害、依頼者は脅迫にあたるとされ両名検挙された事案。

弁護活動の成果

被害者からの傷害事案と依頼者からの脅迫事案それぞれを勘案し、被害者から依頼者に示談金を支払うという内容で示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

もっと多くの事案を知りたい方は『脅迫事件データベース』をご覧ください。

弁護士の口コミ・アトムを選んだご依頼者様の声

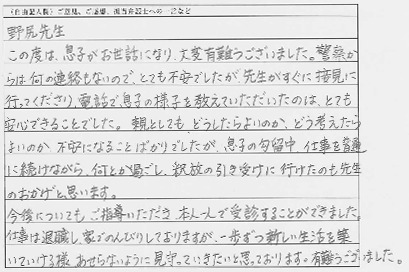

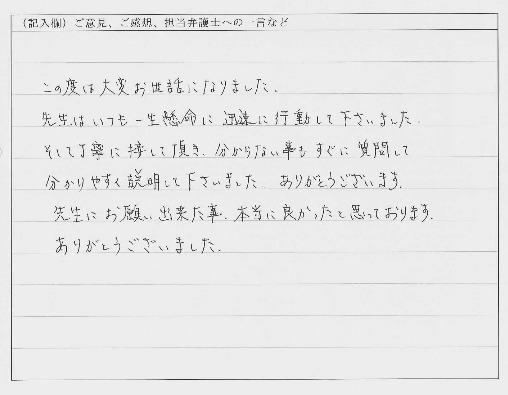

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

(抜粋)とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

刑事事件は、スピーディーな対応が非常に重要。ですが、まずは、あなたにあった弁護士を見つけることが最優先事項です。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっており、解決実績が豊富な弁護士事務所です。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間365日相談ご予約受付中

脅迫罪で逮捕されそうで不安な方、家族が脅迫罪で逮捕されてしまったという方は、今すぐアトム法律事務所の弁護士に相談してください。

警察が介入している刑事事件については、無料相談を実施しています。無料相談を希望される場合は、下記バナーより相談予約をお取りください。

相談予約の受付は24時間深夜早朝でも対応中です。