- 少年院に送致される基準は?

- 少年院に送致される年齢は?

- 少年院の前歴は将来に影響する?

少年院とは、少年(20歳未満の者)が、家庭裁判所の審判において、少年院送致の決定を受けた場合に入ることになる施設です。

少年院送致の判断においては、非行事実(犯罪行為や虞犯行為)があり、かつ要保護性が高いといえるかどうかが基準になります。

この記事では、少年院に入る基準やどのような場合に少年院送致となるのか、少年院とはどのようなところなのか、分かりやすく解説します。

少年院送致された「前歴」が将来に与える影響や、少年院送致を回避するために弁護士ができることも説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

少年院とは?入ることになる基準

どのような場合に少年院に送致される?

少年院は、家庭裁判所で開かれる少年審判において、「保護処分」として「少年院送致」の決定を受けた少年(おおむね12歳以上20歳未満の者)などが送致される施設です。

少年院に送致されると、少年の矯正教育や社会復帰支援などを受けることになります。

(少年院)

少年院法3条

第三条 少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。

一 保護処分の執行を受ける者

二 (※略)

保護処分とは?

保護処分とは、家庭裁判所が少年審判において非行少年に対して言い渡す処遇のひとつです。

非行少年とは、少年法で定められた少年保護手続の対象となる少年で、犯罪少年、触法少年、虞犯少年のことです。

非行少年とは?

- 犯罪少年

14歳以上20歳未満の少年で、罪を犯した者 - 触法少年

14歳未満の少年で、罪に当たる行為をした者 - 虞犯少年

18歳未満少年で、一定のぐ犯事由が認められ、将来、罪を犯すおそれがある者

非行少年の区分について、詳しくは『触法少年とは?逮捕・処分されることはない?定義・年齢を弁護士が解説』で解説しています。

これらの非行少年に対する「保護処分」は、少年の健全な育成と更生を目的とする教育を目的とする措置であり、刑罰とは違います。

刑罰を受けると前科がつきますが、保護処分の場合は前科はつきません。

保護処分と刑罰の違い

| 保護処分 | 刑罰 | |

|---|---|---|

| 対象 | 少年 | ・成年 ・一部の少年 |

| 目的 | 教育 | 犯罪の制裁 |

| 例 | 保護観察、 少年院送致 など | 拘禁刑、罰金 など |

| 前科 | つかない | つく |

| 前歴 | つく | つく |

保護処分には、少年院送致のほか、保護観察、児童自立支援施設などへの送致があります(少年法24条1項各号)。

再非行のおそれが強く、社会の中で更生が難しいと判断された場合、少年院送致になります。

少年が事件を起こし、少年院送致が決まるまでの流れについて詳しく知りたい方は『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事をご覧ください。

少年院に送致される年齢

原則として、少年院に送致されるのは、14歳以上20歳未満の者です。

ただし、例外として、特に必要と認められる場合は14歳未満の少年も、少年院送致されることがあります(少年法24条1項ただし書)。この場合、実務上、おおよそ12歳が目安です。

なお、家庭裁判所の決定により、26歳まで収容が継続されるケースもあります(少年法56条2項)。

少年院の入所者の構成比

2023(令和5)年、少年事件(一般保護事件)で少年院送致になったのは合計1,591人で、全体の6.6%でした。

2023(令和5)年 一般保護事件の割合

| 割合 | |

|---|---|

| 検察官送致(刑事処分相当) | 0.7% |

| 検察官送致(年齢超過) | 1.7% |

| 保護観察 | 24.6% |

| 児童施設送致 | 0.5% |

| 少年院送致 | 6.6% |

| 知事・児童相談所長送致 | 0.4% |

| 不処分 | 17.1% |

| 審判不開始 | 48.4% |

| 総数 |

『令和6年 版犯罪白書』令和6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 家庭裁判所「3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比」より抜粋のうえ、編集しました。

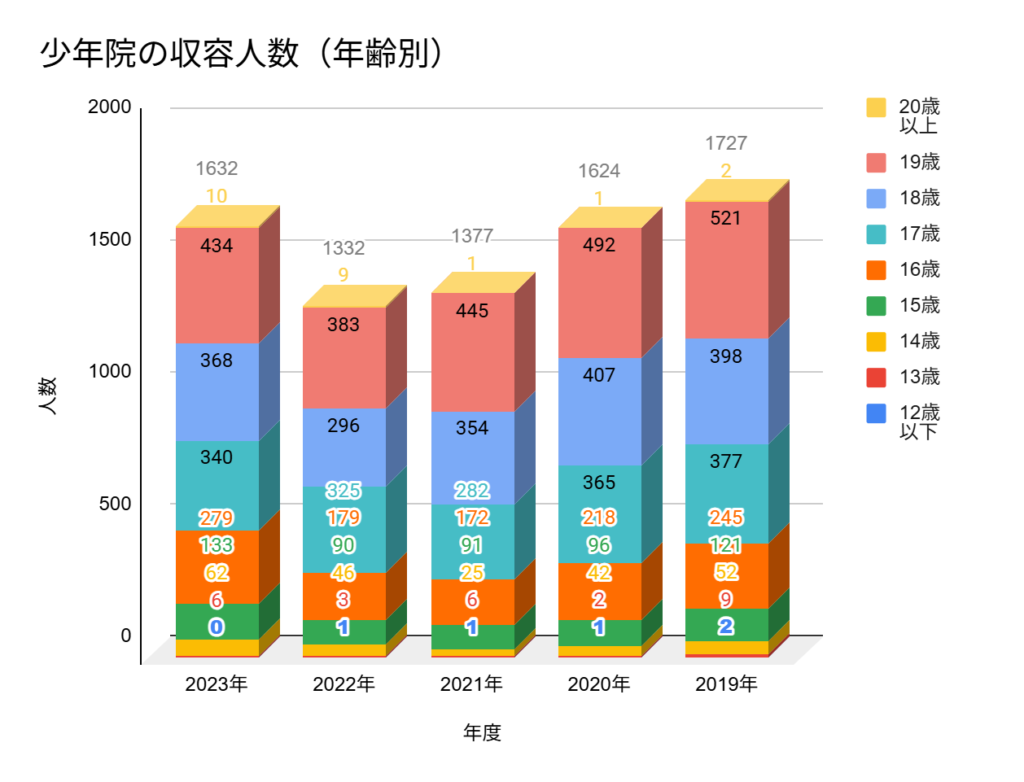

少年院入所者の人数の推移は、以下のとおりです。

2023年度の少年院の入所者は1,632人で、前年の1,332人から増加しました。

男女比は、男子91.8%、女子8.2%となっています。

少年院入所者の人員(男女別)の推移

| 年次 | 総数 | 男子 | 女子 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 1,377人 | 1,258人 | 119人 |

| 2022年 | 1,332人 | 1,203人 | 129人 |

| 2023年 | 1,632人 | 1,498人 | 134人 |

『令和6年 版犯罪白書』第3編/第2章/第4節/2 少年院入院者「3-2-4-1図 少年院入院者の人員(男女別)・女子比の推移」より抜粋のうえ、編集しました。

少年院に送致される基準は?少年院に入る罪

少年院に送致されるのは、(1)非行事実と(2)要保護性を総合的に考慮して、少年院に送致することが少年の更生につながると家庭裁判所が判断した場合です。

少年院送致が決まる「2つの要因」を詳しく見ていきましょう。

(1)非行事実の判断

少年に非行事実が認められる場合、少年院送致になる可能性があります。

非行事実の内容

- 犯罪少年の犯罪行為

- 触法少年の刑罰法令に触れる行為

- 虞犯少年の保護者の監督に服しない行為 など

少年院送致になる非行事実については、以下のようなものが多いです。

男子の非行事実・罪種

男子が少年院に収容される場合、窃盗罪、傷害罪・暴行罪、詐欺罪、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪などが多いです。

【男子】少年院入所者の非行名別構成比

| 非行名 | 割合 |

|---|---|

| 窃盗罪 | 23.2% |

| 傷害罪・暴行罪 | 21.9% |

| 詐欺罪 | 9.4% |

| 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪 | 7.3% |

| 強盗罪 | 5.7% |

| 道路交通法 | 5.7% |

| 恐喝罪 | 4.9% |

| その他 | 21.8% |

* 『令和6年 版犯罪白書』第3編/第2章/第4節/2 少年院入院者「3-2-4-3図 少年院入院者の非行名別構成比(男女別、年齢層別)」より抜粋のうえ、編集しました。

* 第5種少年院に収容された者を除く。

女子の非行事実・罪種

女子が少年院に収容される場合、窃盗罪、詐欺罪、傷害罪・暴行罪、覚醒剤取締法違反、虞犯(ぐはん)などが多いです。

虞犯とは、犯罪行為に至らないものの、不良な行状が認められることを指します。たとえば、家出、いかがわしい場所への出入り、売春などが虞犯の代表例です。

【女子】少年院入所者の非行名別構成比

| 非行名 | 割合 |

|---|---|

| 窃盗罪 | 18.7% |

| 詐欺罪 | 17.2% |

| 傷害罪・暴行罪 | 9.7% |

| 覚醒剤取締法 | 9.7% |

| 虞犯 | 9.7% |

| 放火罪 | 3.7% |

| 麻薬取締法 | 3.7% |

| その他 | 27.6% |

* 『令和6年 版犯罪白書』第3編/第2章/第4節/2 少年院入院者「3-2-4-3図 少年院入院者の非行名別構成比(男女別、年齢層別)」より抜粋のうえ、編集しました。

* 第5種少年院に収容された者を除く。

罪を犯していない場合や、非行事実が実際にはなかった場合は、審判不開始決定や不処分決定となる可能性があります。

できるだけ早く、少年事件に強い弁護士に相談しましょう。

(2)要保護性の判断

非行事実に加え、要保護性が高いと判断された場合、少年院送致になる可能性が高くなります。

要保護性とは、平たくいうと、「このまま社会に戻すと、また同じことをしてしまうおそれがあるか」という点です。本人の反省の度合いはもちろん、親の監督能力(家庭環境)や、不良交友関係の有無などから判断されます。

要保護性の判断基準は、犯罪的危険性、矯正可能性、保護相当性の3つです。

要保護性の3つの判断基準

- 犯罪的危険性

少年の性格・環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があること - 矯正可能性

保護処分による矯正教育をすることで再非行の危険性を除去できる可能性 - 保護相当性

保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること

非行事実が軽微な場合でも、特に犯罪的危険性(再び非行に陥る危険性)が高い場合、「少年院送致」になる可能性があります。たとえば、以前も同様の非行をしている場合、家庭環境が不安定である場合、不良交友が続いている場合などが挙げられます。

要保護性を解消・低減するには?

要保護性が低減すれば「保護観察」、要保護性が完全に解消されれば「不処分」となり少年院送致を回避できる可能性があります。

要保護性を解消するためには、環境調整や被害者の方との示談が重要です。

非行事実を認める場合は、少年事件に強い弁護士に相談して、環境調整や示談交渉のサポートを受ける必要があります。

家庭裁判所での審判~少年院送致の流れ

それでは、少年事件で少年院送致はどのように決まるのでしょうか。

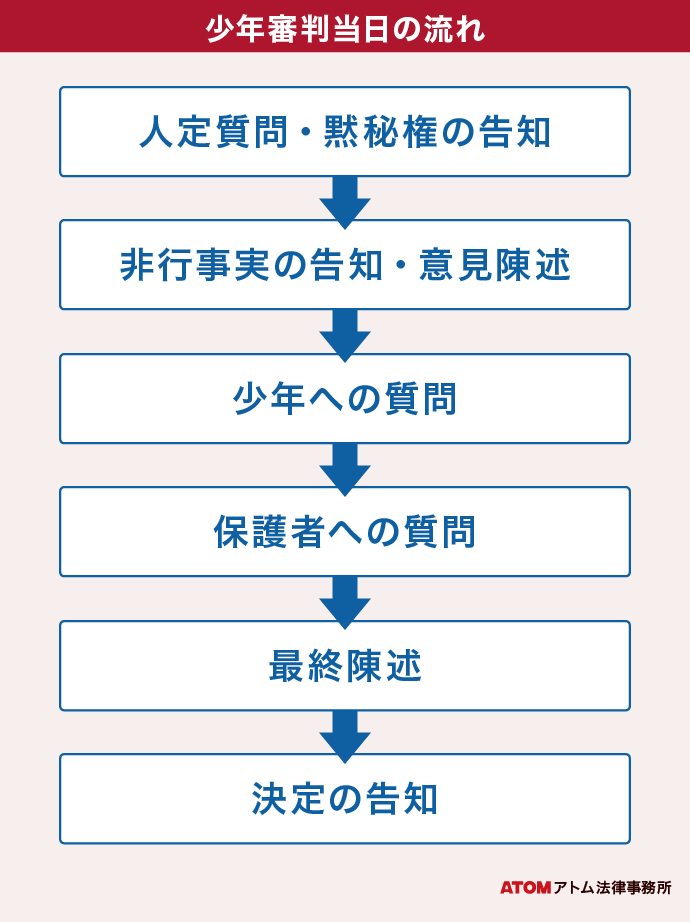

少年事件は、事件発生から家庭裁判所送致を経て、少年審判が行われます。少年審判当日は以下のような流れで進行します。

審判の流れ

- 人定質問、黙秘権告知

- 非行事実の告知、少年及び付添人の意見陳述

- 少年への質問

- 保護者への質問

- 調査官・付添人の処遇意見の最終陳述

- 決定の告知

少年院送致が決定されたら、早ければ即日、遅くとも数日以内に少年院に送致されることになります。裁判所によっては、審判終了直後に、裁判所の庁舎内で少年と面会することができます。

少年審判の流れについてはこちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

保護観察中の再犯・再非行は少年院送致になる?

保護観察中に再犯・再非行をしてしまった場合は、再犯でない場合よりも少年院送致になる可能性が高まります。

2023年度、少年院に新たに収容された者の身上は以下のとおりです。1号観察中および特定1号観察中というのが、少年審判によって保護観察に付されている者です。

2号観察中および特定2号観察中にあたるのは、少年院からの仮退院中で保護観察に付されている者です。

少年院新収容者の非行時の身上

| 人数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 1号観察中 | 511人 | 31.3% |

| 特定1号観察中 | 100人 | 6.1% |

| 2号観察中 | 158人 | 9.7% |

| 特定2号観察中 | 5人 | 0.3% |

| 試験観察中 | 63人 | 3.9% |

| 施設在所中 | 6人 | 0.4% |

| 該当なし | 789人 | 48.3% |

| 総数 | 1,632人 | – |

少年矯正統計調査 少年矯正統計 少年院「新収容者の非行名別 非行時の身上及び矯正教育課程・処遇課程等 非行時の身上」より数値を抜粋のうえ、編集しました。

1号・特定1号観察中の再犯・再非行と少年院送致

1号観察とは、家庭裁判所が非行少年に対する保護処分として決定する保護観察のことです。特定1号観察とは、少年法64条1項2号にもとづく、特定少年(18歳以上20歳未満の者)に対する6か月または2年間の保護観察のことです。

保護観察中に遵守事項に違反した場合、特に再犯・再非行に及んだ場合は、その程度によっては少年院送致となる可能性があります。

2023年度、少年院送致になった少年の中で1号観察中だったのは511人(31.3%)と、かなり大きな割合を占めています。また、特定1号観察中に少年院送致になった少年は、100人(6.1%)です。

もっとも、再犯・再非行が軽微であり現行の保護観察で更生が期待できる場合には、少年院に送致せず保護観察が継続される傾向にあります。

遵守事項には、以下のようなものがあります。一般遵守事項は全員に適用され、特別遵守事項は少年一人ひとりに設定されます。

| 遵守事項の例 | |

|---|---|

| 一般遵守事項 | ・再犯しない、再非行に走らない ・保護観察官などの指導監督を誠実に受ける ・届け出た住居で生活する ・転居、7日以上の旅行には許可をもらう |

| 特別遵守事項 | ・犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入りなどをしない ・労働、通学などをおこない、健全な生活を続ける ・生活上・身分上の特定の事項を保護観察官などに申告 ・特定の犯罪的傾向を改善するための処遇を受ける ・特定の場所に一定期間宿泊して指導監督を受ける ・社会貢献活動などをおこなう ・その他指導監督に必要な事項を守る |

2号・特定2号観察中の再犯・再非行と少年院送致

少年院を仮退院して保護観察中の者が再犯・再非行した場合、その程度によっては、少年院へ再収容(戻し収容)されることがあります。

2023年度、2号・特定2号観察中に少年院に再収容となった者は、合わせて163人(10.0%)です。

少年院に入る期間・入ることになる少年院

少年院の種類

少年院には、第1種から第5種まであります。

犯罪傾向が進んでいるかどうか、心身に著しい障害があるかどうかなどを基準に、各少年院に振り分けられます。

| 種類 | 対象者 |

|---|---|

| 第1種少年院*¹ | 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの |

| 第2種少年院*² | 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のもの |

| 第3種少年院*³ | 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの |

| 第4種少年院 | 少年院において刑の執行を受ける者 |

| 第5種少年院*⁴ | 少年法64条1項2号の保護処分の執行を受け、かつ、同法66条1項の規定による決定を受けた者 |

*¹ 従来の初等少年院・中等少年院を統合したもの

*² 従来の特別少年院を解消したもの

*³ 従来の医療少年院に相当

*⁴ 新設

第1種少年院から第3種少年院までは、家庭裁判所の審判で、少年院送致が決定が決定した者が入る少年院です。家庭裁判所が少年院送致決定をする場合、入る少年院の種類を指定します。(少年審判規則37条1項)。

第4種少年院は、刑罰の執行を受ける者が入る少年院です。拘禁刑の言渡しを受けた16歳未満の少年の場合、16歳になるまで、少年院で過ごすケースもあり、その際、第4種少年院に入ります(少年法56条3項)。

第5種少年院は、特定少年(18歳以上20歳未満の者)のうち、2年間の保護観察処分を受け、かつ、遵守事項違反により少年院送致となった者が入る少年院です。

女子が入る少年院

第3種少年院を除いて、少年院は男女別になります。

女子が入る少年院には、紫明女子学院、青葉女子学園、榛名女子学園、愛光女子学園、交野女子学院、貴船原少女苑、丸亀少女の家、筑紫少女苑、沖縄女子学園などがあります。

少年院に入る期間

少年院に入る期間は、矯正教育課程に応じて変わります。

非行の傾向が強いほど、少年院での矯正教育を受ける時間がかかるため、収容期間は長くなります。

たとえば、重い罪を犯した場合、何度も罪をくり返している場合などです。

以下の表は、各矯正教育課程における標準的な収容期間と、2023(令和5)年度における少年院の収容人員をまとめたものです。

2023(令和5)年 矯正教育課程と標準的な収容期間

| 少年院 の種類 | 矯正教育課程 | 標準的 な期間 | 人数 (人) | 割合 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 第1種 | SE | 6か月 以内 | 11 | 0.7 |

| 第1種 | E1~2 | 2年 以内 | 71 | 4.4 |

| 第1種 | SA | 6か月 以内 | 165 | 10.1 |

| 第1種 | A1~3 | 2年 以内 | 760 | 46.6 |

| 第1種 | N1~3 | 2年 以内 | 574 | 35.2 |

| 第2種 | A4~5 N4~5 | 2年 以内 | 16 | 10.0 |

| 第3種 | D | 2年 以内 | 34 | 2.1 |

| 第4種 | J | – | – | – |

| 第5種 | P1 | 3か月 以内 | – | – |

| 第5種 | P2 | 6か月 以内 | 1 | 0.1 |

令和6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/3「少年院における処遇」「3-2-4-9表 少年院入院者の人員(矯正教育課程別)」より抜粋のうえ編集しました。

もっとも多いのは、第1種少年院でA1・A2・A3の矯正教育課程を受ける者で、この場合、標準的な収容期間は2年以内となります。

- A1(社会適応過程Ⅰ)

義務教育を終了した者のうち、社会適応上の問題がある者で、他の過程の類型には該当しないもの - A2(社会適応過程Ⅱ)

義務教育を終了した者のうち、反社会的な価値観等、特質上特に問題となる事情を改善する必要があるもの - A3(社会適応過程Ⅲ)

外国人等で、日本人と異なる処遇上の配慮を要する者

Q 旧法の場合は?

旧法下では、少年院に入る期間は以下のようなものでした。

短期処遇

| 短期処遇 | 期間 |

|---|---|

| 特修短期処遇 | 4か月以内 |

| 一般短期処遇 | 6か月以内 |

長期処遇

| 長期処遇 | 期間 |

|---|---|

| 比較的短期 | 8か月から10か月 |

| 処遇勧告なし(標準) | 1年程度 |

| 比較的長期 | 1年から2年以内 |

| 相当長期 | 2年を超える期間 |

初等少年院・中等少年院における処遇は、短期処遇または長期処遇として実施されていました。

特別少年院・医療少年院における処遇は、長期処遇として実施されていました。

特定少年の場合

特定少年(18歳、19歳の者)の保護処分は、少年院送致、2年間の保護観察、6か月の保護観察から選択されます(少年法64条1項3号)。

少年院送致の場合、少年院に入る期間の上限は3年です(少年法64条3項)。

また、先ほども触れましたが、特定少年が2年の保護観察になった場合に、重大な遵守事項違反があったときは、「第5種少年院」に収容される可能性があります。この場合、少年院に入る期間の上限は1年です(少年法64条2項)。

少年院(一覧)

令和6年4月1日現在、少年院は、全国に43庁(分庁6丁を含む。)設置されています。

収容される少年院は、第1種から第5種のうち自分に適した少年院で、少年審判をおこなった家庭裁判所や自宅の近くにある施設です。

全国の少年院の所在地、連絡先などについては、法務省「少年院一覧」をご覧ください。

少年院に送致された後の生活

少年院の1日のスケジュール

少年院では、規則正しい生活をし、集団生活の中で人との接し方や社会のルールを学びます。

少年院の一日のスケジュールは、少年院ごとに異なりますが、目安としては以下のようなものになります。

少年院の一日(例)

| 6:30 | 起床・役割活動 |

| 7:40 | 朝食・自主学習など |

| 8:50 | 朝礼(コーラス・体操) |

| 9:00 | 生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、運動など |

| 12:00 | 昼食、余暇など |

| 13:00 | 生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、運動など |

| 17:00 | 夕食・役割活動 |

| 18:00 | 集団討議、教養講座、個別面談、自主学習、日記記入など |

| 20:00 | 余暇など(例:テレビ視聴) |

| 21:00 | 就寝 |

法務省矯正局『明日につなぐ 少年院のしおり』P.2「少年院の一日(例)」

少年院の矯正教育の内容

少年院では、改善更生と円滑な社会復帰のために、矯正教育が行われます。

少年の状況に応じて、1級から3級までの3段階に処遇が分かれます(少年院法16条)。

少年院に入ったら、まず3級に編入され、矯正教育が実施されます。

その後、1級を目指して、改善更生に励みます。少年個人の状況などに応じて、級が上がったり下がったりします。

なお、1級に達した場合、仮退院が検討されます。

在院者の処遇(3段階)

| 段階 | 内容 | |

|---|---|---|

| 1級 | 出院準備教育 | 退院後の生活設計を建てる |

| 2級 | 中間期教育 | 問題改善のための具体的指導を受けて、更生に取り組む |

| 3級 | 新人時教育 | 問題改善の意欲を喚起・目標を設定する |

矯正教育の具体的な内容としては、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導などです。

生活指導

生活指導とは、善良な社会の一員として自立した生活を送るために、基本的な知識や生活態度を身に着けるための指導のことです(少年院法24条)。

基本的な生活訓練、感情コントロールの練習、再犯防止や被害者の心情理解など、多岐にわたります。

全体講義、面接指導、作文指導、日記指導、グループワークなどの方法がとられます。

生活指導の例

- 基本的生活訓練

- 問題行動訓練

- 治療的指導

- 被害者心情理解指導

- 保護関係調整指導

- 進路指導

- 特定生活指導(被害者の視点を取り入れた指導、薬物非行・性非行・暴力の防止指導、家族関係指・交友関係指導、成年社会参画指導) など

職業指導

職業指導とは、就労意欲を高め、職業上有用な知識と技能を習得するための指導のことです(少年院法25条)。

職業生活設計指導と職業能力開発指導がおこなわれます。

職業生活設計指導の例

- 必修プログラム

ビジネスマナー、パソコン操作、キャリアカウンセリングなどの指導 - 選択プログラム

職場の安全衛生、接客の基本知識などの指導

職業能力開発指導の例

- ICT技術科(例:プログラミング)

- 総合建設科(例:電気工事、溶接、土木建設)

- 製品企画科(例:農園芸、木工、手芸、陶芸)

溶接、土木・建築、ICT、車両の運転などの資格・免許を取得をする人もいます。

取得できる資格の例

- 大型特殊自動車第一種免許

- フォークリフト運転技能講習終了証

- ガス溶接技能講習終了証

- 介護職員初任者研修終了証

- 危険物取扱者(乙種・丙種)免状 など

※『北海道少年院』「北海道少年院の処遇内容」より抜粋

教科指導

教育指導とは、学校教育法に定める学校教育に準ずる内容の指導です(少年院法26条)。

義務教育を終了していない少年でも、少年院の中で、学習指導要領に沿って、基礎学力をつけることができます。

希望した場合、高等学校卒業程度認定試験を受験することもできます。

体育指導

体育指導とは、自立した社会生活を営むための、健全な心身を育てる指導です(少年院法28条)。

持久走、基礎体力トレーニング、ソフトボール、卓球、バドミントン、バレーボール、エアロビクス、水泳、スキー、ダンスなどをおこないます。

特別活動指導

特別活動指導とは、情操を豊かにし、自主性・自律性・協調性を育てるための指導です(少年院法29条)。

社会貢献活動(例:福祉施設ボランティア、清掃活動)、役割活動(例:日直、図書係)、レクリエーション(例:運動会、誕生会)、クラブ活動(例:書道、美術、音楽)などをおこないます。

少年院の食事・入浴・髪型

少年院の食事

少年院では、1日3回の給食があります(少年院法施行規則23条1項1号)。

麦ごはんとみそ汁を中心にした和食や、うどん、ラーメン、スパゲッティ、カレーライスなどが出ることもあります。

少年院の入浴

少年院の入浴は、少年院に入った後すみやかにおこなわれるほか、1週間に2回以上入浴できます(少年院法施行規則30条)。

少年院の髪型

髪については、男子は、少年院に入ってすぐ調髪・ひげ剃りをします。その後、調髪はおおむね1か月に1回、髭剃りは1週間に2回以上します(少年院法施行規則31条1項、同2項)。

男子の髪型は、基本、オールショート刈り又はショートバック刈りです(在院者の保健衛生及び医療に関する訓令6条1項(1)本文)。ただし、第5種少年院の在院者や出所が近い者などは、華美にわたることなく、清楚な髪型とされます(同6条1項(1)ただし書、同2項)。

女子は、必要に応じて調髪されます(少年院法施行規則30条3項)。女子は、華美にわたることなく、清楚な髪型とされます(在院者の保健衛生及び医療に関する訓令6条1項(2))。

少年院の面会・通信のルール

ご家族などが面会する場合、少年院長によって、面会の人数・場所・日・時間帯などを制限されることがあります。ただし、その場合でも、1か月に2回面会可能とされています。

ご家族などの面会の場合、少年院の職員が立ち会い、録音、録画される可能性もあります。

一方、少年の付添人・弁護人、あるいはそれらになろうとする者の場合は、原則として、日時・回数の制限なく面会ができます。

弁護士の面会の場合、少年院の職員による立会や録音・録画も許されません。

| 付添人・弁護人 | それ以外 | |

|---|---|---|

| 面会の制限 | 原則なし | 制限あり |

| 立会・録音など | なし | あり |

手紙のやりとりについては、相手方が矯正教育の実施に支障を生じるおそれがある場合を除いて、基本的に許されます。

さらに、少年院では、改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認められる場合、電話などで通信することが可能になります。

少年院送致を回避するために弁護士ができること

更生のための環境改善をサポート

少年院送致を避けるには、少年の「要保護性」を減らすことが重要です。

少年事件に強い弁護士は、非行の原因を本人と話し合い、必要に応じて治療を促したり、家庭環境の改善・家族の監督を誓約書にまとめて裁判所に提出したりします。

また、在学中の少年には学校の協力を求め、復学や更生の準備を整えるよう働きかけるといった支援を通じて送致回避を目指します。

示談交渉・被害弁償

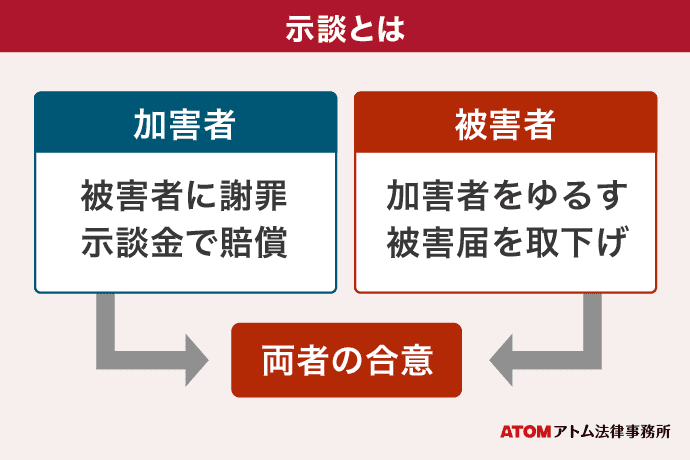

示談とは、加害者が、被害者に対して謝罪をおこない、和解の合意をすることです。

少年事件の場合も、示談や被害弁償をすることで、処分の軽減につながる可能性があります。当事者間では事件が解決したこと、少年自身が反省していることなどを示す事情となるからです。

少年事件に強い弁護士に依頼することで、スムーズな示談交渉が期待できます。

関連記事

少年審判で処分の軽減を目指す

少年審判において、弁護士は少年の権利を擁護する役割の「付添人」として活動します。

付添人となった弁護士は、審判が開かれるまでに少年と何度も面会し、反省を深められるようにサポートします。

並行して、家庭が学校に働きかけて、更生のための環境調整を積極的におこないます。そして、審判当日、付添人は、少年の反省の様子や、環境調整ができていることを主張しながら、裁判官を説得し、処分の軽減を目指します。

少年院についてよくある質問

Q.少年院と少年刑務所の違いは?

少年院と少年刑務所は違います。

少年刑務所は、罪を犯して拘禁刑などの刑罰が確定した16歳以上20歳未満の者が入る施設です。

令和6年4月1日現在、少年刑務所は、全国で計7庁あります。

少年院と少年刑務所の違い

| 少年院 | 少年刑務所 | |

|---|---|---|

| 対象 | ・少年院送致を受けた少年 ・おおむね12~26歳 | ・を受ける少年 ・16~20歳 |

| 目的 | 教育 | 制裁 |

| 内容 | 矯正教育、指導 | 刑務作業、指導 |

| 場所 | 43庁 | 7庁 |

Q.少年院と少年鑑別所の違いは?

少年鑑別所とは、非行少年を一時的に収容して鑑別などを行う施設です。

鑑別とは、「鑑別」とは、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、少年が非行に走った原因や更生の方法などを調査することです。

鑑別の結果は、少年審判で処分を決めるための判断材料になります。

事件が家庭裁判所に送致され、裁判官が観護措置の決定をおこなうと、少年は少年鑑別所に送られます。収容期間は原則として2週間までですが、1回更新することができ、最長で4週間となります。

Q.少年院の仮退院制度とは?

少年院の仮退院制度とは、少年院に収容されている少年を仮に退院させる制度のことです。

仮退院の期間中は、保護観察の対象になります。

保護観察では、必要な指導、住居や仕事の確保などの支援がおこなわれます。

2023(令和5)年度、少年院の出院者は1,328人でしたが、このうち1,327人(99.9%)が仮退院者でした。

矯正教育課程「SE」「SA」の仮退院者の平均在院期間は144日、それ以外の矯正教育課程の者は389日でした(『令和6年 版犯罪白書』第3編/第2章/第4節/4「出院者」より)。

Q.12歳未満も少年院に送致される?

少年法の規定では、「おおむね」12歳以上の少年であれば、少年院送致できると書かれています(少年院法4条1項1号、同3号参照)。

絶対に12歳以上でなければならないとは書かれていないので、場合によっては12歳未満も少年院送致になる可能性はあります。

もっとも、少年院の収容人数(年齢別)の統計によれば、2023年度に少年院送致となったのは全体で1,632人、そのうち「12歳以下」の人数は0人となっています。

また、直近5年間で見た場合でも、「12歳以下」で少年院送致になったのは最大で2人という結果になっており、非常に少ないことが分かります。

2023年度少年矯正統計(少年院)「少年院別 被収容者の年齢」(年次:2019年~2023年)より数値を抜粋のうえ、編集しました。

Q.少年院への入所は前歴になる?前歴は消える?

少年院への入所歴は、前科(ぜんか)にはなりませんが、前歴になります。

前歴とは、捜査や調査などを受けた履歴のことをいい、前歴は本人が亡くなるまで一生消えることはありません。

少年院送致されたことが将来に悪影響を及ぼすことを心配される方も多いですが、前歴がついたことで将来的な影響は限定的です。多くの場面で直接の不利益はないでしょう。

ただし、公務員採用や資格取得、再犯時の扱いなどでは影響が出る可能性はあります。

前科と前歴の違い

| 前科 | 前歴 | |

|---|---|---|

| 意味 | 有罪が確定した履歴 | 捜査をうけた履歴 |

| 例 | 裁判で拘禁刑が確定した | 審判で少年院送致が決定した |

| 不利益 | ・海外渡航の制限 ・職業資格の制限 ・選挙権の制限 | ・再犯時に影響が出る可能性 |

関連記事

・前科がつくデメリットとは?前歴との違いや前科を回避するための方法

少年事件を弁護士に依頼するには?

少年事件に強い弁護士の選び方

少年事件に強い弁護士の選び方

- 解決実績が豊富な弁護士か?

- 迅速な対応ができる弁護士か?

- 弁護士との相性はどうか?

少年事件に強い弁護士は、少年事件の解決実績が豊富で、迅速な対応ができる弁護士です。

少年事件では、要保護性の低減・解消に向けた弁護活動が非常に重要となります。

少年事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、どのような対応をすべきか分かるので安心して、依頼することができます。

また、少年事件に強い弁護士は、迅速な対応ができる弁護士です。

少年事件は、逮捕・勾留されたり、少年鑑別所に収容されたりする可能性があるため、釈放のために迅速な対応を求められることもよくあります。

また、少年審判までの期間に、環境調整や被害者の方との示談を進めておく必要もあります。

そのため、スピーディーに対応できる弁護士に依頼するべきです。

そして、弁護士との相性も大切です。

弁護士は、少年と面談しながら、内省をサポートします。弁護士との相性が良ければ、少年は本音を話しやすいです。弁護士との対話の中で、自分の行動をよりよく振り返ることができ、更生に意欲的になります。

このような内省と更生の意欲の高まりは、家庭裁判所での審判において、少年院送致を回避できる可能性を高める要素になります。

関連記事

少年事件の弁護士費用

少年事件の弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。

事件の難易度や成果に応じても、弁護士費用が変わってきます。

弁護士費用の目安

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律相談料 | 正式な依頼前にかかる弁護士相談の費用 ・初回、無料 ・30分、数万円 |

| 着手金 | 正式に依頼するときにかかる弁護士費用 ・約60万円~80万円程度 |

| 報酬金 | 弁護活動の成果に応じて発生する費用 ・示談成立:1件〇〇万円 ・処分回避:〇〇万円 |

| 出張日当 | 示談や審判などへの弁護士の出張日当 ・時間や場所による |

| 実費 | コピー代・郵送料など |

関連記事

アトム弁護士の解決事例

アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきました。

少年事件の解決実績も豊富な弁護士集団です。

こちらでは、アトム法律事務所が過去に取り扱った少年事件について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。いずれも少年院送致を回避した事例です。

少年事件:撮影罪(審判不開始)

アトムの解決事例(審判不開始)

少年が、電車内で、自分のスマホを使い、女性を盗撮した事案。被害者に見つかり、警察で事情聴取された。

弁護活動の成果

被害者の方に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。

再犯防止のために、カウンセリングに通院した。また、盗撮できないように自身のスマホの設定を変えた。原付免許を取得し公共交通機関を利用せずに、通学できるようにもした。

結果、処分不開始で終結となった。

最終処分

処分不開始

少年事件:複数の窃盗事件(不処分)

アトムの解決事例(不処分)

少年が、学校内で、仲間と共謀して合計11件の窃盗をした事案。少年が成人間近であったため、早期解決が必要となった。

弁護活動の成果

被害者の方に謝罪と賠償を尽くし、11件中9件で、示談が成立。

贖罪寄付もおこなった。

少年審判でのサポートもおこない、不処分で終結となった。

最終処分

不処分

少年事件:ひったくり(保護観察)

アトムの解決事例(保護観察)

少年が、路上で、被害者の後をつけ、暗がりでバックをひったくりした事案。逮捕された。

弁護活動の成果

受任後、裁判所に意見書を出し、勾留を阻止。

被害者の方に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。

少年自身の言葉で被害者に謝罪を述べたほか、少年センターのプログラムに参加した。

結果、少年院送致を回避。保護観察となった。

最終処分

保護観察

少年院のお悩みはアトムの弁護士にご相談を

まとめの一言

家庭裁判所の審判で、要保護性が高いと判断された場合、少年院送致になってしまいます。

少年院送致の可能性を下げるには、早期に弁護士に相談し、要保護性を低減・解消するためのサポートをしてもらう必要があります。

要保護性を解消するには、環境調整、被害者の方との示談などが非常に重要です。

少年事件でお悩みの方は、少年事件に強いアトム法律事務所の弁護士まで、是非ご相談ください。

アトムの弁護士相談:24時間予約受付中

アトム法律事務所は、現在、24時間365日相談ご予約受付中です。

警察沙汰になった少年事件については、初回30分無料で弁護士相談が可能です。

- 息子が逮捕されてしまった

- 少年事件で警察から呼び出しを受けた など

少年事件のお悩みは、アトム法律事務所弁護士までご相談ください。お電話お待ちしております。