2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

刑事事件を起こしてしまった方や、そのご家族の中には、「このまま逮捕されてしまうのか」「起訴されて前科がつくのでは」と、不安な気持ちで過ごされている方が多いのではないでしょうか。

そんなとき、状況を改善するための一つの手段が被害者との示談です。被害者と示談することができれば、逮捕・勾留を回避したり、不起訴で前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。

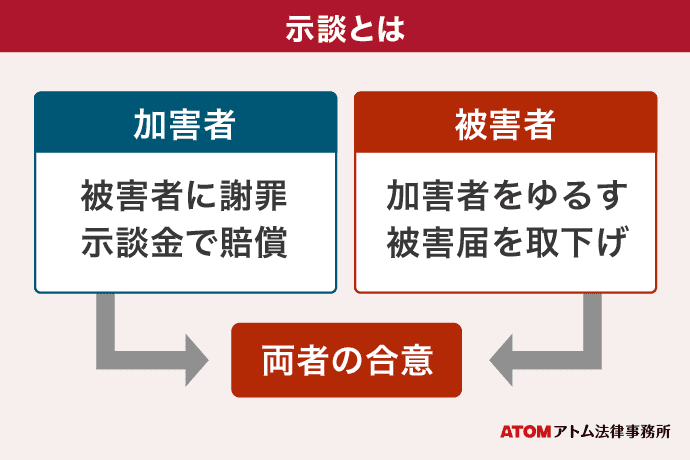

刑事事件における示談とは、事件の加害者が被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことなどを条件として、当事者同士で民事上の紛争を解決する合意のことを指します。

ただし、示談は加害者本人では難しいケースがほとんどで、弁護士への依頼が事実上必須となります。

この記事では、刑事事件における示談の重要性や、示談金の相場、具体的な示談の条件、そして弁護士に依頼するメリットまで、多くの刑事事件で示談を成功させたアトム法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

示談とは?

刑事事件の示談とは、被害者と加害者との間で関係を清算する和解契約のことです。

刑事事件を起こしてしまった加害者と被害者の間で話し合い、示談を締結することで、その事件については和解したこととなります。その際に示談書を作成することによって当事者間では事件が解決していることを警察や検察に示すことができます。

示談の締結の際には、示談金として加害者が被害者に金銭を支払うことが通常です。また、金銭以外に条件を取り決めることもあります。

示談ができる犯罪は?

示談は、被害者との和解を前提とする制度のため、「被害者がいる犯罪」でのみ成立します。

たとえば、暴行・窃盗などの被害者がいる事件では、被害者の連絡先を入手できれば示談交渉に臨むことができます。

一方、覚醒剤取締法違反、銃刀法違反などの被害者がいない犯罪で示談はできません。

示談は早いほど効果がある

刑事事件では、示談のタイミングが結果を大きく左右します。特に起訴される前に示談を成立させることができれば、不起訴となる可能性が高まります。

日本の刑事裁判では起訴されると99.9%以上の確率で前科がつくため、起訴前に示談を締結させることが重要です。

起訴された後でも、示談によって執行猶予の獲得など、処分の軽減が期待できます。

示談の条件は何がある?

示談の条件は、法律で一律に定められているわけではなく、事件の内容、被害の程度、当事者間の関係性などに応じて、個別の交渉によって決められます。一般的に含まれる主要な条件は以下の通りです。

一般的な示談の条件

- 示談金の支払い

- 宥恕(ゆうじょ)条項

- 被害届の取下げ、告訴の取消

- 接触禁止条項

- 口外禁止条項

- 清算条項

刑事事件の示談は、単にお金を払えば済むというものではなく、被害者の心情に配慮し、将来の紛争を防ぐための様々な条件を慎重に話し合って決める必要があります。

特に、示談金の額や宥恕条項(被害者が加害者を許す意思を示す条項)の有無は、その後の刑事手続きに大きな影響を与えます。

当事者同士で直接交渉すると、感情的な対立が激化したり、不適切な内容で合意してしまったりするリスクがあります。

例えば、清算条項という「示談書の内容以外に、当事者間には一切の債権債務関係が存在しないことを確認する条項」がなければ、示談したはずの被害者から追加の損害賠償請求が来る可能性があります。

そのため、適正な条件で、かつ円滑に示談を成立させるためには、早期に弁護士に相談し、交渉を依頼することが重要です。

刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談のメリット

刑事事件で示談するメリットは大きく5つあります。

刑事事件で示談するメリット

- 被害届の取り下げ

- 逮捕回避・早期釈放

- 不起訴で前科回避

- 刑事処分の軽減

- 民事訴訟のリスク減

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)被害届の取り下げ

加害者が被害者と示談を結ぶことで、被害届を取り下げてもらえる可能性が高まります。

示談書に「被害届を取り下げること」を条件として盛り込むことで、事件が当事者間で解決されたとみなされ、警察の捜査が終了したり、検察の処分が軽くなったりする可能性があります。

確実に取り下げてもらうには、示談書と一緒に「被害届取下書」も作成し、被害者に署名してもらい、警察に提出する方法がよく取られます。

関連記事

・被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?

(2)逮捕回避・早期釈放

被害者との示談によって逮捕前であれば逮捕回避、逮捕後であれば早期釈放が実現する可能性があります。

そもそも逮捕・勾留の判断は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかが基準ですが、示談によって事件が当事者間で解決していれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは小さいと判断されやすくなります。

たとえ逮捕されても、検察や裁判所に示談の成立を示せば、勾留されずに釈放されたり、示談交渉中であることを理由に、処分保留で釈放されるケースもあります。また、起訴後であっても保釈が認められたりすることがあります。

関連記事

(3)不起訴で前科回避

被害者との示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まり、前科がつかずに済むという大きなメリットがあります。特に被害者がいる事件では、被害者と和解しているかどうかが起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

場合によっては、検察官から被害者との示談を勧められることもあります。仮にそうでなくても、示談書や意見書などを通じて示談の経緯を丁寧に伝えることで、不起訴となるケースは少なくありません。

さらに、示談書に「被害者が加害者を許している」(宥恕〈ゆうじょ〉条項)という文言があれば、不起訴の可能性がより高まります。加えて、被害者が処罰を望まない旨を記載した「嘆願書」も、検察の判断に有利に働く重要な資料です。

関連記事

(4)刑事処分の軽減

たとえ起訴されてしまった場合でも、示談の成立によって刑事処分が軽くなる可能性があります。

刑事処分は、加害者の行為に対してどれだけの処罰が妥当かを判断する中で決まりますが、被害者との和解ができていれば、すでに一定の解決が図られていると見なされ、重い処罰の必要性が下がります。

その結果として、「略式起訴による罰金刑」「裁判での執行猶予付き判決」など、比較的軽い処分で済む可能性が高まります。

(5)民事訴訟のリスク減

刑事事件を起こした場合、加害者は被害者から損害賠償請求(慰謝料など)を受ける可能性があります。これは刑事処分とは別に、民事上の責任として問われるものです。

しかし、示談の際に「今後一切の請求をしない」旨を内容に盛り込むことで、刑事だけでなく民事の賠償問題も一括して解決できます。結果的に被害者から民事訴訟を起こされるリスクを防ぎ、精神的・経済的負担を軽減できます。

被害者側も手間をかけずに確実に賠償を受け取れるため、示談に応じる理由になりやすいです。

刑事事件と民事事件の違いについて詳しく知りたい方は『刑事事件と民事事件の違いとは?民事訴訟のリスクを避ける方法』をご覧ください。

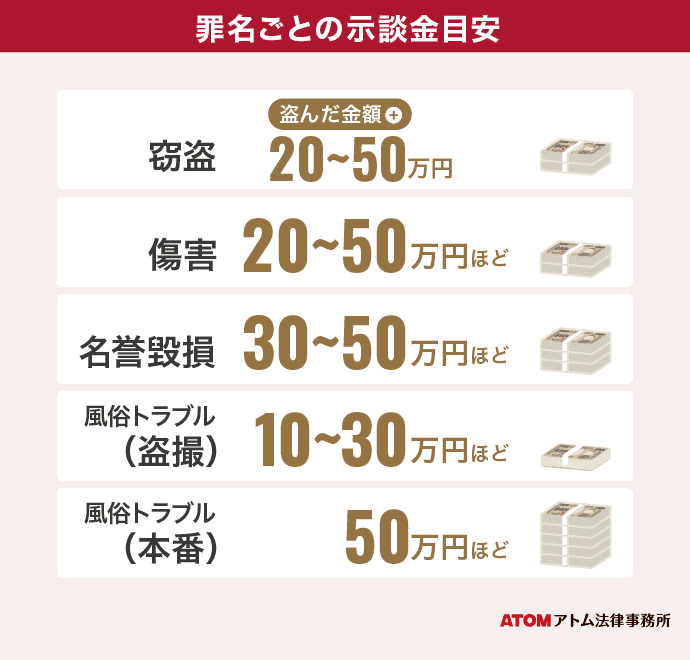

【ケース別】刑事事件の示談金の相場は?

窃盗の示談金の相場

窃盗は財産犯であるため、示談金の支払は被害弁償と併せて行うことも多いです。

そのため、窃盗の示談金は、盗んだ金品の金額によって異なります。

窃盗の示談金相場は、「盗んだ金品の金額」~「盗んだ金額+20~50万円」または「盗んだ金額の2倍ほど」というのが一つの水準でしょう。

盗んでしまった金品の被害金額を示談金としてそのまま充てることもあれば、被害金額に加えて慰謝料金額として被害金額と同等額、または窃盗の罰金刑となった場合に科せられる可能性のある金額を併せて支払うという考え方で、示談金の相場を算定した場合の水準になります。

傷害の示談金の相場

傷害の示談金の相場は、怪我の程度によって大きく変動します。怪我がなく、暴行だけにとどまる場合は 10~20万円程度でしょう。

アトム法律事務所が取り扱った傷害事件の統計によると、100万円以上の金額で示談が成立した事件が最も多くなっています。

また、それとは別に、怪我により被害者が病院に行った際の治療費や休業損害、慰謝料等を併せた金額を示談金額の基準として算定することもあります。

大まかな金額を定めてその中に治療費等を含めて示談金とすることも多くあります。

罰金刑が存在する犯罪類型の場合、見込まれる罰金額を示談金の一つの水準とすることがあります。傷害罪の罰金は20~30万円ほどになることが多く、上限額も50万円ですのでその範囲内で示談金が定まることも多いです。

一方で、怪我の損害自体を示談金額とする場合には、交通事故事件の際の金額を参考にすることもあります。

名誉毀損の示談金の相場

名誉毀損事件では、30~50万円ほどが一般的な事案の相場ですが、名誉を毀損した程度が強い場合には数百万円になることもあります。

名誉を毀損した程度が強い場合とは、例えばリベンジポルノなど性的な内容が対象となっているものや規模が大きくなかなか被害回復が難しいものなどです。リベンジポルノについて詳しくは『リベンジポルノの逮捕事例と逮捕後の流れ。罪に問われる行為とは?』の記事をご確認ください。

近年はネット上で名誉を毀損する名誉毀損事案が多くありますが、そのような事案の場合、その名誉を毀損する内容がデジタルタトゥーとして半永久的に残ることが多いです。

そのような事件の場合、ネット上から名誉を毀損する内容を消す被害回復措置のための費用がかかり、その分示談金が大きなものになりやすくなります。

風俗トラブルの示談金の相場

風俗トラブルのうち、サービスを受けている最中の盗撮事案では10~30万円ほど、禁止されている挿入行為(本番行為)をした事案では50万円ほどが示談金の相場です。

風俗店での盗撮や本番行為の可能性が一般的な盗撮や不同意性交等の事案よりも高い状況下にあるため、一般的な場合よりは相場は低いことが多いです。

風俗店の場合、このようなトラブルは多く、風俗店側から示談金を提示されたり示談書の書式への記入を求められることもあります。

しかし、風俗店の中には、法外な金額を出してくる店や、被害者の女の子ではなく店に示談金を支払うようにする店もあるので、しっかり適切な金額で正しい示談ができているかの確認は必要です。

示談交渉を弁護士に任せるべき理由

示談を弁護士に任せたほうがいい理由は、加害者本人のみで示談をすることが難しいためです。

まず、加害者が逮捕・勾留されている場合や、被害者の連絡先を知らない場合は物理的に本人が示談をする方法がありません。

仮に被害者の連絡先を手に入れたとしても、加害者というだけで被害者から警戒されますし、交渉に苦戦したり、法的な部分が分からなかったりと、適切な示談の締結は非常に困難です。

無理に示談交渉を進めると脅迫と捉えられ情状が悪くなったり逮捕されるなど事態が悪化しかねません。

刑事事件に精通した弁護士が示談交渉をすることによって、以下のメリットがあります。

(1)被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる

加害者自身による示談交渉と比べ、弁護士による示談交渉であれば、被害者が交渉に応じてくれる可能性が格段に高まります。

示談交渉はいわば和解の提案ですので、そのような提案を加害者本人が行うと被害者としては反感を持ったり冷静に対応できなかったりすることも多いです。

弁護士は加害者側とはいえ第三者であるため、弁護士が示談交渉の窓口となった場合には、被害者は直接加害者自身と話す必要がなくなり、その安心感から交渉に応じてくれやすくなります。

(2)示談が早期に成立しやすくなる

弁護士に示談交渉を任せると、示談が早期に成立しやすくなります。

弁護士は多くの示談経験を積んでいるため、示談交渉のノウハウや法的に有効な示談内容を熟知しております。

そのため、弁護士はそのような技術を使って示談を丁寧かつ迅速に進めることができ、ひいては刑事事件を早期に解決することができます。早ければ1週間程度で示談締結が終了することもあります。

加害者本人では、反感を買いやすいことに加え、示談交渉に慣れておらず、また法的な内容も分からないため、示談交渉に時間がかかることが多いです。

一方で弁護士は第三者として刑事事件の解決のために示談交渉を多く取り扱っており、法的に適切な内容の示談を早期に成立させることができます。

(3)示談後の民事訴訟・刑事訴訟のリスクを減らせる

弁護士に示談を依頼すれば、民事訴訟や刑事訴訟のリスクを減らし、確実な関係の清算をすることができます。

示談では関係を清算し、今後その事件のことでは互いに関わらないことをしっかりと約することが大切です。

しかし適切に示談をしなければ、示談締結後も被害者から損害賠償請求の民事訴訟を受けたり、改めて被害届や告訴を出され刑事訴訟を受けたりするリスクがあります。

弁護士は民事訴訟・刑事訴訟のリスクを把握した上で、示談の内容として一切の関係の清算を法的に有効に入れ込むことにより、当事者間における紛争の蒸し返しをされないような示談を締結することができます。

(4)示談金の適正な金額がわかる

弁護士に示談交渉を任せれば、示談金の適正な金額が分かります。

弁護士は様々な事件の経験が豊富であり、その事件に合った示談金の適切な落としどころを知っています。

そのため、加害者の出せる金額と被害者の要求する金額をすり合わせ、適切な示談金での合意を促すことができます。

加害者本人が示談をする場合、示談金の適正な金額が分からず不当に低い金額を提示して被害者を怒らせてしまったり、逆に被害者が事案に見合っていない高額な示談金を提示してそれを加害者が払ってしまったりする危険性があります。

弁護士であれば、そのようなリスクなく適正な金額で示談を締結することができます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

| 弁護士 | 本人 | |

|---|---|---|

| 示談交渉 | 交渉しやすい | 難しい |

| 示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |

| 民事訴訟 | リスクなし | リスクあり |

| 示談金 | 相場が分かる | 相場が分からない |

関連記事では、刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるべき理由についてよりくわしく解説しています。

関連記事

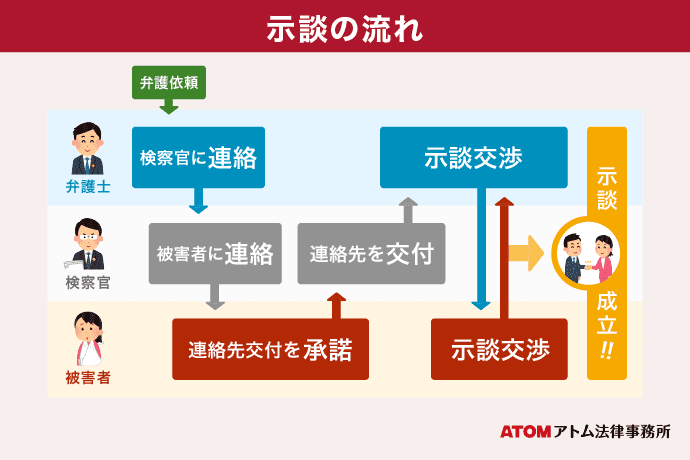

示談の流れ

示談の流れについては以下の通りですが、示談は手続きや形式がルールで決まっているものではなく、個別の事案ごとに合わせて詳細は異なります。

刑事事件の示談の流れ

- 示談の準備

- 被害者の連絡先の入手

- 示談交渉

- 示談の成立

(1)示談の準備

弁護士に示談交渉を依頼したら、示談の方針を打ち合わせをして示談の準備をします。以下の点については事前に確認しておくと良いでしょう。

示談交渉の確認ポイント

- 示談にあたり加害者がすべきことを整理する

- 誓約事項をまとめておく

- 示談金の限度額と交渉方針の確認

示談にあたり加害者がすべきことを整理する

示談金の準備だけでなく、謝罪文の作成なども重要です。弁護士が交渉を代行しますが、被害者によっては「本人からの謝罪がない」と不満に思うこともあります。

そのため、自らの言葉で反省の気持ちや犯行の経緯を説明した謝罪文は、誠意を伝える有効な手段です。ただし、内容によっては逆効果になることもあるため、必ず弁護士の指示を仰ぎましょう。

誓約事項の整理

被害者に対して今後の行動を約束することも示談の一環です。

たとえば、痴漢事件であれば「同じ時間帯・路線の電車を利用しない」といった誓約が考えられます。

こうした誓約は、交渉の状況に応じて柔軟に変更する必要がありますが、事前にある程度まとめておくと交渉がスムーズになります。

示談金の限度額と交渉方針の確認

あらかじめ支払える示談金の上限を決めておくことが大切です。

たとえば、「早く解決したいから多少金額が高くてもよい」と考えるのか、「上限額を超える支払いは難しいので粘り強く交渉してほしい」とするかで、交渉のスタンスが大きく変わります。

また、示談交渉に応じてもらえなかったり、交渉が決裂した場合にどういった対応をとるのかも弁護士に確認しておきたいポイントです。

(2)被害者の連絡先の入手

示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「謝罪をしたいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。捜査機関が被害者に電話をかけ、「弁護士からこういう申し出が来ているけれど、教えていいか」と訊ね、被害者の承諾が得られれば教えてもらえるという流れになります。

被害者の承諾を得られなかった場合には、再度タイミングを見て示談を打診したり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることもあります。

なお、事件が警察段階にある場合、示談交渉のため被害者の連絡先を警察に尋ねても、「検察に事件を送ってからでないと教えられない」「送検の後に検察官に聞いてください」と言われるケースがあります。

(3)示談交渉

電話や手紙によって「謝罪をしたい」旨を被害者に伝え、日時を設定し示談交渉をします。あたりまえですが、最初から示談の話を持ち出すと不快感を覚える被害者もいるため、まずは誠心誠意謝罪の気持ちを伝えることが重要です。

謝罪の気持ちを伝え、被害者の理解を得るためにも示談交渉は弁護士と被害者が対面で行うことが多いです。

被害感情の強さや、交渉の進み方、ベストな示談方法はケースバイケースです。様々な事案や被害者へ対応し、被害者感情に寄り添いつつも適切な示談を行うためには、弁護士には法律の知識だけではなく、刑事弁護への熱意や経験、人柄、交渉力が求められます。

(4)示談交渉の成立

被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し両名が署名・押印をして示談が成立します。 その後、示談書の内容通りに示談金を支払います。

示談は早ければ1週間ほどで締結ができます。遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談の見込みがある場合はそのことを検察官に伝えて交渉し示談締結まで待ってもらうこともあります。

示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを検察官に提出するなどしてその成果を伝え不起訴処分等を求めます。また、検察官は被害者にも直接示談の様子や内容を聞いて適切に成立した示談かどうか確かめます。

示談は成立すればそれで終わりではなく、検察官に示談交渉の結果を適切かつ迅速に伝えて処分交渉を行うことも弁護士に求められる重要な役割です。

刑事事件の示談に関するよくある質問

示談金と慰謝料や被害弁償は違うの?

「被害弁償」とは、文字通り犯罪によって与えた実損害を弁償するものです。たとえば、万引きであれば被害品の買取りだったり、傷害事件であれば治療費や休業損害の支払いなどがこれにあたります。

「慰謝料」は精神的苦痛に対する損害賠償を意味します。痴漢や盗撮などの実損害のないような犯罪態様では、「慰謝料」が損害賠償の中心です。

これらの損害賠償は示談をしなかったとしても被害者から請求されれば法的に支払わなければならないものです。また、損害に対する賠償である以上、「被害の弁償」や「慰謝料」はある程度は法的根拠に基づいて金額が定まってきます。

一方示談金は、単なる「被害の弁償」や「慰謝料」ではありません。損害賠償に加えて刑事事件の示談には、「事件を許してもらうことへの対価」「形としての謝罪の気持ち」という性質があります。

そのため、例えば交通事故犯罪の場合、保険会社の行う示談のみでは不十分なことがあります。保険会社の示談はあくまで損害の賠償に限られ、被害感情をケアするものではないからです。

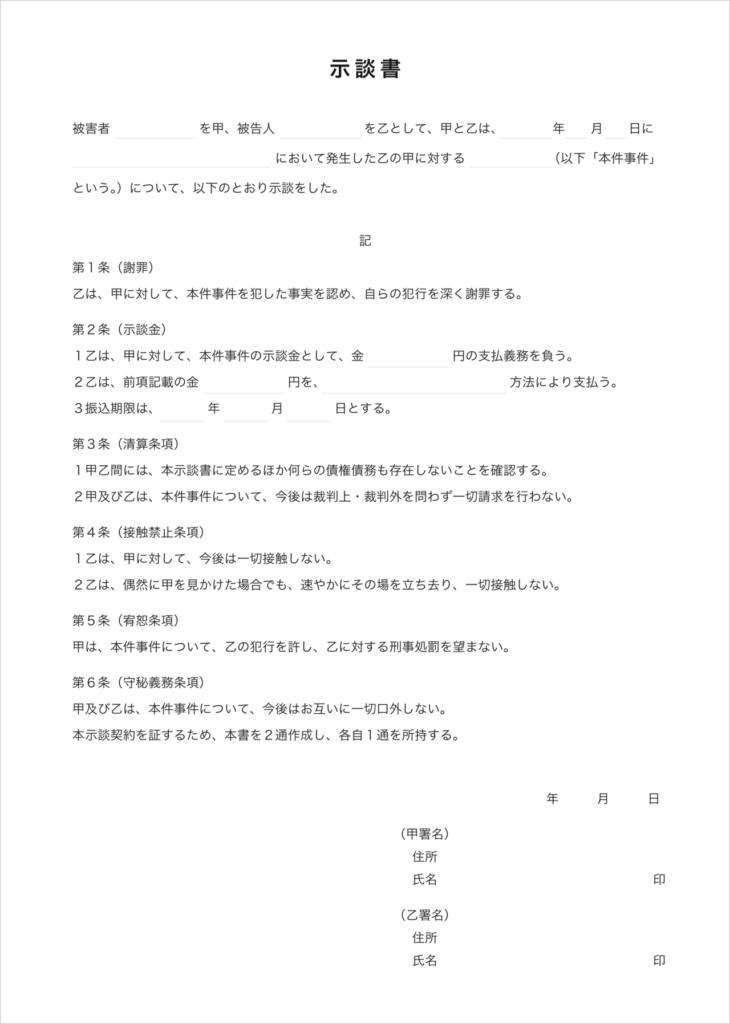

示談書に書くべきポイントは?

示談書に書くべきポイントは、(1)清算条項、(2)宥恕条項です。

(1)清算条項

加害者と被害者の関係をその示談で清算するという内容を定めるもので、示談では絶対に必要なものです。

(2)宥恕条項

被害者がその事件を起こした加害者を許していることを明記するもので、刑事処分の軽減のためにはできる限りあった方がよい条項です。

示談書には他にも、当事者間で定めた示談金の内容や、被害者と加害者が示談を定めるにあたって決めた条件などを記載します。

条件の内容として、たとえば、加害者は被害者を見つけても近づかないなどの接触禁止を定めたものや、互いに事件の内容を口外しないというものなどがあります。

示談書サンプル

示談金が高くなるのが心配ですが大丈夫でしょうか?

示談金には、落としどころとして良くある金額・ 経験上の相場のようなものは存在します。 とはいえ、示談金はあくまで当事者同士の合意で決まるものです。事件や被害の大きさ、被害者の処罰感情、示談により求める結果、加害者側の資力の問題など、様々な事情が金額に影響を与えます。

すでに事件化していて、不起訴を得て前科を避けたいという場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることも多くなります。

一方で、依頼者の利益を最大限護ることも弁護士の責務です。被害者に対する十分な誠意を見せて理解を得ながらも、あまりに過大・不当な要求を飲むことなく、適正かつ公正な金額で示談を成立させるためには、経験豊富な弁護士による示談交渉は欠かせません。

刑事事件の示談でお悩みの方へ

刑事事件を起こしてしまったとしても、すべてをあきらめる必要はありません。誠意を持って示談に臨むことで、前科を回避できる可能性もありますし、何より被害者との関係を丁寧に修復することができます。

一方で、示談の進め方を誤ると、かえってトラブルを深刻化させてしまうこともあります。

不安な点があれば、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。早期の対応が、状況を大きく変えるカギとなります。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

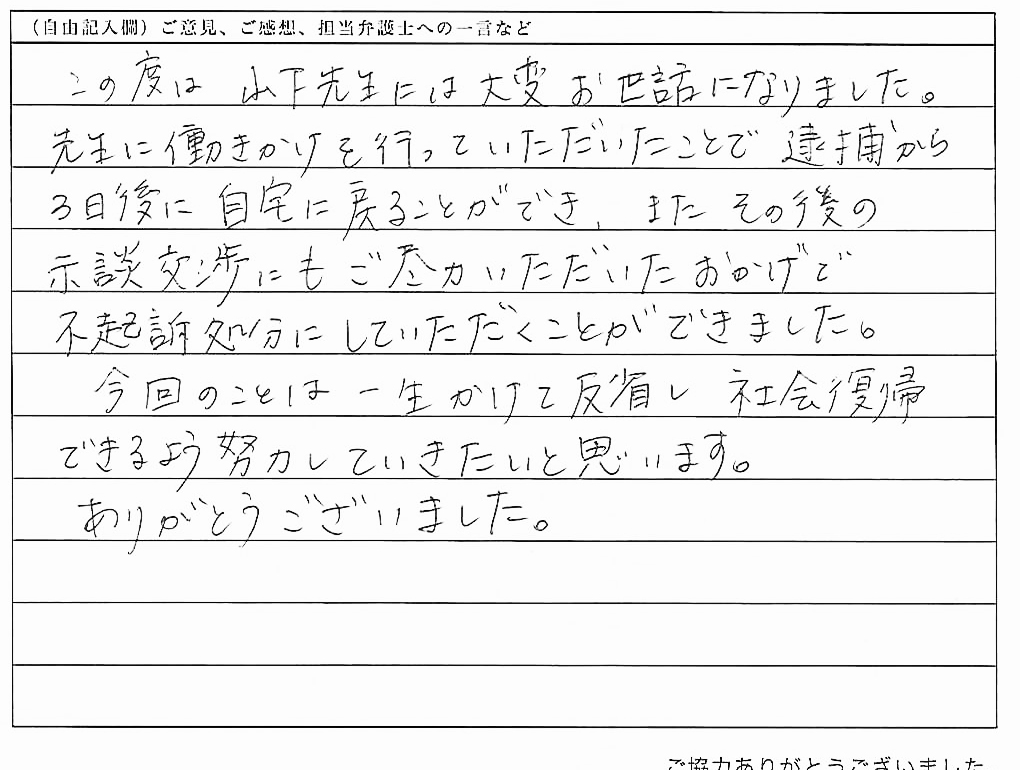

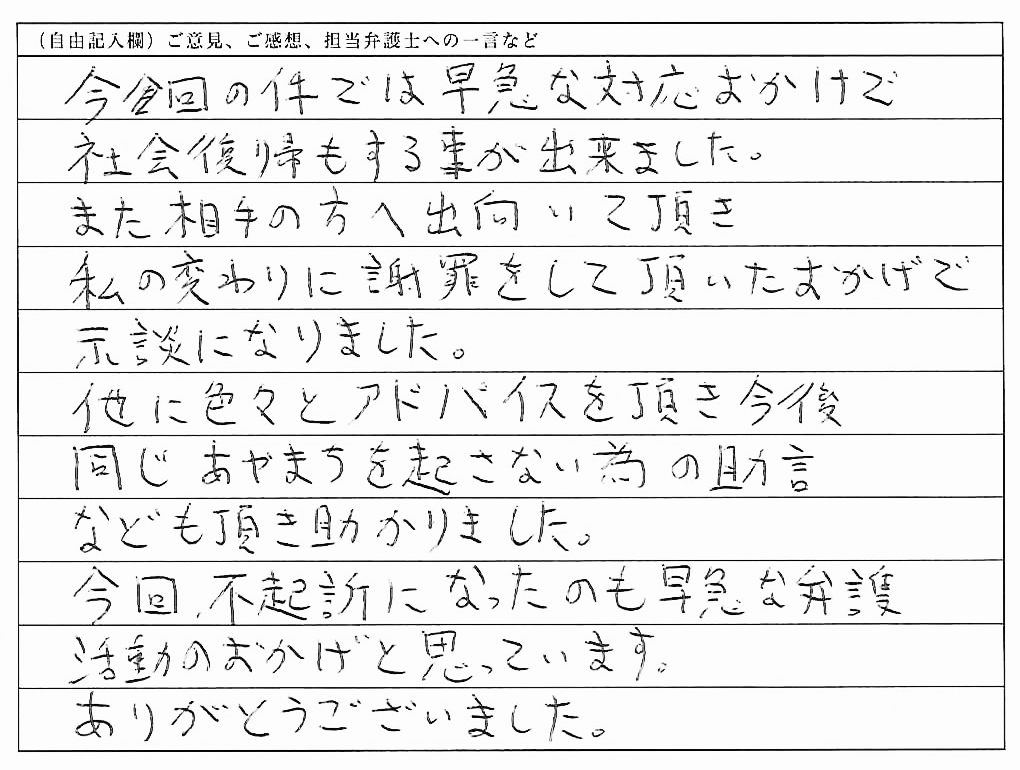

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

この度は、山下先生には大変お世話になりました。先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。

早急な弁護活動のおかげで社会復帰する事ができました。

今回の件では早急な対応のおかげで社会復帰もする事が出来ました。また相手の方へ出向いて頂き、私の変わりに謝罪をして頂いたおかげで示談になりました。他に色々とアドバイスを頂き今後同じあやまちを起さない為の助言なども頂き助かりました。今回、不起訴になったのも早急な弁護活動のおかげと思っています。ありがとうございました。

アトム法律事務所では、警察の捜査を受けている事件で無料相談も可能です。各支部には基本的に複数の弁護士が在籍しておりますので、最短で、当日の来所相談予約に対応できる場合が多いです。

24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。