ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」といいます)は、「家族の問題だから逮捕されない」「配偶者から通報されることはない」と考えている方は多いでしょう。しかし、DVは110番通報や告訴によって刑事事件化すると、逮捕されることもある犯罪行為です。

この記事では、DVでの逮捕が不安な方に向けて、以下の内容をまとめています。

- DVで逮捕される場合とは

- DVで逮捕された後の流れ

- DV事件を弁護士に依頼するメリット(早期釈放や不起訴の獲得方法など)

ご自身の行為がDV(傷害事件)に該当し逮捕のおそれがあるのでは…と不安をおぼえた方は、今すぐ弁護士相談をして、今後の対策を立てられることをおすすめします。

アトム法律事務所は24時間365日相談のご予約受付中。

刑事事件・DV逮捕事件に強い弁護士をお探しの方へ。

アトム法律事務所が、あなたのちからになります。

迅速かつ誠意ある対応で、お相手との示談・穏便な解決を目指すならお早目のご相談を。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

DVで逮捕される場合とは?

DVで逮捕されるきっかけ

DVで逮捕されるきっかけには、以下のようなものがあります。

DVで逮捕されるきっかけ

- 110番通報

- 告訴、被害届の提出

- 離婚相談に関連した告訴

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)110番通報

DVを受けた被害者が110番通報をした結果、警察が現場にかけつけ逮捕に至る場合があります。

現行犯逮捕の他、任意同行後に逮捕される可能性もあります。

(2)告訴、被害届の提出

日常的にDVを受けている被害者が、告訴をしたり、被害届を提出したりすることもあります。診断書などの客観的な証拠があると、暴行事件や傷害事件として立件される可能性があるでしょう。捜査次第では逮捕される可能性があります。

ここで告訴と被害届の違いを解説していきます。

告訴とは、被害者が、捜査機関に対し被害の事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示です。捜査機関が告訴を受理すると必ず捜査が開始されます。これに対し、被害届は被害が発生したことを警察に届け出る行為で処罰を求めるものではありません。被害届が受理されても、実際に捜査を始めるかどうかは捜査機関の判断次第です。

以前は、家庭内のトラブルに介入することに捜査機関が消極的だった時代もありました。しかし、DVを発端とした重大事件が複数発生したことを受け、捜査機関の対応が変化しました。現在では、DVを受けている被害者に対し、警察の方から被害届の提出を促すこともあります。また、被害届の提出がされなくても、必要性が認められ客観的証拠と逮捕の理由があれば逮捕に至ることもあります。

③離婚相談に関連した告訴

弁護士に離婚問題を相談する中で、DVの告訴が検討されることもあります。なぜなら、配偶者への暴力は離婚事由になりうるからです。また、DVは離婚の慰謝料を増額する理由にもなります。こうした事情から、被害者が診断書など証拠をそろえた上、弁護士が代理人として告訴状を提出するケースもあります。

告訴状が提出されれば、れっきとした刑事事件になります。事件の捜査が進められ、逮捕の必要性があると判断されれば、逮捕に至ることがあります。

あなたも、刑事弁護人をたてて、告訴状の取り下げや刑事処分の軽減を目指して、弁護活動を開始してもらう必要があるでしょう。

DVで逮捕される場合に適用される罪名・罰則の内容

DVで逮捕される場合に適用される罪名としては、以下のようなものが考えられます。

DV逮捕の罪名

- 暴行罪

- 傷害罪

- 暴力行為等処罰法違反

- 傷害致死罪、殺人罪

- 脅迫罪

- 器物損壊罪

- 不同意性交等罪、不同意わいせつ罪

- DV防止法違反

これらのDVで逮捕される場合に適用される罪について、問題になる行為、罰則などを順番に解説していきましょう。

(1)暴行罪

暴行罪(刑法208条)の「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。したがって、暴力を振るった場合、怪我を負わせなくても暴行罪が成立する可能性があります。

過去の裁判例では、包丁を突きつける行為(東京高判昭和43年12月8日)、椅子を投げつける行為(仙台高判昭和30年12月8日)も暴行と認定されています。法定刑は、2年以下の拘禁若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。

科料は、1000円以上1万円未満とされています(刑法17条)。

関連記事

・暴行罪は弁護士相談|弁護士の選び方・費用は?示談のメリットもわかる

(2)傷害罪

暴行の結果、怪我を負わせると傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。身体的被害が生じなくとも、PTSD(心的外傷後ストレス障害)が傷害に当たると判断されるケースもあります。法定刑は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

関連記事

・傷害罪件で被害届が出されたら|被害者との示談で逮捕を回避する

(3)暴力行為等処罰法違反

暴力行為等処罰法違反とは、他人への暴行や脅迫など、人に対して危害を加える行為を処罰する法律です。元来は暴力団による暴力行為を処罰するために制定されましたが、DV事件にも適用されるケースがあります。

DV事件で適用されるのは、主に凶器を示し、暴行や脅迫を加えたケースです。たとえば、包丁を片手に暴行をしたケースが挙げられます。法定刑は3年以下の拘禁または30万円以下の罰金です。

常習的なDVでは、1年以上15年以下の拘禁刑となる可能性もあります。

警察庁による令和5年の統計では、暴行罪・傷害罪に次ぐ360件が暴力行為等処罰法違反で検挙されています。

参考:警察庁|令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について

(4)傷害致死罪、殺人罪

身体を傷害した結果、被害者が死亡した場合は傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があります。法定刑は、3年以上の有期拘禁刑です。

最初から「殺してやる」「死んでもかまわない」と思っていた場合は、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性があります。法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑です。

(5)脅迫罪

相手方またはその親族の生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合、脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性があります。法定刑は、2年以下の拘禁又は30万円以下の罰金です。

関連記事

・脅迫罪で逮捕されたら?逮捕後の流れと逮捕されないための方法

(6)器物損壊罪

家具等を壊した場合、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。法定刑は、3年以下の拘禁又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

関連記事

・器物損壊罪で逮捕されたら弁護士に相談を|逮捕・前科をつけないために

(7)不同意性交等罪、不同意わいせつ罪

夫婦間であっても、被害者の意思に反して性交渉を強要した場合、不同意性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

性交渉に至らなくても、暴行・脅迫を用いるなど、相手が同意できないような状況でわいせつな行為をした場合は、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。

関連記事

・不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違い

・不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?

(8)DV防止法違反

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令に違反した場合、保護命令違反の罪で1年以下の拘禁又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(DV防止法29条)。

DV防止法の保護命令とは?

DV防止法の保護対象者

DV防止法は、「配偶者からの暴力を受けた者」を被害者と規定し、保護の対象としています(DV防止法1条2項)。具体的には、以下の方が「被害者」に該当します。なお、「被害者」には女性だけでなく男性も含まれます。

- 法律的な婚姻関係にある者

- 婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者(DV防止法1条3項)

- 生活の本拠を共にする交際関係にある相手から暴力を受けた者(DV防止法28条の2)

※「生活の本拠を共にする交際」といえるには、婚姻関係における共同生活に類するような共同生活関係が必要です。したがって、一時的な同棲関係はDV防止法の対象外となります。

保護命令の対象になるDV

(1)配偶者からの身体に対する暴力

刑法上の暴行罪や傷害罪に該当するケースをいいます。この場合、保護命令の要件として、更なる身体に対する暴力によりその生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

(2)被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫

刑法上の脅迫罪のうち、被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知するケースをいいます。この場合、保護命令の要件として、身体に対する暴力によりその生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です。

保護命令の内容

保護命令の内容は、以下のとおりです(DV防止法10条)。原則として1.接近禁止命令、2.退去命令が発令されます。3~5は付随的な命令です。

- 接近禁止命令

- 退去命令

- 電話・電子メール等の禁止命令

- 子どもに対する接近禁止命令

- 被害者の親族等に対する接近禁止命令

令和5年におけるDVの検挙状況は?

検察庁の調査による令和5年におけるDV事案の検挙実態は、保護命令違反が49件、他法令が8,636件でした。他法令のうち、最多は暴行罪で5,026件、次が傷害罪で2,640件です。保護命令違反の検挙件数は近年減少傾向にあります。

しかし、令和5年における「配偶者からの暴力事案等の相談等件数」は、88,619 件とDV防止法施行後最多となりました。今後相談等件数の増加に伴い、検挙数も増えることが推測できます。

参考:警察庁|令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について

DVで逮捕された後の流れ|釈放のタイミングは?

DVで逮捕された後の流れ

逮捕後の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

逮捕後は警察署で警察官による取り調べを受けます。取り調べで話した内容は供述調書にまとめられます取り調べについてさらに詳しく知りたい方は、『警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ』をぜひご覧ください。

警察は、留置の必要があると考えるとき、逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官は、留置の必要があると考えるとき、送致後24時間以内に裁判官に勾留請求します。裁判所が勾留を認めると、勾留されます。勾留期間は原則10日間、延長されると最長20日間です。

逮捕勾留中に犯罪事実の有無が捜査されます。逮捕から最長23日後に検察官が起訴・不起訴の決定をします。起訴されると、公開の法廷で正式な刑事裁判を受けることになります。罪を認める場合であれば、起訴から約1か月後に第1回公判、第1回公判から1か月以内に判決が言い渡されるという流れが多いでしょう。

DV事案の場合、略式手続がとられるケースも多いです。略式手続は、100万円以下の罰金等で被疑者が異議を申し立てないとき、書面審理だけで終了する簡易な手続です。DV事案の場合、暴行事件や傷害事件のケースが多いため、略式手続となる可能性があります。略式手続で罰金刑により事件が終了すると、逮捕から最大でも23日間で釈放されます。

略式手続について詳しく知りたい方は『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事をご覧ください。

釈放のタイミングは?

釈放のタイミングは、主に以下のケースに分類することができます。

釈放のタイミング

| 釈放のタイミング | 釈放されるケース |

|---|---|

| 逮捕~検察官送致前(48時間) | 微罪処分で釈放 |

| 検察官送致~勾留請求(24時間) | 勾留されずに釈放 |

| 勾留決定後~起訴前(最大20日間) | 不起訴処分・勾留取消し |

| 起訴後~判決まで | 保釈 |

早期釈放のポイントは勾留を回避することです。勾留が認められてしまえば最大で20日間の身体拘束を受けてしまいます。逮捕から勾留決定までは3日間しかありませんので、逮捕後はすぐに弁護士に相談すべきでしょう。

釈放のタイミングを詳しく知りたい方は『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』の記事をご覧ください。

DV事件で逮捕されたら|弁護士に依頼するメリット

DV事案は、できる限り早く弁護士に依頼することで、日常生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。ここでは、DV事件で逮捕された場合に、弁護士に依頼する具体的なメリットについてご紹介します。

刑事事件化の防止が期待できる

第一に、逮捕される前であっても、弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。早期に弁護士に依頼の上、謝罪と賠償を尽くせば刑事事件化を防ぐことが期待できます。

刑事事件にならなければ、警察などの捜査機関に事件を知られずに済むため、逮捕や前科の回避につながります。

逮捕されると長期間の身柄拘束や報道で会社に事件を知られるリスクが高まります。しかし、事件化を防ぐことができれば、これまで通り会社に通勤することができるでしょう。

早期釈放が期待できる

DV容疑で逮捕された後、示談が成立すれば早期釈放が期待できます。示談が成立すれば、逃亡や罪証隠滅のおそれはなくなったと判断されやすくなります。その結果、勾留されず釈放となる可能性が高まります。勾留されなければ、逮捕後 72時間以内(3日以内)に釈放されます。

弁護士は、示談成立を目指すことに加え、加害者を許す条項(宥恕条項)や被害届を取り下げる旨の条項にも同意していただけるよう交渉します。告訴されている場合は、告訴取消書も作成していただけるよう尽力します。

ただし、DV事案の場合、金銭賠償が済んでも、被害者への報復の危険がなくなったと認められない可能性があります。特に被害者と同居している場合は、DVの再発が懸念されるでしょう。

そのような場合に備え、被害者との別居措置をとったり、今後加害者が被害者に近づかない旨の誓約書も提出したりするなど、事案に応じた最善の弁護活動を行います。

身体拘束からの早期釈放は私選弁護人がおすすめ

身柄拘束からの早期釈放を目指すなら、私選弁護人に依頼するのがおすすめです。逮捕直後はご家族であっても面会できませんが、弁護士であれば、逮捕直後から面会可能です。

また、国選弁護人と違い、ご本人またはご家族が刑事弁護の実績豊富な弁護士を選任できる点もメリットです。依頼の仕方としては、逮捕前からご本人が弁護士を選任しておくか、ご本人が逮捕されたことを知ったご家族が弁護士に連絡する方法があります。

国選弁護人と私選弁護人の違いを詳しく知りたい方は『国選弁護人に費用はかかる?資力条件や私選弁護人との違いも解説と私選弁護人との違いを解説』の記事をご覧ください。

不起訴獲得が期待できる

示談成立により不起訴処分の獲得も期待できます。不起訴となれば前科は付きません。また、事案によっては、実は被害者もここまで事件が大きくなると想像していなかったケースもあります。このような場合、被害者も起訴まで望んでいない場合が少なくありません。

弁護士は、当事者双方から事情を丁寧に聴き取り、検察官に対し、起訴の必要がないことを積極的に主張します。

関連記事

刑の減軽が期待できる

起訴された場合でも、適切な弁護により、罰金刑や執行猶予付き判決となることが期待できます。怪我の程度にもよりますが、初犯であれば、実刑判決が言い渡されても執行猶予となる可能性は十分あります。

また、弁護士は、暴力行為をやめたくてもどうしていいか分からないと苦しむ方のために、加害向け自助グループの情報を提供することもあります。自身の行動を反省し、しっかりと更生に取り組む姿は、裁判上も刑を減軽する事情として考慮されます。

DV逮捕のお悩みは弁護士に相談

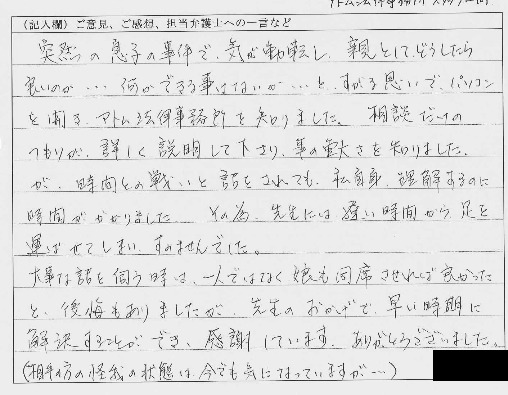

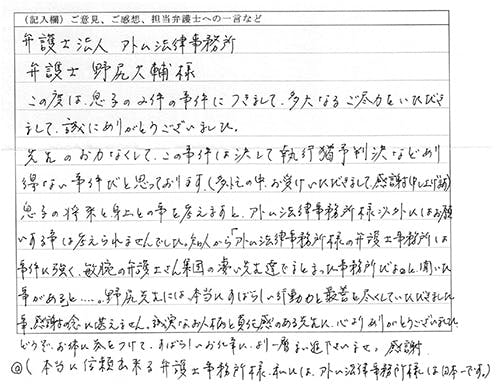

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

年末年始でも対応してくれたおかげで前科がつかずに済みました。

(抜粋)息子の事件では、年末年始の時期にも関わらずご対応いただきまして、有難う御座いました。お蔭様で不起訴となり、前科が付かずに済み 息子共々胸を撫で下ろしています。今後の彼女との対応が残っていますが、(中略)誠意をもって対応するように指導しております。

私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。

(抜粋)本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。

早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

24時間体制でご予約受付中!窓口はこちらから

アトム法律事務所の法律相談は、24時間体制でご予約受付中です。

警察から呼び出しを受けた、取り調べを受けた、逮捕されたといったDV事件では、初回30分無料で弁護士相談ご利用可能です。

最短当日にご予約枠を押さえられる可能性もあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。