2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

逮捕されるかどうかには基準があります。

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕などの種類があり、それぞれに基準があります。

たとえば、通常逮捕の場合、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と、逮捕の必要性が認められることが必要です。

刑事事件を起こすと逮捕されると思われがちですが、実際にはそうではありません。犯罪白書によると、令和4年度、261,614人中、165,655人(約63.3%)が逮捕の基準にあてはまらず、逮捕を回避しています。

この記事では、逮捕の不安がある方に向けて、逮捕の基準、逮捕を回避する方法、逮捕を回避した場合の注意点などを解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

逮捕の基準とは?

逮捕とは

逮捕とは、被疑者(事件の容疑者)の身体を拘束し、留置場所に連れて行く処分のことです。

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕があります。

逮捕の種類

- 通常逮捕(刑訴法199条)

- 緊急逮捕(刑訴法210条)

- 現行犯逮捕(刑訴法212条1項)

逮捕の基準とは

逮捕の基準は、逮捕の種類によって異なります。

そして、逮捕の基準は、法律に明記されています。

逮捕は、国民の自由を制限して、身体を拘束する重大な処分です。そのため、警察等の捜査機関が、場当たり的・作為的に、逮捕を実施しないようにするためです。

通常逮捕の基準

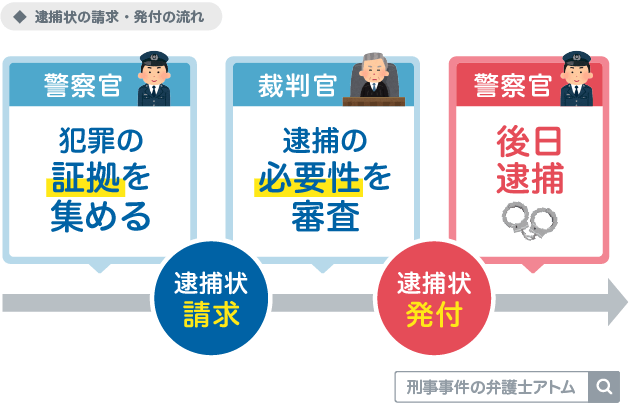

通常逮捕は、裁判官が「逮捕状」に基づく逮捕です。

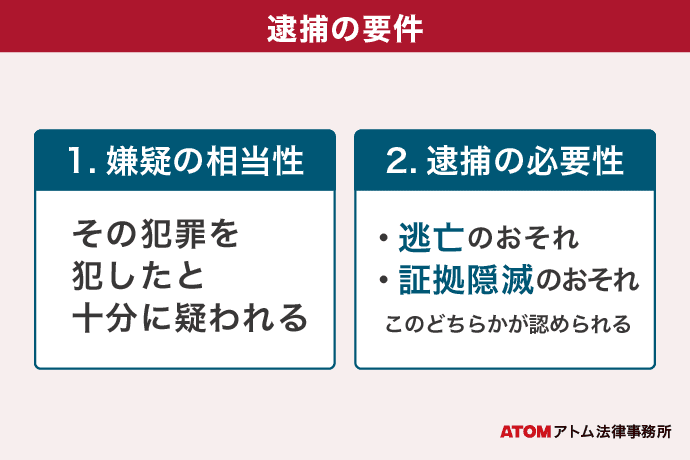

逮捕状が発付される要件は、(1)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由」(嫌疑の相当性)と(2)「逮捕の必要性」が認められることです。

(1)嫌疑の相当性

通常逮捕の基準の一つ目は、嫌疑の相当性です。

嫌疑の相当性とは、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があること(刑訴法199条1項本文)を指し、逮捕の理由とも呼ばれます。

嫌疑の相当性の判断基準は、証拠から、罪を犯した疑いが認められるかどうかです。

嫌疑の相当性が認められる証拠の例

- 監視カメラ映像に映っていた

- 複数人の目撃証言と容貌が一致

- 指紋が一致

- 鑑定結果 など

(2)逮捕の必要性

通常逮捕の基準の二つ目は、逮捕の必要性(刑訴法199条2項ただし書、刑事訴訟規則143条の3)です。

逮捕の理由(嫌疑の相当性)が認められる場合でも、逮捕の必要がないときは、逮捕状は発付されず、逮捕は実施できません(刑事訴訟規則143条の3)。

一般的な事件の「逮捕の必要性」

逮捕の必要性の判断基準は、逃亡のおそれや罪証隠滅(ざいしょういんめつ)のおそれ等があるかどうかになります。

罪証隠滅とは、証拠を処分することを意味します。証拠物を捨てる、壊す、隠すといった行為のほか、被害者や目撃者を脅して、証言を変えさせることも含まれます。

実刑判決が予想されるなど、重い刑罰になる可能性が高い場合は、逮捕の必要性が認められやすいでしょう。

逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる例

- 重い刑罰が予想される(殺人・強盗等の重大犯罪や、余罪多数の場合など)

- 共犯者がいる

- 組織的な事件

- 罪を認めていない

比較的軽微な事件の「逮捕の必要性」

なお、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、(1)住居不定や、(2)正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り、通常逮捕が可能です(刑事訴訟法199条1項但書)。

30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪とは、具体的には、過失傷害罪や軽犯罪法違反などです。

(3)その他

Q.通常逮捕の実施はどうなりますか?

通常逮捕できる人は、検察官、検察事務官、司法警察職員(司法警察員と司法巡査)です。

逮捕状の有効期間は、通常1週間です。その間に、通常逮捕の権限がある捜査官が、逮捕状を持参して、被疑者のもとに向かい、適宜、逮捕を実施します。

通常逮捕を実施するタイミングとして、一般的に、私服警察官が逮捕状を持って早朝に自宅にやってくることが多いです(いわゆる「おはよう逮捕」)。

早朝であれば、会社等に出勤する前なので被疑者が在宅している可能性が高いからです。

Q.逮捕状とは?

逮捕状とは、逮捕の実施を認める許可状のことです。

捜査機関は、逮捕を実施する前に、裁判官に、逮捕状の発行を求めます。裁判官は、審査をおこない、「これは被疑者を逮捕してもいい事案だ」と判断したときにだけ、逮捕状を発付します。

それでは、なぜ逮捕に裁判所が関与するのでしょうか?それは、捜査から中立的な立場にある裁判所が関与することで、正当な理由のない身体拘束が行われるのを防止するためです。

Q.逮捕の基準についての裁判例

(略)逮捕の理由とは罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由をいうが、ここに相当な理由とは捜査期間の単なる主観的嫌疑では足りず、証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑でなければならない。(略)

大阪高等裁判所昭和50年12月2日判決

Q.逮捕基準についての根拠条文

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

刑事訴訟法199条1項本文

ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

刑事訴訟法199条2項ただし書

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

刑事訴訟規則143条の3

第百九十九条 (略)ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

刑事訴訟法199条1項但書

緊急逮捕の基準

緊急逮捕の基準は、①法定刑の比較的重い犯罪、②犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由、③逮捕状を求める時間的余裕の欠如です。具体的には、殺人罪や傷害罪の他、器物損壊罪も対象になります。緊急逮捕の基準はかなり厳しいので、それほど頻繁に行われていません。

緊急逮捕の場合、逮捕状は不要です。その代わり、逮捕後直ちに逮捕状を請求する必要があります。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

緊急逮捕できるのは、検察官、検察事務官、司法警察職員です。

現行犯逮捕の基準

現行犯逮捕の基準は、現行犯人であること又は準現行犯人であることです。準現行犯とは、例えば、返り血を浴びた服を着て逃げているとか、「この人が犯人です!」と言われながら追いかけられている者をいいます。

刑事訴訟法213条に規定されている通り、現行犯逮捕も逮捕状は必要ありません。さらに、逮捕後も令状請求は不要です。現行犯逮捕は、裁判官のチェックがなくても不当な身体拘束となるおそれがないと考えられているからです。

被疑者が犯罪を行ったことが明らかなので、私人(警察・検察以外の一般市民)でも現行犯逮捕することができます。

なお、私人が現行犯逮捕した後はすぐに「地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員」に身柄を引き渡さなければなりません。警察官は司法警察職員に該当するので、通常は現行犯逮捕の直後に警察を呼ぶことになります。

Q.現行犯逮捕の基準についての根拠条文

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

刑事訴訟法213条、同214条

第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

逮捕後の流れ

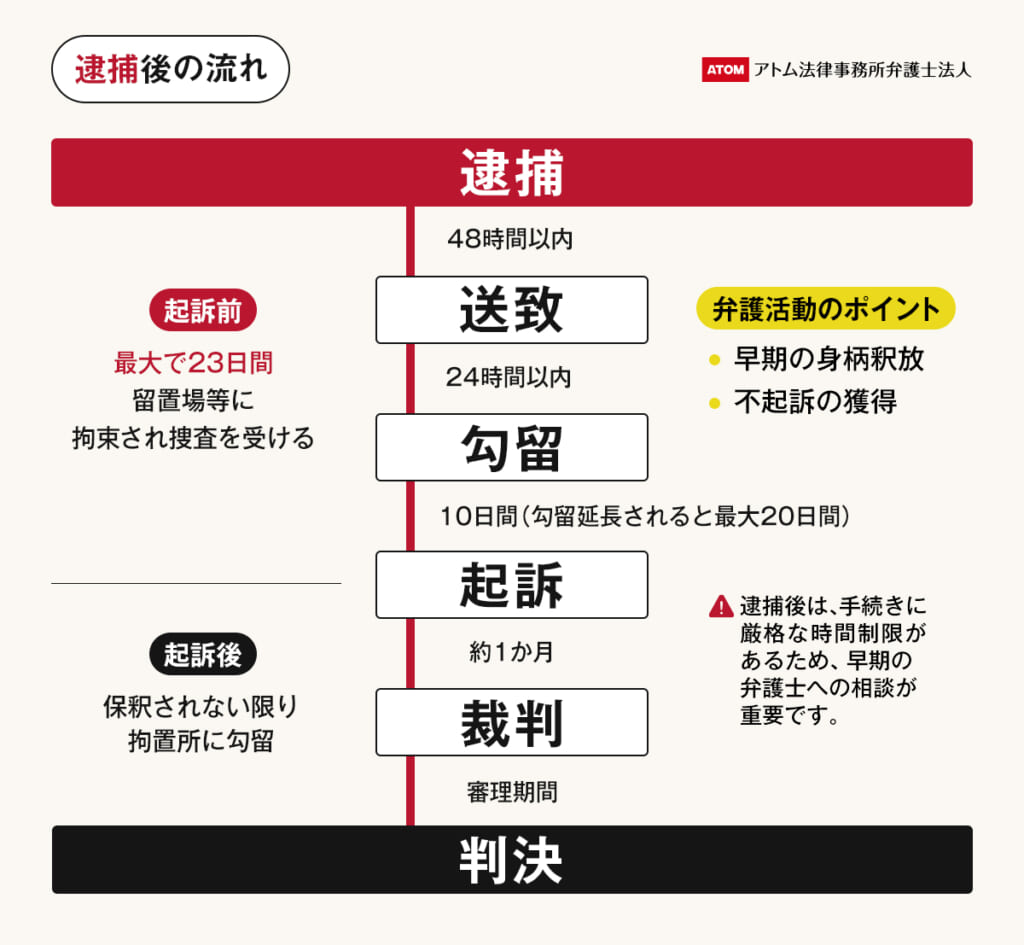

いずれの手続きの場合も、逮捕後は警察署に連行され取調べを受けることが多いでしょう。

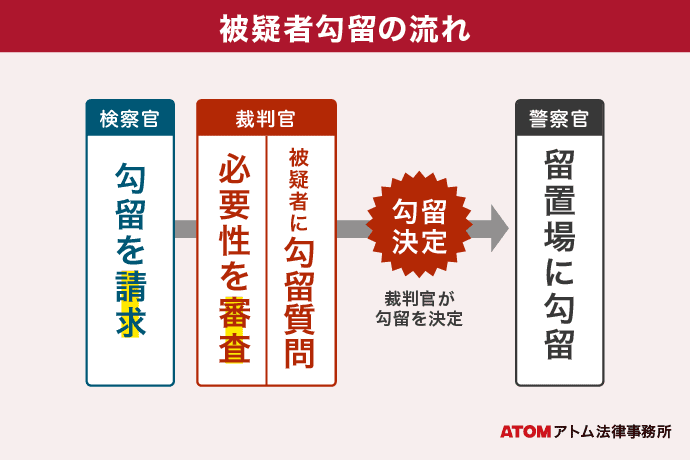

警察は、被疑者を逮捕した場合、留置の必要があるときは、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を証拠(捜査内容をまとめた書類など)と一緒に、検察官に送る手続き(送致)をする必要があります(刑訴法203条1項)。

送致後、検察官は、被疑者の身柄拘束を続ける必要がある場合、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。

検察官の勾留請求の後、裁判官が審査します。

勾留の審査でも、逮捕の条件と同じように、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無が問題になります。

裁判官が勾留を決定した場合、被疑者は最長20日間(勾留10日以内+勾留延長10日以内)、身柄拘束が続くことになります。

逮捕とその後の刑事手続の流れについてさらに詳しく知りたい方は、「逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説」をぜひご覧ください。

逮捕されずに「書類送検」になる基準

全ての事件で被疑者が逮捕されるわけではありません。ニュースで「警察は、容疑者を〇〇罪の疑いで書類送検しました」と報道されているのを聞いたことがありますよね。ここでは、書類送検とはどのような手続なのか詳しく解説します。

そもそも「送検」って何?

書類送検についてお伝えする前に、そもそも「送検」とは何なのかご説明します。送検というのはマスコミ用語で、正式には「検察官送致」といいます。

検察官送致は、警察が捜査した事件を検察官に送ること。事件を扱う責任者が警察から検察官に替わると理解していただくとわかりやすいと思います。警察が捜査した事件は、原則として全て検察官に送致しなければなりません。

検察官送致には(1)身柄送致と(2)書類送検の2種類があります。なお、「身柄送致」も「書類送検」もマスコミ用語で正式な法律用語ではありません。

(1)身柄送致

被疑者の身柄と事件に関する書類及び証拠物を検察に送ること。警察は、逮捕後48時間以内に身柄送致しなければなりません。

(2)書類送検

被疑者を逮捕しないまま事件の書類及び証拠物のみ検察官に送ること。逮捕後に釈放されて書類送検になる場合もあります。

書類送検の関連記事

書類送検になる基準は?

書類送検は、被疑者が死亡した場合におこなわれます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがなくて、逮捕されなかった場合も、書類送検になります。

また、逮捕された後に釈放された場合も、書類送検になります。

書類送検された後の流れは?

逮捕されず、書類送検になったとしても、無罪ではありません。

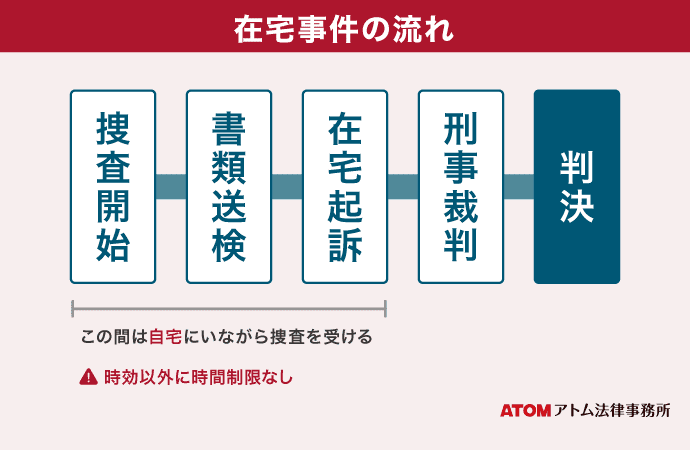

そのため、書類送検後も、逮捕されないまま、捜査は続きます。

検察官の呼び出しに応じて、取り調べを受けたり、証拠収集などがされて、その後、在宅起訴されて刑事裁判になる可能性があります。

起訴のタイミングは?

逮捕されず、在宅事件になった場合、一般的には、書類送検されてから半年以内に起訴・不起訴の判断が下ることは多いようです。

(続きを読む)

逮捕事件の場合は、検察官は、勾留満期までに起訴しなければ、被疑者を釈放しなければなりません。

そのため、証拠上、罪を犯した疑いが濃厚なら、急いで詰めの捜査をおこない、起訴に持ち込むことが多いでしょう。つまり、逮捕から最長でも23日間で、起訴が決まる可能性があります。

一方、在宅事件には、そのような時間の制限はありません。

そのため、場合によっては、書類送検されてから1年以上経った後で起訴されるようなケースもあります。

極端な話、公訴時効をむかえる寸前で起訴されることもあり得ます。

書類送検になると留置場に入る?前科になる?逮捕歴になる?

(1)留置場に入る?

書類送検の場合、逮捕と異なり、手錠をかけられることも留置場に入ることもありません。書類送検後は日常生活を送ることができます。

(2)前科になる?

書類送検されても不起訴になれば前科になりません。前科になるのは起訴されて有罪判決が確定した場合だけです。前科がつく有罪判決は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類です。

(3)逮捕歴になる?

書類送検は、逮捕ではないので逮捕歴にはなりません。前歴としては残りますが、前科のように免許取り消しなど資格制限を受けることはありません。

逮捕の基準の具体例(1)交通事故

逮捕と書類送検の基準が分かっても、実際の刑事事件ではどうなるのか気になりますよね。ここでは、誰しも当事者となる可能性がある交通事故を例に、逮捕される基準について解説します。

交通事故における逮捕の基準は「態様」と「結果」

交通事故で逮捕されるかどうかの基準は、行為態様の悪質さと、被害結果の大きさです。

逮捕の要件の一つに、逃亡または罪証隠滅のおそれがあります。行為態様が悪質で被害結果が大きいほど、刑罰が重くなることが予想されます。その分、逃亡や罪証隠滅のおそれが高まると考えられるため、逮捕の可能性が大きくなるのです。

- 逮捕の可能性が高いケースの例

ひき逃げ、飲酒運転 - 逮捕の可能性が低いケースの例

物損事故、軽微な人身事故、スピード違反

それでは、交通事故で逮捕の可能性が高いケースと低いケースを具体的に見ていきましょう。

逮捕の可能性が高いケース

(1)ひき逃げ

ひき逃げによる死亡事故や、被害者が重傷を負ったケースでは逮捕される可能性が高いです。

ひき逃げは、救護義務を果たさず逃亡した点で悪質性が高い犯罪だからです。また、犯行直後に現場から逃走していることから、逃亡のおそれが高いと判断されすいです。

もっとも、ひき逃げでも被害者が軽傷の場合には、逮捕されないこともあります。

ひき逃げで逮捕されるとどうなるかさらに詳しく知りたい方は、『ひき逃げすると逮捕される?ひき逃げ事件の流れと逮捕を回避する方法を解説』もぜひご覧ください。

(2)飲酒運転

飲酒運転は、自動車検問などで飲酒検知を受けた結果、基準値以上のアルコールが検出され現行犯逮捕となることが多いです。また、飲酒運転の上、追突事故を起こしたことから飲酒の事実が発覚し、現行犯逮捕となることもあります。

逮捕の可能性が低いケース

(1)物損事故、結果が軽微な人身事故

物損事故や被害者が軽傷の場合の人身事故は、不起訴となる可能性が高いです。したがって、逃亡や罪証隠滅のおそれは低いため、逮捕される可能性は低いでしょう。

(2)スピード違反

スピード違反のほとんどは反則金を納めることで刑事事件になりません。したがって、飲酒の上スピード違反を行うなど、よほど悪質な態様でない限り、スピード違反のみを理由に逮捕される可能性は低いでしょう。

交通事故で逮捕されないとどうなる?在宅事件で逮捕される基準は?

交通事故の場合、逮捕されずに在宅事件となることが多いです。在宅事件になると、逮捕されないまま捜査が進み、書類送検後に起訴・不起訴の判断が下る流れが一般的です。

注意してほしいのは、捜査機関から事情聴取のため呼び出しがあったときの対応です。正当な理由なく何度も無視すると、逃亡のおそれありとして逮捕されるおそれがあります。少しでも不安があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

警察から呼び出しがあった時の対応方法などは『警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説』の記事で詳しく解説しています。

逮捕の基準の具体例(2)労働基準法違反

非常に珍しいケースですが、労働関係法規に違反する行為が確認され、労働基準監督署の是正勧告等に従わない重大・悪質なケースでは、労働基準監督官が経営者を逮捕することもあります。

「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」(労働基準法102条)という条文が、逮捕権限の根拠になっています。

実際に逮捕されたケースとしては、最低賃金法違反や長時間労働による労災事故を起こした事案があります。いずれのケースも、再三の是正勧告や出頭要請を拒否したことが逮捕の基準となったようです。

逮捕の基準に関するよくある質問

罪を正直に認めたほうが、逮捕の確率は下がりますか?

罪を正直に認めると、逮捕される可能性が下がる傾向にあります。

逮捕の基準である「逮捕の必要性」は、主に「逃亡」や「証拠隠滅」を防ぐために判断されます。

正直に事実を認め、捜査に協力的である姿勢を示すことは、「証拠隠滅をするおそれがない」という判断材料の一つになり、在宅捜査(逮捕なし)となる可能性を高めます。

警察からの「任意の呼び出し」を断り続けるとどうなりますか?

逮捕されるリスクが上がります。 任意であっても、正当な理由なく拒否し続けたり、連絡を無視したりすると、「逃亡のおそれがある」と判断され、逮捕の基準(必要性)を満たしてしまうことになります。

日程の調整には応じ、誠実に対応することが逮捕を避けるには重要です。

逮捕や起訴を避けたいなら弁護士にご相談を

逮捕や起訴を避けたいなら、少しでも早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、個別の問題に応じた最善の対策を立て弁護活動を行います。ここでは、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

示談により逮捕の回避が期待できる

逮捕を回避するため重要なのが示談の成立です。示談が成立すれば、逃亡のおそれや被害者を脅すおそれはないと判断されやすくなるからです。

示談には細やかな配慮と豊富な法的知識の両方が必要。ですから、示談交渉は刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼するのが最善の方法です。

弁護士に依頼すれば、加害者を許すという宥恕文言や、被害届は出さないという合意を含んだ示談交渉を進めることができます。このような内容の示談が成立すれば、逮捕の回避が期待できるだけでなく、刑事事件化を防ぐことにもつながります。刑事事件にならなければ、仕事への影響はなく日常生活を続けることができます。

示談により不起訴処分の可能性が高まる

逮捕も書類送検の場合も、その後の人生を大きく左右するのは起訴・不起訴の決定です。

不起訴にはいくつか種類があります。その一つに、犯罪の軽重や犯罪後の情状等を考慮して今回は起訴を見送る「起訴猶予」があります。犯罪後の情状として重要なのが示談の成立です。

弁護士に示談交渉を依頼することで、起訴猶予になる可能性が高まります。示談には時間を要する場合が多いので、できる限り早く弁護士に依頼することが不起訴を獲得するポイントです。

逮捕の基準に当てはまる?逮捕の不安は弁護士までご相談を

アトムの解決事例

痴漢(逮捕あり)

電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

傷害(逮捕あり)

路上でぶつかったことから、ケンカに発展。被害者の顔に全治1週間のケガを負わせた。

弁護活動の成果

被害者との示談交渉は難航したものの、最終的には謝罪が受け入れられ、適正額の示談金で示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

傷害(逮捕なし)

大型車を運転中、交差点の横断歩道を横断中の歩行者に衝突。被害者は、脳挫傷などの重傷を負った。過失運転致傷の事案。

弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

あり

最終処分

禁錮1年10か月、執行猶予3年

もっと多くの事案を確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士・逮捕に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

刑事事件で逮捕されたら、最長23日後には、起訴されている可能性があります。

また、逮捕されない事件でも、検察から呼び出しがきたらすぐに起訴されたケースもあります。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。

刑事事件に強いアトム法律事務所までお早目にご相談ください。

24時間365日相談ご予約受付中!窓口はこちら

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。

刑事事件で逮捕されそう、基準からすると自分は逮捕されるかも・・・など、逮捕の不安がある場合は、刑事事件に強い弁護士がいると心強いものです。

あなたの刑事事件のお悩みを、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか?

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所で、逮捕事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。自首同行の弁護活動、検察との交渉などにも力を入れている弁護士事務所です。

警察から逮捕された、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。

弁護士相談の流れ

- 下記の弊所電話番号までお電話ください。

- 電話受付の専属スタッフが、あなたのお悩みについて簡単にヒアリング。その後、弁護士相談のご予約をおとりします。

- ご予約日時になりましたら、各支部までおこしください。秘密厳守・完全個室で、刑事事件に強いアトムの弁護士相談を実施します。

刑事事件の逮捕の不安がある方、刑事弁護人をお探しの方は是非お早目にご連絡ください。

お電話お待ちしています。