「示談金を払ったのに、起訴されたらどうしよう…」

「示談が成立したのに、実刑判決はあり得るの?」

被害者と示談が成立しても、100%不起訴になるわけではありません。示談したのに起訴されることはあります。特に「事件そのものが悪質な場合」「被害者の許しを得られていない場合」では、示談後でも起訴される可能性が残ります。

では、起訴されてしまった場合、示談は無意味になるのでしょうか。結論を言えば、示談が無意味になることなく、実刑回避などに有利な事情として考慮されます。

この記事では、豊富な示談経験で数多くの刑事事件を解決してきたアトム法律事務所が、示談したのに起訴されるケース、示談したのに起訴される事態を防ぐ方法などをわかりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

示談したのに起訴される?

示談とは?示談したのに起訴される?

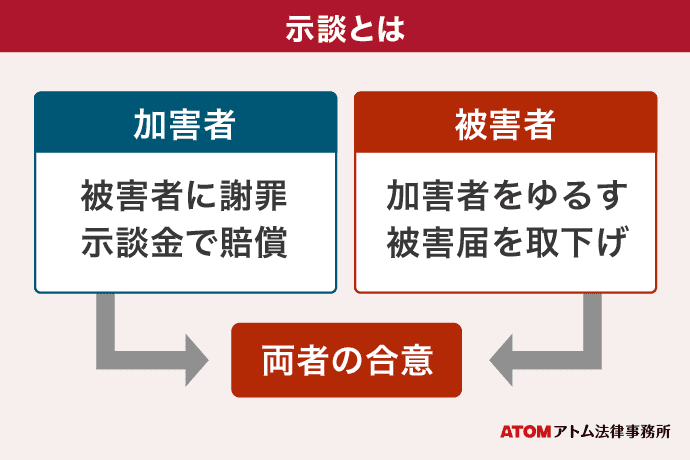

示談(じだん)とは、事件の加害者と被害者が、民事上の賠償問題などについて話し合い、和解の合意をすることをいいます。

示談においては、加害者が、被害者に対して、示談金(あるいは慰謝料、迷惑料、解決金などのお金)を支払うことが一般的です。

また、示談の条件として、刑事事件の被害届の取り下げ・不提出、告訴の取り消し・不提出などを合意することもあります。

示談は、刑事事件の犯人の処罰を不問にするものではなく、当事者間の賠償問題などを解決するものです。そのため、示談したのに起訴され、刑罰を受けることはあります。

起訴とは?

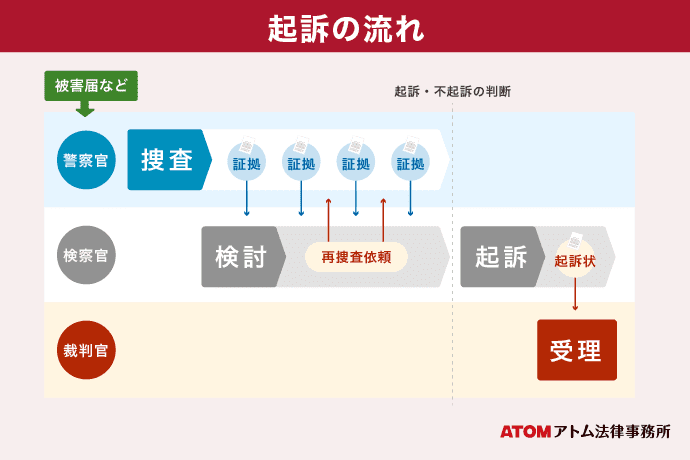

起訴(きそ)とは、裁判所に起訴状を提出し、刑事事件の審理を求める手続きです。起訴されたら刑事裁判が開かれ、裁判官が審理をおこない、有罪か無罪かを判断して判決を下します。

起訴するかどうかは、検察官が判断します(刑事訴訟法247条)。当事者(加害者・被害者)の意思で、犯人の処罰を免除することはできません。

なお、検察官は、証拠があって、有罪にできる見込みの高い事件であっても、あえて起訴しないことがあります。

このような不起訴の決定を、起訴猶予(きそゆうよ)といいます。

起訴猶予の判断では、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況などが考慮されます(刑事訴訟法247条)。

起訴猶予となる代表的な事情のひとつが、示談です。

示談は、加害者に有利な「犯罪後の情況」にあたり、不起訴を目指すうえで非常に重要な要素となります。

なぜ示談すると不起訴になりやすいのか

示談が成立した事件が不起訴になりやすい理由は、処罰の必要性が低下するからです。

検察官は、起訴するかどうかを判断する際に「この事件は刑罰を科す必要がどれほどあるか」を重要視します。示談によって被害者の被害回復が進み、被害者の感情も落ち着くと、刑罰による解決の必要性が小さくなるため、検察官は不起訴を選びやすくなります。

不起訴につながりやすい示談内容の例

- 宥恕(ゆうじょ)文言の獲得

「被害者は、加害者をゆるし、処罰を望まない」 - 被害届の取り下げ・不提出

- 刑事告訴の取消し・不提出 など

示談が与える影響は、不起訴だけにとどまりません。事件全体の流れに作用し、以下のような効果も期待できます。

示談の効果の例

- 逮捕の回避

- 早期釈放の実現

- 不起訴処分の獲得

- 刑事処分の軽減

確かに、示談をしても起訴されるケースはあります。しかし、だからといって「示談しない」という判断をするのは早いです。

示談は、刑事事件の処分や手続き全体に影響し得るため、加害者が示談に取り組む必要性は高いといえます。

示談したのに起訴される可能性が高いケース

示談が成立すれば不起訴処分の可能性は上がります。しかし、示談成立によって必ず不起訴になるわけではありません。

次のようなケースでは、示談が成立していても、検察官が「処罰の必要性が高い」と判断し、起訴される可能性が高くなります。

(1)事件そのものが悪質な場合

事件が悪質である場合は、示談が成立しても起訴される可能性が高いです。

たとえば、殺人、強盗、放火といった被害が甚大で法定刑が重い犯罪です。これらは社会的な影響が非常に大きいため、個人の話し合いでお金による解決が済んだとしても、検察官は「起訴して裁判で裁くべきだ」と判断する傾向にあります。

(2)被害者の許しを得られていない場合

法的には「示談金の支払い」と「被害者の許し(宥恕)」は全くの別物です。 もし被害者が「お金は受け取るが、処罰は望む」という場合、検察官は「処罰感情が残っている」と判断し、起訴に踏み切る可能性が高くなります。

そのため、単なる金銭解決に留まらず、示談書の中に「加害者を許し、処罰を求めない」という一文(宥恕条項)を盛り込めるかどうかが重要となります。

(3)過去に同種の前科前歴がある場合

検察官は「再犯」を最も警戒するため、同種の前科がある場合は示談の評価がどうしても厳しくなります。 特に執行猶予中の再犯などは、「反省していない」「常習性がある」とみなされ、原則として起訴・実刑となる可能性が極めて高いのが現実です。

このケースでは、示談成立はあくまで前提条件であり、「なぜ繰り返したのか」という原因分析と、それに基づいた具体的な再犯防止策の提示が不可欠です。

再犯防止策の例(治療版)

- 万引き→窃盗症の治療

- 盗撮・痴漢等→性的嗜好の治療

- 薬物→薬物依存症の治療 など

示談したのに起訴される事態を防ぐ!示談交渉のポイント

不起訴処分を目指すなら、押さえておくべき示談のポイントがあります。それは次の4つです。

起訴を防ぐ示談のポイント

- 被害回復したことを明確にする

- 被害者の許し(宥恕)を得る

- 告訴の取り消し・被害届の取り下げ

- 清算条項を盛り込む

(1)被害回復したことを明確にする

示談したのに起訴される事態を防ぐためには、被害回復したことを明確にすることがポイントです。

事件を特定した上で、加害者がいくらの支払義務を負うのか明確にします。

示談金に上乗せして慰謝料や迷惑料を支払うと、より真摯な反省と謝罪の気持ちが伝わるでしょう。

加害者が上記支払義務をどのように履行するのか(支払方法)も明確にします。弁護士が加害者から預かった現金を被害者に直接お渡しするケースもありますし、後日振り込む場合もあります。

(2)被害者の許し(宥恕)を得る

示談したのに起訴される事態を防ぐためには、被害者の宥恕を得ることもポイントです。

宥恕付き示談は、通常の示談よりも不起訴処分となる可能性が上がります。

宥恕文言の入った示談書を作成して処罰感情がやわらいだことを明確する必要があります。

(3)告訴の取り消し・被害届の取り下げ

示談したのに起訴される事態を防ぐためには、告訴取り消し、被害届の取り下げをしてもらうこと等もポイントです。

親告罪の場合

特に、親告罪の被害者との示談交渉は、刑事告訴を取り消してもらうことが非常に重要です。

親告罪の場合、告訴されても取り消しによって必ず不起訴処分となります。不起訴になれば前科はつきません。

親告罪は、告訴がなければ起訴できない犯罪です。親告罪には、名誉毀損罪、器物損壊罪、過失傷害罪等があります。

親告罪以外の場合

親告罪でない場合、被害届や告訴があっても起訴される可能性はあります。

しかし、実務上、被害届や告訴がなければ、不起訴になる例は多いです。

起訴されてしまえば99.9%の確率で有罪になってしまうのが、刑事裁判の実情です。

前科を付けないためには、まずは不起訴を目指すことです。親告罪に当たらない犯罪でも、被害届の取り下げによって不起訴となる可能性が上げる必要があります。

(4)清算条項を盛り込む

示談したのに起訴される事態を防ぐためには、精算条項(せいさんじょうこう)を盛り込むこともポイントです。

清算条項とは、「今後、お互いに金銭的請求等を行わない」と合意する条項です。

清算条項には、将来、損害賠償を追加請求されるリスクを回避できるメリットがあります。

また、清算条項があることで、民事上の問題が終局的に解決したことが明確になります。検察官は「当事者間で解決した問題をあえて起訴する必要はない」と考え、不起訴につながりやすくなります。

弁護士へ示談交渉を依頼すべき理由

示談の最大のメリットは不起訴の可能性が上がることです。このメリットを実現するには、弁護士へ依頼するのが最善の方法です。その理由は次の4つです。

(1)示談交渉を進めやすくなる

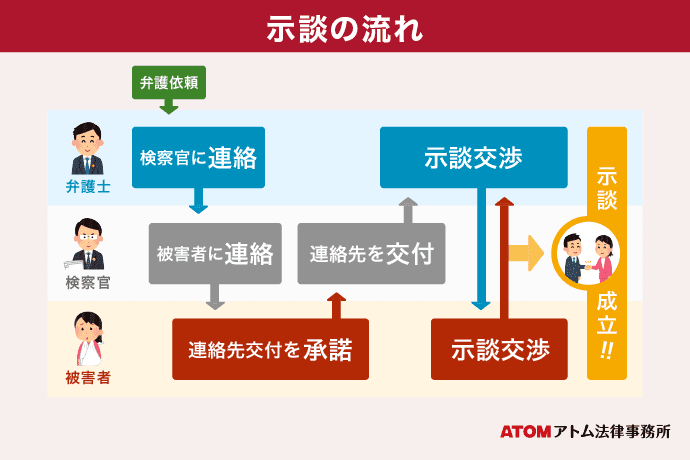

示談交渉の際、弁護士をたてると、被害者の連絡先の入手がしやすくなり、示談交渉の話し合いも進めやすくなるメリットがあります。

特に痴漢や盗撮などの事件では、被害者の連絡先がわからないケースが少なくありません。

しかし、被疑者(加害者本人)が捜査機関に対し、「示談したいので被害者の情報を教えてほしい」と言っても、教えてもらえるケースはまずありません。

この場合、弁護士なら、検察官と交渉し、被害者の連絡先を入手できる可能性が高いです。

また、事件の被害者は、加害者と直接連絡をとりたがらないことも多いです。そのため、弁護士が間に入ることで、示談交渉を進められる可能性が高まります。

示談交渉の流れやタイミングについて詳しく知りたい方は『刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?』の記事をご覧ください。

(2)適切な被害者対応ができる

示談では、被害者に無理強いして二次被害を与えることは絶対にあってはなりません。

刑事弁護の経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に十分配慮しながら示談を進めることができます。

(3)示談書を作成してトラブルを防ぐ

弁護士は示談内容を入念に確認した上で示談書を作成します。示談書を作成しておけば「言った 言わない」のトラブルを回避できます。

さらに、弁護士は、被害者に署名してもらう前に示談条項の意味を一つ一つ丁寧に説明します。これによって、後から「示談内容を正確に理解していなかった」と被害者に主張されるリスクを防止できます。

示談成立後には、検察官から被害者に対し、本当に納得して示談したかどうか確認の電話があります。ですので、示談内容を書面化して事前にしっかりと被害者の納得を得ておくことは非常に重要なのです。

関連記事

・示談書とは?示談書の効力や例文、注意点まとめ(サンプルあり)

(4)事案に応じた工夫で不起訴を目指す

示談を成立させるには、被害者の意向にも配慮する必要があります。

例えば、痴漢や盗撮事件で、加害者が通勤経路を変更する旨の条項を盛り込むのも一つです。

ただし、加害者にも今後の生活があります。弁護士は、被害者の意向を汲み取りつつ、加害者の社会復帰を過度に阻害しないよう双方が納得する条件で示談を締結します。

刑事事件の示談交渉を弁護士に任せるべき理由については、以下の関連記事の解説も参考にお読みください。

関連記事

・示談交渉は示談に強い弁護士へ。弁護士なしのリスクや費用も解説

(5)起訴される前に迅速な示談が必要

示談成立で不起訴を実現するにはタイムリミットがあります。

通常、一度起訴されたら、起訴は取り消されません。そのため、起訴を回避したいなら、起訴される前に、示談を成立させるべきです。

示談交渉には時間を要するケースも多いので、できる限り早く開始する必要があります。

逮捕・勾留されている事案では、逮捕後23日間で、起訴・不起訴が決まってしまう可能性が高いです。

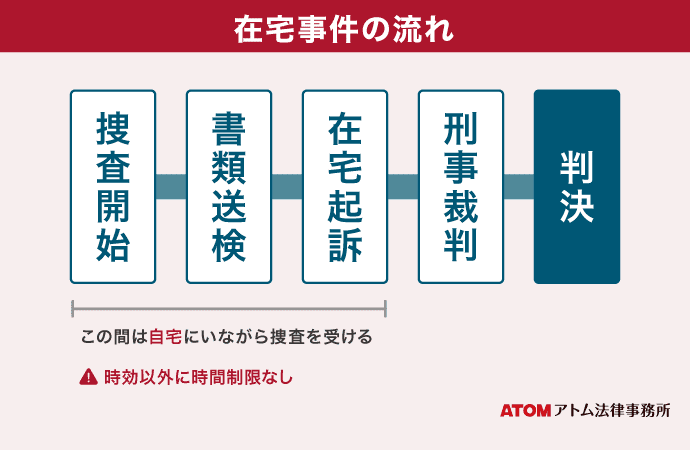

一方、逮捕・勾留されていない事案(在宅事件)では、起訴までの時間制約はありません。しかし、検察官が被疑者を突然起訴する可能性もあります。

突然の起訴を防ぐには、弁護士を通じ示談の進捗状況を検察官にこまめに連絡するのが効果的です。

関連記事

・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説

・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?費用・メリット等の違いを徹底比較

示談が起訴に与える影響・示談金の相場は?

ここでは、示談成立によって起訴の判断にどれだけ影響するか犯罪別に解説します。

アトム法律事務所の解決実績をもとに各犯罪の示談金相場もご紹介します。

ただし、示談金相場はあくまで目安です。犯行態様や処罰感情によって、より高額になる可能性もあります。詳しくは弁護士に直接ご相談ください。

盗撮・痴漢

盗撮や痴漢は、示談の成否が起訴の判断に大きく影響します。初犯で示談が成立すれば不起訴処分になる可能性は高いでしょう。

もっとも、同種の前科前歴が多数あったり、余罪がある事案では示談が成立しても起訴される可能性があります。

当サイトでは、アトム法律事務所で過去とり扱った事例から罪名別に示談金の相場金額を公開しています。

盗撮の示談金相場は約50万円前後です(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より)。

痴漢の示談金相場は約50万円前後です(アトム「痴漢の示談金の相場」の統計より)。

傷害罪

傷害罪は、示談成立によって不起訴となる可能性が高いです。

もっとも、凶器を用いた場合など犯行態様が悪質な場合は示談が成立しても起訴される可能性があります。

また、被害結果が重大な場合も起訴の可能性は高いです

傷害罪の示談金相場は約100万円前後です(アトム「傷害の示談金の相場」の統計より)。

窃盗罪

窃盗罪は、財産犯なので示談による被害回復性が大きい点が特徴です。そのため、初犯で被害額が軽微であれば示談成立によって不起訴となる可能性が高いでしょう。

もっとも、同種前科が多数ある場合は被害金額が軽微で示談が成立していても起訴される可能性が高いです。

その場合でも、示談の成否が実刑と執行猶予の分かれ目になるケースも多いです。

窃盗罪の示談金相場は約30万円前後です(アトム「窃盗の示談金の相場」の統計より)。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、示談によって被害を回復するのが困難な犯罪です。

また、これらの犯罪は非親告罪であるため、示談によって告訴が取り消されたとしても不起訴になるとは限りません。

もっとも、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪で起訴するかどうかに当たり、被害者の意思が尊重される点は現在でも変わりません。

初犯の場合、起訴前に示談が成立すれば不起訴となる可能性は高いでしょう。

仮に起訴されても、示談書を証拠として提出すれば、被告人の量刑を決める上で有利に考慮されます。初犯であれば示談成立によって執行猶予になる可能性もあります。

アトムの「不同意わいせつ罪の示談金の相場」の統計によれば、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の示談金相場は約100万円前後です。

アトムの「不同意性交の示談金の相場」の統計によれば、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の示談金相場は約100万円前後です。

示談と起訴に関するよくある質問

Q.示談したのに起訴されることはありますか?

示談したのに、起訴されることはあります。示談は重要ですが、起訴を確実に防げるわけではありません。

示談は刑事訴訟法247条の「犯罪後の情況」にあたり、起訴猶予の判断でプラスに働きます。

しかし、起訴するかどうかは検察官が判断するため(刑事訴訟法247条)、示談が成立していても起訴されるケースがあります。

Q.起訴された場合、示談金は返ってきますか?

示談金が返還されることはありません。

示談金は「被害者への賠償」であり、「不起訴を獲得するための対価」ではないからです。しかし、裁判で「賠償済み」として扱われ、刑が軽くなるというメリットは残ります。

Q.示談しても起訴後に実刑になることはありますか?

可能性はゼロではありませんが、初犯で示談が成立していれば、実刑になる確率は大幅に下がります。

ただし、執行猶予中の再犯、殺人や強盗致傷などの重大な犯罪は、示談が成立したとしても実刑になるリスクはあります。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

淫行(示談成立・不起訴)

ホテルで18歳未満の女子と淫行し、ホテルを出た直後に職務質問されて警察の取り調べを受けたケース。青少年育成条例違反(淫行条例)の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

盗撮(示談成立・不起訴)

デパートのエスカレーターにおいて、女子高生をスマートフォンで盗撮したとされたケース。迷惑防止条例違反の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

万引き(示談成立・不起訴)

書店において雑誌等数千円相当の商品を万引きし、またディスカウントストアにおいても食品等数千円相当を万引きしたとされたケース。窃盗事件の事案。

弁護活動の成果

書店とは示談を締結。ディスカウントストアは示談は不成立だったが被害弁償と謝罪を尽くした結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

結局示談すべき?不安な方は今すぐ弁護士に「見通し」を確認

不起訴(起訴猶予)を目指すなら、示談は非常に重要な対応です。

示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴猶予にするかを判断する際の「犯罪後の情況」として評価されるため、起訴の可能性を下げる大きな材料になります。

ただし、示談さえすれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容や被害の程度、前科前歴の有無、被害者の処罰感情などによっては、示談が成立していても起訴されるケースもあります。

だからこそ、いま不安を抱えている方ほど、刑事事件に強い弁護士に「見通し」を確認することが大切です。

アトムご依頼者様の声

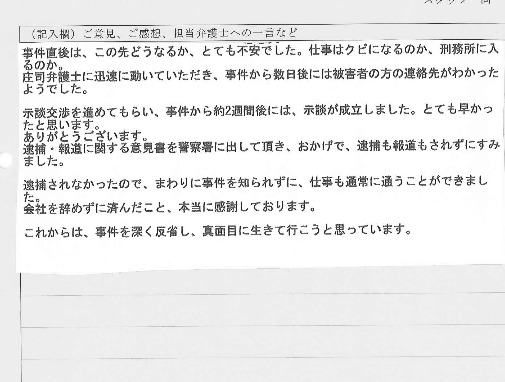

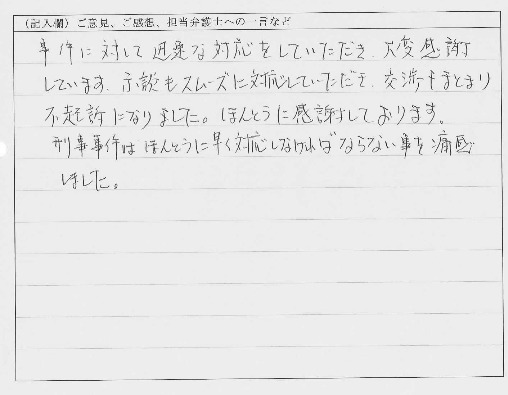

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

とても早い示談、会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。

(抜粋)事件直後は、この先どうなるのか、とても不安でした。仕事はクビになるのか、刑務所に入るのか。庄司弁護士に迅速に動いていただき、事件から数日後には被害者の方の連絡先がわかったようでした。示談交渉を進めてもらい、事件から約2週間後には、示談が成立しました。とても早かったと思います。ありがとうございます。逮捕・報道に関する意見書を警察署に出して頂き、おかげで、逮捕も報道もされずにすみました。逮捕されなかったので、まわりに事件をしられずに仕事も通常に通うことができました。会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。これからは、事件を深く反省し、真面目に生きていこうと思っています。

スムーズな示談交渉でした。迅速な対応が必要だと痛感しました。

事件に対して迅速な対応をして頂き、大変感謝しています。示談もスムーズに対応していただき交渉もまとまり不起訴になりました。本当に感謝しております。刑事事件は本当に早く対応しなければならない事を痛感しました。

アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は、示談成立によって不起訴を獲得した実績が多数あります。

示談しても起訴される事態を防ぎたい場合、示談の条件や示談のタイミングが非常に重要です。

また、示談しても起訴が見込まれる事案では、裁判を見据えた弁護活動をおこなう必要があります。

アトム法律事務所では、弁護士による無料法律相談を24時間365日電話予約受付中です。最短即日で接見にもかけつけます。お悩みの方はいつでもお気軽にお問い合わせください。