2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「懲役3年、執行猶予5年」という言葉をニュースで見たり、実際に自分や身近な人が言い渡された場合、「それは重いの?」「刑務所に入らないの?」「どんな罪でそうなるの?」と疑問や不安を持たれる方も多いでしょう。

この記事では、「懲役3年、執行猶予5年」という刑事裁判の判決が意味する内容と、そうなり得る犯罪の種類や背景事情、さらに求刑段階から執行猶予がつく可能性までを詳しく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

懲役3年、執行猶予5年とは?その意味をわかりやすく解説

まずは、判決における「懲役3年、執行猶予5年」が何を意味するのか、基本から説明します。

「懲役3年」とは?

「懲役3年」とは、有罪とされた被告人が3年間、刑務所で懲役(身体拘束と労務作業)を受けることを命じられたという意味です。

ただし、「懲役3年」と言われても、必ずしも即座に刑務所に収容されるとは限りません。懲役3年の判決であっても、執行猶予がついている間は刑務所に入ることなく普段通りの生活をすることができます。

「執行猶予5年」とは?

執行猶予とは、刑事裁判で有罪となっても、一定期間その刑の執行(たとえば懲役や禁錮)を一時的に止めておく制度です。

たとえば「執行猶予5年」と言われた場合、それは「5年間は刑務所に行かずに社会で生活してよい。ただし、その期間に再び犯罪を犯せば、猶予されていた刑を受けることになる」という意味です。

執行猶予期間は法律で「1年~5年」と定められており、5年というのはその中で最も長い期間です。執行猶予5年は、裁判所が「刑の重さ」や「被告人の情状」などを考慮したうえで、最も長く刑の執行を猶予する必要があると判断した場合に言い渡されます。

実務上、執行猶予期間は「懲役刑の1.5~2倍程度」で設定されることが多いです。罪が重いほど、また情状が被告人にとって不利なほど、期間が長くなる傾向があります。

執行猶予について詳しく知りたい方は『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事をご覧ください。

執行猶予期間中に守るべきこと

執行猶予期間中に守るべきことは、主に以下の3点が挙げられます。

執行猶予期間中に守るべきこと

- 新たな犯罪を絶対にしない

- 裁判所の命令(保護観察など)は必ず守る

- 社会的トラブルを回避し、まじめに暮らす

執行猶予期間中に新たな罪を犯すと、執行猶予が取り消しとなり、前回と今回の刑罰を合算した刑罰を受けるケースが多いです。

執行猶予中に再犯してしまうとどうなるのか詳しく知りたい方は『執行猶予中に再犯・余罪が発覚したら?交通違反や人身事故の場合も解説』の記事をご覧ください。

どういった罪で「懲役3年、執行猶予5年」の判決が出る?

「懲役3年、執行猶予5年」の判決は、比較的中程度の重大さの刑事事件でよく見られます。個別具体的な事案によりますが、以下のようなケースが該当します。

懲役3年、執行猶予5年の判決が出る例

| 犯罪類型 | 具体例 |

|---|---|

| 窃盗罪 | 繰り返しの万引きや、侵入しての窃盗など |

| 覚醒剤取締法違反 | 初犯の薬物使用(所持・使用)でも悪質性が高い場合など |

| 詐欺罪 | 少額だが複数回にわたる詐欺行為 |

※あくまで参考。実際の刑罰は個別具体的な事案によって異なる

いずれのケースでも、被害の程度・故意かどうか・被害者との間で示談が成立しているかどうか、反省や更生の見込みの有無などが大きく影響します。

過去にアトム法律事務所が扱った事案では、弁護活動により実刑を回避し、「懲役3年、執行猶予5年」判決となった事例が複数あります。

アトムの解決事例(懲役3年、執行猶予5年)

「キャッシュカードが偽造されたので交換する必要がある」などと電話をかけ、被害者からキャッシュカードをだまし取った。詐欺の事案。

弁護活動の成果

被害金を還付するなど、被害者に謝罪と賠償を尽くし、裁判でも弁護活動を尽くした結果、執行猶予判決となった。

最終処分

懲役3年、執行猶予5年

アトムの解決事例(懲役3年、執行猶予5年)

会社内において、被害者女性の体調をみるふりをして陰部を触るなどしたとされた準強制わいせつの事案。

弁護活動の成果

示談は不成立であったが、裁判の場で被害弁償を尽くす旨を伝え、執行猶予付判決を得た。

最終処分

懲役3年、執行猶予5年

執行猶予がつくかどうかは何によって決まる?

刑事事件で有罪になった場合でも、すべての人に執行猶予がつくわけではありません。裁判所が執行猶予を判断する際には、次のような点が考慮されます。

執行猶予の主な判断基準

- 前科の有無(特に前に実刑があるか)

- 犯行後の反省の態度・謝罪

- 被害者との示談の成立

- 犯行の動機や経緯

- 社会的環境(家族の支援や定職の有無など)

特に、初犯であること、被害者と示談が済んでいること、深く反省している様子が見受けられる場合には、実刑を避けて執行猶予付きの判決が出る可能性が高まります。

もっとも、執行猶予判決でも前科はついてしまいます。

関連記事

・執行猶予付き判決は前科になる?執行猶予が終わったら前科は消えるのか

求刑と判決の違い|「求刑5年」や「求刑2年」の場合の執行猶予の可能性

裁判でよく「求刑◯年」と報道されますが、求刑はあくまで検察官による量刑の「要求」にすぎません。実際の判決では、裁判官が証拠や情状を総合的に判断して量刑を決定します。

求刑5年の場合に執行猶予の可能性はある?

求刑が5年であっても、執行猶予がつく可能性はあります。

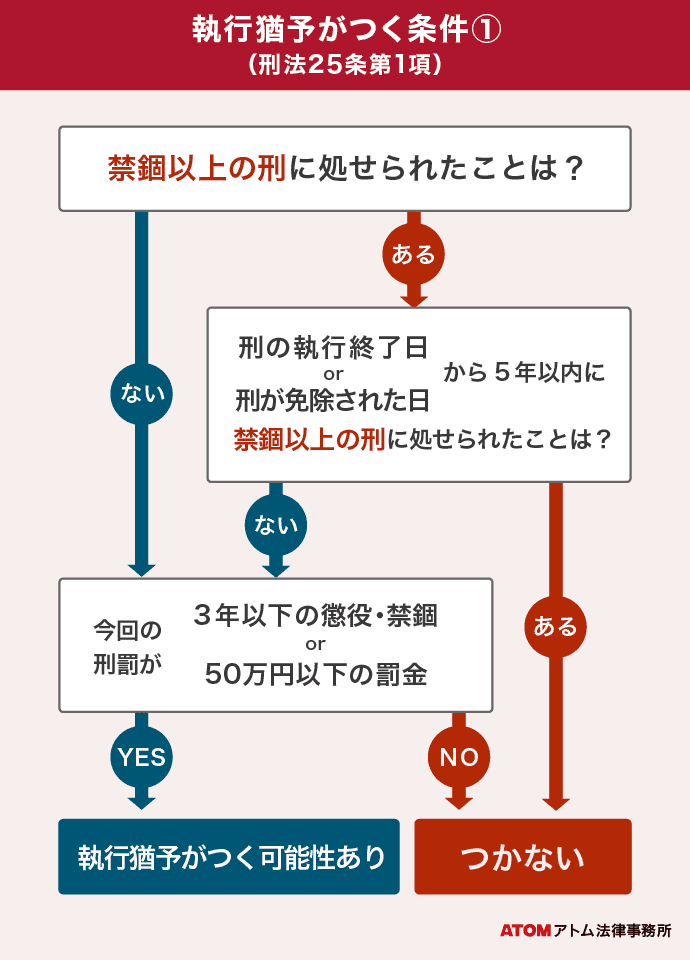

一般に、執行猶予がつく可能性があるのは、「懲役または禁錮が3年以下」の場合です。つまり、求刑が5年でも、裁判所が情状を考慮して懲役3年以下の刑に減軽した場合には、執行猶予がつけられる余地があります。

たとえば、「求刑5年」と言い渡された場合でも、「懲役2年6か月、執行猶予4年」といった判決が出る可能性は十分にあるでしょう。

求刑2年の場合の執行猶予の確率は?

求刑が2年の場合は、比較的軽めの刑が想定されており、執行猶予がつく可能性は十分にあります。

ただし、判決は個々の事情によって異なりますので、一概に「執行猶予がつく確率は何%」と断言はできません。

一般的には、裁判で弁護活動を尽くすことで「懲役1年〜2年、執行猶予3年程度」の判決となるケースはあるでしょう。

実刑を求刑されたが執行猶予がついた事例

ここでは、アトム法律事務所が過去の扱った事例から、実刑を求刑されたものの、裁判で弁護活動を尽くし、執行猶予を獲得した事例をご紹介します。

アトムの解決事例(求刑懲役3年から執行猶予獲得)

インターネット経由で違法薬物ラッシュを海外から購入したところ税関で発覚し、家宅捜索の際に、以前購入した薬物も押収されたケース。薬機法違反および関税法違反の事案。

弁護活動の成果

検察官に意見書を提出し勾留を阻止。裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を得た。

最終処分

懲役3年、執行猶予4年

アトムの解決事例(求刑懲役1年から執行猶予獲得)

書店で、書籍十数冊(数万円相当)を万引きした。同種前科前歴あり。

弁護活動の成果

示談は不成立であったが、贖罪寄付を行った。裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役1年、執行猶予4年

「懲役3年、執行猶予5年」この判決を社会復帰の第一歩に

「懲役3年、執行猶予5年」という判決は、刑事裁判の中でも比較的重い処分のひとつです。執行猶予がついたとしても、法的には「有罪」とされ、前科がつきます。

ただし、執行猶予がつくことで、刑務所に行くことを免れ、社会内で更生の道を歩む可能性が与えられています。

この機会を活かすためには、再犯防止と規則正しい生活を意識し、必要な支援を受けましょう。

もしあなたや身近な人がこのような状況にある場合、再出発に向けた行動を始めることが大切です。状況に応じて、刑事事件に強い弁護士に相談することもおすすめします。