2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

この記事では、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の時効について詳しく解説しています。

公訴時効が経過したら、裁判で刑罰が科されなくなります。不同意わいせつ罪の公訴時効は12年、強制わいせつ罪の公訴時効は7年です。例外もあります。

ただ、民事事件の賠償責任は別物なので、公訴時効を経過しても、賠償請求の可能性はあります。

事態を早期解決に導くためには、時効が成立するのを待つのではなく、早期に弁護士に相談し、示談を締結することが重要となります。

「数年前のわいせつ行為を蒸し返されない?」

「同意を得たつもりだけど。後から訴えられたら」

このような不安を抱えながら、わいせつ事件の時効成立を待つことは、賢明な判断とはいえません。

不同意わいせつに関して不安を抱えている方は、弁護士に相談しましょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

不同意わいせつ罪の公訴時効

不同意わいせつ罪の時効は12年

不同意わいせつ罪の公訴時効

- 不同意わいせつ罪:12年

- 不同意わいせつ致傷罪:20年

- 不同意わいせつ致死罪:30年

不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です(刑事訴訟法250条3項3号、刑法176条)。

公訴時効とは、起訴(きそ)の期限です。公訴時効を迎えた犯罪は、起訴されなくなり、刑事裁判で刑罰を科されることはなくなります。

公訴時効は、基本的には、犯罪行為終了時点から起算されます。

不同意わいせつ罪の場合、事件をおこした時から12年経過すると、刑事責任を問われて処罰されることがなくなります。

ただし、被害者が18歳未満だった場合は、被害者が18歳になった時から時効を数えます。

不同意わいせつ致傷罪は20年、致死罪は30年

不同意わいせつ罪に伴って相手が負傷した場合には、不同意わいせつ致傷罪となります。

わいせつ行為そのもので負傷した場合も、手段となる行為によって負傷した場合も、不同意わいせつ致傷罪になる可能性があります。

不同意わいせつ致傷罪になる例

- わいせつ行為の最中に、被害者に打撲傷・擦過傷を負わせた

- わいせつ行為をするために、被害者を殴り、骨折させた

- 逃げようとした被害者が、転んで怪我をした

など

不同意わいせつ致傷罪の公訴時効は20年となります(刑事訴訟法250条3項1号、刑法181条1項)。

事件から20年経過すると、不同意わいせつ致傷罪の起訴は許されなくなります。

不同意わいせつの際、相手を死亡させると不同意わいせつ致死罪となり、公訴時効は30年となります(刑事訴訟法250条1項1号、刑法181条1項)。

事件から30年経過すると、不同意わいせつ致死罪の起訴は許されなくなります。

不同意わいせつ致傷罪については以下の記事で詳細に解説しています。ぜひご一読ください。

強制わいせつ罪の公訴時効

強制わいせつ罪の時効は原則7年

2023年7月12日以前の不同意わいせつ事件は、基本的に、強制わいせつ罪で処罰されます。

| 強制わいせつ | 不同意わいせつ | |

|---|---|---|

| 時期 | 2023/7/12まで | 2023/7/13から |

| 内容 | 無理やり体を触る・キス 膣・肛門に陰茎以外を挿入* | 同意なく体を触る・キス |

| 刑期 | 6ヶ月以上10年以下 | 6ヶ月以上10年以下 |

* 2023年7月13日以降は、膣や肛門に陰茎以外を挿入した場合、不同意性交等罪となる。刑期は5年以上20年以下で、公訴時効は15年。くわしくは『不同意性交等罪とは?構成要件・旧強制性交等罪との違い、罰則をわかりやすく解説』の記事をご参照のこと。

強制わいせつ罪の公訴時効は、事件から7年です。7年を経過すれば、原則として刑事責任を問われて処罰を受けることはなくなります。

たとえば、2016年6月1日に、女性を羽交い絞めにして、無理やり体を触るというわいせつ事件をおこしたとします。この場合、2023年6月1日で事件から7年経過するので、時効となり、処罰されなくなります。

ただし、2023年6月23日には、公訴時効の改正がありました。この改正により、多くの性犯罪の公訴時効が、従来より長くなりました。

強制わいせつ罪も例外ではありません。

2023年6月23日以後の改正点

改正後の強制わいせつ罪の公訴時効は12年です。

2023年6月23日時点で時効になっていない「強制わいせつ罪」には、改正法が適用されます。結果、公訴時効は7年ではなく「12年」になります。

強制わいせつ罪の公訴時効

| 罪名 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 強制わいせつ罪 準強制わいせつ罪 監護者わいせつ罪 | 7年 | 12年 |

| 強制わいせつ等致傷罪 | 15年 | 20年 |

| 強制わいせつ等致死罪 | 30年 | 30年 |

たとえば、2016年7月1日に犯した強制わいせつ罪は、7年後の2023年7月1日ではなく、12年後の2028年7月1日に公訴時効をむかえることになります。

また、被害者が18歳未満の場合、時効の起算点は被害者が18歳になった時になります。

刑事事件の時効制度についてより詳しく知りたい場合には『刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!時効の不安は弁護士に相談』の記事をご覧ください。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)における民事の時効

不同意わいせつは民法709条が定める不法行為にあたり、被害者は加害者に対して賠償請求をする権利があります。

この民事の賠償請求権にも時効が存在します(民法724条)。

民事事件の時効は①被害者が加害者を知った時点から3年②事件が発生した時点から20年が原則です。

分かりやすく言うと、加害者が捜査などで特定できれば加害者を知った時点から3年、加害者が特定できなかった際にも20年で時効が消滅します。

この期間を経過すると加害者は損害賠償・慰謝料を支払う義務がなくなります。

なお、2017年の民法改正により被害者救済の観点から、生命・身体に対する不法行為の場合には①の「3年」が「5年」になる規定が新設されました(民法724条の2)。

これにより不同意わいせつの手段として暴行を用い、身体を害した場合の損害賠償の時効は5年になる可能性があります。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は時効を待つより弁護士相談を

理由(1)統計にみる検挙率は約8割

令和5年版犯罪白書によれば、強制わいせつ罪の検挙率は86.3%で、強制わいせつ罪は捜査される可能性が非常に高い犯罪といえます。

時効を待つというのは、それだけ対処が遅れることを意味します。

検察官や裁判官が処分を決める時は、被害者の方との示談、再犯防止に努める姿勢なども考慮します。

時効を待って逃げ隠れしているというのは、反省がないことの現れです。結果、重い処分につながる可能性が高くなります。

理由(2)時間が経過してから、警察に通報される

不同意わいせつ事件では、ほとんどのケースで被害者が警察に被害申告をして捜査が始まります。

ただし、不同意わいせつは、被害者によっては被害申告へのハードルが高いことがあります。警察に訴えたら本当に話を聞いてもらえるのかなどの不安があるからです。

そのため、不同意わいせつの場合、ある程度、事件から時間が経過してからの方が、警察に通報されやすい側面もあります。

一度は我慢したものの、知人や家族からのアドバイスや感情の整理ができてから警察に相談し、時間が経ってから事件化するケースも少なくありません。

犯人特定にかかる期間を考慮すると、事件直後~1,2年ほどは刑事事件化するリスクが特に高いといえます。

わいせつ行為時における被害者とのやり取りの中で不安な点があった方は、今後の対応について弁護士に相談しておくべきでしょう。

アトム法律事務所では、性犯罪が刑事事件化した場合に備えて、弁護士と顧問契約を締結する方も多いです。

顧問弁護士は、逮捕された場合に接見に駆け付けたり、会社や家族に事件が発覚するのを防ぐために捜査機関との調整を行ったりします。

理由(3)逮捕・起訴の不安を解消できる

不同意わいせつは犯行を目撃された場合は現行犯逮捕されることもありますが、その後の捜査で証拠が見つかり後日逮捕されるケースもあります。

時効が完成するまでの間、ずっと逮捕や起訴されることへの不安を抱えながら日常生活を送ることは精神的にも非常に不安定なものといえるでしょう。

しかし、弁護士に相談しておくことで、警察から連絡が入った場合の対応方法を予め把握することができるようになります。

弁護士であれば、事件の状況や被害者との関係性などを整理し、今すぐ自首する必要があるのか、このまま様子を見てもいいのかなど、事案に即したアドバイスが可能です。

弁護士は守秘義務を負っており、警察などの外部機関に情報が漏れることはありませんので、不同意わいせつをした心当たりがある方は、まず一度相談することをおすすめします。

旧強制わいせつ罪で時効前日に起訴された事例もある

実際の事例をみても、2020年9月、大阪府において、7年前の女児に対する強制わいせつについて別の事件で逮捕された男性のDNA型が一致し、ちょうど時効の前日に起訴されたというケースがあります。

※時効制度改正前の事例のため、公訴時効は12年ではなく7年です。

余罪がないケースでも、被害者・目撃者の証言や防犯カメラの映像などから証拠が収集された結果、逮捕・起訴されるケースもあります。

不同意わいせつの証拠について詳しく知りたい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は何が証拠で逮捕される?証拠がない場合は無罪?』の記事をご覧ください。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で前科を付けないためには示談が重要

示談で不起訴を獲得して前科を回避

不同意わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要です。

特に被害者との示談が成立するかどうかが、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

不同意わいせつの刑事処分では、被害者の処罰感情が重視されます。示談を締結し、被害者の許しも得ているということであれば、刑事罰を与える必要性は大きくないと判断されるため、寛大な刑事処分を得られる可能性があるのです。

不起訴になれば前科もつかずに済みます。

また示談が成立すれば、逮捕回避、早期釈放、執行猶予など、様々な面で加害者に有利に考慮されます。

示談するメリットや示談金の相場を詳しく知りたい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場』の記事をご覧ください。

不起訴を目指したい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?』の記事もご覧ください。

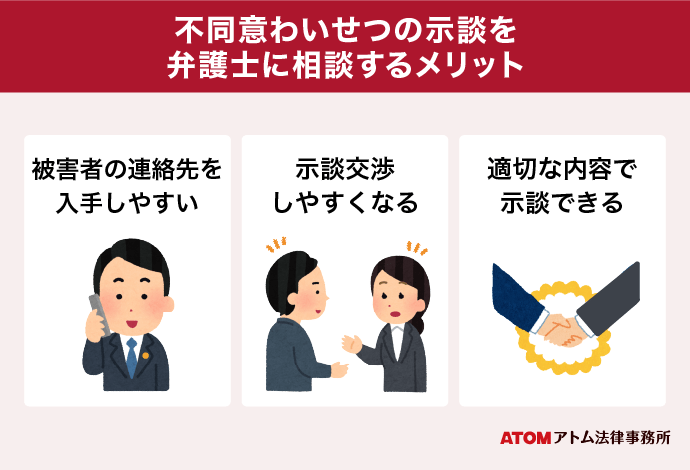

被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する

不同意わいせつ罪のような性犯罪は、加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。

弁護士に相談し、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください。

まず通常、加害者本人の力だけでは被害者の連絡先を入手することはできません。捜査機関に問い合わせても脅迫による証拠隠滅のおそれ等が懸念されるため、連絡先を教えられることはまずないといっていいでしょう。

弁護士であれば被害者と示談がしたい旨を申し出ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

また弁護士であれば、「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や被害届の取下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。

しかし、弁護士に依頼すれば加害者は何もしなくてよいというわけではありません。

謝罪の意思を書面にしたり、被害者の不安を少しでも取り除くために、被害者の生活圏内に足を踏み入れないようにするなど、加害者の努力も必要になります。

不同意わいせつ罪は金銭の支払いで簡単に解決するものではありませんので、担当弁護士と十分な打合せをして示談を進めることが大切です。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪の時効をアトム法律事務所に相談

まとめの一言

不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。

旧法の強制わいせつ罪の公訴時効は、基本的には7年です。ただし、2023年6月23日までに時効にならなかった強制わいせつ罪については、事件から12年経過するまで時効は完成しません。

また、不同意わいせつの際に、怪我を負わせてしまった場合は、不同意わいせつ致傷罪となり、公訴時効は20年になります。

時効を待つのは賢明な判断ではありません。また、日本では起訴された事件のうち約99%が有罪になる実情があります。

不同意わいせつ事件、強制わいせつ事件をおこしてしまい、今後に不安をお持ちの方は、是非お早目に弁護士にご相談ください。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

同僚への不同意わいせつ(不起訴処分)

職場で同僚女性に後方から抱きつき、胸を直接触るなどした。不同意わいせつの事案。同種の余罪あり。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

電車での強制わいせつ(不起訴処分)

電車内で、泥酔して寝ていた女性の胸を触るなどし、強制わいせつで立件された。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

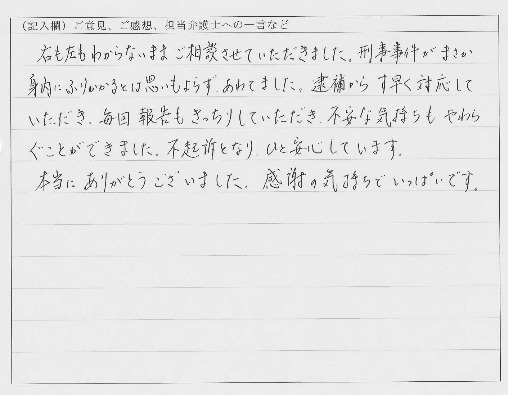

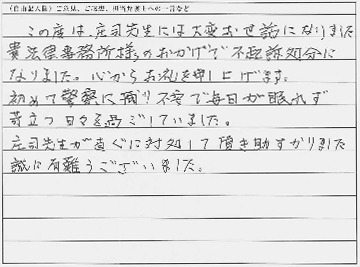

アトムのご依頼者様の声

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

この度は庄司先生には大変お世話になりました。貴法律事務所様のおかげで不起訴処分になりました。初めて警察に捕まり不安で毎日が眠れず苛立つ日々を過ごしていました。庄司先生が直ぐに対応して頂き助すかりました。誠に有難うございました。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかっており、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の解決実績も豊富な弁護士事務所です。

被害者の方との示談交渉についても、誠意をもってあなたの謝罪の気持ちをお伝えし、示談成立にむけて尽力します。性的犯罪の再発防止についても、刑事弁護人の視点から、必要な対策を提示することもできます。

また、不同意わいせつのえん罪事件では、不同意わいせつ罪の構成要件に該当しないことを主張するなど、検察官や裁判官を説得する弁護活動をおこないます。

一度、アトム法律事務所の弁護士に、あなたの不同意わいせつ罪のお悩みを相談してみませんか。

アトム法律事務所の相談予約受付窓口は、24時間365日、土日祝日、深夜、早朝いつでもお電話可能です。

弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。