2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

交通事故を起こすと、刑事・民事・行政の3つの分野で責任を問われるケースがあります。

- 刑事:交通犯罪として罰金刑や懲役刑に処される刑事責任

- 民事:被害者への損害賠償責任

- 行政:免許停止や免許取り消しなどの行政処分

特に人身事故の加害者となってしまい、警察の捜査を受けている場合、「刑事処分を受け前科がついてしまうのではないか」「被害者への謝罪はどうすれば良いのか」など心配なことは多いでしょう。

そのようなときは一刻も早く専門家である弁護士へ相談すべきです。

ご自身ではなく、ご家族が交通事故の加害者となり逮捕をされてしまったという方も、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、交通事故の刑事責任を中心に交通事故の加害者が弁護士に依頼すべき理由についてご説明します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

交通事故加害者が負う3つの責任(刑事・民事・行政)

交通事故の加害者は、刑事・民事・行政の3つの責任を負います。それぞれに手続きやその責任内容が異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談しておくことが大切です。

法律を知らなければ、これら3つの責任を混同してしまうこともありますが、実はまったく次元の異なる話なのです。

弁護士によって取り扱う分野も変わってきますので、ご自身の一番の心配事がどれなのかを把握することは、適切な相談先を見つけるためにも重要です。

交通事故加害者の「刑事責任」の内容

交通事故によって被害者に怪我を負わせたり死亡させてしまうと、刑事事件として、罰金刑や懲役刑に処されて前科が付く可能性があります。

交通事故を警察が把握した時点から、刑事事件としての手続きが始まります。逮捕・勾留されることもあります。そうなると、起訴・不起訴の判断が下るまでの間、最大で23日間は警察署の留置場で生活をすることとなり、自宅に帰ることはできません。

逮捕に至らなかったり、逮捕されたとしても釈放されて在宅捜査という形になることもあります。

どちらにしても、事件は警察から検察官に引き継がれ、起訴・不起訴という刑事処分が行われます。起訴されると刑事裁判にかけられ、有罪になれば懲役刑や罰金刑に服することになります。有罪判決が確定すると、前科がつきます。

交通事故は早い段階で弁護士に相談し、不起訴を目指したり、裁判になっても執行猶予がつくよう活動を尽くしてもらうことが大切です。

交通事故加害者の「民事責任」の内容

交通事故加害者の「民事責任」とは、簡単にいうと、被害者に損害賠償(示談金)を支払う責任です。

示談金の項目には、被害者の怪我の治療代、通院にかかる費用、休業損害、慰謝料など様々なものが含まれます。 任意保険に加入していれば保険会社が示談交渉をしてくれますが、保険未加入であれば弁護士のサポートを受ける必要性が高いでしょう。

交通事故加害者の「行政責任」の内容

交通事故を起こすと、免許の違反点数が加算されたり、免許停止や免許取消しとなる場合があります。この処分が、加害者が負う「行政責任」になります。

免許に関する処分は、今後、車を運転できるかどうかに関わります。仮に、免許取消しに不服がある場合には、法律に基づいて不服申し立ての手続きを行う必要があります。これには法律知識が求められますので、弁護士に相談のうえ、対応を検討するとよいでしょう。

【刑事責任】交通事故の加害者が弁護士に相談するメリットは?

交通事故加害者が弁護士に相談するメリットは主に以下の4点です。

交通事故加害者が弁護士に相談するメリット

- 刑事処分の見込みがわかる

- 取り調べ対応が分かる

- 逮捕・勾留を回避する弁護活動をしてくれる

- 被害者と適切な示談ができる

それぞれ詳しく解説します。

交通事故加害者の弁護士相談(1)刑事処分の見込みがわかる

交通事故で警察の捜査を受けても、不送致や不起訴になれば前科はつきません。仮に起訴されても、罰金刑・執行猶予・実刑など処分の内容はケースごとに異なります。

不起訴になりやすいのは、事故の影響が軽微で過失が認められにくい場合です。一方、ひき逃げや飲酒・無免許運転による死亡事故などの悪質なケースでは、厳しい処分が下される可能性が高くなります。

処分の見通しは事故の状況によって変わるため、経験豊富な弁護士に相談することで、自身のケースの対応策を知ることができます。たとえば、発覚していない事故なら自首すべきか、被害者への謝罪方法はどうするべきかといった具体的なアドバイスも受けられます。今後の対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故加害者の弁護士相談(2)取り調べ対応が分かる

弁護士に相談をすれば警察や検察の取り調べ(事情聴取)への対応方法がわかります。

たとえば、事故に気が付かずそのまま走り去ってしまったのであれば、ひき逃げにはなりません。しかし、取り調べをする警察は、接触したことを少しは認識していただろうと追及してくる可能性があり、慎重な対応が求められます。

曖昧な部分を、警察の誘導通りに供述をしてまうと、調書が証拠として成立し取り返しのつかない結果を生んでしまう可能性があります。取り調べでは自身の記憶にある事実のみを話すようにしてください。

供述調書は一度サインをしてしまうと、あとから覆すことができません。取り調べには弁護士の助言を受けてから臨むことが望ましいでしょう。

関連記事

・弁護士が教える怖い警察の取り調べへの対応法|録音や拒否はできる?

交通事故加害者の弁護士相談(3)逮捕・勾留を回避する弁護活動をしてくれる

重大事故を起こした場合は逮捕・勾留によって身柄拘束される可能性が高くなります。

弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に勾留しないよう申し入れてもらったり、勾留決定後でも準抗告によって勾留の取消しを求めるなど早期釈放に向けた弁護活動をしてもらうことができます。

また、逮捕前に弁護士に依頼すれば逮捕を防ぐための弁護活動に注力してもらえるケースもあるため、交通事故でお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。

関連記事

・逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは

交通事故加害者の弁護士相談(4)被害者と適切な示談ができる

交通事故の示談は保険会社に任せることが一般的ですが、刑事処分に影響を与える「刑事事件としての示談」も重要です。適切に示談が成立すれば、被害回復や被害者の処罰感情の緩和が考慮され、不起訴となる可能性が高まります。仮に起訴されても、刑が軽減される可能性があります。

保険会社の示談は賠償金の支払いにとどまり、被害者から許しを得ることは目的としていません。そのため、加害者として被害者に謝罪し、許しを得るための示談を進めることが重要です。特に、被害者から「刑事処罰を求めない」という嘆願書を得られれば、有利に働くことが多いです。

また、保険会社の示談は治療終了後に行われるため、刑事処分が決まる前に間に合わない可能性があります。弁護士は、示談金の支払いを誠意をもって行い、その内容を捜査機関に報告し、検察官との交渉を通じて刑事処分に影響を与えます。

示談を行わず、被害者対応を怠ると「反省していない」とみなされ、厳しい処分を受けることがあります。刑事処分の軽減を目指すためにも、早めに弁護士へ相談し、適切な示談を進めることが大切です。

交通事故加害者に科される刑罰

交通事故によって問われる刑事責任は、「道路交通法」によるものと「自動車運転処罰法」によるものがあります。

「道路交通法」では自動車の運転に伴う義務違反が問題となり、「自動車運転処罰法」では故意または過失によって被害者を死傷させたことについての刑事責任が問題となります。

道路交通法違反|自動車運転の義務違反

道路交通法72条1項では運転者の救護義務・危険防止義務・通報義務が規定されています。

事故を起こした場合は直ちに停止し、必ずケガ人を救護し、発炎筒や三角の表示板などを適切に使用して危険防止に務め、事故を警察に報告する義務があります。

特に死傷者のいる事故で、直ちに停止せず、救護義務・危険防止義務を怠った場合は一般に「ひき逃げ」と言われる犯罪になります。

ひき逃げの場合、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処され、被害者の死傷の原因が加害者の運転にある場合は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されます(道路交通法第117条)。

また、事故後に警察へ通報しなかった場合は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処されます(道路交通法119条1項10号)。

被害者がケガを負っていない物損事故の場合でも警察への通報義務は生じます。(見た目上は)被害者がケガを負っていなかったり、塀にぶつけたような事故でも必ず警察に連絡するようにしてください。

| 違反行為 | 結果 | 刑罰 |

|---|---|---|

| 救護・危険防止義務違反(ひき逃げ) | 死傷 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 救護・危険防止義務違反(ひき逃げ) | 死傷 ※原因が加害者の運転にある場合 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 通報義務違反 | – | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |

自動車運転処罰法|事故で人を死傷させた場合の責任

過失によって、自動車の運転で人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が適用され、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」に処されます(自動車運転処罰法5条)。

自動車運転処罰法にいう「自動車」には、通常の自動車やバイク、原付も含まれます。

飲酒運転など正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死亡させた場合にはより重い危険運転致死傷罪が適用されます(同法2条)。

危険運転にあたる行為

- 酒や薬物の影響下の走行

- 制御不能な高速走行

- 未熟な運転技能

- あおり運転

- 赤信号の殊更な無視

- 通行禁止道路の走行

また、酒や薬物、病気の影響によって、正常な運転に支障がある状態で運転を始めたと認められた場合には準危険運転致死傷罪が成立します(同法3条)。

このほか、事故後にアルコール等の影響の発覚をおそれて、さらに酒を飲んだり、お酒を抜こうとした場合や、無免許運転であった場合にはより刑が重くなります。

| 違反行為 | 結果 | 刑罰 |

|---|---|---|

| 過失運転 | 死傷 | 7年以下の懲役もしくは禁錮 または100万円以下の罰金 |

| 危険運転 | 負傷 | 15年以下の懲役 |

| 危険運転 | 死亡 | 1年以上の有期懲役 |

| 準危険運転 | 負傷 | 12年以下の懲役 |

| 準危険運転 | 死亡 | 15年以下の懲役 |

ひき逃げの刑事責任についての補足

過失または(準)危険運転によって人を死傷させた者が、ひき逃げをすると、自動車運転処罰法上の犯罪と道路交通法上の犯罪が両方成立します。

この場合の両罪は「併合罪」とよばれる関係になり、懲役刑の場合より重たい犯罪の刑期の上限が1,5倍された刑が科されます。罰金刑の場合は両罪の罰金上限額の合計が上限になります。

たとえば危険運転で人を負傷させてひき逃げをした場合は、「22年6か月以下の懲役」となりますし、過失運転で人を死傷させてひき逃げをした場合、「15年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されることとなります。

交通事故加害者が刑事責任を問われる際の手続の流れ

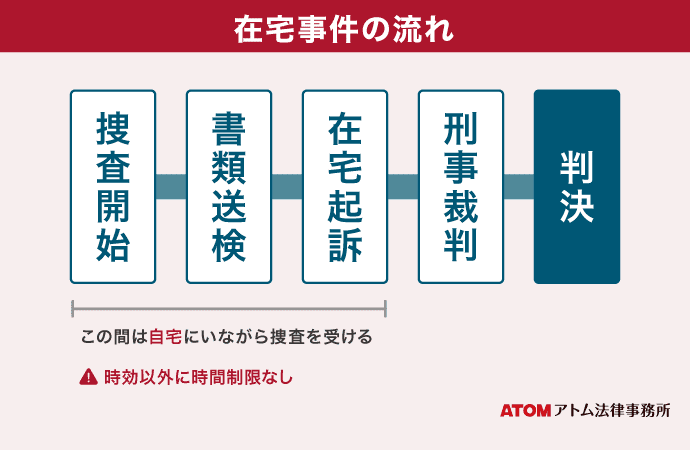

軽微な事故態様なら通常は在宅捜査になる

重大な事故態様ではなかったり、ひき逃げや飲酒運転といった悪質な事案でなければ、事故後に逮捕される可能性は低くなります。

被害者が軽傷を負った程度の軽微な事故であれば、在宅捜査になるケースが大半です。

在宅捜査は、身柄拘束されずに自宅で過ごしながら捜査を進められる手続きです。 一度逮捕されても、釈放されて在宅捜査に切り替わることもあります。

警察や検察から取り調べのための出頭要請があった場合は素直に応じる必要がありますが、それ以外は普段通りの生活を送ることができるため、仕事や日常生活にそれほど影響を及ぼしません。裁判になっても自宅から出廷しますので、逃亡したり実刑判決にならない限りは拘束されることはありません。

なお、検察庁から呼び出しがあった場合の対応方法は『交通事故で検察庁から呼び出しを受けた方へ|加害者の注意点』で解説しています。

初めて検察庁に行く方が大半だと思いますので、事前に心構えをするためにもぜひ上記のページをご参考になさってください。

重大な事故態様なら身柄拘束される可能性が高まる

一方、被害者に重傷を負わせてしまったり、死亡させてしまったような重大事故や悪質な事案の場合は、逮捕・勾留される可能性が高まります。

逮捕・勾留によって身柄拘束された上で捜査が進められる事件を身柄事件といい、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長23日間も身柄拘束されるケースがあります。

【民事責任】交通事故加害者が負う賠償責任と示談・謝罪

交通事故の加害者は、被害者に損害を賠償する責任を負います(民法709条,710条)。

支払う必要がある損害賠償

- 物損の修理費

- 治療費・入通院費等

- 休業損害

- 慰謝料

- 逸失利益

これらの損害賠償は、事故当事者の過失割合に応じて負担しなければなりません。

被害者への謝罪する際には保険会社に確認しよう

被害者へのお見舞いや謝罪を検討する際には、被害者感情を刺激してしまう可能性がある点にご注意ください。

とはいえ謝罪をしないと誠意も伝わりづらいと思うので、事前に加害者側の任意保険会社に謝罪に行ってもいいかどうか確認することをおすすめします。

場合によっては「任意保険会社の担当者も同行する」という条件付きで許可が出ることもあります。

また、謝罪へ行く際に手土産やお見舞金を持参する場合もあるかと思いますが、その際は「事故の賠償とは関係が無いお見舞いの品」であることを被害者に伝えた上で渡すようにしましょう。

そのような断りを入れておかなければ、受け取ったら許したとみなされてしまうのではないかという疑念を被害者の方に抱かれ、お見舞いの品を受け取ってもらえない可能性があるためです。

関連記事

・交通事故加害者が謝罪する正しいマナー、トラブル防止方法を弁護士が解説!

交通事故加害者が自ら示談交渉をするのは困難

示談交渉は被害者の損害額が確定したタイミング(通常であれば症状固定後)から行い、交渉の場では当事者間で損害賠償の内容についてすり合わせていきます。

ただ、通常であれば加害者が加入している任意保険会社に示談交渉を任せることになるので、加害者本人が示談交渉や賠償金の支払を行うケースは稀です。

しかし、加害者が任意保険会社に加入していない場合であれば、自賠責保険で補償される上限額(120万円)を超過した賠償金や物損の弁償に関しては、加害者本人で示談交渉して負担もしなければなりません。

法律知識や賠償額に関する知識が無い状態で交渉をしても、被害者感情を刺激してしまったり、上手く話がまとまらずに時間だけがいたずらに過ぎていってしまうケースがありえます。

そのため、適切な賠償額を提示して早期解決を目指すのであれば、弁護士を代理人として示談交渉を行うことをおすすめします。

従業員の事故は使用者も賠償責任を問われる

会社の従業員が業務中に交通事故を起こした場合、使用者も「使用者責任」か「運行供用者責任」として民事上の賠償責任を負うケースが多いです。

運送会社のトラックやタクシー会社のタクシーが業務中に事故を起こしてしまった場合はもちろんながら、自車通勤を認めている場合における通勤途中の事故なども使用者は責任を負う可能性があります。

従業員と使用者が負担する損害賠償額の比率は従業員の過失の程度によって異なります。ただ、過去の裁判例から鑑みると、基本的には使用者が負担する割合のほうが高くなります。

具体的事例

タンクローリーを運転していた従業員の過失によって先行車に追突してしまった事案(最高裁昭和51年7月8日)では、使用者は従業員に対して賠償額の25%のみ求償する権利が認められました。

このように、従業員にある程度の過失があったとしても使用者のほうが賠償額を多く負担するケースは珍しくありません。

なお、従業員が交通事故を起こしたとしても使用者が刑事責任を負うことはありません。

交通事故加害者の弁護士相談のポイントは?

交通事故の加害者になってしまった場合、どこに相談するのがベストでしょうか。

被害者向けの交通事故の示談交渉を取り扱う弁護士事務所は数多くありますが、刑事事件の弁護を積極的に取り扱っている弁護士事務所は実はあまり多くはありません。

弁護士事務所を探す際には、(1)交通事故加害者の相談を積極的に受けているかどうか、(2)刑事事件の解決実績が豊富かどうかを確認すると良いでしょう。

交通事故加害者の刑事弁護の相談はお近くの弁護士事務所まで

交通事故の加害者になった場合、まずは近くの弁護士事務所に相談することが重要です。

民事の示談交渉であれば、郵送などで遠方の弁護士にも依頼できますが、刑事事件では警察署や裁判所への対応が必要になることもあり、迅速な対応が求められます。そのため、遠方の弁護士事務所よりも、地元で機動力のある弁護士へ依頼する方が適切です。

交通事故の無料相談は【電話】【対面】【メール】から

交通事故の加害者が相談をする際、「無料相談が受けられる」「相談方法が選択できる」というのも、チェックしておきたい点です。

交通事故の中でも、刑事事件としての手続きは待ったなしで進んでいきます。その中で迅速に、適切な被害者対応を進める必要があり、弁護士相談は早い段階で受けておくことが望ましいです。

夜中や休日に、突然交通事故の加害者になってしまったという方でも、24時間電話がつながる弁護士事務所があります。まずは、無料相談の案内をお受けください。

交通事故加害者でも弁護士費用特約を利用できるのか

弁護士費用特約の補償範囲は、それぞれの特約の内容次第ですので、まずは約款を確認してください。

一般的には、刑事事件の弁護活動で弁護士費用特約を利用することはできません。

刑事事件の加害者の方でも利用できる保険商品を販売している保険会社も中には存在しますが、一般的な自動車保険の場合、弁護士費用特約は民事事件の弁護活動にのみ対応しています。

民事の賠償責任についても、自身の過失が100%であれば弁護士費用特約の利用はできません。そうではなく、相手方にも一定の過失がある場合には、交通事故の加害者であっても弁護士費用特約を利用できることが多いです。

交通事故加害者の弁護士は「刑事事件の示談交渉の実績」で選ぶ

交通事故の加害者が弁護士を選ぶときには、示談交渉の実績を基準にするとよいでしょう。

交通事故は被害者に怪我をさせる、死亡させるなど、深刻な被害結果を生じさせるケースがあります。示談をするにしても、そのタイミングや方法を間違えると、被害者の感情を害してしまい、その後の示談交渉ができなくなることも考えられます。

被害者の置かれた状況に最大限配慮をしながら、誠心誠意、謝罪や賠償を尽くすことが加害者には求められます。それには単に示談経験がある弁護士に相談するというだけでは不十分といえるでしょう。

刑事事件の手続きがどの段階にあるかで、警察や検察官に主張すべき内容は異なります。交通事故事件は刑事裁判に発展することもありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するという視点が大切です。

アトムの解決事例(1)

車で交差点を右折した際、安全確認を怠り自転車と衝突したが、事故に気づかず被害者を救護しなかった。このとき被害者は、大腿部打撲などのケガを負った。後に警察から連絡があり、出頭。過失運転致傷および道路交通法違反の事案。

弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

アトムの解決事例(2)

車を運転中に交差点で右折しようとしたところ、横断歩道を歩行中の被害者と接触。被害者は、鎖骨骨折などのケガを負った。過失運転致傷の事案。

弁護活動の成果

被害者への謝罪や交渉の経過を検察官に報告。贖罪寄付を行うなど賠償を尽くした結果、略式起訴で罰金刑となった。

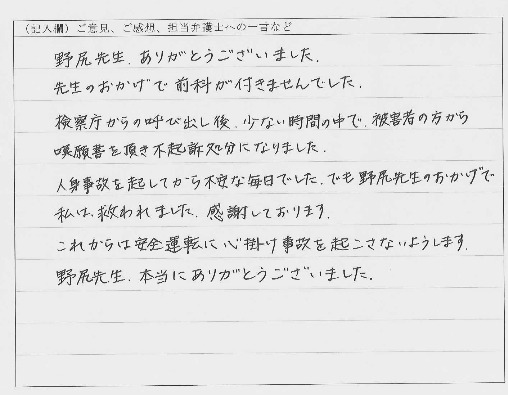

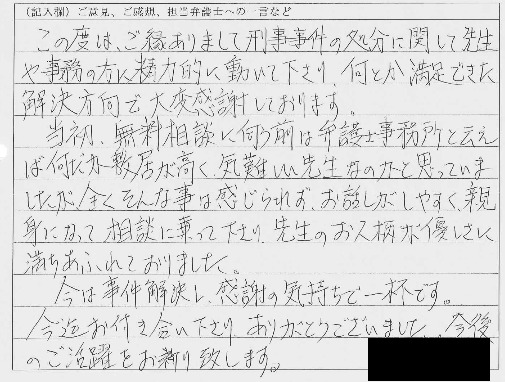

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

時間のない中、嘆願書をとってくれ、不起訴処分となりました。

野尻先生、ありがとうございました。先生のおかげで前科が付きませんでした。検察庁からの呼び出し後、少ない時間の中で、被害者の方から嘆願書を頂き不起訴処分になりました。人身事故を起こしてから不安な毎日でした、でも野尻先生のおかげで私は、救われました。感謝しております。これからは安全運転に心掛け事故を起こさないようします。野尻先生、本当にありがとうございました。

敷居が高い印象でしたが、話がしやすく親身になってくれました。

この度は、ご縁がありまして刑事事件の処分に関して先生や事務の方に精力的に動いて下さり、何とか満足できた解決方向で、大変感謝しております。当初、無料相談に伺う前は、弁護士事務所と云えば、何だか敷居が高く、気難しい先生なのかと思っていましたが、全くそんな事は感じられず、お話がしやすく、親身になって相談に乗って下さり、先生のお人柄が優しさに満ちあふれておりました。今は事件解決し、感謝の気持ちで一杯です。今迄お付き合い下さりありがとうございました。今後のご活躍をお祈り致します。

交通事故の加害者・ご家族の相談窓口

アトム法律事務所は24時間相談ご予約受付中

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

アトム法律事務所は24時間365日、電話で弁護士との対面相談の予約を受け付けています。交通事故事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。