2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「落書きで逮捕されることはないだろう」という認識は甘いです。

他人の所有物や建物に落書きした場合、以下のような罪名で逮捕される可能性があります。

- 器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下)

- 建造物等損壊罪(5年以下の懲役)

- 文化財保護法違反(5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)

- 迷惑防止条例違反(自治体による)

- 軽犯罪法違反(拘留または科料)

落書きで警察から事情聴取を受けている方、逮捕された方、または家族が逮捕された方向けに、落書き事件での逮捕の可能性や刑罰、逮捕後の流れ、具体的な対処法について弁護士が解説します。

落書きによって逮捕を回避あるいは前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要であり、そのためには早期に弁護士に相談することが必要です。

家族が逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

落書きは逮捕されることはある?

逮捕され得る落書き行為とは

落書き行為は、場合によって逮捕されることもある犯罪です。

逮捕の可能性がある落書き行為

- お酒を飲んだ勢いで商店街のシャッターにスプレーで落書き

- 旅行の記念を残したいと公共物にサイン

など

安易な気持ちで行った落書きでも立派な犯罪行為で、場合によっては逮捕されることがあるでしょう。

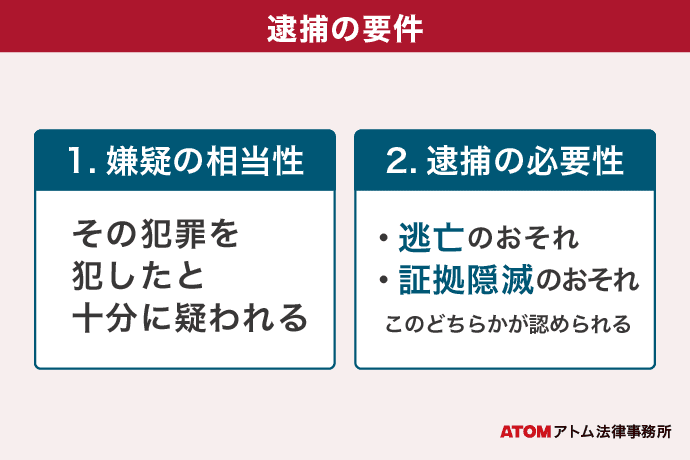

落書き事件の逮捕の要件

証拠からして「落書き」をしたと十分に疑われる場合で、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとき、逮捕される可能性があります。

たとえば、落書きの事実を認めない場合(否認の場合)は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕される可能性が高くなります。

落書き事件の逮捕の種類

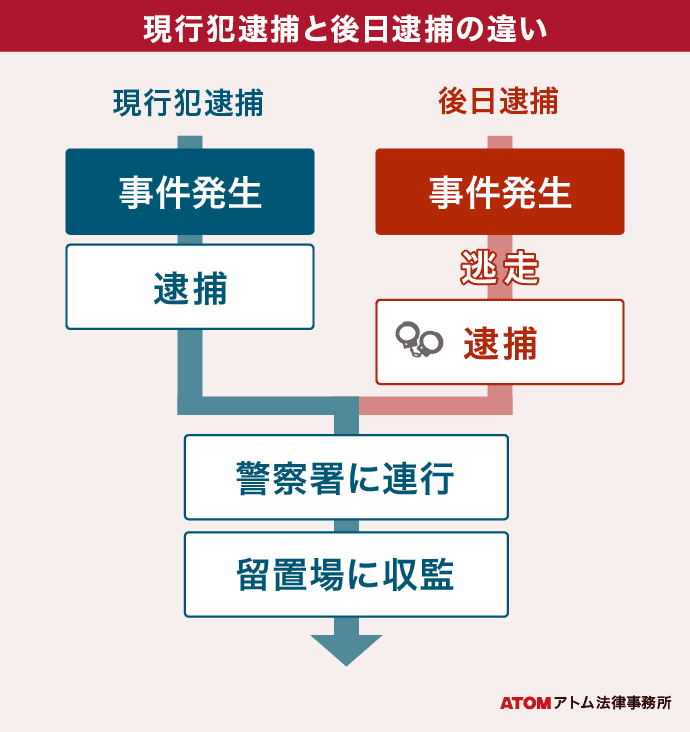

落書き行為では、落書きを目撃した通行人の通報で駆け付けた警察官にその場で現行犯逮捕されるケースもあるでしょう。

しかし、街中や施設内において落書きを行った場合は犯行が防犯カメラに記録されており、そこからに後日逮捕に至るケースもあります。

器物損壊罪で逮捕・勾留された割合は何%?

落書き事件は、器物損壊罪に問われることがあります。

アトム弁護士事務所が過去にあつかった器物損壊の事例のうち、逮捕に至ったのは約60%前後、勾留されたのは約25%前後です(アトム「器物損壊事件の統計をみる」より。ただし、器物損壊事件全体の統計であり、落書き事件についての個別統計でないことには留意が必要です。)

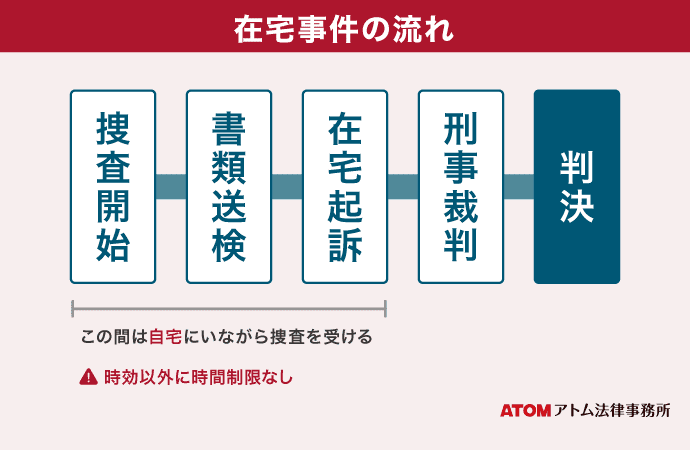

逮捕されず「在宅事件」になることも

被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕されないこともあります。また、逮捕されてもすぐに釈放されることもあるでしょう。

ただし、逮捕されなかったり、逮捕後すぐに釈放されたとしても、在宅事件として刑事手続きが進行し、捜査が続けられている点には注意してください。逮捕されなかったからといって、捜査されないということではないのです。

在宅事件となった場合は、日常生活を送ることができますが、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べを受ける必要があります。在宅事件でも、最終的には逮捕事件と同じように、検察官が起訴するかどうかを判断します。

逮捕事件のように、「遅くとも逮捕から23日後に起訴できなければ、犯人を釈放しないといけない」とった決まりはないので、公訴時効を迎えるまでずっと起訴の可能性が残ることになります。

警察や検察から呼び出しを受けたという方は、不安や疑問がたくさん生じているでしょう。呼び出しを受けた時の対応方法や注意点については、下記の記事を参考にご覧ください。

関連記事

・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説

・検察庁から呼び出されたら不起訴は無理?呼び出しの理由と対応方法

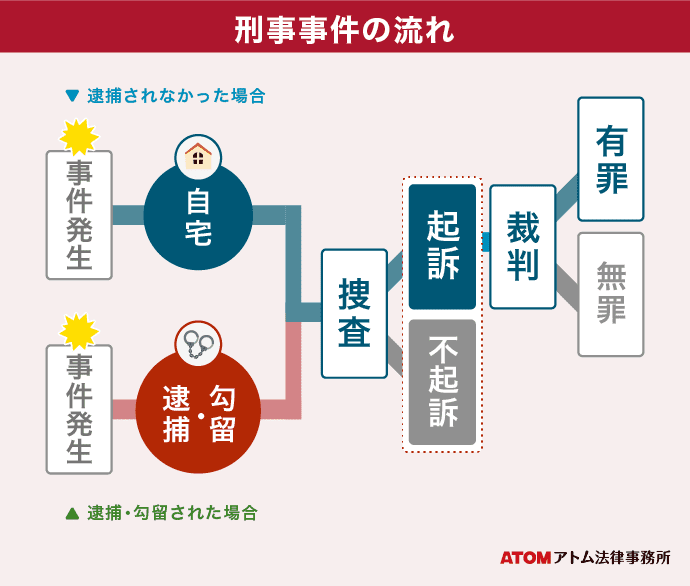

落書きが発覚してから逮捕された後の流れ

(1)落書き被害の通報と警察による捜査

落書きの被害を受けた被害者や落書きを発見した周辺住民からの通報で、警察の捜査がはじまって任意同行を求められたり、巡回中の警察に現行犯逮捕されたりするでしょう。

任意同行の場合、任意なので拒否することはできますが、無意味に拒否し続けると逃亡や証拠隠滅のおそれありと判断されて逮捕されてしまう可能性があります。拒否する場合は、穏当に対応することが大切です。任意同行への対応について詳しくは『任意同行を拒否すると逮捕される?弁護士からのアドバイス』の記事をご確認ください。

また、犯行中や犯行直後の様子を目撃されると、現行犯逮捕されることもあります。任意同行の場合と異なり、現行犯逮捕は拒否できません。なお、現行犯逮捕でなくても、令状に基づいて後日逮捕されることもあるでしょう。

(2)逮捕・勾留されながらの取り調べ

逮捕後に「勾留」という手続に移ると、起訴かどうか決まるまで最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。逮捕された後の流れは以下の通りです。

まず逮捕後は、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留が認められると原則として10日間身柄が拘束されます。勾留は必要に応じ、さらに最長で10日間延長されることもあります。

逮捕から勾留・勾留延長の期間を合計すると、最長23日間となるのです。

(3)起訴されたら裁判

不起訴となれば釈放されて事件は終了します。

起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が行われ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決まります。

最終的にどのような刑罰が科せられるかは、問われる罪名や落書き行為の態様、反省の度合い、被害者との示談状況などから総合的に決められます。

なお、逮捕・勾留中にすばやく示談交渉をはじめ、起訴かどうかの判断がでるまでに被害者と示談が成立できていれば不起訴となる可能性が高まるでしょう。特に、落書きが器物損壊罪に問われていた場合、器物損壊罪は親告罪なので、被害者との示談で告訴が取り消されれば不起訴となります。示談の重要性については後ほど解説しますので、引き続き最後までご覧ください。

一方、示談も成立できず、落書きの態様が悪質であると判断されると、起訴される可能性が高まります。

落書きは何罪で逮捕されることになる?

器物損壊罪

バイク・自転車といった他人の所有物はもちろん、看板・記念碑・銅像・街路樹・標識・ガードレール・公園の遊具といった自治体などの所有物である公共物に対して故意に落書きをした場合は、器物損壊罪が適用されます。

器物損壊罪は刑法261条に規定された罪で、刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

(器物損壊等)

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法261条

器物損壊罪は、建造物等以外の「他人の物」を損壊した場合に適用されます。

なお、器物損壊は親告罪ですので、被害者の訴え(告訴)がなければ起訴されることはなく、前科もつきません。

建造物等損壊罪

家屋やビルの外壁といった他人の建造物、あるいは船舶や軍艦などに対して故意に落書きを行った場合は、建造物等損壊罪が適用されることがあります。

建造物等損壊罪は、刑法260条に規定された罪で、刑罰は「5年以下の懲役」です。

(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。(略)

刑法260条

建造物等損壊は罰金刑がなく懲役刑のみです。

また、器物損壊とは違い、建造物等損壊は被害者の訴え(告訴)がなくても、起訴して処罰することができる非親告罪となっています。被害者が告訴をしなくても起訴される罪なので、注意してください。

なお、家の外囲に建てつけられた雨戸や板戸といった取り外し可能な部分に落書きした場合は、建造物等損壊ではなく器物損壊が成立することになるでしょう。

文化財保護法違反

公共物のなかでも、寺社仏閣や城など、国が指定する文化財に対して落書きをはじめとした損壊行為を行った場合は、文化財保護法違反が適用されることがあります。

文化財保護法違反の刑罰は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

第百九十五条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

文化財保護法

第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

ここでいう文化財とは、神社仏閣・古墳・城郭などの建造物や施設だけでなく、学術上価値があるとされる自然物なども含まれています。

そのため、観光客が史跡に落書きするといった場合のみならず、国立公園に指定されている区域内において樹木や岩などに落書きを行ったなどの場合でも、文化財保護法違反は適用される可能性があります。

公職選挙法違反(自由妨害罪)

選挙ポスターに落書きをした場合は、政治活動の妨害として、公職選挙法違反の自由妨害罪にあたる可能性があります。

公職選挙法違反における自由妨害罪の刑罰は「4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

公職選挙法

落書きだけでなく、ポスターを剝がしたり破ったりする行為も同罪に問われる可能性があります。実際に、選挙の際には同罪での逮捕者が出ることがよくあります。

迷惑防止条例違反

都道府県や市区町村といった各自治体が独自に制定するいわゆる迷惑防止条例に該当する落書きを行った場合、迷惑防止条例違反となることもあります。

迷惑防止条例違反の刑罰は、自治体ごとの条例によって異なります。たとえば、奈良県の場合、落書きのない美しいまちを目指して条例を制定したものの、依然として落書きが後を絶たなかったことから、落書き行為の禁止と罰則を盛り込んだ条例が制定されました。奈良県の条例違反の刑罰は「10万円以下の罰金」です。

(落書き行為の禁止)

第五条 何人も、落書き行為をしてはならない。(罰則)

奈良県 落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例

第六条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

そのほか、横浜市の落書きに関する条例違反の刑罰は「5万円以下の罰金」を定めています(参考:横浜市落書き行為の防止に関する条例)。もっとも、自治体によっては、禁止行為が決められているだけで、罰則がないこともあるでしょう。

迷惑防止条例は、刑法などでは規定しきれない行為を処罰するためにあります。落書きに限った話ではありませんが、さまざまな迷惑行為を取締る迷惑防止条例について詳しく知りたい場合は、『迷惑防止条例違反になる行為と刑罰は?逮捕される可能性と弁護士に相談するメリット』の記事もあわせてご確認ください。

軽犯罪法

特に程度の軽い落書きの場合は、軽犯罪法1条33号などが適用されることがあります。

軽犯罪法1条の刑罰は「拘留または科料」です。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

軽犯罪法

特に程度の軽い落書きとは、掃除をすれば比較的かんたんに消すことができるくらいの落書きのことで、軽犯罪法違反として扱われることもあれば、厳重注意で済むこともあるでしょう。

威力業務妨害罪など

落書きを行ったことで、何らかの企業の業務を妨害したとされた場合には、刑法234条の威力業務妨害罪や同法233条の偽計業務妨害罪がそれぞれ適用される可能性もあります。

威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

(信用毀損及び業務妨害)

刑法233条、刑法234条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

さらに、特定の人物に対する誹謗中傷を落書きした場合は、刑法230条の名誉毀損罪や同法231条の侮辱罪が適用されることもあるでしょう。名誉棄損罪について詳しくは『名誉毀損に強い弁護士に相談したい!誹謗中傷の被害者と示談する方法とは?』の記事をご覧ください。名誉棄損罪と侮辱罪との違いについても言及しています。

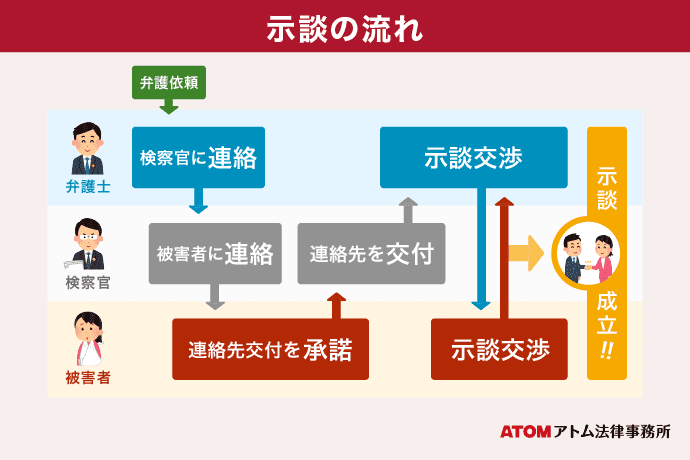

落書き事件は示談で逮捕を回避?不起訴になる?

落書き事件の示談とは?

落書き事件の逮捕の可能性がある場合に、早期解決を図るのであれば、被害者の方との示談が非常に重要になります。

示談とは、加害者側から被害者の方に謝罪をおこない、事件について、当事者が和解することです。

示談をすると、逮捕を避けられたり、不起訴になったりする可能性が高まります。

すでに、逮捕されている場合は、被害者に謝罪と賠償を含めた示談の申入れをすみやかやに行い、示談にこぎつけることで、早期釈放につながこともあります。

落書き事件の示談は弁護士に任せるべき?

加害者本人から連絡を取ると、証言を変えさせようとしていると警察・検察から疑われ、かえって逮捕・勾留のリスクを高めることにつながりかねません。

示談交渉は弁護士に任せることができますし、その方がスムーズに進む可能性が高いです。

示談の流れについては、以下のようなものになります。

示談の流れ

- 被害者に謝罪

- 被害者と賠償の話し合い

- 告訴取消し等の話し合い

(1)被害者に謝罪

示談ではまず、落書き行為について、その被害者の方に、謝罪を賠償を尽くすことが重要です。

弁護士は、あなたの代わりに、謝罪や反省の気持ちを、被害者の方へ伝えてくれます。

(2)被害者と被害弁償の話し合い

示談では、多くの場合、示談金が必要になります。

示談金には、事件で被った被害の弁償の意味合いが含まれます。

弁護士を付ければ、落書きを消すためにかかった費用や落書きを消し切れず買い替えにかかった費用など、落書きによって生じた損害を賠償(被害弁償)の話し合いも進めてくれます。

なお、被害者と示談が成立せず、賠償も行えていない場合、刑事処分を受けた後に被害者から損害賠償請求されることもあります。損害賠償請求は民事上の問題で、落書きによって与えた損害を補てんする義務があるからです。

(3)告訴取消し・許しを得られる示談を被害者と行う

被害者に謝罪し、賠償することは示談を締結するうえで欠かせませんが、単なる示談では足りません。告訴を取り消してもらう旨を含む示談か、被害者から許し(宥恕)を得られた示談であるかどうかが重要です。

特に、落書きが器物損壊罪に該当している場合、告訴を取り消してもらえることができれば、そもそも起訴されることがなくなります。

また、「加害者を許して処分を望まない」という内容を含む示談を被害者と締結できれば、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する起訴猶予の可能性が高まります。

公共物に落書きをした場合など被害者が地方公共団体であるような場合、示談は難しくなりますが、少なくとも謝罪と被害の弁償だけでもすることが大切です。

刑事事件の流れについては『刑事事件の示談の流れ│加害者が示談するタイミングや進め方は?』の記事で詳しく解説しています。

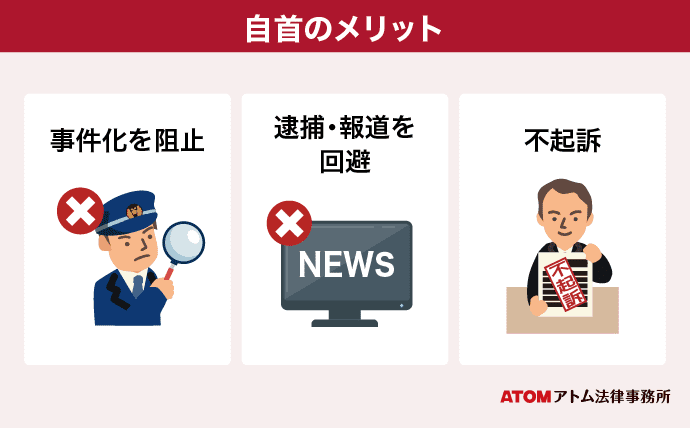

自首すると逮捕を避けられる?

自首は、事件の犯人が発覚する前に、みずから警察に自分が事件の犯人だと告げることをいいます。

罪を認めていることから、自首をした人は逮捕を避けやすい傾向はあります。

しかし、自首をしても逮捕されることはあります。

自首の効果について詳しく知りたい方は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事もご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

落書き事件の逮捕でよくあるQ&A

Q.落書き事件の逮捕による不利益とは?

逮捕・勾留されると、1ヶ月近くも身柄を拘束される可能性があるので、社会生活に大きな打撃を受けることになるでしょう。

会社勤めの場合は無断欠勤が続くことや、逮捕されたという事実で解雇されることがあります。

学生なら停学や退学となる恐れもあるでしょう。

Q.落書き事件の逮捕後に早期釈放を目指すには?

一刻も早い釈放を目指したい場合は、弁護士に依頼して早期釈放に向けた弁護活動を依頼してください。

弁護士であれば、以下のような活動を行います。

弁護士であれば、以下のような活動を行います。

- 被疑者の家族や職場の上司などと連携し、身元引受ができる環境を整える

- 被疑者自身に反省を促し、再犯防止につながるような反省文を作成させる

- 身元引受人がいること、反省していることを検察官にすみやかに伝え、勾留請求しないように働きかける

- 勾留が決定してしまったら、勾留の必要がないとして勾留取消請求を行う

こういった弁護活動は法律に基づいた手続きなので、専門知識を要します。

Q.落書き事件の逮捕後に実名報道を避けるには?

公共性の高い事件は、社会的に報道する価値も高く報道されやすくなります。ですので、落書きは対象物によっては実名報道される可能性も十分に考えられる事件です。

ネット上に実名報道が残ってしまうと、事件が不起訴で終わったとしても、その後の社会生活に支障を生ずるおそれがあります。

報道対策についても、弁護士等の専門家に相談をしながら早めに対処することが、将来の不利益をできる限り小さくするためには有効です。

実名報道の基準については『刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?』の記事をご覧ください。

Q.落書き事件の前科を回避するには?

前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しいのが実情です。しかし、検察官が不起訴処分の判断をだした場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

アトム法律事務所で、過去にあつかった器物損壊の事例では、不起訴となったのは約85%前後です。起訴された事件のうち、罰金刑が約30%前後、懲役刑が約70%前後でした(アトム「器物損壊の起訴/不起訴」の統計より。ただし落書き事件に限らず、器物損壊事件全体の統計になります。)。

不起訴を目指すには、特に示談が重要です。

アトム法律事務所では、過去にあつかった器物損壊の事例において、示談ができた割合は約95%前後です(アトム「器物損壊の示談率」の統計より)。

不起訴の目指し方については『逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント』の記事で詳しく解説しています。

Q.器物損壊の場合、示談金はいくらですか?

示談金は、当事者の話し合いで決めます。

逮捕される罪名によって異なるのではなく、どのくらいの被害が出ているか、被害を回復するためにいくらかかるのか、被害者の処罰感情の強さ等が重要になります。

落書きを消す方法には、以下のようなものがあります。

- 塗装

落書きの上から壁面などに、ペンキ等で上塗り - 消去

溶剤などで落書きの塗料を消去

いずれにしても、少なくとも、これらの措置を講じるためにかかった費用は示談金を決める際、考慮されることになるでしょう。

落書き事件で逮捕?お悩みは弁護士に相談

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。

適切に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

そのため、落書き事件においてはできる限り早い段階で弁護士に相談することが大切であるといえます。

アトム法律事務所では、警察が介入した事件に関して弁護士による無料の法律相談を実施しています。法律相談を希望される場合は、24時間いつでも受付中の下記窓口より相談予約をお取りください。