2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

住居侵入罪、建造物侵入罪などの不法侵入事件で弁護士をお探しの方へ。

「出来心で他人の家に入ってしまった。」

「酔っぱらって誰かの家の庭に侵入…。気づいたら逮捕されていた。」

「窃盗目的で、店舗や工場に侵入した。」

このような不法侵入事件は珍しい犯罪でありません。

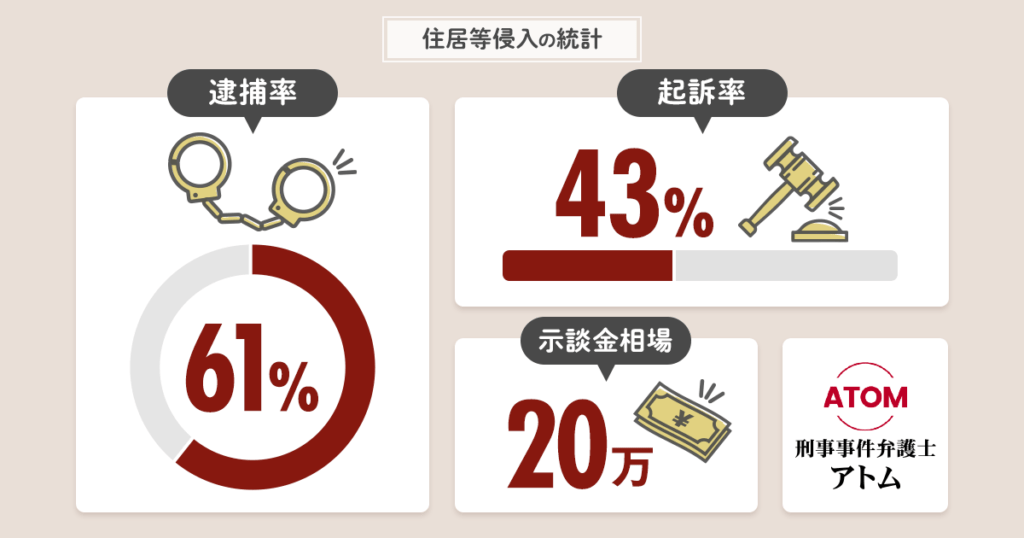

そのため「住居侵入なら不起訴だろう」「不法侵入なら罰金で済むだろう」と考える方もいます。

ですが、刑事事件の弁護士に言わせれば、それは誤解です。住居侵入罪や建造物侵入罪は懲役刑も想定される重い犯罪です。

また、窃盗や盗撮など他の犯罪をおこなう目的での「住居侵入」の場合には、逮捕・勾留されたり、前科がついたりする可能性が高くなるため、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、住居侵入の刑罰、時効、適用事例、逮捕されても早期釈放や不起訴を目指す方法、示談の注意点等について、弁護士監修のもと徹底解説しています。

不法侵入の弁護士の探し方、弁護士相談のタイミング、弁護士費用についても記載しています。

ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

住居侵入罪で弁護士に相談すべき3つのケース

住居侵入罪で被害届が出された場合

住居侵入が被害者に発覚し、被害届が出された場合は、弁護士に相談すべきケースといえます。

警察の捜査・取り調べを受ける前の段階で弁護士に相談することで、以下のポイントについて教えてもらうことができるでしょう。

- 取り調べでどのような受け答えをすべきか

- 逮捕される可能性はあるのか

- どのような流れで事件が進んでいくのか

被害届が出されたかどうか分からない場合であっても、まずは弁護士に相談することをおすすめします。防犯カメラの映像によって、住居侵入の証拠は簡単に見つかりやすいからです。

警察が動き出す前から、対応方法を予め身に着けておくことで、いざというときに役に立つでしょう。

関連記事

・被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?

住居侵入罪で家族が逮捕された場合

家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった場合、まずは弁護士に接見を依頼しましょう。

逮捕直後は家族であっても面会できないケースが一般的です。そのため、本人から詳しい事情を直接聞くことはできませんが、弁護士だけは被疑者と面会することが可能です。

アトム法律事務所の初回接見では、刑事事件に強い弁護士がご本人と面会し、今後の流れや取り調べの注意点などをお伝えします。また、ご家族からの伝言などを伝えることも可能です。

実際の契約とは別に接見だけを依頼することもできるので、住居侵入でご家族が逮捕されてしまった場合は、お気軽にお電話ください。

他の犯罪目的で住居侵入した場合

住居侵入が目的ではなく、窃盗や盗撮など、他の犯罪を目的としている場合には、そもそも事件が発覚しやすいです。

例えば窃盗の場合は、所有物がなくなっていることに気付いた被害者が警察に相談した結果、カメラ映像などによって住居侵入が発覚するというケースが考えられるでしょう。

住居侵入だけでなく、他の犯罪も加わっていると、逮捕・勾留の可能性が高くなります。弁護士になるべく早く相談して、逮捕の回避や身柄の早期釈放を目指していきましょう。

窃盗目的の住居侵入

窃盗目的の住居侵入は「空き巣」「居空き」などが代表例です。被害者が被害に気付きやすく、警察に捜査される可能性が高くケースといえるでしょう。

なお、窃盗を目的とした住居侵入は、住居侵入罪と窃盗罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。この場合の両罪は牽連犯と呼ばれます。

牽連犯とは、特定の犯罪を別の犯罪目的で行うことであり、2つの犯罪が成立すると重い方の刑罰が適用されます。

窃盗目的で住居侵入した場合の刑罰や示談など、詳細については『住居侵入して窃盗すると逮捕される?侵入窃盗の刑罰と示談金相場を解説』をご確認ください。

盗撮目的の住居侵入

盗撮目的の住居侵入では、被害者宅のトイレや浴室などに仕掛けておいた小型カメラが発見され、被害届が出されるケースが考えられます。この場合、撮影罪と住居侵入罪の2つの犯罪が成立します。

もっとも、盗撮目的の不法侵入では、住居侵入よりも建造物侵入の方が一般的です。商業施設における盗撮や勤務先のトイレや更衣室などにおける盗撮が該当します。

撮影罪と住居侵入罪・建造物侵入罪もまた、牽連犯の関係になります。

関連記事

・盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?

不法投棄目的の住居侵入

不法投棄目的の住居侵入もまた、警察に捜査されやすいため、弁護士に対応を相談するべきケースです。

ごみや不要物を捨てるために他人の敷地内に進入した場合、廃棄物処理法違反と住居侵入罪もしくは建造物侵入罪が成立するでしょう。

不法投棄目的の住居侵入・建造物侵入もまた、牽連犯の関係になります。

関連記事

・不法投棄・廃棄物処理法違反を弁護士に相談!逮捕される不安を解消

住居侵入罪を弁護士に相談・依頼するメリット

自首すべきかどうか分かる

住居侵入をしてしまったものの、まだ警察から連絡が入っていない場合、自首するべきかどうか悩んでいる方もいるかもしれません。

自首をすることで、捜査機関に対して反省の度合いが強いことをアピールできるかもしれませんが、そもそも自首しなければ犯行が発覚しないケースもありえるでしょう。

なお自首は、犯罪の発覚前もしくは犯人の特定前に、自ら犯行を申し出ることで有効に成立します。警察に出頭して犯罪を自白しても、自首とはならない場合もあるのです。

ご自身の事案で自首が効果的なのかについては、弁護士に相談して確認してみてください。

自首のメリット・デメリットについては『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事で詳しく解説しています。

警察の取り調べについてアドバイスしてくれる

警察の取り調べでの聴取内容は、住居侵入した理由や余罪などさまざまです。事前に弁護士に相談することで、最適な対応方法を教えてもらえます。

警察官が高圧的で、促されるまま尋問に答えていると、いつの間にか被疑者に不利になる供述調書が作成されているケースもあります。例えば、住居侵入以外の目的を持っていなかったのに、調書には窃盗目的で侵入したと記載される場合などがあるでしょう。

一度作成された調書の内容を覆すことは困難なので、取り調べの際の対応方法は重要です。

しかし、黙秘権があるからといって何でもかんでも黙秘するのは、身柄拘束を長引かせる可能性があり、おすすめできません。

黙秘すべき質問内容と、誠実に答えるべき質問内容との区別は、弁護士でなければ困難です。

関連記事

・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

逮捕・勾留の回避・早期釈放のために動いてくれる

住居侵入で逮捕された後、勾留までされると、起訴・不起訴の判断が下されるまでに最長で23日間の身柄拘束が続きます。

逮捕前から弁護士に依頼しておけば、逮捕を回避するための弁護活動をしてもらえます。弁護活動の一例としては、警察に対して逮捕の必要性がないことを訴え、身柄拘束を防いでいくことなどが挙げられます。

逮捕の必要性とは「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」などです。

身元引受人が管理監督するため、逃亡する可能性が低いことなどを整理してアピールすることで、身柄拘束を回避する可能性を高めることができるでしょう。

逮捕されてしまった後であれば、勾留を防ぐため、検察官に対して勾留の必要性がないことを弁護士は主張します。勾留の必要性は、逮捕の必要性と同じです。

被害者との示談交渉を進めてくれる

被害者との示談は、当事者同士で交渉を進めるのが難しいケースが多いです。

そもそも、加害者と顔を合わせたくないという被害者の場合、直接面会して謝罪することもできません。

しかし、直接会うことを被害者から断られた場合でも、弁護士を通してであれば、謝罪を伝えることができる可能性が高くなります。

刑事事件における示談は、「加害者を許して刑事処分を望まない」という宥恕条項を示談書に盛り込むことが重要です。

弁護士が交渉を重ね、宥恕条項つきの示談を締結できれば、検察が刑事処分の必要性なしと判断し、不起訴となる可能性が高まるでしょう。

刑事処分が軽くなる可能性を高める

被害者との示談が成立しなければ、多くのケースで起訴処分となり、刑事裁判を受けることとなるでしょう。

日本の刑事事件では、起訴されると99%以上の事案で有罪判決を受けることとなります。

もっとも、住居侵入で起訴された場合、初犯であれば略式起訴となり、罰金刑で終了となるケースも多いです。

正式起訴されてしまった場合、弁護士は刑事処分をなるべく軽くするための弁護活動を継続します。

具体的には、被害者への謝罪と弁済の意思が強いことや、再犯しないと誓約していることなどを裁判官に訴え、執行猶予の獲得を目指していくことになるでしょう。

住居侵入罪で相談する弁護士の選び方

インターネットで検索・弁護士会の紹介

刑事事件の弁護活動をしてくれる弁護士を探す方法としては、インターネット検索、弁護士会からの紹介等の方法があげられるでしょう。

いつでも手軽に素早く弁護士を見つける方法は、インターネット検索です。

「住居侵入 弁護士」「不法侵入 弁護士」「建造物侵入 弁護士」等というキーワードで検索をすると、不法侵入事件について弁護活動をしてくれる弁護士を探すことができます。

解決実績を確認する

刑事事件の弁護活動は、とにかく時間との勝負です。

刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所であれば、刑事事件の手続きの流れを熟知しているので、適切なタイミングでの弁護活動が期待できるでしょう。

刑事事件で至急対応すべきポイント

- 逮捕をされた後、すぐ弁護士接見をする

- 勾留を阻止するため弁護活動をおこなう

- 勾留が決定されたら不服申し立てをすぐにおこなう

- 勾留期間満了までに不起訴処分を目指す

- 出来るだけ早いうちから被害者と示談交渉(謝罪の気持ちを伝えられるだけでなく、不起訴や刑罰の軽減につながる可能性が高い)

被害者の方との示談交渉は、経験値がものを言います。弁護士は、あなたの代わりに被害者の方に連絡をとり、謝罪の気持ちを代わりに伝え、示談交渉に取り組みます。

刑事事件の解決実績が豊富であるということは、必然的に、示談交渉の経験値も高くなります。

刑事事件の解決実績豊富な弁護士であれば、被害者の方へ配慮しつつ、加害者の代理人としての役目を果たすための工夫をしながら、示談交渉を進めてくれるでしょう。

不法侵入の相談はアトムにお任せください!

- 逮捕回避・早期釈放

- 不起訴による前科回避

- 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど不法侵入事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの不法侵入事件を解決してきた経験と豊富な実績があります。

弁護士との相性を確認する

どんなに解決実績豊富な弁護士事務所でも、実際に依頼する弁護士との相性が悪いと、住居侵入事件を本当に解決できるか不安になってしまいますよね。

刑事事件の解決は、弁護士との二人三脚で進めていくので、相談しやすい弁護士を選ぶということも重要です。

また被害者との示談交のことも考えると、冷静な対応ができる弁護士、信頼できる弁護士を選びたいところです。

弁護士との相性は、弁護士の法律相談で確認することができます。

多くの弁護士を見比べることで、本当に依頼したいと思える弁護士に出会うことができるでしょう。

弁護士費用を比較して選ぶ

弁護士費用は事務所ごと?内訳は?

住居侵入の弁護士費用は、事案の内容や事務所ごとによって異なります。

弁護士費用の内訳は、法律相談料、着手金、弁護士報酬、出張日当、実費などがあります。

現在、法律相談料については、初回無料で弁護士相談が出来る弁護士事務所も多いものです。また、30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどを法律相談料とする場合もよくあります。

着手金は、難易度に応じて設定されていることが多いでしょう。住居侵入だけではなく、窃盗、性犯罪などの目的があった場合、難易度の高い事件として着手金が高額になる傾向があります。

弁護士報酬は、弁護活動の成果に応じて設定されていることが多いでしょう。勾留を阻止した場合、不起訴を獲得した場合、罰金刑にとどめた場合など様々なケースが想定されます。どのようなケースでいくら費用がかかるのかについてよく説明をうけましょう。

弁護士費用の確認方法

弁護士費用は、弁護士事務所のインターネットでも確認できますが、一般的な料金体系しか掲載されていないことが多いものです。

実際の弁護士費用の見積もりについては、弁護士相談の時に、担当弁護士に確認しましょう。

関連項目

住居侵入罪とは?建造物侵入罪との違いは?

住居侵入罪の構成要件

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で他人の住居に侵入した場合に成立します。

また、要求を受けたにもかかわらず退去しない場合には「不退去罪」が成立します。

住居侵入罪の刑罰

不法侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪)で有罪になると、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」という刑罰が科せられます。

住居侵入罪の時効

住居侵入罪は、いつまで逮捕される可能性が続くのでしょうか。

その目安となるのは、公訴時効期間といえるでしょう。

公訴時効というのは、一定期間が経過することで、検察官が犯罪を起訴できなくなるという制度のことです。

住居侵入罪の公訴時効は3年です。

そのため、住居侵入については3年経過すれば、起訴されることはなくなります。もちろん、その前提として、捜査されることもなくなるので、住居侵入は3年経過すれば逮捕される可能性もなくなると考えられます。

住居侵入罪と建造物侵入罪の違い

住居侵入罪と建造物侵入罪は、どちらも刑法130条に規定されていますが、法定刑はいずれも3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

住居以外の看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立するのが、建造物侵入罪となります。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法130条(住居侵入等)

住居侵入の発覚・逮捕後の流れ

住居侵入が発覚するケース

住居侵入が発覚するケースとしては、「異変に気付いた被害者が警察に相談して発覚する」「隣人に見られていて通報される」などの状況が考えられます。

発覚して警察に捜査されたからといって、全ての事案で逮捕されるとは限りませんが、悪質性が高ければ逮捕・勾留の可能性が出てくるでしょう。

住居侵入が逮捕されない在宅事件になる場合

住居侵入が処罰されるとしても必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や罪証隠滅のおそれがなければ、日常生活を送りながら捜査を受ける「在宅事件」という扱いになります。

ただ在宅事件であっても刑事手続きが進行していることには変わりありません。逮捕されている事件と同じように、起訴されて有罪になる可能性が十分ありますので、早い段階で弁護士までご相談ください。

関連記事

・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

住居侵入罪での逮捕・勾留の流れ

ここからは、住居侵入罪で逮捕された場合の刑事手続きについて解説します。

住居侵入の逮捕のきっかけ

住居侵入罪では、現行犯逮捕される場合と、防犯カメラの画像等から後日逮捕される場合があります。被害届が出されて捜査が始まっていることも多いです。

住居侵入の逮捕後の流れ

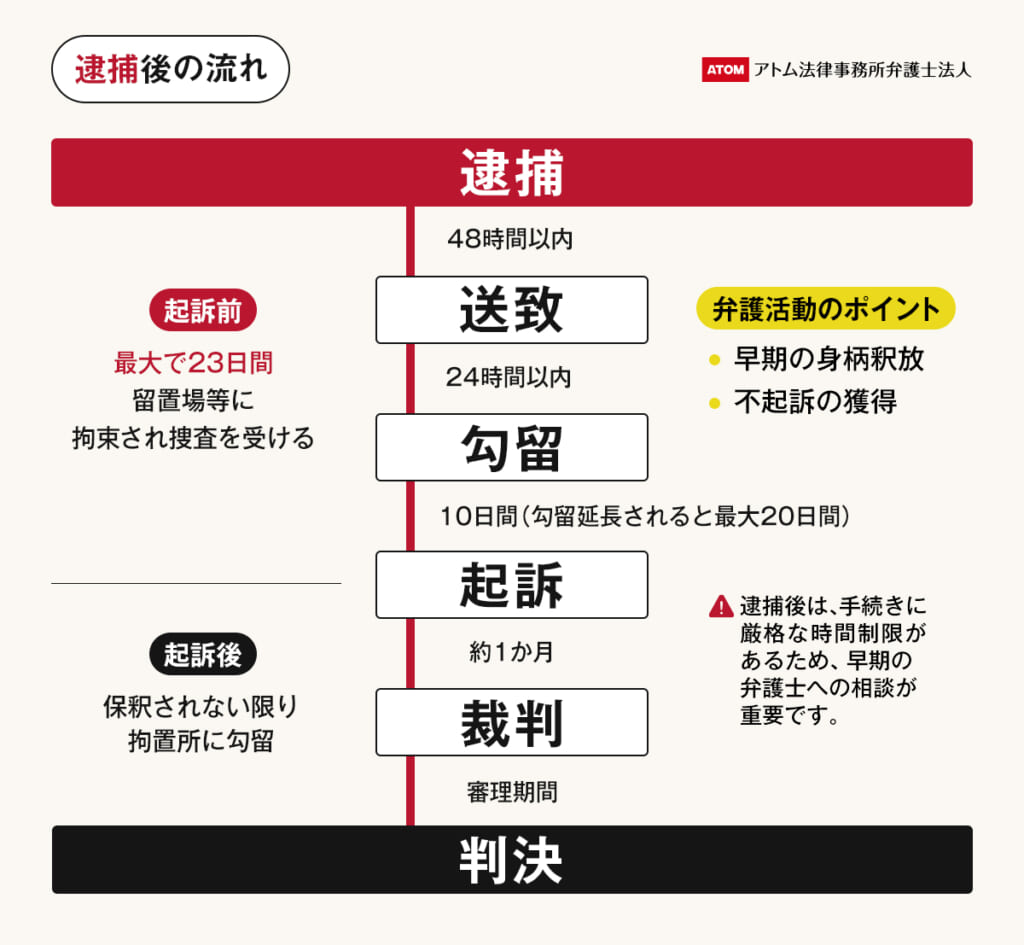

逮捕されると警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官が24時間以内に勾留すべきか判断し、裁判官も認めると10日間留置場で勾留され、更に最長10日延長されることがあります。

逮捕された後の流れについては『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

逮捕後の弁護士接見が重要?

逮捕から最初の72時間は、家族とも面会ができず、その間面会できるのは弁護士だけです。取調べの初期の段階で、弁護士から黙秘権の使い方などのアドバイスを受けておくことは非常に重要です。また、勾留が決まると社会生活への影響は避けられません。

そのため、逮捕された事件ではどれだけ早く弁護士のサポートを受けられるかがその後を大きく左右します。

住居侵入罪での起訴|略式起訴になる可能性は?

住居侵入罪の場合は、略式起訴される場合も少なくありません。略式起訴されると、検察庁に呼ばれて書面の手続きだけで裁判が終了し、罰金を払えば釈放され事件が終了します。住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑なので、略式起訴されるときは10万円以下の罰金刑が科されることになります。

略式罰金になれば、すぐに釈放されること、公開の裁判が開かれないので他人に事件を知られず裁判が終了すること、社会生活への影響が少なくて済むこと等のメリットがあります。

一応、略式起訴に応じた場合、自分の言い分を主張できずに罰金前科がほぼ確定してしまうということにはなりますが、起訴される以上は略式起訴を拒否して通常裁判を求めるメリットはほぼありません。

略式手続きに応じるか判断に悩む場合は、略式請書にサインをする前に弁護士に相談するとよいでしょう。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

住居侵入罪で有罪になったら前科がつく

住居侵入罪は、軽微な犯罪と考えられがちです。しかし、有罪になれば前科がつく犯罪であることを忘れていはいけません。前科とは、有罪判決が確定したことを言います。正式裁判が開かれ懲役刑を受けた場合、執行猶予が付いた場合、略式罰金で罰金を払った場合でも前科はつきます。

日本では、起訴されると約99.9%が有罪になると言われています。そのため、住居侵入罪でも起訴されればほぼ確実に前科が付きます。前科を避けたいなら、できるだけ早く弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得できるよう被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をし、検察官と交渉するなどしてもらいましょう。

関連記事

略式起訴と通常の起訴

| 略式起訴 | 通常の起訴 | |

|---|---|---|

| 公開裁判 | なし | あり |

| 主な刑罰 | 罰金刑 | 罰金刑/懲役刑 |

| 前科 | つく | つく |

【Q&A】不法侵入でよくある質問を弁護士が解説

Q.不法侵入が犯罪となる「場所」はどこ?

不法侵入が犯罪となる場所は、主に「住居」や「建造物」が挙げられます。

住居侵入罪の「住居」

住居侵入罪の「住居」とは、現に人が生活している場所をいいます。侵入したときに偶然誰もいなかった場合でも、通常生活している場所であれば住居にあたります。自宅の室内だけでなく、ベランダや庭、マンションの敷地やエントランス、宿泊中のホテルの部屋も「住居」に含まれます。

建造物侵入罪の「建造物」

一方、人が生活していない空き家やオフシーズンの別荘は「邸宅」、学校や店舗など、住居・邸宅以外の建物は「建造物」といいます。この場合も、建物内のみならず敷地に進入すれば「建造物侵入罪」が成立します。

もっとも「住居侵入」の場合と異なり、邸宅や建造物に不法侵入して「建造物侵入罪」が成立するには、その邸宅や建造物を人が看守していることが必要です。

「人の看守」|廃墟への侵入は?

「人の看守」とは人が常駐していることを要するものではなく、物理的に立入りが制限されているなど、人によって事実上管理されている状況であれば認められます。

したがって、廃墟などであっても、門が閉められていて施錠されているなどといった事実上の管理があれば、人の看守する建造物に該当します。

Q.「人が管理していない建物」への侵入は犯罪?「建物のない土地」は?

全く人が管理している様子がなく誰でも自由に出入りできる建造物や、他人の田畑に侵入した場合には軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

軽犯罪法

一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

※拘留:1か月未満、身体を拘束する刑罰

科料:10,000円未満の金銭を支払わせる刑罰

このほか、災害に基づく規制区域や、国立公園の特別地域、線路内への立ち入りなどは個別の法で刑罰が定められていることがあります。

個別の法で定められているケースでなければ、一般には私有地・公有地への立ち入り行為は罪には問われません。

不法侵入で適用される法律

| 管理されている建物 | 管理されていない建物や場所 | |

|---|---|---|

| 罪名 | 住居侵入罪、建造物侵入罪 | 軽犯罪法違反 |

| 刑罰 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 拘留又は科料 |

| 具体例 | 家やホテル | 空き家や廃墟 |

Q.住居侵入罪に問われる「侵入」とは?

住居侵入罪で問題になる「侵入」とは、居住者や看守者の意思に反する、不法な立ち入り行為をいいます。

堂々と入ろうがこっそり入ろうが、居住者が許可していない限り侵入の方法は関係ありません。他方、水道検針などあらかじめ立ち入りが許可されている場合は居住者が不在でも侵入になりません。

「侵入」について詳しく解説

たとえば、街中にあるコンビニは誰でも自由に入り買い物をすることができます。これは、買い物のために立ち入ることをコンビニのオーナーは当然認めているからです。

一方、万引き目的だったらどうでしょうか。この場合、コンビニのオーナーは万引き目的での入店は認めていないでしょう。したがって、入店行為自体は他の買い物客と同じであっても、万引き目的でコンビニに入店することは「看守者の意思に反する」立ち入り行為ですので「侵入」行為にあたります。

▼裁判所の適用事例

古い判例ですが、犯人が「今晩は」と挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に立ち入ったという事例で、強盗目的を隠していたことから住居侵入罪が認められたものもあります(最大判昭和24年7月22日)。

不法侵入に該当する目的

| 正当な目的 | 不法な目的 | |

|---|---|---|

| 具体例 | 買い物のためにコンビニに入る | 万引きのためにコンビニに入る |

| 侵入 | 問題なし | 不法侵入になる |

他人の住居等と知らずに不法侵入してしまっていた場合、理由等が考慮されて、犯罪に問われないこともあります。ですが一方で、窃盗など他の目的が疑われた場合は、不法侵入の容疑を晴らすのが難しいことも多いでしょう。

Q.不法侵入はしていないが、居座った。犯罪になる?

当初は許可を得て住居等に立ち入っても、その後、「出ていけ」と言われたのに居座った場合は「不退去罪」に問われます。不退去罪は住居を犯す罪の一類型に該当します。

なお、不退去罪の法定刑は、建造物侵入・住居侵入と同じく「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、公訴時効は3年です。

関連裁判例

Q.窃盗や盗撮目的で不法侵入。刑罰は?

窃盗や盗撮の目的がある不法侵入の刑罰は、建造物侵入罪や住居侵入罪だけの刑罰よりも、重くなるでしょう。

窃盗をおこなうという「目的」を達成するために建造物侵入という「手段」をとる、盗撮という「目的」を達成するために住居侵入という「手段」をとる、ということはよくあることです。

このように他の犯罪を実行する目的と手段の関係にある犯罪を「牽連犯(けんれんはん)」といいます。

そして「牽連犯の場合、成立する犯罪の重い方の刑罰だけが適用される」というのが、法律上の決まりです(刑法54条1項後段)。

窃盗目的での不法侵入

たとえば、窃盗目的で住居侵入した場合、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、住居侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」なので、重い窃盗罪の刑が科されます。

すなわち、窃盗目的で住居侵入をした場合の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。

※なお、住居に侵入しての盗撮行為については撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例違反などに問われる可能性もあります。詳しくは関連記事をご覧ください。

もっとも実務上は、必ず成立するすべての犯罪を立件するというわけではありません。事案ごとの判断により、住居侵入罪については立件せず、窃盗や盗撮のみが立件されるということもあります。

一方で、窃盗や盗撮の犯罪の証拠が不十分であったり、罪に問うことのできない態様であった場合に、不法侵入(建造物侵入・住居侵入)のみで処罰されるといったケースも多いでしょう。

関連記事

Q.窃盗や盗撮目的の不法侵入の「時効」は?逮捕されるのはいつまで?

不法侵入のうえ窃盗をしたという事件について、公訴時効は7年です。

たとえば、「下着泥棒をしようと女性宅に侵入して物色した」というような不法侵入事件では、起訴される可能性が7年間続くといえるでしょう。

不法侵入のうえ撮影罪を犯した場合、その不法侵入事件の時効は3年です。

たとえば、「女性の用便中の姿を撮影しようとして、デパートの女子トイレに侵入し、盗撮用カメラを設置した」というような不法侵入事件では、3年間は起訴される可能性が続くといえるでしょう。

Q.住居侵入罪は「未遂」も処罰される?

住居侵入罪は、未遂でも罰せられる犯罪です。

もっとも、未遂の場合、通常の犯罪と同様に捜査が進み、住居侵入罪の罪で起訴された上で、未遂による刑の減免(刑法43条)により刑罰を軽くしてもらえる可能性があります。

ただし、自分の意思で侵入を止めた場合は必ず刑を減免してもらえますが、他人に発見されて逃げたような場合は未遂であっても必ずしも刑罰が軽くなるわけではありません(裁量的減軽)。

盗み目的で家の塀によじ登って見つかる等のケースが住居侵入未遂罪の典型ですが、住民の被害感情が強い場合も多いものです。未遂だと思って甘く見てはいけません。

アトム法律事務所の相談窓口

アトム法律事務所では、24時間365日つながる相談予約受付窓口を設置しています。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっており、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

建造物侵入罪・住居侵入罪は、侵入行為それだけではなく、何らかの目的をもって侵入したことが問題になることが多い犯罪です。他の犯罪目的での侵入は、犯行態様が悪質であると判断されて、重い刑事処分につながる可能性が高いものです。

不法侵入事件(建造物侵入罪・住居侵入罪)で逮捕等の不安がある場合、弁護士相談を是非ご活用ください。

弁護士相談の流れ

- まずは相談予約窓口にお電話をおかけください。

- 専属スタッフがご事情を聴取。弁護士相談のご予約をお取りします。

- 弁護士相談のご予約日時に、支部へお越しください。

- 弁護士相談は完全個室。秘密厳守で弁護士があなたのお悩みにアドバイスをします。

- 弁護士へのご依頼をご希望の場合、その場でご契約。すぐさま弁護活動を開始します。

早期の弁護士相談が、早期の刑事事件の解決につながります。

お電話お待ちしております。