2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「うっかり他人に怪我をさせてしまった…」 「お酒に酔って相手をぶってしまった…」

歩きスマホやスポーツ中の事故、飲み会でのトラブルなど、日常生活の中で誰かを傷つけた場合、過失傷害の罪に問われる可能性があります。

この記事では、過失傷害罪について、成立要件や罰則、対処法などを判例を交えて解説します。

思わぬ形で過失傷害の加害者になってしまい、今後の不安を感じている方は、過失傷害事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

刑事事件の解決を得意とする弁護士がしっかりサポートいたします。刑事手続きはどんどん進んでいきますので、どうぞお早めにご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

過失傷害罪とは?

過失傷害罪の定義

過失傷害罪とは「過失により人を傷害した者」に成立する犯罪です。

例えば、歩きスマホで相手にぶつかって怪我を負わせたり、ラグビーなどのスポーツで不必要に相手にタックルして怪我をさせた場合などです。

過失傷害罪に問われた場合「30万円以下の罰金又は科料」という刑罰に処せられます(刑法209条1項)。

過失傷害罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(同条2項)。

過失傷害罪の成立要件

過失傷害罪の構成要件は、過失によって人を傷害し、その間に因果関係と故意の不存在が認められることです。

過失

過失傷害罪にいう「過失」は、業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失以外のものを指します。刑法上の過失が認められるには、以下の2つの要素を満たす必要があるとされています。

過失が認められる要素

- 結果の予見可能性

自分の行為によって他人がケガをするかもしれない、という危険な結果を予測できたこと。 - 結果の回避可能性

予測できた危険な結果を避けるための行動ができたにもかかわらず、それを怠ったこと。

例えば、飼い犬が散歩中、通行人にかみついたとします。飼い主は通行人に危害を与えることが予見できたうえ、かみつかないようにする対策が不十分であった点で、過失傷害に問われる可能性があります。

傷害

「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えること、または健康状態を不良に変化させることを指します。これには以下のようなものが含まれます。

傷害の具体例

- 切り傷、打撲、骨折などの外傷

- 病気に感染させること

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な疾患

相手が誰であるかは問われず、他人に傷害を負わせた場合にこの要件を満たします。

因果関係

注意義務違反(過失)行為と傷害結果との間に因果関係があることを指します。

犬の散歩の例で言えば、日頃のしつけが不十分であった場合などは注意義務違反になるので、それが通行人へのかみつきという傷害結果の発生に直接結びついている場合に因果関係が認められます。

故意の不存在

傷害結果や暴行について故意がないことを指します。

犬の飼い主が犬の健康維持のために散歩を行っていたなど故意がない場合は故意の不存在として認められます。

傷害が発生しなくても法律違反になる

なお、不注意によって傷害結果が発生しなかった場合でも、軽犯罪法が成立する可能性があります。軽犯罪法違反の刑罰は、拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)です。

相当の注意をせずに人が怪我するおそれのある場所に物を投げたり、凶器の携帯などで軽犯罪法違反になる可能性があります。絶対にやめましょう。

関連記事

過失傷害で有罪になった裁判例を紹介

過失傷害罪の成否が問題になった事案として、以下の裁判例があります。

過失傷害罪に該当するかどうかの判断をしている裁判例です。

裁判例

普段は温厚な秋田犬が散歩中に子どもに噛みつき傷害を負わせた事件で飼主の過失が認められた事案(名古屋高判昭和36年7月20日)

こちらの判決では「街路上を巨大な体躯の犬を連れあるくような場合にはそれが飼主に対しどのように温順な犬であっても・・・通行人に危害を加えないとも限らない」と指摘し、飼主には「犬の動作を十分制御しうる態勢をとるべき」注意義務があると判断しました。

本件では、飼主は綱を右手のみで握りその端を3回位右手首に巻いていただけであって、注意義務違反があったのは明らかであるとして、過失傷害罪の成立が認められました。

過失致死罪や業務上過失致死傷罪との違い

過失致死罪(刑罰・裁判例)

過失による傷害にとどまらず、死亡させてしまった場合は「過失致死罪」に問われる可能性があります。

過失致死罪は、「過失により人を死亡させた者は、「50万円以下の罰金」に処せられる」という犯罪です(刑法210条)。

過失致死罪にいう「過失」も、過失傷害罪と同様、業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失以外のものを指します。

過失致死罪の成否が問題になった事案として、以下の裁判例があります。

裁判例

幼児がため池に転落した死亡事故についてため池の管理者の過失が認められた事案(東京高判昭和62年4月7日)

この裁判例では、被告人はため池の防護柵に破損箇所があり危険防止に役立たなくなっていたと認識していたこと等を挙げ、被告人は本件のような転落事故を予見できたはずであると認定されました。

さらに、防護柵を補修する義務があったのに、その義務を怠ったとして、過失致死罪の成立が認められました。

業務上過失致死傷罪(刑罰・裁判例)

業務上過失致死傷罪とは、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる」という犯罪です(刑法211条前段)。

業務上過失致死傷罪の法定刑は、過失傷害罪や過失致死罪よりも加重されています。その理由は、一定の危険な業務に従事する業務者には通常人よりも特に重い注意義務が課されているからです。

業務上過失致死傷の「業務」とは

業務上過失致死罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものを意味します。

業務上過失致死傷罪と聞くと仕事中の事故をイメージすると思いますが、「業務」は仕事に限られません。

判例は、娯楽のため銃器を用いて狩猟行為をした際、不注意で人を傷害した場合も業務上過失致傷罪の成立を認めています(最判昭和33年4月18日)。

業務上過致死傷の判例

業務上過失致死傷罪の成否が問題になった事案として、以下の判例があります。

業務上過失致傷(実刑判決)

花火大会の実施場所付近の歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒し死傷者が出た事故について、雑踏警備に関し現場で警察官を指揮する立場にあった警察署地域官、および現場で警備員を統括する立場にあった警備会社支社長などに業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例(最決平成22年5月31日判時2083-159)。

判断内容

事故の発生を容易に予見でき、かつ、起動隊による流入規制等によって事故を回避することが可能であったにもかかわらず、事故を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った過失があるとして、業務上過失致死傷罪の成立が認められた。

最終処分

禁錮2年6月の実刑判決*¹

*¹ 被告人5名のうち2名が禁錮2年6月の実刑判決となり、うち3名は執行猶予付き判決となった。

関連記事

・業務上過失致死傷罪とは?成立要件、逮捕・起訴の回避方法も解説

重過失致死傷罪(刑罰・裁判例)

重過失致死傷罪とは、「重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる」という犯罪です(刑法211条後段)。

重過失致死傷罪の「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。

実務では、自転車事故をおこした場合、重過失致死罪が適用されるケースが多いです。

裁判例

自転車事故で重過失致死罪が適用された事例として、以下の裁判例があります。

重過失致死罪(執行猶予付き判決)

自転車運転中、前方左右を注視せず、進路前方の赤色信号を見過ごしたまま進行した重大な過失により、被害者に自転車を衝突させ、死亡させた事例(千葉地判平成28年2月23日)。

概要

被告人は、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転し、前方の赤色信号を見過ごしたまま時速約25キロメートルという相応の高速度で進行。その結果、信号に従い横断歩道上を歩いていた被害者に自転車を衝突させ死亡させた。

判断内容

被告人の刑事責任は軽くはないが、前科がないこと、示談が成立する見込みであることなどは有利な情状となる。

最終処分

禁錮2年6月執行猶予3年の判決

過失傷害罪の刑罰・逮捕を回避するには?

過失傷害罪の刑事責任(刑罰)・逮捕を回避する方法については、次のようなものが考えられます。

過失傷害罪の刑事責任等を回避する方法

- 被害者との示談を成立させる

- 不起訴処分を受ける

- 無罪判決を受ける

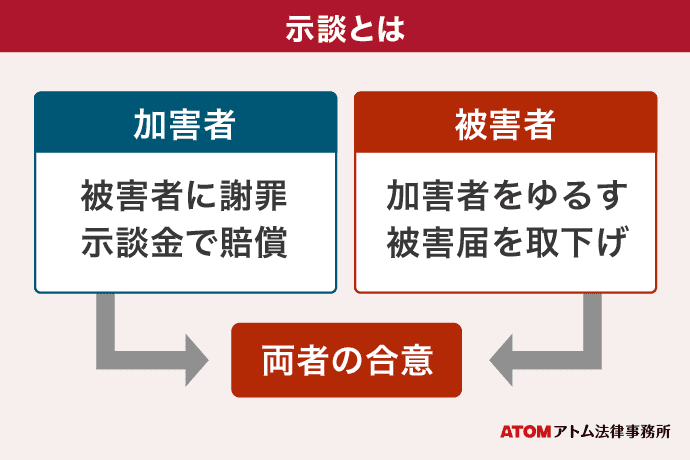

被害者との示談

被害者との示談とは、加害者から被害者に謝罪を申し入れ、金銭(示談金)を支払うことで、被害者の刑事事件による損害を賠償し、被害者の許しを得る手続きです。

示談交渉をおこなう中で、被害者が加害者を告訴しない等の示談条件を締結できることもあり、示談が成立すると、加害者は刑事責任等を回避できる可能性が高まります。

なお、示談が成立したことの証拠となるのが「示談書」です。刑事事件の解決には、法律的にみて不備のない示談書を作成することも重要でしょう。

不起訴処分を獲得する

不起訴処分とは、検察官が加害者を起訴しないことを決定することです。

不起訴処分を受けるためには、加害者が過失傷害罪に該当しないことを検察官に訴える必要があります。

通常、被害者との示談成立などの事情が、不起訴の判断要素になることが多いです。

過失傷害が事実でも、不起訴になる可能性はあるのか?

注意義務を果たすことができなかったとしても、やむを得ない事情がある場合や、被害者の方との示談が成立した場合は、刑事裁判を回避できるケースもあります。

仮に刑事裁判になった場合は有罪になるような事案であっても、起訴猶予という理由による不起訴処分を目指すことが可能です。

弁護士と相談してみて、今後の見通しや対策を早期に立てることをおすすめします。

関連記事

・起訴猶予は前歴になる?前科との違いは?前歴がつくとどうなる?

無罪判決を獲得する

無罪判決とは、裁判所が加害者を有罪と認定しない判決のことです。無罪判決を受けるためには、加害者が過失傷害罪に該当しないことを裁判官に訴える必要があります。

裁判で戦うには法律のプロである弁護士の力を借りることが一番です。まずは弁護士に相談してみましょう。

過失傷害罪を弁護士に相談するメリット

示談成立が不起訴・刑の減軽につながる

過失傷害罪は誰でも加害者になり得る犯罪です。突然加害者になると、動揺し大きな不安に襲われると思います。そんなときは一人で解決しようとせず、ぜひ刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談ください。

過失傷害罪は、早期の示談によって不起訴処分となる可能性が高いです。

また、過失傷害罪は告訴がなければ起訴できない親告罪ですので、被害者が告訴しない意思表示をすれば100%不起訴になります。

弁護士は、ご本人の真摯な反省と謝罪の気持ちを早急に被害者にお伝えします。ときには、ご本人と共に被害者のもとに謝罪にうかがいます。

加害者となってしまったご本人も辛い立場にあると思いますが、弁護士がしっかりサポートしますのでご安心ください。

示談交渉では、被害者による許し(宥恕)を得られるよう尽力します。宥恕付き示談が成立すれば不起訴の可能性が高くなります。もし起訴されたとしても、刑の減軽が期待できます。

過失等に関する主張が不起訴・刑の減軽につながる

過失が問題になる刑事事件では、行為態様や過失の内容・程度に関する主張も重要です。

弁護士はご本人から詳しく事情をお聴きしたり、事故現場を検証してご本人に有利な事情を集めます。

事案を詳しく分析すれば、結果発生が予見できず過失がないと判明する可能性もあります。また、行為態様や過失の内容・程度が検察官が主張するほど悪質ではないケースもあります。

弁護士は、これらの事情を意見書にまとめ提出したり、検察官と面談して説得的に主張します。

その結果、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性が高まります。

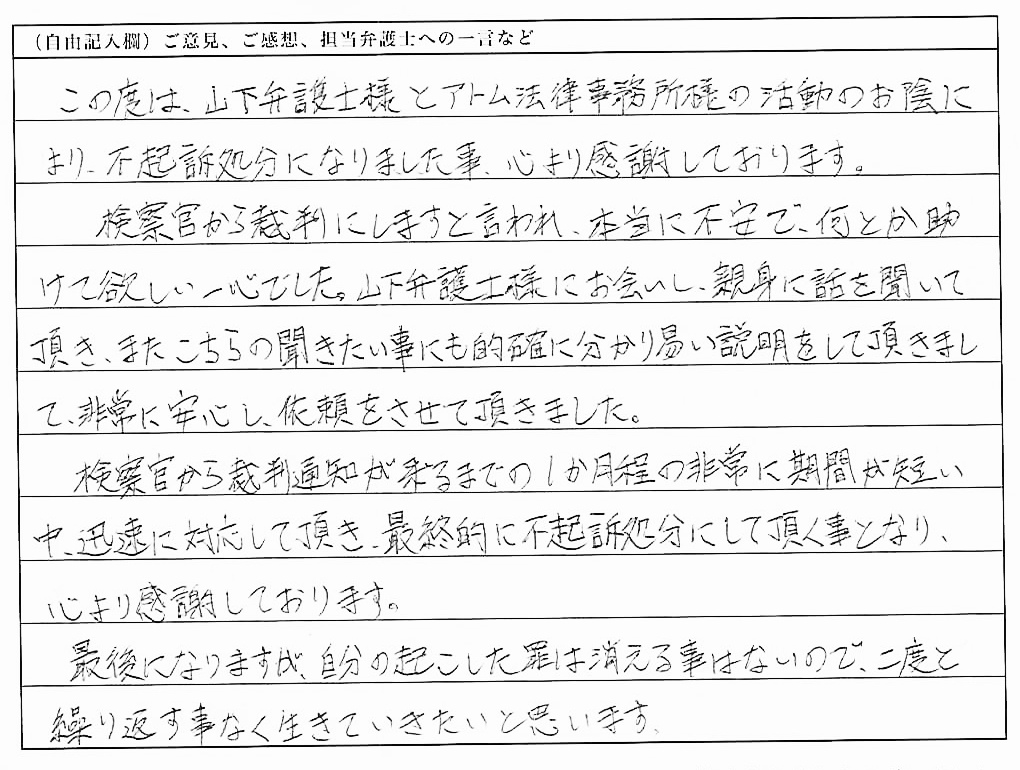

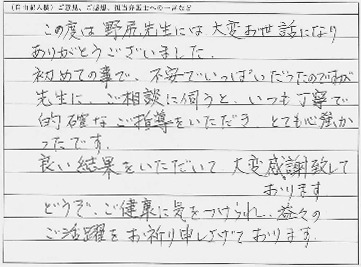

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

短い期間で迅速に対応して頂き、不起訴となることができました。

この度は、山下弁護士様とアトム法律事務所様の活動のお陰により、不起訴処分になりました事、心より感謝しております。検察官から裁判にしますと言われ、本当に不安で、何とか助けて欲しい一心でした。山下弁護士様にお会いし、親身に話を聞いて頂き、またこちらの聞きたい事にも的確に分かり易い説明をして頂きまして、非常に安心し、依頼をさせて頂きました。検察官から裁判通知が来るまでの1か月程の非常に期間が短い中、迅速に対応して頂き、最終的に不起訴処分にして頂く事となり、心より感謝しております。

丁寧で的確な回答が心強く、良い結果が得られました。

この度は野尻先生には、大変お世話になりありがとうございました。初めての事で、不安でいっぱいだったのですが先生に、ご相談に伺うと、いつも丁寧で的確なご指導をいただき、とても心強かったです。良い結果をいただいて、大変感謝致しております。どうぞ、ご健康に気をつけられ、益々のご活躍をお祈り申し上げております。

過失傷害罪に関するよくある質問

過失傷害罪と傷害罪の違いは?

過失傷害罪と傷害罪の違いは故意があるかどうかです。故意とは、相手にケガをさせてやろう」という明確な意思だけでありません。例えば、口論になった際、「殴ったり蹴ったりすれば、ケガをするかもしれない」と認識しながら暴行を加える場合も含まれます。

| 傷害罪 | 過失傷害罪 | |

|---|---|---|

| 故意 | あり | なし |

| 法定刑 | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金又は科料 |

| 親告罪かどうか | 非親告罪 | 親告罪 |

過失傷害罪と暴行罪の違いは?

過失傷害罪と暴行罪の違いは故意と傷害の有無です。暴行罪は、殴ってやろうという故意がありながら暴行を加えた結果、相手が怪我をしなかった場合に成立します。

例えば、怪我をさせようと思って相手に石を投げたとします。相手が石を避けて怪我をしなくても、故意があったため暴行罪が成立します。

| 暴行罪 | 過失傷害罪 | |

|---|---|---|

| 故意 | あり | なし |

| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料 | 30万円以下の罰金又は科料 |

| 親告罪かどうか | 非親告罪 | 親告罪 |

過失傷害罪の時効は?

過失傷害罪の時効は3年です。加えて告訴期間が設けられており、被害者が加害者を知った日から6ヶ月以内でないと、告訴ができません。

例えば、2025年6月1日に怪我をさせられ、その場で犯人もわかっていたが2025年12月2日に訴えたとします。12月2日は告訴期間を1日過ぎているため告訴が無効となり、起訴ができません。

過失傷害罪のお悩みは弁護士にご相談を

過失傷害罪の刑事事件については、刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所へのご相談がおすすめです。

アトム法律事務所は、2008年設立当初から刑事事件に力を入れてきました。

刑事事件でお悩みの方のご不安を少しでも軽減していただくため、24時間365日、電話による弁護士相談のご予約窓口を設置しています。

警察が介入している事件、警察に逮捕された事件では、初回30分無料です。逮捕された本人のご家族でもご相談可能です。

過失傷害の刑事事件に関するお悩みをお持ちの方は、以下の電話番号にご連絡いただき、弁護士相談のご予約をお取りいただけます。

ご連絡お待ちしています。